Новые направления в изучении памятников дьяковской культуры

Автор: Кренке Н.А., Тавлинцева Е.Ю., Чаукин С.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 242, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются новые направления в изучении памятников дьяковской культуры. В том числе подчеркивается актуальность изучения таких объектов, как клады первых веков новой эры, которых только в бассейне Москвы-реки известно уже семь; «городища-спутники» - небольшие укрепленные поселения, расположенные рядом с другими более крупными городищами; неукрепленные поселения в пойме. Представлены результаты пространственного ГИС-анализа позднедьяковских памятников в бассейне Москвы-реки. Установлено, что концентрация поселений и, соответственно, ареал наибольшей антропогенной нагрузки охватывает среднее течение реки. Выявлено путем подсчетов объема культурного слоя,что три городища в данном регионе могут претендовать на роль центров «первого порядка»: Дьяково, Успенское, Ильинское.

Городища дьякова типа, геоинформационные системы, клады

Короткий адрес: https://sciup.org/14328290

IDR: 14328290

Текст научной статьи Новые направления в изучении памятников дьяковской культуры

Несмотря на длительную историю изучения и наличие обобщающих работ по дьяковской культуре, эта тема остается актуальной, появляются новые направления исследований, некоторые из которых затронуты в данной статье. Эти новые исследования связаны в первую очередь с изучением тех категорий памятников, которые ранее почти не исследовались, а также с пространственным анализом поселенческих объектов, применением инструментария геоинформа-ционных программ.

Клады украшений первой половины I тыс. н. э., найденные на дьяковских памятниках Волго-Окского междуречья, представляют собой интересный, но вместе с тем малоизученный источник, который в перспективе может быть использован для решения целого ряда проблем, связанных с хронологией позднедьяковских древностей.

Клад бронзовых украшений, найденный крестьянами на городище Дьяково, стал одним из важных стимулов для проведения на нем первых раскопок Д. Я. Самоквасова в 1872 г. Много десятилетий спустя были найдены клады на городищах Троицком, Подмоклово, Щербинском и Отмичи. Три из них, за исключением городищ Отмичи на Верхней Волге и Подмоклово на Оке, расположены в бассейне Москвы-реки, на территории, где в первой половине I тыс. н. э.

проживало население, обладавшее специфическими этнокультурными признаками, характеризующими москворецкий вариант позднедьяковской культуры.

Долгое время лишь эти пять комплексов были введены в научный оборот. Недавно удалось установить, что в 1950–1960-е гг. были также найдены клады украшений на городищах Круглица и 2-й Щербинский, информация о которых не публиковалась. В последние годы коллекция дьяковских кладов пополнилась новыми комплексами с городищ Дютьково, Алтуховское, селища Заболотье 3А. Таким образом, серия кладовых комплексов, обнаруженных на памятниках дьякова типа, стала полноценным историческим источником. Тщательный анализ этих материалов представляется тем более перспективным, что позволяет на современном уровне проанализировать комплексы и отдельные находки, которые по разным причинам ранее были мало изучены или же оставались вне рамок исследований.

К таким вновь выявленным комплексам относится клад бронзовых вещей с городища Круглица, одного из наиболее известных дьяковских памятников Подмосковья, расположенного в Раменском районе Московской области. Памятник исследовался в 1956 и 1957 гг. экспедицией под руководством археолога Л. И. Пимакина. Полностью результаты раскопок так и не были опубликованы. Со временем часть вещей была утрачена, и в настоящее время доступны лишь их фотографии и рисунки, хранящиеся в архивах. Развернутая публикация материалов раскопок была осуществлена уже в наши дни ( Кренке, Чаукин , 2013).

Анализ размещения находок на площадке городища позволил выявить скопление бронзовых предметов на участке 22, расположенном на восточной оконечности одного из раскопов (всего 7 предметов). Изучение найденных в скоплении бронзовых украшений и сопоставление их с комплексами других дьяковских кладов, происходящих с территории Подмосковья, позволили предположить, что вещи с участка 22 представляли собой клад, попавший в культурный слой памятника приблизительно в первые века нашей эры ( Кренке и др. , 2013).

Второй Щербинский клад стал доступен для исследования благодаря М. И. Гоняному1. Кроме того, в 2009 г. на городище Дютьково экспедицией ИА РАН и Звенигородского музея был найден еще один клад, содержащий украшения, входившие в состав местного женского убора начала н. э. ( Кренке и др ., 2011). В том же полевом сезоне экспедиция М. И. Гоняного обнаружила клад бронзовых дьяковских украшений на селище Заболотье 3А в Подольском районе Московской области. Таким образом, на сегодняшний день непосредственно с позднедьяковскими древностями соотносятся 11 кладов.

Хронологически клады можно разделить на две неравные группы. К первой, наиболее многочисленной и стилистически однородной, группе кладов относятся семь комплексов. Это клады, найденные на городищах Щербинском, Отмичах, Круглице, Дютьково и Подмоклово. В целом датировка кладов этой группы может быть определена в рамках I–II вв. н. э. Основанием для датировки этих кладов столь узким для дьяковских древностей хронологическим периодом послужило в первую очередь присутствие в трех из них умбоновид-ных подвесок «классического варианта». Все эти клады, по-видимому, попадают в культурный слой в течение достаточно короткого отрезка времени.

Вторая группа кладов включает комплекс с Троицкого городища и клады, найденные на селище Заболотье 3А на р. Пахре и городище Алтуховское на р. Протве2, в состав которых входили вещи, синхронные горизонту восточноевропейских выемчатых эмалей. Алтуховский клад особенно важен тем, что содержал датирующие вещи позднесарматского облика. Эти комплексы включают уже принципиально иной набор вещей, однако в целом хронологический разрыв между двумя группами кладов вряд ли был большим.

Особняком в этом списке стоит клад с Дьякова городища, который был найден еще в XIX в. Формально его нельзя отнести ни к одной из перечисленных выше групп кладов. Клад включал вещи, укладывающиеся в широкий хронологический интервал от середины III до начала V в. н. э., и представлял собой, вероятно, комплекс длительного накопления ( Кренке , 2011).

На сегодняшний день остаются неясными причины сокрытия столь значительного количества позднедьяковских кладовых комплексов на компактной территории и в течение достаточно короткого отрезка времени. Феномен не находит объяснения и в предшествующей раннедьяковской традиции. Пока лишь можно отметить, что гипотезы о том, что скопления вещей связаны с погребениями, запасами литейщика или комплексами святилищ, кажутся маловероятными, так как нет костей, лома украшений (исключение – клады с городищ Дьяково и Троицкое), предметов вооружения. Эти скопления украшений преимущественно местного производства (но не только), относившихся к женскому убору, вероятно, были зарыты в землю по причине какой-то угрозы. Однако данная версия требует дополнительных обоснований.

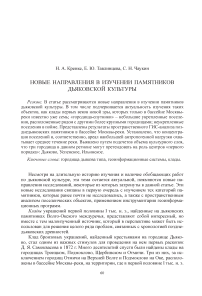

Маленькие городища-спутники. На сегодняшний день известна целая серия таких городищ, последние открытия сделаны совсем недавно, в 2014 г. Это Ус-пенское-2, Луковня-2, Спас-Тушино-2, Дютьково, Луцино-2, селище Чертов городок, селище Красное. Характерные признаки памятников – очень небольшие размеры площадки – 500 м2 и менее (рис. 1). Расположение в непосредственной близости от другого большого городища на расстоянии иногда менее 500 м, весьма слабая система оборонительных укреплений. Характерно наличие ранних материалов начальной стадии железного века. Пока еще ни на одном из памятников этого типа не проводилось значительных работ, лишь шурфовка и небольшие раскопы. Роль городищ-спутников в поселенческой системе еще предстоит понять. На сегодняшний день важно отметить наличие этого феномена и поставить задачу исследований городищ-спутников как цель перспективных работ.

Поселенческие объекты в поймах. Новый, ранее почти не известный вид памятников. Теперь таких пунктов известно около двух десятков (селища Агафоново, Хотяжи 2, Власово, Луцино 4, Рыбушкино, Аксиньино, Кружок, Мякинино 2, 3, 7, Троице-Лыково, Терехово, Заозерье, Подолье, Заболотье 3А, Усть-Туровка, Ям 7).

Эта серия памятников с безусловностью показывает, что пойменные долины Москвы-реки, Пахры интенсивно осваивалась. При этом, судя по спорово-пыльцевым данным, можно предполагать, что освоение это было «пунктирным», освоенные участки чередовались с теми, где влияние человеческого воздействия на растительность не прослеживается ( Ершова , Кренке , 2014; Ershova et al. , in print).

Пойменные памятники важны тем, что находки на них залегают в стратифицированной позиции в толще аллювия. Стратиграфическая позиция этих находок – горизонт погребенной почвы 2, залегающей примерно на глубине 1 м от современной поверхности. В случае приуроченности находок к микровозвышенностям, они встречаются на уровне современной поверхности (в современном пахотном слое).

Термин «селище» (хотя другого нет) для этого вида памятников не очень подходит, он маскирует их разнообразие.

Как правило, речь идет об отдельных фрагментах керамики и небольших скоплениях. В некоторых случаях, например на ЗБС, Рыбушкино, доказано шурфами, что рядом с единичными находками действительно нет никакого поселения. То есть мы имеем дело, скорее всего, со следом какой-то хозяйственной деятельности. Эта деятельность могла протекать как рядом с городищем на расстоянии в радиусе 1 км от него, так и напротив городища (Рыбушкино). Последняя ситуация особенно характерна, так как целая серия городищ (Николина Гора, Луцино, Спас-Тушино и др.) расположена на кромке высокого, подмываемого рекой берега.

Показательно, что в поймах напротив городищ почвоведы часто фиксируют на уровне горизонта погребенной почвы 2 не лесные (как обычно в долине Москвы-реки), а луговые почвы. Можно предполагать, что поймы не зарастали лесом и луга сформировались в результате деятельности жителей городищ, выпаса их стад ( Ershova et al. , in print). Показательны результаты раскопок селища Мякинино 2 напротив городища Спас-Тушино. В обширном раскопе площадью 5 тыс. м2 – горсточка находок железного века (керамика и несколько вещей). Не похоже на поселение, скорее место постоянной сезонной деятельности. Можно отметить, что на объектах в пойме пока не зафиксировано следов деятельности, связанной с рыбной ловлей.

Это контрастирует с тем, что, судя по составу костей рыб на городищах, их жители интенсивно эксплуатировали рыбные запасы старичных озер, но пока ни одной рыбацкой стоянки найдено не было.

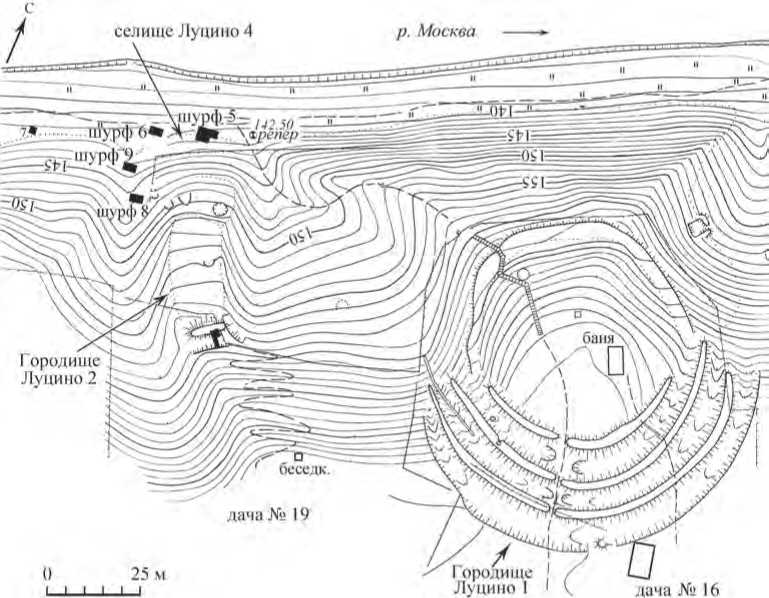

Редки, но систематичны случаи, когда можно предполагать небольшое поселение в пойме – это селища Аксиньино, Терехово, Заболотье 3А. Они характеризуются наличием культурного слоя с угольками, значительным количеством керамики. Показательно, что все три памятника не заливались паводками систематически (возможно, лишь в экстремальные годы). Слоя аллювия, перекрывающего дьяковские находки, на них нет. Особенно показательна информация о селище Терехово в черте Москвы (рис. 2). Это очень небольшая, едва заметная возвышенность в пойме. Однако даже в экстремальное наводнение 1908 г. лишь этот пятачок не затапливался во всей большой пойменной излучине, на него согнали скот со всей деревни.

Рис. 1. План городища Луцино 1 и городища-спутника Луцино 2 на Москве-реке (съемка В. В. Петрова)

В шурфах 5 и 6 (2012 г.) – находки железного века на уровне горизонта погребенной почвы 2 в пойменном аллювии

Наконец, бывают сложные случаи, когда мы затрудняемся определить характер памятника (Луцино 4). В тыловой части поймы, примыкающей к городищу Луцино 2, в шурфах № 5 и 6 было обнаружено скопление камней и довольно много керамики (рис. 1). Возможно, это перемещенный сверху материал. Может быть, это остатки поселения в тыловой части поймы, «притулившегося» к крутому склону, на котором находилось городище. Находки в пойме на селище Луцино 4 и на городище Луцино 2 синхронны.

Пространственный анализ методом геоинформационных систем. Первичными задачами в этой области являются выявление локальных групп и их центров, определение закономерностей развития отдельных регионов и реконструкция системы расселения и хозяйства. В основе данного подхода лежат разработки, выполненные в 1960–1970-е гг. английскими учеными ( Higgs , 1977).

Для этих целей был создан ГИС-проект, который включает данные обо всех объектах железного века в бассейне Москвы-реки ( Чаукин , 2013). Все известные

ЫШ'

КГИЛПСМ

Рис. 2. Селище железного века Терехово (№ 1 на плане) в пойме Москвы-реки. Фрагмент карты 1910 г.

городища и селища региона имеют точную географическую привязку. В базу данных включены такие параметры, как площадь городища, мощность культурного слоя, количество валов.

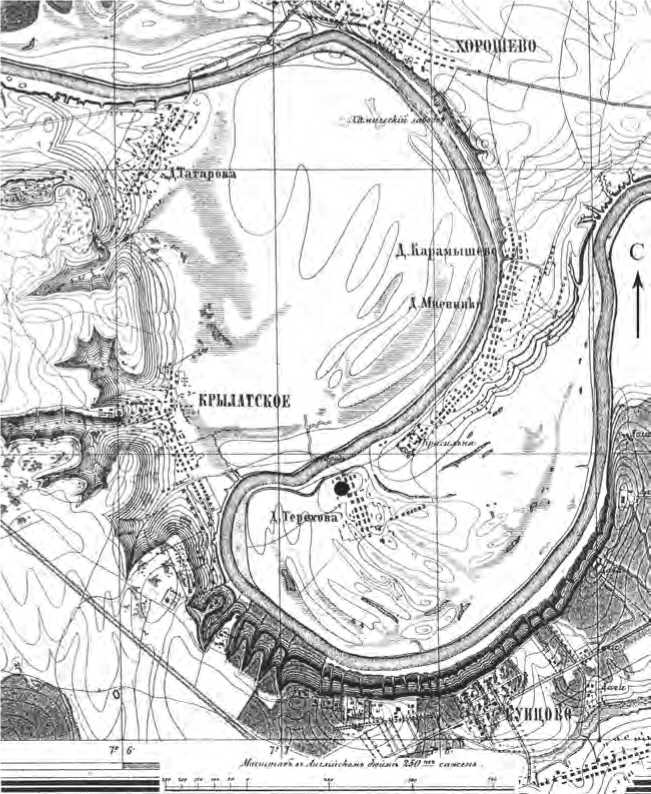

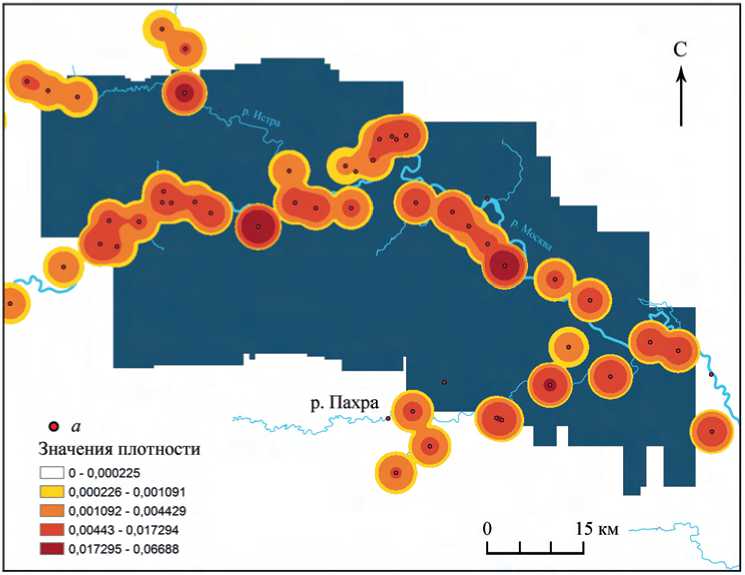

В качестве примера приведем карту, смоделированную в программе ArcGIS, где проанализирована степень антропогенного воздействия на ландшафт в бассейне Москвы-реки в железном веке (позднедьяковское время). Исходным являлось предположение, что чем больше объем культурного слоя, тем интенсивнее шла жизнь на поселении и, соответственно, сильнее было антропогенное воздействие на окружающий ландшафт. Для этого каждой точке

Рис. 3. Карта антропогенного воздействия на ландшафт в бассейне Москвы-реки в железном веке (позднедьяковское время), смоделированная в программе ArcGIS (прямоугольный класс окрестности) на основе показателя: площадь городища х мощность культурного слоя без введения ограничения зоны воздействия каждого памятника модели (городища) был присвоен свой «вес». Этот показатель рассчитывался из произведения площади городища на мощность культурного слоя. При этом использовались следующие допущения: 1) чем больше площадь городища, тем больше на нем проживало людей (соответственно, было сильнее воздействие на ландшафт); 2) чем мощнее культурный слой, тем длительнее был хронологический интервал существования памятника (соответственно, ландшафт испытывал больший прессинг). Алгоритм расчета программы следующий: вычисляется плотность точечных объектов вокруг каждой ячейки выходного растра. От центра каждой ячейки растра определяется окрестность, после чего количество точек, попадающих в окрестность, подсчитывается и делится на площадь окрестности.

На полученной модели отчетливо выделяется регион в среднем течении Москвы-реки (рис. 3). Его площадь составляет 4137,31 км2. Максимальная «поселенческая активность» приходится на регион от современного г. Истры на западе до г. Бронницы на востоке, вдоль русла р. Москвы; захватывает нижние течения основных притоков р. Истры и р. Пахры.

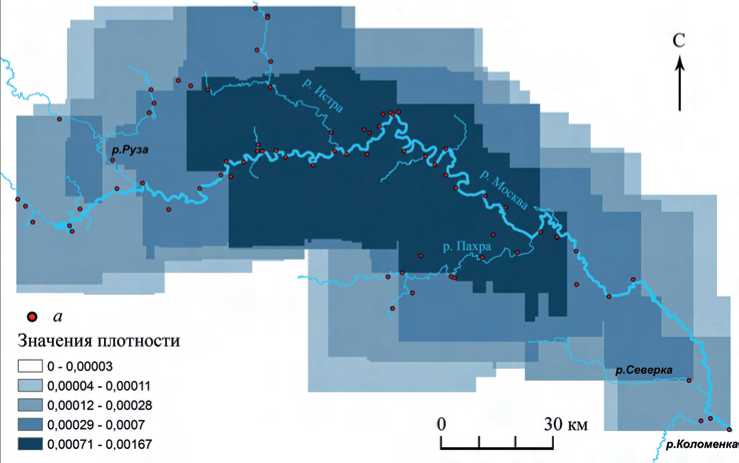

Для более детального рассмотрения используем тот же показатель степени антропогенного воздействия на рельеф (произведение мощности культурного слоя на площадь поселения), но с ограничением в виде буферной зоны вокруг каждого городища с радиусом 5 км, что соответствует зоне интенсивного хо-

Рис. 4. Карта плотности антропогенного воздействия на позднедьяковских городищах в среднем течении Москвы-реки, смоделированная в программе ArcGIS c заданным ограничением зоны воздействия каждого памятника (радиус 5 км)

зяйственного освоения вокруг каждого городища. Длина этого радиуса условна и соответствует одному часу ходьбы.

Наиболее высокие показатели плотности у городищ, расположенных в среднем течении Москвы-реки, близ устья р. Пахры и в нижнем течении р. Истры, что совпадает с территорией максимальной «поселенческой активности». Высокую плотность имеют городища, расположенные на р. Москве – Успенское и Дьяково, – и городище Ильинское на р. Истре (рис. 4). Несколько меньшие, но приближающиеся к трем вышеперечисленным городищам показатели для городища Старое Съяново на р. Пахре.

Городище Успенское располагалось на останце левого берега р. Вяземки, правого притока Москвы-реки. Площадь поселения составляла около 5000 м2, а мощность культурного слоя достигала 2 м. Городище существовало длительное время на всех этапах дьяковской культуры.

Дьяково городище расположено на останце правого берега р. Москвы. Размеры площадки городища равняются 2200 м2, а средняя мощность культурного слоя в пределах 3 м. Аналогично предыдущему поселению существовало на всех этапах дьяковской культуры.

Ильинское городище расположено на мысу правого берега р. Истры. Площадь поселения составляет 2000 м2, при мощности культурного слоя 1,8 м. Городище существовало с V в. до н. э. по VII в. н. э.

Использование методов пространственного анализа позволило выявить зону максимальной активности в регионе и определить точки, вокруг которых сосредоточена жизнедеятельность. Возможно, эти памятники являлись своеобразными «центрами первого порядка» в москворецком регионе в железном веке. К сожалению, из этих трех объектов лишь Дьяково городище было изучено относительно детально. На городищах Успенское и Ильинское проводились лишь небольшие раскопки. Показательно, что на городищах Дьяково и Успенское были найдены глиняные антропоморфные статуэтки, возможно указывающие на какие-то сакральные функции этих поселений в позднедьяковское время.

Выводы . Будущие полевые и кабинетные исследования памятников дьяковской культуры следует сфокусировать на таких малоизученных типах объектов, как городища-спутники; селища и места хозяйственной активности в поймах; клады. Следует целенаправленно исследовать ресурсные зоны эталонных городищ с целью выявления их границ и изучения следов хозяйственной активности. Важным итогом проведенного пространственного анализа поселенческой системы является предположение, что население позднедьяковского периода концентрировалось в средней части бассейна Москвы-реки. В этом плотно освоенном регионе могут быть выделены три-четыре городища (Дьяково, Успенское, Иль-инское, Старое Съяново), которые предположительно могли являться центрами более высокого уровня, нежели остальные городища

Список литературы Новые направления в изучении памятников дьяковской культуры

- Ершова Е. Г., Кренке Н. А., 2014. изучение природных и культурных ландшафтов железного века в долине Москвы-реки методами палинологии и археологии//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 3. С. 159-172.

- Кренке Н. А., 2011. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: иА РАН. 546 с.

- Кренке Н. А., Лазукин А. В., Тавлинцева Е. Ю., 2011. Клад укРАшений с городища Дютьково//РА. № 1. С. 134-148.

- Кренке Н. А., Тавлинцева Е. Ю., Чаукин С. Н., 2013. «Клад» бронзовых украшений I-II вв. н. э. с городища Круглица//Оки связующая нить: Археология Среднего Поочья: Сб. мат-лов VI региональной науч.-практ. конф./Отв. ред. Э. Э. Фомченко. Ступино: инлайт. С. 54-64.

- Кренке Н. А. Чаукин С. Н., 2013. Городище дьякова типа Круглица на Москве-реке//РА. № 1. С. 106-118.

- Чаукин С. Н., 2013. изучение системы расселения в бассейне Москвы-реки в железном веке с помощью методов пространственного анализа//Оки связующая нить: Археология Среднего Поочья: Сб. мат-лов VI региональной научно-практической конф./Отв. ред. Э. Э. Фомченко. Ступино: инлайт. С. 199-209.

- Ershova E. G., Alexandrovskiy A. L., Krenke N. A., Korkishko D. V., in print. New pollen data from paleosols in the Moskva River floodplain (Nikolina Gora): Natural and anthropogenic environmental changes during the Holocene//Quaternary International.

- Higgs E. S., 1977. The history of European agriculture -the uplands//The Early History of Agriculture. Oxford: Published for the British Academy by Oxford University Press. P. 163-164.