Новые необыкновенные находки из кургана 1 могильника Филипповка-1

Автор: Яблонский Л.Т.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

При доследовании кургана 1 могильника Филипповка-1 в нераскопанной восточной части насыпи выявлены следы ее реконструкции. Современниками кургана здесь была выкопана большая траншея. Из ее северного окончания в насыпь кургана вел подземный ход в могильную яму центрального погребения. Во входной части был установлен литой бронзовый котел высотой 95 см и диаметром 1 м. В южном конце траншеи обнаружена могильная яма с деревянным перекрытием на уровне дна траншеи. В могиле находился женский скелет в сопровождении исключительно богатого инвентаря. Захоронение датируется в пределах IV в. до н.э. и является, таким образом, синхронным центральному погребению в кургане.

Филипповка-1, курган 1, погребение 2, погребальный обряд, находки, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145190

IDR: 145145190 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.097-108

Текст научной статьи Новые необыкновенные находки из кургана 1 могильника Филипповка-1

Курган 1 могильника Филипповка-1, расположенного в Оренбургской обл. РФ, на водоразделе рек Урал и Илек, раскапывался впервые в период с 1986 по 1988 г. уфимской археологической экспедицией (Башкирского НИИЯЛИ) под руководством А.Х. Пшенич-нюка**. Он находился в центральной части могильника. Высота кургана составляла более 7 м, а диаметр превышал 100 м [Пшеничнюк, 2012, с. 21] (рис. 1). Раскопки центрального захоронения и тайников, расположенных поблизости от него, дали большое количество предметов из драгоценных металлов, включая знаменитых «золотых оленей» (26 экз.). После серии выставок, организованных как в нашей стране, так и за ее пределами, издания их каталогов на русском и иностранных языках [Золотые олени…, 2001; Pshenichnuk, 2000; и др.] результаты этих раскопок приобрели мировую известность.

Однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами восточная пола насыпи кургана, сегментовидная в плане, высотой ок. 5 м и длиной ок. 50 м (рис. 2), осталась неисследованной и подвергалась постоянным попыткам ограбления. Основной задачей экспедиции ИА РАН в сезоне 2013 г. было полное доследование этой части насыпи (останца кургана) с целью завершить изучение уникального памятника, уже вошедшего в анналы мировой культуры, и предотвратить его дальнейшее разграбление современными вандалами [Яблонский, 2014].

Описание раскопок

Жертвенные комплексы. Под во сточной полой останца на уровне древнего горизонта были расчищены многочисленные кости лошадей. Некоторые из

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 2, 2015 © Яблонский Л.Т., 2015

Рис. 1. Курган 1 могильника Филип-повка-1 до раскопок. Вид с востока. Фото А.Х. Пшеничнюка, 1986 г. (по: [Пшеничнюк, 2012, с. 9, рис. 2]).

Рис. 2. Останец кургана 1 могильника Филипповка-1. Вид с севера. Фото Л.Т. Яблонского, 2013 г.

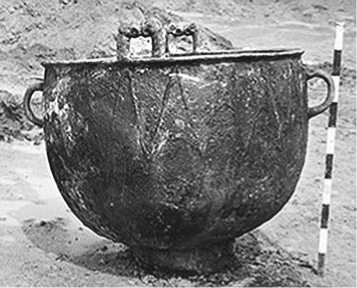

Рис. 3. Бронзовый котел.

Рис. 4. Ручка котла.

них находились в анатомическом сочленении, другие были разрознены в результате работы плуга. Здесь же обнаружены жертвенные комплексы (6 шт.), представленные прикопанными в землю наборами деталей конской уздечки (бронзовые и железные удила и пса-лии, налобник, наременные пряжки).

Подземный ход. Судя по публикации А.Х. Пше-ничнюка [2012, рис. 4], под восточную полу насыпи уходил подземный ход. Такие подземные ходы фиксировались в филипповских курганах и ранее [Яблонский, Мещеряков, 2006]. Два были обнаружены и в ходе первого этапа исследования памятника [Пше-ничнюк, 2012, рис. 4]. Как оказалось после раскопок 2013 г., третий (восточный) подземный ход длиной свыше 25 м был направлен к востоку от центральной могильной ямы и в устье имел ширину 0,8 м. В восточном окончании он поднимался на поверхность древнего горизонта пятью ступеньками и здесь достигал в ширину 2,5 м при глубине у нижней ступеньки ок. 2 м. Недалеко от ступенчатого входа был найден массивный литой бронзовый котел (рис. 3)*. Его масса ок. 500 кг, диаметр венчика 102 см. Ручки котла выполнены в скифо-сибирском зверином стиле и оформлены в виде объемного геральдического изображения голов двух грифонов, соприкасающихся клювами (рис. 4).

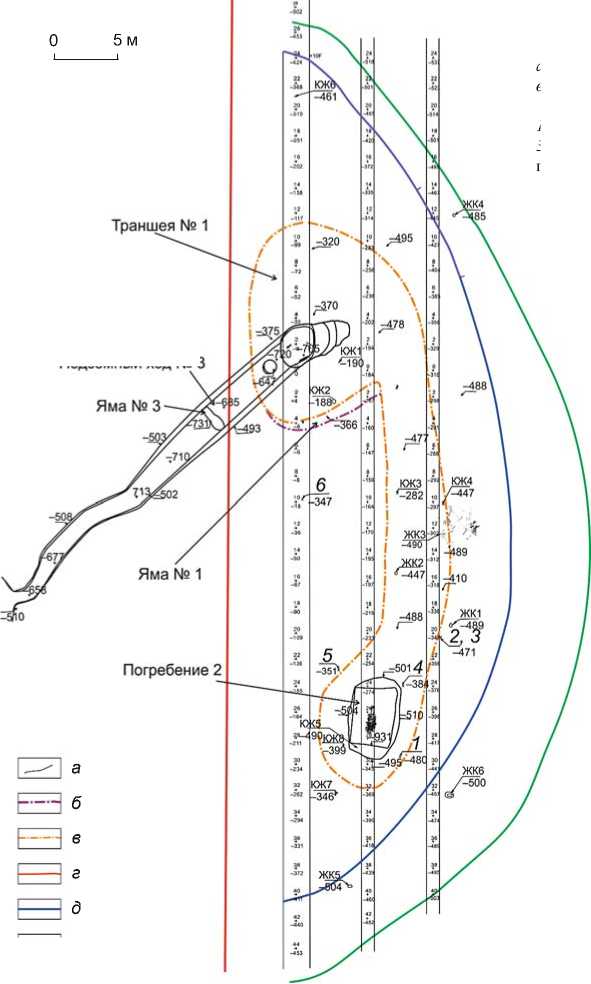

Погребение 2. Подземный ход был вырыт после реконструкции уже возведенной насыпи кургана, когда в толще ее восточной полы параллельно подножию была вырыта канава. Подземный коридор начинался в ее северной части в виде штрека в западной стенке. Под восточной полой кургана вблизи края насыпи была обнаружена нетронутая грабителями могильная яма (погр. 2), которую вырыли с уровня дна канавы (рис. 5). По форме в плане она приближалась к прямоугольнику размерами 3,57 × 2,60 м и длинной осью была ориентирована параллельно подножию кургана на этом участке. Глубина ямы составляла 3,7 м.

е

Рис. 5. План-схема раскопа 2013 г.

а – граница погр. 2 и подземного хода; б – граница ямы № 1; в – граница траншеи № 1; г – граница раскопок 1989 г. и 2013 г.; д – граница насыпи кургана; е – видимая граница насыпи.

1 – бронзовая бляшка; 2 – фрагменты железного предмета; 3 – бронзовая пронизь; 4 – наконечник стрелы; 5 – бронзовый предмет (гвоздь?); 6 – железный нож. КЖ – кость животного; ЖК – жертвенный комплекс.

Подземный ход № 3

Рис. 6. Могильная яма погр. 2 после расчистки. Вид сверху, с севера.

На уровне погребенной почвы и в профиле бровки насыпи зафиксированы о статки деревянного перекрытия погребальной камеры. Бревна были уложены перпендикулярно к ее длинной оси.

На дне ямы на многослойной подстилке из коры, камыша и травы находился человеческий скелет с исключительно богатым и разнообразным погребальным инвентарем (рис. 6). По данным генетического анализа, скелет принадлежал женщине*. Она была захоронена в вытянутом положении на спине, головой на юг. Возраст смерти женщины по состоянию зубной системы и степени облитерации швов черепа оценивается примерно в 35 лет.

Вещевой комплекс погребения

Сопроводительный инвентарь. В юго-восточном углу погребальной камеры находился деревянный сосуд с роговой крышкой. Ее ручка гравирована в ского) университета) за предоставленные мне результаты генетических исследований костного материала.

Рис. 7. Золотые ручка и обойма деревянного сосуда с роговой крышкой.

зверином стиле. Сосуд украшен золотыми накладками-обоймами. Одна из них, служившая ручкой, выполнена в виде объемной фигуры кулана или самки (безрогой) джейрана (рис. 7). Сосуд был помещен в плетеный из прутиков футляр, расшитый бисером.

В изголовье слева находился сделанный из луба ларец, заполненный доверху предметами, включавшими две литые серебряные фиалы, одна из которых использовалась в качестве крышки для другой (рис. 8); стеклянные туалетные сосудики (рис. 9); каменную чашечку с расписным венчиком, содержавшую минеральный агрегат ярко-голубого цвета; кожаный ремень с прикрепленными к нему бронзовыми бубенчиками; покрытую кожей плетеную коробочку, доверху наполненную большими жуками (скарабеи и носорог); две костяные и одну бронзовую татуиро-вальные иглы; наполненные красящими веществами кожаные мешочки; сосудики из кожуры каштана и грецкого ореха; обработанные и необработанные камни; предметы из янтаря; деревянный сосуд с золотыми накладками-обоймами и ручкой, выполненной в виде полой объемной фигуры медведя (рис. 10).

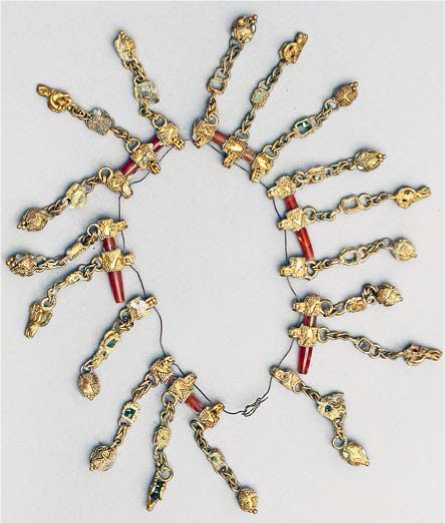

Между ларцом и черепом, в некотором отдалении от скелета, лежал медальон-талисман с изображением сюжета-композиции из древнеиранской мифологии (рис. 11). От центрального дисковидного звена отходят золотые цепочки с удлиненно-каплевидными подвесками. Предмет в целом изображает солнечный диск. Центральная часть округлой формы выполнена из золота в технике перегородчатой мозаики из вклеенного разноцветного стекла. В центре диска изображено Мировое древо с охраняющей его крону парой мифологических птиц симургов, частично покрытых, как и положено по древнеиранским канонам, рыбьей чешуей. Корни дерева уходят в подземный мир. Венчает композицию распростершая крылья над всей сценой главная птица симург-охранительница.

4 cм

Рис. 9. Стеклянные туалетные сосудики.

Рис. 8. Серебряные фиалы.

Рис. 10. Золотые обоймы и ручка деревянного сосуда.

К северу от ларца лежало большое серебряное зеркало с позолоченной ручкой, украшенной в зверином стиле, и рельефной позолоченной композицией на тыльной стороне диска. Изображение орла в центре окружено двумя фризами: один -с фигурками крылатых быков в полный рост, другой - с растительным орнаментом из чередующихся «пальметт» (рис. 12, 1 ). Трехчастная композиция в целом отражает мифологическое понимание древними иранцами структуры мира, как и в случае с медальоном. Зеркало помещалось в футляр из коры, который застегивался с помощью гагатовой пронизи-пуговицы (рис. 12, 2 ).

Под зеркалом были найдены серебряный туалетный сосудик, по форме напоминающий скифскую пиксиду; деревянный предмет; белемнит; кожаный мешочек с черным красящим веществом; бусы из стекла, золота, самоцветов и бирюзовая подвеска, оправленная золотом; подвески из перламутра и резного камня; бронзовая и костяная ложечки; кремневый (неолитический) наконечник

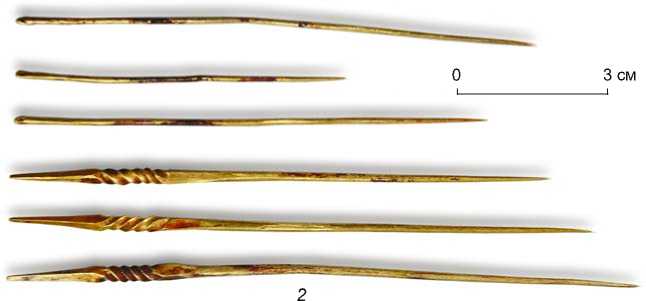

стрелы; оселок, под которым лежала пара железных ножей, инкрустированных золотом; бронзовый наконечник стрелы (рис. 13); шесть золотых татуироваль-ных иголок (рис. 14, 2 ) и выполненная из стеклянной пасты подвеска с изображением, напоминающим

Рис. 11. Золотой со стеклянной инкрустацией медальон-талисман.

Рис. 12. Серебряное с позолотой зеркало ( 1 ) и гагатовая пронизь-пуговица ( 2 ).

3 cм

3 cм

3 cм

3 cм

10 v

0 10 3 cм

могилы располагалось скопление обработанных (обтесанных) деревянных брусков.

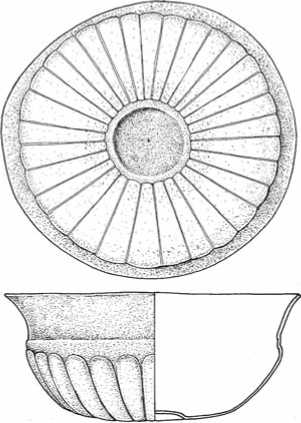

Еще севернее лежали большое (диаметром 33 см) серебряное блюдо с ложковидным орнаментом, горит с деревянным кибитом лука и бронзовыми наконечниками стрел. Колчан многослойный, выполнен из луба, коры и кожи. Рядом с горитом находились его детали: меловая, яшмовая и золотые пронизи, деревянный сложносоставной предмет, украшенный золотыми элементами [Трегубов, Яблонский, 2014].

Возле костей правой стопы располагались сосуд-алабастр в футляре и деревянное блюдо, в пределах которого находились серебряный туалетный сосудик в футляре из коры и крупная золотая бусина в мешочке, расшитом бисером и бусинами. Футляры украшены семью золотыми пронизями.

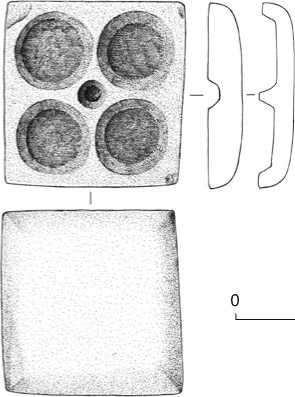

К северу от алабастра найдены две каменные палитры (рис. 15), пестик для растирания татуировальных минеральных красителей и сопровождающие их многочисленные предметы, в т.ч. кожаный ремешок с бронзовыми колокольчиками; лошадиный клык, наполненный красной охрой; пронизи из полудрагоценных камней и морские раковины; разнообразные камни; скорлупа грецкого ореха; костяная ложечка.

За пределами подстилки находились бронзовые предметы: в северо-западном углу могильной ямы – похожий на чайник сосуд на трех ножках (рис. 16) и ковш, у восточной стенки – жаровня. В северо-восточном углу могилы расчищен уздечный набор, который состоял из железных удил, бронзовых псалиев и уздечных бляшек.

Погребальная одежда. Она реконструируется по взаиморасположению разнотипных золотых нашивок и других деталей, состоит из трех предметов.

3 cм

Рис. 13. Комплекс предметов под зеркалом.

1 – костяная ложечка; 2 – бронзовая ложечка; 3 – полировочный камень; 4 – кремневый наконечник стрелы; 5 – бронзовый наконечник стрелы; 6 , 10 – кожаные мешочки с красками-минералами; 7 , 8 – камни; 9 – серебряный туалетный сосудик; 11 – предмет из бирюзы с золотым навершием.

«глаз Хора» (рис. 14, 1 ). Татуировальные иглы делятся на два типа: 1) с витыми рукоятками и плоскими заостренными окончаниями – для выполнения надрезов на коже; 2) остроконечные, с петельчатыми окончаниями – для нанесения краски через уколы и для зашивания надрезов на коже.

Севернее зеркала стоял деревянный сосуд с серебряными накладками и носиком-сливом. Рядом с ним лежали орудия из железа (долота). Под северным бортом

Рис. 14. Пастовая подвеска ( 1 ) и золотые татуировальные иглы ( 2 ).

Рис. 15. Каменные палитры (прорисовка).

0 3 cм

Рис. 16. Бронзовый сосуд.

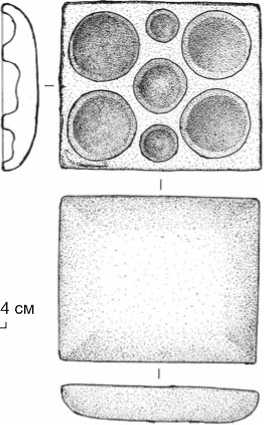

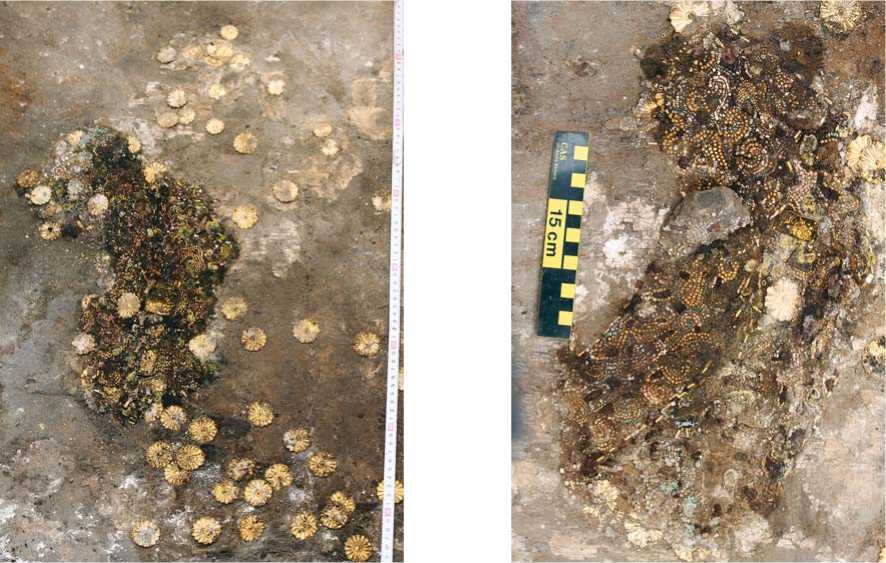

Платье. Оно было украшено в основном нашивками в виде штампованных розеток. Каждая представляет собой округлый диск диаметром 25–28 мм. В центре расположен круг диаметром 8 мм, очерченный двумя концентрическими окружностями. От них радиально расходятся удлиненно-каплевидные лепестки, образующие волнистый край диска (рис. 17). С оборотной стороны имеются три или четыре припаянные петельки для нашивания. Всего таких нашивок найдено 395.

Нашивки, образующие дуговидную линию чуть ниже ключиц, обозначают вырез платья. Подол фиксируется на уровне колен и справа продолжается до голеностопных суставов. Таким образом, платье могло иметь шлейф или было подвернуто в процессе захоронения. Оно было расшито и со спины, о чем свидетельствуют обнаруженные под скелетом нашивки, лежавшие лицевой стороной вниз.

Вдоль грудного отдела позвоночника располагались золотые штампованные нашивки (4 шт.) с изображением свернувшегося в кольцо копытного с рельефными рогами (рис. 18, 1 ). Основную часть композиции занимает голова животного с торчащим длинным приостренным ухом, полуоткрытой пастью и подтреугольным глазом с выпуклым зрачком. Каплевидными выпуклостями подчеркнуты две ягодицы и переднее бедро. Третий голеностоп с копытом изображен под головой. Таким образом, животное как бы слегка вывернуто. Расстояния между нашивками 40 мм, их линия начиналась выше ключиц и продолжалась вниз на 20 см. Возможно, они использовались как пуговицы.

Рукава платья были украшены золотыми нашивками с изображением сцены терзания (рис. 18, 2 ). Представлено нападение кошачьего хищника (пан-

Рис. 17. Розетковидные нашивки на платье.

3 cм

3 cм

Рис. 18. Золотые пуговицы ( 1 ) и нашивки на рукава платья ( 2 ).

теры?) на травоядное животное (джейрана?). Джейран находится в лежачем положении с подогнутыми ногами. Пантера расположилась у него на спине и обнимает корпус жертвы всеми когтистыми лапами. Хвост хищника с петлей на конце пропущен вперед между его задними лапами. В пасти у пантеры находится ухо джейрана. Прямоугольные штампованные нашивки шли в одну линию вдоль рукавов (14 на правом, 12 на левом) так, что их длинная ось располагалась перпендикулярно к длинной оси рукава. Размеры нашивок 43 × 19 мм. С оборотной стороны по углам имеются четыре петельки для нашивания.

Рубаха. Фиксируется по наличию расшитых бисером рукавов. Судя по площадям залегания бисера, нижний край рукава находился в районе запястья. Вышивка правого рукава (рис. 19, 1) ограничена золотыми пронизями. Расстояние между ними 75 мм. Рукав расшит бисером, который сделан из золота, бирюзы, красного, голубого и белого стекла. Кроме того, для вышивки использовались бусины из сердолика, бирюзы и пирита (окисленного полностью и представленного кристаллами). Орнамент представлен двумя основными элементами: спиралевидными фигурами диаметром 35 мм, образующими одну линию, и тре- угольниками размерами 50 × 30 мм, составляющими другую. Вышивка на левом рукаве сохранилась хуже (рис. 19, 2), лишь отдельными участками. На них видно, что основные элементы орнамента идентичны вышеописанным.

Шаль. Реконструируется по бахроме, которая зафиксирована в виде поло сы шириной 20–25 мм (рис. 20). Она прослеживалась от правого крыла таза, далее поднималась к грудине и слева пересекала плечевую кость, отдаляясь от нее на 120 мм.

Каждая нить бахромы состояла из двух скрепленных деталей. Одна из них представляет собой две спаянные золотые полусферы (диаметр сферы 7 мм) с отверстием в центре каждой, в которое вставлена золотая трубочка. На одном конце расположена петля, а на другом – три или четыре шарика зерни (рис. 21, 2 ). Другая деталь представляет собой штампованную из золотой фольги бляшку, в плане круглую, диаметром 5 мм, в сечении прямоугольную, высотой 1,5–2,0 мм. В стенках имеются два диаметрально расположенных отверстия. Детали скреплялись через петельку первой и отверстие второй, а нити бахромы – через петли первой детали.

В нижних концах бахромы были найдены золотые предметы, которые, по-видимому, крепились к тесьме

Рис. 19 . Декор рукавов рубахи.

1 – правого; 2 – левого.

или шнуркам, – ворворки (?). В их основе усеченноконическая втулка с ажурным навершием ромбовидной в профиль формы. К его граням припаяны мелкие шарики золотой зерни. Такие же шарики расположены по окружности в основании навершия и по поверхности втулки. Венчает навершие пирамидка из более крупных шариков золотой зерни на валике толщиной 1 мм. Общая высота предмета 50 мм, ширина навер-шия 26, диаметры втулки – 8 и 5 мм (рис. 21, 1 ).

Рис. 20. Бахрома шали in situ.

1 – общий вид; 2 – деталь.

Рис. 21 . Золотые детали бахромы шали.

Рис. 22. Височные подвески. Золото, стекло.

1 – правая; 2 – левая.

Шаль также была украшена розетковидными золотыми нашивками (см. выше). По взаиморасположению нашивок и бахромы можно предположить, что она прикрывала руки, плечи и голову, углом закрывая лицо погребенной.

Ювелирные украшения. В районе височных костей черепа, с каждой его стороны, находились литые золотые подвески с деталями , выполненными в технике перегородчатой стеклянной мозаики (рис. 22). На каждом пальце рук было по литому золотому перстню (10 шт.) с изображением в зверином стиле на щитке (рис. 23). Это фигура

2 cм

Рис. 23. Золотые перстни.

Рис. 24. Браслеты. Камень, стекло, золото.

Рис. 25. Браслеты. Золото, сердолик.

1 – с правой руки; 2 – с левой.

0 5 cм

лежащего с подогнутыми ногами оленя, рога которого «превращаются» в протомы грифонов. На запястья были надеты по два браслета: один из каменных, стеклянных и золотых бусин (рис. 24), другой из золотых деталей с элементами, выполненными в технике перегородчатой мозаики из сердолика (рис. 25).

Заключение

Раскопки кургана 1 могильника Филипповка-1 были продолжены и дали замечательный результат. Коллек- ция, полученная в 2013 г., насчитывает 1 175 предметов различного назначения (все вещи переданы в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей). Для анализов с помощью естественно-научных методов были отобраны образцы почв, золота, серебра, стекла, эмали, дерева, кожи, каменный материал, минеральные краски, кости животных и человека, скорлупки орехов и каштанов, панцири жуков.

По наконечникам стрел и предметам конской упряжи раскопанное захоронение датируется в пределах IV в. до н.э. и, таким образом, синхронно погр. 1 этого кургана [Пшеничнюк, 2012, с. 88].

Список литературы Новые необыкновенные находки из кургана 1 могильника Филипповка-1

- Золотые олени Евразии. -СПб.: Славия, 2001. -247 с.

- Пшеничнюк А.Х. Филипповка: Некрополь кочевой знати IV в. до н.э. на Южном Урале/ред. Н.С. Савельев. -Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2012. -278 с.

- Трегубов В.Е., Яблонский Л. Т. Горит из Филипповки//Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани 2014 г. -Казань, 2014. -Т. II. -С. 178-183.

- Яблонский Л. Т. Курган-святилище могильника Филипповка-2, роль и место животных в погребальном обряде//Археология восточно-европейских степей. -Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 2013а. -Вып. 10. -С. 305-311.

- Яблонский Л. Т. Золото сарматских вождей: Элитный некрополь Филипповка-1 (по материалам раскопок 2004-2009 гг.): каталог коллекции. -М.: ИА РАН, 2013б. -Кн. 1. -231 с.

- Яблонский Л. Т. Новые находки в «царском» кургане 1 могильника Филипповка-1 (предварительное сообщение)//КСИА. -2014. -Вып. 232. -С. 3-7.

- Яблонский Л. Т., Мещеряков Д. В. Загадка тринадцатого филипповского кургана//Южный Урал и сопредельные территории в скифо-сарматское время: К 70-летию Анатолия Харитоновича Пшеничнюка. -Уфа: Гилем, 2006. -С. 38-47.

- Pshenichnuk A.Kh. Ibe Filippovka Kurgans at the Heart of the Eurasian Steppe//The Golden Deer of Eurasia/eds. J. Aruz, A. Farkas, A. Alekseev, E. Korolkova. -N. Y.: Metropolitan Museum, 2000. -303 р.