Новые произведения искусства малых форм из раскопок стоянки Хотылёво 2 (пункт В)

Автор: Гаврилов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

Верхняя палеолитическая станция Хотылево 2 раскопана по реке Десна (Брянская область). Сайт входит в культурный круг Восточного Гравета. Среди наиболее значительных находок - предметы первобытного искусства. Антропоморфные статуэтки, обнаруженные на месте, обычно представляют три типа: женские статуэтки, выполненные реалистично, схематические женские фигурки и мужская (?) Статуэтка. В статье опубликованы две новые фигурки из раскопок 2009 года. Это: уникальная двойная женская статуэтка и схематическая антропоморфная. Автор издает свое подробное описание и ряд аналогий.

Верхний палеолит, восточный граветт, стоянка хотылево 2, первобытное искусство, скульптура малых форм, женская статуэтка, стилистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328438

IDR: 14328438

Текст научной статьи Новые произведения искусства малых форм из раскопок стоянки Хотылёво 2 (пункт В)

Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2 входит в круг восточногравет-тских памятников, давших серию произведений искусства малых форм, среди которых первое место по своей выразительности, безусловно, занимает антропоморфная скульптура.

Хотылёво 2 находится в 25 км к северо-западу от г. Брянска, на правом высоком берегу р. Десны (рис. 1, I ). Топографически место расположения стоянки представляет собой мысовидный участок краевой части приводораздельного плато, образованный двумя древними балками, своими устьями выходящими в долину Десны. Более мелкие овраги разбивают его на небольшие регулярные мысы, имеющие северную экспозицию. Памятник был открыт в 1968 г. Ф. М. Заверняевым (1974), который систематически раскапывал его с небольшими перерывами в 1969–1981 гг. В 1993 г. полевые работы здесь были возобновлены Хотылёвской экспедицией Института археологии РАН. В настоящее время культурный слой, относящийся к Хотылёво 2, зафиксирован в четырех пунктах, которые получили обозначения буквами кириллицы от А до Г

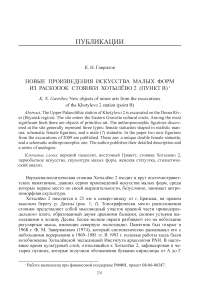

Рис. 1. Геоморфологическая ситуация на месте расположения стоянки Хотылёво 2

I – панорама правого берега р. Десны к западу от с. Хотылёво (фото Е. В. Воскресенской);

II – ситуационный план (топооснова выполнена Ю. Н. Грибченко)

а – Хотылёво 2; б – раскопы №№ 1–11; в – раскопы №№ 12–15; г – раскоп № 1; д – раскоп А;

е – Хотылёво 6; ж – раскоп № 1; з – шурф № 7

горизонтали проведены через 2,5 м

(рис. 1, II ). Стратиграфические условия залегания культурного слоя во всех четырех пунктах идентичны, радиоуглеродные датировки, полученные по образцам из пунктов А и Б, дополняют друг друга, что позволяет предполагать для них близкую хронологическую позицию. Однако особенности стратиграфии культурного слоя, зафиксированные на участках пункта А ( Гаврилов , 2008) и пункта В, свидетельствуют в пользу того, что памятник Хотылёво 2 включает в себя ряд асинхронных, хотя и близких по времени существования, комплексов, назначение которых было различным – от жилищного и хозяйственно-бытового до культового.

Пространственная организация выделяемых на стоянке комплексов и типологические особенности ведущих категорий материальной культуры дают основания рассматривать Хотылёво 2 в качестве самостоятельного типа поселения в рамках восточного граветта на территории Восточной и Центральной Европы ( Гаврилов , 2008). При этом Хотылёво 2 остается именно восточнограветтским памятником, несмотря на свой ярко выраженный, уникальный характер, а также на наличие в кремневом инвентаре аналогий – связанных, прежде всего, с остриями «микро-граветт» и «вашон» – с западноевропейскими памятниками, относимыми к позднему граветту/перигордьену VI.

Принадлежность Хотылёво 2 к восточному граветту подчеркивается и стилистическими особенностями антропоморфной скульптуры. В настоящее время произведения искусства малых форм, относящиеся к данной категории, могут быть разделены на три группы: 1) женские статуэтки, выполненные в реалистической манере; 2) схематические фигурки, символизирующие женский образ; 3) схематическая антропоморфная скульптура, скорее всего изображающая мужскую фигуру ( Заверняев , 1978; Гаврилов , 2008). Реалистическая женская скульптура наиболее полно среди хотылёвских антропоморфных изображений подчеркивает как восточнограветтский характер, так и специфические черты материальной культуры этого памятника.

Женские фигурки Хотылёво 2 из коллекции Ф. М. Заверняева были отнесены М. Д. Гвоздовер к самостоятельному, хотылёвскому, типу, отличному от костёнковского, который характерен для Костёнок I, Авдеево ( Гвоздовер , 1985; Gvozdover , 1995) и Зарайска ( Амирханов, Лев , 2009), а также частично для Гага-рино ( Тарасов , 1979). Обоснованность выделения хотылёвского и костёнковско-го типов в настоящее время подтверждается результатами не только стилистического, но и технологического анализа ( Хлопачев , 1998; 2006). Однако оба типа вписаны в единый стилистический и семантический контекст, что убедительно было показано в работах М. Д. Гвоздовер ( Gvozdover , 1995). Они не могут рассматриваться в качестве культурно-хронологических маркеров развития искусства восточного граветта, поскольку зафиксировано совместное нахождение фигурок обоих типов в одном археологическом комплексе – гагаринском жилище. Устойчивость этих типов свидетельствует в пользу их различной смысловой нагрузки, связанной, скорее всего, с отражением тех или иных стадий репродуктивного цикла и/или возраста женщины.

В 2006 г. Хотылёвская экспедиция приступила к раскопкам нового пункта В стоянки Хотылёво 2. Этот участок расположен выше по склону, на некотором удалении от края высокого берега Десны. Минимальное расстояние меж- ду раскопами пунктов А и В составляет 50 м. В современном рельефе между ними прослеживается седловидное понижение, связанное с древней ложбиной, погребенной до формирования культурного слоя восточнограветтского поселения. Стратиграфия отложений, вмещающих, подстилающих и перекрывающих культурный слой, аналогична зафиксированной при раскопках в пунктах А и Б. Пункт В пока не имеет определений радиоуглеродного возраста, однако стратиграфическая позиция его культурного слоя позволяет предположить, что этот показатель, как и в случае с пунктами А и Б, возможен в пределах от 24 до 21 тыс. л. н.

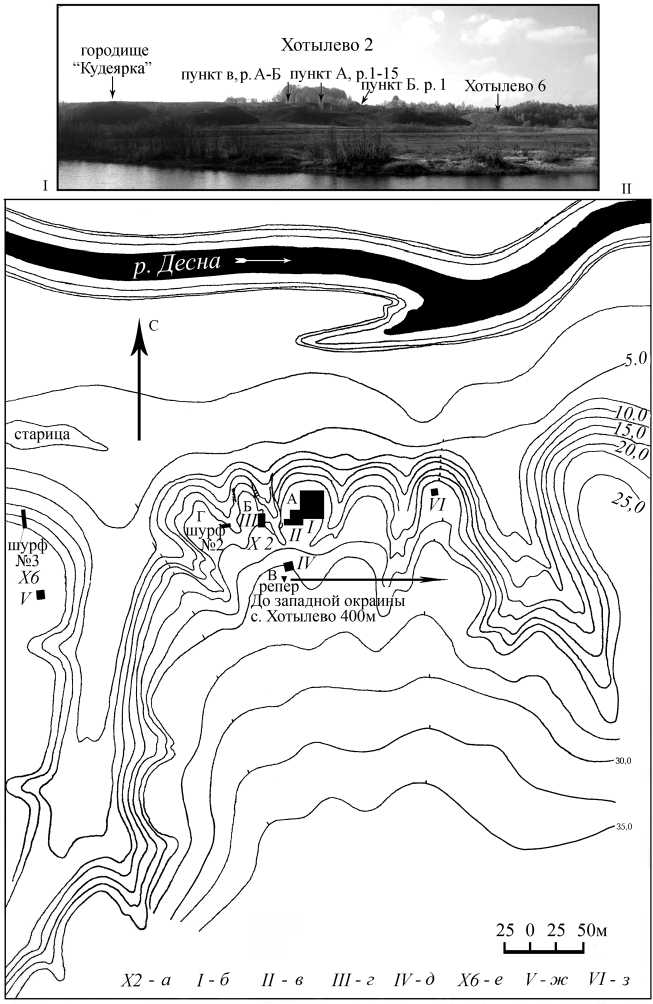

В настоящее время культурный слой изучен в двух раскопах (А и Б) общей площадью 45 м2. Археологический материал представлен скоплениями костей мамонта, в том числе преднамеренно уложенных, пятнами охры, скоплением костного угля и разрозненными угольками, скоплениями кремневых предметов и отдельными экземплярами расколотого кремня, а также изделиями из кости и бивня. На площади раскопа А особенно интересны группы из попарно уложенных черепов мамонта в сочетании с лопатками и тазовыми костями. В раскопе Б такие группы костей мамонта не зафиксированы. Пространственная организация культурного слоя здесь иная (рис. 2). Ее определяют следующие археологические объекты: а) ямы, получившие порядковые номера 4, 5 и 6 в северозападном, центральном и северо-восточном секторах раскопа соответственно; б) скопление костного угля на квадратах Б-В/1′, зафиксированное к югу от ямы 5; в) скопление костного угля, расщепленного кремня, фрагментированных костей животных и охры к западу от ямы 6 (кв. Б-В/4′); г) скопление костного угля, расщепленного кремня и охры к востоку и юго-востоку от ямы 6 (кв. Д/4′); д) скопления охры и расщепленного кремня на кв. Г-Д/3′; е) вертикально и наклонно стоящие кости мамонта, преднамеренно вкопанные обитателями стоянки; ж) скопления крупных костей мамонта в юго-западном и юго-восточном секторах раскопа. Последние, т. е. скопления крупных костей мамонта, судя по их стратиграфической позиции внутри культурного слоя, связаны с объектами, зафиксированными на раскопе А, который примыкает к раскопу Б с юга. Большинство же перечисленных объектов планиграфически связаны между собой в единый комплекс, аналогичный тем площадкам, которые были исследованы Ф. М. Заверняевым ( Гаврилов , 2008). Для них характерны расположение в центре очага или скопления костного угля совместно с фрагментированными костями животных, расщепленным кремнем и охрой. На некотором удалении от очага или скопления угля располагаются неглубокие округлые или подовальные в плане ямы, а также вертикально или наклонно вкопанные кости мамонта. Судя по взаимному расположению объектов, вскрытых в раскопе Б, на данном участке изучена половина площади подобного рода комплекса. Оставшаяся часть, если данная интерпретация верна, должна располагаться к северу от раскопа Б.

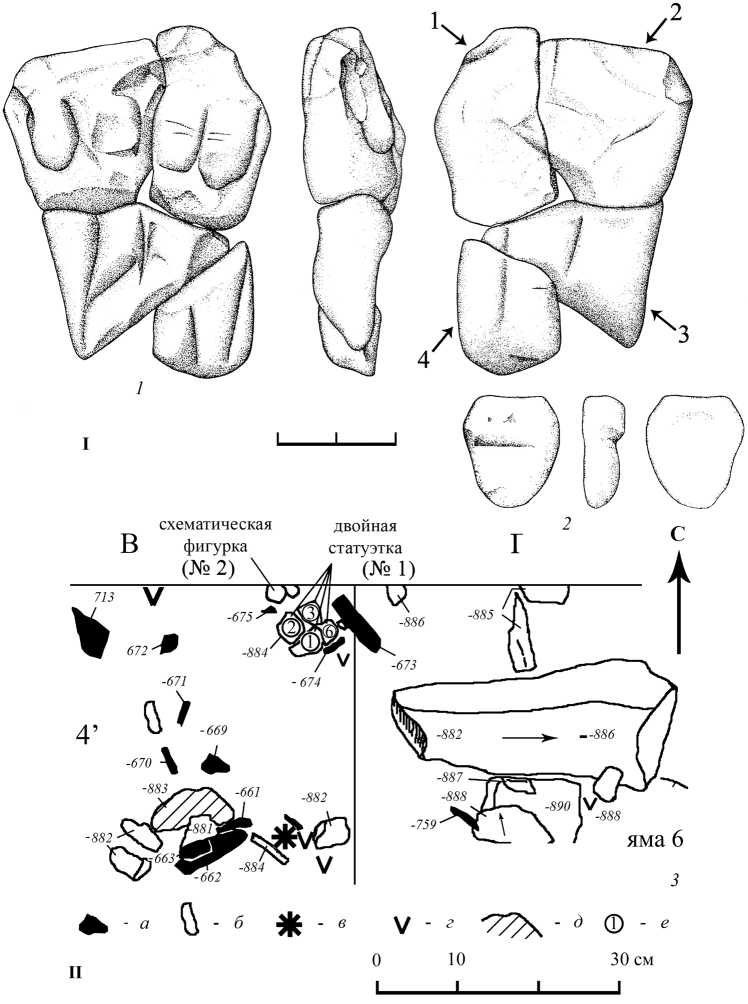

В 2009 г. при раскопках названного комплекса были сделаны находки двух произведений искусства малых форм, которые благодаря ярко выраженным индивидуальным чертам существенно расширили наши представления о степени вариабельности иконографии женского образа в скульптуре восточного граветта. Новые произведения искусства представлены двойной женской статуэткой (рис. цвет. IV, а ) и схематической антропоморфной фигуркой (рис. цвет. IV, б ),

Рис. 2. План-схема раскопа Б на уровне верха культурного слоя а – скопление костного угля, расщепленного кремня и фрагментированных костей животных; б – скопление костного угля; в – бивень; г – нижняя челюсть; д – костная труха; е – лопатка; ж – костный уголь; з – обожженная кость; и – расщепленный кремень; к – вертикально или наклонно вкопанные кости мамонта; л – кость; м – место залегания двойной статуэтки и схематической фигурки из мела; н – охра вырезанными из мела – широко распространенной в округе с. Хотылёво породы. С таким же мелом связан в местных залежах плитчатый кремень, им же выполнены кортикальные слои данного сырья.

Статуэтка и схематическая фигурка были зафиксированы в северо-восточном углу кв. В/4′, в верхней части скопления костного угля, расщепленного кремня, фрагментированных костей и охры, у его края. Следует подчеркнуть, что охра в данном скоплении была представлена прослойкой толщиной 2–3 мм, залегавшей в его основании. Большинство изделий из расщепленного кремня, найденных в 2009 г. (57%), было связано с данным объектом. В целом это скопление может рассматриваться как зона эвакуации материала, возможно связанная с располагающимся за пределами раскопа Б очагом. В непосредственной близости от произведений искусства, на кв. Г/4′, находилась яма 6. В плане она имела овальную форму размерами 72,5 × 52,5 см. Верх заполнения ямы был представлен гумусированным суглинком с включениями костного угля, охры и расщепленного кремня. Суглинок перекрывал интенсивно окрашенную охрой поверхность, выполненную фрагментами черепных костей мамонта с большим количеством мелких кремневых сколов. Под этими костями залегала прослойка из суглинка и костного угля, которая выполняла нижнюю часть заполнения ямы 6. Максимальная глубина ямы не превышала 15 см.

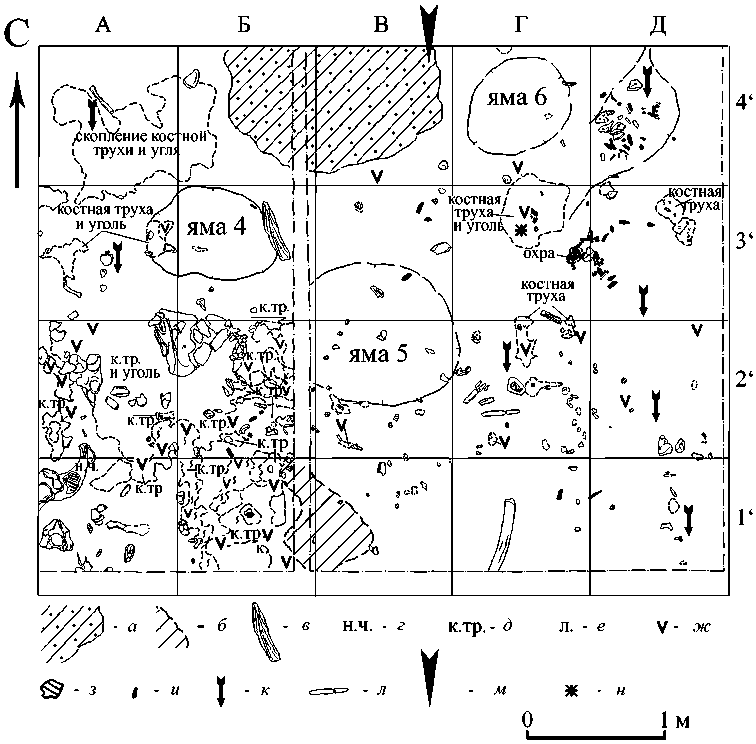

Двойная женская статуэтка может быть отнесена к категории плоской скульптуры. Ее размеры – 58,5 × 44,5 × 15 мм. Женские фигуры изображены плечом к плечу на лицевой стороне плитки мела подтрапециевидных очертаний в технике барельефа, в реалистической манере, характерной для памятников восточного граветта. Изображены груди, живот и ноги по щиколотку. Изображения рук и голов отсутствуют и, по-видимому, не предполагались. Тыльная поверхность статуэтки заглажена, однако детальная проработка отсутствует. Нижняя половина поверхности разделена широкой бороздкой на два объема, соответствующие изображению двух женских фигур на лицевой поверхности статуэтки. Кроме того, широкой, но менее глубокой бороздкой выделены ноги левой фигуры с тыльной стороны. Изображение левой женской фигуры отличается еще и тем, что ее грудь разделена на две равные половины двумя параллельными тонкими неглубокими линиями. Левая грудь правой женской фигуры имеет округлой формы неглубокую выемку – возможно, это результат повреждения статуэтки от удара каким-то предметом. Статуэтка была разбита в древности, по всей видимости, на четыре фрагмента: один из них – это изображение двух женщин в области груди и живота, второй – в области ног, два фрагмента – изображения нижних частей ног женщин. Однако один из этих фрагментов, а именно нижняя часть (ноги) правой фигуры, не обнаружен. Поверхности граней древних сколов заглажены. Верхний фрагмент уже после попадания в культурный слой был разбит на две части в результате природных пост-депозиционных процессов, вероятно, мерзлотного характера. Таким образом, в современном виде статуэтка состоит из четырех фрагментов (рис. 3, I , 1 ). В культурном слое статуэтка залегала лицевой стороной вниз, ногами направленной в северо-восточную сторону, а той частью, где должны были быть изображены головы, – в юго-западную. Положение статуэтки в слое говорит о том, что ее части были не выброшены, а уложены человеком в правильном порядке, соответственно их изначальному положению до фрагментации этого предмета.

Рядом с двойной статуэткой, к северо-западу от нее, непосредственно у северной стены раскопа, обнаружена схематическая фигурка. Ее размеры – 18 × 16 × 7/6 мм. Она уплощена и имеет подтрапециевидные очертания. Одна из сторон фигурки, условно «лицевая», моделирована двумя объемами, которые разделены поперечной по отношению к длинной оси изделия широкой и асимметричной в профиль бороздкой. Один из объемов, выполняющий максимально широкую часть предмета, соответствует и наиболее выпуклой, рельефной части

Рис. 3. Двойная женская статуэтка (1) и схематическая антропоморфная фигурка (2)

I – рисунок А. В. Трусова. Номера со стрелками обозначают фрагменты двойной статуэтки;

II – археологический контекст залегания а – кремень; б – кость; в – охра; г – костный уголь; д – скопление костного угля; е – номера фрагментов двойной статуэтки

«лицевой» стороны фигурки. Вторая сторона, «тыльная», – плоская. Несмотря на разницу в размерах, соотношения длины и ширины у обоих предметов довольно близки. Фигурка лежала «лицевой» частью вниз. Длинной осью она была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток, широкой частью – на юго-восток. Оба изделия залегали таким образом, что их длинные оси были ориентированы перпендикулярно друг к другу. Соответственно, наиболее широкая часть фигурки, так же как и статуэтки, относится к верхней части изделия. Все поверхности предмета заглажены. Характерно, что по своим пропорциям двойная статуэтка и фигурка достаточно близки друг другу, несмотря на разницу в размерах. Морфология схематической фигурки и ее археологический контекст дают основания предполагать, что это произведение является антропоморфным и, скорее всего, символизирует женский образ. При такой интерпретации наиболее выпуклая и широкая часть «лицевой» поверхности соответствует области груди, тогда как остальная изображает живот и низ (ноги?).

Стилистически изображения женщин двойной статуэтки выполнены в манере, близкой к манере, характерной для скульптурных изображений костёнков-ского типа. Сходство подчеркивается наличием двойных поперечных нарезок на груди левой фигуры. Похожим образом, например, изображена перевязь поверх груди на первой женской статуэтке из Костёнок I (сл. 1), с тем лишь отличием, что между поперечными нарезками, нанесенными на костёнковскую статуэтку, прорезан также орнамент в виде косой решетки ( Ефименко , 1958. С. 346, 347. Рис. 140). Близки также вытянутые пропорции женских фигур двойной статуэтки и скульптур костёнковского типа. Однако отсутствие изображений голов, рук и нижней части ног все же заметно отличает двойную хотылёвскую статуэтку от костёнковских фигурок. К тому же хотылёвская статуэтка не может быть отнесена к круглой скульптуре, и ее сходство с костёнковским каноном изображения женщин ограничивается лишь передним планом.

Скульптурные реалистические изображения безголовых и безруких женщин известны в искусстве верхнего палеолита Европы. По этим признакам ближайшая территориально статуэтка происходит из раскопок эпиграветтской стоянки Елисеевичи 1 ( Поликарпович , 1968; Хлопачев , 2006). Однако стилистически это произведение принадлежит более позднему периоду верхнего палеолита, что вполне согласуется с данными о возрасте самого памятника ( Величко, Грехова, Грибчен-ко, Куренкова , 1997). Графические изображения безголовых и безруких женщин, выполненные в реалистической манере, также имеют широкое хронологическое распространение в пределах европейского верхнего палеолита. Наиболее ранний пример создания подобного образа зафиксирован в знаменитой пещере Шове, где на одном из сталактитов черной краской были изображены бизон и женское тело без головы, рук и нижней части ног ( Chauvet et al. , 1995). Хотылёвская статуэтка, таким образом, демонстрирует развитие подобной иконографии женского образа в восточном граветте, начавшееся ранее в культурной среде европейского ориньяка.

Композиционное построение двойной статуэтки из Хотылёво 2 имеет некоторые аналогии среди западноевропейских образцов женских изображений. В данном случае имеется в виду барельефный фриз на мадленской стоянке Англь-сюр-Англен (Roc-aux-Sorciers). Среди животных на этом фризе имеются реалистические изображения пяти обнаженных женщин, три или четыре из которых – это фронтально стоящие плечом к плечу фигуры (Iakovleva, Pincon, 1997. Fig. 162). Они также не имеют голов, рук и нижних частей ног. Стилистика женских фигур из Англь-сюр-Англен соответствует культурной атрибуции этого памятника в качестве мадленского.

Схематическая антропоморфная фигурка из Хотылёво 2 не имеет прямых стилистических аналогий среди произведений искусства малых форм в верхнем палеолите Европы. Тем не менее этот предмет не следует рассматривать как случайное явление. Если верна интерпретация этого изделия в качестве символического женского образа, то тогда повторяется ситуация, зафиксированная для планиграфии произведений искусства в комплексах 3 и 4. В них совместно залегали реалистическая и схематическая женские фигурки ( Гаврилов , 2008). В комплексе 3 – это статуэтки 3 и 4, в комплексе 4 – статуэтки 2 и 7. Кроме того, схематические изображения безголовых женщин, своими пропорциями напоминающие меловую фигурку из Хотылёво 2, известны в восточном граветте Центральной Европы. К ним относятся соответствующие произведения искусства, обнаруженные во время раскопок стоянки Дольни Вестонице в Моравии (The Oldest Art... 2009. Fig. II, 20 ).

Новые находки произведений искусства малых форм из раскопок Хотылё-во 2, несмотря на свою уникальность, вполне органично вписываются в изобразительный ряд, который характеризует иконографию женского образа в восточном граветте. Однако должна быть пересмотрена точка зрения о том, что хо-тылёвская женская скульптура представлена лишь одним типом изображений. Очевидно, можно констатировать существование определенной закономерности, связанной с совместным нахождением реалистической и схематической женской скульптуры в пределах нескольких комплексов, выделяемых в Хоты-лёво 2. Характер аналогий и их география находят соответствие в тех связях, которые прослеживаются между Хотылёвским поселением и европейскими гра-веттскими памятниками по кремневому инвентарю ( Гаврилов , 2004). Отличие в данном случае состоит в том, что аналогии, связанные с кремневым инвентарем, касаются прежде всего синхронных памятников, тогда как женские изображения встраивают Хотылёво 2 в более общий европейский контекст, связанный с целым рядом разновременных и разнокультурных стоянок.

Список литературы Новые произведения искусства малых форм из раскопок стоянки Хотылёво 2 (пункт В)

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2009. Произведения палеолитического искусства стоянки Зарайск А//Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю.,Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005. М.

- Величко А. А., Грехова Л. В., Грибченко Ю. Н., Куренкова Е. И., 1997. Первобытный человек в экстремальных условиях среды. Стоянка Елисеевичи. М.

- Гаврилов К. Н., 2004. Типология каменных орудий и культурная принадлежность Хотылёвской верхнепалеолитической стоянки//Проблемы каменного века Русской равнины/Под ред. Х. А. Амирханова. М.

- Гаврилов К. Н., 2008. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2. М.

- Гвоздовер М. Д., 1985. Типология женских статуэток костенковской палеолитической культуры//ВА. № 75.

- Ефименко П. П., 1958. Костенки I. М.; Л.

- Заверняев Ф. М., 1974. Новая верхнепалеолитическая стоянка на р. Десне//СА. № 4.

- Заверняев Ф. М., 1978. Антропоморфная скульптура Хотылёвской верхнепалеолитической стоянки//СА. № 4.

- Поликарпович К. М., 1968. Палеолит Верхнего Поднепровья. Минск.

- Тарасов Л. М., 1979. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. Л.

- Хлопачёв Г. А., 1998. Два подхода к построению фигуры женских статуэток на восточно-гравет-тийских стоянках Русской равнины//Восточный граветт. М.

- Хлопачёв Г. А., 2006. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. СПб.

- Chauvet J.-M., Brunel-Deschamps E., Hillaire Chr., 1995. Grotte Chauvet: Altsteinzeitliche Hohlen-kunst im Tal der Ardeche/Mit einem Nachwort von J. Clottes (Sigmaringen).

- Gvozdover M. D., 1995. Art of Mammoth Hunters: The Finds from Avdeevo. Oxford.

- Iakovleva L., Pincon G., 1997. La Frise sculptee du Roc-aux-Sorciers. Paris.

- The Oldest Art of Central Europe/Eds. K. Valoch, M. Laznickova-Galetova. Brno, 2009.