Новые сейсмические данные о строении и перспективах нефтегазоносности верхнемиоценовых и плиоценовых отложений северо-восточного шельфа о-ва Сахалин

Автор: Шегай В.И., Толстиков А.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геофизические исследования

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Совместный анализ новых сейсмических и скважинных данных позволил сформировать единый сейсмогеологический каркас северо-восточного шельфа о-ва Сахалин, ставший основой для изучения особенностей структурно-тектонической эволюции площади и особенностей седиментогенеза верхнемиоценовых и плиоценовых отложений. Проведенные исследования показали важную роль древнего Северо-Сахалинского прогиба, депоцентры которого (Пильтунский и Чайвинско-Венинский) оказали существенное влияние на особенности накопления позднемиоценовых отложений. Установлена активность восточно-сахалинского, восточно-одоптинского и предположительно шмидтовского источников сноса, обеспечивших формирование позднемиоцен-плиоценовых резервуаров в районе западного борта Дерюгинского и Восточно-Сахалинского прогибов, а также на всем протяжении системы Восточно-Сахалинских гор. Основным направлением, позволяющим открывать новые залежи углеводородов и восполнить запасы, может стать поиск неантиклинальных ловушек. Наиболее благоприятные условия для формирования таких объектов в интервале миоцена и плиоцена преобладали в районе восточного борта Восточно-Сахалинского и Дерюгинского прогибов, а также на всем протяжении восточного шельфа о-ва Сахалин, от Набильского залива до п-ова Терпения. Проведенные изыскания показали возможность их выявления и идентификации по сейсмическим данным. Динамические атрибуты позволяют выявить как сами фаны, которые отображаются контрастным на фоне вмещающих пород распределением амплитуд, так и питающие их каналы, хорошо видные на атрибуте когерентность. Эти наблюдения можно принять за базовые поисковые признаки литологических ловушек для данного региона

Охотоморский регион, о-в сахалин, палеофациальный анализ, нутовский и помырский горизонты, коллектор, нефть, газ

Короткий адрес: https://sciup.org/14128593

IDR: 14128593 | УДК: 550.834.05+550.8.052+551.7.022+551.87 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-3-67-83

Текст научной статьи Новые сейсмические данные о строении и перспективах нефтегазоносности верхнемиоценовых и плиоценовых отложений северо-восточного шельфа о-ва Сахалин

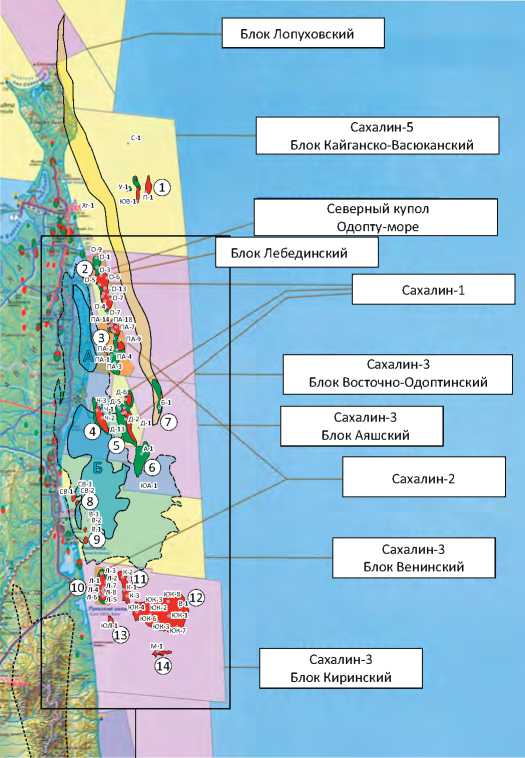

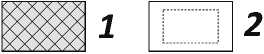

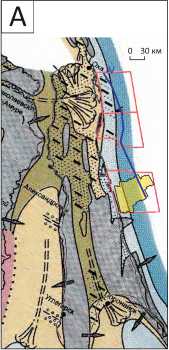

За последние годы в ООО «ПетроТрейс» выполнена обработка и интерпретация значительного объема скважинных и сейсмических данных, полученных на шельфе о-ва Сахалина (рис. 1), что позволило создать сейсмогеологический каркас осадочного выполнения значительной акватори-альной части Северо-Сахалинского нефтегазоносного бассейна. В исследовании были использованы материалы площадных сейсморазведочных работ, выполненных в границах Киринского, Аяшского и Восточно-Одоптинского лицензионных блоков суммарной площадью более 8000 км2, а также данные 34 наиболее полно изученных скважин.

Промышленная нефтегазоносность северной части о-ва Сахалин связана с тремя нефтегазоносными комплексами: уйнинско-дагинским, окобыкайско-нижненутовским и верхненутов-ско-помырским. Каждому из них соответствует свой ареал продуктивности. Залежи, приуроченные к уйнинско-дагинскому нефтегазоносному комплексу, сосредоточены на юге рассматриваемого шельфа (Киринский и Венинский блоки). Окобы-кайско-нижненутовский и верхненутовско-помыр-ский нефтегазоносные комплексы расположены на севере (Аяшский, Восточно-Одоптинский, Кайган-ско-Васюканский блоки). Промышленная нефтегазоносность верхненутовско-помырского комплекса установлена лишь в 2017 г. бурением скв. Аяшская-1 и подтверждена в 2018 г. скв. Баутинская-1. Залежи УВ приурочены к плиоценовому верхненутовскому подгоризонту (рис. 2). Эти открытия доказали наличие продуктивных резервуаров нижненутовского горизонта в зоне, которая ранее не рассматривалась как перспективная, что увеличило перспективы нефтегазоносности восточных районов шельфа о-ва Сахалин.

Настоящая статья посвящена изучению особенностей накопления и распределения осадков в позднемиоцен-плиоценовое время для выявления благоприятных для поиска нефти и газа участков северо-восточной части сахалинского шельфа. Чтобы решить эту задачу, был выполнен комплекс исследований, включающий принципиальную сей-смогеологическую увязку данных, изучение особенностей структурно-тектонической эволюции площади, анализ особенностей накопления и распределения миоцен-плиоценовых отложений и определение наиболее перспективных направлений дальнейших нефтегазопоисковых работ.

Корреляция и взаимная увязка разрезов скважин

На начальном этапе было выполнено обобщение разнородных данных предшествующих работ.

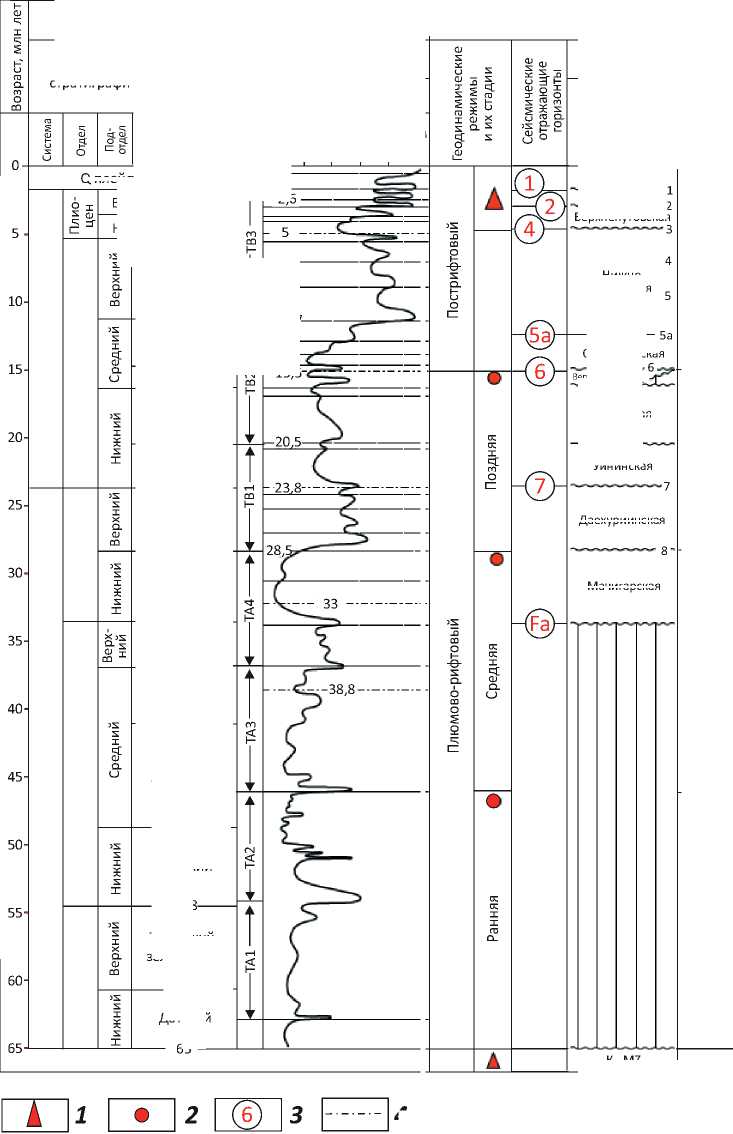

Для решения этой задачи по данным сейсморазведки 2D и 3D была построена серия субширотных сейсмических разрезов, принятых таким образом, чтобы они протягивались через хорошо изученные бурением и покрытые площадной сейсморазведкой участки месторождений. Их объединяет субмеридиональный сейсмический разрез, на базе которого была выполнена взаимная увязка сейсмических данных и моделей сейсмостратиграфического расчленения кайнозойского осадочного чехла.

Наиболее значительные разночтения установлены в определении положения сейсмических горизонтов палеогена и нижнего – среднего миоцена (ОГ 5а, 6, 7) на севере изучаемой площади (Аяшский, Восточно-Одоптинской блоки). Для их уточнения был использован вариант расчленения разреза, принятый на Киринском, Южно-Кирин-ском, Лунском и Южно-Лунском месторождениях, где этот интервал лучше изучен. И напротив, для определения корректного положения горизонтов верхнего миоцена и плиоцена (ОГ 2, 4) на территории Киринского блока были использованы отбивки, принятые на месторождениях Аркутун-Даги и Чайво. Результаты комплексной сейсмогеологической интерпретации иллюстрируют некоторые субширотные разрезы и объединяющий их субмеридиональный профиль (рис. 3).

Таким же образом была выполнена взаимная увязка основных продуктивных пластов нижнену-товских отложений и наиболее ярко выраженных седиментационных циклов отложений верхнего миоцена (верхненутовский подгоризонт). Одним из важных результатов проведенных исследований стало создание сводной таблицы взаимной корреляции пластов (таблица). Она наглядно иллюстрирует связь между выделенными по результатам сейсмогеологического анализа отражающими горизонтами и вариантами расчленения целевой толщи, принятой на месторождениях, расположенных в пределах Восточно-Одоптинского и Аяшского блоков.

Поздний миоцен (нижненутовский подгоризонт)

Нижненутовский подгоризонт хорошо изучен и подробно описан по результатам предшествующих работ [1–6]. В отличие от нижнемиоценового да-гинского горизонта, который на северо-восточном шельфе о-ва Сахалин перекрыт трансгрессивной толщей окобыкайских отложений, сформировавших устойчивую покрышку, нутовские и помырские отложения большей частью накапливались на фоне регрессии моря и постепенного выдвижения дельты палео-Амура вглубь бассейна. Поэтому ключевым фактором перспективности верхнемиоцен-плио-

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Обзорная карта изучаемого района

Fig. 1. Location map of the study area

Блок Лопуховский

ЮВ-1

Хг-1

Блок Лебединский

Сахалин-1

О-4

Б

Сахалин-2

ЮА-1

Л-4

Северный купол Одопту-море

Сахалин-3

Блок Аяшский

Сахалин-3

Блок Венинский

Сахалин-3

Блок Киринский

Сахалин-5

Блок Кайганско-Васюканский

Сахалин-3

Блок Восточно-Одоптинский

Л-8 К-3 ЮК-8X (

Л-5 К-3 ЮК-3

ЮК-4 ЮК-2 В-1

ЮК-6 ЮК-1

ЮЛ-1 ЮК-3ЮК-7

4 Д-1

1 — Северо-Сахалинский прогиб; 2 — депоцентры ранненутовского времени (А — Пильтунский, Б — Чайвинско-Венин-ский); границы (3, 4): 3 — предполагаемые Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны, 4 — Восточно-Сахалинской горной системы; месторождения УВ (5–7): 5 — нефтяные, 6 — газоконденсатные, 7 — нефтегазоконденсатные; 8 — месторождения (1 — Пела-Лейч, Удачное, Васюканское; 2 — Одопту-море; 3 — Пильтун-Астохское; 4 — Чайво; 5 — Аркутун-Даги; 6 — Нептун; 7 — Тритон; 8 — Северо-Венинское; 9 — Венинское; 10 — Лунское; 11 — Киринское; 12 — Южно-Киринское; 13 — Южно-Лунское; 14 — Мынгинское); 9 — области проведения сейсмической съемки 3D; 10 — сейсмические профили 2D 1 — North Sakhalin Trough; 2 — Early Nutovsky depocentres (А — Piltunsky, Б — Chaivinsky-Veninsky); boundaries (3, 4): 3 — supposed, of the Odoptinsky-Schmidtovsky upstanding zone, 4 — East Sakhalin mountain system; HC fields (5–7): 5 — oil, 6 — gas condensate, 7 — oil and gas condensate; 8 — fields (1 — Pela Leich, Udachnoe, Vasyukansky; 2 — Odoptu Sea; 3 — Piltun-Astokhskoye; 4 — Chaivo; 5 — Arkutun-Dagi; 6 — Neptun; 7 — Triton; 8 — North Veninskoe; 9 — Veninskoe; 10 — Lunskoe; 11 — Kirinskoe; 12 — South Kirinskoe; 13 — South Lunskoe; 14 — Mynginskoe); 9 — areas of 3D seismic surveys; 10 — 2D seismic lines ценовых отложений является наличие внутрифор-мационных покрышек. По данным В.В. Харахино-ва [1], оптимальное соотношение коллекторов и флюидоупоров, характеризующееся наилучшими для пластового типа резервуара аккумулирующими свойствами, достигается при наличии в разрезе 20–40 % коллекторов. Такие условия обеспечиваются в мористых условиях внутреннего шельфа или на участках формирования глубоководных конусов выноса (фанов) у подножия склона.

Новейшие данные позволяют более подробно изучить особенности формирования верхнемио-цен-плиоценовых отложений. В частности, можно

отметить две различные модели накопления осадков, преобладавших в этот период на северо-восточном шельфе о-ва Сахалин. Одна из них — компенсационная, наследует тенденции, заложенные в олигоцене и раннем – среднем миоцене (ОГ Fa – ОГ 5а). Максимальные мощности этого интервала приурочены к древним прогибам, в первую очередь Чайвинско-Венинской синклинали. В районе поднятий, напротив, мощность компенсационной толщи резко сокращается вплоть до полного отсутствия в присводовых частях наиболее крупных структур. Подобная характеристика в целом свойственна и отложениям верхнего миоцена, что хо-

GEOPHYSICAL SURVEYS

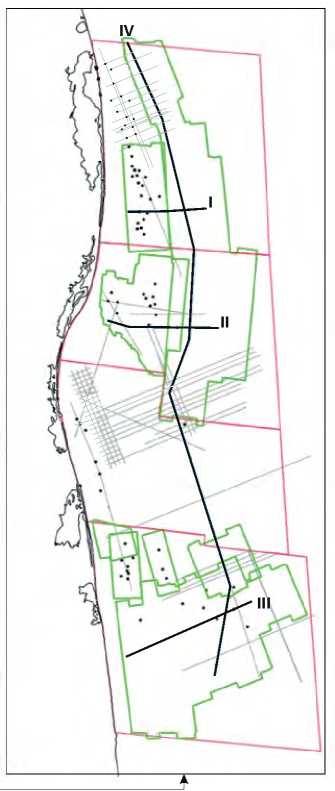

Рис. 2. Фрагмент стратиграфической схемы кайнозойского осадочного мегакомплекса Охотоморского региона (cоставил Харахинов В.В., 2019; [2]; основа: Сальников Б.А., Харахинов В.В., Шаинян С.Х., 1996; дополнения и исправления по материалам геолого-разведочных работ 2000–2018 гг.)

Fig. 2. Fragment of the Stratigraphic scheme of the Cenozoic sedimentary megasequence of the Sea of Okhotsk Region (created by Kharakhinov V.V., 2019; [2]; the base: Sal’nikov B.A., Kharakhinov V.V., Shainyan S.Kh., 1996; additions and corrections based on exploration results of the years 2000–2018)

Глобальная хроностратиграфия кайнозоя

Цирукм-сахалинская субпровинция

Секвенсная стратиграфия

Эвстатическая кривая, м

Ярус

200 150 100 50 0

Дерюгинский

2,6

Тортонский

23,8

Хаттский

28,5

Рюпельский

Бартонский

Лютетский

Ипрский

54,8

60,9

41,3

СевероСахалинский бассейн

Секвенс-стратиграфическая шкала (Hag et. al., 1988) с возрастной калибровкой (Berggren et al., 1995; Haedenbol et al., 1998)

омырски

Верхненутовская

Общая стратиграфическая шкала

Местные стратиграфические подразделения

1,77

20,52 Аквитанский

Серравальский

14,8 Лангийский

3,58

5,32 Мессинский

33,7 Приабонский 37

16,4

Бурдигальский

Уйнинская

Даехуриинская

Мачигарская

Структурностратиграфические комплексы

К 2 –MZ

Q плейстоцен

В

Н

5 ----- 7,12

11,2 —нн- 11,7

Танетский, зеландский

Датский

15,5

Верхнедагинская

Дагинская

Нижне-нутовская

5а

Окобыкайская

|

н ± о 11 |

Верхне-нутовский |

|

Око-быкай-нижне-нутовский |

|

|

Hi § g о " 5 S. о | S' |

Уйнинско-дагинский |

|

Дае-хури-инский |

|

|

2 и 11 |

Мачигар-ский |

|

Люка-минский |

|

|

Красно-польев-ский |

|

|

Снежин-кинский |

|

|

Синегорский |

1 — этапы тектонической активизации; 2 — фазы тектогенеза; 3 — индексы отражающих сейсмических горизонтов; 4 — уровни максимального затопления

1 — stages of tectonic activation; 2 — phases of tectogenesis; 3 — identifiers of seismic reflection horizons; 4 — maximum flooding surfaces

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

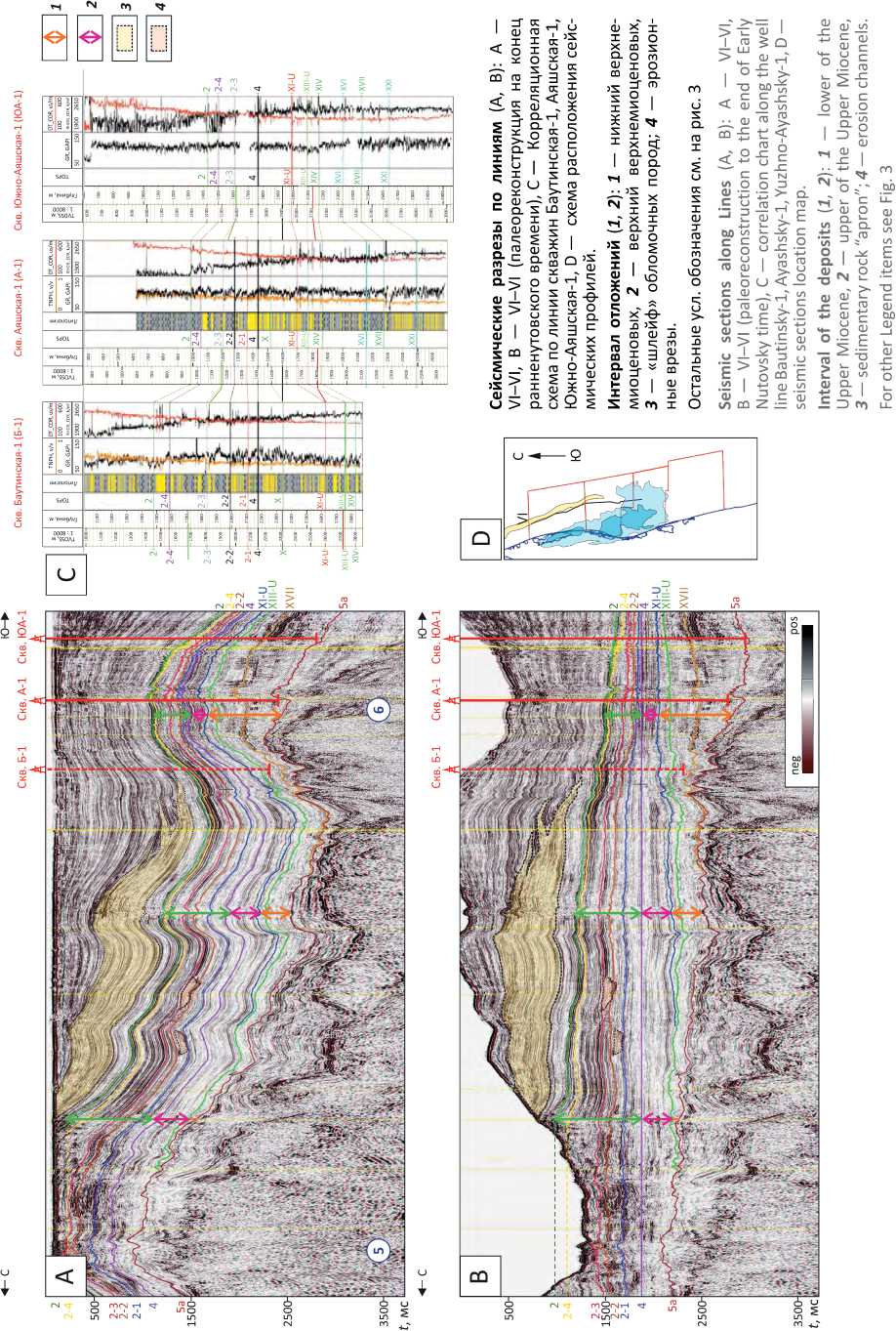

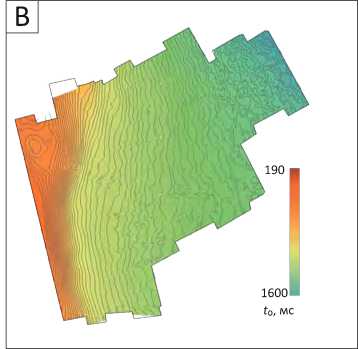

Рис. 3. Временные сейсмические разрезы, иллюстрирующие принцип выполнения комплексной сейсмогеологической увязки

Fig. 3. Seismic time sections illustrating the principle of integrated geoseismic matching

XI-U

5a

З ◄ ------------------------------------------------------------ ► В

B

pos

t , мс

4 XXI-1

5a

I neg

С<

Скв. ЮА-1

— А —

Скв. ЮК-1

-А — ► Ю

4Г

XI-U

Fa 6 1500

C

4 XI-U

t , мс

Скв. ПА-002

З ◄ ------

500 -

1500 -

XI-U

2500 -

5a t , мс

D

■ > В

З ◄ -

E

Скв. IЮК-1

7 Fa

В

5a

ш 1 ш 2 ш 3 ш 4 ш 5 I 1л 6

A — схема расположения сейсмических профилей; сейсмические разрезы по линиям (B–D): B — II–II, C — IV–IV, D — I–I, E — III–III.

Интервалы отложений ( 1 – 5 ): 1 — олигоценовых, 2 — нижнемиоценовых, 3 — среднемиоценовых, 4 — верхнемиоценовых, 5 — нижнеплиоценовых; 6 — крупные структуры (1 — Пильтун-Астохская, 2 — Чайвинская, 3 — Аркутун-Дагинская, 4 — Юж-но-Киринская, 5 — Восточно-Одоптинская, 6 — Аяшская).

Скважины: А — Аяшская, Б — Баутинская, Д — Дагинская, М — Мынгинская, ПА — Пильтун-Астохская, ЮА — Южно-Аяшская, ЮК — Южно-Киринская.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

A — seismic sections location map; seismic sections along Lines (B–D): B — II–II, C — IV–IV, D — I–I, E — III–III.

Intervals of the deposits ( 1 – 5 ): 1 — Oligocene, 2 — Late Miocene, 3 — Middle Miocene, 4 — Upper Miocene, 5 — Lower Pliocene; 6 — large structures (1 — Piltun-Astokhsky, 2 — Chaivinsky, 3 — Arkutun-Daginsky, 4 — South Kirinsky, 5 — East Odoptinsky, 6 — Ayashsky).

Wells: А — Ayashsky, Б — Bautinsky, Д — Daginsky, M — Mynginsky, ПА — Piltun-Astokhsky, ЮА — Yuzhno-Ayashsky, ЮК — Yuzhno-Kirinsky.

For other Legend items see Fig. 1

Таблица. Сводная таблица стратиграфического и пластового расчленения разреза нутовского горизонта Table. Summary table — Stratigraphic breakdown and layering of the Nutovsky Horizon

|

Аналоги |

|||||||

|

Чайво |

Пильтун-Астох |

Аркутун-Даги |

Нептун (cкв. Аяшская-1) |

Тритон (cкв. Баутинская-1) |

Южно-Аяшский |

||

|

Подгоризонт |

ОПЗ |

ОПЗ |

EXXON-mobil |

Газпром нефть |

н/д* |

FUGRO |

|

|

>х о 1 > X X Ф СП |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

2–4 |

– |

– |

– |

V |

– |

||

|

2–3 |

– |

– |

– |

VI |

– |

||

|

2–2 |

– |

VII/VIII |

– |

||||

|

2–1 |

– |

– |

– |

IX–Х |

– |

||

|

1S X X X X |

4 |

– |

– |

– |

XI/ХII |

– |

|

|

X |

– |

XII/XVI–XVII |

X–TU_top/X–L_top |

XIII-XIV/XVI-XVII/ XVIII/XIX |

– |

||

|

XI_U |

– |

XVIII/XXI_S |

XI_topU |

XX |

– |

XIX–XXII |

|

|

XIII_U |

– |

XXIII_T |

Xlll-T_top |

XXI/XXII |

– |

XIX–XXII/XXIII |

|

|

XIV |

XIV_U |

XXV_T |

XIV-T_top |

XXIII/XXIV/XXV |

– |

XXIII |

|

|

XVI |

XVI_U |

– |

XIV–F_bot/XVII–F_top |

XXVI |

XXIV |

||

|

XVII |

XVII–U |

– |

XVII-F_top |

XXVII |

XXVI |

||

^^ 1 II 2 3

1 — нефть; 2 — газ; 3 — интервал не вскрыт скважинами *Нет данных по принятой индексации пластов.

1 — oil; 2 — gas; 3 — interval is not penetrated by wells.

*No data on indices accepted for the layers.

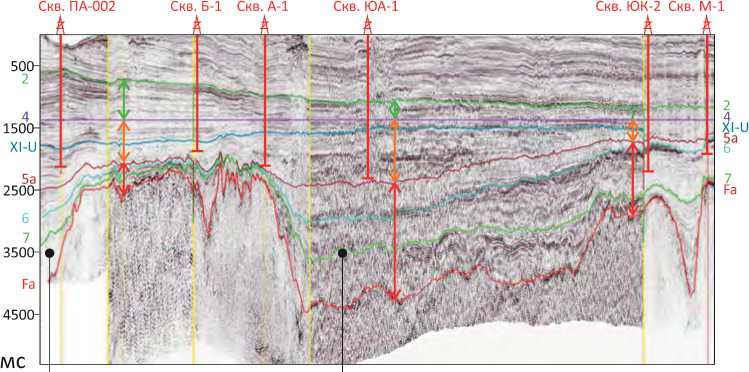

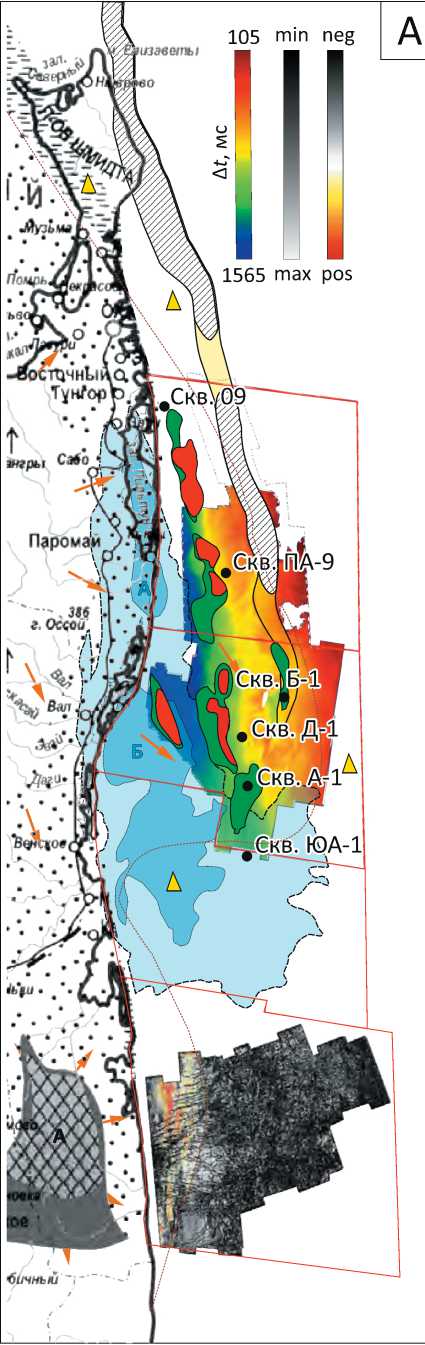

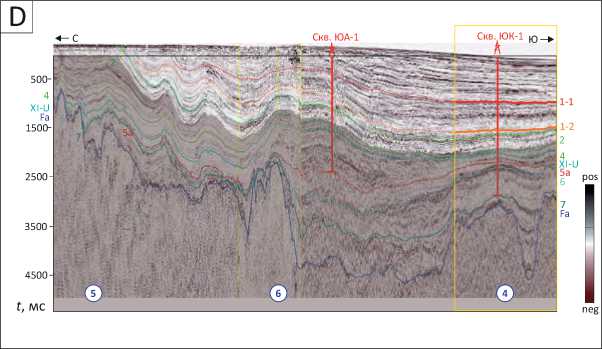

Рис. 4. Меридиональный временной сейсмический разрез через северо-восточный шельф о-ва Сахалин

Fig. 4. Meridional seismic time section across the north-eastern shelf of Sakhalin Island

t ,

ЗВ С

V–V

(палеореконструкция на конец ранненутовского времени)

Ю

Пильтунский депоцентр

Чайвинско-Венинский депоцентр

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 — интервал олигоцен-среднемиоценовых отложений. Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 3

1 — interval of Oligocene-Middle Miocene deposits.

For other Legend items see Fig. 1, 3

Рис. 5. Субширотный временной сейсмический разрез (Харахинов В.В., 2010) (A)

и палеореконструкция его восточного фрагмента на конец ранненутовского времени (B)

Fig. 5. Sublatitudinal seismic time section (Kharakhinov V.V., 2010) (A)

and paleoreconstruction of its eastern fragment to the end of Early Nutovsky time (B)

Амурская моноклинальная

З зона

Чингайская синклиналь

ЭЕ

ЭЕ

Восточный Одопту

В

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

Н , км

A

Ninti

N 2 pm

i

t , с

Nivl

Ninn

Niok

Ninti

N2nt2

Ninti

Q

N2-Qdr

B

С

q 3 nl+mc q+Kj —

^ Л q2 >

N,dg+un) ,

^^-Sm-r-^t# ^'^"'^"^‘'‘‘X J X qз »И ^AKq 3dh+mstii«5@

q3 dh

Ndg+un

q3 dh

Направление сноса осадков

Одоптинско-Шмидтовская приподнятая зона

//V

^1+Я1||з|

^N2nt2

N' Ш^ (Ninti)

5a

Палеореконструкция на конец ранненутовского времени

5a

Пильтунский депоцентр

Усл. обозначения см. на рис. 1, 3

For Legend see Fig. 1, 3

GEOPHYSICAL SURVEYS

Рис. 6. Сейсмогеологическая характеристика нутовского и помырского горизонтов в районе Восточно-Одоптинской и Аяшской структур Fig. 6. Geoseismic characteristics of the Nutovsky and Pomyrsky horizons in the area of East Odoptinsky and Ayashsky structures

рошо видно по изменению их мощности (рис. 4). Но в конце миоценового времени на уровне сейсмического ОГ XI_U происходит смена этой тенденции. Ниже него нижненутовские отложения действительно представляют собой компенсационную толщу, однако для верхней части нижненутовского подгоризонта типичен другой характер накопления осадков. Толщины в интервале ОГ XI_U – ОГ 4 постепенно сокращаются с севера на юг и с запада на восток (см. рис. 3, 4). По всей видимости, это связано с тем, что компенсация палеорельефа была завершена, что позволило дельте палео-Амура занять значительную часть изучаемой акватории. Максимальные толщины этого интервала отражают проксимальную часть дельты, участки сокращенных толщин маркируют ее среднюю и дистальную части. Рассмотрим подробнее особенности развития каждого из интервалов верхнемиоценового нижне-нутовского подгоризонта.

Нижний интервал (ОГ 5а – ОГ XI_U) — формировался на фоне проградации дельты палео-Амура. Значительное влияние на ее формирование оказал обширный Северо-Сахалинский прогиб, наиболее погруженные участки которого соответствуют Пильтунской и Чайвинско-Венинской синклинальным зонам [2, 6]. Обе они на протяжении раннену-товского времени выступали в качестве седиментационных депоцентров.

Чайвинско-Венинский депоцентр занимает юго-западную часть Аяшского блока и западную часть Венинского блока. Он хорошо виден на сейс-

мическом разрезе V (см. рис. 4) и характеризуется максимальными толщинами нижнего интервала нижненутовского подгоризонта. На этом же профиле, в районе Пильтун-Астохского месторождения, отмечается фрагмент Пильтунского депоцентра. В этой зоне отсутствуют доступные для анализа геолого-геофизические материалы, поэтому для его исследования был использован региональный сейсмический разрез, опубликованный В.В. Хара-хиновым [1]. Его восточная часть протягивается через Пильтунский прогиб и Восточно-Одоптинское поднятие. Для изучения влияния этих структур на накопление позднемиоценовых осадков была восстановлена геометрия этого участка бассейна на конец ранненутовского времени (рис. 5). Палеореконструкция подтвердила существование обеих вышеупомянутых структур на конец миоценового времени. Увеличенные толщины соответствуют положению Пильтунского депоцентра. Минимальные мощности маркируют положение Восточно-Одоп-тинской структуры, которая по результатам проведенных исследований входит в состав синхронно развивавшейся группы поднятий, названной Одоп-тинско-Шмидтовской приподнятой зоной. Входящие в нее структуры приурочены к Восточно-Сахалинскому сдвигу (с севера на юг: Шмидтовская, Северо-Одоптинская, Восточно-Одоптинская, Лозинская, Баутинская).

Влияние палеоструктурного плана на особенности накопления и распределения нижненутов-ских отложений было неравномерным и снижалось по мере заполнения бассейна. На начальном этапе

осадконакопление нутовских отложений в изучаемом районе происходило под влиянием Пильтун-ского депоцентра, который представлял собой участок переуглубленного шельфа, располагавшегося фронтально по отношению к осевой части дельты палео-Амура. Здесь, в районе современного залива Пильтун, началось активное формирование глубоководных конусов выноса ранненутовского возраста. По мере заполнения аккомодационного пространства Пильтунского палеопрогиба и дальнейшей проградации палео-Амура ареал формирования фанов смещался в восточном и юго-восточном направлениях: сначала в район структуры Одопту-море, затем — на расположенные южнее и юго-восточнее участки Пильтун-Астох, Чайво, Ар-кутун-Даги. Это наблюдение хорошо коррелирует с результатами бурения в этой части акватории, показавшими, что резервуары нижненутовского подгоризонта наиболее развиты в районе месторождения Одопту-море, южнее и восточнее которого мощность отложений сокращается и они глинизируются.

Юго-восточное направление дельты палеоАмура в позднемиоценовое время установлено по результатам региональных исследований и отражено в схемах осадконакопления, составленных Л.С. Маргулисом и Б.А. Сальниковым [1]. В пределах изучаемого участка шельфа о-ва Сахалин эту тенденцию дополнительно поддержал обширный Чайвинско-Венинский седиментационный депоцентр, который аккумулировал значительный объем ранненутовских осадков. Его компенсация была непродолжительной и в основном завершилась с накоплением XVII пласта (рис. 6, см. таблицу), после чего ареал накопления позднемиоценовых осадков расширился за счет сопредельных с Чайвинско-Ве-нинским прогибом участков Северо-Сахалинского прогиба.

По аналогии с механизмами компенсации Пильтунского палеопрогиба можно заключить, что вдоль северо-западного борта Чайвинско-Венин-ского депоцентра, ближе всего расположенного к источнику сноса обломочного материала, была сформирована система глубоководных конусов выноса (фанов). Именно к резервуарам такого типа относятся продуктивные пласты нижненутовского подгоризонта, вскрытые на месторождениях Нептун и Тритон (Аяшская и Баутинская структуры). Это предположение подтверждает сильная латеральная изменчивость разреза в этой части изучаемой площади, свойственная подобным фациальным зонам. Несмотря на то, что в районе Аяшской и Баутинской структур разрез нижненутовского подгоризонта представлен чередованием глинистых и песчанистых отложений, в близрасположенных скважинах Дагинская-1 и Южно-Аяшская-1 он заглинизиро-ван. Фациальные исследования, проведенные по данным скв. Южно-Аяшская-1, показали, что скважина вскрыла отложения проксимальных, дистальных и «оторванных» конусов выноса.

Захоронение Северо-Сахалинского прогиба и его локальных депоцентров вместе с дальнейшей проградацией палеодельты привело к расширению области накопления песчаных осадков в северной части изучаемого района. Пик регрессии отмечается по данным скважин в интервале пласта XI_U. На этом этапе формирования позднемиоценовой толщи отдельные, наиболее приподнятые участки Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны могли ограничить вынос осадков вглубь бассейна, выступая в роли седиментационного барьера. Однако их влияние не было решающим для формирования нижненутовского подгоризонта из-за удаленности от основных участков накопления обломочного материала.

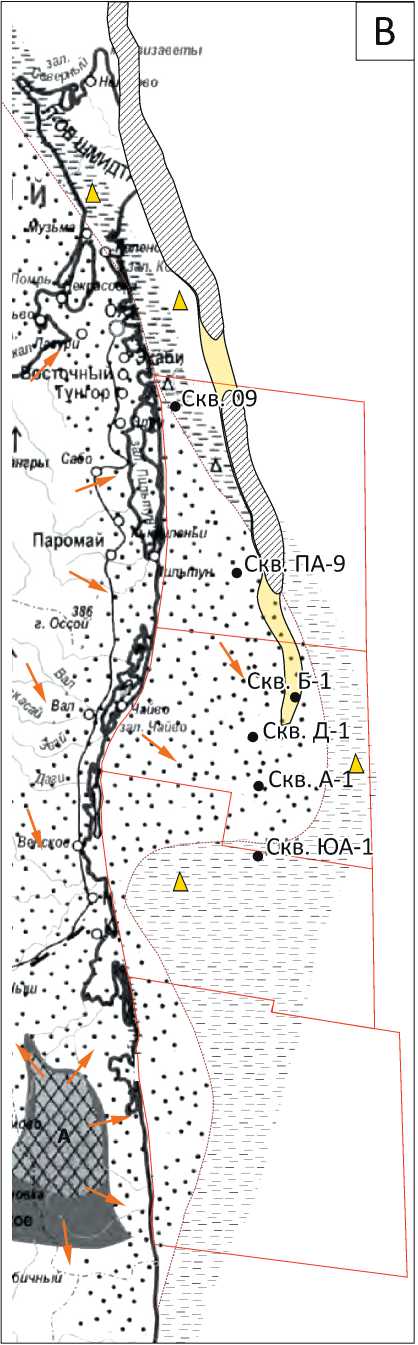

По результатам проведенных исследований была подготовлена уточненная схема обстановок осадконакопления в позднем миоцене (рис. 7). Во многом она наследует опубликованную ранее палео-фациальную схему Б.А. Сальникова [1]. При ее составлении также использовалась карта временных толщин нижненутовского подгоризонта (ОГ 5а – ОГ 4), построенная по всем доступным площадным сейсморазведочным материалам Аяшского и Вос-точно-Одоптинского блоков. Распределение мощности наглядно иллюстрирует односторонний (с запада на восток) характер заполнения бассейна, преобладавший в позднемиоценовое время. Закономерно, что большая часть осадков этого возраста накопилась к западу от Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны, о чем свидетельствуют максимальные значения на карте (синие и зеленые цветокоды). В присводовой части этого поднятия и восточнее него толщины сокращены (красный цветокод). Сейсмические материалы показали, что позднемиоценовые отложения развиты по всей площади, охваченной 3D-сейсморазведкой. Это свидетельствует о том, что по меньшей мере южная часть этой приподнятой зоны (Восточно-Одоптин-ская и Баутинская структуры) не испытывала интенсивного воздымания в этот период.

Для южной части изучаемого района был рассчитан набор динамических атрибутов, показавший развитие ярких положительных амплитуд в западной части Киринского блока (см. рис. 7). Эту аномалию можно интерпретировать как область накопления песчаных отложений, связанных с Восточно-Сахалинским эрозионным выступом. Существование этого источника сноса было установлено предыдущими исследователями (Л.С. Маргулис, Б.А. Сальников), но впервые отмечается его возможное влияние на формирование перспективных для поиска УВ комплексов на шельфе о-ва Сахалин.

Учитывая, что данный источник сноса приурочен к северному окончанию обширного эрозионного выступа, которому в современном рельефе отвечает система Восточно-Сахалинских гор, можно прогнозировать развитие резервуаров позднемиоценового возраста на всем протяжении этой горной системы. От Луньского залива до п-ова Терпе-

Рис. 7. Обстановки осадконакопления в позднем миоцене (ранненутовское время)

Fig. 7. Depositional settings in Late Miocene (Early Nutovsky time)

А 5

1 — область сноса обломочного материала (А — Восточно-Сахалинский); 2 — дельтовая платформа; шельфы ( 3 , 4 ): 3 — внутренний, 4 — внешний и склон; 5 — конусы выноса; 6 — основные направления транспортировки осадков; месторождения УВ с залежами в нижненутовском подгоризонте ( 7 – 9 ): 7 — нефтяные, 8 — газоконденсатные, 9 — нефтегазоконденсатные; 10 — палеоподнятия ранненутовского времени.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 3

1 — source area of clastic material transportation (А — East Sakhalinsky); 2 — delta platform; shelfs ( 3 – 4 ): 3 — internal, 4 — external and slope; 5 — fan; 6 — main directions of sediment transportation; HC fields containing accumulations in Lower Nutovsky subhorizon ( 7 – 9 ): 7 — oil, 8 — gas condensate, 9 — oil and gas condensate; 10 — paleohighs of Early Nutovsky time.

For other Legend items see Fig. 1, 3

ния. Это открытие может существенно повлиять на перспективы участков восточного шельфа о-ва Сахалин, удаленных от традиционного для этого интервала источника обломочного материала (дельта палео-Амура).

Верхний интервал (ОГ XI_U – ОГ 4) — формировался в условиях трансгрессии моря, что хорошо видно по скважинным данным. Это привело к ретроградации дельты палео-Амура и сокращению или прекращению активности локальных источников сноса.

Исследуемый интервал изучается отдельно от остальной части позднемиоценовых отложений из-за существенного отличного характера изменения толщин. Мощности исследуемого интервала разреза постепенно сокращаются с севера на юг и с запада на восток (см. рис. 3, 4, 6), точно так же, как изменяется разрез вышезалегающих раннеплиоценовых отложений, формировавшихся при активном участии Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны. Несмотря на схожее изменение толщин, влияние этой группы поднятий на осадконакопление в конце миоценового времени не подтвердилось. Такой вывод сделан на основе детального палеоструктурного анализа Восточно-Одоптинской и Баутинской структур, хорошо изученных данными 3D-сейсморазведки.

Изменение толщин верхнего интервала позднего миоцена обусловлено двумя факторами:

-

1) завершением компенсации палеорельефа на предыдущем этапе накопления осадков, и как следствие, выравниванием дна бассейна;

-

2) отступлением (ретроградацией) дельты Палеоамура.

Таким образом, формирование этого комплекса происходило на фоне постепенного сокращения области накопления обломочного материала относительно пика регрессии, отраженного на палеофа-циальной схеме (см. рис. 7). Ареал развития песчаных отложений уменьшался, постепенно смещаясь в северо-западном направлении и сменяясь накоплением преимущественно глинистых разностей. Последующая литификация осадков обусловила значительное изменение толщин. Прямую зависимость между толщиной и песчанистостью комплекса подтверждают результаты бурения на участках Чайво и Аркутун-Даги.

Ранний плиоцен (верхненутовский подгоризонт)

Становление раннеплиоценового комплекса происходило на фоне дальнейшей трансгрессии моря (см. рис. 2). Дельта палео-Амура продолжила отступление в западном и северо-западном направлениях, следствием чего стало формирование преимущественно глинистого разреза на большей части северо-восточной территории о-ва Сахалин и прилегающего шельфа.

В это же время начинается плиоцен-четвертич-ный этап тектонической активизации, вызвавший интенсивное воздымание Одоптинско-Шмидтов-ской приподнятой зоны. Ее наиболее приподнятые участки выступили в роли локальных источников сноса обломочного материала. Приведенный ниже анализ выполнен на основе изучения южной части этой группы структур, к которой приурочен хорошо изученными материалами 3D-сейсморазведки Восточно-Одоптинский эрозионный выступ. Следует отметить, что сильное воздымание структуры в позднеплиоценовое и четвертичное время привело к денудации значительной части раннеплиоценовых отложений в присводовой части Восточно-Одоптинского поднятия (см. рис. 3, 6), что в значительной степени ограничивает информативность сейсморазведки и возможности анализа.

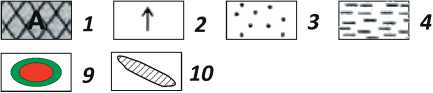

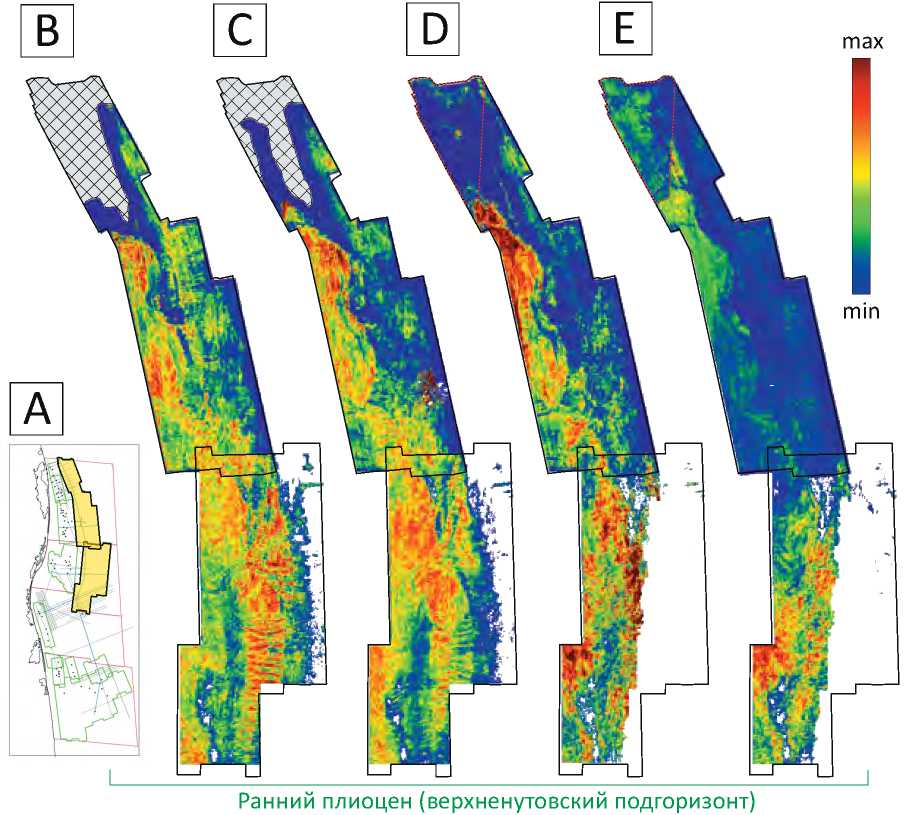

Тенденции формирования нижнеплиоценовых отложений хорошо видны на серии прогнозных карт эффективных толщин (рис. 8), рассчитанных по результатам импедансно-фациальной ( Ji - Fi ) инверсии [7]. На раннем этапе формирования этой толщи происходит интенсивное воздымание Вос-точно-Одоптинского поднятия и появление приуроченного к нему источника сноса. Из-за этого большая часть обломочного материала выносилась на значительное расстояние от эрозионного выступа, в район участков Одопту-море, Пильтун-Астох, Аркутун-Даги и Аяшский (ОГ 2–2 – ОГ 4). Относительно «спокойное» развитие этой структуры на последующих этапах обеспечило благоприятные условия для накопления значительной части обломочного материала в непосредственной близости от источника сноса — вдоль западного крыла Восточно-Одоптинской структуры (ОГ 2 – ОГ 2–4; ОГ 2–4 – ОГ 2–3; ОГ 2–3 – ОГ 2–2). Транспортировка осадков происходила по системе каналов. Некоторые их них сохранились и хорошо видны в сейсмическом волновом поле (см. рис. 6).

Эрозионные выступы Одоптинско-Шмидтов-ской приподнятой зоны также обеспечили вынос значительного объема осадков вглубь бассейна, что привело к формированию системы глубоководных конусов выноса вдоль ее восточного крыла. Существование и продуктивность таких тел подтверждают месторождения Пела-Лейч, Удачное, Васюканское, расположенные вблизи южного периклинального окончания Шмидтовского поднятия. Нельзя исключать формирование аналогичных резервуаров и в районе северного окончания Одоп-тинско-Шмидтовской приподнятой зоны, однако данное предположение требует дальнейшей проверки.

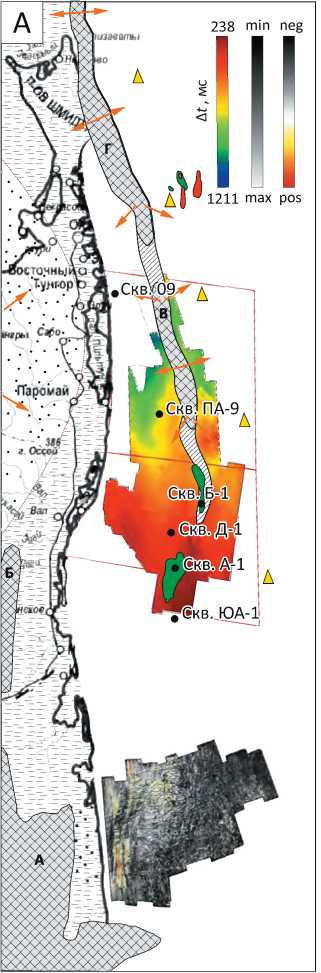

По результатам проведенных изысканий была построена схема обстановок осадконакопления в раннем плиоцене (поздненутовское время). При ее составлении также была использована карта временных толщин, охватывающая почти все участки МОГТ-3D Аяшского и Восточно-Одоптинского блоков, и результаты динамического анализа на Киринском блоке (рис. 9). На карте толщин видно интенсивное сокращение мощности нижнеплиоце-

Рис. 8. Прогнозные карты эффективных толщин в интервале раннего плиоцена, полученные по результатам импедансно-фациальной ( Ji – Fi ) инверсии сейсмических данных

Fig. 8. Predicted net thickness maps in Early Pliocene interval obtained on the result of Joint Impedance & Facies Inversion ( Ji – Fi ) of seismic data

A — схема расположения изученного участка, B — ОГ 2 – ОГ 2–4, C — ОГ 2–4 – ОГ 2–3, D — ОГ 2–3 – ОГ 2–2, E — ОГ 2–2 – ОГ 4.

-

1 — циклит отсутствует; 2 — участок недостоверного распределения динамических атрибутов

A — location map of explored area, B — Reflector 2 – Reflector 2–4, C — Reflector 2–4 – Reflector 2–3, D — Reflector 2–3 – Reflector 2–2, E — Reflector 2–2 – Reflector 4.

-

1 — no cyclothem; 2 — area of uncertain distribution of amplitude attributes

нового комплекса с севера на юг. К западу от эрозионного выступа максимальные толщины (синий и зеленый цветокоды) соответствуют основной области накопления обломочного материала. Карта амплитуд демонстрирует отсутствие ярких аномалий, что свидетельствует об однородности глинистого разреза в пределах Киринского блока.

На палеофациальной схеме отображена достаточно обширная площадь накопления обломочных осадков, обоснованная результатами сейсмогео-логического анализа. Однако нужно учитывать, что не вся эта область является благоприятной для накопления залежей УВ. Важным фактором, контролирующим перспективность нижеплиоценовых отложений, является наличие достаточной для формирования устойчивых покрышек доли глинистых разностей в разрезе. Компактное отложение основного объема обломочного материала к западу от Восточно-Одоптинского эрозионного выступа этому не способствовало. В этом районе можно предположить максимальную песчанистость разреза вблизи сводовой части структуры. На сейсмическом разрезе VI, который протягивается вдоль западного крыла этой структуры (см. рис. 6), максимальные толщины отложений нижнего плиоцена (ОГ 4 – ОГ 2) ассоциируются с зоной основного накопления песчаных осадков.

По мере удаления от источника сноса мощность этого комплекса интенсивно сокращается. Это позволяет предположить связь между уменьшением толщины данного комплекса и уменьшением доли обломочного материала в нем. Однозначно подтвердить этот тезис результатами бурения не удалось из-за слабой изученности этого интервала разреза. Несмотря на наличие значительного фонда скважин, вскрывших плиоценовые отложения на изучаемой площади, почти во всех из них он исследован слабо и фрагментарно или не изучен совсем. Исключение составляют скважины Аяш-ская-1, Баутинская-1 и Южно-Аяшская-1, расположенные вблизи южного периклинального окончания Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны. На этом участке и по сейсмическим, и по скважинным данным отмечается интенсивное сокращение

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 9. Обстановки осадконакопления в раннем плиоцене (поздненутовское время)

Fig. 9. Depositional settings in Early Pliocene (Late Nutovsky time)

1 — область сноса обломочного материала (А — Восточно-Сахалинский, Б — Ногликский, В — Восточно-Одоптинский, Г — Шмидтовский); месторождения УВ с залежами в верхенутовском подгоризонте ( 2 – 4 ): 2 — нефтяные, 3 — газоконденсатные, 4 — нефтегазоконденсатные; 5 — палеоподнятия поздненутовского времени; 6 — область накопления обломочных материалов, снесенных с Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 3, 7

1 — source area of clastic material transportation (А — East Sakhalinsky, Б — Nogliksky, В — East Odoptinsky, Г — Schmidtovsky); HC fields with HC accumulations in the Upper Nutovsky subhorizon ( 2 – 4 ): 2 — oil, 3 — gas condensate, 4 — oil and gas condensate; 5 — paleohighs of Late Nutovsky time; 6 — area of accumulation of clastic material carried away from the Odoptinsky-Schmidtovsky upstanding zone.

For other Legend items see Fig. 1, 3, 7

разреза нижнеплиоценовых отложений с севера на юг и одновременное уменьшение его песчанистости, что наглядно иллюстрирует межскважинная корреляционная схема (см. рис. 6). Песчанистость изменяется от 20–30 % на месторождении Тритон

(Баутинская структура) до почти полного отсутствия коллекторов на Южно-Аяшском участке.

Благоприятное соотношение песчаных и глинистых разностей в разрезе раннего плиоцена обеспечило устойчивое развитие резервуаров за

GEOPHYSICAL SURVEYS

счет внутриформационных покрышек на Аяшском блоке, что привело к накоплению залежей УВ на месторождениях Нептун и Тритон. Потенциально благоприятными для формования резервуаров можно считать участки месторождений Аркутун-Да-ги, Пильтун-Астох и Одопту-море, где соотношение песчаных и глинистых разностей в интервале нижнего плиоцена может быть близким к оптимальному.

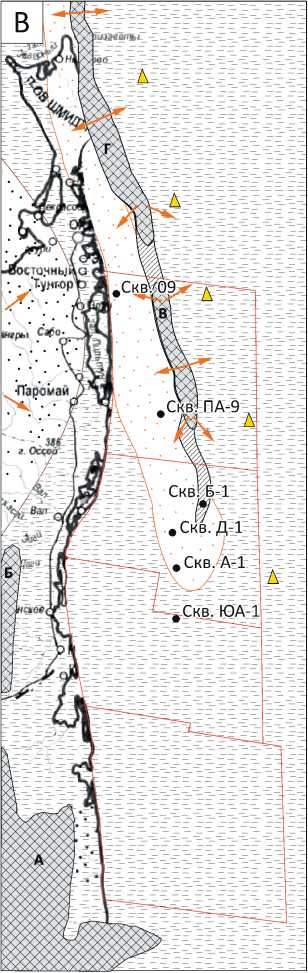

Поздний плиоцен (помырский горизонт)

Позднеплиоценовые отложения на сегодняшний день считаются перспективными в составе верхненутовско-помырского возможно нефтегазоносного комплекса. Ранее предполагалась, что продуктивность этого горизонта может быть связана с крупными фановыми телами, развитыми в районе Восточно-Одоптинской и Шмидтовской зон. Однако анализ современных данных не позволяет согласиться с таким прогнозом.

Осадконакопление в позднеплиоценовое время происходило на фоне падения уровня моря (см. рис. 2). Это привело к очередному этапу проградации дельты палео-Амура и резкому возрастанию интенсивности локальных источников сноса (эрозионных выступов). В районе Восточно-Одоптин-ской структуры период ее наиболее интенсивного роста отмечен формированием шлейфа обломочных пород, хорошо видного по сейсмическим данным (см. рис. 3, 4, 6).

По всей видимости, крупные приподнятые зоны (Восточно-Сахалинская, Восточно-Одоптин-ская) не только выступали локальными источниками сноса обломочного материала, но и повлияли на формирование палеодельты, частично ограничив ее раскрытие в восточном направлении. Такой вывод сделан на основании следующих наблюдений.

Согласно региональным исследованиям, с момента своего формирования (конец среднего миоцена) дельта палео-Амура была ориентирована в восточно-юго-восточном направлении. В конце плиоценового времени ее направление резко меняется на северо-восточное. Согласно региональной палеофациальной схеме Л.С. Маргулиса [1], в этот период ареал развития палеодельты захватывает всю северную часть о-ва Сахалин, включая п-ов Шмидта. Это должно было обеспечить привнос большого объема песчаных осадков на участок прилегающего шельфа. Однако, по данным бурения, к югу от скв. Баутинская-1 разрез верхнего плиоцена глинизируется (см. рис. 6). Эта закономерность гармонирует с положением «шлейфа» обломочных пород, что свидетельствует о влиянии Восточно-Одоптинского эрозионного выступа на осадконакопление в пределах этого участка шельфа.

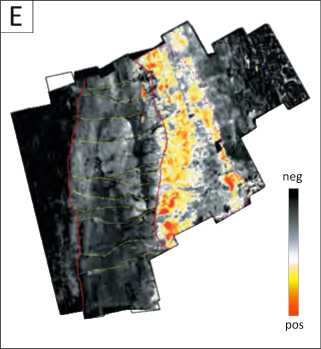

В южной части изучаемого района удалось впервые выделить и локализовать глубоководные конусы выноса, с которыми могут быть связаны перспективы верхнеплиоценовых отложений. На совмещенных картах когерентности и сейсмических амплитуд вдоль вспомогательных ОГ 1-2 и 1-1

(рис. 10) уверенно выделяется серия лопастей конусов выноса. Они характеризуются яркими положительными значениями амплитуд, к западу от которых видна система питающих их каналов. По всей видимости, эта система фанов сформирована в результате сноса обломочного материала с обширного Восточно-Сахалинского эрозионного выступа, протягивающегося вдоль восточной оконечности о-ва Сахалин от Луньского залива до п-ова Терпения.

Такой генезис позволяет уверенно прогнозировать развитие фанов, сформированных в позднеплиоценовое время, не только в юго-восточной части Северо-Сахалинского бассейна (Киринский блок), но и в западной части Пограничного бассейна вплоть до п-ова Терпения. Основным типом ловушек в этом горизонте предполагается литологический. К такому выводу подводит геометрия предполагаемой поверхности позднего плиоцена (помырский горизонт; ОГ 1-1), представляющей собой пологую моноклиналь.

Выводы

Анализ новых сейсмических данных и применение современных подходов к их анализу позволили выявить, уточнить и устранить существенные неточности в определении положения опорных сейсмических горизонтов на территории северо-восточной части сахалинского шельфа, а также построить схему взаимной корреляции продуктивных пластов верхнего миоцена. Полученная сей-смогеологическая модель послужила основной для изучения особенностей строения верхнемиоценовых и плиоценовых отложений.

Определяющую роль в седиментогенезе мио-цен-плиоценовых отложений изучаемого сектора сахалинского шельфа оказали: дельта палео-Амура, древние прогибы и эрозионные выступы. Активность основных источников обломочных осадков контролировалось эвстатическими колебаниями уровня моря и интенсивным ростом присдвиго-вых поднятий, связанных с плиоцен-четвертичным этапом тектонической активности.

Проведенные исследования позволили отметить две различные модели накопления осадков, преобладавших в этот период на северо-восточном шельфе о-ва Сахалин. Одна из них — компенсационная, превалирующая на протяжении олигоцен-мио-ценового времени (ОГ Fa – ОГ XI_U). Максимальные мощности этого интервала приурочены к древним прогибам, в районе поднятий этот комплекс представлен слабо и полностью отсутствует в присво-довых частях наиболее крупных структур. Позднемиоценовый нижненутовский подгоризонт в пределах изучаемого района формировался под влиянием некомпенсированного Северо-Сахалинского прогиба, наиболее погруженные участки которого представляли Пильтунский и Чайвинско-Ве-нинский седиментационные депоцентры. По мере проградации дельты палео-Амура на этих участках

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 10. Результаты сейсмогеологического анализа, выполненного в интервале помырского горизонта

Fig. 10. Results of geoseismic analysis carried out in the interval of the Pomyrsky Horizon

A — обстановки осадконакопления в позднем плиоцене (помырское время) (по Маргулису Л.С., 2004), B — карта изохрон предполагаемой поверхности помырского горизонта (ОГ 1–1), C — совмещенная карта средних значений амплитуд по кубу PSTM и когерентности вдоль предполагаемой поверхности помырского горизонта (ОГ 1–1), D — сейсмический разрез по линии IV–IV, E — совмещенная карта средних значений амплитуд по кубу PSTM и когерентности внутри помырского горизонта (ОГ 1–2).

Усл. обозначения см. на рис. 3

A — depositional settings in Late Pliocene (Pomyrsky time) (according to Margulis L.S., 2004), B — time structure map of the supposed surface of the Pomyrsky Horizon (Reflector 1–1), C — combined map of average amplitudes from PSTM cube and coherence along the supposed surface of the Pomyrsky Horizon (Reflector 1–1), D — seismic section along IV–IV Line, E — combined map of average amplitudes from PSTM cube and coherence inside the Pomyrsky Horizon (Reflector 1–2).

For Legend see Fig. 3

переуглубленного шельфа сформировались наиболее крупные системы глубоководных конусов выноса. К концу позднемиоценового времени палеорельеф был полностью компенсирован, а регрессия достигла пика. В это время происходит активизация Восточно-Сахалинского источника сноса, обеспечившего привнос обломочного материала в западную часть Киринского блока (район Лунского и Южно-Лунского месторождений). В современном рельефе этому эрозионному выступу отвечает система Восточно-Сахалинских гор, что позволяет предполагать развитие резервуаров позднемиоценового возраста на всем протяжении этой горной системы — от Лунского залива до п-ова Терпения. Роль Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны в позднемиоценовое время была невелика. Она располагалась в более глубоководной части бассейна, из-за чего не могла служить устойчивым источником сноса обломочного материала.

В конце миоценового времени происходит изменение характера накопления осадков. Толщины больше не наследуют палеорельефу, а постепенно сокращаются с севера на юг и с запада на восток. Такая характеристика отражает завершение компенсации палеорельефа и постепенное отступление дельты палео-Амура под влиянием трансгрессии моря. Область развития песчаников в этом интервале невелика и в основном ограничена участками, расположенными вблизи залива Пильтун. Максимальные толщины интервала ОГ XI_U – ОГ 4 отражают проксимальную часть дельты, участки

GEOPHYSICAL SURVEYS

сокращенных толщин маркируют ее среднюю и дистальную части. То есть прогнозируется связь между уменьшением толщины данного комплекса и уменьшением доли обломочного материала в нем.

Раннеплиоценовый верхненутовский подгоризонт формировался на фоне продолжающейся трансгрессии моря, обеспечившей преобладание глинистых разностей в этом интервале разреза. На этом фоне приостанавливается активность Восточно-Сахалинского источника сноса. Начало плиоцен-четвертичного этапа тектонической активности приводит к активизации Восточно-Сахалинского сдвига и интенсивному воздыманию приуроченной к нему Одоптинско-Шмидтовской приподнятой зоны. Ее наиболее приподнятые участки (Шмидтовская и Восточно-Одоптинская структуры) начинают играть роль локальных источников сноса, обеспечивая накопление значительного объема обломочного материала на периферии этой приподнятой зоны. Вдоль ее крутого восточного крыла песчаные осадки выносились вглубь бассейна, формируя системы глубоководных конусов выноса в районе западного борта Дерюгинского и Восточно-Сахалинского прогибов.

Позднеплиоценовый помырский горизонт формировался в условиях регрессии моря, которая вновь обусловила проградацию дельты палеоАмура и обеспечила эрозию крупных поднятий. В северной части изучаемой площади это должно было привести к развитию обширной зоны преимущественно песчаных отложений, но имеющиеся данные противоречивы и не позволяют составить модель их строения. На юге, в районе Киринского блока, по сейсмическим данным выявлена система фанов, приуроченных к Восточно-Сахалинскому источнику сноса. Аналогичные резервуары могут иметь широкое распространение на шельфе о-ва Сахалин, от Лунского залива на севере до южной оконечности п-ова Терпения.

Список литературы Новые сейсмические данные о строении и перспективах нефтегазоносности верхнемиоценовых и плиоценовых отложений северо-восточного шельфа о-ва Сахалин

- Харахинов В.В. Нефтегазовая геология Сахалинского региона. - М.: Научный мир, 2010. - 276 с.

- Харахинов В.В. Геодинамические условия формирования осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) систем Охотоморского региона // Геология нефти и газа. - 2020. - № 1. - С. 81-99.

- Жуковская Е.А., Сначев М.В., Космынин В.А., Гайнаншин Р.Н. Модель седиментации нижненутовских отложений месторождения Нептун (северо-восточная часть шельфа о-ва Сахалин) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2020. - Т. 15. - № 4. Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/2020/44_2020.html (дата обращения 10.11.2021).

- Ромашов М.В., Сергиенко Т.Н., Коблов Э.Г., Харахинов А.В. Геологическая модель перспективных площадей Северное Колендо и Южно-Омбинская (Северный Сахалин) // Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть". - 2012. - № 3. - С. 25-26.

- Ткачева Н.А. Секвенс-стратиграфия Кайганско-Васюканского участка северо-восточного шельфа о. Сахалин // Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть". - 2012. - № 3. - С. 27-33.

- Харахинов В.В. Эндодренажные системы и нетфегазоносность Охотоморского региона // Геология нефти и газа. - 2021. - № 2. - С. 61-79.

- Kemper M., Gunning J. Joint Impedance and Facies inversion-Seismic inversion redefined // First Break. - 2014. - Т. 32. - № 9. - 89-95.