Новый подход к изучению древесных углей из археологических памятников на примере металлургических печей Юго-Восточного Алтая

Автор: Мыглан В.С., Агатова А.Р., Непоп Р.К., Тайник А.В., Филатова М.О., Баринов В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В последние годы применение метода дендрохронологии в археологии претерпевает существенную трансформацию, позволяющую привлекать древесный материал, ранее считавшийся малоперспективным. Одним из ярких примеров являются древесные угли из археологических памятников. В рамках представленной работы было исследовано 448 образцов углей, собранных в местах раскопок металлургических (железоплавильных) печей в Курайской и Чуйской котловинах Русского (Горного) Алтая. Анализ существующих решений по пробоподготовке такого материала показал их низкую скорость и результативность. В данной статье предлагается авторский подход, позволяющий с минимальными трудозатратами выполнить быструю и качественную пробоподготовку большого числа древесных углей практически любого размера и формы. Его несомненными преимуществами являются существенное снижение затрат на приобретение оборудования, повышение качества измерения годичных колец, возможность полноценной удаленной работы по измерению образцов, снятие проблемы верификации, расширение диапазона измеряемых параметров годичного кольца. Потенциально проведение дальнейших исследований позволит решить принципиальную проблему, связанную с построением длительной древесно-кольцевой хронологии в аридной зоне Южной Сибири. Такая хронология будет уникальным инструментом для определения календарного возраста древесины из многочисленных курганов, расположенных в межгорных котловинах Алтае-Саянского региона, погодичных реконструкций режима увлажнения, выявления частоты экстремальных засух и других природных явлений на этой территории.

Дендрохронология, археология, антракология, угли, металлургические печи, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146872

IDR: 145146872 | УДК: 902.694 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.074-084

Текст научной статьи Новый подход к изучению древесных углей из археологических памятников на примере металлургических печей Юго-Восточного Алтая

Стремительное развитие науки и техники в XX в. породило широкий спектр новых методов, применяемых исследователями для изучения объектов материальной культуры. Опыт привлечения естественно-научных методов оказался настолько успешным, что они прочно внедрились в повседневную практику археологических исследований. Одним из таких методов стал дендрохронологический, который повсеместно применяется при обнаружении древесины удовлетворительной сохранности [Мыглан и др., 2020; Жарни-ков и др., 2020; Büntgen, 2019]. В результате сначала за рубежом, а затем и в России сформировалось отдельное направление дендрохронологических исследований – дендроархеология [Hollstein, 1984, S. 21; Карпухин 2016, с. 52]. В последние годы данное направление претерпевает существенную трансформацию, связанную с тем, что в практику активно внедряются неинвазивные методы исследования древесины [Domínguez-Delmás, 2020]. Параллельно с этим происходит цифровизация исходных данных, т.е. переход от непосредственного измерения ширины годичных колец на образцах древесины к одновременному измерению нескольких параметров на цифровых изображениях, полученных с помощью различного рода сканеров, фотоаппаратов, микроскопов и другого подобного оборудования. Например, применение нового подхода позволило определить возраст досок старорусских икон XV–XVII вв. [Matskovsky, Dolgikh, Voronin, 2016]. С помощью анализа плотности годичных колец методом «blue intensity» были датированы деревянные постройки г. Енисейска [Мыглан и др., 2018].

Использование новых подходов позволило вовлечь в научный оборот материалы, ранее не представляв- шие большой научной ценности вследствие технической невозможности извлечения из них всей полноты информации. Одним из ярких примеров таких материалов являются древесные угли, изучение которых было выделено в специальное направление – антра-кологию [Scheel-Ybert et al., 2003]. Древесные угли широко распространены и часто встречаются в ходе археологических раскопок. Тем не менее до сих пор они считались пригодными только для определения видового состава и радиоуглеродного датирования [Филатова, Филатов, 2021], но бесперспективными в дендрохронологическом плане. Как следствие, потенциал древесных углей – важного источника информации о прошлом – пока остается нераскрытым.

В статье демонстрируется эффективность новой методики пробоподготовки древесных углей из археологических памятников, которая снимает ранее существовавшие ограничения на применение дендрохронологического подхода. Результаты исследования наглядно показывают, что в настоящее время древесный уголь является одним из самых недооцененных и при этом весьма перспективных источников информации о прошлом.

Материалы и методы

Анализируемая в настоящей работе коллекция древесных углей собрана на археологических памятниках в Чуйской и Курайской котловинах Русского (Горного) Алтая (рис. 1). Система этих впадин, разделенных Чаган-Узунским массивом, протягивается в субширотном направлении на 120 км. Территория характеризуется резко континентальным холодным климатом, отличающимся высокими годовыми и су-

Рис. 1. Расположение участков отбора углей ( а ) и образцов древесины для построения древесно-кольцевых хронологий Kur и Jelo ( б ).

1 – Куэхтонар; 2 – Юстыд; 3 – Kur для лесостепной зоны; 4 – Jelo для верхней границы леса.

точными амплитудами температур, коротким безморозным периодом, малоснежными зимами и общим дефицитом осадков. По данным метеостанции Кош-Агач, расположенной в Чуйской котловине, среднегодовая температура зде сь ниже 0 ºС и за период 1981–2010 гг. составила –4,2 ºС. Годовая сумма осадков в Чуйской котловине 80–150 мм, в Курайской – 150–200 мм; около двух третей осадков выпадает в летний период.

Чуйская котловина, крупнейшая на Алтае, достигает 70 км в длину и 40 км в ширину, сужаясь до 12 км в восточной части. Ее слабовогнутое днище понижается от 2 100 до 1 730 м над ур. м. в северо-западном направлении. Центральная часть впадины расположена на абсолютных высотах 1 750–1 850 м и представлена в основном полупустынями с солеи засухоустойчивой растительностью. В поймах рек произрастают тополя и ивы, изредка встречаются одиночные деревья лиственницы сибирской. На несколько более широкое ее распространение еще в недавнем прошлом указывают остатки лиственничных пней в пойме недалеко от с. Кош-Агач. Небольшие лиственничники изредка встречаются в Чуйской котловине на склонах северной и северо-западной экспозиции.

Курайская котловина до стигает 25 км в длину и 20 км в ширину и также имеет общий уклон в северо-западном направлении. В юго-восточной части ее днище плоское, оно характеризуется отметками 1 500–1 600 м над ур. м., но поднимается к обрам- ляющим котловину хребтам. Здесь развиты опустыненные степи. В северо-западной части котловины на поверхность выходит скальный фундамент, выраженный холмистой равниной с преобладанием сухих степей. Лиственница сибирская произрастает здесь в виде лент и куртин, расположенных в понижениях рельефа. На южном склоне котловины пояс елово-кедрово-лиственничного леса с верхней границей на высоте ок. 2 350 м над ур. м. протягивается непрерывно и продолжается далее на восток в долину Чуи, на северном – лес разрежен из-за большей инсоляции и засушливости, имеет островное распространение и представлен в основном лиственничником.

Засушливый климат и незначительная численно сть населения способствуют хорошей сохранности на данной территории огромного количества археологических памятников от позднего палеолита до Средневековья [Деревянко, Маркин, 1987; Кубарев, 1991; и др.]. К ним относятся и железоплавильные печи, многочисленность которых позволила выделить Чуйско-Курайский металлургический район Русского Алтая [Зиняков, 1988, с. 31].

Коллекции образцов в виде шлаков с высоким содержанием древесных углей и отдельных углей были собраны А.Р. Агатовой и Р.К. Непопом в местах археологических раскопок металлургических печей в Курайской и Чуйской котловинах и в долине р. Чуя между ними (рис. 2). Первоначально отбор образцов проводился для установления возраста памятников радиоуглеродным методом, определения верхнего хронологического рубежа формирования террас, на которых они располагались, а также расчета скорости отступания склонов [Agatova, Nepop, Korsakov, 2017; Агатова, Непоп, Слюсаренко, 2017; Агатова и др., 2018]. Однако хорошая сохранность углей и значительное количество хорошо различимых колец даже в небольших обломках привели к идее задействовать для их датирования дендрохронологический метод. В восточной части Чуйской котловины в долине р. Юстыт образцы собирались в течение ряда лет на месте раскопок, проведенных Н.М. Зиня-ковым в 1978 г. [1988, с. 38–42]. Куски шлака размером до 40–50 см с многочисленными включениями углей залегали либо непосредственно в западинах, образовавшихся на месте раскопанных печей вдоль бровки нижней левобережной террасы, либо у подножия ее склона. По этой причине атрибуция углей, собранных на участке Юстыд с печами № 2 (образцы маркированы u2), 3 (u3) и 5 (u5) достаточна условна. Несмотря на то что шлаки с фрагментами древесных углей пролежали на дневной поверхности более 35–40 лет, сохранность последних была удовлетворительной для проведения дендрохронологического исследования. В устье р. Куектанар (в долине р. Чуя между Чуйской и Курайской котловинами) образ-

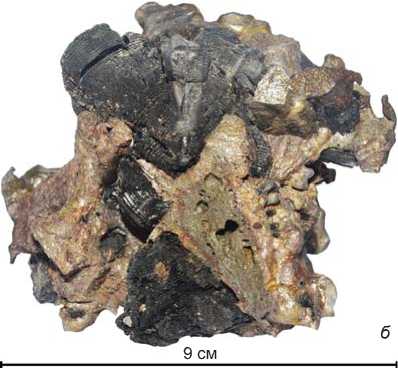

Рис. 2. Bнешний вид железоплавильной печи памятника Куэхтонар-1 ( а ) и шлак с фрагментами древесного угля с памятника Куэхтонар-2 ( б ).

9 cм

б

цы первоначально (в 2014 г.) отбирались из кусков шлака, рассредоточенных на террасе после раскопок Н.М. Зиняковым памятника Куэхтонар-2 в 1976 г. [Там же, с. 48], затем (в 2020 и 2021 гг.) из отвала, сохранившегося после раскопок Е.В. Водясова в 2019 г. [Vodyasov et al., 2020]. Образцы 2020 г. маркированы литерой «k», 2021 г. – «kk». Общий объем коллекции составил 12 кусков шлака (размером от 10 до 40 см) и отдельных древесных углей.

Для оценки дендрохронологического потенциала коллекции в лабораторных условиях были отобраны небольшие угли диаметром до 20 мм. Выполненные поперечные разломы показали, что они содержат 50 и более годичных колец. По скольку в коллекции имеется значительное число более крупных углей, она обладает большим потенциалом для построения длительной древесно-кольцевой хронологии (ДКХ). Однако нерешенным оставался принципиальный момент, связанный с выбором эффективного способа пробоподготовки для получения качественных изображений.

Анализ существующих подходов показал их низкую результативность применительно к задаче быстрой обработки коллекции углей (в России отсутствуют исследования, связанные с построением ДКХ по углям). Кратко остановимся на них. Классический способ подразумевает разламывание угля в поперечном направлении. Несомненно, на разломе четко видны годичные кольца и отсутствуют следы внешних загрязнений. Однако в нашем случае сложно разломить крупные угли (диаметром более 50 мм), а мелкие (до 8 мм) часто разрушаются в результате механического воздействия. Главными недостатками этого подхода являются отсутствие возможности стабильно получать ровную плоскость по линии разлома и потеря образца в случае неудачи. Способ ручной подрезки лезвием поверхности углей под микроскопом и с контрастированием (порошком мела, пастой и другими мелкодисперсными составами), несмотря на хороший конечный результат, плохо применим для массовой обработки, т.к. требует существенных трудозатрат и высокой квалификации персонала. Вариант с пропиткой углей сложными составами и последующей подрезкой (шлифовкой) дает возможность получать превосходное по качеству изображение. Но высокая себестоимость оборудования и расходных материалов для подготовки образцов также не позволяет использовать его для массовой обработки.

В результате для решения стоящей задачи сотрудниками Сибирской дендрохронологической лаборатории был разработан метод, позволяющий с минимальными трудозатратами выполнить быструю и качественную пробоподготовку большого числа древесных углей любых размеров и формы. Важно подчеркнуть, что он опирается на использование стандартного (обычного) шлифовального и микроскопического оборудования, имеющегося в распоряжении практически каждой естественно-научной лаборатории, которая занимается изучением древесины. То есть данный метод имеет высокую степень доступности (воспроизводимости) без дополнительных финансовых затрат на приобретение специализированного оборудования.

Образцы поступили в лабораторию в виде не только отдельных углей, но и кусков шлака с включениями фрагментов несгоревшего древесного угля (рис. 2, б), которые нужно было извлечь с наименьшими потерями. Для этого крупные обломки шлака с большим содержанием углей разделяли с помощью кирки, в некоторых случаях применялась углошлифовальная машина с алмазным диском. Всего было подготовлено 448 образцов. Они обрабатывались на тарельчато- ленточном шлифовальном станке (лента P600, 1000, круг Р1000). В процессе шлифовки образцов скапливается угольная пыль, которая заполняет трахеиды и препятствует визуализации клеточной структуры. Для ее удаления использовали промышленный пылесос. Очень важно предварительно высушить угли (до уровня не более 7%-ной влажности), поскольку при избыточной влажности пыль забивает трахеиды, слипается, при высыхании затвердевает и ее невозможно удалить.

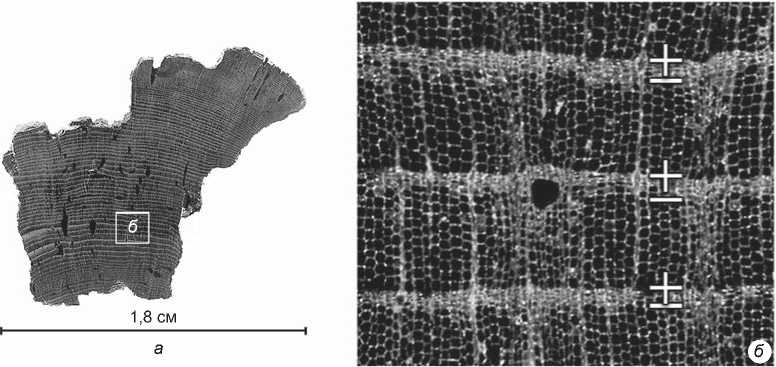

Подготовленные древесные угли (рис. 3) фотографировались в отраженном свете при 30-кратном увеличении с помощью микроскопа Zeiss AXIO Zoom.V16, оснащенного моторизированным предметным столиком. Полученные фотографии годичных колец образцов сшивались в программном пакете ZEN (Carl Zeiss), дополнялись сопроводительной информацией об увеличении, масштабе и т.п., после чего конвертировались в формат TIFF (Tagged Image File Format). В дальнейшем изображения обрабатывались в программе CooRecorder 9.3 (CR) [Larsson, 2013], где в ручном режиме измерялись линейные параметры: ширина годичного кольца, ранней и поздней древесины (рис. 3, б). Графическое представление полученных данных выполнялось в программе CDendro 9.3 [Ibid.]. Датирование всех измеренных серий было проведено посредством сочетания графической перекрестной датировки [Douglass, 1919] и кросс-корреляционного анализа в пакете специализированных программ для дендрохронологических исследований – DPL [Holmes, 1984] и TSAP V3.5 [Rinn, 1996]. В ходе этой процедуры выявлялись выпавшие кольца и ошибки измерений с последующим обращением к цифровым изображениям: проверялся факт наличия или отсутствия годичного кольца, вносились поправки в измерения. Возрастной тренд измеренных серий убирался путем стандартизации сплайном в ⅔ длины каждой серии [Cook, Krusic, 2008]. Выбор такого способа определялся наличием у отдельных образцов коротких периодов с резким увеличением прироста (что характерно для деревьев из лесостепной зоны). Оценка качества построенных хронологий выполнялась на основе применения традиционных показателей: коэффициентов корреляции (множественной и Пирсона), чувствительности, стандартного отклонения, EPS, RBAR и др. [Wigley, Briffa, Jones, 1984].

Результаты

Из 448 образцов пригодными для измерения линейных параметров годичных колец оказались 360. Определение видовой принадлежно сти осуществляло сь путем сопоставления диагностических структур с ключами атласа «Анатомия древесины растений России» [Benkova, Schweingruber, 2004]. Установлено, что представлен вид Larix sibirica Ledeb. (лиственница сибирская) сем. Pinaceae (сосновые). Образцы были измерены, после чего из индивидуальных серий приро ста на основе анализа таких параметров, как длина и стабильно сть при-ро ста (отсутствие кратковременных периодов резкого увеличения ширины годичных колец, предположительно неклиматического происхождения), были отобраны 10 эталонных. На первом этапе относительно каждой из них выполнялась перекрестная датировка о стальных образцов. Это позволило получить 10 групп перекрестно датировавшихся индивидуальных серий приро ста, по которым были

Рис. 3. Пример результата пробоподготовки образца k18.

а – общий вид и размеры образца, содержащего 107 годичных колец; б – подготовленная поверхность угля для измерения линейных параметров годичного кольца. Крестиками отмечены границы годичных колец, горизонтальными черточками – граница между ранней и поздней древесиной.

построены отдельные усредненные хронологии. Их сопоставление друг с другом показало, что только две (под номерами 1 и 4) перекрестно датировались и были объединены в одну общую хронологию 1_4 (рис. 4, а). На втором этапе проводилась процеду- ра стандартизации полученных групп образцов, т.к. за счет усреднения индивидуальных различий стандартизированные хронологии стали лучше отражать общий сигнал, связанный с изменением внешних условий произрастания деревьев. Относи-

Возраст

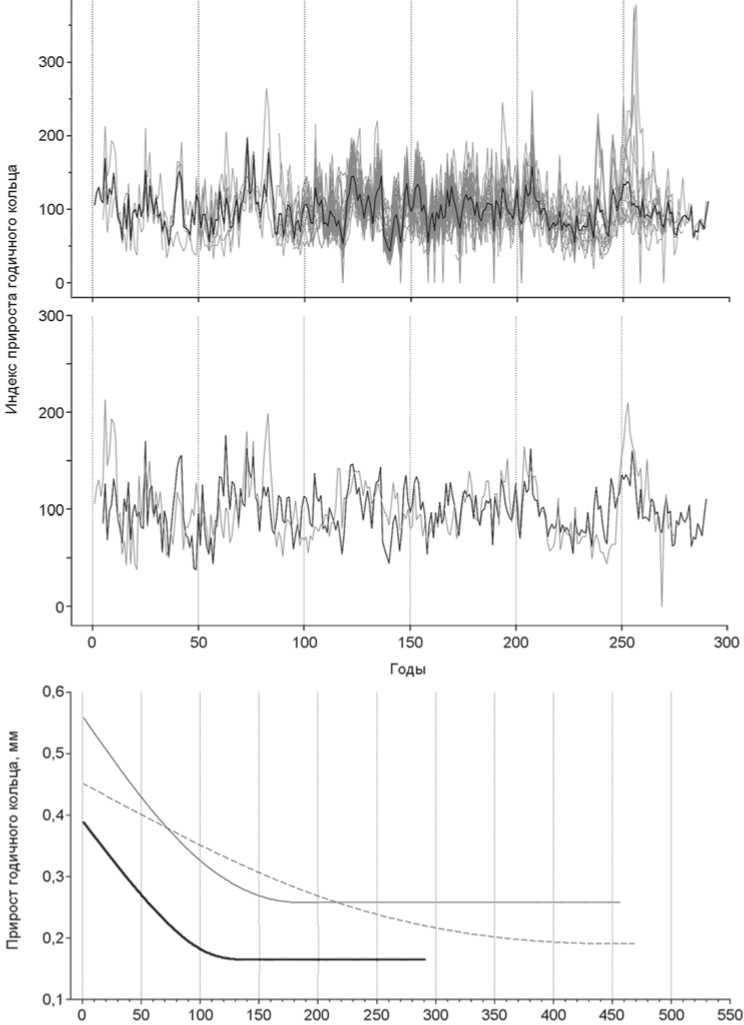

Рис. 4 . Хронология 1_4.

а – индивидуальные серии прироста (серая линия) и построенная по ним стандартизированная обобщенная хронология (черная линия); б – перекрестная датировка обобщенных серий прироста по углям с участков Куэхтонар (черная линия) и Юстыд (серая линия); в – сравнение возрастных кривых, полученных по древесным углям (черная линия), деревьям в Курайской котловине (Kur, серая линия), по произрастающим деревьям и палеодревесине на верхней границе леса Южно-Чуйского хребта (Jelo, пунктирная линия).

а

б

в

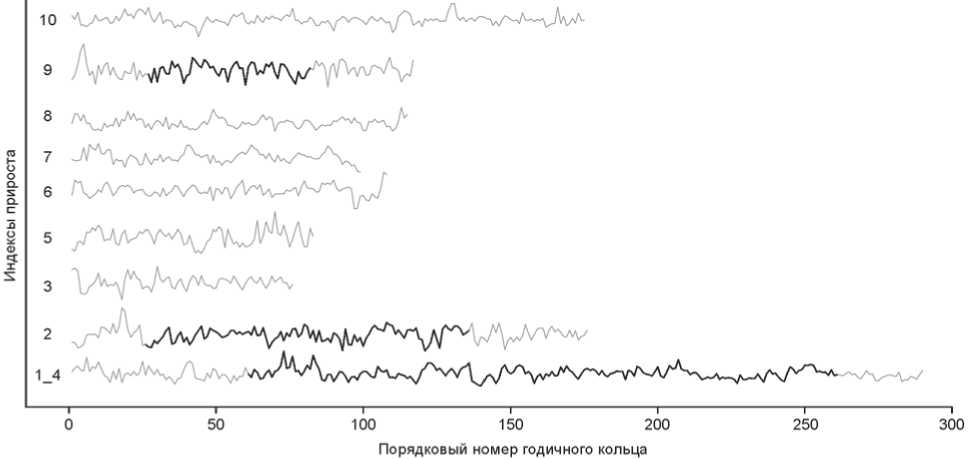

тельно стандартизированных хронологий была выполнена повторная перекрестная датировка ранее не датировавшихся индивидуальных серий прироста. Конечным итогом работы стали девять древесно-кольцевых хронологий, в которые вошли 160 об- разцов (см. таблицу), т.е. примерно 44 % от общего числа измеренных (рис. 5).

Анализ образцов, которые не удалось датировать, показал, что, как правило, это серии с небольшим количеством (менее 20–30) годичных колец или длитель-

Параметры древесно-кольцевых хронологий

|

ДКХ |

Участок |

Высота над ур. м., м |

Кол-во образцов, шт. |

Протяженность ДКХ, годы |

Средняя длина серии, годы |

Ширина годичного кольца, мм |

Межсериальный коэффициент корреляции |

Чувстви-тель-ность |

Стандартное отклонение |

||

|

Длина |

Интервал |

Mean |

Max |

||||||||

|

1_4 |

Куэхтонар, Юстыд |

106 |

290 |

0–289 |

67 |

0,31 |

1,43 |

0,64 |

0,19 |

0,24 |

|

|

2 |

То же |

13 |

176 |

0–175 |

81 |

0,32 |

2,13 |

0,74 |

0,28 |

0,31 |

|

|

3 |

Юстыд |

2 100 |

9 |

76 |

0–75 |

37 |

0,33 |

1,08 |

0,55 |

0,26 |

0,28 |

|

5 |

» |

2 100 |

2 |

83 |

0–82 |

58 |

0,27 |

0,57 |

0,78 |

0,32 |

0,35 |

|

6 |

» |

2 100 |

3 |

108 |

0–107 |

88 |

0,16 |

0,58 |

0,64 |

0,21 |

0,26 |

|

7 |

» |

2 100 |

3 |

99 |

0–98 |

82 |

0,17 |

0,46 |

0,41 |

0,18 |

0,26 |

|

8 |

Куэхтонар, Юстыд |

13 |

115 |

0–114 |

60 |

0,24 |

0,94 |

0,51 |

0,18 |

0,22 |

|

|

9 |

Юстыд |

2 100 |

7 |

117 |

0–116 |

88 |

0,17 |

1,02 |

0,72 |

0,34 |

0,32 |

|

10 |

» |

2 100 |

4 |

175 |

0–174 |

95 |

0,20 |

0,69 |

0,45 |

0,18 |

0,22 |

|

Итого |

– |

160 |

1 239 |

– |

68 |

– |

– |

0,60 |

– |

– |

|

|

Kur |

Курайская степь |

1 550 |

30 |

457 |

1 559–2 015 |

302 |

0,37 |

4,10 |

0,72 |

0,337 |

0,379 |

|

Jelo |

Северо-Чуйский хребет |

2 400 |

130 |

1 900 |

112–2 011 |

392 |

0,31 |

2,77 |

0,704 |

0,271 |

0,297 |

Примечание . ДКХ 1–10 построены по древесным углям из железоплавильных печей, Kur – по деревьям для лесостепных участков, Jelo – для верхней границы леса (Северо-Чуйский хребет).

Рис. 5 . Обобщенные стандартизированные хронологии (серые линии), построенные по углям с участков Куэхтонар и Юстыд. Черной линией выделен период с EPS ≥ 0,85.

ные с отклонениями в приросте. В дальнейшем с привлечением новых материалов теоретически появится возможность выполнить их перекрестную датировку.

Количество датирующихся образцов в хронологиях неравномерно: наиболее представительна объединенная ДКХ 1_4 (106 образцов), наименее – хронология 5 (два образца). Длина полученных стандартизированных ДКХ изменяется от 76 до 290 годичных колец, межсериальный коэффициент корреляции – от 0,41 до 0,78, но эти показатели напрямую не зависят от степени наполненности хронологий образцами. Такой параметр, как средняя длина серий в ДКХ, варьирует в пределах 37–95 годичных колец (см. таблицу ). У трех хронологий параметр EPS значим, т.е. прирост отражает сигнал генеральной совокупности: № 1_4 – на интервале в 200 лет, № 2 – 110 лет, № 9 – 55 лет (рис. 5). Поскольку девять полученных ДКХ перекрестно не датируются друг с другом, можно предположить, что при продолжении работы с древесными углями с участков Куэхтонар и Юстыд появится потенциал для построения как минимум 1200-летней древесно-кольцевой хронологии для степных и лесостепных участков исследованных котловин, где лимитирующим фактором для прироста древесной растительности является дефицит увлажнения.

Неожиданным результатом стал факт перекрестной датировки древесных углей не только из одной печи, но и из печей, расположенных на участках Ку-эхтонар и Юстыд (см. рис. 4, б ). Несмотря на то что участки удалены друг от друга на 82 км (по прямой), а разница их гипсометрических отметок достигает 350 м, в хронологиях 1_4, 2 и 8 датируются образцы с Куэхтонара и Юстыда (соответственно u2 и u3, u3, u2). Данный факт указывает на однородность климатических условий произрастания деревьев в Курай-ской и Чуйской котловинах (под действием общего лимитирующего фактора – недостатка увлажнения). Примечательна минимальная разница во времени образования периферийных колец, зафиксированная по древесным углям из печей на участках Куэхтонар и Юстыд. Так, в хронологии № 1_4 она составляет 14 лет (образцы u3_32 и kk48, более поздняя дата у углей из Куэхтонара), № 2 – 22 года (образцы k2_56 и u3_22, более поздняя дата у углей из Юстыда), № 8 – 1 год (образцы u2_27 и kk181, более поздняя дата у углей из Куэхтонара). Исходя из полученных результатов можно предположить, что железоплавильные печи использовались примерно в одно время.

Для остальных хронологий в распределении образцов с участков Куэхтонар и Юстыд наблюдается следующая картина: № 3 представлена образцами из печей 2, 3 и 5 Юстыда (u2, u3 и u5); № 5 – из печи 2 Юстыда (u2); № 6 – из печи 5 Юстыда (u5); № 7, 9 и 10 – образцами из печи Куэхтонара.

Обсуждение

Наш опыт работы в сфере дендроархеологии наглядно показывает, что увеличение доступности профессионального оборудования и происходящая цифровизация приводят к повышению качества измерений, расширению возможностей применения существующих методик пробоподготовки и появлению новых. Это позволяет использовать дендрохронологический метод для анализа материалов, ранее считавшихся непригодными для обработки. Например, появляется возможность задействовать древесные угли для построения тысячелетних древесно-кольцевых хронологий в лесостепной зоне. Несомненными преимуществами предложенного нами подхода являются существенное снижение затрат на приобретение оборудования, повышение точности измерения годичных колец, возможность полноценной удаленной работы по измерению образцов (достаточно установить специализированную программу CooRecorder на подходящий по параметрам компьютер), снятие проблемы верификации (качество измерений на изображении может быть легко проверено независимыми исследователями), расширение диапазона измеряемых параметров годичного кольца (одновременно можно определить ширину кольца, его ранней и поздней части, оптическую плотность и др.). Важно подчеркнуть, что полученное изображение фиксирует клеточную структуру образца в момент оптимального состояния (качество поверхности, полученной при пробоподготовке, со временем неизбежно снижается, т.е. в дальнейшем не придется тратить время на повторную подготовку).

Применение разработанного нами подхода к про-боподготовке древесных углей наглядно показало, что вопреки устоявшемуся мнению данный материал обладает значительным потенциалом для построения длительной древесно-кольцевой хронологии. Полученные результаты демонстрируют реальные перспективы построения непрерывной 1200-летней ДКХ. Ее предполагаемая длительность хорошо согласуется с данными радиоуглеродного датирования по углям из печей Куэхтонара [Vodyasov et al., 2020]. Полученные 14С-даты приходятся на широкий диапазон – с середины I тыс. до н.э. по I тыс. н.э. На наш взгляд, такой разброс связан с «эффектом старого дерева». Суть данного явления заключается в том, что при датировке древесины ключевое значение имеет наличие подкорового кольца, которое прямо указывает на время ее заготовки. В случае древесных углей крайне сложно определить количество утраченных периферийных колец. Как следствие, радиоуглеродные даты не отражают реальный возраст датируемых объектов, которые фактически моложе на величину, соответствующую отсутствующим годичным кольцам. Классический подход к решению этой проблемы заключается в том, что для радиоуглеродного датирования отбираются образцы углей, ширина годичных колец которых указывает на близость подкорового кольца. За год заготовки древесины в таком случае принимается группа наиболее поздних близких дат [Ibid.]. По нашему мнению, данный подход следует применять с большой осторожностью, поскольку радиоуглеродное датирование без построения древеснокольцевой хронологии по образцам с памятника существенно увеличивает вероятность ошибки.

Для подтверждения изложенного тезиса проанализируем возрастную кривую приро ста (она отражает снижение влияния эндогенных и усиление воздействия экзогенных факторов по мере увеличения возраста деревьев, что приводит к стабилизации годичного прироста) и продолжительность жизни деревьев в прошлом и настоящем в районе исследования. Так, прирост у произрастающих деревьев стабилизируется примерно в возрасте 150 лет (см. рис. 4, в ), при этом максимальный зафиксированный возраст дожития деревьев в Курайской степи составляет более 450 лет (см. таблицу ). Для оценки возрастной кривой у палеодеревьев были использованы образцы из коллекции древесных углей с сохранившимся центральным кольцом. Следует отметить, что динамика изменения прироста в прошлом (полученная по углям) хорошо соотносится с возрастной кривой деревьев, произрастающих в настоящее время (см. рис. 4, в ). Однако есть и отличия. Так, средний прирост деревьев в прошлом несколько меньше, а его стабилизация наступает в более раннем возрасте. Это указывает на более суровые условия произрастания палеодеревьев, использовавшихся в качестве топлива в железоплавильных печах.

Опыт дендрохронологических исследований показал, что чем суровее условия, тем дольше живут деревья [Büntgen et al., 2019]. Однако средний возраст, установленный по измеренным образцам углей, составляет 68 лет, в то время как у деревьев, произрастающих в настоящее время, он превышает 300 лет. В этом случае у древесных углей отсутствует значительное количество годичных колец. Как показал проведенный выше анализ, палеодеревья произрастали в более суровых (засушливых) условиях, а значит и их максимальный возраст должен быть больше, чем у современных деревьев. Так, например, максимальный возраст деревьев, произрастающих в Убсунурской котловине в сопредельной Республике Тыве в более суровых (засушливых) условиях, достигает 778 лет [Тайник и др., 2022]. Опираясь на это, можно предположить, что наличие у древесного угля признаков стабилизации прироста не является достоверным доказательством близкого расположения подкорового кольца. На наш взгляд, единственный способ уйти от широкого разброса радиоуглеродных дат – проведение предварительного дендрохронологического анализа образцов.

Важное значение имеет вопрос об источнике древесины, которая использовалась в железоплавильных печах на участках Юстыд и Куэхтонар. Рядом с последним в настоящее время произрастает лиственничный лес. Совершенно другая ситуация складывается с участком Юстыд. Сейчас деревья на нем не произрастают. Но есть основания предполагать, что лес мог быть здесь в прошлом. Так, название р. Юстыт переводится как «сто лиственниц» [Молчанова, 1979, с. 186]. В настоящее время одиночные лиственницы встречаются в пойме реки выше по течению, а небольшие лиственничные рощи произрастают в 4 км к югу от участка с железоплавильными печами на склоне северной экспозиции на высоте до 2 400 м над ур. м. При этом следует принять во внимание процесс усиления аридизации климата и, как следствие, изменение ареала древесной растительности в во сточной части Чуйской котловины за последние полтора-два тысячелетия [Agatova et al., 2016; Churakova et al., 2022], а также вырубку леса номадами для хозяйственных нужд [Agatova, Nepop, Korsakov, 2017; Агатова, Непоп, Слюсаренко, 2017]. Поскольку климат был менее аридным, чем сейчас, скорее всего, на южном склоне долины произрастал лес, который мог спускаться вниз по ручью почти до места расположения печей. В этом случае проблема с древесиной для углежжения на участке Юстыд также отсутствовала.

Чтобы установить источник древесины, использовавшейся для выплавки металла, необходимо было сравнить параметры хронологий, полученных по древесным углям (для сравнения выбрана наиболее представительная хронология 1_4, в которую вошли 99 образцов с участка Куэхтонар и 7 с участка Юстыд), и ДКХ, построенных для степной части Курайской котловины (Kur) и верхней границы леса (Jelo) [Мы-глан, Жарников, Малышева и др., 2012]. Сравнение показало, что все параметры хронологии 1_4 (средняя и максимальная ширина годичного кольца, межсериальный коэффициент корреляции, чувствительность, стандартное отклонение) существенно ниже, чем у лесостепной ДКХ Kur (см. таблицу). Это указывает на более суровые условия произрастания деревьев, использовавшихся в производстве металла. Несколько иная ситуация наблюдается при сравнении с ДКХ Jelo для верхней границы леса: такой параметр, как средняя ширина годичного кольца, имеет одинаковые значения, остальные у хронологии 1_4 более низкие (см. таблицу). Таким образом, ДКХ 1_4 по своим характеристикам ближе к хронологии по верхней границе леса (Jelo), чем к хронологии по современным деревьям степной зоны Курайской котловины. Казалось бы, это может свидетельствовать о заготовке древесины для железоплавильных печей высоко на склоне. Однако сравнение характеристик возрастных кривых прироста деревьев (динамика снижения прироста и время стабилизации прироста) показало, что возрастные кривые, полученные по древесным углям и деревьям, произрастающим в Курайской степи, схожи и кардинально отличаются от построенной для верхней границы леса (см. рис. 4, в). ДКХ по углям не коррелируют со сверхдлительными горными хронологиями Jelo и Mongun [Там же; Мыглан, Ойдупаа, Ваганов, 2012] из-за действия разных лимитирующих факторов на верхней границе произрастания древесной растительности и в лесостепной зоне Юго-Восточного Алтая, что хорошо согласуется с аналитическими данными, полученными для сопредельных территорий (Республики Тыва и Бурятия, Забайкальский край). В этом случае деревья, произрастающие на верхней границе леса, не могли быть источником древесины для железоплавильных печей.

Следует отметить, что построение тысячелетней древесно-кольцевой хронологии по древесным углям для аридной зоны Южной Сибири имеет принципиальное значение. В прикладном аспекте ее календарная привязка даст возможность точно установить время функционирования железоплавильных печей. В более широком плане проведение дальнейших исследований позволит привлечь археологическую древесину (древесные угли) в качестве важного источника экологической и палеоклиматической информации. Кроме того, получение древесно-кольцевой хронологии такой длительности заложит прочный фундамент для проведения работ по календарной датировке образцов древесины из многочисленных курганов, расположенных в степных районах Республики Алтай, и откроет широкие перспективы для выполнения реконструкций увлажнения исследуемой территории с высоким (годичным) разрешением.

Заключение

Таким образом, разработка нового подхода к исследованию древесных углей из металлургических печей Юго-Восточного Алтая и внедрение современных способов анализа дендрохронологических данных открывают новые перспективы в изучении климатических изменений и культурного наследия прошлого. Потенциально проведение дальнейших исследований позволит решить принципиальную проблему, связанную с построением длительной древесно-кольцевой хронологии в аридной зоне Южной Сибири (на сегодняшний день наибольшая длительность ДКХ в этой зоне до стигает 778 лет). Следовательно, создание ДКХ по древесным углям, охватывающей I тыс. н.э., и ее календарная привязка позволят впервые построить 2000-летнюю древесно-кольцевую хронологию для степного пояса Южной Сибири. Такая хронология представляет собой уникальный инструмент для решения большого количества прикладных задач, связанных как с календарной датировкой древесины из многочисленных курганов, расположенных в межгорных котловинах Алтае-Саянского региона, так и с проведением погодичных реконструкций режима увлажнения, выявлением частоты экстремальных засух и других природных явлений на этой территории.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-27-00454.

Список литературы Новый подход к изучению древесных углей из археологических памятников на примере металлургических печей Юго-Восточного Алтая

- Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю. Археологические памятники как маркер перестройки гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай) в неоплейстоцене – голоцене: обобщение результатов исследований и палеогеографические реконструкции // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 1. – С. 25–35.

- Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., Панов В.С. Новые данные комплексных исследований памятников железоплавильного производства в долинах рек Куектанар и Тюргун (Юго-Восточный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46,№ 2. – С. 90–99.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Палеолит Чуйской котловины. – Новосибирск: Наука, 1987. – 112 с.

- Жарников З.Ю., Мыглан В.С., Сидорова М.О., Аболина Л.А. Генезис деревянной архитектуры Енисейска в контексте последствий пожара 1869 г. // Былые годы. – 2020. – Т. 55, № 1. – С. 173–187.

- Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1988. – 276 с.

- Карпухин А.А. Дендрохронология в археологии: методические аспекты // Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников). – М.: ИА РАН, 2016. – С. 52–68.

- Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 1991. – 194 с.

- Молчанова О.Т. Топонимический словарь Горного Алтая. – Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, Горно-Алт. отд-ние, 1979. – 398 с.

- Мыглан В.С., Жарников З.Ю., Сидорова М.О., Баринов В.В., Тайник А.В. Применение метода blue intensity для датирования памятников деревянного зодчества Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 4. – С. 109–113.

- Мыглан В.С., Жарникова О.А., Малышева Н.В., Герасимова О.В., Ваганов Е.А., Сидорова О.В. Построение древесно-кольцевой хронологии и реконструкция летней температуры воздуха юга Алтая за последние 1500 лет // География и природные ресурсы. – 2012. – № 3. – C. 22–30.

- Мыглан В.С., Ойдупаа О.Ч., Ваганов Е.А. Построение 2367-летней древесно-кольцевой хронологии для Алтае-Саянского региона (горный массив Могун-Тайга) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 3. – С. 76–83.

- Мыглан В.С., Омурова Г.Т., Баринов В.В., Кардаш О.В. Методические аспекты определения типа, возраста и происхождения археологической древесины (на примере построек Надымского городка) // Археология, этнографияи антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 80–89.

- Тайник А.В., Мыглан В.С., Баринов В.В., Ойдупаа О.Ч., Наумова О.В. Сеть опорных древесно-кольцевых хронологий для проведения судебно-ботанических (дендрохронологических) экспертиз и датировки архитектурных построек в Республике Тыва: патент № 2022620160

- Российская Федерация: № 2021622526: заявл. 12.11.2021: опубл. 19.01.2022.

- Филатова М.О., Филатов Е.А. Первое антракологическое исследование древесных углей в Восточной Сибири: по материалам мастерской им. А.П. Окладникова // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 289–293.

- Agatova A.R., Nepop R.K., Bronnikova M.A., Slyusarenko I.Y., Orlova L. Human occupation of South Eastern Altai highlands (Russia) in the context of environmental changes // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2016. – Vol. 8, iss. 3. – P. 419–440.

- Agatova A.R., Nepop R.K., Korsakov A.V. Vanishing ironsmelting furnaces of the South Eastern Altai, Russia – Evidences for highly developed metallurgical production of ancient nomads // Quat. Int. – 2017. – Vol. 483. – P. 124–135.

- Benkova V.E., Schweingruber F.H. Anatomy of Russian woods = Бенькова В.Е., Швейнгрубер Ф.Х. Анатомия древесины растений России. – Bern: Haupt, 2004. – 456 p. (на англ. и рус. яз.).

- Büntgen U. Re-thinking the boundaries of dendrochronology // Dendrochronologia. – 2019. – Vol. 53. – Р. 1–4.

- Büntgen U., Krusic P.J., Piermattei A., Coomes D.A., Esper J., Myglan V.S., Kirdyanov A.V., Camarero J.J., Crivellaro A., Körner Ch. Limited capacity of tree growth to mitigate the global greenhouse effect under predicted warming // Nature Communications. – 2019. – Vol. 10. – Art. n. 2171.

- Churakova (Sidorova) O.V., Zharkov M.S., Fonti M.V., Trushkina T.V., Barinov V.V., Taynik A.V., Porter T.J., Kirdyanov A.V., Arzac A., Saurer M. Tree-ring oxygen isotope patterns from Siberian and Canadian subarctic to test usability of local versus gridded climate data // EGU General Assembly, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-8756. – URL: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8756

- Cook E.R., Krusic P.J. A Tree-Ring Standardization Program Based on Detrending and Autoregressive Time Series Modeling, with Interactive Graphics (ARSTAN) / Tree-Ring Laboratory, Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Palisades. – N.Y., 2008. – URL: http://www.ldeo.columbia.edu/res/fac/trl/public/publicSoftware.html (дата обращения: 27.05.2022).

- Domínguez-Delmás M. Seeing the forest for the trees: New approaches and challenges for dendroarchaeology in the 21st century // Dendrochronologia. – 2020. – Vol. 62. – Art. n. 125731.

- Douglass A.E. Climatic cycles and tree-growth. A study of the annual rings of trees in relation to climate and solar activity. – Washington: Carnegie Inst., 1919. – Vol. 1. – 127 p.

- Hollstein E. Gründungsdaten in Trier // Kurtrierisches Jahrbuch. – 1984. – Jahrg. 24. – S. 21–36.

- Holmes R.L. Dendrochronological Program Library / Laboratory of Tree-ring Research. – Tucson: University of Arizona, 1984. – 51 p.

- Larsson L. CooRecorder and Cdendro programs of the CooRecorder/Cdendropackage version 7.6. 2013. – URL: http://www.cybis.se/forfun/dendro/index.htm (дата обращения 27.05.2022).

- Matskovsky V., Dolgikh A., Voronin K. Combined dendrochronological and radiocarbon dating of three Russian icons from the 15th–17th century // Dendrochronologia. – 2016. – Vol. 39. – Р. 60–68.

- Rinn F. TSAP V3.5. Computer program for tree-ring analysis and presentation. – Heidelberg: Frank Rinn Distribution, 1996. – 269 p.

- Scheel-Ybert R., Gouveia S.E.M., Pessenda L.C.R., Aravena R., Coutinho L.M., Boulet R. Holocene palaeoenvironmental evolution in the São Paulo State (Brazil), based on anthracology and soil δ13C analysis // Holocene. – 2003. – Vol. 13, iss. 1. – Р. 73–81.

- Vodyasov E.V., Zaitceva O.V., Vavulin M.V., Pushkarev A.A. The earliest box-shaped iron smelting furnaces in Asia: New data from Southern Siberia // J. Archaeol. Sci.: Rep. – 2020. – Vol. 31. – Art. n. 102383.

- Wigley T., Briffa K., Jones P. On the average value of correlated time series, with application in dendroclimatology and hydrometeorology // J. Clim. Appl. Met. – 1984. – Vol. 23. – P. 201–213