Новый подход в расчете наибольших расходов взвешенных наносов грязевых селей с учетом влияния основных природных факторов (на примере рек Малого Кавказа)

Автор: Мамедов дЖ. Г., Расулов З.Р.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (310), 2020 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена методике расчета наибольших расходов взвешенных наносов селей рек Малого Кавказа. Материалами для исследования послужили данные стационарных наблюдений за наибольшими расходами взвешенных наносов Департамента гидрометеорологии при Министерстве природных ресурсов Азербайджанской Республики до 2000 г. и данные экспедиционных работ до 2016 г. Для удлинения ряда наибольших расходов взвешенных наносов использовались связи Qнаиб.=f (Rнаиб.) с 2000 по 2015 гг. Отдельно и в комплексе проанализированы параметры физико-географических факторов, влияющих на наибольшие расходы взвешенных наносов. В качестве основных природных факторов, определяющих величину объема селевых наносов, приняты значения наибольших расходов воды, коэффициент естественной зарегулированности стока рек и залесенность водосбора. В результате впервые разработана методика расчета наибольших расходов взвешенных наносов. Она наиболее полно отражает условия формирования грязевых селей и имеет погрешность расчетов ± 25 %. Формулы могут быть использованы для изучения и описания параметров грязевых селей неизученных рек Малого Кавказа.

Грязевые сели, естественная зарегулированность стока рек, конус выноса, наибольшие расходы взвешенных наносов, селевые наносы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129408

IDR: 149129408 | УДК: 551.435.174 | DOI: 10.19110/geov.2020.10.4

Текст научной статьи Новый подход в расчете наибольших расходов взвешенных наносов грязевых селей с учетом влияния основных природных факторов (на примере рек Малого Кавказа)

Малый Кавказ отличается разнообразием природных условий. Территория является преимущественно горной, и рельеф ее крайне сложный. Так, амплитуда колебания абсолютных высот достигает 3724 м, что наряду с другими причинами обусловливает значительные изменения (вертикальную поясность) климата, растительности, почв и др. Коэффициент нарушения селей речных водосборов для Малого Кавказа составляет 0.04-0.16 [7].

Селевые наносы являются в основном продуктом эрозионной деятельности поверхностных вод. Чем интенсивнее ливневые дожди, тем сильнее происходят процессы эрозии и денудации в речных водосборах, соответственно, увеличиваются мутность и величина стока селевых наносов.

В последние годы вследствие глобального изменения климата активизировались селевые потоки, которые наносят огромный ущерб природной среде, и в частности на Малом Кавказе. Среди них особое место

занимают грязевые сели. К изучению этого вопроса с целью разработки научных основ решения инженерных задач по защите хозяйства от селевых разрушений привлечен ряд проектных и научных учреждений.

Усиление водно-эрозионных и денудационных процессов, приводящих к образованию селевых процессов, тесно связано с нерациональным природопользованием, в частности уничтожением лесов для бытовых нужд и производства строительных материалов, а также с распаханностью водосборов и чрезмерным выпасом скота. В связи с указанными факторами грязевые сели наиболее характерны в рассматриваемом регионе. Все это требует анализа влияния совокупности природных факторов на формирование грязевых селевых явлений, а также разработки методики расчета их расхода. В формировании грязевых селей существенную роль играют наибольшие расходы взвешенных наносов рек, поэтому настоящее исследование посвящено расчетам селевых наносов для определения объема материала, выносимого на конусы выносов всеми реками и временными водотоками Малого Кавказа.

Известно, что в гидрологическом аспекте селевые наносы рек Малого Кавказа, как и в других регионах Азербайджана, по сравнению со среднемноголетним стоком наносов изучены слабо. С целью правильного проектирования берегозащитных и других гидротехнических сооружений требуются более надежные данные для определения наиболее точного объема селевого материала.

Большое разнообразие и сложность рельефа с его высокими хребтами и отрогами в совокупности обусловливают большую пестроту селевых ландшафтов территории.

Материалы исследования

В исследовании были использованы систематизированные данные наибольших расходов воды и взвешенных наносов рек Национального департамента гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики до 2000 г., а также данные формирования и измерения наибольших расходов по следам прошедших селей до 2016 г. в ходе экспедиционных работ. Материалы наблюдений наибольших расходов взвешенных наносов рек до 2000 г. по сравнению с произведенными измерениями до 1960 г. отличаются большей достоверностью. К сожалению, после 2000 г. стационарные наблюдения над стоками взвешенных наносов указанных организаций прекратились, однако продолжаются наблюдения за стоками вод. Учитывая вышеизложенное, для удлинения ряда наибольших расходов взвешенных наносов нами использовались связи Q нaи б = f (Кнаиб). Это позволило впервые разработать методику расчета наибольших расходов взвешенных наносов рек исследуемой территории, которая для рек других регионов не использовалась. Существует ряд разработанных методик по расчету наибольших расходов взвешенных наносов рек других регионов, но из-за отличительных особенностей местных условий эти методики приводят к большим погрешностям. Пользуясь накопленным материалом в ходе экспедиционных работ, мы имели возможность провести более углубленный анализ условий формирования селевых наносов, разработать методику их расчета и рассмотреть закономерности формирования селей.

Результаты наибольших расходов взвешенных наносов и воды представлены в таблице 1. Установленные величины наибольших расходов наносов за многолет-

Рис. 1. Исследуемый регион на физической карте Азербайджанской Республики

Fig. 1. Investigated region on physical map of Azerbaijan Republic

Таблица 1. Многолетний наибольший расход взвешенных наносов и воды

Table 1. Long-term highest load of suspended alluvium and water

Результаты исследования

Изучением методики расчета объема селей занимались многие исследователи [3, 5, 9—15, 19, 20 и др.]. В методическом отношении гидрологи особое внимание уделяют разработке расчетных методов селевых на носов, которые позволили с меньшей затратой времени и при отсутствии натурных наблюдений получить с достаточной точностью характеристику селевых наносов. При обобщении данных расходов селевых наносов преобладает разработка эмпирических формул, которые имеют особое значение в проектировании водохранилищ.

Для реализации указанной задачи нами в принятой расчетной схеме учтены параметры, способные интегрально отразить влияние комплекса физико-гео-

Таблица 2. Характеристики наибольших расходов взвешенных наносов

Table 2. Characteristics of the highest expenditure of suspended alluvium

Величины наибольших расходов воды зависят от климатических, геолого-геоморфологических условий, почвенно-растительного покрова, хозяйственной деятельности человека и других факторов. Для наглядности мы считаем целесообразным представить гидрогра- 34

фическую сеть и её географическое расположение на исследуемой территории (рис. 1).

Сток воды является одним из главных факторов, влияющих на селевые наносы. Он характеризует водоносность рек, отображая способность переноса селевых наносов.

В литологическом отношении исследуемая территория сложена в основном вулканогенно- и вулканогенно-осадочными породами мезозоя и четвертичного периода кайнозоя. В связи с этим на оголенных участках водосборов имеет место сильная трещиноватость и водопроницаемость пород.

Коэффициент трещиноватости и пустотности в эффузивных породах составляет 0.5—2 %. С учетом этого для исследуемой территории доля подземного стока достигает 50 % и более. В этом можно убедиться на примере рр. Забухчай (88 %), Акера (70 %), Тертер (63 %), Гочассу (63 %), Базарчай (50 %) и др.

Собранные в таблице 1 материалы проливают свет на географическое распространение селей, морфометрические характеристики водосборов, а также гидрологический режим и количественные характеристики селевых расходов, имеющих место в этом малоизученном районе Малого Кавказа.

Для определения коэффициента естественной зарегулированности стока рек были использованы данные монографии [18].

Необходимо отметить, что чем больше естественная зарегулированность стока рек, тем меньше величина селевых наносов.

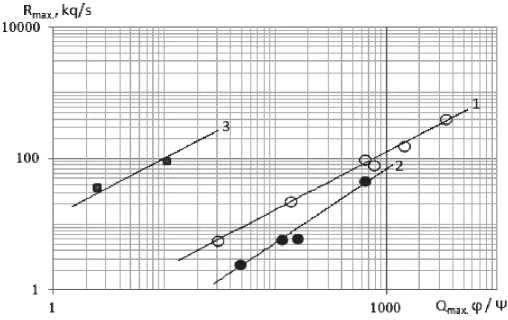

Для практического решения поставленной задачи нами проанализирована связь наибольшего расхода взвешенных наносов с приведенными выше параметрами (рис. 2). Анализ связи показывает, что величина селевых наносов возрастает с увеличением наибольшего расхода воды, коэффициента естественной зарегулированности стока рек и соотношения лесных площадей к площади речного бассейна. Общий вид уравнения представлен в формуле (1):

R max = f (Q max Ф I * ), (1)

где Rmax — расход селевых наносов, кг|с; Qmax — наибольший расход воды, м3|с; ф — отношение подземного стока к поверхностному (т. е. коэффициент естественной зарегулированности стока рек); V — соотношение площади лесов к площади водосборов (т. е. коэффициент уменьшения стока наносов).

Значительная дифференциация физико-географических условий, экспозиции склонов хребтов Малого Кавказа, весьма специфические геолого-геоморфологические условия, а также коэффициент нарушения сели речных водосборов (0.04—0.16) для отдельных групп речных бассейнов определили целесообразность представления вышеуказанной зависимости в виде трех групп рек (рис. 2)

При разработке методики расчета наибольших расходов взвешенных наносов рек получены нижеследующие формулы: для Агстафачай-Товузчай —

Rmax= 0.2916(QmaxФ I W'88,(2)

для бассейна р. Ганджачай —

Rmax= 0.0296 (QmaxФ I V)1-12,(3)

для междуречья Кенделанчай—Гуручай —

Rmax=13.2(QmaxФ I V)0.88.(4)

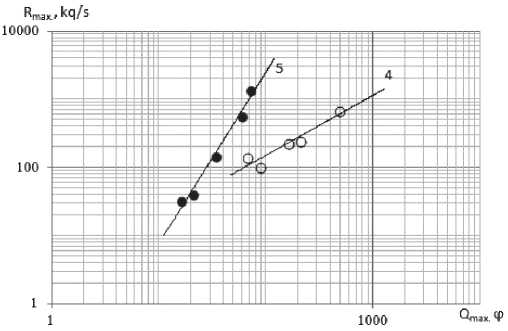

Однако локальность гидрогеологических условий территории, а также коэффициенты нарушения сели речных водосборов (0.41—0.16), в том числе междуречья Тертерчай — Гаргарчай и Акерачай — Гехи требуют приведения вышеуказанных связей для данных групп речных бассейнов в следующий общий вид (рис. 3):

Rmax = f (QmaxФ)(5)

для Тертерчай—Гаргарчай —

Rmax = 2.5556(QmaxФ)0■88,(6)

для Акерачай—Гехи —

Rmax = 0.0228 (QmaxФ)2■51,(7)

Результаты вычисления по предлагаемым формулам приведены в таблице 2.

Рис. 2. Кривые связи Rmax . = f (Qmax ф | V ): 1 — междуречье Агстафачай — Товузчай; 2 — бассейн р. Гянджачай; 3 — междуречье Кенделанчай — Гуручай;

Fig. 2. Rmax connection curves = f (Qmax ф | V ): 1 — Akstafachay — Tovuzchay interfluve; 2 — Ganjachai river basins; 3 — Kende-lanchai — Guruchai Interfluve

Рис. 3. Кривые связи Rmax = f (Qmax. ф ): 1 — для группы рек Тертерчай — Гаргарчай; 2 — для группы рек Акерачай — Гехи Fig. 3. Coupling curves Rmax = f (Qmax. ф ): 1 — for the Terterchay — Gargarchay river group; 2 — for the group of rivers Akarachay — Gekhi

Анализ таблицы 2 показывает удовлетворительную сходимость вычисленных величин Rmax выч с фактическими данными Rmax ф акт . С полученными формулами погрешность расчета колеблется от 1 до 30 % и в основном не превышает ± 25 % .

На основании вышеизложенного рекомендуем использовать предлагаемые формулы для расчета величины наибольших расходов взвешенных наносов селей неизученных рек данной территории.

Для всех селевых бассейнов средняя скорость интенсивности смыва составляет 3.04 мм|с. Соответственно, средний объем одной сели за 5 часов составляет 3 583 565 тонн. По сравнению с денудационным сносом с Малого Кавказа указанная величина в 1.18 раза больше.

Аналогичный показатель для гор Средней Азии [19] — 0.26 мм|год, для Кавказа [4] — 0.20 мм|год, для Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) [2] — 0.50 мм|год. Скорость интенсивности смыва с поверхности селевых водосборов исследуемой территории превышает таковую, например, для Гималаев в 3 раза, для гор Средней Азии — в 11.6 раза, для Кавказа — в 15, в том числе азербайджанской части Большого Кавказа — в 6 раз.

Наряду с этим из селевых бассейнов исследуемой территории денудационный метр в среднем составляет 1122 лет.

Изучение современных селевых процессов позволяет сделать вывод о том, что сели в формировании современного рельефа Малого Кавказа играют важную роль. Известны работы по изучению стихийных бедствий в горах и их влияние на социально-экономическое развитие [8], плоскостной эрозии как фактора геоморфологического риска в бассейнах рек [6], роли различных денудационных процессов в развитии склонов [1], сравнительной оценки темпа современной денудации [10], оценки современного денудационного снижения гор по данным о стоке взвешенных наносов рек [17], соотношения скоростей современной денудации и тектонических поднятий эпигеосинклинальных гор [16], а также влияния антропогенной деятельности на интенсивность экзогенных процессов и др.

Выводы

Предлагаемая методика расчета наиболее полно отражает условия формирования селевых расходов наносов. Новыми методами расчета авторы добились снижения погрешности наибольших расходов взвешенных наносов. Поэтому рекомендуемые формулы могут быть использованы для расчета расхода грязевых селей неизученных рек Малого Кавказа.

Для грязевых селей естественная зарегулированность стока рек, а также отношение площади лесов к площади водосборов являются весьма важными параметрами водосборов рек, формирующих селевые потоки исследуемой территории. Результаты расчета грязевых селей по разработанной методике соответствуют фактическим величинам селей натурных наблюдений. Полученные выводы и закономерности являются наиболее приемлемыми для всех исследуемых рек.

Предложенная методика расчета расхода грязевых селей может использоваться при создании проти-воселевых сооружений, необходимых для регулирования селевых потоков.

Список литературы Новый подход в расчете наибольших расходов взвешенных наносов грязевых селей с учетом влияния основных природных факторов (на примере рек Малого Кавказа)

- Ажигиров А. А. О роли различных денудационных процессов в развитии склонов на Северо-Западном Кавказе // Геоморфология. 1991. № 2. С. 46-51.

- Ахундов С. А. Сток наносов горных рек Азербайджанской ССР. Баку, 1978, 98 с.

- Виноградов Ю. Б. Этюды о селевых потоках. Л.: Гидрометеоиздат, 1980, 144 с.

- Габриелян Г. К. Интенсивность денудации на Кавказе // Геоморфология. 1971. № 1. С. 22-27.

- Голосов В. Н., Дела Сета Т., Ажигиров А. А., Кузнецова Ю. С., Дель Монте М., Фреди П. Лупия, Пальмиери Е., Григорьева Т. М. Влияние антропогенной деятельности на интенсивность экзогенных процессов в низкогорьях субтропического пояса // Там же. 2012. № 2. С. 7-17.