Новый погребальный комплекс скифского времени на Семилукском городище

Автор: Разуваев Ю.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

На верхнедонском городище в г. Семилуки (Воронежская обл.) в 2014 г. открыт пятнадцатый погребальный комплекс рубежа IV-III вв. до н. э. В округлой яме с подбоями были захоронены мужчина 45-50 лет и трое детей в возрасте от 3 до 10 лет, лежавшие в скорченных позах. Погребения сопровождались разбитыми лепными сосудами, костями животных. Сверху, на дне перекопа в заполнении ямы, среди костей животных находился череп пятилетнего ребенка. Полученные данные подкрепляют интерпретацию выявленных на городище захоронений как могильника с вполне определенными обрядовыми признаками, специфичными в контексте погребальных древностей эпохи.

Лесостепное подонье, скифская эпоха, городище, захоронение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328123

IDR: 14328123

Текст научной статьи Новый погребальный комплекс скифского времени на Семилукском городище

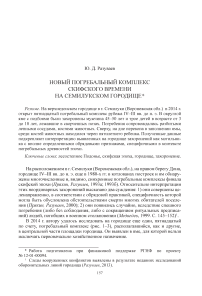

В 2014 г. автору удалось исследовать на городище еще один, пятнадцатый по счету, погребальный комплекс (рис. 1–3), располагавшийся, как и другие, в центральной части площадки городища. Он выявлен в яме, для которой нельзя исключать первоначально хозяйственное назначение.

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ по проекту № 12-01-00094.

Рис. 1. Семилукское городище. План и профиль погребения 15

Условные обозначения : а – гумусированный суглинок; б – глина; в – материк; г – углистая почва; д – кость животного; е – фрагменты керамики

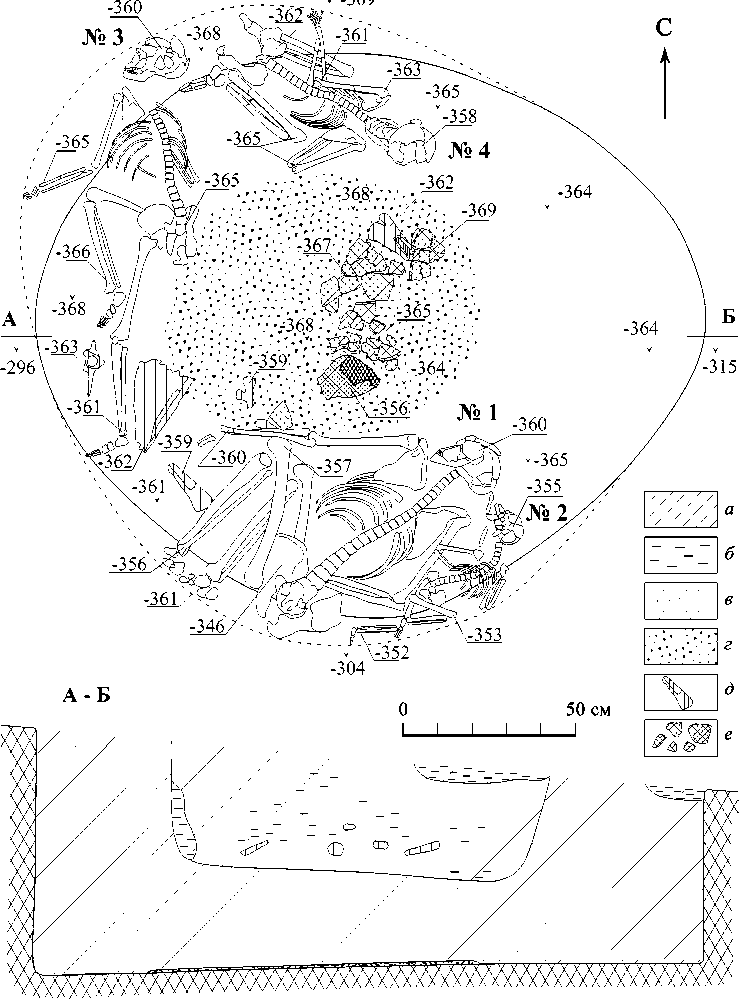

Рис. 2. Семилукское городище. Погребение 15

1 – череп ребенка и скопление костей животных над погребением; 2 – профиль перекопа в заполнении ямы; 3 – общий вид погребения

Котлован этого сооружения зафиксирован на уровне глинистого материка по пятну заполнения овальных очертаний (длинная ось ориентирована практически по линии запад – восток) размерами 1,65 × 1,95 м. Яма имела вертикальные стенки и плоское дно, углубленное в материк на 0,49–0,72 м. С южной и северо-восточной сторон в стенках зафиксированы подбои шириной 0,1 и 0,2 м, заплывшие глиной и прослеженные только по прослойке гумусированной почвы у дна.

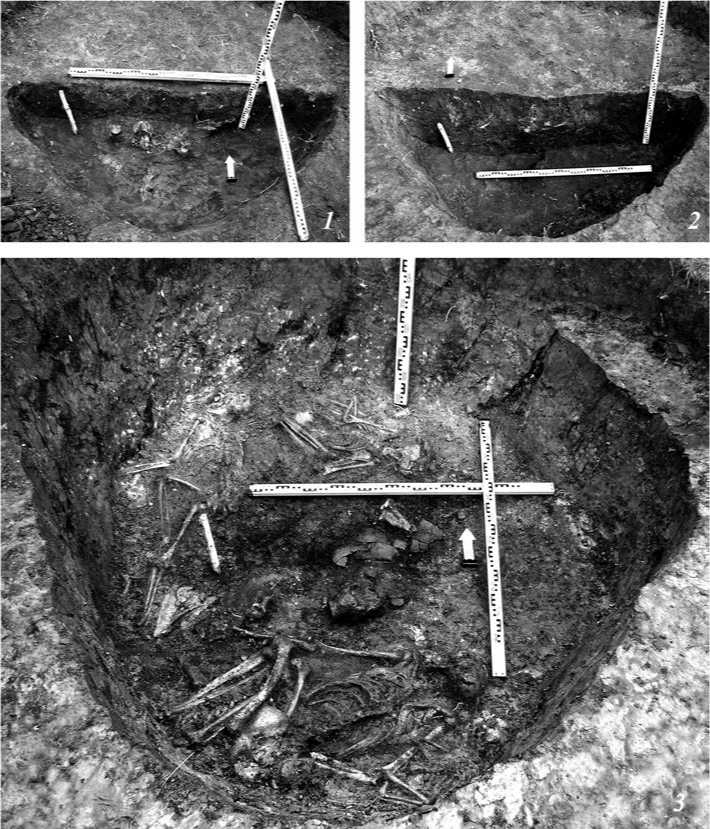

Рис. 3. Семилукское городище. Находки в погребении 15

1 – железный предмет из перекопа; 2 – 4 – миска, горшок и фрагмент сосуда из погребения

Яму заполнял довольно плотный суглинок серого с коричневатым оттенком цвета. Сверху в нем найдено лишь 11 фрагментов лепных сосудов, в том числе два – эпохи бронзы и один – древнерусского времени. В то же время в слое над ямой отмечалась определенная концентрация обломков посуды скифского времени.

В заполнении обнаружено довольно большое число костей животных, преимущественно в обломках (свыше 300). Некоторые из них, надо полагать, происходят из культурного слоя, но большинство соотносится с погребальным комплексом. Кости являются пищевыми остатками, некоторые имеют следы рубящих и режущих орудий. Подавляющее большинство найдены в виде мелких фрагментов, а многие из более крупных принадлежали не самым лучшим в пищевом отношении частям туш животных2.

Те кости, что размещались до глубины 0,4 м, в основном связаны с перекопом, зафиксированным в заполнении по центру ямы. Сверху контур перекопа едва угадывался по чуть более темному грунту с включениями желто-коричневой глины, но в профиле был более заметен (рис. 2, 2). Перекоп имел овальную форму (длинная ось ориентирована по линии юг–север), примерные размеры по верху – 1,00 ×1,18 м, по дну – 0,9 ×1,08 м, глубина от верха ямы – 0,30–0,35 м. В нем на разных уровнях найдены около 70 костей (как правило, в виде мелких обломков) крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лося, а также позвонок крупной рыбы.

В придонной части перекопа обнаружено скопление остеологических материалов (обломки трубчатых костей, ребер, челюстей, зубы и позвонки общим числом около 140). Среди них кости не только уже упомянутых животных, но еще лошади и косули. Следует отметить, что три позвонка быка сохраняли со-члененность.

Вместе с костями животных на дне перекопа лежал (сводом вверх) распавшийся на части череп без нижней челюсти (рис. 2, 1 ), принадлежавший ребенку возрастом около 5 лет3. Никаких вещей при нем не было, лишь выше в заполнении найден железный предмет неясного назначения (рис. 3, 1 ). В 0,2 м южнее черепа имелось небольшое пятно обожженной почвы толщиной до 0,03 м. С учетом еще и насыщенности заполнения перекопа глинистыми включениями, можно допустить, что над могилой было какое-то сооружение, служившее для погребально-жертвенных действий с использованием огня.

В придонной части заполнения ямы встречено еще около 90 обломков костей вышеназванных домашних животных, несколько – лося и бобра.

Дно ямы перекрывала прослойка почвы (толщиной около 0,01 м), отличавшейся от вышележащей. По краям это суглинок серого цвета. В центре же в виде округлого пятна диаметром около 0,9 м залегал черный углистый грунт (рис. 1; 2, 3 ). Несомненно, это следы горевшего здесь же костра, относительно небольшого, судя по незначительным пятнышкам прокала на глинистом дне ямы.

Поверх углистой прослойки, практически в центре ямы располагались фрагменты лепной миски (рис. 3, 2 ), устилавшие дно на участке примерно 0,3 × 0,4 м. Местоположение и неполный набор обломков показывают, что в погребение (на кострище) был помещен заранее разбитый сосуд. Примечательно, что на однородно-серой поверхности миски с внешней стороны бортика имеется коричневое пятно, по-видимому образовавшееся вследствие вторичного обжига. Среди черепков лежали фрагмент горловины лепного горшка (рис. 3, 4 ) и крупный обломок большой берцовой кости лошади (ее эпифиз как будто обуглен), а рядом находился развал лепного горшка, завалившегося набок и лишь частично сохранившего форму (рис. 3, 3 ). У этого сосуда тоже недостает некоторых частей.

В разных местах на дне ямы найдены еще десять мелких керамических фрагментов, а также три стенки сосудов эпохи бронзы – все они, надо полагать, происходят из поселенческого слоя.

На дне ямы – останки четырех человек, размещенные полукругом вдоль стенок, исключая восточную (рис. 1; 2, 3). Они располагались вне вышеописанного кострища, хотя отдельные угольки встречались под близлежащими костями. Несомненно, огонь горел уже после размещения в котловане умерших людей. Сохранность костей удовлетворительная, хотя некоторые из них оказались слома- ны, а черепа раздавлены давлением грунта. Непосредственно при погребенных обнаружено несколько костей животных, вещевой инвентарь отсутствовал.

Костяк № 1 находился у южной стенки. Принадлежал мужчине 45–50 лет, который был похоронен в положении скорченно на животе, головой ориентирован на северо-восток. Череп лежал на боку, лицевая часть обращена влево. Правая рука согнута в локте почти под прямым углом, ее кисть размещалась под тазом. Левая рука вытянута и отведена от туловища под углом примерно 45°. Сильно согнутые ноги были развернуты коленями влево. Нижняя часть таза и стопы оказались в заплывшем подбое. Возле костей предплечья левой руки лежал фрагмент стенки уже упоминавшейся миски, а частично под ними – обломок большой берцовой кости лошади. Чуть в стороне располагались, в сочленении, таранная и пяточная кости лошади, а у левой голени найден обломок большой берцовой кости лошади.

Костяк № 2 принадлежал ребенку 3–4 лет, лежавшему рядом с мужчиной в той же северо-восточной ориентировке. Он располагался у самой стенки, частично в подбое. Положение погребенного можно определить как отчасти скорченное на животе. Череп и шейные позвонки ребенка были смещены (видимо, под давлением грунта) влево. Правая рука сильно согнута в локте, кисть ее находилась под правым же плечом. Левая рука была согнута в локте, лежавшем поверх правой плечевой кости мужчины, ее кисть размещалась под грудью. Правая нога подогнута и направлена коленом вправо. Левая нога была почти вытянута.

Костяк № 3 располагался у западной стенки, верхней частью в подбое. Это ребенок 7–9 лет, захороненный частично скорченно на животе, головой на север. Его поза, в общем, близка положению костяка № 2. Верх посткраниального скелета оказался развернут на грудь. Череп лежал на правом боку. Правая рука была сильно согнута, ее кисть размещалась под грудной клеткой. Левая рука, немного согнутая в локте, отведена в сторону от туловища. Подогнутая правая нога направлена коленом влево. Левая нога практически вытянута. Около ее голени лежали лопатка быка и позвонок лошади, а под ступней – обломок ребра животного.

Костяк № 4 находился возле северной стенки, нижней частью заходил в подбой. Принадлежал ребенку 8–10 лет, захороненному ничком в скорченном положении, головой на юго-восток. Череп размещался лицевой частью вниз. Согнутая правая рука отведена локтем в сторону, а ее кисть находилась под правым же плечом. Левая рука, согнутая в локте под прямым углом, была заведена за спину, кистью направлена влево. Сильно согнутые ноги были подтянуты коленями к грудной клетке и располагались по бокам туловища. Под костяком был найден обломок ребра животного.

Публикуемый комплекс в целом схож с открытой ранее на Семилукском городище серией погребений, но примечателен тем, что привносит много нового в понимание сути самого явления.

Лишний раз удалось подтвердить единовременность захоронений полных костяков (по крайней мере, в пределах одного объекта). Действительно, останки умерших, как в данном случае, так и во многих других размещавшиеся компактно и порой перекрывавшие друг друга, не потревожены.

Другое дело – части черепов и разрозненные человеческие кости, которые ранее были встречены в восьми комплексах4. Относительно их хронологического соотношения с похороненными людьми ясности не было. В результате же раскопок пятнадцатого погребения получены совершенно определенные стратиграфические доказательства подзахоронения черепов спустя какое-то время. Более того, стало ясно, что этот акт был частью процесса, включавшего обустройство места подзахоронения, разжигание огня, привнесение жертвенной пищи. Срок, отделявший погребения от их «пополнения», определить вряд ли удастся. Важно другое: посмертные обители находились в сфере внимания сородичей. Следовательно, едва ли их можно считать «выпавшими» из погребальной практики.

Еще одно важное наблюдение 2014 г. связано с интерпретацией находимых ранее на дне погребальных комплексов керамических обломков, отдельных костей животных и остатков кострищ. Считать эти материалы сопутствовавшими захоронениям было затруднительно в связи с большой вероятностью, а иной раз и уверенностью, что использовавшиеся для похорон котлованы являлись хозяйственными или жилыми сооружениями. Теперь вполне определенно можно утверждать, что развалы горшков, скопления обломков керамики, кости животных и были тем инвентарем, мнимое отсутствие которого подкрепляло теорию о случайном характере захоронений. Дело в том, что даже взгляд на план погребения 15, не говоря уже об ощущениях при раскопках, показывает, что нельзя разместить на ограниченном пространстве четыре тела, не раздавив лежащие рядом горшок и крупные обломки миски, не растоптав остатки кострища. Тем более это невозможно при сооружении подбоев в стенках ямы, предшествовавшем захоронению (впрочем, четкие свидетельства такой предварительной работы отсутствуют).

К сказанному следует еще добавить, что мужчина и дети в погребении 15 лежали в позах, имеющих практически прямые аналогии в других комплексах. Тем самым появились новые основания к выделению обрядовых черт могильника.

Общим итогом новых раскопок в Семилуках стало получение некоей суммы доказательств в пользу трактовки захоронений, на которой настаивает автор. Общая оценка, обрядовая характеристика городищенского могильника – задача отдельного обстоятельного исследования. Здесь же стоит отметить, что на историко-культурном фоне восточноевропейских древностей памятник отнюдь не выглядит одиноким явлением. Пусть и не столь многочисленные, но весьма схожие с семилукскими захоронения на поселениях Лесостепной Скифии ( Бессонова, Скорый , 2001. С. 8, 22, 23; Пузикова , 1981. С. 33–40; Радзиевская , 1992; Смирнова , 1981. С. 44, 45; Фiалко, Болтрик , 2003. С. 78) и смежных регионов ( Бруяко, Ярошевич , 2001. С. 30, 37; Лагодовская, Сымонович , 1973. С. 240–242; Фидельский , 2006; Sîrbu , 2008) демонстрируют особую погребальную традицию оседлого населения скифской эпохи.

Список литературы Новый погребальный комплекс скифского времени на Семилукском городище

- Бессонова С.С., Скорый С.А., 2001. Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам раскопок 1988-1996 гг). Киев; Краков: ИА НАНУ. 242 с.

- Бруяко И.В., Ярошевич Ю.И., 2001. Городище у с. Новосельское на Нижнем Дунае. Одесса: Гермес. 144 с.

- Лагодовская Е.Л., Сымонович Э.А., 1973. Скифский могильник у с. Михайловка на Нижнем Днепре//Скифские древности/Отв. ред. А.И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 235-242.

- Медведев А.П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья: Археология и этнокультурная история I тыс. до н. э. М.: Наука. 160 с.

- Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., 1993а. Погребения на Семилукском городище позднескифского времени (раскопки 1986 г.)//Археологические памятники раннего железного века Окско-Донского междуречья/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской обл. С. 74-94.

- Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., 19936. Погребения на Семилукском городище позднескифского времени (раскопки 1987-1990 гг.)//Древние памятники Окского бассейна/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской обл. С. 13-30.

- Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., 2000. К интерпретации захоронений на Семилукском городище скифского времени//Скифы и сарматы в VIII-III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология/Отв. ред. В.И. Гуляев, В.С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 249-257.

- Пузикова А.И., 1981. Марицкое городище в Посеймье VI-V вв. до н. э. М.: Наука. 120 с.

- Радзиевская В.Е., 1992. Основные итоги раскопок Коломакского городища//История и археология Слободской Украины: Тез. докл. и сообщ. всеукраинской конф., посвящ. 90-летию XII Археологического съезда/Гл. ред. В.К. Михеев. Харьков: Харьковский гос. ун-т. С. 177-179.

- Разуваев Ю.Д, 2013. Результаты исследований оборонительных сооружений Семилукского городища в 2012 г.//Восточноевропейские древности/Отв. ред. А.Н. Ворошилов. Воронеж: Научная книга. С. 196-211. (Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского; Вып. 3).

- Смирнова Г.И., 1981. Новые данные о поселении у с. Долиняны (по материалам раскопок 1977-1978 гг.)//АСГЭ. Вып. 22. С. 40-61.

- Фiалко О.Е., Болтрик Ю.В., 2003. Напад скiфiв на Трахтемирiвське городище. Київ: ИА НАНУ. 152 с.

- Фидельский С.А., 2006. Ритуальные захоронения второй половины I тыс. до н. э. на многослойном поселении Чобручи в Нижнем Поднестровье//Археологическое изучение Центральной России: Тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В.П. Левенка/Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий госпедуниверситет. С. 213-215.

- Sîrbu V., 2008. Ritual inhumations and «Deposits» of Children among the Geto-Dacians//Deviant burial in the archaeological record/Ed. E.M. Murphy. Oxford: Oxbrow Books. P. 71-90.