Новый тип поселений начального верхнего палеолита бассейна Селенги - кратковременная стоянка Харганын-Гол -13 (Северная Монголия)

Автор: Рыбин Е.П., Марченко Д.В., Болорбат Ц., Хаценович А.М., Клементьев А.М., Кравцова П.С., Гунчинсурэн Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты раскопок новой стоянки начального верхнего палеолита Харганын-Гол-13, расположенной в долине притока р. Селенги на севере Монголии. Долина Селенги и ее притоков, соединяющая Западное Забайкалье и Северную Монголию, являлась одним из важнейших коридоров, по которым двигались популяции начального верхнего палеолита. Здесь выявлена зона наибольшей концентрации расположенных поблизости от источников сырья стоянок этого периода, определяемых как относительно долговременные мастерские-поселения. При раскопках стоянки Харганын-Гол-13 было установлено, что в седиментах, поврежденных в результате биотурбации и склоновых процессов, имеется только один культурный слой. В статье приводятся описания стратиграфии и планиграфии памятника, подробно рассматривается его индустрия. Доказано, что каменный ассамбляж по технологическим и типологическим показателям соответствует начальному верхнему палеолиту, свидетельствует о преобладании пластинчатого бипродольного расщепления. Анализ археологического материала показал, что ввиду отсутствия поблизости выходов необходимого камня на стоянку приносили уже редуцированные ядрища, служившие основой для изготовления изделий; для индустрии характерны малое количество сильно редуцированных нуклеусов и высокая доля орудий. Зафиксирована низкая плотность распределения находок на изученной территории. Сделан вывод о том, что памятник, расположенный за пределами пояса распространения каменного сырья в долинах притоков Селенги, был кратковременной стоянкой, связанной со специфической деятельностью.

Северная монголия, начальный верхний палеолит, технология, типология, поселенческие системы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146909

IDR: 145146909 | УДК: [903/4+902/01]"617"(517.3) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.086-095

Текст научной статьи Новый тип поселений начального верхнего палеолита бассейна Селенги - кратковременная стоянка Харганын-Гол -13 (Северная Монголия)

Наиболее ранний этап верхнего палеолита Северной Азии и во сточной части Центральной Азии (50–42 тыс. л.н.) ассоциируется с пластинчатыми индустриями начального верхнего палеолита (далее – НВП) этой территории [Константинов, 1994; Деревянко, 2001; Ташак, 2011; Анойкин и др., 2019; Li et al., 2019; Zwyns et al., 2019].

Начальный верхний палеолит Южной Сибири и Центральной Азии определяется по признакам использования устойчивого набора редукционных стратегий и типологическим характеристикам. Изготовление пластин основывалось на технологии расщепления, которая включала циклическую и чередующуюся бипродольную подпризматическую/ асимметричную редукцию нуклеусов [Zwyns, 2021]. Для индустрий НВП характерны орудия-маркеры с отчетливыми чертами типологического и морфологического своеобразия [Рыбин и др., 2022].

Разнообразие природных условий территорий, на которых зафиксированы проявления НВП, предполагает адаптивную гибкость популяций, обладавших поведенческим набором этой метакультуры. Одним из важнейших коридоров, по которым двигались популяции, была трансграничная долина р. Селенги и ее притоков, соединяющая Северную Монголию и Западное Забайкалье. Она является зоной наибольшей концентрации известных в настоящее время стоянок НВП [Там же]. Появление комплексов данного периода в долинах соседних правых притоков среднего течения Селенги – рек Их-Тулбурийн-Гол (Толбор) и Харганын-Гол (Толборский район Мон- голии) – датируется ок. 45 тыс. л.н. Наиболее ранние проявления НВП известны в индустриях стоянок Толбор-4 (горизонт 6) и Толбор-16 (горизонт 6). В наиболее позднем варианте НВП рассматриваемого района представлен в индустрии Толбор-21 (горизонт 4) возрастом ок. 42–40 тыс. л.н. [Zwyns et al., 2019; Rybin et al., 2020].

Стоянки находятся, как правило, на подгорных шлейфах южной экспозиции в 500–1 000 м от современного русла реки, на относительных высотах 25– 40 м над современным уровнем долины и на абсолютных высотах в пределах 1 000–1 150 м над ур. м. Подавляющее большинство стоянок сконцентрировано на 10-километровом отрезке указанных долин рек, который относится к тянущемуся в широтном направлении поясу метаморфизованных пермских осадочных пород – силицитов тулбурской свиты, различных по качеству и пригодных для изготовления каменных изделий. Эти стоянки ассоциируются с одним типом поселенческой активности, связанным с использованием расположенных в 100–200 м от них выходов каменного сырья. В результате исследовательских работ на этих объектах в последние годы был обнаружен памятник Харганын-Гол-13, заметно отличающийся по ряду важных параметров от известных местонахождений НВП данного района. В работе рассматриваются технологические особенности индустрии объекта, реконструируется сохранность его седиментов, определяется стратиграфическая последовательность культуросодержащих отложений, а также по морфологии артефактов и структуре каменной индустрии и на основе сопоставления с другими ассамбляжами НВП Толбор- ского района выделяются поселенческие характеристики. Целью исследования является реконструкция одного из вариантов поселенческих систем населения среднего течения р. Селенги на начальных стадиях верхнего палеолита.

Расположение, стратиграфия и планиграфия памятника

Памятник Харганын-Гол-13 находится в долине р . Харганын-Гол , небольшого правого притока р. Алтаатын-Гол, впадающей в Селенгу в 19 км от места расположения памятника (рис. 1, а). В ходе разведок 2012 и 2014 гг. совместной Российско-Монгольско-Американской экспедицией в долине было обнаружено несколько палеолитических памятников, в т.ч. местонахождение Харганын-Гол-13, с поверхностным залеганием артефактов [Гладышев и др., 2012; Gillam et al., 2014]. Стоянка находится на рассеченном эрозией на несколько небольших площадок пологом невысоком подгорном шлейфе, который имеет юго-западную экспозицию и ограничен скальными грядами (рис. 1, б). Выходы каменного сырья около объекта не обнаружены. Расстояние до реки составляет ок. 200 м; высота над ложем долины не превышает 10 м, абсолютная высота памятника над уровнем моря составляет 1 184 м.

Во время разведки, предпринятой отрядом Российско-Монгольской археологической экспедиции в 2018 г., проводилось предварительное зондирование стоянки, во время которого были вскрыты четы-

РОС

Селенга __

Харганын-Гол-13

О Н Г О Л И Я

б

520 км

а

в

г

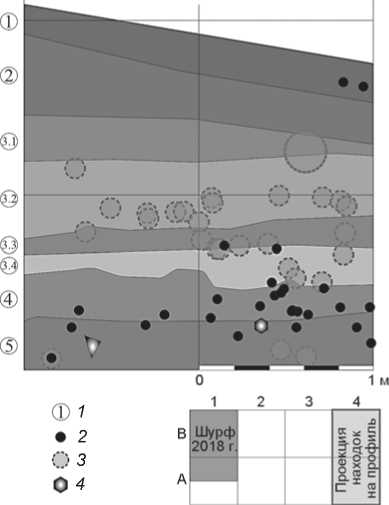

Рис. 1. Расположение стоянки Харганын-Гол-13 ( а ); общий вид стоянки с Ю ( б ); стратиграфический разрез литологических слоев стоянки, северная стенка раскопа ( в ); фотография северной стенки раскопа ( г ).

1 – литологический слой; 2 – каменный артефакт; 3 – кротовина;

4 – камень.

ре шурфа размерами 1 × 2 м на различных высотах склона; здесь найдены экспонированные артефакты. Два шурфа, содержавшие культурные слои, показали сходную стратиграфию. Наиболее многочисленные находки выявлены при раскопках шурфа 2, вскрытого на глубину до 245 см и достигшего уровня коры выветривания. Было установлено, что здесь в компактном вертикальном распределении залегают шесть выразительных артефактов [Рыбин и др., 2018].

В 2022 г. к шурфу 2, заложенному в 2018 г., был прирезан раскоп размерами 3 × 2 м, ориентированный длинной осью по линии ЮЗ–СВ поперек склона. С учетом шурфа, небольшой участок которого не был исследован в 2018 г., общая площадь раскопа составила 8 м 2 . В ходе работ были вскрыты отложения на глубину до 210 см; описание дается по северной стенке, ориентированной вдоль падения склона (рис. 1, в , г ; 2).

Слой 1 – современная почва, мощность 10–15 см.

Слой 2 – однородные белесовато-серые плотные лессовидные пылеватые супеси с включением мелкого гравия и щебня, мощность 40–50 см. Ниже этого слоя начинаются ламинарные отложения.

Слой 3 – чередующиеся слойки светло-серых, темно-серых и коричневатых рыхлых супесей и суглинков толщиной от 2 до 5 см, общая мощность 70–80 см. Слой включает четыре литологических горизонта.

Слой 4 – на глубинах от 140 до 170 см представляет собой плотные светлые суглинки, в средней части насыщен мелким щебнем. Больше всего находок зафиксировано в верхней части слоя, однако единичные артефакты и кости встречались вплоть до верхней части слоя 5 (рис. 2, а ). Подстилающие седименты слоя 5 (видимая мощность 30 см) являются рыхлыми однородными желтоватыми суглинками с включениями глыб местной породы.

Несмотря на более высокую, чем на остальных памятниках Толборского района, поврежденность се-диментов в результате биотурбации, а также низкоэнергетического движения седиментов, прослеживаемых по включениям ламинарных слойков, а также по неровным границам слоев, в отложениях стоянки фиксируется основной уровень залегания археологического и фаунистического материала. Об этом свидетельствуют количественные характеристики распределения артефактов и костей. В профиле стратиграфического разреза артефакты образуют видимый горизонт концентрации, при раскопках обозначенный как археологический горизонт 4, соответствующий литологическому слою 4. Находки в выше- и нижележащих слоях часто связаны с кротовинами (не менее 1/3 артефактов) (рис. 2, б ); по ним артефакты, возможно, перемещались из культуровмещающего слоя. Кротовины приходятся в основном на среднюю часть разреза (литологический слой 3); они имеются также

а

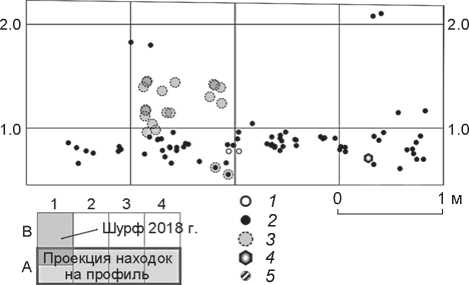

Рис. 2. Распределение археологических находок на стоянке Харганын-Гол-13 в профиле по линии А ( а ) и плане в археологических горизонтах 3 ( б ) и 4 ( в ).

1 – кость; 2 – каменный артефакт; 3 – кротовина; 4 – камень;

5 – уголь.

в нижнем литологическом слое 5. Находки распределены в плане неравномерно, образуют вытянутые скопления (рис. 2, в ).

Археологический комплекс

Источником сырья для изготовления преобладающей части артефактов, как и во всех комплексах Толбор-ского района, служили силициты – осадочные окремненные породы, среди которых выделяется девять разновидностей, различающихся по петрографическим характеристикам [Рыбин и др., 2022]. Более качественные, однородные и мелкозернистые и одновременно более редкие разновидности силицитов представлены типами 2 (силицит микрокристаллический (размер зерен 0,005–0,01 мм), алевритистый, текстура пород преимущественно массивная, иногда проявляется горизонтальная слоистость) и 5 (силицит тонко-микрокристаллический углеродистый, текстура тонкослоистая). Сырье типа 1 (силицит в разной степени кальцитизированный, лейкоксенизированный и сульфа-тизированный, текстура преимущественно массивная, иногда фиксируется неравномерная раскристаллизация основной массы) по сравнению с вышеописанным более крупнозернистое и внутренне неоднородное.

Коллекция, сформированная из материалов раскопок стоянки в 2022 г., включает 339 каменных артефактов, в т.ч. отходы производства (табл. 1). Палеонтологический материал немногочислен (11 экз.). В литологическом слое 4 обнаружены остатки рога благородного оленя и плечевой кости кулана, в литологическом cлое 5 – фрагмент зуба крупного быка.

Согласно данным по находкам, которые обозначены на плане в ходе раскопок, а также по технологиче- ски значимым артефактам, отобранным при разборе коллекции из просеянного материала, количество археологических материалов увеличивается от верхней части разреза к нижней и достигает максимума в культурном горизонте слоев 4 и 5 (табл. 1). В слое 1 были обнаружены 6 артефактов, в слое 2 – 12, в слое 3 – 17, в слое 4 – 89, в слое 5 – 12 находок. На поверхности ряда находок выявлены следы патинизации различной степени интенсивности, которые могут свидетельствовать об экспонировании артефактов на поверхности. В слоях 4 и 5 доля слабопатинизированных артефактов равна 14,9 % (рис. 3, 15), остальные находки не патинизированы. Иная картина складывается при анализе ассамбляжа слоев 1–3: отходы, имеющие признаки слабой и сильной патинизации составляют по 25,7 %, непатинизированные – 48,6 %. Нахождение большей части артефактов за пределами слоя 4, как мы предполагаем, обусловлено биотрубацией и склоновыми процессами. При анализе находок нами рассматривались два ансамбля артефактов – один составили изделия из слоев 1–3, другой – из слоев 4 и 5.

Таблица 1 . Типологическое распределение артефактов стоянки Харганын-Гол-13

|

Тип |

Слои 1–3 |

Слои 4 и 5 |

||||||

|

Всего, экз. |

В том числе |

% * |

Всего, экз. |

В том числе |

% * |

|||

|

нерету-широ-ванные |

орудия |

нерету-широ-ванные |

орудия |

|||||

|

Нуклеусы |

1 |

1 |

– |

2,9 |

3 |

3 |

– |

3,0 |

|

Отщепы |

14 |

10 |

4 |

40,0 |

40 |

33 |

7 |

39,6 |

|

Пластины |

9 |

5 |

4 |

25,7 |

27 |

16 |

11 |

26,7 |

|

Пластинки |

7 |

7 |

– |

20,0 |

7 |

6 |

1 |

6,9 |

|

Первичные и полупервич-ные пластины |

– |

– |

– |

– |

3 |

1 |

2 |

3,0 |

|

Реберчатые и полуреберча-тые пластины |

1 |

1 |

– |

2,9 |

7 |

5 |

2 |

6,9 |

|

Краевые пластины |

– |

– |

– |

– |

3 |

2 |

1 |

3,0 |

|

Краевые сколы |

– |

– |

– |

– |

4 |

4 |

– |

4,0 |

|

Пластинчатые отщепы |

2 |

2 |

– |

5,7 |

3 |

2 |

1 |

3,0 |

|

Технические сколы |

1 |

1 |

– |

2,9 |

4 |

3 |

1 |

4,0 |

|

В том числе результаты: |

||||||||

|

снятия фронта нуклеуса |

1 |

1 |

– |

– |

1 |

1 |

– |

1,0 |

|

подправки площадки |

– |

– |

– |

– |

2 |

1 |

1 |

2,0 |

|

снятия ребра нуклеуса |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

1,0 |

|

Итого |

35 |

27 |

8 |

100,0 |

101 |

75 |

26 |

100,0 |

|

Отщепы < 3 см |

43 |

43 |

– |

– |

83 |

83 |

– |

– |

|

Чешуйки |

22 |

22 |

– |

– |

23 |

23 |

– |

– |

|

Осколки и обломки |

15 |

15 |

– |

– |

17 |

17 |

– |

– |

|

Всего |

115 |

107 |

8 |

– |

224 |

198 |

26 |

– |

*Относительно технологически значимых артефактов.

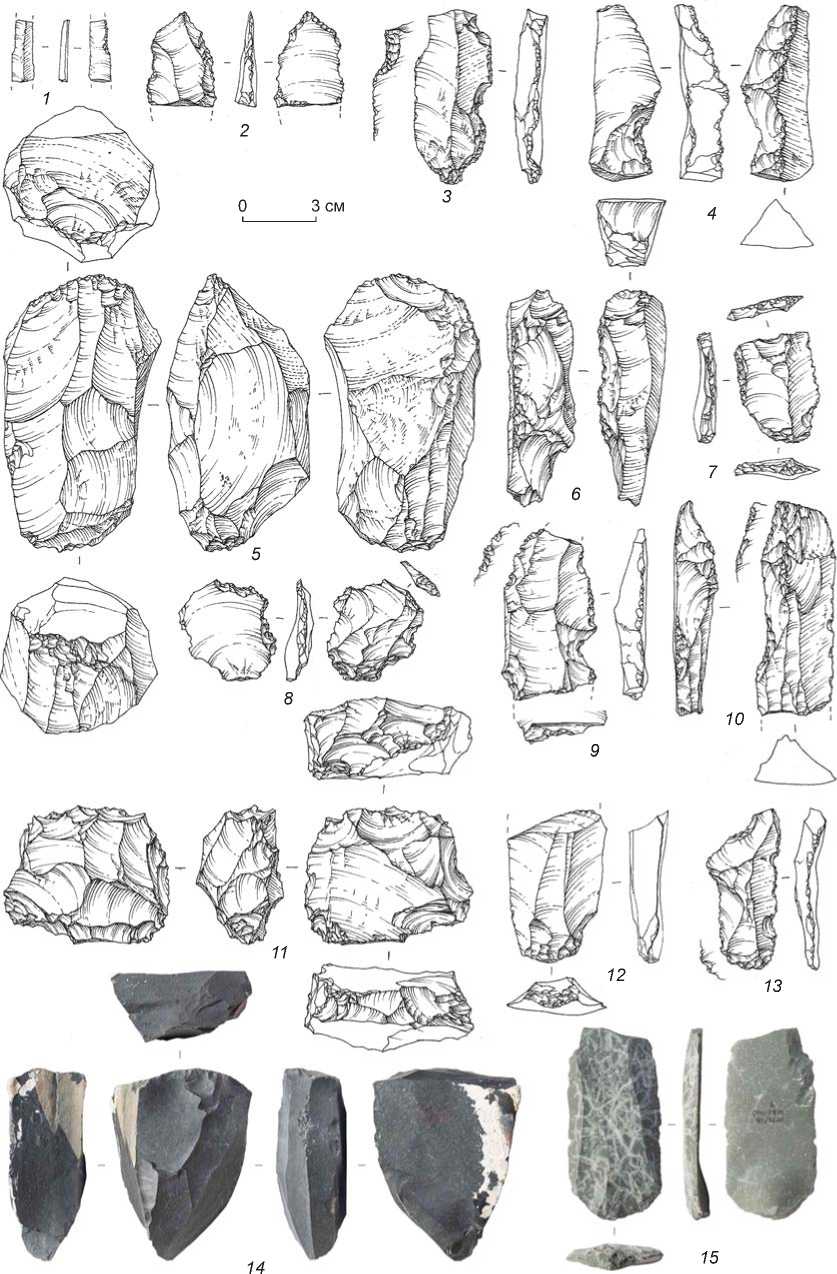

Рис. 3. Каменные артефакты со стоянки Харганын-Гол-13. Рисунки выполнены А.В. Абдульмановой , фото – С.А. Когай.

Такая дифференциация была необходима, поскольку артефакты из слоев 4 и 5, с нашей точки зрения, в наименьшей степени подверглись постдепозиционным перемещениям и сформировали относительно компактный культурный слой. Находки из слоев 1-3 -это переотложенные в силу различных причин предметы; объединять их с артефактами слоев 4 и 5 было бы некорректно.

Коллекция слоев 4 и 5 насчитывает 224 артефакта, в т.ч. 101 технологически значимый предмет (табл. 1). Из самой распространенной разновидности сырья № 1 было изготовлено 80,1 % изделий, из более качественных разновидностей № 2 и 4 - 18,9 % артефактов. Как показало сравнение по типам сырья, пластины и от-щепы изготовлены из силицитов, что позволяет говорить об осуществлении редукции в рамках одного производственного процесса, а все нуклеусы - из более редкого качественного силицита типа 5. Все нуклеусы соответствуют заключительной стадии расщепления; естественная корка на рабочих поверхностях отсутствует. Помимо плоского ортогонального нуклеуса (рис. 3, 11 ), в комплекс входит подпризматический нуклеус со следами встречных снятий пластин (рис. 3, 5 ). Имеется также нуклеус (рис. 3, 14 ), представленный в асимметричной вариации с двумя смежными фронтами, из слоя 4 разведочного шурфа 2, заложенного в 2018 г. Торцовый нуклеус на краевом сколе с негативами однонаправленных снятий, произведенных после отделения заготовки от нуклеуса, по морфологии близок к атипичным нуклеусам-резцам (рис. 3, 6). Зафиксирован высокий удельный вес пластинчатых продуктов - 46,5 % от всех сколов (табл. 1; рис. 3, 12 ) и сколов декортикации - 54,5 %. Поддержание выпуклого фронта нуклеусов обеспечивалось снятием краевых и реберчатых сколов (рис. 3, 4 , 10 ). Среди различных типов огранки дорсальных поверхностей пластин преобладает параллельная однонаправленная - 65 %, сколы с бипродольной дорсальной поверхностью составляют 25 %. Дифференциация пластин по ширине позволила выявить серию мелких сколов этого вида (23,4 %) (рис. 3, 1 ). В индустрии доминируют средние пластины (20-40 мм) -51,1 % от всех пластин, при этом крупные пластины (> 40 мм) редки (4,3 %). По средним метрическим показателям главенствуют в данном ассамбляже относительно небольшие пластины (длина 51 мм, ширина 25, толщина 7 мм). Среди остаточных ударных площадок сколов превалируют естественные и гладкие - 71,7 %; доля подправленных площадок (они в основном двугранные) составляет 18,9 %. Зафиксированы признаки использования специфического для НВП приема подготовки края ударной площадки с помощью пикетажа (рис. 3, 12 , 15 ).

Орудийный набор составляют 26 предметов, или 1/4 всех технологически значимых артефактов

(табл. 1). Большая часть орудий (17 экз.) оформлена на пластинчатых сколах. Относительно многочисленны пластины (5 экз.) и отщепы с ретушью (6 экз.). Устойчивую серию образуют шиповидные орудия (6 экз.). Имеется симметричный остроконечник на дистальном фрагменте пластины (рис. 3, 2 ). Индустрию характеризует применение приема преднамеренной фрагментации орудий. Свидетельствами его использования являются тронкированное (рис. 3, 7 ) и три полифункциональных (рис. 3, 9 ) орудия. Имеются пять зубчато-выемчатых изделий (рис. 3, 8 , 13 ); такая же обработка представлена на ретушированной пластинке (рис. 3, 1 ). У одного из выемчатых орудий зафиксированы признаки использования еще одного характерного для НВП приема - вентрального уплощения ударного бугорка (рис. 3, 4 ). К специфическим для начальной стадии верхнего палеолита орудиям [Рыбин и др., 2022] относится полифункциональная пластина с черешком (рис. 3, 3 ), проксимальная часть которой с обоих продольных краев обработана интенсивной крутой чешуйчато-ступенчатой ретушью. В орудийном наборе индустрии высока доля фрагментированных предметов. Из 17 пластин - заготовок орудий - только 1 предмет целый. На большинстве орудий следы вторичной обработки сосредоточены на 1/4 периметра. Доля предметов, у которых рабочий край подвергся сильной и средней модификации, высокая - 15 и 50 % соответственно. У 7,7 % орудий имеются три и более морфологически различных элементов вторичной обработки, у 30,8 % - два элемента.

Артефакты из слоев 1-3 изготовлены из тех же разновидностей силицитов, что и находки из слоев 4 и 5. Сколы из слоев 1-3 и система их подготовки аналогичны таковым из горизонта 4-5 стоянки. Орудийный набор, насчитывающий восемь предметов, включает несерийные формы простых изделий: одинарное продольное скребло, концевой скребок, шиповидное орудие, ретушированный отщеп, три ретушированные пластины, в т.ч. одна с вентрально уплощенным ударным бугорком, и фрагментированное орудие.

Обсуждение

Индустриальный комплекс слоев 4 и 5 характеризуется использованием преимущественно специфической бипродольной объемной технологии, направленной на получение в основном средних и мелких пластин на основе подпризматической/асимметричной объемной концепции редукции. Техника подготовки поверхности скалывания предполагала подготовку гладких, реже - подправленных ударных площадок с помощью снятия карниза, обратной редукции и пикетажа. Орудийный набор немногочисленный, включает формы, характерные для НВП.

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии каких-либо значимых качественных и количественных различий между индустриями ассамбляжей слоев 1-3, а также 4 и 5. В верхних слоях памятника не зафиксированы проявления традиции, отличающейся от представленной в основном культурном слое. В седиментах стоянки имеется только один культурный слой, матрица которого находится в литологическом слое 4; все артефакты, содержащиеся в выше-и нижележащих отложениях оказались в этом слое в результате постседиментационных изменений - биотурбации, склоновых движений грунтов и т.д. Таким образом, стоянка Харганын-Гол-13 - это исключительно редкий для Толборского района однослойный археологический объект НВП.

На стоянке применялся очень узкий спектр каменного сырья, что крайне необычно для памятников региона. Ассамбляжи НВП толборской группы свидетельствуют об использовании, как правило, всех доступных разновидностей силицитов и других, более редких пород (насчитывается 13 их основных разновидностей). Поскольку первичные выходы сырья в непосредственной близо сти от памятника Харганын-Гол-13 отсутствуют (и это необычно для поселенческих систем Толборского района), можно предположить, что все артефакты были принесены на стоянку из отдаленных мест. Как отмечалось, все обнаруженные на территории раскопа нуклеусы представляют финальный этап редукции, при этом удельный вес предметов с естественной коркой достаточ- но велик, следовательно, в качестве сырья на стоянку доставлялось, скорее всего, небольшое количество нуклеусов, относящихся к начальной стадии подготовки, интенсивная редукция которых осуществлялась на месте. Индустрии соответствуют небольшие, по сравнению с другими комплексами НВП региона, нуклеусы и сколы, а также высокая степень фраг-ментированности артефактов. Полученные данные указывают на интенсивное и, вероятно, кратковременное использование орудий, предназначенных для выполнения определенных операций. Характеристику изучаемого комплекса дополняют показатели, по которым можно судить об особенностях заселения и деятельности на рассматриваемом участке памятника. Плотность распределения находок (включая отходы расщепления, площадь только раскопа 2022 г. 6 м2) составляет 37 каменных артефактов на 1 м2. Это один из самых низких показателей для объектов НВП Тол-борского района. Соотношение основных категорий каменных артефактов позволяет определить каменные индустрии НВП Толборского района как характерные для стоянок, находящихся вблизи выходов каменного сырья (табл. 2) [Рыбин и др., 2022]. Для них по соотношению количества сколов, приходящихся на один нуклеус, реконструируется невысокая интенсивность расщепления - от 15 до 25 сколов. Обращает на себя внимание то, что единственными памятниками с более высокими значениями этого показателя являются обе стоянки в долине Харганын-Гол, которая находится на периферии пояса каменного сырья. Материалы

Таблица 2. Соотношения основных категорий артефактов в комплексах НВП Толборского района

|

Стоянка |

Место залегания |

* о о ф 1 I |

6 S 3 1— * ф Z е: т g ■ ■ о К Ф О СО |

+ о £ S ф 5 X + |

* * о о ф 1 X |

6 S 3 >, * 1— * ф z е: т g ■ ■ о К Ф О СО |

+ о • • * ф 5 X + |

2 о 1-о —" * 8 5 “ £ Ё |

ф е; о 1-о 5 * Л го О о |

е ф о CQ 1-о го К О) п ° О ^ |

к го s о ф ф о * го о 5 & _а о d го о 1X ° О ^ |

Источник |

|

Толбор-16 |

Горизонт 6 |

1:5,7 |

1:2,1 |

1:15 |

– |

– |

1:5 |

6,2 |

64,1 |

29,7 |

62,9 |

Zwyns et al., 2019 |

|

Толбор-21 |

Раскоп 2, горизонт 4 |

1:3 |

1:6 |

1:22 |

1:1,8 |

1:6 |

1:13 |

4,2 |

82,8 |

13 |

32 |

Rybin et al., 2020 |

|

Толбор-4 |

Горизонт 5а |

1:2,3 |

1:6 |

1:15 |

1:1,7 |

1:7,2 |

1:9,5 |

6,4 |

76,6 |

17 |

46,6 |

Данная работа |

|

Горизонт 6 (2006 г.) |

1:4,2 |

1:5 |

1:25 |

1:2,6 |

1:5 |

1:16 |

3,8 |

80 |

16,2 |

47,7 |

Рыбин и др., 2022 |

|

|

Харганын-Гол-5 |

Горизонт 5 |

1:6,1 |

1:7,8 |

1:44,5 |

1:3,9 |

1:8,2 |

1:36 |

1,8 |

86,9 |

11,3 |

41,4 |

Khatsenovich et al., 2017 |

|

Харганын-Гол-13 |

Слои 4-5 |

1:8,6 |

1:2,7 |

1:32,6 |

1:4,6 |

1:2,9 |

1:18 |

3 |

71,2 |

25,7 |

60,2 |

Данная работа |

*Включая фрагментированные изделия.

**Только целые сколы и проксимальные фрагменты.

***Без учета отходов расщепления.

изучаемого памятника свидетельствуют об интенсивности деятельности по производству и использованию орудий (количество неретушированных сколов на одно орудие) – на каждый второй-третий скол наносилась вторичная обработка. На остальных памятниках, кроме стоянки Толбор-16, эти показатели вдвое ниже. Что касается эффективности деятельности, связанной с изготовлением орудий, то она низка почти на всех стоянках Толборского района (2–5 орудий на 1 нуклеус), за исключением стоянок в долине Харганын-Гол (6–8 орудий на 1 нуклеус), и приближается к показателям стоянок НВП Забайкалья, на которые сырье, вероятно, приносили [Лбова, 2000].

Заключение

Выявленные особенности однослойной стоянки Харганын-Гол-13 позволяют относить ее индустрию к селенгинскому варианту НВП. На формирование ее облика могло повлиять несколько факторов. Главный из них – отсутствие в окрестностях стоянки выходов каменного сырья. Это заставляло обитателей стоянки приносить на ее территорию уже подготовленные нуклеусы. Непродолжительная, но активная деятельность человека на исследованном участке была связана с изготовлением, оформлением и использованием орудий. Стоянка устроена в расширении речной долины недалеко от скальных выходов, сформировавших относительно узкое пространство; это было удобное место для охоты на животных. Человек НВП Северной Монголии охотился на крупных млекопитающих (эквиды и бовиды), что требовало от него постоянных передвижений. Как представлялось ранее, другим фактором, определявшим место выбора стоянок, являлось наличие рядом каменного сырья, подходящего для изготовления орудий. До недавнего времени единственным типом поселений НВП Толборского района считалась стоянка-мастерская на выходах каменного сырья. Изучение Харганын-Гол-13 позволило реконструировать особенности кратковременной охотничьей стоянки, обитатели которой занимались, возможно, утилизацией добычи, о чем косвенно свидетельствуют обнаруженные на памятнике немногочисленные кости, относящиеся к ценным в питательном отношении частям туш животных. Данная стоянка отличается от других поселений тем, что вблизи от нее нет источников каменного сырья. С учетом этой особенности можно говорить о существовании более разнообразной, чем предполагалось ранее, поселенческой системы. Такие комплексы представлены небольшими стоянками НВП [Рыбин и др., 2016], для которых характерны малое количество или отсутствие нуклеусов, высокая доля орудий и низкая плотность распреде- ления находок на территории. Они известны на «тупиковых» правых притоках Селенги за пределами наиболее активно осваивавшейся, «транзитной» для популяций НВП, долины Их-Тулбурийн-Гол с богатыми выходами каменного сырья. Таким образом, существовавшая в НВП Северной Монголии система мобильности предполагала смену различных по назначению стоянок.

Исследования проводились за счет гранта РНФ № 1918-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего палеолита восточной части Центральной Азии и Южной Сибири: полицентризм или перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии».

Список литературы Новый тип поселений начального верхнего палеолита бассейна Селенги - кратковременная стоянка Харганын-Гол -13 (Северная Монголия)

- Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Таймагамбетов Ж.К., Шалагина А.В., Гладышев С.А., Ульянов В.А., Дуванбеков Р.С., Шуньков М.В. Ушбулак – новая многослойная стоянка верхнего палеолита на северо-востоке Казахстана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 16–29.

- Гладышев С.А., Гунчинсурэн Б., Болорбат Ц., Одсурэн Д., Табарев А.В., Хаценович А.М. Археологические исследования в долине реки Харганын-гол (Северная Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 30–35.

- Деревянко А.П. Переход от среднего к верхнему палеолиту на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 7. – С. 70–103.

- Константинов М.В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. – Улан-Удэ; Чита: Изд-во Ин-та обществ. наук БНЦ СО РАН: Чит. пед. ин-т, 1994. – 264 с.

- Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 240 с.

- Рыбин Е.П., Антонова Ю.Е., Ташак В.И., Кобылкин Д.В., Хаценович А.М., Гунчинсурен Б. Ранние стадии верхнего палеолита бассейна Селенги: вариабельность каменной технологии, жизнеобеспечение и поселенческие системы // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2022. – Т. 1. – С. 285–328.

- Рыбин Е.П., Когай С.А., Хаценович А.М., Гунчинсурен Б., Ангарагдулгуун Г., Вольвах А.О. Разведка палеолитических памятников в среднем течении реки Харганын-Гол (Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 155–159.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Гунчинсурэн Б., Шелепаев Р.А., Одсурэн Д., Болорбат Ц., Маргад-Эрдэнэ Г., Попов А.Ю. Роль специфического каменного сырья в освоении среднего течения реки Селенги палеолитическими популяциями // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 159–163.

- Ташак В.И. Хронология раннего этапа верхнего палеолита Западного Забайкалья (по материалам Подзвонкой) // Рос. археол. ежегодник. – 2011. – № 1. – С. 100–110.

- Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Zotkina L.V., Gunchinsuren B., Bolorbat T., Odsuren D., Olsen J.W., Shelepaev R.A., Popov A.Y. New evidence for Paleolithic human behavior in Mongolia: the Kharganyn Gol 5 site // Quat. Int. – 2017. – Vol. 442. – P. 78–94.

- Gillam C.J., Gladyshev S.A., Gunchinsuren B., Olsen J.W., Tabarev A.V., Rybin E.P. Update on Paleolithic Research in Northern Mongolia // Legacy SCIAA. – 2014. – Vol. 18, N 2. – P. 22–23.

- Li F., Kuhn S.L., Bar-Yosef O., Chen F.-Y., Peng F., Gao X. History, Chronology and Techno-Typology of the Upper Paleolithic Sequence in the Shuidonggou Area, Northern China // J. of World Prehist. – 2019. – Vol. 32. – P. 111–141.

- Rybin E.P., Paine C.H., Khatsenovich A.M., Tsedendorj B., Talamo S., Marchenko D.V., Rendu W., Klementiev A.M., Odsuren D., Gillam J.C., Gunchinsuren B., Zwyns N. A new Upper Paleolithic occupation at the site of Tolbor-21 (Mongolia): Site formation, human behaviour and implications for the regional sequence // Quat. Int. – 2020. – Vol. 559. – P. 133–149.

- Zwyns N. The Initial Upper Paleolithic in Central and East Asia: blade technology, cultural transmission, and implications for human dispersals // J. of Paleolithic Archaeol. – 2021. – Vol. 4. – P. 19.

- Zwyns N., Paine C., Bolorbat T., Talamo S., Fitzsimmons K., Gantumur A., Guunii L., Davakhuu O., Flas D., Dogandzic T., Doerschner N., Welker F., Gillam J.C., Noyer J.B., Bakhtiary R.S., Allshouse A.F., Smith K.N., Khatsenovich A.M., Rybin E.P., Gunchinsuren B., Hublin J.-J. The Northern Route for Human dispersal in Central and Northeast Asia: New evidence from the site of Tolbor-16, Mongolia // Sci. Rep. – 2019. – Vol. 9. – P. 11759.