Новый тип золото-платинометалльного оруденения на Полярном Урале

Автор: Пыстин А.М., Пыстина Ю.И., Генералов В.И., Потапов И.Л.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

На Полярном Урале давно известны эндогенные проявления платиноидов в хромитонос-ных ультрабазитах палеозойской офиолитовой ассоциации. Открытые недавно проявле-ния малосульфидных золото-платинометалльных руд приурочены к верлит-клинопироксенитовому массиву, который по геологическому строению, химическому составу пород и породообразующих минералов не может быть отнесен к офиолитам. Это фрагмент либо расслоенного интрузива, либо ультрамафитового комплекса дунит-пироксенит-габбровой (платиноносной) ассоциации. Благороднометалльная минерализа-ция приурочена к оливиновым клинопироксенам. Установлены самородные образования золота, серебра, платины, интерметаллиды золота, серебра, платиноидов, арсениды, тел-луриды, антимониды и висмутиды платины и палладия.

Благороднометалльная минерализация, платиноиды, верлит-клинопироксенитовый массив, офиолиты

Короткий адрес: https://sciup.org/14992387

IDR: 14992387 | УДК: 549:553.441.06(234.851)

Текст научной статьи Новый тип золото-платинометалльного оруденения на Полярном Урале

На Полярном Урале давно известны эндогенные проявления платиноидов в хромитоносных ультрабазитах палеозойской офиолитовой ассоциации. Минералы платиновой группы представлены здесь относительно тугоплавкими разновидностями Ru–Os–Ir состава при подчиненном значении Рt, Pd и Rh. В 2002 г. при геологическом до-изучении масштаба 1: 200 000 в бассейне р. Хара-маталоу было открыто рудопроявление малосуль-фидных медных руд [1], в которых впервые для региона установлены минералы Au и Ag в ассоциации с минералами Pd, Bi и Te [2]. Позднее нами также выявлены минералы платины [3].

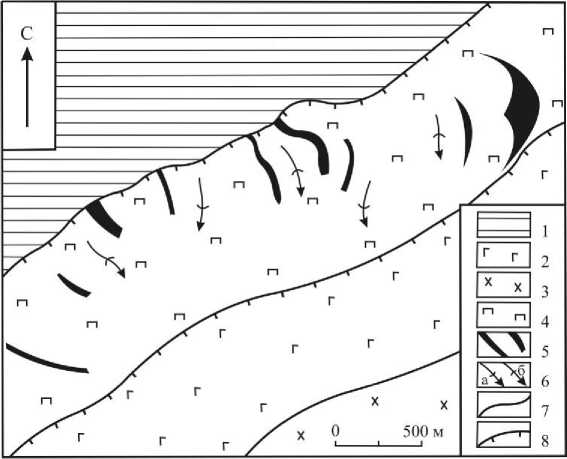

По современным представлениям рудопро-явление, получившее название Озерное, приурочено к кершорскому плутоническому комплексу, представляющему собой существенно габброидную часть войкарского офиолитового комплекса (рис.1). В результате проведенных исследований установлено, что рудовмещающий верлит-клинопироксе-нитовый массив (1.0 х 4.0 км), названный Дзеляты-шорским (рис. 2), резко отличается от окружающих его базит-гипербазитовых образований псев- достратификацией пород, выраженной субпластовой ритмичной вещественной дифференциацией, ориентировкой первичных структур (поперечной к уральским) и особенностями химического состава пород и породообразующих минералов. По этим признакам массив интерпретируется нами как фрагмент древнего (докембрийского) основания уралид, тектонически совмещенного с породами палеозойской офиолитовой ассоциации [4].

Породы, слагающие Дзелятышорский массив, представлены (в порядке убывания): оливиновыми клинопироксенитами, клинопироксенитами, верлитами и оливинитами. Судя по имеющимся химическим анализам, породы образуют непрерывную серию составов от безоливиновых клинопироксени-тов до оливинитов. Ритмичная субпластовая вещественная дифференциация массива выражается в перемежаемости перечисленных выше пород. Исключение составляют оливиниты, которые наряду с телами, с согласными с элементами «расслоенно-сти», встречаются также в виде жил. Толщина отдельных элементов ритмов от нескольких сантиметров до десятков метров. Общая мощность вскры-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района рудопроявления Озерное.

1 – райизско-войкарский ультрабазитовый комплекс (дуниты, гарцбургиты); 2-5 – кершорский плутонический комплекс: 2 – дуниты, 3 – кли-нопироксениты и верлиты (Дзелятышорский верлит-клинопироксени-товый массив), 4 – габбро, 5 – габбро-амфиболиты; 6-7 – собский комплекс: 6 – габбро-диориты, 7 – диориты; 8 – геологические границы; 9 – крутопадающие разломы; 10 – надвиги.

того на рудопроявлении фрагмента верлит-клино-пироксенитового массива составляет 400 – 600 м. В нижней его части (видимая мощность 150 м) преобладают клинопироксениты, в средней части разреза (от 150 до 300 м в разных частях ру-допроявления) доминируют оливино-вые клинопироксениты и верлиты,и, наконец, выше – снова клинопироксе-ниты (видимая мощность около 30 м).

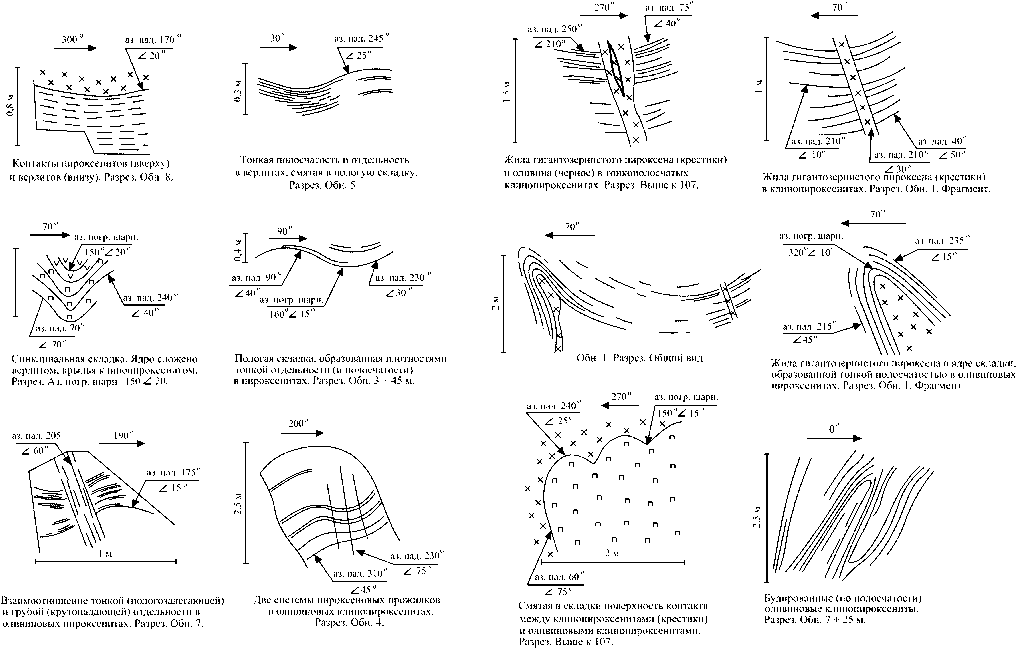

Плоскости первичной неоднородности (псевдостратификации) обычно залегают полого (рис. 3). Углы наклона «пластов» чаще всего не превышают 200 . Складки, образованные плоскостями «расслоенности», как правило, слабо выражены, но иногда отмечаются сжатые складки, в том числе запрокинутые (рис.4). Преобладающее простирание складок северо-западное. Шарниры складок полого погружаются на юг-юго-восток. Вдоль осевых поверхностей складок часто отмечаются жилы, сложенные либо клинопироксеном, либо оливином. Жильным материалом также выполнены ядерные части некоторых складок. Учитывая высокотемпературный характер жильного материала, выполняющего отслоения вдоль осевых поверхностей ранних складок, можно утверждать, что наблюдаемые складки сформировались в еще не полностью остывшем массиве на постмагматической стадии.

Сравнение средних содержаний пород верлит-клинопироксенитового ряда из различных природных ассоциаций (по [5]) показывает, что породы Дзеляты-шорского массива (верлиты, оливиновые клинопироксе-ниты и клинопироксениты) отличаются пониженными содержаниями TiO 2 и K 2 O от ультрамафитов щелочно-ультраосновных комплексов. Средние содержания оксидов в породах других природных ассоциаций перекрываются. Более информативными являются отношения TiO2 к Al2O3 и MgO к FeO. По абсолютным значениям этих отношений породы Дзелятышорского массива отличаются от ультра-мафитов габброидного комплекса офиолитов и сопоставимы с породами расслоенных интрузивов и ультрамафитами дунитпи-роксенитгаббровой (платиноносной) ассоциации.

При изучении РЗЭ в породах Дзелятышорского массива установлено «горизонтальное» и «вогнутое» распределение спектров, не свойственное для ультрамафитов офиолитовых комплексов.

Рис. 2. Геологическая схема Дзелятышорского верлит-клинопи-роксенитового массива.

1 – кершорский плутонический комплекс (габброамфиболиты, дуниты); 23 – собский комплекс: 2 – габбродиориты, 3 – дио-риты; 4-5 – Дзеляты-шорский верлит-клинопироксенитовый массив: 4 – клинопироксениты, оливиновые клинопироксениты, вер-литы, оливиниты нерасчлененные, 5 – субпластовые тела верлитов; 6 – оси структур: а – антиклинальных, б – синклинальных; 7 – геологические границы; 8 – надвиги.

Рис. 3. Первичная расслоенность в оливиновых клинопироксенитах.

Обнажение находится в районе устья скв. 530.

аналогичным минералам в породах расслоенных интрузивов (6-19%, по [5]). В отличие от клинопироксенов в породах зональных комплексов Платиноносного пояса Урала они не обнаруживают сопряженный рост железистости и глиноземистости и демонстрируют тренд вариаций составов, свойственный клинопироксенам зональных комплексов платформенного типа (Кондерский и Скергаардский массивы).

Таким образом, химические особенности пород и породообразующих минералов Дзелятышорского массива подтверждают геолого-структурные данные, свидетельствующие о том, что этот массив не относится к образованиям кэршорского пироксенит-габброидного комплекса вой-карской офиолитовой ассоциации. Это фрагмент либо расслоенного интрузива, либо ультрамафитового комплекса дунит-

Рис. 4. Зарисовка элементов расслоенности и полосчатости в породах верлит-клинопироксенитового массива. Примечание: на зарисовках показаны магнитные азимуты.

Дополнительную информацию о генезисе пород можно получить при анализе состава первичных породообразующих минералов.

Оливины в породах Дзелятышорского массива имеют в своем составе 12-30% фаялитового компонента. Столь относительно высокая железистость и большие вариации этого показателя для оливинов в одном массиве свойственны породам расслоенных интрузивов (9-27%fa, по [5]). По железистости клинопироксениты в породах Дзеляты-шорского массива (9-21%) также наиболее близки пироксенит-габбровой (платиноносной) ассоциации. Судя по особенностям состава породообразующих минералов, Дзелятышорский комплекс, возможно, является фрагментом расслоенного интрузива.

Благороднометалльная минерализация в Дзелятышорском массиве приурочена к оливино-вым клинопироксенитам, которые в наблюдаемом разрезе занимают средне-верхнее положение. Горизонт оливиновых клинопироксенитов, мощностью до 300 м, включает рудные тела со средним содержанием условного палладия от 0,82 до 3,44 г/т. К настоящему времени в пределах массива выделено 13 благороднометалльных рудных тел, мощность которых варьирует от 1,8 до 30,2 м. По данным ОАО «Ямальская горная компания», суммарные прогнозные ресурсы благородных металлов категории Р1 до глубины 250 м составили 22,4 т (при среднем содержании условного палладия 1,15 г/т). Золото-сульфидное оруденение проявлено весьма локально. Относительно высокие концен- трации золота были обнаружены в северной части Дзелятышорского массива, где в рудном теле мощностью 2,7 м среднее содержание Au – 1,42 г/т, Pd – 1,01, Pt – 0,24; Cu – 0,4%. С платиной и палладием золото не коррелируется. Отдельно золото-сульфидные тела не выделялись. Прогнозные ресурсы категории Р1 золота в составе 13 отмеченных выше золото-платино-палладиевых рудных тел составили до глубины 250 м 1,56 т (при среднем содержании Au 0,08 г/т).

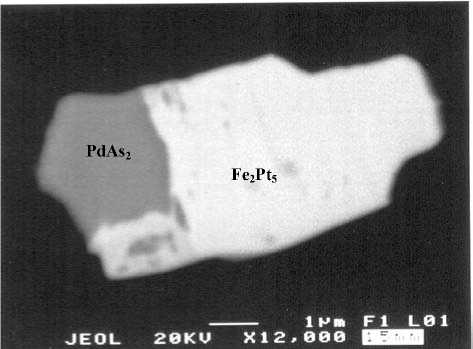

Рис. 5. Включение сростка палладоарсенида и ферроплатины в диопсиде. На правом снимке – деталь. Аншлиф 101007.

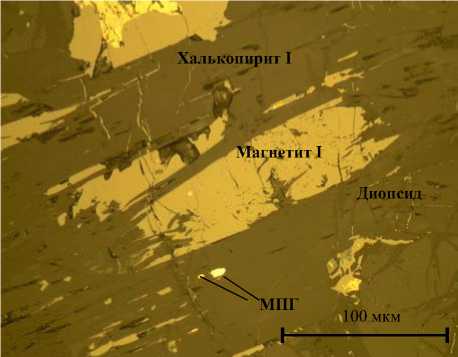

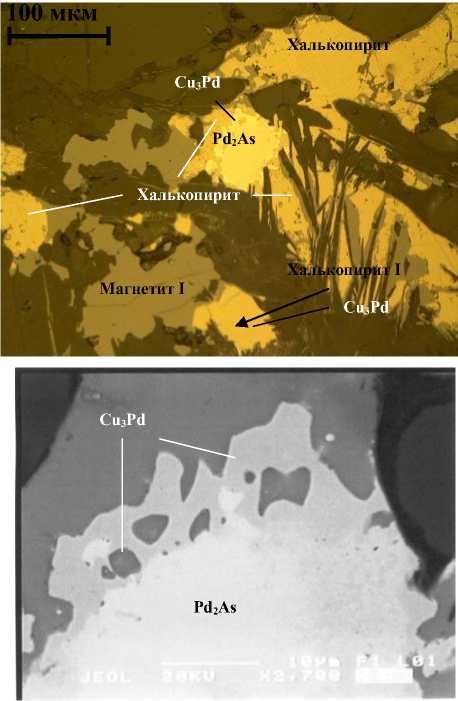

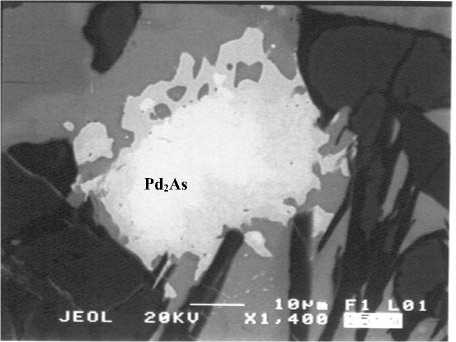

Рис. 6. Сростки халькопирита I с магнетитом I и минералами палладия (светло-желтое зерно в центре снимка). Шестоватые агрегаты амфибола окаймляются магнетитом II. Два снимка: справа и внизу – детали левого верхнего рисунка. Центральная часть зерна – палладоарсенид, Pd2As; краевая – интерметаллид, Cu3Pd. Мелкие светлые зерна в халькопирите I – Cu3Pd. Аншлиф 101007.

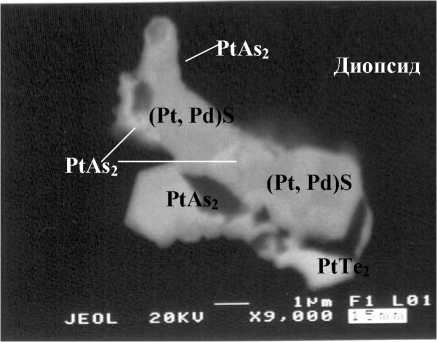

Рис. 7. Сросток брэггита – (Pt,Pd)S с арсенидом и теллуридом платины в диопсидовой матрице. Аншлиф 126010.

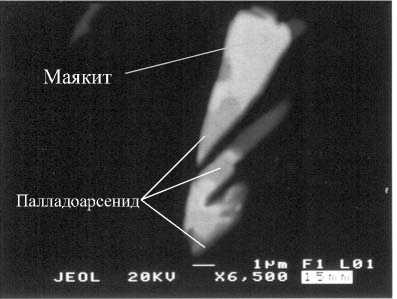

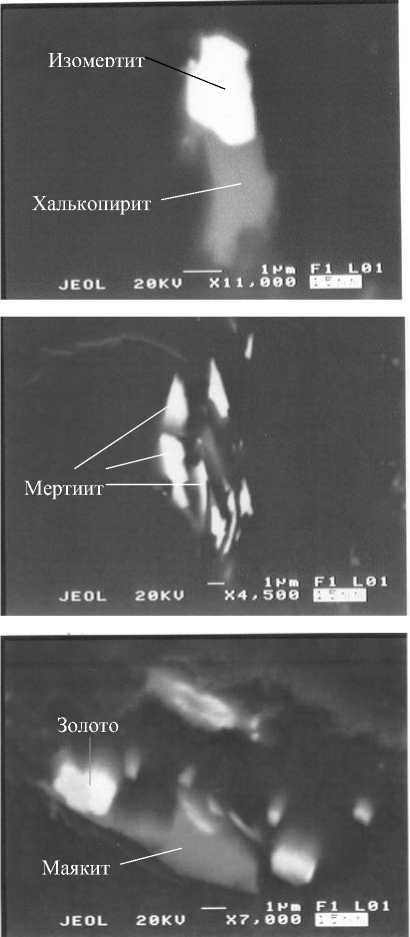

Минералы благородных металлов представлены самородными образованиями Au, Ag, Pt, интерме-таллидами Au, Ag и платиноидов, арсенидами, теллуридами, антимонидами и висмутидами Pt и Pd.

Общий список минералов благородных металлов в рудоносных породах проявления Озерное включает:

-

– самородное золото Au;

-

– самородное серебро Ag;

-

– золото-серебряные фазы, в которых соотношения Au и Ag изменяются от 1:1 до 1:6, в том числе отвечающие формулам электрума Au и Ag и кюстелита AuAg 3 ;

-

– золото-медные фазы с изменением составов от медистого золота до золотистой меди, в том числе отвечающие формулам купроаурида (Cu,Pd) 3 Au 2 , аурикуприда AuCu 3 и тетракуприда AuCu;

-

– самородную платину Pt;

-

– железистую платину Fe 2 Pt 5 ;

-

– палладистую медь PdCu 3 ;

Рис. 8. Сростки минералов благородных металлов и сульфидов меди в ассоциации с серпентином (темное поле) в оливиновом клинопироксените. Аншлиф 145042.

-

– золото-палладистую медь AuPd2Cu8;

-

– брэггит (Pt,Pd)S;

-

– высоцкит PdS;

-

– сперрилит PtAs2;

-

– арсенопалладинит Pd 3 As - Pd 8 As 3 ;

-

– палладоарсенид Pd 2 As;

-

– маякит (Pd,Ni)As;

-

– атенеит (Pd,Hg) 3 As;

-

– изомертиит Pd 5 AsSb;

-

– мoнчеит PtTe2;

-

– меренскит PdTe 2 ;

-

– котульскит PdTe;

-

– таркианит (Pd,Ag) 2 Te;

-

– гессит Ag 2 Te;

-

– майченерит Pd(Te,Bi) 2 ;

-

– соболевскит PdBi;

-

– фрудит PdBi 2 ;

-

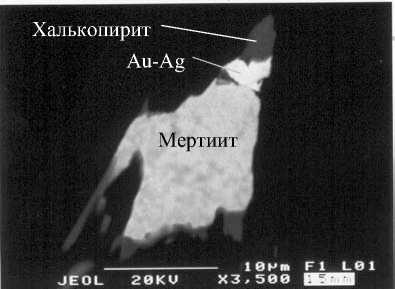

– мертиит Pd 5 Sb 2 ;

-

– стибиопалладинит Pd 3 (Sb,Te).

Относительно высокотемпературные платиноиды: самородные образования, интерметаллиды и сульфиды ассоциируются с первичными силикатами и рудными минералами, образуя в них мелкие включения, размером 10-50 мкм. Как правило, они в той или иной степени замещены относительно низкотемпературными платиноидами. Так, например, наблюдаемые на вышеприведенных рисунках соотношения минералов можно интерпретировать как частичное замещение интерметаллидов Pt (рис. 5) и Pd (рис. 6) палладоарсенидом – Pd 2 As и замещение брэггита – (Pt, Pd)S сперрилиттом – PtAs 2 (рис. 7) .

Относительно низкотемпературные платиноиды: арсениды, теллуриды, антимониды и вис-мутиды образуют две генетические группы. Одна из них, как уже отмечено выше, включает продукты замещения и полные псевдоморфозы по самородным платиноидам, интерметаллидам и сульфидам. Минералы этой группы, как и замещаемые ими минералы благородных металлов, образуют включения в первичных силикатах и рудных минералах. Другая генетическая группа представлена самостоятельными новообразованиями размером до 20 мкм в ассоциации с вторичными силикатами и рудными минералами (рис. 8). В общем балансе бла-городнометалльного вещества доминирующая роль принадлежит минералам благородных металлов, ассоциирующимся с вторичными силикатами и рудными минералами.

Для платиноидов характерна изменчивость состава в пределах отдельных зерен. Она связана с процессами распада первичных благородноме-талльных минералов, процессами замещения одних благороднометалльных минералов другими и, вероятно, одновременной кристаллизацией нескольких минеральных фаз с образованием сростков минералов благородных металлов. Сростки минералов наиболее характерны для относительно низкотемпературных платиноидов.

Au – Ag фазы с низким содержанием Au сменяются при низкотемпературном изменении пород фазами с высоким содержанием Au, а также Au-Cu фазами.

Предлагается следующая рабочая модель формирования и накопления рудных элементов:

-

- при формировании массива благородные металлы и медь накапливались в магнезиальных породах (богатых оливином клинопироксенитах), которые в доступном для изучения разрезе занимают средне-верхнее положение;

-

- гидротермально-метасоматические процессы, связанные с внедрением и остыванием габбро-вых интрузий, привели к формированию и накоплению золото-медной сульфидной минерализации вдоль границ с габбровыми интрузиями и в зонах, параллельных им. Эти же процессы привели к трансформации платиноидов в сульфидную форму, но, очевидно, не сопровождались существенным перераспределением элементов в пространстве;

-

- низкотемпературные изменения пород, выражающиеся в основном в их серпентинизации, привели к перераспределению и накоплению золота и сульфидов меди в зонах субширотной и, возможно, субмеридиональной (север-северо-запад-ной) ориентировки. Эти же процессы способствовали кристаллизации платиноидов в форме арсенидов, антимонидов, висмутидов.

Список литературы Новый тип золото-платинометалльного оруденения на Полярном Урале

- Котельников В.Г., Романова Н.В. Новый тип медного платино-золото-палладиевого оруденения на восточном склоне Полярного Урала//Геология и минеральные ресурсы европейского Северо-Востока России. Сыктывкар: Геопринт, 2004. С. 40-42.

- Медно-золото-палладиевая минерализация в ультрабазитах Войкаро-Сынинского массива на Полярном Урале/С.К.Кузнецов, В.Г.Котельников, С.А. Онищенко, В.Н. Филиппов//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, № 5. 2004.С. 2-4.

- Платинометалльная минерализация в рудах проявления Озерное (Полярный Урал)/А.М. Пыстин, Ю.И. Пыстина, И.Л. Потапов, В.Н. Филиппов//Структура и разнообразие минерального мира: Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар, 2008. С. 176-177.

- Медно-благороднометалльная минерализация в докембрийских клинопироксенитах на Полярном Урале/А.М.Пыстин, Ю.И.Пыстина, И.Л.Потапов, Ю.А.Ронкин//Геодинамика, магматизм, седиментогенез и минерагения северо-запада России. Петрозаводск, 2007. С.329-331.

- Магматические горные породы. Т. 5. М.: Наука, 1988. 510 с.