Новый взгляд на гончарные технологии обитателей поселения майкопской культуры Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии

Автор: Исерлис М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

Майкопская культура IV тыс. до н.э. - один из феноменов в археологии и истории Евразии. Керамическая коллекция поселения Усть-Джегута, расположенного в предгорьях Северо-Западного Кавказа, может служить источником важной информации о гончарных технологиях и гончарах. В статье приводится информация о географическом положении и геологии территории в районе памятника. Раскрывается методика исследования керамической коллекции. По результатам петрографического анализа выделены рецепты формовочных масс. На основе оптико-минералогического исследования определены источники сырья. Исследованная коллекция отличается разнообразием технических и технологических приемов (специфические отбор сырья, приемы конструирования сосудов и обработки поверхности). Проведена корреляция типов сосудов и теста. Основное внимание уделяется рассмотрению гончарных техник. Прослежена связь между типами изделий и рецептами формовочных масс. Выделены три майкопские индустрии посуды. Установлено, что сосуды были изготовлены гончарами, различающимися по степени квалификации. Массивные изделия - пифосы, крупные чаши - созданы высококвалифицированными мастерами. Основная часть сосудов сделана гончарами среднего уровня. Сосуды для варки пищи изготавливались в рамках домашнего производства. Сформулирован вывод о сложившейся специализации в гончарном производстве и сохранении домашнего производства.

Майкопский феномен, северный кавказ, усть-джегута, гончарные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/145145930

IDR: 145145930 | УДК: 903.02 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.013-023

Текст научной статьи Новый взгляд на гончарные технологии обитателей поселения майкопской культуры Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии

Исследователи связывают феномен майкопской культуры IV тыс. до н.э. с культурами Южного Кавказа, Месопотамии, Анатолии, Сирии, Северного Ирана и Европы [Андреева, 1977; Von Majkop…, 2010; Lyonnet, 2007; Нариманов, Ахундов, Алиев, 2007; Нечитайло, 1991; Rezepkin, 2000]. Высказывалось предположение о том, что некоторые майкопские сосуды изготовлялись на основе технологии, привнесенной с южных территорий, с использованием гончарного круга [Мунчаев, 1975, с. 324–332, 1994, с. 197–201; Кореневский, 2004, с. 36–39, 49–62]. За последние 20 лет появились новые данные по майкопским поселениям, в т.ч. значительное количество калиброванных радиоуглеродных дат [Черных, Орловская, 2007; Kohl, 2007; Кореневский, 2004; Lyonnet, 2000, 2007; Трифонов, 2001], результаты генетических исследований [Allentoft et al., 2015; Sokolov et al., 2016] и анализа керамики [Lyonnet, 2007; Кореневский, Кизилов, 2015; Резепкин, 2012; Резепкин, Поплевко, 2009; Ре-зепкин, Кулькова, 2018; Поплевко, 2018; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013].

При интерпретации археологических материалов высказывались различные гипотезы, однако они не учитывали в полном объеме результаты анализа керамики – наиболее часто встречающегося и основного компонента материальной культуры. Поэтому для дальнейшего обсуждения майкопского феномена необходимо располагать описанием и определениями технологии изготовления керамики.

Данное исследование выполнено в рамках проекта по определению технико-технологических особенностей производства керамики из разных памятников майкопской культуры. Методика исследования

основана на анализе операционных цепей ( chaîne-opératoire ) [Lemonnier, 1986; Leroi-Gourhan, 1943], результаты которого позволяют реконструировать гончарные производства [Бобринский, 1978].

Географическое положение и геология района памятника

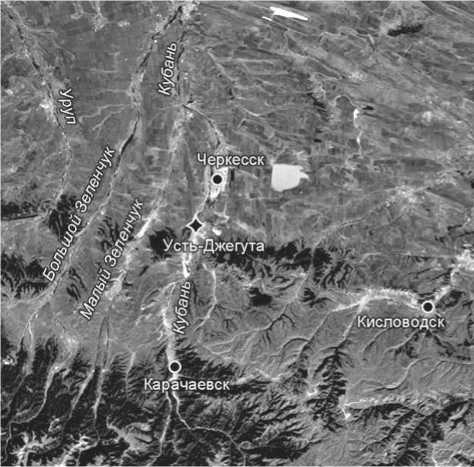

Поселение Усть-Джегута расположено севернее одноименного города, в 12 км к югу от г. Черкесска, на восточной террасе р. Кубань, на высоте 870 м над ур. м. (рис. 1). Геоморфологически это район слабо всхолмленного низкогорья (500–1 000 м над ур. м.) между субмеридиональными отрогами Главного Кавказского хребта (Большого Кавказа) на его северном склоне (истоки р. Кубань – северо-западный склон г. Эльбрус). Сеть речек – притоков Кубани – на этом участке ограничена с юга Пастбищным хребтом, который является одной из орографических структур, осложняющих северный склон Главного Кавказского хребта.

Геология и само возникновение горной системы Кавказа обусловлены палеоцен-кайнозойской альпийской складчатостью. В сформированных наиболее ранними ее фазами хребтах – Главном Кавказском и закавказских – присутствуют кислые и средние интрузивные породы палеозойского фундамента (граниты-диориты), а в складчатость вовлечены морские отложения мезозоя – юрские и меловые песчаники, алевролиты, сланцы, биогенные известняки с крино-идеями, фораминиферами, радиоляриями [Геология Большого Кавказа…, 1976; Кhain, Milanovsky, 1963; Philip et al., 1989]. Тектонические разломы, осложнявшие складчатость, сопровождались вулканизмом с образованием эффузивов – базальтов, андезитов, дацитов, а также туфобрекчий [Государственная геологическая карта СССР, 1987].

На северном склоне Большого Кавказа проявлены более поздние фазы альпийской складчатости – в них, помимо юрских и меловых, участвуют отложения палеогена и неогена. Памятник Усть-Джегута находится в полосе стабильного развития (мощность до 400 м) морских глин майкопской серии олигоцен-нижне-миоценового возраста, протянувшейся вдоль всего Северного Кавказа и имеющей продолжение на Крымском п-ове и в Западном Причерноморье. Майкопская серия, как правило, перекрыта глинами, алевролитами и песками четвертичных террас. Однако эрозия, усилившаяся после поздних фаз альпийской активности, нередко приводила к обнажению дочетвертич-ных пород – палеогеновых глин, песчаников, мергелей и известняков. Так, в 5–7 км севернее памятника

Рис 1 . Расположение поселения Усть-Джегута.

встречаются выходы палеоценовых и эоценовых глин, мергелей и алевролитов [Государственная геологическая карта СССР, 1957]. Примечателен набор пород в отложениях майкопской серии: в пределах Карачаево-Черкесии в бассейне Кубани и ее притоков они представляют собой чередование слоев (мощность по 100–150 м) известковистых глин и мергелей и неизвестковистых глин, часто с включениями доломитовых и известняковых конкреций и локально развитыми прослоями песчаников [Белуженко, Филиппова, Письменная, 2014].

Характеристика керамической коллекции памятника

Курганы и поселение Усть-Джегуты впервые были исследованы в 1964 г. Т.М. Минаевой и А.Л. Нечитайло [Нечитайло, 1978; Nechitajlo, 2007]. Материалы исследования, хранящиеся в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г . Н . Прозрителева и Г.К. Праве, вызывают большой интерес у археологов, однако до сих пор опубликованы не полностью.

Согласно полевым наблюдениям и сборам А.Л. Нечитайло, археологические находки, относящиеся к памятнику, распространены на площади 50 га [Nechitajlo, 2007]. Раскопки поселения не проводились. Находки были обнаружены на поверхности или в отвалах земли. Эти материалы включают фрагменты обмазки с отпечатками плетней, нуклеусы, каменные орудия, кости животных и большое количество керамики.

Керамическая коллекция Усть-Джегуты состоит в основном из банок, мисок, чаш/чанов и пифосов. В нее входят также сферические горшки, кубок и посуда для приготовления пищи (горшки и жаровни). В коллекции имеются глиняные подставки.

На основе визуального анализа коллекцию Усть-Джегуты можно разделить на три группы:

1-я – посуда из мелкозернистой глиняной массы, различная по цвету – от бежевого до розового или красного, с небольшими органическими включениями или без таковых. Покрыта преимущественно ангобом, с заглаженной или лощеной поверхностью. Включает разнообразные сосуды для подачи и хранения пищи: миски, банки, сферические горшки и кубок;

2-я – посуда из глины с обильными растительными включениями сероватого, бежево-розового, красного или желтоватого цвета. Покрыта ангобом, с заглаженной или тщательно залощенной поверхностью. Включает пифосы, чаши/чаны диаметром до 80 см и банки;

3-я – посуда из формовочной массы с добавками крупнозернистого песка и иногда с растительными включениями, а также без них, от темно-серого до ко- ричневого цвета. Предназначена для приготовления пищи (жаровни и горшки).

По определению С.Н. Кореневского, керамические изделия из Усть-Джегуты типологически соответствуют галюгаевско-серегинскому варианту майкопской керамики (3 900–3 600/3 300 лет до н.э.) [2004, с. 50].

Методы исследования

Были обследованы 179 фрагментов и сосудов, в т.ч. 168 с поселения и 11 из курганов. Для минералогического анализа отобран 51 сосуд, в т.ч. 44 с поселения и 7 из кург. № 13, 32, 40 и 45. Отбор проб произведен качественным методом для обеспечения широкого разнообразия типов посуды и формовочных масс. Хотя дошедшая до нас керамика малочисленна, обследованная выборка включала сосуды всех типов, характерных для майкопских поселений.

Выборка составлена из репрезентативного количества сосудов (n = 51). Она включает горшки для приготовления пищи, жаровни и глиняную подставку. Методы формовки, обработка поверхности и состав сырья исследовались визуально и анализировались методами оптической минералогии [Iserlis et al., 2015; Whitbread, 1995]. Цвет и ориентация основного компонента теста определялись и описывались в соответствии со справочным руководством по описанию почвенных шлифов [Handbook…, 1985]. Были проанализированы минералы, встречающиеся в тонкозернистой фракции и среди отощителей. Частота встречаемости, классификационная принадлежность, морфология и степень окатанности минералов описывались с помощью визуальных карт [Ibid.]. В данной статье добавками считаются природные или введенные гончаром частицы. Образцы были разделены на группы по петрографическому составу глины и добавок. Петрография шлифов сопоставлялась с геологическими картами и образцами сырья [Геология Большого Кавказа…, 1976; Государственная геологическая карта СССР, 1957, 1987; Государственная геологическая карта России, 2000].

С учетом площади водосбора р. Кубань около памятника [Vita-Finzi, 1978] из окрестностей Усть-Джегуты для определения возможных источников глины было отобрано пять образцов потенциального сырья. Для каждого из них в естественном и обожженном гончарным способом виде были изучены шлифы. Для проверки пластичности, усадки и условий обжига изделий были подготовлены специальные тестовые брикеты [Iserlis et al., 2015].

В данном исследовании термин «класс посуды» описывает сосуды, сходные по макроскопическому составу глины, методам работы с материалом, приемам обработки поверхности и способам обжига.

Термин «формовочная масса» или «тесто» отражает сочетание различных компонентов и характеристик керамического изделия, включая глинистую часть, добавки и способы подготовки формовочной массы глины, определяемые методом исследования под микроскопом. Основу каждой формовочной массы составляет глина одного сорта из определенного месторождения. Посуда одного класса могла изготавливаться из различных формовочных масс и глина из одного источника могла использоваться производителями разных изделий, однако тесто определенного состава могло относиться только к одной мастерской или индустрии (несколько тесно связанных между собой мастерских).

Результаты исследования

Гончарные техники. Большая часть сосудов изготавливалась методом жгутового налепа. Следы от жгутов и горизонтальных соединений между ними видны на поверхности и в разрезе изделий. Не имеется свидетельств использования гончарного круга или турнетки. Выравнивание поверхности с помощью инструментов характерно для тех сосудов, которые не предназначались для приготовления пищи [Lyonnet, 2007; Nechitajlo, 2007].

Некоторые чаши/чаны и пифосы имеют следы применения техники жгутового налепа с использованием глиняных лоскутов. Наличие отпечатков рогожи и соломы на внешней поверхности закругленного основания пифоса позволяет предполагать, что нижняя часть сосуда изготавливалась в ямке-форме, покрытой тканью и/или соломой. Согласно отпечаткам веревок на внешней поверхности и глубоких следов от пальцев в нижней части пифоса, после создания стенок их закрепили веревкой; сосуд был еще сырой, когда его извлекли из ямки. Затем гончар обстрогал внешнюю нижнюю поверхность и соскреб излишки глины с наружных стенок, поддерживаемых веревками, с помощью жесткого орудия (кремневого ножа?). Лишнюю глину между жгутами он срезал или соскреб с целью выравнивания внешней поверхности чаш и удаления швов.

С точки зрения техники изготовления, за исключением методов обработки поверхности, сосуды для приготовления пищи (посуда 3-го класса) сходны с сосудами, предназначенными для других целей (посуда 1-го и 2-го класса). После завершения конструирования основного объема жаровни гончар намазывал внешнюю поверхность толстым, а внутреннюю – тонким слоем глины, после чего стенки изнутри тщательно заглаживал или шлифовал. Поверхность горшков подвергалась также лощению или заглаживанию, но при этом мастер прилагал гораздо меньше усилий к выравниванию и устранению складок или стыков между жгутами.

Толстый дополнительный слой ангоба обычно наносился на чаши/чаны и некоторые пифосы. По завершении формирования основного объема изделия сосуд покрывали дополнительным слоем глины толщиной до 2,5–2,9 мм, а после сухую или слегка увлажненную поверхность лощили твердым или полутвердым инструментом с рабочим краем шириной 2,0–3,3 см.

Характер и цвет изломов поверхности некоторых чаш/чанов и пифосов свидетельствуют о кратковременном обжиге в окислительной среде. На сосудах, определяемых как горшки для приготовления пищи, имеются признаки длительного воздействия огня – следы сажи и обширного поверхностного растрескивания.

С учетом особенностей техники изготовления керамика делится на три основные группы:

1-я – миски, сферические горшки, кубок и банки. Для создания тулова использовались глиняные жгуты. Для придания изделию формы применялась техника «наковальня и молоточек». Поверхность покрывали ангобом, выравнивали, заглаживали и изредка лощили;

2-я – чаши/чаны и пифосы. Создавались из жгутов и дополнительных глиняных лоскутов. Для поддержки толстых стенок во время формовки и сушки использовались веревки. По сле формовки и соскабливания глины со стенок для достижения нужной толщины происходил длительный процесс обработки поверхности. Для сосудов данной группы характерна лощеная или тщательно заглаженная внешняя поверхность;

3-я – сосуды для приготовления пищи. Для них характерны не очень тщательная обработка поверх-но сти (главным образом выравнивание) и покрытие густым ангобом.

Минеральный состав формовочных масс. По относительному количеству минералов и следам предварительной обработки сырья было определено 17 видов формовочной массы. Основные группы глин (A, Б, ББ, В, Г и Е) обозначаются прописными буквами, к которым могут добавляться цифры с указанием различных типов включений (см. таблицу ).

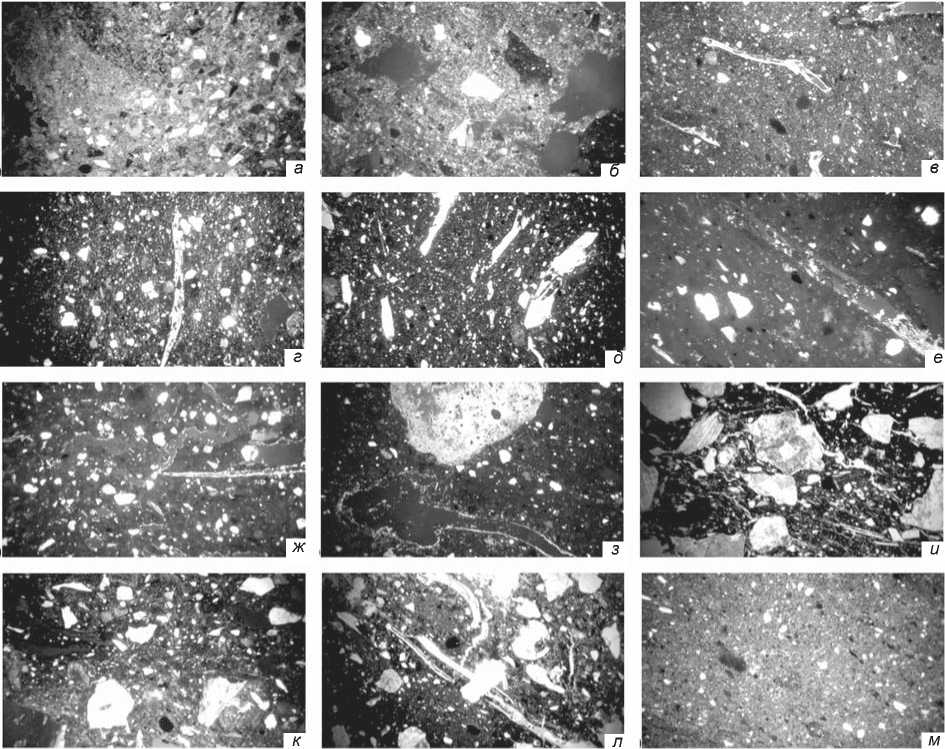

Группа А . Формовочная масса A2 (рис. 2, a ).

Основа этой формовочной массы известковая. Иловый компонент массы включает известняк, оксид железа, полевой шпат, слюду, амфибол и некоторое количество фораминифер (< 7 %). Добавки состоят из округлых или угловатых частиц полевого шпата размером до 250 мкм (иногда до 370 мкм, 10 %), а также растительного материала (1 300–3 200 мкм, 5 %), вторичных известковых пород (до 2 000 мкм, > 3 %), известняка (иногда распавшегося и преимущественно содержащего фораминиферы (до 540 мкм,

Распределение сосудов выборки в соответствии с составом формовочной массы, экз.

|

'Еяе ‘аю±и |

о |

со |

см |

СО |

1^ |

-<- см |

LO -<- |

LO |

||||

|

онаиэУ -aduo ан |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

ЕЕ |

-- |

т- |

см |

|||||||||

|

21-59 |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

га |

см |

т- |

со |

|||||||||

|

и |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

га |

■* |

т- |

т- |

со |

||||||||

|

д-гаа |

1 |

СМ |

см |

|||||||||

|

даа |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

да |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

д -га |

1 |

т- |

т- |

см |

||||||||

|

91-2-9'599 |

1 |

т- |

т- |

см |

||||||||

|

91-9-599 |

1 |

см |

"Г |

со |

со |

|||||||

|

9-599 |

со |

см |

т- |

со |

||||||||

|

21-£9 |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

Д -59 |

1 |

т- |

т- |

см |

||||||||

|

£9 |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

59 |

1 |

см |

см |

LO |

||||||||

|

5V |

1 |

т- |

т- |

|||||||||

|

g о о О |

о а 2 о 0) S 0) -8-о |

i 1 о к || 5 о го 2 ш |

^ о о о >s 1го 3 |

о го о 1 |

||||||||

|

го о |

о ю |

го го ш |

о о -8- CZ |

ГО т го а го |

□; го о го X |

о а о |

го го го 1— о о с: |

|||||

> 7 %), окатанных зерен риолита (40 %) и базальта (до 600 мкм, > 3 %), пластинок слюды (450-1 000 мкм, > 3 %), включений аргиллита и песчаника (до 300 мкм, > 1 %), а также амфибола (до 400 мкм, > 1 %).

Группа Б. Формовочные массы Б3, Б2, Б2-17 и Б3-17 (рис. 2, б ). Основа формовочной массы у сосудов этой группы глинистая, с оптической ориентацией от очень слабой до сильно выраженной, содержит концентрации оксидов железа. Иловый компонент массы включает полевой шпат, слюду, оксид железа, амфибол и известковые породы (3 %). Непластичные ингредиенты - частицы полевого шпата (угловатые и окатанные (до 180-270 мкм, < 3-7 %)), известняк (до 150 мкм, < 1-1 %), чешуйки слюды (до 90 и 120, редко до 200 мкм, > 1 - > 3 %), амфибол (до 130 мкм, > 1 %) и зерна риолита (до 380 мкм (очень редко), до 1 %). Иногда в шлифах наблюдался также доломит.

Формовочная масса Б3 . В глину одного сферического горшка был добавлен шамот (> 3 %). Угловатые частицы шамота (450-1 000 мкм) отно сятся к той же самой группе глины.

Формовочная масса Б2. Гончары Усть-Джегуты использовали также глину группы Б с добавками растительного материала. Наблюдались два типа частиц: игольчатые размерами 20-30 х 1 300-2 000 мкм и короткие прямые размерами 50-130 х х 500-800 мкм (> 1 %). Оба вида частиц иногда содержали следы тканей и фитолитов.

Формовочная масса Б2-17 . Были определены два образца с типичной глиной группы Б, с природными и искусственно введенными растительными (2,3-6,0 и 70-130 х 1 300 мм, > 1 - < 3 %) добавками. Основа формовочной массы илистая (до < 7 %). Добавки включают остроугольные и окатанные зерна полевого шпата и кварца (до 2 000-2 300 мкм, < 30 %), пластинки слюды (до 550-900 мкм, < 3 %), амфибол (до 200-400 мкм, 1 - > 1 %) и округлые зерна риолита (до 600 мкм, < 1 %). Наблюдало сь присутствие доломита (1 -< 3 %) и известковых пород.

Формовочная масса Б3-17 . Добавки включали частицы шамота, форма которых варьировала от остроугольной до слабо-окатанной (250-2 800 мкм, 15 %), обломки гранита от угловатой до округлой фор-

Рис. 2. Микрофотографии шлифов.

а - подставка, образец 23 (XPL, ширина поля 4,3 мм), формовочная масса А2; б - миниатюрный сосуд, образец 24 (XPL, ширина поля 4,3 мм), формовочная масса Б3-17; в - банка, образец 37 (XPL, ширина поля 3,9 мм), формовочная масса ББ2-6; г - банка, образец 26 (XPL, ширина поля 4,1 мм), формовочная масса Е2; д - пифос, образец 30 (XPL, ширина поля 4,1 мм), формовочная масса ББ2-6-16; е - чаша/чан, образец 47 (XPL, ширина поля 3,2 мм), формовочная масса ББ2-6-7-16; ж - чаша/чан, образец 40 (XPL, ширина поля 3,6 мм), формовочная масса ББ2-6; з - чаша/чан, образец 40 (XPL, ширина поля 3,4 мм), формовочная масса ББ2-6; и - горшок для приготовления пищи, образец 22 (PL, ширина поля 3,9 мм), формовочная масса В 17; к - горшок для приготовления пищи, образец 20 (XPL, ширина поля 4 мм), формовочная масса В2-17; л - жаровня, образец 16 (PL, ширина поля 4 мм), формовочная масса Е2-17; м - миска, образец 11 (XPL, ширина поля 4,2 мм), формовочная масса Г2.

мы, частицы полевого шпата и кварца (до 900 мкм, 5 %), известняка (до 180 мкм, 1 %), пластинки слюды (до 550-900 мкм, < 3 %), зерна амфибола (до 200 мкм, > 1 %) и полуокатанные частицы базальта и риолита (до 600 мкм, < 1 %).

Группа ББ. Формовочные массы ББ2-6, ББ2-6-16 и ББ2-6-7-16 (рис. 2, в , д - з ).

Формовочная масса ББ2-6. Глина этой группы почти соответствует глине группы Б, но она более пористая и карбонатная. Зерна известняка преимущественно распались с образованием тонкодисперсного белесоватого агрегата: высокие температуры обжига, которым подвергались сосуды данной группы, вызывали микровзрывы известняковых зерен. Основа массы пористая (3 %), глинистая, имеет слабо выра- женную оптическую ориентировку глинистых частиц. Илистый компонент состоит из известняка, полевого шпата, слюды, оксида железа и амфибола (< 5 %). Добавки содержат большее количество зерен известняка и более мелких частиц полевого шпата, чем тесто группы Б. Непластичный компонент массы включает угловатые или округлые частицы полевого шпата (до 170 мкм, редко до 330 мкм, > 1 - < 3 %), известняк и вторичную известковую породу (до 230-660 мкм, 3 - < 7 %), чешуйки слюды (до 90 и 120 мкм, > 1 -< 3 %), амфибол (до 130 мкм, > 1 %), растительный материал (50-130 х 500-800 мкм, > 1 %), аргиллит (< 1 %) и очень редкие зерна риолита и песчаника. Судя по более высокому содержанию известкового материала в основе массы или/и в добавках, вероятно дробленый, известняк был добавлен и измельчен вместе с глиной группы Б.

Формовочная масса ББ2-6-16. Представлена 13 образцами с типичной глиной группы ББ2-6, включениями и добавками соломы и мякины (180–400 × × 1700–7000 и 11 000 мкм, > 7 %), более крупными зернами известняка с фораминиферами (до 2 000 или 2 300 мкм, < 1 – < 3 %) и мела, а также зернами аргиллита (до 2 300 мкм, > 1 – < 5 %). Удлиненные (7 500–11 000 мкм) частицы растительного происхождения, фитолиты и растительные ткани наблюдались в шлифе образца, взятого из чаши/чана (образец 40).

Формовочная масса ББ2-6-7-16 . Иногда гончары Уст-Джегуты добавляли в глиняную массу полевой шпат и кварцевый песок. Крупные сосуды (банка и чаша/чан) изготовлены из типичной глины группы ББ с добавлением полевого шпата и кварцевого пе ска (до 760 мкм, < 15 %), соломы и мякины (180–400 × 1 700–7 000 до 10 500 мкм, > 7 %). Масса также содержит зерна известняка и мела с форамини-ферами (до 2 000 или 2 300 мкм, < 1 – < 3 %), также аргиллита (до 2 300 мкм, 1 – < 3 %).

Группа В. Формовочные массы В17, В2-17, ВВ17 и ВВ2-17 (рис. 2, и , к ).

Формовочная масса В17. Основа массы глинистая некарбонатная, частицы которой имеют сильно выраженную ориентировку. Илистый компонент содержит полевой шпат, кварц, слюду, амфибол и оксид железа (5–7 %). Добавки включают обломки гранита и полевого шпата от угловатой до округлой формы, а также зерна кварца (до 2 000–2 300 мкм, 25–30 %), пластинки слюды (до 550–1 300 мкм, < 3 – > 5 %), амфибол (до 200–400 мкм, 1 – > 1 %) и окатанные обломки риолита (до 600 мкм, < 1 %).

Формовочная масса В2-17 . Два образца изготовлены из глины группы В17, в которую был добавлен растительный материал размерами 70–130 × × 1 300 мкм (1–3 %).

Формовочная масса ВВ17 . Типичная глина с добавлением массы В17, растительного материала (> 1 %) и зерен известняка (до 220 мкм, < 1 %).

Формовочная масса ВВ2-17 . Типичная глина с добавлением массы В17, растительного материала (1 – < 3 %) и зерен известняка (до 230 мкм, < 1 %).

Группа Г. Формовочные массы Г4 и Г2 (рис. 2, м ). Основа массы мергелистая, содержит следы доломита и фораминиферы. Иловый компонент включает известняк, полевой шпат, слюду, оксид железа и амфибол (< 5 %). В непластичный компонент массы входят угловатые и округлые частицы полевого шпата (до 120–170 мкм, < 3 – 5 %), микрозернистые известняки с фораминиферами (до 600 или 760 мкм, > 3 – > 7 %), зерна аргиллита и песчаника (до 500 мкм, < 3 – < 7 %), чешуйки слюды (до 90 мкм, > 1 – 3 %) и амфибол (до 100 мкм, 1%).

Формовочная масса Г4 . К глине одной банки были добавлены угловатые зерна риолита (до 1 750 мкм, < 3 %).

Формовочная масса Г2 . Гончары Усть-Джегуты использовали также глину группы Г с добавлением растительного материала (50–130 × 400–500 мкм, < 1 %). Из этой массы были сделаны четыре миски, кубок и банка.

Группа Е * . Формовочные массы Е2, Е2–17 и ЕЕ (рис. 2, г , л ). Основа глиняных масс этой группы мергелистая либо известковая с умеренным или богатым содержанием фораминифера, а также илистая. Иловый компонент состоит в основном из кальцита и известняка, содержит также зерна полевого шпата, кварца, оксидов и менее 5 % слюды и амфибола. Непластичный компонент массы включает зерна полевого шпата и кварца от угловатой до округлой формы (до 370 мкм, 5 – < 7 %), известняк (до 400 мкм, > 1 – > 3 %), кальцит (до 120 мкм, > 1 %), пластинки слюды (до 270 мкм, < 1 – 3 %) и аргиллит (до 1 300 или 9 000 мкм, < 3 – 7 %).

Формовочная масса Е2. Обнаружены три образца с типичной глиной группы Е, включениями и добавленным растительным материалом в виде частиц ткани и фитолитов (70–200 × 1 400–4 000 или 120–700– 1 400 × 10 000 мкм, 1 – < 5 %).

Формовочная масса Е2-17 . Добавки включают остроугольные и угловатые частицы измельченного гранита (500–2 700 мкм, < 20 %), угловатые и округлые зерна полевого шпата, частицы кварца (до 150–580 мкм, 5 – < 7 %), следы растительного материала (60–170 × 900–2 600 мкм, 5 %), слюду (80–540 мкм, > 1 %) и оксиды (до 90 мкм, 1 %).

Формовочная масса ЕЕ. Представляет собой более тонкозернистый вариант смесей группы Е (масса Е2 и Е2-17) с известняком и фораминиферовым мелом (до 360 мкм, 3 %), аргиллитом (до 1 200 мкм, > 1 %), зернами полевого шпата от угловатой до округлой формы и частицами кварца (до 170 мкм, > 1 %), а также небольшим количеством слюды и амфиболовых зерен.

Источники глинистого сырья исследованных сосудов

Результаты микроскопического исследования и анализа образцов сырья из поселения Усть-Джегуты, а также данные из геологической литературы позволяют сделать вывод о соответствии формовочной массы А2 глине с территории памятника. Из этой глины была изготовлена подставка.

Формовочная масса образцов группы Б по составу сходна с таковой образцов группы ББ (21 горшок) и с глинами, выходы которых имеются в окрестностях памятника, но глины группы ББ отличаются более высоким содержанием крупных известковых зерен и более низким содержанием полевого шпата. Из этого следует, что сырьем могли быть как четвертичные глины террасы, так и палеогеновые глины ближайших выходов. Хотя известняк и полевой шпат в виде добавки к тесту характерны для обеих групп и представлены в осадочных породах всего региона, содержание и частота этих компонентов различны, что можно объяснить разницей в методах работы гончаров. Таким образом, формовочную массу группы ББ можно определить как состоящую из просеянной и отмученной глины группы Б с добавлением известняка или глины группы Б, размятой гончарами после добавления известнякового песка.

Формовочная масса группы Г и ее непластичный компонент соответствуют отложениям в окрестностях памятника и обнаруживают сходство с таковыми групп Б и ББ, за исключением ее мергельной основы. Глину образцов этой группы можно определить как мергель, добытый на некотором расстоянии от мест выхода глин Б и ББ. Автор данного исследования зафиксировал выходы меловых и палеоцен-эоценовых мергелей, покрытых известковыми глинами, на расстоянии 2 и 8 км к югу от памятника и отобрал пробы для анализа [Государственная геологическая карта СССР, 1987; Государственная геологическая карта России, 2000]. Характерная основа и включения в глинах групп Б, ББ и Г могут быть связаны с образованиями, находящимися к югу от поселения Усть-Джегута, на Пастбищном хребте.

Масса группы В и ее непластичный компонент, за исключением невыветренного гранита и его производных, соответствуют отложениям в окрестностях памятника. Таким образом, эту массу можно определить как местную глину с добавлением измельченного гранита из р. Кубань, русло которой покрыто булыжниками и валунами из гранита, а также других магматических и метаморфических пород.

Образцы группы Е в керамической коллекции Усть-Джегуты выделяются ярко выраженной местной спецификой. Масса этой группы определена как местный мергель. Сопутствующие основе включения указывают на отложения в пределах территории памятника.

На основании анализа образцов потенциального сырья и геологических карт сделан вывод о том, что глины групп Б, В, Г и Е могли быть добыты в окрестностях (до 2–5 км) памятника.

Дискуссия

Оптико-минералогическое исследование образцов позволило определить сырье для создания различных функциональных групп керамики:

-

1. Все сосуды для приготовления пищи (3-й класс) изготовлены из глины с добавлением гранита или гранита и растительного материала; шесть из семи изделий сделаны из глин группы В.

-

2. Сосуды, не предназначенные для приготовления пищи (миски, сферические горшки, кубок, банки и пифосы; 1-й класс), созданы из глины групп Б, ББ или Г с добавлением растительного материала, шамота, известняка, аргиллита, гранита и полевого шпата или глины группы Е с добавками растительного происхождения.

-

3. Чаши/чаны и пифосы (2-й класс) почти всегда делали из глин группы ББ с добавками растительного происхождения, известняка, аргиллита и полевого шпата.

В формовочной массе всех сосудов, не предназначенных для приготовления пищи, зафиксированы глины групп Б, ББ. Крупные чаши/чаны и пифосы изготавливались в основном (в 11 из 13 случаев) из глины группы ББ с богатым содержанием растительного материала и с добавками в виде известняка или аргиллитового песка (формовочные массы ББ2-6-16 и ББ2-6-7-16). Небольшие сосуды делали, как правило, из формовочных масс с добавлением измельченной соломы, гранита, известняка или шамота. Растительный материал, известняк и аргиллит включали в тесто для толстостенных пифосов и чаш/чанов с целью уменьшения пластичности и обеспечения прочности тулова. Гончары Усть-Джегуты постоянно вводили добавки в глиняную массу, но в окончательном виде эта смесь (формовочная масса) всегда соответствовала задачам изготовления конкретных изделий. Из тонкозернистых смесей делали сосуды с тонкими стенками (банки, сферические горшки и миски), предназначенные для транспортировки или повседневного использования.

Подставка отличается от остальной керамической посуды по составу формовочной массы: предмет изготовлен из местной глины, которая никогда не применялась производителями горшков.

Заключение

Керамика майкопской культуры с поселения Усть-Джегута демонстрирует относительно высокую вариативность по соотношению основы и добавок, а также по сочетанию различных крупных частиц отощите-лей. Для группы из 41 сосуда, которые не предназна- чались для приготовления пищи, выделено 10 рецептов формовочных масс (см. таблицу). Прослежена связь между классом изделий, таких как чаны, пифосы и некоторые банки и миски, и рецептом формовочной массы, однако 12 исследованным банкам соответствуют не менее 9 рецептов, 10 мисок, отобранных для анализа, сделаны из 4 различных смесей. Основываясь на визуальных наблюдениях и оптико-минералогическом анализе, можно выделить три основные индустрии Усть-Джегуты:

-

1 – чаши/чаны и пифосы почти всегда создавались высококвалифицированными гончарами с использованием высокоспециализированных формовочных масс (ББ2-6-16, ББ2-6-7-16);

-

2 – большая часть сосудов, не предназначенных для приготовления пищи, сделана менее квалифицированными мастерами, чем вышеуказанная посуда, из формовочных масс по меньшей мере 8 рецептов, основанных на 4 типах глины (Б, ББ, Г, Е);

-

3 – сосуды для приготовления пищи, которые отличаются от вышеуказанных типов сосудов, не предназначенных для приготовления пищи, по типу глины, рецепту, методам обработки поверхности и высокой вариативностью по морфологии, делали в рамках домашнего производства.

Керамика из Усть-Джегуты не однородна, она изготовлена, вероятно, разными мастерами, отражает различные традиции и, главное, низкий уровень специализации для индустрий 2 и 3. Такие массивные и сложные сосуды, как чаши, большая часть пифосов и некоторые банки созданы высококвалифицированными гончарами, которые специализировались на изготовлении крупных изделий. Основная часть керамики из Усть-Джегуты, особенно миски, сферические горшки и большинство банок (индустрия 2), сделаны менее квалифицированными мастерами, не имевшими навыков производства крупных сосудов. Посуда для приготовления пищи изготавливалась в рамках домашнего производства или не очень квалифицированными мастерами [Rice, 2015, p. 358–362].

Представленный анализ показывает технологический уровень майкопской гончарной традиции мастеров Усть-Джегуты. Гончары, делавшие сосуды, не предназначенные для приготовления пищи (индустрия 2), использовали один из четырех местных типов глины (Б, ББ, Г и Е) и создавали изделия из аналогичных, но не одинаковых формовочных масс. Мастерам, из-готавлявшим чаны и пифосы, приходилось прилагать больше усилий для поиска подходящей глины (ББ), смешивания специального теста и создания шлифованной или лощеной поверхности. Это может быть связано со стремлением угодить потребителям, которые ожидали получать горшки с предсказуемыми физическими качествами (объем, долговечность и устойчивость к механическим воздействиям).

0 3 cм

Рис. 3. Миниатюрный сосуд (образец 24).

Добавление шамота и гранитного песка в глину миниатюрного сосуда (высота 7,3 см) невозможно объяснить стремлением к увеличению прочности или ударостойкости. Гончар сделал этот сосуд (рис. 3), следуя методам создания «обычных» сосудов, в т.ч. последовательное наложение глиняных жгутов и лощение наружной поверхности. Использование этих методов, как и введение редко добавляемых шамота и гранита в глину группы Б (имеющей свои природные включения), вероятно, определялось традицией, морфологией, функцией изделия, а также знаниями, которые передавались из поколения в поколение. Горшок являлся мнемоническим объектом – носителем информации о сырье и производстве и использовался при взаимодействии гончаров сообщества [Blackmore, 2010]. Воспроизведение традиции с использованием основных технологических приемов, предполагающих знание «стандартного» типа глины, системы наложения глиняных жгутов и лощения, свидетельствует о сложившейся специализации в гончарном производстве.

Технологический анализ керамики из Усть-Джегуты позволяет по-новому взглянуть на майкопский феномен и его гончарное производство, более точно определить характеристики утвари и способствует пониманию связи между производителями, их продукцией и потребителями этой продукции.

Данное исследование было выполнено в отделе Евразии Германского археологического института (Бер- лин, Германия) при поддержке Фонда Фрица Тиссена. Автор выражает благодарность сотрудникам Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве Н.А. Охонько и С.Л. Кравцовой за предоставленную возможно сть работать с материалами Усть-Джегуты, а также сотруднику Государственного музея искусства народов Востока (Москва) О.А. Брилевой за помощь в исследовании и ценные замечания.

Список литературы Новый взгляд на гончарные технологии обитателей поселения майкопской культуры Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии

- Андреева М.В. К вопросу о южных связях майкопской культуры // СА. – 1977. – № 1. – С. 39–56.

- Белуженко Е.В., Филиппова Н.Ю., Письменная Н.С. Маркирующие горизонты олигоцен-нижнемиоценовых (майкопских) отложений Северного Кавказа и Предкавказья // Бюл. Моск. об-ва исследователей природы. Отд. геол. – 2014. – Т. 89, вып. 1. – С. 21–35.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы. – М.: Наука, 1978. – 275 с.

- Геология Большого Кавказа. Новые данные по стратиграфии, магматизму и тектонике на древних и Альпийском этапах развития складчатой области Большого Кавказа / Г.Д. Ажгирей, Г.И. Баранов, С.М. Кропачев, Д.И. Панов, С.М. Седенко. – М.: Недра, 1976. – 263 с.

- Государственная геологическая карта России. Л. L(37) (38) / ред. Л.Ф. Волчегурский. – 1:1 000 000. – 1 изд. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2000.

- Государственная геологическая карта СССР / сост. Н.И. Лупарев, Н.М. Прохоренко; ред. Н.С. Волкова. – 1:200 000. – М., 1957.

- Государственная геологическая карта СССР. Л. K(37) (38) / ред. Ю.С. Маймин. – 1:1 000 000. – Л.: ВСЕГЕИ, 1987.

- Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. – М.: Наука, 2004. – 243 с.

- Кореневский С.Н., Кизилов А.С. К вопросу об изучении технологии изготовления керамики майкопско-новосвободненской общности по методике А.А. Бобринского и новые эксперименты // Самар. науч. вестн. – 2015. – № 4 (13). – С. 59–71.

- Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века. – М.: Наука, 1975. – 475 с.

- Мунчаев Р.М. Майкопская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. – М.: Наука, 1994. – С. 158–225. – (Археология СССР).

- Нариманов И.Г., Ахундов Т.И., Алиев Н.Г. Лейлатепе. Поселение, традиция, этап в этнокультурной истории Южного Кавказа. – Баку: N-Print, 2007. – 128 с.

- Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. – Киев: Наук. думка, 1978. – 148 с.

- Нечитайло А.Л. Связи населения степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. – Киев: Наук. думка, 1991. – 115 с.

- Поплевко Г.Н. Некоторые технологические приемы формовки и последующей обработки керамики по данным экспериментально-трасологических и этнографических исследований // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и Средневековье: XXХ Крупновские чтения: мат-лы Междунар. науч. конф. Карачаевск, 22–29 апр. 2018 г. – Карачаевск, 2018. – С. 125–128.

- Резепкин А.Д. Сосуды из поселений майкопской культуры: классификация // Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации: XXVII Крупновские чтения: мат-лы Междунар. науч. конф. Махачкала, 23–28 апр. 2012 г. – Махачкала, 2012. – С. 125–128.

- Резепкин А.Д., Кулькова М.А. Сравнительный петрографический анализ керамики из поселений майкопской культуры // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье: XXХ Крупновские чтения: мат-лы Междунар. науч. конф. Карачаевск, 22–29 апр. 2018 г. – Карачаевск, 2018. – С. 131–134.

- Резепкин А.Д., Поплевко Г.Н. Классификация мисок поселений майкопской культуры // Зап. ИИМК РАН. – 2009. – № 4. – С. 81–88.

- Трифонов В.А. Поправки абсолютной хронологии культур эпохи энеолита – средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования) // Бронзовый век восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: мат-лы Междунар. науч. конф. «К 100-летию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы» (23–28 апреля 2001 г., Самара). – Самара, 2001. – С. 71–82.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б. Радиоуглеродная хронология майкопской общности // Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе: мат-лы Междунар. науч. конф. 1–5 октября 2007 г. Махачкала. – Махачкала, 2007. – С. 10–29.

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В. Керамический комплекс поселения майкопской культуры Натухаевское-3 // Историко-археологический альманах. – 2013. – № 12. – С. 13–27.

- Allentoft M.E., Sikora M., Sjögren K.G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas S.A., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., Price T.D, Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V.I., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population Genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – N 522. – P. 167–172.

- Blackmore C. Social Learning Systems and Communities of Practice. – L.: Springer, 2010. – 218 c.

- Handbook for Soil Thin Section Description / P. Bullock, N. Fedoroff, A. Jongerius, G. Stoops, T. Tursina, U. Babel. – Albrington: Waine Research Publ., 1985. – 152 c.

- Iserlis M., Goren Y., Hovsepyan I., Greenberg R. Early Kura-Araxes Ceramic Technology in the 4th Millennium BC Site of Tsaghkasar, Armenia // Paléorient. – 2015. – N 41 (1). – P. 9–24.

- Khain V.E., Milanovsky E.E. Structure tectonique du Caucase d’après les données modernes // Livre à la Mémoir du Professeur Paul Fallot: L´évolution paléogéographique et structurale des domaines méditerraniént et Alpins d´Europe: Mémoires de la Société géologique de France. – 1963. – T. 2. – P. 663–702.

- Kohl P.L. The Making of Bronze Age Eurasia. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. – 296 p.

- Lemonnier P. The Study of Material Culture Today: Towards an Anthropology of Technical Systems // J. of Anthropological Archaeology. – 1986. – N 5. – P. 147–186.

- Leroi-Gourhan A. L’homme et la matière: Évolution et Techniques. – P.: Albin Michel, 1943. – 352 c.

- Lyonnet B. La Mésopotamie et le Caucase du Nord au IVe et au debut du IIIe millénaires av. n.è. : leurs rapports et les problèmes chronologiques de la culture de Majkop. Etat de la question et nouvelles propositions // Chronologies des pays du Caucase et de l’Euphrate aux IVe – IIIe millénaires. – P.: De Boccard, 2000. – P. 299–320.

- Lyonnet B. La culture de Maïkop, la Transcaucasie, ľAntolie Orientale et le Proche-Orient: relations et chronologie // Les cultures du Caucase (VIe–IIIe millénaires avant notre ère). – P.: CNRS Editions, 2007. – P. 133–162.

- Nechitajlo A. Le céramique de Ust’-Dzheguta, établissement du début de la culture de Maïkop en Karachevo-Tcherkessie // Les cultures du Caucase (VIe–IIIe millénaires avant notre ère). – P.: CNRS Editions, 2007. – P. 163–178.

- Philip H., Cisternas A., Gvishiani A., Gorshkov A. The Caucasus: An Actual Example of the Initial Stages of Continental Collision // Tectonophysics. – 1989. – N 161 (1/2). – P. 1–21.

- Rezepkin A.D. Das frühbronzezeitliche Gräbefeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nordwestkaukasien. – Rahden/ Westf.: Mari Leidorf, 2000. – 74 s. + 85 fi g.

- Rice P.M. Pottery Analysis: A Sourcebook. – Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2015. – 592 c.

- Sokolov A.S., Sharko F.S., Skryabin K.G., Prokhortchuk E.B., Nedoluzhko A.V., Boulygina E.S., Tsygankova S.V., Gruzdeva N.M., Shishlov A.V., Kolpakova A.V., Rezepkin A.D. Six Complete Mitochondrial Genomes from Early Bronze Age Humans in the North Caucasus // J. of Archaeological Sci. – 2016. – N 73. – P. 138–144.

- Vita-Finzi C. Archaeological Sites in Their Setting. – L.: Thames and Hudson, 1978. – 176 p.

- Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.–2. Jt. v. Chr. / Hrsg. S. Hansen, A. Hauptmann, I. Motzenbäcker, E. Pernicka. – Bonn: Habelt, 2010. – 323 s.

- Whitbread I.K. Greek Transport Amphorae: A Petrological and Archaeological Study. – Athens: British School at Athens, 1995. – 453 p.