Нуклевидные орудия из раннеплейстоценовых отложений стоянки Байраки (Молдавия)

Автор: Анисюткин Н.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается серия нуклевидных орудий из раннеплейстоценовых отложений (слои 5 и 6) многослойного памятника Байраки, расположенного на высокой VII надпойменной террасе Днестра (Молдавия) на окраине г. Дубоссары. Стоянка открыта в 2010 г. российско-молдавской археологической экспедицией и изучалась в 2011-2014 гг. В результате междисциплинарных исследований удалось выявить шесть слоев с каменными изделиями раннего палеолита. Два нижних слоя (5 и 6) связаны с русловым аллювием VII надпойменной террасы Днестра. Как показали палеомагнитные исследования, эти отложения относятся к эпохе Матуяма, соответствуя эпизоду Харамильо. Установлено, что каменная индустрия слоев 5 и 6 сопоставима с поздним олдованом; основная масса находок изготовлена из кремня плохого качества, есть также галечные орудия из некремневых пород. Большинство каменных изделий мелкие. Выделена четкая серия нуклевидных скребков и скребел, изготовленных из остаточных нуклеусов (9 экз.), обломков (1 экз.) и отщепов (5 экз.). Все эти орудия имеют сходную обработку и отличаются массивностью. В качестве сырья использовались кремневые гальки, размер которых не превышал 6 см. Крутые рабочие края всех орудий этой серии обработаны интенсивной ретушью. Подобные изделия известны в раннепалеолитических материалах региона. Такие орудия были широко распространены в раннем палеолите Африки и Евразии. Наиболее древние формы обнаружены в комплексе Bed I Олдувайского ущелья.

Юго-запад восточной европы, молдавия, приднестровье, стоянка байраки, ранний палеолит, нукле-видные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146910

IDR: 145146910 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.009-016

Текст научной статьи Нуклевидные орудия из раннеплейстоценовых отложений стоянки Байраки (Молдавия)

Для комплексов древнейшего палеолита, включая ол-дован, наряду с обычными галечными формами и изделиями из отщепов характерны не только нуклеусы, но и нуклевидные орудия. Последние отличаются массивностью, значительная их часть сопоставима со скребками. Реже встречаются скребловидные формы. В качестве заготовок постоянно использовались остаточные нуклеусы. Серии подобных орудий, как правило, обнаруживаются в раннепалеолитических каменных индустриях, относящихся к галечно-отщеповому комплексу и ашелю. Наиболее древние из них происходят из Bed I Олдувайского ущелья [Barsky et al., 2018]. В среднем палеолите такие орудия известны лишь в тайякских комплексах, где они, как правило, оформлены на массивных клектонских отщепах [Ани-сюткин, 2016]. Нуклевидным скребкам посвящены специальные статьи, в которых дан тщательный анализ их морфологии [Любин, Беляева, 2004а; Barsky et al., 2018].

В предлагаемой публикации нуклевидные орудия рассмотрены как один из весьма важных компонентов раннепалеолитического галечно-отщепового комплекса. Особое внимание обращено на элементы аккомодации. За основу взята каменная индустрия древнейшего на Русской равнине раннего палеолита (ок. 1 млн л.н.), происходящая из нижних слоев 5 и 6 стоянки Байраки на окраине г. Дубоссары в Нижнем Приднестровье.

Общие сведения о памятнике и материалах

Стоянка Байраки была открыта в 2010 г. российско-молдавской археологической экспедицией, а раскоп-

ки и междисциплинарные исследования проводились в 2011–2014 гг. [Анисюткин, Чепалыга, Коваленко, 2015]. Памятник расположен на левом борту одноименной балки у г. Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики (рис. 1). Балка Байраки относительно короткая, в верхней части представлена пологой ложбиной, полузаполненной голоценовым гумусированным делювием. Склоны балки имеют разное геологическое строение: правый представлен более молодым средне-верхнеплейстоценовым делювием, а левый – отложениями раннего плейстоцена. Раскопом вскрыто ок. 26 м2. Общая мощность отложений более 8 м. В пределах раскопа выявлена следующая стратиграфия.

Слой 1 (0–0,7 м). Современная почва черного цвета (чернозем) с кротовинами.

Слой 2 (0,7–1,25 м). Суглинок коричневато-бурый, слабогумусированный – карбонатный горизонт современной почвы.

Слой 3 (1,25–1,60 м). Суглинок делювиальный, желто-бурый до палевого, карбонатный, лессовидный.

Слой 4 (1,6–2,2 м). Седимент ископаемой почвы коричневого цвета, глинистой, комковатой, среднеплейстоценового возраста.

Слой 5 (2,2–2,8 м). Ископаемая почва красноватокоричневая, двугоризонтная, разбитая отчетливыми трещинами, которые заполнены однородным красновато-коричневым осадком. Эти трещины проникают в нижележащую глеевую почву. Здесь обнаружены единичные кремневые изделия хорошей сохранности, соответствующие культурному слою 2, а также патинированные предметы из разрушенного археологического слоя 1.

Слой 6 (2,8–3,4 м). Гидроморфная почва типа гле-езема буровато-зеленоватого цвета лежит на поверхности пойменных отложений. Она разбита сквозными трещинами из слоя 5. В почве выявлен археологический слой 3 с единичными слабоокатанны-ми кремневыми артефактами и обломками костей ископаемых животных.

Слой 7 (3,4–5,1 м). Пойменная фация аллювия: песчано-глинистый карбонатный алеврит зеленовато-серого и светло-коричневого цвета. В нижней части отложений выявлен археологический слой 4, в котором обнаружены выкладка из плит известняка и четыре артефакта из кремня и сланца.

Слой 8 (5,1–5,8 м). Отложения старичной фации аллювия, характеризующиеся чередованием

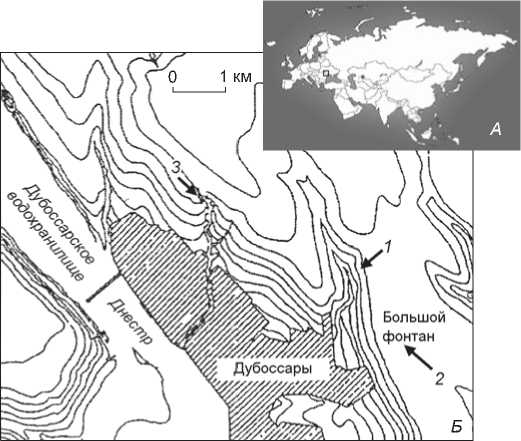

Рис. 1. Расположение стоянки Байраки на юге Восточно-Европейской равнины ( А ) и памятников раннего палеолита в пределах г. Дубоссары ( Б ).

1 – Байраки; 2 – Большой Фонтан; 3 – Крецешты.

тонких прослоев серого алевролита и оранжево-бурых глеевых слойков.

Слой 9 (5,8–6,5 м). Представляет кровлю руслового аллювия. Отложения светло-коричневого цвета, состоящие из крупнозернистого песка с тонкими линзами мелкого гравия. Нижняя часть отличается темным окрасом из-за марганцевых включений в коричневый мелкогалечный субстрат. Основание – прослой светло-серого песка с мелкой галькой, это отложения пляжной фации. Здесь выявлены многочисленные каменные артефакты археологического слоя 5, в т.ч. крупные галечные формы и мелкие орудия из кремня, которые имеют разную степень ока-танности. Очень много чешуек кремня, обычно не сохраняющихся в отложениях подобного типа. Среди нескольких небольших обломков неопределимых костей найден фрагмент пяточной кости мелкого животного сем. Cervidae.

Слой 10 (6,5–7,9 м). Состоит из нескольких горизонтов гравийно-песчаных отложений. В слое заметно увеличивается количество гравийно-галечного материала, который линзами залегает в крупнозернистом песке желто-серого цвета. Нижний горизонт перенасыщен галькой, но крупных и средних нет. Найденные здесь артефакты отнесены к археологическому слою 5. В разной степени окатанные изделия немногочисленны. Относительно мало мельчайших отщепов и чешуек. Единичны обломки неопределимых костей.

Слой 11 (7,9–8,2 м). Мелкоразмерный галечник, местами сцементированный, часто представляющий собой конгломерат. Встречаются гальки средних размеров (5–7 см). Слой изучен на небольшом участке и не раскопан до конца. Здесь встречаются единичные очень сильно окатанные кремневые артефакты. Это явно переотложенный и разрушенный культурный слой 6.

Как видим, основной разрез стоянки характеризуется детальным строением нижней аллювиальной части древней террасы, а верхняя лессово-почвенная толща имеет небольшую мощность. В ее строении отсутствует четкое деление на палеопочвенные и лессовые уровни. Палеопочвы наложены друг на друга и даже фациально заменены на педоседименты. Это побудило изучить дополнительные разрезы в заполнениях разновозрастных палеоврезов, расположенных ниже по склону, где мощность отложений заметно увеличивается. Почвы в таких геоморфологических ситуациях лучше сохраняются, состоят из нескольких горизонтов, отделенных друг от друга делювиальными или лессовыми слоями. Для выяснения более полной стратиграфии стоянки Байраки в верхней прибровоч-ной части левого борта балки было вскрыто обнажение северо-восточной стенки раскопа на протяжении более 70 м. Разрезы располагались вдоль склона балки от раскопа вниз по продольному профилю [Sychova, Anisyutkin, Khokhlova, 2022]. В результате между тремя ископаемыми почвами, имеющими здесь более хорошую сохранность, удалось выявить слои делювиальных суглинков.

Нижняя ископаемая почва с археологическим слоем 3 перекрыта слоистым коричневым суглинком, в котором найдено скребло на массивном кремневом отщепе. Палеомагнитный анализ образца данного суглинка показал обратную полярность, что указывает на финал эпохи Матуяма. Лежащая ниже гидроморфная ископаемая почва соответствует одному из позднейших эпизодов этой эпохи. Образцы из археологических слоев 5 и 6 относятся к эпизоду Харамильо [Чепалыга и др., 2013; Анисюткин, Чепа-лыга, Коваленко, 2015]. Эта датировка соответствует ранее полученным абсолютным ТЛ-датам 940 ± 200 и 1100 ± 250 тыс. л.н. для аллювия той же террасы у с. Кицканы в окрестностях г. Тирасполь [Антропоген…, 1986, с. 56].

Между верхней и средней (красноцветной) ископаемыми почвами обнаружен горизонт коричневого суглинка с единичными кремневыми изделиями из археологического слоя 1. В 2010 г. фрагмент этого горизонта с покрытыми белой патиной артефактами был выявлен в раскопе. Отдельные такие артефакты найдены переотложенными в средней (красноцветной) почве. Всего в слое 1 обнаружено 15 патинированных кремневых изделий, в т.ч. два нуклеуса, четыре орудия раннепалеолитического облика и отщепы.

Археологический слой 2 представлен небольшой коллекцией кремневых артефактов (20 экз.), происходящих из средней ископаемой почвы. В их числе чоппер, нуклевидный скребок, четыре скребла, два нуклеуса, галька со следами работы, а также отщепы и единичные чешуйки. Все изделия лишены патины и отличаются хорошей сохранностью поверхностей. Обнаружено несколько мелких обломков неопределимых костей. Не исключено, что это остатки или окраина сохранившегося культурного слоя.

В археологическом слое 3 найдено 15 каменных артефактов, в т.ч. пик, два чоппера, два нуклеуса, скребло на отщепе, три гальки со сколами и отщепы. Орудия имеют незначительную окатанность и синебелую патину. В слое обнаружено несколько обломков неопределимых костей и фрагмент нижней челюсти с зубами зюссенборнской лошади ( Equus ( Allohippus ) sussenbornensis ), характерной для второй половины раннего и начальной поры среднего плейстоцена [Стратиграфия…, 1982, с. 272].

В археологическом слое 4, связанном с отложениями пойменного аллювия, найдены четыре каменных артефакта, три гальки песчаника и обломок неопределимой трубчатой кости копытного животного. Здесь же расчищена выкладка из плит известняка площадью ок. 1,5 м2, которая пока не изучена. Объект был законсервирован и закрыт отложениями.

В культурном слое 5 найдено наибольшее количество каменных изделий. Он связан с отложениями пляжной фации руслового аллювия VII (Кицканской)* надпойменной террасы Днестра, которые, согласно прежним и новейшим палеомагнитным данным, относятся к эпохе Матуяма.

Каменная индустрия из нижних слоев 5 и 6 принадлежит (sensu lato) к галечно-отщеповому комплексу, сопоставимому с развитым олдованом С [Schick, Toth, 2009]. В коллекции из слоя 5 более 880 артефактов, включая немногочисленные галечные и нукле-видные формы, нуклеусы, а также отщепы и орудия из них. Преобладают мелкие изделия из серого и черного кремня, что в значительной мере объясняется не только примитивностью применявшейся технологии, но и спецификой имевшегося сырья. Как правило, использовались небольшие кремневые желваки, среди которых единицы имеют максимальные размеры более 5 см. Все относительно крупные орудия – галечные формы, нередко изготовлены из некремневого сырья. В их числе чопперы и пики, сделанные как из кремня, так и из более крупных галек косоуцкого и девонского песчаника. Использовавшийся кремень отличается низким качеством, в т.ч. трещиноватостью и наличием каверн. Средний размер кремневых отще-пов и орудий из них составляет немногим более 3,2 см [Анисюткин, 2020].

Описание нуклевидных каменных орудий

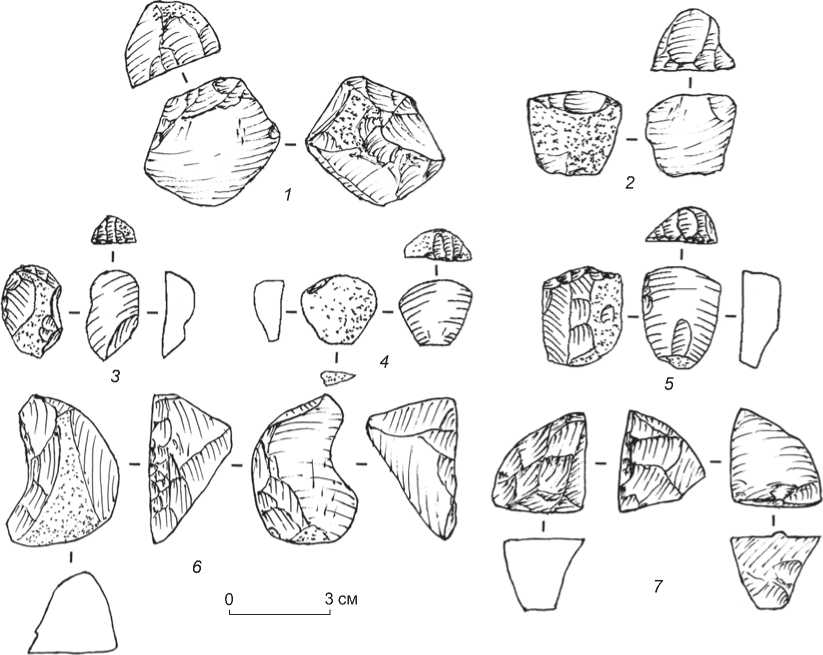

Серия нуклевидных орудий, о которых пойдет речь, состоит из 15 кремневых изделий. Не все оформлены на остаточных нуклеусах, часть из них изготовлена из естественных осколков и отщепов. Эти изделия объединяет совокупность таких признаков, как массивность заготовок и крутые рабочие края скребковидных или скребловидных орудий, обработанные интенсивной отве сной ретушью. Основная часть была обнаружена в слое 5. Заготовками для орудий по служили о статочные нуклеусы (9 экз.) и отще-пы (3 экз.). Один скребок, извлеченный непосредственно из мелкогалечного конгломерата, был сделан из небольшого окатанного обломка серого кремня. Два изделия отнесены к скреблам на массивных от-щепах. Они по совокупности признаков – использование в качестве заготовок очень массивных отще-пов, единичных в коллекции, а также характерной вторичной обработки рабочих краев – вполне могут быть включены в одну группу со скребковидными орудиями. В коллекции есть еще несколько подобных, но менее выразительных изделий. Нередко это комбинированные орудия.

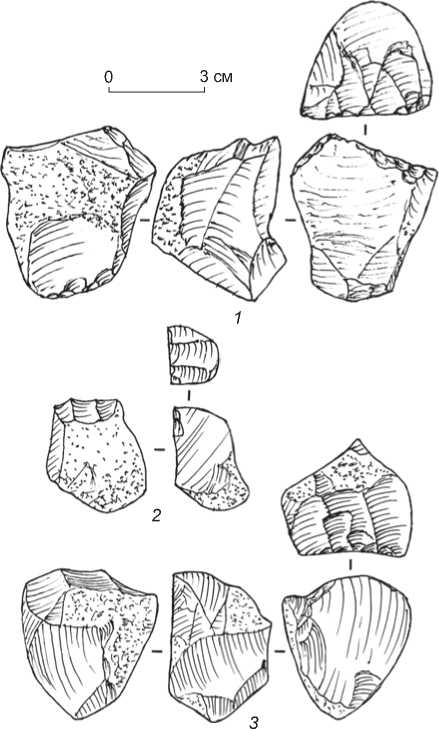

Заготовкой наиболее крупного орудия был многоплощадочный нуклеус из серого кремня, максимальная длина которого едва превышала 5 см (52 × 48 × × 45 мм). Изделие частично окатано и имеет светлокоричневый цвет, что свойственно большинству артефактов из серого кремня, обнаруженных в слое 5. Исключение составляют сформированный серией фасеток уплощающей ретуши крутой рабочий край скребковидного орудия и его вентральная поверхность, образованная естественным сколом, которые почти не окатаны и сохраняют серый цвет. В данном случае речь идет о вторичном использовании предмета. Орудие имеет грушевидную форму, на зауженном конце хорошо прослеживается локализованная забитость, указывающая на использование артефакта в качестве отбойника. При очередном ударе скол пошел по естественной трещине, образовав необходимый элемент для изготовления скребковидного рабочего края. Можно сделать заключение, что данный нуклеус, который уже тогда был окатан, происходя из аллювия, был подобран гомининами, а затем использован как обычный отбойник. Позднее его превратили в массивное скребковидное орудие (рис. 2, 1 ). Наиболее вероятно, что необходимое сырье добывалось из аллювиальных отложений.

Второй аналогичный предмет из слоя 5 был изготовлен из темно-серого кремня. Он слабо окатан и не окрашен (рис. 2, 3 ). В качестве заготовки использован остаточный нуклеус небольших размеров (42 × 40 × 34 мм), у которого почти половина поверхности занята желвачной коркой. Четко прослеживаются негативы предшествующих снятий. Вентральная плоскость была образована одним сколом. На поверхности хорошо выраженного негатива снятого отщепа прослеживаются краевые фасетки уплощающей ретуши. Выпуклый и крутой рабочий край выделен удлиненными фасетками скребковой ретуши.

Выразителен небольшой скребок на естественном обломке серого кремня (35 × 30 × 22 мм). Вдоль рабочего края, выделенного тремя четкими параллельными сколами, прослеживаются очень мелкие фасетки утилизации. Обломок окатан, его плоскости имеют светло-коричневый цвет, в то время как образующие рабочий край негативы сколов сохраняют естественный цвет серого кремня. Данное орудие было извлечено в 2010 г. из лежащей на поверхности карьера глыбы мелкогалечного конгломерата, который в пределах раскопа перекрыт отложениями слоя 5, что позволяет отнести этот артефакт к слою 6 (рис. 2, 2 ).

Максимальные размеры о стальных предметов едва превышали 3 см. Крутые рабочие края этих орудий были обработаны микропластинчатыми па-

Рис. 2. Скребковидные орудия на о статочных нуклеусах из слоя 5 ( 1 , 3 ) и на обломке кремня из слоя 6 ( 2 ).

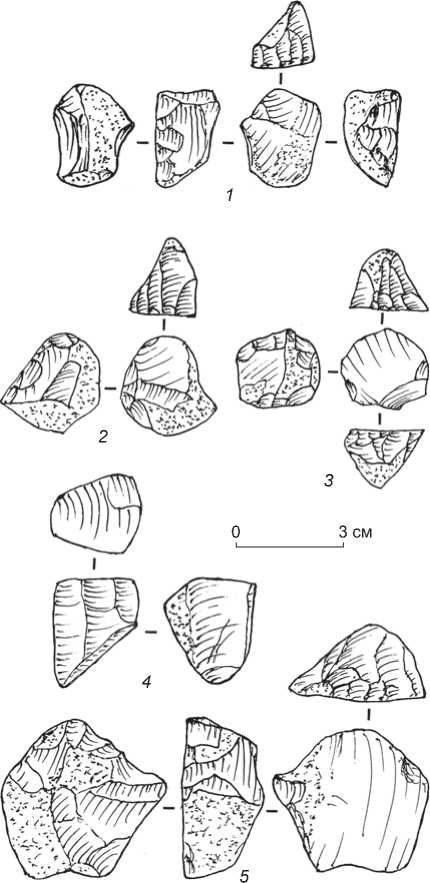

раллельными сколами. Изделия напоминают небольшие скребки верхнепалеолитического облика. Одно такое орудие (27 × 23 × 18 мм), у которого рабочий край выделен очень четкими параллельными микропластинчатыми сколами, имеет по бокам две хорошо выраженные выемки, позволявшие прочно удерживать его в руке (рис. 3, 1). Похожий скребок (28 × 27 × 20 мм) с зауженным рабочим краем, образованным микропластинчатыми параллельными фасетками, был изготовлен из обломка серого кремня (рис. 3, 2). Мелкий скребок с двумя противолежащими рабочими краями (23 × 22 × 17 мм) оформлен на остаточном нуклеусе округлой формы (рис. 3, 3). Особый интерес представляет небольшое изделие из кремня черного цвета, которое напоминает одноплощадочный нуклеус с негативами параллельных снятий с одной стороны и ударной площадкой, образованной одним сколом (30 × 26 × 24 мм). Тыльная сторона «ядрища» сохраняет желвачную корку. В предшествующей статье это изделие отнесено к нуклеусам [Анисюткин, 2020, с. 23]. Однако анализ поверхности скалывания указывает на то, что полученные пластинчатые отщепы были очень тонкими и не могли служить заготовками. После скалывания они распадались на несколько фрагментов. Подобный вывод подтвержден экспериментально. Поэтому данный артефакт можно отнести и к скребковидным формам (рис. 3, 4).

Из отщепов изготовлены три орудия. Все они небольших размеров и массивные. Одно такое орудие из черного кремня было обнаружено на поверхности карьера в остатках галечника, что дает основание отнести его к слою 6. Отвесной ретушью выделен скребковый рабочий край (рис. 3, 5 ). Противолежащее массивное острие оформлено частичной двусторонней обработкой (43 × 41 × 23 мм). Данное изделие следует

Рис. 3. Скребковидные орудия на нуклеусах и нукле-видных обломках из слоя 5 ( 1–4 ) и скребок-острие на отщепе из слоя 6 ( 5 ).

отнести к комбинированным орудиям. Вентральную плоскость можно рассматривать как брюшко отщепа, которое, судя по нечеткости волны, может иметь естественное происхождение. Второе орудие изготовлено из отщепа черного кремня (40 × 33 × 24 мм). Скребковидный рабочий край выделен на месте снятой вторичной обработкой ударной площадки (рис. 4, 1 ). На его вентральной плоскости с ясно выраженной поверхностью брюшка отщепа, непосредственно на нижней кромке скребка, фиксируется четкая серия уплощающих сколов подтески, с помощью которой было заострено лезвие. Здесь можно видеть явную аккомодацию. Третье орудие изготовлено из укороченного первичного отщепа темно-серого кремня (24 × 29 × 20 мм). Поверхность имеет незначительную желтовато-серую окраску. Чрезвычайно крутой скребковидный рабочий край, также выделенный на месте удаленной площадки, обработан отвесной и крутой ретушью (рис. 4, 2 ). Эти орудия отличаются от обычных скребков на мелких отщепах, у которых рабочие края находятся на дистальных концах (рис. 4, 3 – 5 ), как более выраженной массивностью, так и расположением лезвия на месте ударной площадки отщепа.

Особое внимание следует обратить на два скребла из слоя 5. Одно из них оформлено на отщепе черного кремня (46 × 32 × 27 мм). Незначительный участок сохранившейся ударной площадки имеет желвачную корку (рис. 4, 6). Выемчатый рабочий край орудия обработан крупными сколами в сочетании с более мелкой краевой ретушью. Отчетливо выделена выемка. В данном случае орудие может быть описано или как выемчатое, или как скребло. Наличие распространенной ретуши позволяет видеть здесь именно скребло с вогнутым рабочим краем. Можно предположить, что выемка сформировалась в результате интенсивного использования орудия. Последнее подтверждается четко выраженной забитостью противолежащего края. Второе скребло имеет крутой и выпуклый рабочий край, а также слабо выделенное острие. В качестве заготовки использован массивный отщеп черного кремня (31 × 29 × 26 мм). Гладкая и очень широкая ударная площадка со следами сколов образует с плоскостью брюшка прямой угол, что свидетельствует об очевидной ортогональной технике. Рельефно выделен конус и выпуклый ударный бугорок. Крутой рабочий край скребла образован негативами крупных сколов оббивки с фасетками ретуши вдоль кромки (рис. 4, 7). Орудие заметно окатано, но не имеет следов соударений. Отсутствие этих следов почти на всех описанных выше предметах указывает на то, что подобная окатанность является результатом воздействия волновой абразии. Места стоянок после их оставления

Рис. 4. Нуклевидные скребки ( 1 , 2 ) и обычные на отщепах ( 3–5 ), скребла ( 6 , 7 ) из слоя 5.

людьми периодически подтапливались, и предметы, лежавшие на небольшой глубине, при сильном ветре и волнении воды частично перемещались, но в пределах определенных горизонтов. Поднятые волнами со дна мелкие частички песка и ила воздействовали на поверхности артефактов, шлифуя их. Отсутствие в слое 5 галек крупных и средних размеров, а также малочисленность мелких предотвращали явные повреждения поверхности каменных изделий. Кроме того, обилие в этом слое мельчайших отщепов и чешуек косвенно указывает на то, что здесь не было заметного течения.

Сопоставления

В коллекции из раннеплейстоценовых отложений стоянки Байраки категория нуклевидных орудий, если включить сюда атипичные формы, представлена выразительной серией. В региональном древнейшем палеолите такие изделия отмечены в материалах одновременного Байракам местонахождения Крецешты [Анисюткин, Степанчук, Чепалыга, 2013; Anisyutkin et al., 2021]. Похожие орудия найдены в верхнем слое 2 рассматриваемой стоянки и на местонахождении Большой Фонтан. Оба этих комплекса датированы миндельским или кромерским временем, в пределах 700–450 тыс. л.н. [Четвертичная палеогеография…, 1996, c. 145; Sycheva, Anisyutkin, Khokhlova, 2022, p. 12]. Самые поздние каменные индустрии с подобными орудиями относятся к ранней поре среднего палеолита. Речь идет о тайякских комплексах, где похожие скребки обычны. В качесте примера можно назвать индустрию из слоев 4 и 5 грота Старые Дуру-иторы в Молдавии [Анисюткин, Кетрару, Коваленко, 2017, c. 76, 93].

Похожие орудия обнаружены в материалах древнейших памятников Тамани и Дагестана [Щелинский, 2014, с. 141]. Правда, в них нет мелких скребков с ми-кропластинчатой обработкой рабочих краев, что в известной мере можно объяснить спецификой сырья. Отсутствуют выразительные формы таких орудий и в древнейшем палеолите Армении. Это также объясняется особенностью сырья [Беляева, 2022, с. 36–39]. Скребковидные изделия из галек выявлены в олдо-ванской индустрии Дманиси в Грузии [Любин, Беляева, 2004а, рис. 3, 4; Barsky et al., 2018, fig. 4]. В более поздних комплексах раннего палеолита Кавказа они отмечены в ашельских материалах Кударо I, Яшту-ха, Дарвагчая-1 и ряда других памятников [Любин, Беляева, 2004б, с. 148; Деревянко, 2015, с. 182, 184]. Весьма выразительные аналогии обнаружены в древнейшем палеолите Африки. Здесь подобные формы орудий определены как рабо [Piperno, Bulgarelli, Galotti, 2004, p. 563]. Они отличаются от нуклевидных орудий со стоянки Байраки более крупными размерами. По остальным признакам, включая массивность заготовок и характер выделения крутого рабочего края субпараллельными и даже параллельными сколами, отличия несущественны.

Заключение

Для нуклевидных орудий характерно использование очень массивных заготовок, включая остаточные нуклеусы, естественные обломки кремня и отщепы. Для форм на отщепах показательно расположение рабочего края на месте ударной площадки. Скребковые лезвия оформлялись крутой ретушью, которая на мелких изделиях нередко была микропластинчатой с параллельно расположенными фасетками. Степень сработанности угла рабочего края целиком зависит от интенсивности использования орудия. Небольшие размеры изделий из слоев 5 и 6 стоянки Байраки можно объяснить лишь спецификой сырья. Заметны выраженные элементы аккомодации.

Нуклевидные орудия были обычными в древнейшем палеолите, включая олдован. Они вместе с чопперами и иными галечными и нуклевидными формами, а также орудиями на отщепах характерны для широко распространенного во времени и пространстве га-лечно-отщепового комплекса Африки и Евразии. Эти орудия типичны также для ашеля, исчезая на его заключительных этапах. В Африке и соседних областях Западной Азии они просуществовали до конца ашеля [Любин, Беляева, 2004а, с. 164].

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук РФ по теме государственного задания «Древнейшие обитатели Севера Евразии: расселение человека в каменном веке, технологии производства» (FMZF 2022-0012). Я искренне признателен академику А.П. Деревянко, без помощи которого это исследование было бы невозможным, и всем коллегам – участникам полевых изысканий.

Список литературы Нуклевидные орудия из раннеплейстоценовых отложений стоянки Байраки (Молдавия)

- Анисюткин Н.К. Дубоссарский раннепалеолитический комплекс на территории Приднестровья // Rivista Arheologica. S. n. – 2016. – Vol. 1, N 1/2. – Р. 6–19.

- Анисюткин Н.К. Технология первичной обработки камня комплекса слоя 5 эоплейстоценовой стоянки Байраки в Приднестровье // Археол. вести. – 2020. – Вып. 30. – С. 11–28.

- Анисюткин Н.К., Кетрару Н.А., Коваленко С.И. Многослойная палеолитическая стоянка в гроте Старые Дуру-иторы и место ее каменных индустрий в раннем и среднем палеолите Европы. – СПб.: Нестор-История, 2017. – 200 с.

- Анисюткин Н.К., Степанчук В.Н., Чепалыга А.Л. Крецешты, новое местонахождение раннего палеолита с галечной индустрией на Днестре: каменные изделия, геологические условия, возраст // Древнейший Кавказ: перекресток Европы и Азии. – СПб.: ИИМК РАН, 2013. – С. 89–103.

- Анисюткин Н.К., Чепалыга А.Л., Коваленко С.И. Предварительные итоги пятилетних исследований (2010–2014 гг.) древнейшей на территории Восточно-Европейской равнины многослойной стоянки раннего палеолита Байраки (Приднестровье) // Археол. вести. – 2015. – Вып. 21. – С. 11–30.

- Антропоген и палеолит Молдавского Приднестровья: Путеводитель экскурсий VI Всесоюз. совещ. по изучению четвертич. периода. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 155 с.

- Беляева Е.В. Ашельские памятники Закавказского нагорья. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2022. – 276 с.

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. I: Происхождение человека и заселение им Юго-Западной, Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии и Кавказа. – 612 с.

- Любин В.П., Беляева Е.В. Нуклевидные скребки раннего палеолита // Археология и палеоэкология Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004а. – С. 159–164.

- Любин В.П., Беляева Е.В. С тоянка Homo erectus в пещере Кударо I (Центральный Кавказ). – СПб.: Петербург. востоковедение, 2004б. – 272 с. – (Тр. ИИМК РАН; т. ХIII). Стратиграфия СССР: Четвертичная система. – М.: Недра, 1982. – Полутом 1. – 443 с.

- Чепалыга А.Л., Анисюткин Н.К., Садчикова Т.А., Трубихин В.М., Пирогов А.Н. Геоархеология раннего палеолита (олдован) Северного Кавказа и долины Днестра: возможные пути миграций древнейших архантропов в Европу // VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода. – Ростов-н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 667–670.

- Четвертичная палеогеография экосистемы нижнего и среднего Днестра / О.М. Адаменко, А.В. Гольберт, В.А. Осиюк, Ж.Н. Матвиишина, С.И. Медяник, В.Е. Моток, Н.А. Сиренко, А.В. Чернюк. – Киев: Феникс, 1996. – 200 с.

- Щелинский В.Е. Эоплейстоценовая раннепалеолитическая стоянка Родники 1 в Западном Предкавказье. – СПб.: ИИМК РАН, 2014. – 198 с.

- Anisyutkin N.K., Stepanchuk V.M., Ryzhov S.M., Chepalyga A.L. The Lower Palaeolithic site Cretesty in the Dnister Basin // Praehistoria. N. S. – 2021. – Vol. 3 (13). – P. 61–81.

- Barsky D., Verges J.-M., Titton S., Guardiola V., Sala L., Isidro Toro Moyano. The emergence and signifi cance of heavyduty scrapers in ancient stone toolkits // Comptes Rendus Palevol. – 2018. – Vol. 17, iss. 3. – P. 201–219. – URL: https://doi.org/10.1016/j.crpv.2017.09.002

- Piperno M., Bulgarelli G.M., Galotti R. Prehistoric archaeology: The site of Garba IV: The lithic industry of Level D: Tools on peble and percussion material // Studies on the Early Paleolithic site of Melka Kunture, Ethiopia / eds. J. Chavallion, M. Piperno. – Florence: Instituto Italiano di Preistoria e Protoistoria, 2004. – P. 545–580.

- Sychova S.A., Anisyutkin N.K., Khokhlova O.S. Multilayered Lower Paleolithic site of Bairaki (Lower Dniester Basin): Paleosols, palaeotopography, deposits and lithic assemblages // Catena. – 2022. – Vol. 211, iss. 8. – Art. n. 105977.

- Schick K., Toth N. An overview of the Oldowan industrial complex: the sites and the nature of their evidence // The Oldowan: Case Studies: Into the Earliest Stone Age / eds. N. Toth, K. Schick. – Gasport: Stone Age Inst., 2009. – P. 3–42.