О чем "рассказывает" история и что "показывает" археология: источники и методы изучения русской культуры Сибири

Автор: Чрная М.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

За последние 20 лет расширились не только объемы и география раскопок русских памятников Сибири, но и исследовательская проблематика, а археология русских городов в регионе оформилась в самостоятельное направление сибиреве-дения. Изучение археологических объектов, охватывающих период с последней трети XVI до XIX в. включительно, положительно повлияло на отношение к ним как к неотъемлемой части историко-культурного наследия страны и к поздней археологии как к необходимой составляющей в исследовании и познании национального достояния. Чрезвычайно важно, что этот процесс трансформации научных взглядов стал распространяться в среде историков, до недавнего времени считавших своим неотъемлемым и практически нераздельным право на историческое моделирование эпохи Московского царства и Российской империи, а письменные источники самодостаточными. Сегодня археология задает новый формат исследований этого эпохального периода. В статье анализируются особенности изучения русской культуры Сибири в ключе источниковых и методических возможностей археологии и письменной истории. Специфика преломления информации в разных источниках и выбор методических подходов влияют на конструирование исследователем исторической картины. Адекватное воспроизведение действительности должно опираться на научную критику и перекрестный анализ материалов, что рассмотрено на примерах локализации исторических объектов и содержательной атрибуции археологических памятников, создания объемно-планировочных моделей археологизированных деревянных построек, реконструкции состава стада по археозоологическим остаткам.

Поздняя археология, источники, методы, реконструкции, русская культура сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/145145738

IDR: 145145738 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.114-122

Текст научной статьи О чем "рассказывает" история и что "показывает" археология: источники и методы изучения русской культуры Сибири

Хронологический диапазон археологического исследования русской культуры Сибири, заданный процессом колонизации, охватывает период с последней трети XVI до XIX в. включительно, т.е. от последнего взлета Средневековья – начала Нового времени до современности. Археология этого периода получила в истории отечественной науки название поздней. Пройдя непростой путь от случайного, эпизодического, едва ли не маргинального занятия, она за последние 15–20 лет буквально на глазах обрела статус полноправного и полноценного направления, получила постоянную «прописку» на ряде региональных конференций и семинаров и представительство на высшем форуме – археологическом съезде. Расширяются не только объемы и география раскопок, но и исследовательская проблематика. Всего несколько лет назад впервые было сформулировано положение о новом направлении в сибиреведении – археологии русских городов Сибири [Чёрная, 2008]. Сегодня в его рамках выделился ряд подразделений: археология церковная, некрополей, войны и повседневности, сельская. Степень изученности этих ответвлений поздней археологии различна, но все они год от года набирают обороты, притягивают новые исследовательские силы, в т.ч. молодых, начинающих ученых.

Изучение поздних памятников положительно повлияло на отношение к ним как к неотъемлемой, важной части историко-культурного наследия страны и к поздней археологии как к необходимой и все более привлекательной составляющей в исследовании и познании национального до стояния. Чрезвычайно важно, что этот процесс трансформации научных взглядов перешагнул границы собственно археологического сообщества и стал распространяться в среде историков, до недавнего времени считавших своим неотъемлемым и практически нераздельным право на историческое моделирование периода Московского царства и Российской империи, а письменные источники самодостаточными. Знаковым событием стала масштабная конференция «От Смуты к империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–XVIII веков» (г. Москва, ноябрь 2013 г.) [От Смуты…, 2013], на которой археологи и историки выступили полноправными партнерами, а опыт археологов в области исторических реконструкций, основанных на методике изучения и критики источников (не только археологических!), был признан образцовым. Знаменательно включение сибирской темы в проблематику конференции, в чем проявилось понимание ее организаторами и участниками значения Сибири для России. На всем пространстве страны археология, прежде всего городская, начинает создавать собствен- ную картину исторического развития, не столько дополняя сложившуюся на основе письменных источников схему, сколько предлагая свой вариант, во многих отношениях более достоверный. Значимость поздней археологии в изучении относительно недавних событий определяется и тем, что она является инструментом выработки исторического сознания, формирования личной и общенациональной идентичности [Беляев, 2014; Беляев, Векслер, 1996, с. 128, 130]. Информационный и методический потенциал поздней археологии обеспечивает рост ее значения, престижа и перспективы развития.

Опыт, накопленный археологией в изучении исторических явлений и процессов на примере русской колонизации Сибири, был обобщен в одной из моих работ [Чёрная, 2011]. В данной статье внимание сосредоточено на методической стороне научной интерпретации и реконструкции исторических реалий XVII–XVIII вв., нашедших отражение в разных источниках, при базовом значении археологических. Из широкого спектра проблем археологического го-родоведения Сибири рассматриваются следующие: критерии типологической дифференциации поселений в исторической и археологической практике; локализация и атрибуция исторических объектов; восстановление архитектурного облика руинированных построек; реконструкция палеоэкономики на примере городского животноводства. Их анализ позволяет, с одной стороны, осветить важные аспекты городской жизни, с другой – показать возможности археологии в реконструкции русской культуры Сибири.

Источники и методы интерпретации и реконструкции некоторых аспектов русской культуры Сибири

Занимаясь изучением поздних периодов, археолог имеет корпус разнообразных источников, каждый из которых по-своему отображает действительность, что влияет на ее восприятие и конструирование исследователем исторической картины. Это определяет специализацию археолога и историка. Образно говоря, перед археологом, который «видит» ископаемый объект, встает вопрос: что это такое?; историк, который «слушает» документальное повествование, очень часто не имеет возможности перевести считываемую информацию в зримые образы. Проблема визуализации исторических реалий для историка и их расшифровки археологом может возникнуть в отношении практически любого аспекта даже сравнительно недавнего прошлого.

Рассмотрим методические возможности прочтения информации, преломленной в разных источниках, и реконструкции некоторых аспектов исторической действительности путем научной критики и перекрестного анализа материалов. Начну с проблемы идентификации археологических памятников с тем или иным типом поселений – городом или острогом (как исторической формой малого города). Сложность дифференциации последних в Сибири обусловлена спецификой и динамизмом исторической ситуации освоения края. Города и остроги были поселениями урбанизированного типа, которые выступали центрами своих округ и выполняли ряд функций. При этом важна не простая сумма функций, а их структурноиерархическое сочетание.

Конкретно-исторические задачи освоения региона определяли административный статус населенного пункта, его значение и место в общей системе поселений. Пунктам, расположенным на стратегических направлениях колонизации, важнейших перевалочных, торговых путях, изначально присваивался ранг города, что известно из документов. Так было с Тюменью, Тобольском, Верхотурьем, Сургутом, Томском и другими центрами различных областей Сибири. Разделение городов и острогов по количеству функций – у первых больше, у вторых меньше – не очень сообразуется с исторической реальностью. Остроги отличались не столько набором и числом функций (были среди них и много- и монопрофильные), сколько соподчиненностью городу, занимавшему высшую ступень в административной иерархии поселений. Одновременное наименование некоторых населенных пунктов в официальной и обиходной терминологии городом/острогом (Нарымский, Кетский, Кузнецкий, Енисейский, Илимский и др.) подразумевало городской тип данных поселений, при этом четко осознавалось их подчинение уездному или разрядному центру. Отсутствие в исторической практике жестких критериев, отличающих города и остроги, в ретроспективе затрудняет задачу определения административного статуса населенного пункта, к тому же он со временем мог меняться.

Понятно поэтому, что нет и однозначных археологических критериев типологической дифференциации поселений. Ни значительный объем материала, ни широкомасштабные раскопки, даже если они охватывают всю площадь памятника, как в случае с Саянским острогом [Скобелев, 2001], не снимают проблемы. Не может археолог опираться в определении административного статуса поселения и на тип окружавших его стен, что имело второстепенное значение: у острога могли быть срубные укрепления, как, например, у Уртамского, а частокол мог огораживать город, как в Тобольске, являвшемся столицей края. Мы узнаем о статусе исследуемого памятника не из археологических данных, а из письменных источников. В связи со сказанным отмечу неправо- мерность предпринятой при изучении Умревинско-го острога попытки ввести в научный оборот термин «острог» в качестве обозначения особого вида археологических памятников, под который подводятся все типы населенных пунктов Сибири XVI–XVIII вв. [Горохов, 2011, с. 28–29], невзирая на их реальные различия, легко считывавшиеся современниками. Подмена действительного исторического многообразия сибирских поселений искусственным конструктом в виде некоего особого археологического памятника типа «острог» не может быть принята.

Актуальной в научно-методическом плане задачей является решение проблем локализации истори-че ских объектов, точное местоположение которых зачастую неизвестно, и идентификации археологических памятников с имеющимися письменными и иконографическими свидетельствами [Чёрная, 2013]. Письменные и картографические данные из-за неполноты и нечеткости описаний и низкой геометрической точности карт XVII–XVIII вв. ограничивают возможности привязки на местности исторических объектов, даже таких крупных, как поселения. Поэтому по письменным сведениям так и не удалось найти Нарымский, Кетский, Уртамский и другие остроги. Примером, иллюстрирующим трудно сть определения местонахождения объекта или исторического события по письменным упоминаниям и старинным картам, не отличающимся ни точностью, ни согласованностью, служит попытка локализации Ермаковой перекопи как предполагаемого места гибели атамана [Матвеев, 2011; Матвеев, Аношко, 2012]. Археологизированные объекты, локализованные на местности, нуждаются в содержательной атрибуции, которая должна ответить на вопросы: чем это было? когда и как функционировало? каков социально-экономический статус владельца постройки или усадьбы? место в общей планировке поселения? и т.д.*

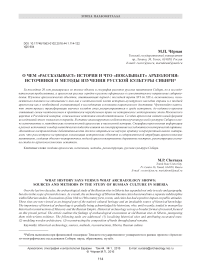

Одно из основных требований методики к историческим интерпретациям и реконструкциям – репрезентативное сочетание разновидовых источни- ков, дополняющих друг друга и коррелирующих друг с другом. В приложении к проблеме локализации это означает недопустимость построения гипотезы о местоположении объекта на единственном письменном или картографическом источнике, как сделано, например, при определении места основания Томска. Недооценка отсутствия в документе важных пространственных ориентиров приводит к неполному или ошибочному видению исторических реалий и, как следствие, неадекватной их реконструкции. Сначала рассмотрим, к чему приводит нарушение методики при попытке локализовать объект, опираясь на один письменный источник. Таковым для историков стала «Роспись Томскому городу и острогу» 1627 г. К таким «росписям» обязательно прикладывался чертеж, но в данном случае он не сохранился. Модель города, составленная по неточному и неоднозначному тексту документа, не соответствовала форме южного мыса Воскресенской горы, часть которого оказалась вне стен города – пустой [Петров, 1956]. По скольку о ставить площадку как плацдарм для взятия города было нельзя, ее на макете огородили частоколом, вопреки данным «Росписи». Но искусственность конструкции бросалась в глаза. Поэтому позднее «лишнюю» часть мыса на макете убрали, чтобы не возникало «неудобных» вопросов (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Макеты Томского города начала XVII в. по данным «Росписи» 1627 г. Томский областной краеведческий музей, 1950-е гг. Авторы: Н.М. Петров, Н.И. Залесский, К.И. Винтер.

а – «лишняя» часть мыса огорожена частоколом, который в «Росписи» не упоминается (по: [Очерки…, 1954, с. 8]); б – «лишнюю» часть мыса на макете убрали (по: [Томск…, 2004, с. 19]).

Та же методическая ошибка – построение гипотезы на единственном источнике, уже картографическом (план Томска 1767 г.) – стала причиной появления необоснованной версии о первоначальном размещении Томска на юго-восточном отроге Воскресенской горы [Попов, 1959, с. 10–11; Волков, 2005; Дмитриенко, 2010]. Попытка вписать город в более «подходящий» план при наличии других с разницей всего в 5–20 лет, на топографию которых он по заявленной версии не ложится, представляет пример подгонки действительности под определенную гипотезу. На сегодня приходится констатировать, что вопрос о месте основания Томска остается открытым ввиду явного дефицита источников. Необходимо расширить зону археологического поиска на участках вероятного расположения первоначального города и провести доказательную идентификацию раскапываемых объектов с городскими постройками первой половины XVII в.

Решение проблемы локализации и определение времени функционирования памятника дают основание для реконструкции археологических объектов. Археологу не следует ограничиваться лишь вскрытием и описанием руин, нужно стремиться восстановить облик разрушенного сооружения в возможно полном объеме. Единство конструктивно-технических приемов, архитектурно-композиционной формы, функционально-идейного содержания, формирующего облик постройки, должно находить отражение в ее модели, создание которой является целью и придает смысл археологическому

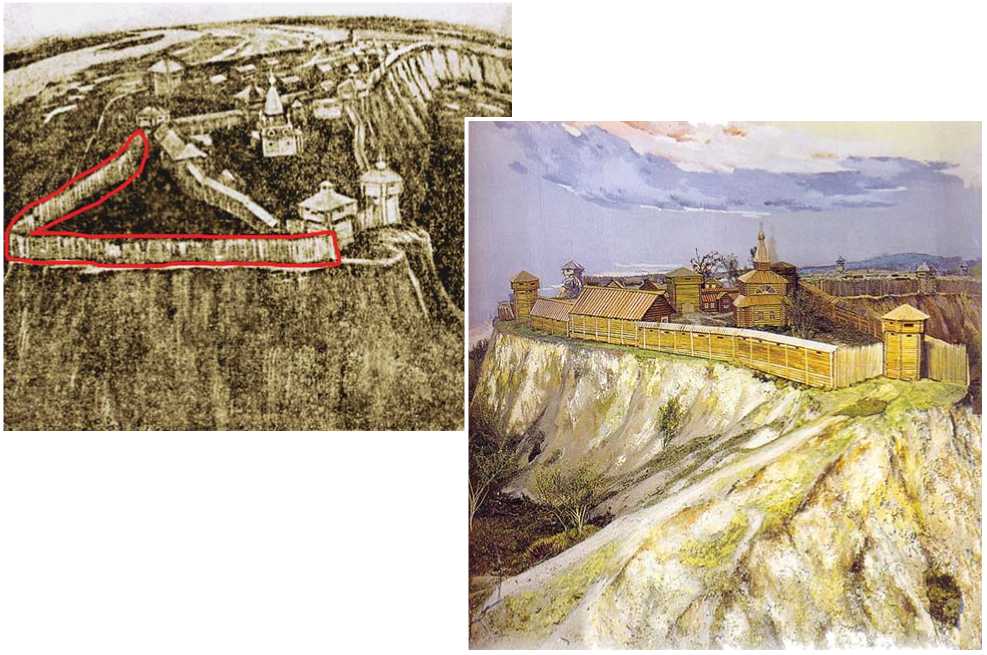

Рис. 2. Высокий дом на подклете с крыльцом и галереей – дом Пономарева из д. Маньшино Медвежьегорского р-на Карелии, вторая половина XIX в. Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» .

исследованию архитектурного памятника [Воронин, 1934, с. 42, 76; Раппопорт, 2013]. Такая постановка задачи получает живой отклик в современном социуме, ориентированном на восприятие мира в его настоящем и прошлом через зримые образы. Соответственно, недо статочно прочит ать или услышать, как мог выглядеть разрушенный временем памятник, необходимо увидеть его восстановленный облик. Создание трехмерных моделей археологических объектов, от которых остаются преимущественно нижние части, представляет повышенную сложность и требует привлечения дополнительных источников, аналогов в виде сохранившихся памятников архитектуры с реликтовыми чертами, а также определенной методики. Рассмотрим возможности археологической реконструкции на примере восстановления деревянных сооружений, имевших более одного этажа (яруса).

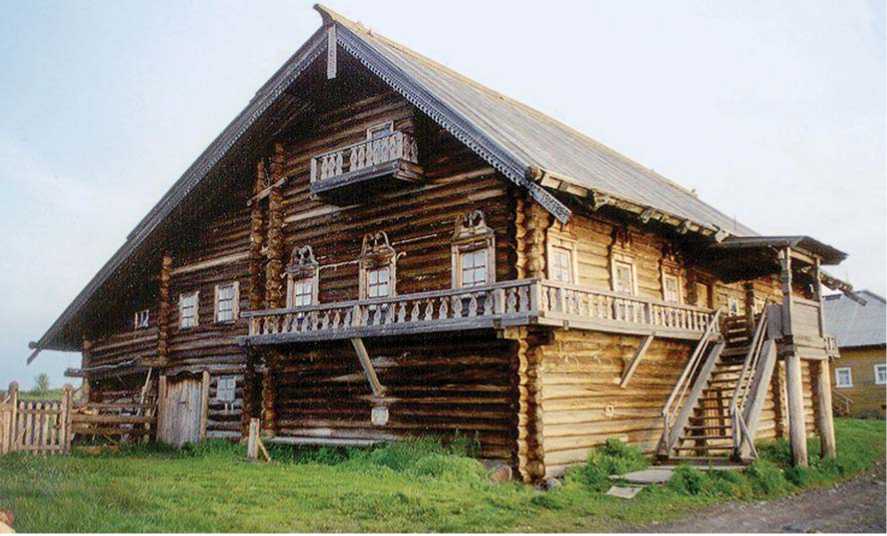

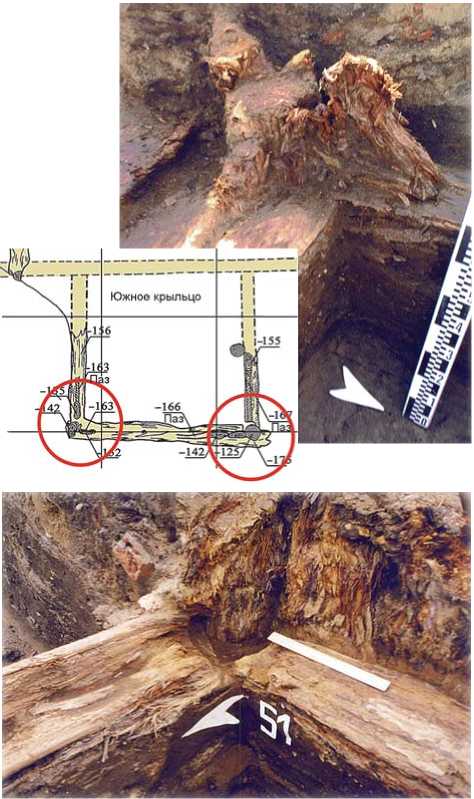

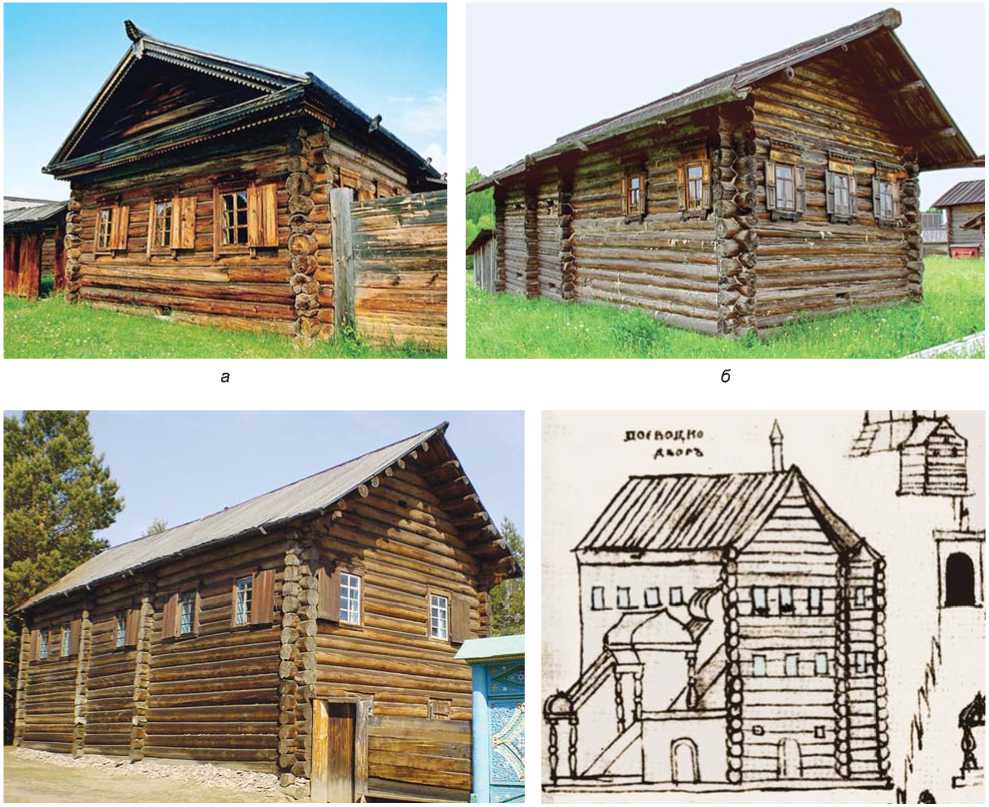

При создании объемно-планировочных моделей археологизированных деревянных построек методическим обоснованием должно быть, во-первых, выделение признаков, изначально присущих домам повышенной этажности, во-вторых, их присутствие в археологическом контексте. Наличие таких элементов, как фундаменты, которые выполняли не столько опорную, сколько нивелирующую, тепло- и влагоизолирующую функцию, врубленные перегородки, укреплявшие конструкцию, но при этом совершенно необязательные, не является непосредственным доказательством высотности здания. Непременной принадлежностью двух-трехъярусных построек были высокие крыльца, лестницы, столбы-опоры галерей и балконов (рис. 2). Но, к сожалению, эти элементы сохраняются далеко не всегда. Доказательством повышенной этажности может служить конструкция крыльца, выполненного в технике вертикальной забир-ки, как, например, в Томске [Чёрная, 2014] (рис. 3, 4). Уязвимо сть археологических аргументов, обусловленная степенью разрушения объектов и конструктивными особенностями элементов, присущих домам повышенной этажности, ограничивает возможности реконструкции: не каждая постройка поддается восстановлению в полном объеме.

Когда археолог располагает письменными репликами, синхронными исследуемому памятнику, скажем, упоминаниями о существовании построек на подклетах, это требует критического сопоставления данных, поскольку такая постройка не всегда высокая, во всяком случае, необязательно двухъярусная. Хотя археологически прослежена тенденция вырастания подклета из земли и увеличения его высоты, что привело к появлению домов в два-три яруса.

Подклет, который составлял нижний ярус жилой, хозяйственной, служебной по стройки, имел мно-же ство названий-синонимов: «подызбица» (под избой), «подсень» (под сенями), «взмостье», «нутр», «щербеть», «омшаник», «деребень», «голбец», «подполье», «погреб» [Бломквист, Ганцкая, 1967, с. 133;

Рабинович, 1975, с. 217, 223; Александров, Липинская, Сафьянова, 1981, с. 121, 123; Чижикова, 1987, с. 228; Власова, 2001, с. 204, 206; и др.]. Это было обусловлено не только временем и местом их употребления, но и конструктивными особенностями, назначением объекта. В течение длительной эволюции сложились типы подклета, различавшиеся по назначению и конструкции (столбовая, срубная, комбинированная), что, кстати, известно не по скудным письменным репликам, а главным образом по археологическим данным. Подклеты могли заглубляться и быть наземными, при этом иметь разную высоту (рис. 5).

Еще одним элементом, который позволяет судить о ярусности постройки, является казенка. Так именовались помещение за печью, а также различной высоты пристройка сбоку печи. Внутри нее устраивали спуск в подполье (синоним «голбец»), а наверху сидели или спали. Если подпольем была яма, вырытая в грунте, то казенку нельзя рассматривать как косвенный признак высотности. Если же спуск внутри казенки вел в подклет-подполье, не заглубленный в землю, то это свидетельствует о повышенной ярус-ности дома.

Признаки, отличающие постройки с разными под-клетами, с казенкой или без нее, существовали изначально. Современники – те, кто строил, и те, кто в них жил, – свободно ориентировались в вариантах устройства и общего вида таких сооружений. Для исследователя задача воссоздания облика объектов усложняется тем, что их функционально-конструктивные особенности в историческом контексте не всегда прописаны, а в археологическом не всегда различимы. Для реконструкции конкретной постройки следует привлекать все доступные виды источников, чтобы повысить уровень достоверности модели.

Показательна роль археологии в характеристике такой важной отрасли экономики русского города Европейской России и Сибири, как скотоводство. Ко сти животных являются массовой категорией находок, во всяком случае, в городских слоях, что позволяет восстановить состав стада. Архео-зоологические о статки кардинально меняют наши представления о домашних животных, облик которых вплоть до XIX в. разительно отличался от современных, а также об особенностях содержания и разведения скота.

При реконструкции состава стада исследователи сталкиваются с главным лимитирующим фактором – объективной неполнотой остеологического материала, что определяет относительность конечных оценок даже в случае привлечения массовых данных (тысяч и десятков тысяч костей). В результате устанавливается не число особей на памятнике, а относительные численность видов или объемы потребления

Рис. 3. Остатки крыльца с вертикальной забиркой (раскопки воеводской усадьбы в Томске).

Рис. 4. Двухъярусные хоромы с крыльцом и галереей, выполненными в технике вертикальной забирки, на рисунке XVII в. (по: [Милославский, 1956, с. 95, рис. 21]).

вг

Рис. 5. Дома на подклетах разной высоты.

а – дом на низком подклете из д. Дубынина Нижнеилимского р-на Иркутской обл., середина XIX в. Иркутский архитектурно-этнографический музей «Тальцы» ; б – дом на среднем подклете из д. Подлипное Тотемского р-на Вологодской обл., конец XIX в. Архитектурно-этнографический музей Вологодской обл. «Семёнково» ; в – двухэтажный дом на высоком подклете в с. Куйтун, Бурятия, вторая половина XIX в., фото В. Кузнецова s800/; г – трехэтажные хоромы олонецкого воеводы на высоком подклете, 1671 г. (по: [Мильчик, Ушаков, 1981, с. 117–118]).

мяса. Анализ половозрастных характеристик забитых животных позволяет выявить формы эксплуатации – мясная, мясомолочная, рабочая, «техническая» (получение шерсти) [Антипина, 2006].

Сравнение археозоологических материалов с эталонами костей животных XX в. дает основание для заключения о мелкопородности коров в русских городах. Причины малорослости скота в Сибири были те же, что и в лесной полосе Европейской России: со времен Древней Руси и вплоть до второй половины XIX в. она обусловлена долгими холодами, недостатком кормов, неблагоприятными условиями для утробного развития плода и первых месяцев жизни живот- ных. Иностранцы, посетившие Московию в XVII в., отмечали, что «коровы в этой стране очень малы… у них нет сил для пахоты» [Цалкин, 1956, с. 48]. Средний рост в холке составлял 95–115 см, а, например, в Ярославле животное ростом 83 см смотрелось обычным среди очень мелких коров. Забой основной массы крупного рогатого скота в половозрелом возрасте связан с его позднеспелостью (животные достигали наивысшего веса только на третьем году жизни) и отражает мясомолочную направленность животноводства. При этом следует подчеркнуть, что вес даже взрослых особей составлял 160–190 кг, а надои молока – ок. 4 л в день, что говорит о низ- кой продуктивности [Там же, с. 48–50; Археология…, 2012, с. 202; Колединский, 2012, с. 445–446]. И в XIX в. в крестьянских хозяйствах Томской губ. держали крупный рогатый скот преимущественно «русской породы», морозостойкой и неприхотливой к кормам, но малопродуктивной: он при убое давал не более 8 пудов мяса с туши и 1–1,5 пуда сала, удои от лучшей коровы не превышали полведра, посредственной – четверть ведра, а зимой и вовсе не более стакана [Кузьмина, 1974, с. 8].

Согласно археологическим данным XVII–XVIII вв., второе место в стаде, хотя обычно со значительным отрывом, стабильно занимала очень мелкая свинья, так было в средневековом Томске, а также Верхотурье, Тобольске и др. [Девяшин, Пластеева, 2010; Бачура, Лобанова, Бобковская, 2011]. А вот письменные источники могут давать неполную и неточную картину о видовом составе домашнего стада. Например, статистические материалы начала 1880-х гг. не содержат сведений о том, что в Притомье русские старожилы (потомки переселенцев XVII–XVIII вв.) держали свиней, свиноводство распространяется здесь якобы только вместе с переселенцами XIX–XX вв. [Скрябина, 1997, с. 37].

Лошади, как и другие домашние животные, также не отличались рослостью и были маломощными. По археозоологическим материалам, рост в холке взрослых жеребцов составлял 120–130 см, кобыл – ок. 120 см, при этом для пони современная планка высоты в холке установлена в 140 см [Цалкин, 1956, с. 152, 153; Археология…, 2012, с. 215, 216; Историческая экология…, 2013, с. 225, 226]. Понятно поэтому, что «не от роскоши, не от барства применялись шестерочные упряжи – оттого, что лошади были слабые!» [Пикуль, 1991, с. 169]. Так писатель сформулировал причину, побудившую графа А.Г. Орлова-Чесменского в 1770-х гг. заняться выведением новой породы лошадей.

Заключение

При наличии разнообразных источников и их репрезентативного синтеза, необходимого для адекватной интерпретации прошлого, внедрение в научный оборот массовых археологических материалов позволяет повысить степень резкости и хронологическую глубину отражения исторической действительности и перейти к объемным реконструкциям. Возросшие требования современного общества к тотальной визуализации, в т.ч. и исторического процесса, делают позднюю археологию все более востребованной. Это не только расширяет перспективы развития науки, но и повышает ответственность археологов в моделировании реалий недалекого прошлого, что необходи- мо для формирования личной и национальной идентичности, адекватной культурному богатству народа и его исторической памяти.

Список литературы О чем "рассказывает" история и что "показывает" археология: источники и методы изучения русской культуры Сибири

- Александров В. А., Липинская В.А., Сафьянова А.В. Жилище и хозяйственные постройки русского крестьянства Сибири//Этнография русского крестьянства Сибири (XVII -середина XIX в.). -М.: Наука, 1981. -С. 102-141

- Антипина Е.Е. Возможности реконструкции состава стада домашних животных в археологии//Современные проблемы археологии России: мат-лы Всерос. археол. съезда. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. II. -С. 339-342.

- Археология древнего Ярославля: Загадки и открытия. -2-е изд. -М.: ИА РАН, 2012. -296 с.

- Бачура О.П., Лобанова Т.В., Бобковская Н.Е. Животноводство русского населения в городах на севере Урала и Сибири в XVII-XIX вв.//Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. -Омск: Изд-во Ом. ин-та (филиала) РГТЭУ, 2011. -С. 271-275

- Беляев Л. А. Археология позднего Средневековья и Нового времени в России: заметки о самоопределении//Культура русских в археологических исследованиях. -Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. -Т. I. -С. 11-17.