О динамике численности лося на северной периферии ареала и в зоне экологического оптимума

Автор: Панченко Данила Владимирович, Серова Лариса Михайловна, Данилов Петр Иванович, Шакун Василий Васильевич, Козорез Александр Иванович

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 (36), 2020 года.

Бесплатный доступ

Лось (Alces alces L.) - представитель семейства Оленьи (Cervidae), занимающий одно из ключевых мест в биогеоценозах, является также крайне важным ресурсным видом охотничьего хозяйства. Изучение динамики численности, ее особенностей в популяциях лося, обитающих в условиях экологического оптимума и периферии ареала, позволяет глубже понять механизмы процессов и взаимосвязи компонентов, участвующих в их течении, разработать обоснованные меры по долгосрочному и устойчивому управлению ресурсами вида. Цель работы заключалась в анализе динамики популяций лося разных экологических зон - на северной периферии ареала этого вида в России (Мурманская область, Республика Карелия, Ленинградская область) и в условиях зоны экологического оптимума - Беларусь. Для анализа использованы материалы Зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 1965-2019 гг. - основного метода учета охотничьих видов на обозначенных территориях, официальные статистические данные, результаты полевых исследований. Изменения численности лося протекали в значительной мере синхронно в изучаемых регионах за исключением Мурманской области. Анализ динамики его численности показал наличие циклов продолжительностью в 13 лет для Мурманской области и более 20 лет для более южных территорий. Взаимосвязь процессов изменения численности лося и волка в Беларуси выражена в значительно меньшей степени, чем на севере России, в Республике Карелия. Построение модели динамики поголовья определило, что в значительной мере в Республике Карелия оказывает влияние уровень браконьерства. Для Беларуси выявлено, что одним из главных факторов, влияющих на численность, является легальная добыча.

Лось, динамика численности, моделирование динамики численности, охотничьи ресурсы, периферия ареала, регрессионный анализ, цикличность, экологический оптимум

Короткий адрес: https://sciup.org/147231297

IDR: 147231297 | УДК: 599.735.3:591.526:574.38(470.1/.2)

Текст научной статьи О динамике численности лося на северной периферии ареала и в зоне экологического оптимума

^ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИИ

Численность является одним из самых динамичных показателей популяций. Состояние ресурсов лося под воздействием факторов естественной и антропогенной природы значительно изменялось на протяжении прошлого века от катастрофического сокращения до стремительного увеличения численности (Тимофеева, 1974; Русаков, 1979; Козло, 1983; Данилов, 1986, 2005). Так, прямое преследование человеком в ряде случаев было причиной практически полного исчезновения лося на Европейском Севере России в начале прошлого века, и только строгие меры охраны позволили восстановить его ресурсы и открыть на него охоту. Лесохозяйственное освоение территории во многом положительно сказывается на состоянии популяции лося, т. к. приводит к появлению больших площадей зарастающих вырубок, повышая кормность угодий, и, как следствие, способствует увеличению численности вида (Данилов и др., 2008). С другой стороны, длительные и широкомасштабные рубки приводят к сведению коренных лесов, имеющих большое значение для вида, особенно на северной периферии ареала (Семенов-Тян-Шанский, 1982).

Значение этого вида как неотъемлемого компонента биоценозов меняется соответственно колебаниям численности зверей, и на фазах роста поголовья влияние лося может иметь существенное значение на формирование биогеоценозов и лесовосстановление как угнетающего фактора (Тимофеева, 1974; Дунин, Козло, 1992). Знание причин и механизмов динамики численности позволяет применять различные меры по регулированию силы воздействия тех или иных естественных и антропогенных факторов, направляя тем самым изменения в необходимом русле.

Особый интерес представляет анализ динамичных показателей состояния популяций, населяющих разные экологические

Подписана к печати: 24 июня 2020 года зоны, что дает возможность проследить общие закономерности, выявить специфику, разносторонне подойти к оценке уровня и степени влияния различных видов естественного и антропогенного воздействия (численность крупных хищников, лесное хозяйство, использование ресурсов) на состоянии поголовья. Известно, что лось – одна из основных жертв волка на севере ареала (Данилов, 2005), тогда как на юге большее число видов копытных, входящих в рацион волка, может определять меньшее влияние хищника на изучаемый вид. Целью данной работы было изучить особенности динамики численности лося в зоне экологического оптимума (Беларусь) и северной периферии ареала на Северо-Западе России, исследовать синхронность и цикличность происходящих процессов и выполнить оценку влияния факторов среды на популяции вида. Понимание актуальных тенденций динамики численности позволяет применить результаты исследований для разработки практических рекомендаций по сохранению и управлению одним из главных ресурсных видов как в России, так и в Беларуси.

Материалы

Данные о численности лося и волка на северной периферии ареала в России (Мурманская, Ленинградская области, Республика Карелия) и в зоне экологического оптимума (Республика Беларусь) определены на основе материалов зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 1965–2019 гг. как основного способа оценки численности охотничьих животных в изучаемых регионах (Формозов, 1932; Приклонский, 1972).

Для Республики Карелия использованы материалы ЗМУ, обработанные в лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН. Сведения о легальной добыче и уровне браконьерства получены по данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия о гибели лося по разным причинам от общего числа найденных погибшими (%).

Динамика поголовья в Мурманской и Ленинградской областях проанализирована на основе официальных данных Министерства природных ресурсов Мурманской области и Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, а также данных литературы (Семенов-Тян-Шанский, 1982; Макарова, 2011; Русаков, 1979). В Республике Беларусь анализ численности и добычи проведен по статистическим сведениям с учетом данных, имеющихся в лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам».

Методы

Для Республики Карелия, где данные по численности лося представлены наиболее полно, выполнен анализ динамики поголовья на территориях, отличающихся по ландшафтно-климатическим условиям. Условно были выделены две зоны: 1) северная (Ло-ухский, Кемский, Калевальский, Костомукшский районы) и 2) южная – Приладожья (Лах-денпохский, Сортавальский, Питкярантский районы). Первая группа районов находится в пределах подзоны северной тайги, вторая – средней тайги (Громцев, 2015). Для расчета абсолютной численности в Республике Карелия использованы средние многолетние пересчетные коэффициенты (по данным ГУ «Центрохотконтроль»): лося – 0.72, волка – 0.11. Площадь пригодных местообитаний – 10970 тыс. га.

Расчет корреляции динамики численности лося и волка выполнен с временным смещением (лагом) численности хищника на 1 год, а при определении корреляции между динамикой поголовья лося и объемами лесозаготовок – 10 лет (при расчетах принято, что леса имеют среднюю продуктивность в регионе). По мере восстановления вырубок увеличиваются запасы веточного корма, и если в спелых ельниках средней тайги они минимальны, то в молодняках 6–15 лет достигают максимальных значений (Курхинен и др., 2006).

На основе многолетних данных о численности лося в Республике Карелия и Беларуси были построены регрессионные модели ее динамики в этих регионах с использованием следующих параметров: численность волка, легальная добыча лося, уровень браконьерства, объемы заготовки древесины. Анализ данных производился с использованием математических методов регрессии, корреляционного и факторного анализа, а также ав-токорелляции с помощью пакета Microsoft Excel.

Результаты

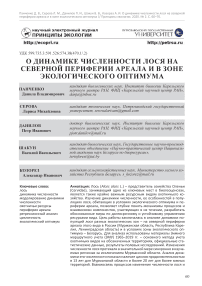

Отмечается повсеместный рост численности лося на Северо-Западе России с начала нового тысячелетия, однако начало этого процесса и его темпы отличаются в разных частях региона. Так, в Мурманской области увеличение численности началось в конце 2000-х гг., и к 2018 г. она составила около 8 тыс. особей (Доклад о состоянии…, 2019). В Республике Карелия и Ленинградской области подъем начался уже в начале 2000-х гг., то же отмечено и для Беларуси, где численность лося с 1998 по 2018 г. возросла с 14.9 до 36.3 тыс. особей (рис. 1).

Результаты сравнения синхронности динамики численности лося в изучаемых регионах приведены в табл. 1.

Таблица 1. Матрица парных корреляций данных динамики численности лося в изучаемых регионах в 1965–2018 гг. (числитель) и в период роста 2001–2018 гг. (знаменатель)

|

Мурманская область |

Республика Карелия |

Ленинградская область |

Республика Беларусь |

|

|

Мурманская область |

0.12 / 0.26 |

0.22 / 0.53 |

–0.10 / 0.62 |

|

|

Республика Карелия |

0.12 / 0.26 |

0.66 / 0.87 |

0.56 / 0.85 |

|

|

Ленинградская область |

0.22 / 0.53 |

0.66 / 0.87 |

0.42 / 0.96 |

|

|

Республика Беларусь |

–0.10 / 0.62 |

0.56 / 0.85 |

0.42 / 0.96 |

Рис. 1. Динамика численности лося (тыс. особей) в исследуемых регионах: 1 – Мурманская область, 2 – Республика Карелия, 3 – Ленинградская область, 4 – Беларусь

Fig. 1. Dynamics of moose population (thousand ind.) in the study regions: 1 – Murmansk region, 2 – Republic of Karelia, 3 – Leningrad region, 4 – Belarus

Процессы изменения численности в северной и южной зоне Республики Карелия протекали несогласованно, и коэффициент корреляции составил 0.28. Темпы прироста поголовья также значительно отличались и за 2001–2019 годы составили для северной зоны 14 %, а для южной зоны – 59 %.

Определение цикличности динамики численности лося в Республике Карелии с использованием метода автокорреляции показало, что существуют циклы продолжительностью в 20–23 года (коэффициент автокорреляции составил –0.75). Анализ для территорий Мурманской области показал, что, несмотря на незначительные в целом колебания численности, прослеживается цикличность периодом около 13 лет и значение автокорелляции составило –0.64. Для более южных территорий Ленинградской области, а также Беларуси такие циклы были отмечены для периода 28 (–0.57) и 25 лет (–0.91) соответственно.

Сравнение взаимосвязи динамики численности лося с таковой волка, а также объемами лесозаготовок за весь рассматриваемый период показало равные значения коэффициентов корреляции (0.5).

Полученное на основе параметров, приведенных в табл. 2, регрессионное уравнение для динамики численности лося имеет следующий вид:

M(i) = 16.7 - 0.127 • P(i) + 0.0077 • W(j + 1) - 0.025 • H(i) + 0.0004 • F (i - 10)

где i – год наблюдения; M(i) – числен- H(i)– легальная добыча в год i ; F(i) – объем ность лося в год i ; P(i) – уровень браконьер- лесозаготовок в год i.

ства в год i ; W(i) – численность волка в год i ;

Таблица 2. Статистическое описание параметров модели динамики численности лося в Республике Карелия за период 1965–2019 гг.

|

Параметр |

Единица измерения |

SD |

min |

max |

|

|

Численность лося |

тыс. особей |

19.6 |

5.6 |

10.8 |

36.3 |

|

Уровень браконьерства |

% |

27.2 |

11.93 |

8.0 |

56.1 |

|

Численность волка |

особей |

568 |

288.1 |

177 |

1459 |

|

Легальная добыча лося |

особей |

908 |

565 |

323 |

2638 |

|

Объемы лесозаготовок |

тыс. м3 |

11566 |

4620.9 |

5660.0 |

18830 |

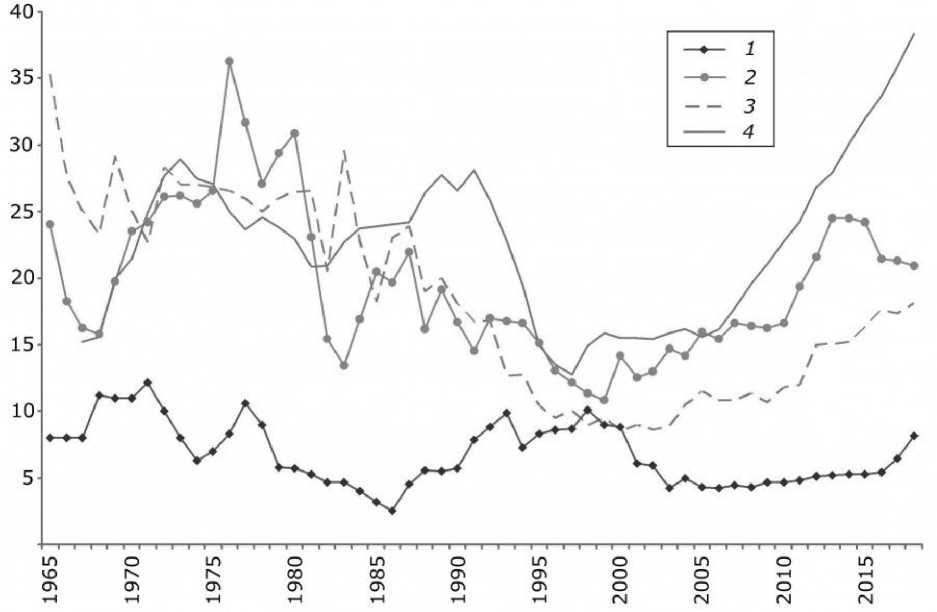

Модель графически отображена на рис. 2 и значение множественного R равно 0.65.

Взаимосвязь изменений численности лося и волка в Беларуси не прослежена - коэффициент корреляции менее 0.1. Его зна- чение для динамики поголовья и объемов лесозаготовок – 0.5.

Аналогичная модель для Беларуси и ее параметры приведены на рис. 2 и табл. 3, а уравнение имеет следующий вид:

M(i) = 13.3 + 0.156 • WU + 1) + 0.004 • H(i) + 0.00014 • F (j - 10)

где i – год наблюдения; M(i) – численность лося в год i ; W(i) – численность волка в год i ; H(i) – легальная добыча в год i ; F(i) – объем лесозаготовок в год i.

Значение множественного R для модели составляет 0.9.

Параметры модели для Беларуси приведены в табл. 3

Беларуси (тыс.

и модельное изменение численности лося в Республике Карелия особей)

Рис. 2. Фактическое и

Fig. 2. Actual and model changes in the moose number in the Republic of Karelia and Belarus (thousand ind.)

Таблица 3. Статистическое описание параметров модели динамики численности лося в Беларуси в 1980–2019 гг.

|

Параметр |

Единица измерения |

SD |

min |

max |

|

|

Численность лося |

тыс. особей |

22.9 |

7.0 |

12.8 |

41.7 |

|

Численность волка |

особей |

1824 |

301 |

1288 |

2542 |

|

Легальная добыча лося |

особей |

1820 |

1566 |

0 |

6900 |

|

Объемы лесозаготовок |

тыс. м3 |

11000 |

1490.3 |

10000 |

15100 |

Обсуждение

Изучению динамики численности лося как главного ресурсного вида на Северо-Западе России и в Беларуси уделено большое внимание (Тимофеева, 1974; Русаков, 1979; Семенов-Тян-Шанский, 1982; Козло, 1983; Дунин, Козло, 1992; Данилов, 1986, 2005; Макарова, 2008) и сделаны выводы о некоторой синхронности этих изменений (Данилов, 1986, 2005; Данилов, Панченко, 2012). Анализ изменения поголовья лося на Северо-Западе России в 1965 – 2018 гг. показал, что наблюдалась корреляция этих процессов для территории Карелии и Ленинградской области (коэффициент корреляции составил 0.66), а также Карелии и Беларуси, где значение корреляции было несколько меньше и составило 0.56 (см. табл. 1). Однако анализ синхронности изменений для этих территорий за период 2001 – 2018 гг., когда наблюдался рост поголовья лося, показал их корреляцию уже более 0.85 для всех территорий, за исключением Мурманской области.

За период наблюдений в процессе роста поголовья происходило значительное перераспределение населения лося. Так, в Республике Карелия территории Приладожья всегда выделялись высокими показателями учета лося, тогда как на севере и центральной ее части увеличение численности произошло после лесохозяйственного освоения территории (Марковский, 1995; Данилов, 2005). Это подтверждает и отсутствие согласованности динамики численности в северной и южных зонах за весь период наблюдений. Изменения с ростом численности произошли и на юге, в Республике Беларусь, где освоение менее пригодных территорий привело к смене зонального распределения лося на повсеместное (Шакун и др., 2017).

Результаты анализа цикличности динамики численности лося в разных регионах, вероятно, свидетельствуют о некотором их различии на северном пределе ареала, где крайне суровые условия существования (Мурманская область), и территориях, располагающихся в более благоприятных для обитания вида частях ареала. Существуют различные предположения о причинах динамики поголовья лося. Н. Ф. Реймерс (1972) высказал мнение о связи периодов высокой численности вида с 80-летними циклами солнечной активности. Трофокли-матическая гипотеза также определяет зависимость численности лося от периодических изменений солнечной активности и связанных с ней колебаний климатических параметров на планете, влияющих на условия возобновления основных кормов лося (Ломанов, 1995). Среди основных причин, ответственных за сокращение или увеличение поголовья лося, также указывалось на влияние крупных хищников. Воздействие иррационального использования ресурсов вида подробно описано А. А. Данилкиным (2009). Сравнение динамики этого процесса с таковым в Северной и Восточной Европе (Cederlund, Markgren, 1987; Myrberget, 1990; Nygren, Pesonen, 1993), несмотря на различия в условиях и методах управления популяциями, обнаружило сходство движения численности этих зверей в 1960–1990-е гг. Существует предположение, что данный процесс - это проявление многолетних периодических изменений численности и распространения, так называемых волн жизни, характерных и для других видов копытных (Новиков, Тимофеева, 1975; Данилов, 2005).

Ранее было показано, что для лося характерен так называемый логистический тип роста численности с небольшой положительной скоростью (Глушков, 2007), а модельные оценки динамики численности лося на основе анализа временных рядов, классических моделей популяционной динамики и имитационной модели свидетельствуют в пользу того, что современная динамика связана с наложением циклической изменчивости на естественные (увеличение численности хищников – волка) и антропогенные (браконьерство) факторы (Петросян и др., 2012).

Зависимость изменений численности волка и лося известна, особенно в северных регионах, где лось – основная жертва волка (Данилов, 2005). Ранее согласованность этих изменений в Республике Карелия была выше, а в начале второго десятилетия нового тысячелетия она нарушилась, что отразилось на значении коэффициента корреляции за весь рассматриваемый период – он стал незначим в отличие от прошлых лет, когда он составлял более 0.6 (Тирронен, 2008). Вероятной причиной произошедшего был рост популярности охоты на волка и сокращение численности хищника.

Показатели модели динамики численности лося для Республики Карелия определяют высокую связь между численностью лося и параметрами, однако в модели необходимо учитывать дополнительные факторы. Среди описанных параметров значимость коэффициентов регрессионного уравнения была наибольшей для уровня браконьерства и объемов лесозаготовок. Браконьерство – один из главных факторов, влияющих на состояние ресурсов лося на Северо-Западе России, тогда как в Республике Беларусь это воздействие минимизировано.

В аналогичной модели для Беларуси использовались данные о численности лося, волка, легальном изъятии, а также объемах лесозаготовок. Условия существования лося здесь значительно отличаются от Северо-Запада России. Так, в рационе волка присутствует большее число видов копытных, и пресс хищника менее выражен, что отразилось и на взаимосвязи динамик численности лося и волка – значение коэффициента корреляции было отрицательным и менее 0.1. Точность модели для Беларуси оказалась выше, а соответствие параметров достаточным для описания. Среди использованных показателей значимость коэффициентов регрессионного уравнения оказалась

Список литературы О динамике численности лося на северной периферии ареала и в зоне экологического оптимума

- Глушков В. М. Типы роста популяций и стратегия мониторинга ресурсов охотничьих животных // Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИОЗ. Киров: ГНУ ВНИИОЗ им. проф. Б. М. Житкова Россельхозакадемии, 2007. С. 87-88.

- Громцев А. Н., Карпин В. А. Общая характеристика региона // Леса и их многоцелевое использование на Северо-Западе Европейской части таежной зоны России. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. С. 14-22.

- Данилкин А. А. Динамика населения диких копытных России: гипотезы, факторы, закономерности . М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 310 с.

- Данилкин А. А. Дикие копытные России: тренд динамики населения // Поволжский экологический журнал. 2018. № 3. С. 357-367. DOI: 10.18500/1684-7318-2018-3-357-367.

- Данилов П. И. Глава VI. Популяционная динамика // Биология и использование лося. М.: Наука, 1986. С. 87-104.

- Данилов П. И. Охотничьи звери Карелии: экология, ресурсы, управление, охрана . М.: Наука, 2005. 340 с.

- Данилов П. И., Панченко Д. В., Белкин В. В., Тирронен К. Ф. Роль вырубок в жизни охотничьих зверей на Европейском Севере России // Журнал фундаментальных и прикладных исследований «Естественные науки». 2008. № 3. С. 16-20.

- Данилов П. И., Панченко Д. В. К истории лося на Европейском Севере России (от неолита до наших дней) // Вестник охотоведения. 2013. Т. 10. № 2. С. 123-136.

- Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 г. Охотничьи ресурсы . Мурманск. С. 120-123. URL: https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-okruzhayushchey-sredy/00.condition/index.php (дата обращения: 03.03.2020).

- Дунин В. Ф., Козло П. Г. Лось в Беларуси . Минск: Навука и тэхника, 1992. 208 с.

- Козло П. Г. Эколого-морфологический анализ популяции лося . Минск: Наука и техника, 1983. 215 с.

- Курхинен Ю. П., Данилов П. И., Ивантер Э. В. Млекопитающие Восточной Фенноскандии в условиях антропогенной трансформации таежных экосистем . М.: Наука, 2006. 208 с.

- Ломанов И. К. Закономерности динамики численности и размещения населения лося в европейской части России . М.: Изд-во ЦНИЛ Охотдепартамента МСХиП РФ, 1995. 60 с.

- Макарова О. А. Лось Мурманской области (состояние популяции в начале XXI века) // Лось (Alces alces L., 1758) в девственной и измененной человеком среде: Труды VI междунар. симп. по лосю. Якутск: Изд-во Ин-та биол. проблем криолитозоны СОРАН, 2008. С. 76-78.

- Макарова О. А. Размещение копытных зверей в Мурманской области в начале XXI века // Поведение, экология и эволюция животных: монографии, статьи, сообщения. Т. 2. Рязань: НП «Голос губернии», 2011. С. 185-195.

- Марковский В. А. Копытные Карелии (современное состояние популяции): Автореф. дис. ... канд. биол. наук (в виде научного доклада) . Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1995. 32 с.

- Новиков Г. А., Тимофеева Е. К. Некоторые аспекты динамики численности и географического распространения лося и кабана // Копытные фауны СССР: Экология, морфология, использование и охрана: Доклады совещания. М.: Наука, 1975. С. 14-15.

- Петросян В. Г., Дергунова Н. Н., Бессонов С. А., Омельченко А. В. Моделирование динамики численности, оценка и сравнительный анализ демографических параметров популяций лося в России и Финляндии с использованием данных многолетнего мониторинга // Математическая биология и биоинформатика. 2012. Т. 7. № 1. С. 244-256.

- Приклонский С. Г. Инструкция по зимнему маршрутному учету . М.: Колос, 1972. 16 с.

- Реймерс Н. Ф. Экологические сукцессии и промысловые животные // Охотоведение. М.: Лесная промышленность, 1972. C. 67-108.

- Русаков О. С. Современное состояние природных ресурсов, экология и вопросы хозяйственного использования копытных Северо-Запада СССР // Копытные Северо-Запада СССР. Л.: Наука, 1979. С. 63-293.

- Семенов-Тян-Шанский О. И. Звери Мурманской области . Мурманск: Кн. изд-во, 1982. 175 с.

- Тимофеева Е. К. Лось (экология, распространение, хозяйственное значение) . Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1974. 167 с.

- Тирронен К. Ф. Некоторые особенности хищничества волков (Canis lupus) на собак (C. familiaris) в Карелии // Вестник охотоведения. 2008. Т. 5. № 2. С. 133-137.

- Формозов А. Н. Формула для количественного учета млекопитающих по следам // Зоологический журнал. 1932. Т. 11. С. 66-69.

- Шакун В. В., Козорез А. И., Кудин М. В. Состояние и задачи исследований ресурсов охотничьей фауны Беларуси // Современные проблемы охотоведения и сохранения биоразнообразия: Материалы Международной научно-практической конференции. Минск: БГТУ, 2017. С. 169-174

- Myrberget S. Wildlife management in Europe outside the Sovjet Union (Viltstell i Europa utenom Sov-jet-Unionen) // NINA Utredning. 1990. Vol. 18. P. 1-47.

- Cederlund G., Markgren G. The development of the Swedish moose population, 1970-1983 // Swedish Wildlife Research, Supplement. 1987. Vol. 1. P. 55-62.

- Nygren T., Pesonen M. The moose population (Alces alces L.) and methods of moose management in Finland, 1975-89 // Finnish Game Research. 1993. No 48. P. 46-53.