О формировании населения и трудовых ресурсов на Дальнем Востоке России

Автор: Мотрич Екатерина Леонидовна, Молодковец Людмила Александровна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия социально-экономического развития

Статья в выпуске: 1 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам демографической ситуации на Дальнем Востоке России. В ней рассматривается формирование населенческого и трудового потенциала; показана динамика численности населения на Дальнем Востоке по данным Всесоюзной (1989 г.) и Всероссийских переписей населения (2002 и 2010 гг.) и текущего учета населения на 01.01.2018 г.; выявлена тенденция долговременного сокращения числа жителей в макрорегионе; обосновывается необходимость реализации задачи закрепления населения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения рисков при складывающихся параметрах естественного и миграционного компонентов, участвующих в демографических показателях Дальневосточного региона, в выполнении стратегии по достижению численности населения в соответствии с принятой в 2017 г. Концепцией демографической политики на Дальнем Востоке. Рассматриваются факторы, способствующие снижению естественного прироста населения. Отмечается отрицательная роль миграции в динамике численности населения в макрорегионе. Анализ трансформации структуры населения по возрасту позволил выявить ситуацию с сокращением трудового потенциала, что влечет за собой необходимость привлечения рабочей силы с использованием межрегиональной и внешней миграции. Освещены вопросы, связанные с введением новых параметров пенсионного возраста. В статье анализируется динамика продолжительности жизни дальневосточников и показано ее отставание от среднероссийского показателя. В заключении статьи даны предложения, которые могут способствовать привлечению населения на Дальний Восток и его закреплению.

Население, естественное движение, миграция, возрастная структура, продолжительность жизни, пенсионный возраст, макрорегион, регион, Россия, дальний восток, концепция

Короткий адрес: https://sciup.org/147224998

IDR: 147224998 | УДК: 331.101.26 | DOI: 10.15838/esc.2019.1.61.3

Текст научной статьи О формировании населения и трудовых ресурсов на Дальнем Востоке России

Развитие Дальневосточного макрорегиона является важнейшей долгосрочной задачей в рамках государственной политики России. Можно выделить как минимум две веские причины данной политики: с одной стороны, текущие характеристики трудового и населенче-ского потенциала2 существенно ограничивают социально-экономическое развитие Дальнего Востока, с другой – генерируют долгосрочные риски для национальной безопасности страны [1]. В общем массиве работ, касающихся социально-экономических и демографических показателей развития Дальневосточного макрорегиона, отмечается устойчивое сокращение в нем численности населения [1; 2, с. 28-37; 3, с. 154-161]. В статье рассматриваются демографические и миграционные процессы в регионе и проанализировано их соответствие целевым показателям, которые зафиксированы в программных документах по развитию Дальневосточного макрорегиона.

В соответствии с принятой Концепцией демографической политики Дальнего Востока3, планируется увеличение численности населения к 2025 г. до 6,5 млн. чел. Предполагается достижение плановых показателей за счет естественного прироста населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни и привлечения в регион на постоянное место жительства граждан из других регионов страны, соотечественников, проживающих за рубежом, и их закрепления на территории Дальнего Востока.

Исследователи в области демографии по-разному оценивали возможности устойчивого наращивания демографического потенциала в стране в целом и ее регионах. Однако всегда в качестве базовых процессов изучалось цикличное поведение демографических показателей в зависимости от устойчивости характера социально-экономического развития территории [4, 352 с.; 5, с. 10-17; 6, 214 с.; 7, 76 с.; 8, с. 57-71; 9, с. 3-18; 10, 61 с.; 11, 201 с.; 12, 351 с.; 13, с. 67-72; 14, с. 23-32].

Для России, так же как и для большинства стран мира, существуют объективные долгосрочные процессы демографического развития социально-экономических подсистем. Россия – страна с явными трендами демографического и миграционного развития, особенно в пространственном измерении. Дальний Восток характеризуется долгосрочной тенденцией сокращения численности населения. С этой точки зрения, по причине реализации различного рода программных документов, не достаточно ясно, возможно ли директивными методами повлиять на различные аспекты развития населенческого потенциала макрорегиона. Поэтому целью исследования является определение возможных ограничений достижения параметров Концепции, заключаю- щихся в увеличении численности населения. Задачами исследования выступают: 1) анализ демографической ситуации на Дальнем Востоке России; 2) изучение динамики возрастной структуры населения макрорегиона и выявление ее влияния на параметры регионального рынка труда.

По сравнению с имеющимися исследованиями в настоящей работе определяются возможности и ограничения воздействия мер современной государственной политики на развитие населенческого потенциала регионов Дальнего Востока. Это определяет научную новизну исследования. Настоящая работа выполнена авторами на основе постулатов российской научной школы народонаселения, основоположником которой является Д.И. Валентей. Принципы, заложенные в данной школе, нашли свое отражение в ходе анализа формирования численности населения и трудовых ресурсов Дальнего Востока.

Миграционное и демографическое развитие Дальневосточного макрорегиона: современные тенденции

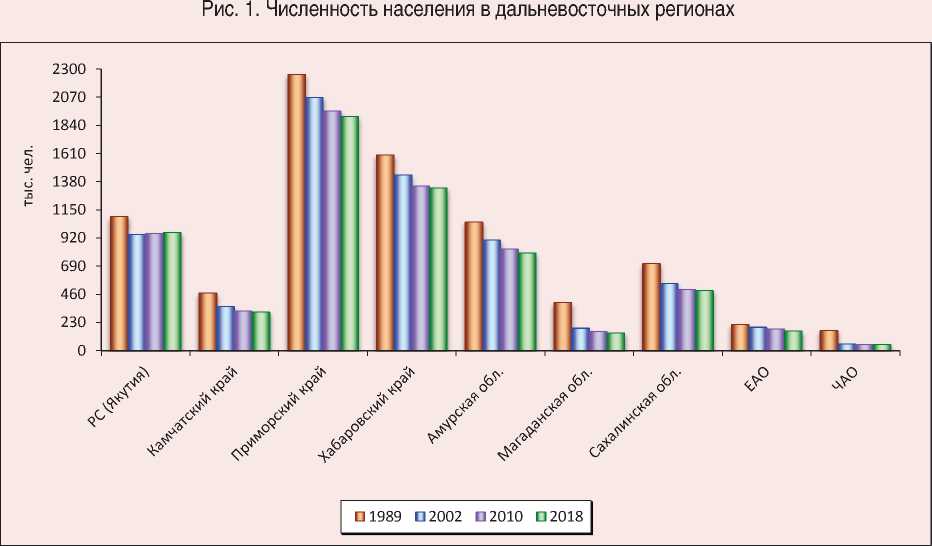

Несмотря на то что о первостепенной важности развития Дальнего Востока не перестают говорить, он продолжает терять свое население (рис. 1) .

На 01.01.2018 г. на Дальнем Востоке проживало 6 165284 человек4. За период 1991 – 2017 гг. регион потерял 1898,3 тыс. чел. – 23,5%, в том числе за 2017 г. – 17,4 тыс. чел., или почти 0,3%.

Сможет ли Дальний Восток достичь предполагаемой численности населения в соответствии с принятой Концепцией его демографической политики, в которой заложена как стратегическая цель социально-экономического развития региона стабилизация численности населения на уровне 6,2–6,3 млн. чел. к 2020 г. и ее увеличение до 6,5 млн. чел. к 2025 году. Достичь численности населения, предусмотренной Концепцией, предполагается за

Примечание. 1989, 2002 и 2010 гг. – по данным переписей, 2018 г. – на начало года, тыс. чел.

Источники: составлено авторами на основе данных Госкомстата РСФСР и России.

Таблица 1. Показатели демографического развития Дальневосточного макрорегиона

|

Макрорегион, регион |

Численность населения, тыс. чел (на 1 января) |

Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 чел. населения) |

|||

|

2017 |

2018 |

2018 г. в % к 2017 г. |

2016 |

2017 |

|

|

Дальний Восток |

6182,7 |

6165,3 |

99,7 |

0,8 |

0,05 |

|

РС (Якутия) |

962,8 |

964,3 |

100,2 |

7,6 |

6,4 |

|

Камчатский край |

314,7 |

315,6 |

100,3 |

1,4 |

0,9 |

|

Приморский край |

1923,1 |

1913,0 |

99,5 |

-1,4 |

-2,4 |

|

Хабаровский край |

1333,3 |

1328,3 |

99,6 |

0,3 |

-1,0 |

|

Амурская обл. |

801,8 |

798,4 |

99,6 |

-0,8 |

-1,6 |

|

Магаданская обл. |

145,6 |

144,1 |

99,0 |

-0,2 |

-0,5 |

|

Сахалинская обл. |

487,4 |

490,2 |

100,6 |

1,1 |

1,0 |

|

ЕАО |

164,2 |

162,0 |

98,7 |

-1,8 |

-1,6 |

|

ЧАО |

49,8 |

49,4 |

99,2 |

3,6 |

3,7 |

Источники: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2017 году. URL:

; Естественное движение населения Российской Федерации. URL: / счет естественного прироста (повышения рождаемости, снижения смертности), увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 76 лет и миграции – привлечения в регион на постоянное место жительства граждан из других регионов страны, соотечественников, проживающих за рубежом, и их закрепления на территории Дальнего Востока.

С сожалением приходится признать, что практически ни один из названных аспектов для прироста населения в регионе в настоящее время пока не срабатывает. В предусмотренных в Концепции расчетах содержатся определенные риски. С 2017 г. естественный прирост населения на Дальнем Востоке практически стал нулевым (табл. 1) . Кроме того, регион не смог подойти и к нулевому сальдо миграции к 2018 году из-за продолжающегося миграционного оттока [15, с. 37–42].

Приведенные данные свидетельствуют, что естественное движение в субъектах Дальнего Востока после непродолжительного роста, связанного с вступлением более многочисленного поколения в репродуктивный возраст и введением материнского капитала, вновь демонстрирует свое отрицательное влияние на динамику численности населения. Правда, его положительное значение сохраняется в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и в Сахалинской области, но его размеры были ниже, чем в 2016 г. Только в ЧАО (Чукотский автономный округ) положительное значение естественного прироста увеличилось, но его роль была нивелирована миграцией, поскольку числен- ность населения в нем на начало 2018 г. оказалась меньше, чем на 01.01.2017 г. Заметим, что имеющиеся демографические прогнозы до 2030 года54 и исследования демографов [16, с. 192-193] показывают уменьшение численности женщин репродуктивного возраста. Исходя из этого видимый рост рождаемости маловероятен даже при реализации политики, направленной на повышение детности в семье [17, с. 26; 18, с. 105; 19], а следовательно, может негативно отразиться на общей численности населения Дальнего Востока.

Интенсификация продолжающегося оттока населения из Дальневосточного макрорегиона является главным фактором сокращения его численности. В 2017 г. все девять субъектов региона продемонстрировали отрицательное миграционное сальдо, которое составило 17,4 тыс. человек6. Его уменьшение и появление положительного значения намечается с 2024 г. Но тем не менее, в условиях роста отрицательного значения показателя естественного движения населения, рассчитывать на увеличение численности жителей в регионе не приходится, что, безусловно, идет вразрез с принятой Концепцией демографической политики Дальнего Востока (рис. 2) .

Рис. 2. Прогнозные значения численности населения Дальневосточного макрорегиона по компонентам

-1000

-3000

-5000

-7000

-9000

-11000

-13000

-15000

Wfwrl

-17000

-19000

-21000

-23000

-25000

-27000

-29000

-31000

-33000

-

■ ■ естественный прирост (убыль)

-

■ ZZ1 миграционный прирост (убыль)

общий прирост (убыль)

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

834 |

-3786 |

-5829 |

-7266 |

-8454 |

-9370 |

-10047 |

-10616 |

|

-31543 |

-20723 |

-13755 |

-8606 |

-5437 |

-2306 |

769 |

898 |

|

-30709 |

-24509 |

-19584 |

-15872 |

-13891 |

-11676 |

-9278 |

-9718 |

Источники: средний вариант прогноза естественного, миграционного и общего прироста численности населения по субъектам Российской Федерации. URL: population/demography/

Миграционные потери Дальнего Востока складываются в основном за счет межрегиональных миграционных потоков, которые демонстрируют неутешительный факт: в межрегиональных потоках превышают общие потери населения от миграции в целом [20]. Следует заметить, что в общем массиве исследований миграционных процессов в странах мира преобладают межстрановые исследования [21; 22; 23], а внутри – межрегиональные миграции изучаются преимущественно для протяженных в пространстве развивающих стран [24; 25; 26; 27].

Для России, в том числе и для Дальнего Востока, как территорий, протяженных в географическом пространстве, наиболее значимы исследования межрегиональной миграции, которая, в свою очередь, определяется структурными и институциональными особенностями функционирования российской экономики [28]. Но приходится признать, что проблемы миграционного оттока дальневосточников в центральные регионы страны на протяжении многих лет не находили должного внимания в управленческих структурах [14, с. 23–32]. Вполне вероятно, это можно объяснить тем, что долгие годы численность населения в восточных регионах России стабильно увеличивалась именно благодаря миграции. Нельзя не согласиться с тем, что «причины миграции населения – это не что иное, как реакция индивида (его потребностей, установок, ценностных ориентаций) на те факторы, которые взаимодействуют с данным явлением» [29, с. 51–61]. В межрегиональной миграции среди центров притяжения дальневосточников выделяются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. Миграционные взаимоотношения с ними имеют даже тенденцию увеличения. В отрицательном миграционном потоке за 2016–2017 гг. они вобрали в себя

Таблица 2. Рейтинг регионов Дальнего Востока по данным о распределении численности работников по размерам зарплаты за апрель 2017 г.

Макрорегион, регион Доля работающих с з/п выше 100 тыс. руб. / мес.,% Доля работающих с з/п до 9 тыс. руб. / мес.,% Медианное значение заработной платы, рублей Соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму трудоспособного населения РС (Якутия) 11,6 0,6 46028 2,6 Камчатский край 12,0 1,4 50464 2,5 Приморский край 4,0 1,3 32720 2,5 Хабаровский край 5,0 0,8 35470 2,6 Амурская обл. 4,1 3,8 31640 2,6 Магаданская обл. 16,2 0,1 53729 2,8 Сахалинская обл. 13,4 - 48792 3,4 ЕАО 1,9 2,3 28711 2,1 ЧАО 23,0 0,3 65696 3,1 Справочно: Москва 18,6 0,7 55434 3,0 Санкт-Петербург 8,5 0,8 43136 3,6 Источник: Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы. URL: connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/11c4980041c1bcbf9ee9fe27f9898572 (tab10, tab32). более 60% мигрантов-дальневосточников [15, с. 37–42]. И это не случайно. Регионы Дальнего Востока существенно отстают по показателю среднедушевого реального дохода от многих субъектов европейской части России, которые, в свою очередь, являются центрами притяжения для дальневосточников. Это – результат видимой дивергенции между доходами населения и общеэкономическими показателями, что объясняется особенностью распределения доходов. Рост реальных среднедушевых доходов в макрорегионе неустойчив по причине особенностей функционирования экономики Дальнего Востока в рамках отечественного экономического пространства и транспортной удаленности от западных регионов [30, с. 799– 813]. Возьмем один из значимых факторов для населения – реальную среднемесячную начисленную заработную плату, которая в 2017 г. составила в Центральном ФО – 103,9% к предыдущему году, Северо-Западном ФО – 103,7% и 102,9% в Дальневосточном76 ФО [31, с. 30–32] (табл. 2).

Приведенные в табл. 2 показатели совершенно не случайно подводят к пониманию, что в Дальневосточном макрорегионе была и всегда

7 Социально-экономическое положение федеральных округов в 2017 г. / Федеральная служба государственной статистики. URL: будет определенная часть населения, мотивация поведения которой будет ориентирована на переезд в Центр, где жизнь комфортнее по многим параметрам. Лидеры притяжения населения и трудовых ресурсов – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы, высокий потенциал дальнейшего развития позволяют этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга [32, с. 26–30]. Неоднократно подчеркивалось, что существующую ситуацию в межрегиональном обмене Дальнего Востока с другими регионами России в условиях социально-экономической дифференциации изменить весьма проблематично: качество жизни здесь сравнительно ниже, а современные льготы уже не являются действенным инструментом для закрепления населения [33, с. 10–12].

Трудно согласиться с тем, что 50%, то есть каждый второй из числа респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМ в 2018 г., готовы переехать на Дальний Восток, если им будут предоставлены одноразовые выплаты в сумме до 1 млн. рублей. На проходившей на Сахалине 27–28 марта 2018 г. конференции «Демографи- ческое развитие Дальнего Востока» были озвучены оптимистические данные по результатам опроса того же ВЦИОМ: если такая мера будет предложена, то о переезде на Дальний Восток задумается каждый пятый – 19% из числа опрошенных8. Да, в целом, казалось бы, позитивные данные для региона. Но представляется, что ни тот ни другой показатель не реален для Дальнего Востока. Общее число жителей Дальневосточного федерального округа, думающих о смене места жительства, остается высоким – 38%9.

Положительное миграционное взаимодействие со странами СНГ уменьшилось. Это наглядно иллюстрируется данными даже за последние два года: в 2016 г. доля выбывших в страны СНГ составляла 62,4% от числа прибывших, в 2017 г. этот показатель поднялся до 69,6%. Такая ситуация развивается вопреки прежнему предположению, что миграция из стран СНГ может играть позитивную роль в динамике населения Дальнего Востока. Первоначально большие ожидания связывались с русскоязычным населением бывших республик СССР. Теперь следует признать, что этот резерв практически исчерпан, а те, кто еще намерен принять решение сменить место жительства в пользу Российской Федерации, вряд ли остановятся на выборе Дальнего Востока.

Страны дальнего зарубежья вовсе сократили свое присутствие на Дальнем Востоке: положительное миграционное сальдо в 2015 г. составило всего 15,6% от уровня 2011 г. (2860 чел. в 2011 г. и 445 чел. в 2015 г.), а в 2016 и в 2017 гг. эти страны дали отрицательное миграционное сальдо10.

Пожалуй, здесь можно согласиться с тем, что в мотивации миграционного поведения определенную роль играет уровень продолжительности жизни населения на Дальнем Востоке. По данным Центра исследований региональной экономики, Дальний Восток России занимает худшие позиции в рейтинге продолжительности жизни. На 44-й позиции находится только РС Якутия, на 64 месте – Приморье, на 72-м – Хабаровский край. Остальные субъекты занимают самые низкие строчки рейтинга: 73 строчку – Колыма, 75-ю – Сахалин, 76-ю – Камчатка. На 78 месте – Амурская область, на 80-м – ЕАО, на 81-м – Чукотка (ЧАО). Меньше, чем в ЧАО, живут только в Туве. Таким образом, можно образно сказать, что Дальний Восток рухнул в рейтинге по продолжительности жизни [34].

Заметим, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России за 2017 год, по данным Росстата, составила 72,7 года, в том числе у мужчин – 67,5 года, у женщин – 77,6 года.

А как обстоят дела с показателем продолжительности жизни на Дальнем Востоке России? (табл. 3) .

По последним прогнозным оценкам Федеральной службы государственной статистики (средний вариант прогноза), ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России составит в 2018 г. 72,9 года, а на Дальнем Востоке – 70,4 года (см. табл. 4) – отставание от российского показателя продолжится и составит 2,5 года.

3 октября 2018 г. был подписан Закон РФ № 350-ФЗ о повышении пенсионного возраста в России. Основным из предлагаемых законом изменений является увеличение возраста выхода на пенсию для россиян на 5 лет – то есть с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Переход к новым значениям предлагается осуществлять постепенно, начав его уже с 1 января 2019 года11. В соответствии с принятым законом предусмотрен «пошаговый переход» выхода на пенсию – до 2028 г.

Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году, лет

|

Макрорегион, регион |

Все население |

Городское население |

Сельское население |

||||||

|

Всего |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Дальний Восток. |

70,09 |

64,80 |

75,53 |

70,64 |

65,21 |

76,02 |

68,34 |

63,53 |

73,84 |

|

РС (Якутия) |

71,68 |

66,39 |

77,07 |

72,27 |

66,98 |

77,39 |

70,42 |

65,04 |

76,37 |

|

Камчатский край. |

70,06 |

65,21 |

75,25 |

70,83 |

65,71 |

76,00 |

67,21 |

62,77 |

71,93 |

|

Приморский край |

70,36 |

65,34 |

75,50 |

71,01 |

65,82 |

76,13 |

68,22 |

63,81 |

73,29 |

|

Хабаровский край |

69,74 |

64,23 |

75,30 |

70,02 |

64,39 |

75,54 |

68,31 |

63,41 |

73,82 |

|

Амурская обл. |

69,06 |

63,66 |

74,61 |

69,64 |

63,91 |

75,20 |

67,80 |

63,06 |

73,28 |

|

Магаданская обл. |

69,37 |

63,41 |

75,49 |

69,74 |

63,70 |

75,82 |

61,76 |

55,73 |

68,36 |

|

Сахалинская обл. |

70,19 |

64,59 |

76,09 |

70,57 |

64,79 |

76,38 |

68,30 |

63,01 |

74,57 |

|

ЕАО |

68,83 |

63,35 |

74,35 |

69,69 |

63,89 |

75,32 |

66,93 |

62,11 |

72,07 |

|

ЧАО |

66,10 |

60,33 |

71,66 |

69,11 |

66,34 |

76,01 |

55,65 |

49,58 |

61,63 |

Источник: Главный межрегиональный центр обработки и распространения информации Федеральной службы государственной статистики (таблица 3TCE).

Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни населения Дальнего Востока (средний вариант прогноза), лет

Макрорегион, регион 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. Дальний Восток 70,39 70,85 71,29 73,41 РС (Якутия) 71,69 72,07 72,46 74,32 Камчатский край 70,12 70,56 71,00 73,11 Приморский край 70,91 71,36 71,79 73,88 Хабаровский край 70,35 70,81 71,27 73,45 Амурская область 69,16 69,62 70,08 72,27 Магаданская область 69,88 70,35 70,81 73,03 Сахалинская область 70,02 70,49 70,96 73,18 ЕАО 67,47 67,99 68,49 70,91 ЧАО 66,28 66,87 67,45 70,19 Источник: Ожидаемая продолжительность жизни по субъектам Российской Федерации (средний вариант прогноза). URL:

Учитывая разницу по продолжительности жизни среднероссийских и дальневосточных показателей, отметим, что введение нового порядка выхода на пенсию может стимулировать отток населения за пределы Дальнего Востока (где жить комфортнее и продолжительность жизни выше). По расчетам ожидаемой продолжительности жизни населения на Дальнем Востоке можно представить и сравнить, сколько лет отпущено дальневосточнику после трудовой жизни, если учитывать разницу в ее продолжительности с российскими показателями (табл. 4) .

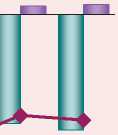

Данные, приведенные в табл. 3 и 4, вызывают некоторые сомнения в достижении предпо- лагаемой средней продолжительности жизни населения на Дальнем Востоке до 73,41 лет к 2025 г. Более того, следует учесть, что в данном случае (см. табл. 3) показана средняя продолжительность жизни для всего населения, а этот показатель у мужчин ниже (рис. 3).

Средняя продолжительность жизни является зеркалом уровня и качества жизни. А между тем, как подчеркивают исследователи, уровень жизни россиян снижается который год подряд [32, с. 26–30; 35, с. 127–142] (табл. 5) . Не случайно, что дальневосточные субъекты занимают не лучшие позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни.

Рис. 3. Прогнозные значения ожидаемой продолжительности жизни дальневосточников по полу, лет

Источник: Ожидаемая продолжительность жизни по субъектам Российской Федерации (средний вариант прогноза). URL:

Таблица 5. Субъекты Дальневосточного федерального округа в рейтинге регионов по качеству жизни

|

Регион |

Позиция в рейтинге в 2016 г. |

Позиция в рейтинге в 2017 г. |

|

Хабаровский край |

36 |

30 |

|

Камчатский край |

32 |

35 |

|

Амурская обл. |

47 |

41 |

|

Магаданская обл. |

39 |

44 |

|

Приморский край |

51 |

48 |

|

Сахалинская обл. |

53 |

53 |

|

РС (Якутия) |

71 |

71 |

|

ЧАО |

77 |

78 |

|

ЕАО |

81 |

80 |

|

Источник: Зубрицкий А. Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока // Дальневосточный капитал. 2018. № 6 (214). С. 26–30. |

||

Динамика возрастной структуры населения Дальнего Востока и ее влияние на обеспечение регионального рынка труда рабочей силой.

Естественная убыль на протяжении многих лет в совокупности с миграционным оттоком способствовали трансформации возрастной структуры населения в Дальневосточном макрорегионе – сокращению трудоспособного населения и увеличению числа лиц пожилого возраста (табл. 6) .

Приведенные данные свидетельствуют о том, что к 2018 г. в сравнении с 2010 г. произошли следующие изменения в возрастной структуре населения: увеличилась на 2,4 п.п. доля лиц моложе трудоспособного возраста и на 3,3 п.п. – населения старше трудоспособного возраста, сократилась доля населения в трудоспособном возрасте на 5,7 п.п. Данные трансформации в возрастной структуре сопоставимы с общенациональными [36, с. 215-223]. По расчетам, сделанным на основе существующих тенденций в демографическом развитии, соотношение возрастных групп в 2025 г. может быть следующим: моложе трудоспособного возраста – 17,2%, в трудоспособном возрасте – 57,3%, старше трудоспособного – 25,5% [3, с. 157].

Таблица 6. Распределение дальневосточного населения по возрасту (на начало года), в %

|

Макрорегион, регион |

Старше трудоспособного возраста |

В трудоспособном возрасте |

Моложе трудоспособного возраста |

|||

|

2010 |

2018 |

2010 |

2018 |

2010 |

2018 |

|

|

Дальний Восток |

19,1 |

22,4 |

63,5 |

57,8 |

17,4 |

19,8 |

|

РС (Якутия) |

12,7 |

17,0 |

64,0 |

58,1 |

23,3 |

24,9 |

|

Камчатский край |

17,3 |

20,6 |

65,6 |

60,6 |

17,1 |

18,8 |

|

Приморский край |

21,6 |

24,7 |

63,1 |

57,5 |

15,4 |

17,8 |

|

Хабаровский край |

20,7 |

23,0 |

63,7 |

58,2 |

15,6 |

18,8 |

|

Амурская обл. |

19,5 |

23,0 |

62,4 |

56,6 |

18,1 |

20,4 |

|

Магаданская обл. |

16,7 |

21,4 |

66,5 |

59,7 |

16,8 |

18,9 |

|

Сахалинская обл. |

19,6 |

23,4 |

63,7 |

57,1 |

16,7 |

19,5 |

|

ЕАО |

19,3 |

22,9 |

62,2 |

56,0 |

18,5 |

21,1 |

|

ЧАО |

10,3 |

14,7 |

67,7 |

62,3 |

22,4 |

23,0 |

Источники: составлено авторами на основе данных Росстата России.

Таблица 7. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, и численность иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу (на конец года)

|

Макрорегион, регион |

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, чел. |

Иностранные граждане с действующими разрешениями на работу, чел. |

||||

|

2012 |

2016 |

2017 |

2012 |

2016 |

2017 |

|

|

Дальний Восток |

112119 |

98426 |

148563 |

81786 |

30135 |

24583 |

|

РС (Якутия) |

10706 |

6822 |

8849 |

9003 |

440 |

318 |

|

Камчатский край |

4739 |

5564 |

4469 |

4296 |

227 |

183 |

|

Приморский край |

44927 |

34893 |

60790 |

26592 |

11458 |

10148 |

|

Хабаровский край |

18677 |

19602 |

17610 |

18052 |

7588 |

5986 |

|

Амурская обл. |

13477 |

5104 |

29710 |

8430 |

3582 |

3327 |

|

Магаданская обл. |

4790 |

2344 |

2575 |

497 |

588 |

510 |

|

Сахалинская обл. |

8746 |

15767 |

17548 |

9790 |

3672 |

2988 |

|

ЕАО |

5076 |

7524 |

6135 |

3862 |

2545 |

1084 |

|

ЧАО |

981 |

806 |

877 |

1264 |

35 |

39 |

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов - 2017 г. URL: htm /

Прогнозные оценки предсказывают ухудшение ситуации с возрастной структурой населения в будущем, ограничение потребности народнохозяйственного комплекса в трудовых ресурсах, увеличение демографической нагрузки пожилыми на граждан трудоспособного возраста12. Поэтому, несмотря на то что на Дальнем Востоке отмечается низкий и снижающийся в последние годы уровень общей безработицы (6,4% в 2014 г. и 5,6% в 2017 г.), регион заинтересован в привлечении трудовых ресур- сов, поскольку работодатели ощущают потребность в ресурсах труда. Правда, стоит заметить, что благодаря изменению специфики занятости показатели в потребности иностранных работников имеют тенденцию к понижению. В связи с этим численность иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу, идет в направлении сокращения (табл. 7).

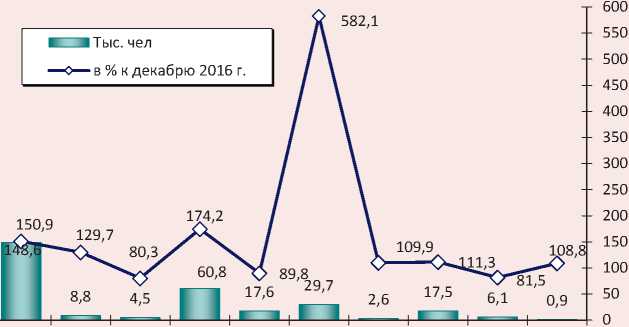

Обращает на себя внимание изменение потребности в работниках в 2017 г. по отдельным субъектам Дальневосточного региона относительно 2016 года, что обусловлено не только спецификой экономического развития, но и изменением в численности населения доли наличного трудоспособного населения (рис. 4) .

Рис. 4. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения по субъектам Дальнего Востока (на конец декабря 2017 г.)

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов – 2017 г. URL: b17_20/ /

На первый взгляд потребность в работниках целесообразно было бы удовлетворять за счет повышения трудовой мобильности и привлечения населения на Дальний Восток из других регионов России. Однако в настоящее время Дальневосточный регион сам является донором населения и трудовых ресурсов для других субъектов РФ, которые испытывают ограничения или недостаток в ресурсах труда (рис. 5) .

Миграция является основным фактором старения населения в условиях превышения выбывших в трудоспособном возрасте над прибывшими. В 2017 г. прибыло на Дальний Восток из других регионов России 70,5 тыс. трудоспособного населения, а выбыло в обратном направлении 84,7 тыс. чел, то есть превышение выбывших в трудоспособном возрасте над прибывшими в этой возрастной группе в миграционном взаимодействии с другими регионами России превышает 20% (табл. 8) .

В Приморском крае, ЕАО, РС (Якутия), ЧАО и Камчатском крае соотношение выбыв- ших и прибывших в трудоспособном возрасте даже увеличилось. В перспективе соотношение прибывших и выбывших в трудоспособном возрасте будет определять специфику рынка труда Дальневосточного макрорегиона. Следовательно, прирост численности населения и формирование трудовых ресурсов на Дальнем Востоке за счет межрегиональной миграции весьма проблематичны. Можно согласиться с распространенным мнением, что «мерами миграционной политики, делающей ставку на привлечение мигрантов из других регионов страны, эту проблему не решить» [37].

Результаты исследования. Основываясь на результатах исследования, можно с немалой долей уверенности предположить возможные риски (как об этом сказано выше) в ближайшем будущем в характере формирования демографического, в том числе трудового, потенциала в регионе, то есть в выполнении основополагающих показателей, предусмотренных Концепцией демографической политики Дальнего Востока. Существующая модель его демогра-

Рис. 5. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения по федеральным округам России (на конец декабря 2017 г.)

■=1 тыс. чел. —О— в%к декабрю 2016 г.

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов – 2017 г. URL: b17_20/ /

Таблица 8. Прибывшие и выбывшие в трудоспособном возрасте в субъектах Дальнего Востока в 2016 – 2017 гг., чел.

|

Макрорегион, регион |

2016 |

2017 |

||||

|

Прибывшие |

Выбывшие |

Выбывшие, в % к прибывшим |

Прибывшие |

Выбывшие |

Выбывшие, в % к прибывшим |

|

|

Дальний Восток |

70432 |

85335 |

+21,2 |

70508 |

84719 |

+20,2 |

|

РС (Якутия) |

9883 |

12952 |

+31,1 |

9666 |

12703 |

+31,4 |

|

Камчатский край |

5040 |

6430 |

+27,6 |

4829 |

6284 |

+30,1 |

|

Приморский край |

16180 |

18822 |

+16,3 |

16036 |

18900 |

+17,9 |

|

Хабаровский край |

16854 |

19420 |

+15,2 |

16436 |

18919 |

+15,1 |

|

Амурская обл. |

7234 |

9387 |

+29,8 |

7258 |

9364 |

+29,0 |

|

Магаданская обл. |

2880 |

3760 |

+30,6 |

2983 |

3802 |

+27,5 |

|

Сахалинская обл. |

7566 |

8285 |

+9,5 |

8550 |

8310 |

-2,8 |

|

ЕАО |

2120 |

3298 |

+55,6 |

2023 |

3293 |

+62,8 |

|

ЧАО |

2675 |

2981 |

+11,4 |

2727 |

3144 |

+15,3 |

Источники: Численность и миграция населения в Российской Федерации в 2016 г. // ;

Численность и миграция населения в Российской Федерации в 2017 г. фического развития указывает на перспективное снижение численности до 5,9 млн. чел. к 2030 году, что соответствует численности полувековой давности от текущего времени. Соответственно, в рамках модельной тенденции может произойти еще большее снижение численности населения Дальнего Востока к середине XXI века – до 5,2–5,4 млн. чел. (уровень

1959 г.). Хотелось бы надеяться на изменение сложившейся ситуации в позитивную сторону, но для этого, о чем неоднократно говорилось, необходимы устойчивое демографическое развитие и принципиально новый социально-экономический механизм привлечения и закрепления населения на территориях [38, с. 69–81; 39, с. 40–50].

На наш взгляд, для этого требуется [15, с. 37–42; 31, с. 30–32; 32, с. 26–30]:

-

– вести постоянный мониторинг демографической и миграционной ситуации на Дальнем Востоке;

-

– решить вопрос о транспортной доступности (связанность с регионами РФ) и круглогодичном субсидировании перемещения дальневосточного населения авиа- и железнодорожным транспортом;

-

– сохраняя районные коэффициенты, ввести стажевые надбавки к зарплате за выслугу лет работы в субъектах Дальнего Востока (это позволит снизить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения и повысить заинтересованность жить и работать в Дальневосточном регионе);

-

– формировать современные высокооплачиваемые рабочие места, рассчитанные на занятость российских трудовых ресурсов и создающие стимулы для роста численности населения Дальнего Востока [40, с. 83 - 90];

-

– ввести квотирование мест для дальневосточных выпускников школ в региональных вузах и Дальневосточном федеральном университете;

-

– не распространять закон о работающих пенсионерах (индексация пенсий) в субъектах Дальнего Востока.

Сформулированные нами предложения обсуждались и нашли поддержку на Проектном семинаре «Дальний Восток – пространство будущего», организованном ФАНУ «Востокго-сплан» (Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования) в октябре 2018 г. в Хабаровске. При этом было дополнительно высказано и нашло поддержку следующее предложение:

-

– создание особого миграционного режима на территории Дальнего Востока, предполагающего облегчение получения гражданства.

Поскольку демографический фактор является важнейшим условием общественного развития, реализация предлагаемых мероприятий позволит выйти региону из аутсайдеров, теряющих свое население, и получать повышающие демографические результаты.

Заключение. Анализ показал, что на Дальнем Востоке наблюдается тенденция долговременного сокращения численности населения.

Естественное движение населения Дальнего Востока после непродолжительного роста, связанного с вступлением в репродуктивный возраст более многочисленного поколения, по-прежнему продолжает оказывать отрицательное влияние на динамику численности населения макрорегиона. В ближайшей перспективе видимый рост рождаемости маловероятен даже при реализации различных видов государственной политики, направленной на повышение дет-ности в семье. Поэтому в условиях отрицательных значений показателей естественного движения населения увеличение числа жителей в макрорегионе не представляется возможным, что противоречит целевым показателям принятой Концепции демографической политики Дальнего Востока.

Интенсивность оттока населения за пределы Дальнего Востока является одним из основных факторов сокращения его численности. Макрорегион в постсоветское время характеризуется определенной частью населения, мотивация поведения которого ориентирована на выезд в западные регионы страны. Дальневосточные регионы отстают по показателю реального среднедушевого дохода от многих субъектов европейской части России, в которые, в свою очередь, стремятся дальневосточники. Поэтому миграционные потери населения макрорегиона формируются, главным образом, за счет межрегиональных миграционных потоков. Тенденцию в межрегиональном обмене Дальнего Востока с другими российскими регионами в условиях существующей социально-экономической дифференциации изменить в обозримой перспективе не представляется возможным: качество жизни здесь сравнительно ниже, а современные инструменты в виде разнообразных льгот не являются действенным инструментом для закрепления населения.

Положительное миграционное взаимодействие Дальнего Востока со странами ближнего зарубежья уменьшилось, что противоречит прежнему предположению о позитивной роли в динамике населения макрорегиона миграции из стран СНГ. Следует признать, что ожидания, связанные с привлечением русскоязычного населения из бывших республик СССР, не оправдались.

Представители стран дальнего зарубежья сократили свое присутствие на Дальнем Востоке. Однако то, насколько эта тенденция является устойчивой, зависит во многом от успехов в экономической сфере.

Показано, что Дальний Восток занимает худшие позиции в рейтинге продолжительности жизни. Данные, приведенные в статье, дают основание усомниться в достижении к 2025 г. предполагаемой средней продолжительности жизни населения на Дальнем Востоке согласно Концепции.

Долгосрочная естественная убыль в условиях миграционного оттока способствует в перспективе изменению возрастной структуры населения на Дальнем Востоке. Миграционный отток населения в трудоспособном возрасте и молодежи способствует увеличению доли лиц старшего поколения. Прирост численности населения и массовое формирование трудовых ресурсов за счет межрегиональной миграции представляются в обозримой перспективе недостижимыми. В долгосрочном периоде это обстоятельство будет определять специфику рынка труда макрорегиона, ставя под вопрос реализацию целей ускоренного развития его экономики.

Приходится признать, что в настоящее время практически ни один из аспектов для прироста численности населения в макрорегионе пока не работает. Возможно, в предусмотренных в Концепции расчетах не содержатся поправки на определенные риски. В программах исполнительных органов власти формирование численности населения13 и трудовых ресурсов, вероятно, не должно являться каким-либо самостоятельным целевым показателем. Вполне возможно, что для перспективного формирования населения и трудовых ресурсов на Дальнем Востоке необходимо прежде всего развитие его экономики, способное увеличить реальные доходы населения, которые будут сравнимы с доходами в прочих успешных странах и регионах. Также необходимо быть готовыми к обеспечению поступательного развития экономики макрорегиона в условиях низкого уровня его населенности, поскольку долгосрочную тенденцию сокращения численности населения Дальнего Востока изменить в обозримой перспективе не представляется возможным.

Список литературы О формировании населения и трудовых ресурсов на Дальнем Востоке России

- Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения России в 21 веке и приоритеты демографической политики. М., 2006. 192 с.

- Мотрич Е.Л., Изотов Д.А. Современные тенденции и проблемы миграции в приграничном регионе России: Дальний Восток // Проблемы прогнозирования, 2018. № 3. С. 28-37.

- Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия - 2050 / под ред. П.А. Минакира, В.И. Сергиенко; Рос. акад. наук. Дальневост. отд-ние. Ин-т экон. исследований. Владивосток: Дальнаука, 2011. 912 с.

- Население России на рубеже XX-XXI веков: проблемы и перспективы / под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. М.: МАКС-Пресс, 2002. 352 с.

- Методологические основы разработки региональных программ демографического развития с учетом региональных особенностей / В.Н. Бобков, В.В. Елизаров, Н.Г. Джанаева, И.А. Данилова, Н.С. Маликов, А.Л. Синица // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 1 (179). С. 10-17.

- Вишневский А.Г. Избранные демографические труды. Т.1. Демографическая теория и демографическая история. М.: Наука, 2005. 214 с.

- Воробьева О.Д. Рынок труда и миграция. М.: МАКС Пресс, 2011. 76 с.

- Елизаров В.В. Демографическое развитие России и ее регионов: общее и особенное // Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 1 (191). С. 57-71.

- Заславская Ж.А. Федеральные округа на миграционной карте России // Регион: экономика и социология. 2012. № 3. С. 3-18.

- Переведенцев В.И. Миграция населения и демографическое будущее России (научно-аналитический доклад) / Институт сравнительной политологии РАН. М., 2003. 61 с.

- Рыбаковский Л.Л. Проблемы формирования народонаселения Дальнего Востока. Хабаровск: Хабаровский КНИИ СО АН СССР, 1969. 201 с.

- Сонин М. Я. Развитие народонаселения: Экономический аспект М.: Статистика, 1980. 351 с.

- Топилин А. Фактор миграции и демографический кризис в России // Экономист, 2000. № 11. С. 67-72.

- Миграция населения как ключевой компонент демографического развития российского Дальнего Востока / С.В. Рязанцев, А.С. Лукьянец, М.Н. Храмова, Буй Т.К., Ху В.К. // Научное обозрение. Серия 1. экономика и право. 2016. № 3. С. 23-32.

- Мотрич Е.Л. Влияние миграции на демографическую ситуацию на Дальнем Востоке России // Миграционные процессы и их влияние на демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего Востока: сборник трудов 11 Междунар. научно-практич. конф., 4-5 июня 2018 г., под общ. ред. С.В. Рязанцева, М.Н. Храмовой, Л.А. Савинкиной. Владивосток: Издательство ДВФУ, 2018. 266 с.

- Рыбаковский Л.Л. 20 лет депопуляции в России. М.: Экон-информ, 2014. 231 с.

- Рыбаковский Л.Л. Демографическое будущее России в экстраполяционных и нормативных координатах // Социологические исследования. 2014. № 4. С. 21-30.

- Российский Дальний Восток на пути в будущее / под ред П.А. Минакира. Институт экономических исследований ДВО РАН. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2017. 395 с.

- Демографическое развитие России в первой четверти XX1 века: условия сохранения устойчивой динамики / под ред. Л.Л. Рыбаковского. М.: Экон-Информ, 2009. 40 с.

- Щербаков Д. Неостановленное бегство // Информационно-аналитическое агентство «Восток России». URL: https://www.eastrussia.ru/material/neostanovlennoe-begstvo

- Ortega F., Peri G. The Causes and Effects of International Migrations: Evidence from OECD Countries 1980-2005. NBER Working Paper No. 14833. Issued in April 2009. Available at:

- DOI: 10.3386/w14833

- Felbermayr G.J., Hiller S., Sala D. Does immigration boost per capita income? Economics Letters, 2010, vol.107, no. 2, pp. 177-179. Available at:

- DOI: 10.1016/j.econlet.2010.01.017

- Thangavelu S.M. Labour market integration with the world: case of Singapore. Journal of Economic Integration, 2017, vol.32, no. 3, pp. 723-758. Available at: http://www.jstor.org/stable/44324475.

- Aubry A., Burzyński M., Docquier F. The welfare impact of global migration in OECD countries. Journal of International Economics, 2016, vol. 101, pp. 1-21. Available at: /

- DOI: 10.1016/j.jinteco.2016.03.005

- Bhavnani R.R., Lacina B. Fiscal federalism at work? Central responses to internal migration in India, World Development, 2017, vol. 93, pp. 236-248. Available at:

- DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.12.018

- Su Y., Tesfazion P., Zhao Zh. Where are migrants from? Intervs. intra-provincial rural-urban migration in China. China Economic Review, 2017. Available at:

- DOI: 10.1016/j.chieco.2017.09.004/

- Chan K.W. Migration and development in China: trends, geography and current issues. Migration and Development, 2012, vol. 1, no. 2, pp. 191-200.

- Kwon G., Spilimbergo A. Russia's Regions: Income Volatility, Labor Mobility, and Fiscal Policy. IMF Working Paper European Department and Research Department. WP/05/185. September 2005. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2005/wp05185.pdf

- Рыбаковский Л.Л. Факторы и причины миграции населения, механизм их взаимосвязи // Народонаселение. 2017. № 2. С. 51-61.

- Izotov D.A. The Far East. Innovations in public policy. Problems of Economic Transition, 2017, vol.59, no. 10, pp. 799-813.

- Мотрич Е.Л. Преференции должны быть не только для приезжающих // Дальневосточный капитал. 2018. № 6 (214). С. 30-32.

- Зубрицкий А. Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока // Дальневосточный капитал. 2018. № 6 (214). С. 26-30.

- Ивлев Я.Я., Галичанин Е.Н. Дальний Восток и Забайкалье (историко-экономический обзор). Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»; Приамурское географическое общество. Хабаровск, 1998. 56 с. С. 10-12.

- Демиденко О. Не дожить: у дальневосточников не осталось больше иллюзий по поводу пенсии [Электронный ресурс] / Информационное агентство REGNUM. - 15.06.2018. URL: https://regnum/ru/news/polit/2431688/html (дата обращения: 02.07.2018).

- Калачикова О.Н., Короленко А.В. Региональная дифференциация демографического развития России в контексте демографической безопасности // Проблемы развития территории. 2015. № 6. С. 127-142.

- Бухер С. Современные тенденции старения населения Российской Федерации // Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 3. С. 215-223.

- Мкртчян Н. Дальневосточная миграция: как управлять? URL: https://www.eastrussia.ru/material/dalnevostochnaya-migratsiya-like../

- Фаузер В.В. Демографический потенциал северных регионов России - фактор и условие экономического освоения Арктики // Экономика региона. 2014. № 4 (40). С. 69-81.

- Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. Особенности расселения населения в Арктической зоне России // Арктика: экономика и экология. 2016. № 2. С. 40-50.

- Беленец П. Демографический потенциал Дальнего Востока: проблемы и тенденции // Экономист. 2014. № 11. С. 83-90.