О формировании нечеткой модели оценки ресурсного потенциала энергосбытовой организации с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов

Автор: Кравченко Оксана Александровна

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье подчеркивается актуальность повышения энергетической эффективности, что является одной из составляющих политики государства в развитии экономики, электроэнергетики. Обозначен спектр видов предприятий, с которыми энергосбытовые организации, формируя партнерские отношения, смогут создавать уникальные проекты, способствующие повышению энергоэффективности технологических комплексов потребителей электроэнергии на основе инновационных технологий. Акцентируется внимание на основных чертах интеграции энергосбытовых организаций с такими предприятиями и организациями. Показана наиболее соответствующая особенностям функционирования энергосбытовых организаций классификация ресурсов и обозначены показатели, определяющие каждый вид ресурса и органи-заций-партнеров по интеграции. Охарактеризованы наиболее соответствующие подходы для разработки и реализации модели, позволяющие учитывать неполноту информации. Подчеркивается возможность использования разработанной нечеткой модели оценки ресурсного потенциала энергосбытовой организации с учетом стратегий интеграции и горизонтальной диверсификации по развитию инновационных технологий для электросетевых организаций.

Энергетическая эффективность, стратегия интеграции, энергосбытовая организация, инновационный проект, модель оценки ресурсного потенциала, методы и модели нечеткой логики

Короткий адрес: https://sciup.org/148330202

IDR: 148330202 | УДК: 330.4: | DOI: 10.18101/2304-4446-2024-4-57-76

Текст научной статьи О формировании нечеткой модели оценки ресурсного потенциала энергосбытовой организации с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов

Кравченко О. А. О формировании нечеткой модели оценки ресурсного потенциала энергосбытовой организации с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2024. № 4. С. 57–76.

Развитие электроэнергетики неразрывно связано с успешностью решения проблем энергоэффективности, подходы к которому во многом носят уникальный характер, обусловлены техногенными, климатическими, социальными, экономическими факторами.

Повышение энергоэффективности — одна из ключевых задач, решаемых субъектами электроэнергетики на протяжении нескольких десятилетий.

Актуальность проблемы энергоэффективности подчеркивается принятием Президентом РФ и правительством правовых актов целеполагающего характера:

«Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года»1, «Доктрина энергетической безопасности РФ»2, устанавливающих показатели в сфере энергоэффективности.

В статье под энергетической эффективностью принято понимать «характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю»3. Данное определение не в полной мере отражает принципы, изложенные в концепции устойчивого развития [1]. В нем не учитываются фактор времени и значение взаимного влияния заинтересованных сторон. При этом в работах ученых [2] энергоэффективность и энергоемкость (ВВП) рассматриваются как значимые показатели устойчивого развития государства, являющегося сложносистемным процессом.

Для эффективного развития отрасли важным моментом является стимулирование повышения энергетической эффективности у потребителей, приобретающих электрическую энергию как для коммерческой деятельности, так для бытового потребления (населением). При этом сочетание снижения численности населения (по сравнению с 1991 г.4) и увеличения бытового электропотребления указывает на рост энергоемкости оборудования домашних хозяйств, а следовательно, актуальности решения вопросов оптимизации затрат на энергопотребление в этом секторе.

На современном этапе развитие способности трансформировать значительные объемы информации энергосбытовыми организациями (ЭСО) в продукты и услуги на основе инновационных технологий для роста энергоэффективности является одной из значимых задач, поскольку позитивно влияет на рост эффективности этих организаций и потребителей электроэнергии. Под инновационной технологией в статье понимается «совокупность результатов интеллектуальной деятельности, используемых для разработки и (или) производства новой или значительно улучшенной продукции (оказания услуг, выполнения работ), а также обеспечивающих экономическую эффективность применения (внедрения) такой продукции (оказания услуг, выполнения работ), повышение производительности труда и (или) создание новых рынков товаров, работ, услуг»5.

Развитие ЭСО в сфере стимулирования повышения энергоэффективности потребителей, в том числе энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), требует не только принятия стратегических решений по горизонтальной диверсификации деятельности, но и интеграции с организациями-партнерами, способными оказать поддержку по разработке сложных информационных и энергосервисных проектов. Для этого необходимо сформировать инструментарий, позволяющий оценить ресурсный потенциал ЭСО, рассматриваемый как «совокупность применяемых на предприятии, необходимых для его устойчивого функционирования материальных, финансовых, трудовых, инновационных, информационных ресурсов, производственно-технической базы, а также потенциальных возможностей этих ресурсов для реализации цели (целей) предприятия» [3] с учетом интеграции с организациями-партнерами.

Цель статьи — формирование инструментария по оценке ресурсного потенциала энергосбытовой организации при использовании стратегий интеграции и горизонтальной диверсификации для разработки инновационных проектов по повышению энергоэффективности потребителей и предоставлению информационных услуг с целью увеличения эффективности функционирования и конкурентоспособности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. Определить круг потенциальных партнеров по разработке проектов по повышению энергоэффективности потребителей электроэнергии; выявить характер интеграционных процессов и их особенности, влияющие на разработку и реализацию этих проектов; обозначить основные черты и показатели, влияющие на ресурсный потенциал энергосбытовой организации, необходимый для разработки инновационных проектов по повышению энергоэффективности потребителей и предоставлению информационных услуг; разработать модель оценки ресурсного потенциала энергосбытовых организаций с учетом интеграции для разработки инновационных проектов в целях определения степени готовности (способности) организации к разработке и реализации таких проектов при содействии организаций-партнеров.

Формирование партнерских отношений с целью реализации стратегии интеграции для активизации разработки проектов по повышению энергетической эффективности потребителей электрической энергии будет носить наиболее продуктивный характер с организациями, преследующими схожий спектр целей в этой сфере и обладающими ресурсами, которые не в достаточной степени имеют ЭСО при формировании ресурсного потенциала в рамках энергосбытовой деятельности. При выборе организаций необходимо учитывать также способность (либо неспособность) в дальнейшем перейти в число значимых конкурентов.

К числу партнеров для сотрудничества можно отнести предприятия, оказывающие энергосервисные услуги, выполняющие монтажно-наладочные, ремонтные работы, осуществляющие разработку проектов, организации высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Электроэнергетика и электротехника», «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Электроника и наноэлектроника» и др. Эти организации уже с момента создания ориентированы на разработку и внедрение инновационных проектов, учитывающих новые технологии, нестандартные инженер- 59

ные решения, уникальность разработок. При этом, как правило, не обладают мощным информационным и инвестиционным потенциалом, то есть не смогут в ближайшем будущем стать конкурентами.

Интеграция ЭСО с указанными выше организациями рассматривается как процесс, усиливающий целостность за счет новых качеств интегрирующихся систем. При этом по качественным характеристикам следует ориентироваться на продуктивную интеграцию, характеризуемую равноправным сотрудничеством субъектов на основе диалоговой формы, приводящую к балансу интересов. По временным характеристикам интеграцию ЭСО в целях разработки и реализации проектов по повышению энергоэффективности потребителей электроэнергии можно отнести к периодической.

Важно отметить, что учеными неоднократно обсуждались вопросы формирования интегративных систем в виде цепочек «лицей — вуз — производство», «ссуз — вуз — производство» [4], «тройная спираль» — «вуз — предприятие — государство» (классическая модель успешного инновационного развития) [4], при этом рассматривалась систематическая интеграция с акцентом на общность ценностей и социальную значимость. В [5] охарактеризован спектр моделей, отражающих практику взаимодействия системы «вуз — предприятие», позволяющих предприятию определить модель, соответствующую ее целям развития. С учетом выбранных стратегий ЭСО могут развиваться в рамках инновационнопредпринимательской модели сотрудничества.

Создание таких интегрированных систем в виде цепочек носит комплексный характер и не ориентировано на интересы контрагентов ЭСО (потребителей электроэнергии), что является отличительной чертой построения и исследования системы «предприятие (вуз) — ЭСО — потребитель электроэнергии».

На основе стратегии интеграции ЭСО смогут включить в спектр функций механизмы разработки инноваций, сформированные в вузах, а также перенять опыт создания сложных проектов у энергосервисных организаций. Реализация такой стратегии ЭСО потребует решения целого ряда вопросов, связанных с поиском партнеров среди организаций, стремящихся к сотрудничеству, определение степени их готовности к такому сотрудничеству на основе анализа ресурсного потенциала сторон сотруднических отношений.

Подходы к оценке ресурсного потенциала ЭСО должны предусматривать значимость как ресурсов ЭСО, так и ее партнера по интеграции (вуз, энергосервисная, проектная организации и др.), а также влияние механизмов концепции создания знаний в организации [6], подчеркивающую роль работников в формировании знаний и при разработке и реализации инновационных проектов.

Методологическая база по оценке ресурсного потенциала предприятий представлена в работах Л. Ф. Бердниковой, Ю. П. Анискина, Т. А. Гилева, Н. К. Моисеевой, К. Е. Карлик, В. В. Солдатова, Ж. Г. Шумак, П. И. Разинькова, О. П. Ра-зиньковой, [7] М. А. Халикова, Д. А. Максимова, О. М. Вишневской, В. Н. Гончарова, А. Ш. Шовкопляс, О. А. Шовкопляс, обосновывающих комплексы показателей.

М. А. Халиков, Д. А. Максимов [8], Ж. Г. Шумак [9] в целях формирования методик оценки ресурсного потенциала предприятия предлагают использовать инновационно-ориентированный подход и интеграцию ресурсного и рыночного подходов [7], разработанные на их основе методики носят комплексный характер, но не включают инструменты моделирования.

В работе «Теория стратегического управления» [10] японскими учеными Исии Дзюндзо, Окумура Акихиро, Кагоно Тадао, Нонако Икудзиро в рамках решения проблемы оптимального ресурсного развития предприятия разработана классификация ресурсов, базирующаяся на трудах ученых Есивара и Итами, способствовавших развитию идей Е. Пенроуз о разделении бизнес-ресурсов на переменные и фиксированные. К числу фиксированных относят человеческие, материальные, финансовые и информационные ресурсы [10]. Такое представление видов ресурсов дает возможность наиболее полно отразить ресурсный потенциал ЭСО.

Энергосбытовые организации, осуществляющие поставку электроэнергии на основе договоров энергоснабжения, непосредственно взаимодействуют с потребителями систематически обмениваясь документами и информацией. Сформированные долгосрочные партнерские отношения как одна из уникальных способностей ЭСО предоставляют возможность для разработки и реализации комплекса проектов по повышению энергетический эффективности технологического комплекса потребителей электроэнергии.

Важной особенностью ЭСО является развитая информационная составляющая, поскольку основной вид деятельности непосредственно связан с обработкой, преобразованием и получением новой информации и знаний, что более подробно отражено в работе [11]. При этом способность к инновациям развита в незначительной степени, поскольку это не входило в число направлений развития при утверждении тарифов и методик их расчета государством. На протяжении многих лет ЭСО благодаря законодательству о ценообразовании и слабовыра-женной конкуренции развивались в рамках разработанных самостоятельно инвестиционных программ, предусматривающих невысокое значение чистой рентабельности продаж, фактические значения которой для более чем ста гарантирующих поставщиков электроэнергии в постреформенный период представлены в [1].

Управление инновационным процессом потребует от руководства ЭСО не только выбора инновационной модели, партнеров для сотрудничества, но и изменения подходов к работе с процессом формирования знаний в организации на основе внешних и внутренних источников.

Разрабатываемые в рамках стратегии интеграции краткосрочные инновационные проекты будут составной частью модели открытых инноваций, предусматривающей постоянный поиск, приобретение новых внешних источников знаний и технологий для их дальнейшего эффективного применения [12].

Развитие инновационных технологий энергосбытовыми организациями может быть ориентировано с учетом перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, и наиболее активно отражаться в формировании отраслевых цифровых технологий, в том числе технологий, направленных на «цифровую трансформацию отраслей экономики, включающих технологическую трансформацию процессов, задействованных в создании продуктов (услуг), а также технологий взаимодействия с контраген- тами»1, анализ данных. При этом ЭСО способны внести свой весомый вклад в развитие таких направлений, как: «1. Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, в том числе технологии в области компьютерного зрения; обработки естественного языка; распознавания и синтеза речи; машинных рекомендаций и поддержки принятия решений …; 2. Технологии работы с большими данными, в том числе в области: прослеживаемости и интероперабельности данных; программно-определяемых хранилищ данных; обработки, утилизации данных с использованием машинного обучения; обогащения данных; бизнес-анализа; дескриптивной, прескриптивной, предиктивной и предписывающей аналитики; сбора, хранения и обработки данных, в том числе децентрализованных…; 4. Производственные технологии, в том числе в области цифрового проектирования, математического, информационного моделирования и управления жизненным циклом изделия или продукции производственной или сервисной системы; «умного» производства; ...управления производством; платформенных технологий для проектирования, инжиниринга, производства, мониторинга и ло-гистики»2. Этому будет способствовать возможность работы с большими массивами реальных данных, апробация результатов и незамедлительное внедрение, дающие возможность скорейшей отладки «обучаемых» программ с искусственным интеллектом.

В рамках заключаемых договоров энергоснабжения при реализации основного вида деятельности многие ЭСО стараются перенести значительную часть рисков на потребителей электроэнергии. При этом в инвестиционных программах декларируется рискоориентированный подход и показана способность работы с рисками, которая скорее ориентирована на их обнаружение и оценку, чем на ми-тигацию, принятие и трансформацию бизнес-процессов в целях совершенствования работы с контрагентами (потребителями электроэнергии, поставщиками) и иными заинтересованными сторонами. При реализации стратегии интеграции для развития инновационных технологий для многих ЭСО потребуется трансформировать и адаптировать к новому направлению развития свою сформировавшуюся систему риск-менеджмента.

Фактор энергозависимости ЭСО как и у преобладающей части современных предприятий и организаций требует решения вопроса по организации системы энергообеспечения с учетом дополнительного независимого источника питания (например, дизельный генератор, солнечные панели и др.). Поскольку приостановка работы ЭСО в связи с отключением электроэнергии электросетевой организацией будет рассматриваться потребителями не только как причиненный им ущерб (вследствие потраченного времени на посещение или безрезультатное обращение посредством телефонной связи), но и как антиреклама в сфере энергосервиса.

При формировании модели оценки ресурсного потенциала ЭСО с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов, способствующих повышению энергоэффективности потребителей электроэнергии, необходимо учитывать способность работы с непрерывно развивающимися технологиями в сфере энергоэффективности, динамику спроса на проекты и услуги в этой сфере, во многом зависящего и от инвестиционного климата в стране, а также готовность ЭСО принять риски, связанные с реализацией проектов.

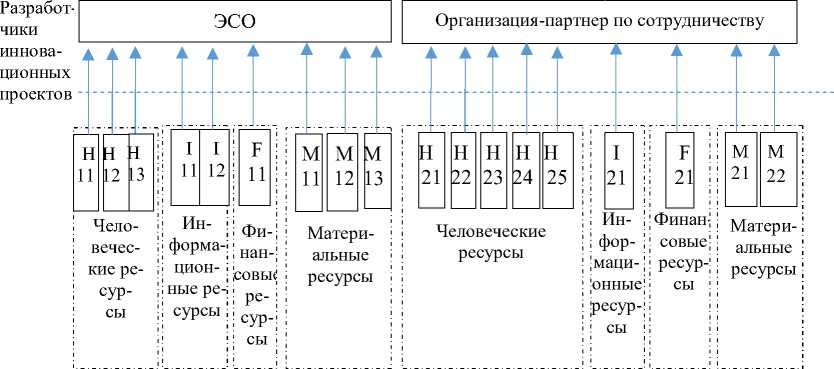

Показатели, характеризующие человеческие, материальные, финансовые и информационные ресурсы ЭСО и ее партнеров, следует рассматривать с позиций поставленной цели по разработке и реализации инновационных проектов для повышения энергоэффективности потребителей электроэнергии и предоставления информационных услуг.

Необходимость формирования механизмов создания знаний в ЭСО как составляющих инновационный процесс подчеркивает значение человеческих ресурсов в организации. Для оценки этих ресурсов используется значительное число показателей, представленных в работах [7–10; 13] и методов оценки [14]. Для формируемой модели не все показатели из работ [7–10; 13] имеют значение, поэтому будут использованы только необходимые. Одним из используемых в системе экологического, социального и корпоративного управления (ESG) является показатель среднего срока работы сотрудников [15] в ЭСО, с которыми заключены бессрочные трудовые договоры, также может быть использован показатель укомплектованности кадров; показатель, отражающий соответствие квалификации работников профессиональным стандартам.

Работа с информационными ресурсами ЭСО непосредственно связана со структурированностью данных, возможностью быстрого изменения спектра ключевых характеристик обработки информации, а также наличием (отсутствием) данных о характеристиках рынка по предоставлению информационных и энергосервисных услуг и разработке проектов по повышению энергоэффективности потребителей: наличие лояльных потребителей [16; 17], потенциальных заказчиков проектов.

Значение финансовых ресурсов для ЭСО определяется капиталоемкостью разрабатываемых проектов, сроком их реализации, возможностью тиражирования. Поскольку функционирование ЭСО связано с систематическим использованием заемных средств для покупки электроэнергии на оптовом рынке, то тесные сотруднические отношения с банками позволяют ЭСО планировать использование заемных средств в энергосервисных проектах при отсутствии средств у потребителя на первоначальном этапе осуществления работ. Материальные ресурсы ЭСО во многом характеризуются наличием современной компьютерной техники, стабильно работающим оборудованием в сфере коммуникационных технологий, функционированием независимого от электрических сетей источника питания.

Человеческие ресурсы организации, рассматриваемой в качестве потенциального участника сотрудничества с ЭСО (партнера по разработке информационных и энергосервисных проектов), лучше рассматривать с учетом выбранного вида организации, например, высшее учебное заведение с указанными ранее направлениями подготовки специалистов. К числу показателей для оценки ресурсов следует отнести обеспечение необходимого состава рабочей группы; наличие требуемого спектра направлений подготовки специалистов; опыта участников рабочей группы в разработке инновационных проектов; сформированных механизмов стимулирования организацией плановых показателей по научноисследовательской работе (НИР); возможность длительной работы рабочей группы в неизменном составе.

Информационные ресурсы партнера могут быть охарактеризованы наличием прав доступа к информационным сервисам библиотек, использованию специализированного программного обеспечения. Финансовые ресурсы партнера по разработке информационных и энергосервисных проектов определяются отсутствием задолженности по обязательствам (налоговые платежи, договорные отношения и др.). Материальные ресурсы партнера характеризуются наличием современной компьютерной техники, наличием монтажного подразделения.

Важно отметить, что представленные выше показатели, определяющие ресурсы организации, с которой планируется сотрудничество в области создания инновационных проектов могут быть использованы также для энергосервисной, проектной и иных организаций.

Выбор метода реализации модели оценки ресурсного потенциала ЭСО с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов.

Учеными П. А. Дроговоз, О. В. Дробковой [15], Е. Ю. Хрусталевым, О. Е. Хрусталевым [18], Е. А. Шеметовым [19] разработаны подходы к оценке эффективности интеграции предприятий, учитывающие различные виды интеграции и их особенности, уровня интеграции, синергетических эффектов интеграции.

Учеными предлагался целый ряд подходов и моделей для оценки эффективности интеграции предприятий в различных сферах: радиоэлектронике, судостроении, наукоемких производственных комплексах и т. д., в том числе на основе нежесткого моделирования.

В работе [15] разработана экономико-математическая модель оценки уровня интеграции предприятий промышленного комплекса, примененная для условий деятельности радиоэлектронного промышленного комплекса. В этой модели оценка показателей функционирования предприятия производится с использованием двоичной системы (0; 1), оцениваются блоки интеграции с учетом осреднения показателей, рассчитывается показатель уровня интеграции предприятий с использованием весовых коэффициентов, определяемых на основе метода анализа иерархий как средневзвешенное арифметическое [15].

В работе [18] разработаны модели оценки финансово-экономической эффективности интеграционных процессов в наукоемком производственном комплексе, на основе которых оцениваются синергетические эффекты интеграции предприятий и определяются условия, позволяющие получить положительный финансово-экономический результат [18]. Величина синергии в этих моделях измеряется на основе величины чистой стоимости интеграции компаний при их объединении.

В работе [19] сделан акцент на исследовании методов оценки эффективности корпорации (вертикальная интеграция), показана целесообразность оценки с помощью метода реальных опционов.

Представленные выше модели разработаны для случая объединения двух организаций, что не всегда может быть использовано в работе ЭСО, заинтересованной в разработке краткосрочных проектов.

Применение моделирования как основного метода оценки эффективности интеграции предприятий, в том числе и оценки ресурсного потенциала, дает возможность использовать широкий спектр математических методов. Так как модель оценки ресурсного потенциала ЭСО с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов для потребителей электроэнергии включает показатели, часть из которых трудно оценить точно, чаще всего, значения носят неопределенный характер, например, состав рабочей группы, наличие современной компьютерной техники или иных явлений (событий), то для реализации модели необходимо выбрать один из методов «мягкого» моделирования. К числу таких методов относят экспертные методы, в том числе метод анализа иерархий, стохастическое программирование, генетические алгоритмы, нейронные сети, методы нечеткой логики [20; 21].

Применение нечеткого моделирования позволяет использовать модель оценки ресурсного потенциала ЭСО без изменения ее структуры, но с учетом изменения состава экспертной группы с привлечением специалистов, которым более знакомы особенности состава стейкхолдеров в рассматриваемом структурном подразделении ЭСО. При этом дает возможность оценить показатели, характеризующие ресурсы, с учетом специфики обслуживаемой территории (плотность населения, сезонность и др.). Например, показатель укомплектованности кадров в одинаковом процентном соотношении для крупного структурного подразделения будет иметь иное значение, чем для небольшого. Нечеткие модели позволяют строить модели с использованием ассоциативного мышления при недостаточности информации или невозможности формализовать ее надлежащим образом.

Для оценки значений переменных нечеткой модели предлагается сформировать две группы из пяти экспертов в каждой: работников ЭСО, обладающих специальными знаниями в рассматриваемой отрасли: начальник отдела реализации услуг, специалист группы технического аудита (инженер-энергетик), специалист группы технической поддержки (инженер-программист), работник по проектированию интеллектуальных систем управления в электроэнергетике, специалист по системе менеджмента качества; и вторую группу — работников организации-партнера ЭСО (например, вуза), обладающих специальными знаниями в рассматриваемой сфере: заведующий профилирующей кафедрой, руководитель научного направления, специалист по системе менеджмента качества, инженер-программист, специалист отдела по научной работе и инновационной деятельности.

Применяемая анкета для оценки экспертами показателей, характеризующих ресурсный потенциал ЭСО и партнера по стратегии интеграции структурно базируется на элементах нечеткой модели оценки ресурсного потенциала ЭСО, представленной ниже на рисунке 1 и таблице 1.

Ресурсный потенциал ЭСО для разработки инновационных проектов на основе стратегии интеграции

Рис. 1. Структура иерархической нечеткой модели оценки ресурсного потенциала ЭСО для разработки инновационных проектов с применением стратегии интеграции (Н11, Н12, H13, I11, I12, F11, M11, M12, М13, Н21, Н22, H23, H24, Н25, I21, F21, M21, M22 — охарактеризованы в таблицах 1, 2)

Для фазификации показателей, представленных в модели на рис. 1, выбраны трапециевидные функции принадлежности, наиболее соответствующие изменениям их значений.

Для фактора «средний срок работы работников», характеризуемого примерно 6-8 лет работы трапециевидная функция принадлежности будет иметь вид:

|

( °' x-5, |

x < 5; 5 < x < 6; |

|

|

HaW = ■ |

I, |

6 < x < 8; |

|

9 — X' |

8 < x < 9; |

|

|

I °, |

9 < x. |

Для определения параметров модели (рис. 1) использование нечетких трапециевидных чисел позволяет обеспечить более реалистичный и гибкий подход к моделированию в условиях неполной информации.

Нечеткое трапециевидное число (5, 6, 8, 9) (5 и 9 — это границы числа, а 6 и 8 — это «ядро»), полученное на основе экспертных оценок и данных о работе персонала ЭСО, соответствующее «низкой» оценке фактора «средний срок работы работников» (характер фактора: примерно 6–8 лет), получено с учетом информации об общем стаже работников в ЭСО.

Факторам, представленным в модели на рис. 1, присваиваются качественные градации по пятиуровневой шкале. Результаты фазификации представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Формализация нечетких лингвистических переменных составляющих оценку ресурсного потенциала ЭСО для разработки инновационных проектов

|

Ресурсы |

Показатель |

Характер показателя (термы) |

Оценка |

Трапециевидные функции принадлежности |

|

Человеческие (далее H1) |

Средний срок работы работников, лет (далее H11) R [0; 23] |

Примерно 3–5 лет |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

Примерно 6–8 лет |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Примерно 9–-11 лет |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Примерно 12–14 лет |

Высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Примерно 15–17 лет |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Укомплектованности кадров, баллов (далее H12) R [0; 10] |

Менее 65% |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Примерно 66–75% |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Примерно от 76 до 85% |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Примерно от 86 до 95 % |

Высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Более 96% |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Соответствие квалификации работников профессиональным стандартам, (далее H13) R [0; 10] |

Уровень образования на ступень ниже, направление подготовки не соответствует, стаж менее года |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Уровень образования соответствует, направление подготовки не соответствует, стаж соответствует |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Уровень образования на ступень ниже, направление подготовки соответствует, стаж соответствует |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Уровень образования соответствует, направление подготовки соответствует, стаж соответствует |

Высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Уровень образования на ступень выше, направление подготовки, стаж соответствует |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Информационные (далее I1) |

Структурированность данных, возможность быстрого изменения спектра ключевых характеристик обработки информации, баллов (далее I11) R [0; 10] |

Более 23 дней |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

Примерно 15–22 дней |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Примерно 8–14 дней |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Примерно 4–7 дней |

Высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Менее трех дней |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Наличие данных о характеристиках рынка по пре- |

Данные по одной группе потребителей в одном |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

Ресурсы |

Показатель |

Характер показателя (термы) |

Оценка |

Трапециевидные функции принадлежности |

|

доставлению информационных и энергосервисных услуг (далее I12) R [0; 15] |

структурном подразделении |

|||

|

Данные по нескольким группам потребителей в одном структурном подразделении |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Данные по всем группам потребителей в одном структурном подразделении |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Данные по одной группе потребителей по нескольким структурным подразделениям обслуживающим потребителей |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Данные по всем группам потребителей по нескольким структурным подразделениям, обслуживающим потребителей с ежегодным сроком обновления |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Финансовые (далее F1) |

Капиталоемкость разрабатываемых проектов, срок реализации проекта, возможность тиражирования (далее F11) R[0; 10] |

Высокая капиталоемкость, отсутствует возможность тиражирования, срок реализации примерно 9–11 месяцев |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

Высокая капиталоемкость, отсутствует возможность тиражирования, срок реализации примерно 6–8 месяцев |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Низкая капиталоемкость, отсутствует возможность тиражирования, срок реализации примерно 4–5 месяцев |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Низкая капиталоемкость, есть возможность тиражирования, срок реализации примерно 2–3 месяца |

Высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Низкая капиталоемкость, возможность тиражирования, срок реализации примерно месяц |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Материальные (M1) |

Наличие современной компьютерной техники, баллов (далее М11) R[0; 10] |

Срок службы примерно 7 лет и более |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

Срок службы примерно 5–6 лет |

Низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Срок службы примерно 3–4 года |

Средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Срок службы примерно 1–2 года |

Высокая |

(5; 6; 7; 8) |

|

Ресурсы |

Показатель |

Характер показателя (термы) |

Оценка |

Трапециевидные функции принадлежности |

|

Срок службы менее одного года |

Очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Стабильно функционирующее оборудование в сфере коммуникационных технологий, баллов (далее М12) R[0; 10] |

Подключение от одного провайдера, со скоростью примерно 100 Мбит/с |

Очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Подключение от одного провайдера, со скоростью примерно 200–300 Мбит/с |

низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Подключение от одного провайдера, со скоростью примерно 400–450 Мбит/с |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Подключение от одного провайдера (имеется техническая возможность подключения от другого провайдера) со скоростью примерно 500–550 Мбит/с |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Подключение от одного провайдера (имеется техническая возможность подключения от другого провайдера) со скоростью примерно 600– 650 Мбит/с |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Наличие независимого от электрических сетей источника питания, баллов (далее М13) R[0; 10] |

Отсутствует оборудование для обеспечения резервного питания |

очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Источник бесперебойного питания для сервера с продолжительностью работы примерно 3 часа |

низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Источник бесперебойного питания для сервера с продолжительностью работы примерно 3 часа, солнечные панели |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Источник бесперебойного питания для сервера с продолжительностью работы примерно 3 часа, дизельный генератор |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Источник бесперебойного питания для сервера с продолжительностью работы примерно 3 часа, дизельный генератор и солнечные панели |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

Таблица 2 Формализация нечетких лингвистических переменных составляющих оценку ресурсного потенциала потенциального партнера ЭСО по разработке инновационных проектов

|

Ресурсы |

Показатели |

Характер показателя (термы) |

Оценка |

Трапециевидные функции принадлежности |

|

Человеческие (далее — H2) |

Обеспечение необходимого состава рабочей группы, баллов (далее — H21) R[0; 10] |

Неполный состав рабочей группы |

очень низкая |

(0, 1; 2; 3) |

|

Полный состав, уход одного из участников рабочей группы в течение года |

низкая |

(2; 3; 4; 5) |

||

|

Полный состав рабочей группы |

средняя |

(4; 5; 6; 7) |

||

|

Полный состав рабочей группы и возможность замены одного из участников группы |

высокая |

(6; 7; 8; 9) |

||

|

Полный состав рабочей группы и возможность замены участников группы в случае невозможности участия одного или нескольких в работе группы |

Очень высокая |

(8; 9; 10; 10) |

||

|

Наличие необходимого спектра направлений подготовки специалистов, баллов (далее — H22) R[0; 10] |

Отсутствие необходимого спектра направлений подготовки специалистов |

очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Отсутствие необходимого спектра направлений подготовки специалистов, работают ученые по части необходимых направлений |

низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Отсутствие необходимого спектра направлений подготовки специалистов, работают ученые по всем необходимым направлениям |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Есть только одно необходимое направление подготовки специалистов |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Есть полный спектр необходимых направлений подготовки специалистов |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Наличие опыта участников рабочей группы в разработке инновационных проектов, баллов (далее — H23) R[0; 10] |

Все участники рабочей группы не имеют опыта реализации проектов |

очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Один участник рабочей группы не имеет опыт реализации проектов |

низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

два участника рабочей группы имеют опыт реализации проектов |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Один участник рабочей группы не имеет опыта реализации проектов |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

|

Ресурсы |

Показатели |

Характер показателя (термы) |

Оценка |

Трапециевидные функции принадлежности |

|

Все участники рабочей группы имеют опыт реализации проектов |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Наличие механизмов стимулирования плановых показателей по научноисследовательской работе, баллов (далее — H24) R[0; 10] |

механизмы стимулирования плановых показателей по НИР отсутствуют |

очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

механизмы стимулирования плановых показателей по НИР разработаны, редко используются |

низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

механизмы стимулирования плановых показателей по НИР, разработаны и используются |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

механизмы стимулирования плановых показателей по НИР, разработаны и используются часто |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

механизмы стимулирования плановых показателей по НИР, разработаны и используются на систематической основе |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Возможность длительной работы рабочей группы в неизменном составе, баллов (далее — H25) R[0; 10] |

Состав группы не планируется к изменению в течение шести месяцев |

очень низкая |

(0; 0, 1; 2) |

|

|

Состав группы не планируется к изменению в течение года |

низкая |

(1; 2, 3; 4) |

||

|

Состав группы не планируется к изменению в течение двух лет |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Состав группы не планируется к изменению в течение трех лет |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Состав группы не планируется к изменению в течение пяти лет |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Информационные (далее — I2) |

Наличие прав доступа к информационным сервисам, использованием специализированного программного обеспечения, баллов, (далее — I21), R[0; 10] |

Доступ только к библиотечным сервисам |

очень низкая |

(0, 1; 2; 3) |

|

Доступ к библиотечным сервисам, SimIn Tech (либо ПО с аналогичными функциями) |

низкая |

(2; 3; 4; 5) |

||

|

Доступ к библиотечным сервисам, SimIn Tech, AnyLogic (либо ПО с аналогичными функциями), специализированным программным продуктам без обновления |

средняя |

(4; 5; 6; 7) |

||

|

Доступ к библиотечным сервисам, SimIn Tech, AnyLogic (либо ПО с аналогичными функциями), специализированным программным продуктам с обновлением |

высокая |

(6; 7; 8; 9) |

|

Ресурсы |

Показатели |

Характер показателя (термы) |

Оценка |

Трапециевидные функции принадлежности |

|

Доступ к библиотечным сервисам, SimIn Tech, AnyLogic, специализированным программным продуктам с обновлением, возможность приобретения дополнительных программных продуктов |

очень высокая |

(8; 9; 10; 10) |

||

|

Финансовые (далее — F2) |

Отсутствие задолженности по обязательствам, баллов (далее — F21), R[0; 10] |

По исполнительным листам возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности |

очень низкая |

(0; 0; 1; 2) |

|

Имеются вступившие в силу решения судов о взыскании задолженности |

низкая |

(1; 2; 3; 4) |

||

|

Имеются соглашения о рассрочке платежей по задолженности |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Отсутствие задолженности по обязательствам в краткосрочном периоде |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Отсутствие задолженности по обязательствам в долгосрочном периоде |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Материальные (далее — М2) |

Наличие современной компьютерной техники, баллов (далее — M21), R[0; 10] |

Срок службы примерно 7 лет и более |

очень низкая |

(0; 0; 1; 2) |

|

Срок службы примерно 5–6 лет |

низкая |

(1; 2; 3; 4) |

||

|

Срок службы примерно 3–4 года |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Срок службы примерно 1–2 года |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Срок службы менее одного года |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

||

|

Наличие монтажного подразделения, баллов (далее — M22), R[0; 10] |

Отсутствие |

очень низкая |

(0; 0; 1; 2) |

|

|

Наличие монтажника и монтажного инструмента |

низкая |

(1; 2; 3; 4) |

||

|

Наличие монтажной группы с монтажным инструментом |

средняя |

(3; 4; 5; 6) |

||

|

Наличие монтажного подразделения |

высокая |

(5; 6; 7; 8) |

||

|

Наличие монтажного подразделения с автотранспортом и автовышкой |

очень высокая |

(7; 8; 9; 10) |

При реализации модели сделано допущение, что для оценки выбраны потенциальные партнеры по сотрудничеству, расположенные в том же городе, что и потребители, для которых разрабатываются инновационные проекты и оказываются информационные услуги.

В дальнейшем это допущение может быть трансформировано, и в модель будет включен ресурс — время, а ее составляющие: удаленность местонахождения партнера, обмен данными с потребителем (заказчиком услуг).

Для реализации модели оценки ресурсного потенциала ЭСО с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов, представленной на рис.1, могут быть использованы методы многокритериального принятия решений при нечетких данных [21]. При этом для сравнения результатов можно реализовать эту модель на основе метода анализа иерархий, предусматривающего рационально взвешенный подход.

Нечеткая модель оценки ресурсного потенциала ЭСО с применением стратегии интеграции для разработки инновационных проектов может быть использована как в работе электросетевых организаций, так и некоторых генерирующих компаний, обладающих статусом гарантирующего поставщика электроэнергии.

Выводы:

-

1. Повышение энергоэффективности как одной из ключевых составляющих энергетической стратегии и экономики страны базируется на внедрении технологий по энергосбережению и использованию возобновимых источников энергии как у энергетических организаций, промышленных предприятий, так и потребителей, использующих электроэнергию в бытовых целях, что требует изменения подходов к разработке стратегий предприятий электроэнергетики в сфере реализации энергоэффективных проектов для потребителей электроэнергии.

-

2. Формирование партнерских отношений в рамках стратегии интеграции предусматривает установление равноправных сотруднических отношений с проектными, энергосервисными организациями, монтажно-наладочными предприятиями, вузами с направлениями подготовки «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», на основе заключаемых договоров с целью удовлетворения спроса потребителей электроэнергии в реализации инновационных проектов по повышению энергоэффективности и предоставления информационных услуг.

-

3. Подходы к оценке ресурсного потенциала при формировании модели с учетом стратегии интеграции должны учитывать значимость ресурсов как ЭСО, так и партнера по сотрудничеству и базироваться на оценке человеческих, информационных, финансовых и материальных ресурсов, что требует изменения формирования системы риск-менеджмента ЭСО, управления инновационной деятельностью и проектами, выбора инновационной модели, усовершенствования изменения структуры организации и энергообеспечения.

-

4. Оценка ресурсов ЭСО включает в себя определение значимости показателей человеческих ресурсов: среднего срока работы сотрудников в ЭСО, укомплектованности кадров; соответствие квалификации работников профессиональным стандартам, а также информационных ресурсов: структурированность данных, возможность быстрого изменения спектра ключевых характеристик обработки информации; наличие (отсутствие) данных о характеристиках рынка по предоставлению информационных и энергосервисных услуг и разработке проектов по повышению энергоэффективности потребителей: наличие лояльных потребителей, потенциальных заказчиков проектов. В рамках оценки материальных и финансовых ресурсов ЭСО используются показатели капиталоемкости проектов, срока реализации, тиражируемости проекта, наличие современной компьютерной техники, стабильно функционирующего оборудования в сфере коммуникационных технологий, наличие независимого источника питания.

-

5. Оценка ресурсов партнера по сотрудничеству по разработке инновационных проектов предусматривает определение значимости показателей, характеризующих человеческие ресурсы: обеспечение необходимого состава рабочей группы; наличие требуемого спектра направлений подготовки специалистов; опыт участников рабочей группы в разработке инновационных проектов; сформированные механизмы стимулирования плановых показателей по научноисследовательской работе; возможность длительной работы рабочей группы в неизменном составе, а также показателей по оценке информационных, финансовых и материальных ресурсов.

-

6. Разработанную модель оценки ресурсного потенциала энергосбытовой организации с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов предлагается реализовать при помощи «мягкого» моделирования, учитывающего неопределенность информации на основе использования нечеткой логики и методов многокритериального принятия решений при нечетких данных.

-

7. Предлагаемая нечеткая модель ориентирована на применение в энергосбытовых организациях, может быть использована в работе электросетевых организаций и некоторых генерирующих компаний, обладающих статусом гарантирующего поставщика электроэнергии.

Список литературы О формировании нечеткой модели оценки ресурсного потенциала энергосбытовой организации с учетом стратегии интеграции для разработки инновационных проектов

- Кравченко О. А. Формирование механизмов и инструментария для обеспечения устойчивого развития электроэнергетических организаций: монография. 2-е изд., испр. Москва: Наука, 2023. 239 с. Текст: непосредственный.

- Энергоэффективность и энергосбережение как факторы ресурсоориентированного подхода, характеризующие устойчивое развитие экономических систем / Н. П. Любушин, Н. Э. Бабичева, Д. Г. Усачев, М. Н. Шустова // Финансы и аналитика: проблемы и решения. 2015. № 48(282). С. 13–23. Текст: непосредственный.

- Разиньков П. И. Проблемы совершенствования управления на предприятии в условиях нестабильного рынка // Проблемы управления в социально-гуманитарных, экономических и технических системах: сборник научных трудов / под редакцией И. И. Павлова. Тверь, 2015. С. 209–2013. Текст: непосредственный.

- Шайдуллина А. Р. Принципы интеграции «ссуз — вуз — производство» в условиях непрерывного профессионального образования // Высшее образование в России. 2009. № 5. С. 140–144. Текст: непосредственный.

- Туманов А. А. Система «вуз — предприятие» как модель инновационного развития отечественной науки // СФЕРА. Нефть и Газ. 2022. № 3(86). С. 80–83. Текст: непосредственный.

- Нонако И., Хиротака Т. Комания — Создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. Москва: Олимп-Бизнес, 2003. 384 с. Текст: непосредственный.

- Разиньков П. И., Разинькова О. П. Методологические аспекты комплексной оценки ресурсного потенциала предприятия // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 1–1. С. 174–184. Текст: непосредственный.

- Халиков М. А., Максимов Д. А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11–2. С. 296–300. Текст: непосредственный.

- Шумак Ж. Г. Методика комплексной оценки ресурсного потенциала предприятий на основе инновационно ориентированного подхода // Бизнес. Инновации. Экономика: сборник научных статей / Ин-т бизнеса БГУ. Минск, 2022. Вып. 6. С. 79–91. Текст: непосредственный.

- Теория стратегического управления / И. Дзюндзо, О. Акихиро, К. Тадао, Н. Икудзиро. Москва: Ваш полиграфический партнер, 2010. 263 с. Текст: непосредственный.

- Кравченко О. А. Кравченко О. А. О выборе стратегий синергизма и роста для повышения эффективности организаций, осуществляющих энергосбытовую деятельность // Теория и практика общественного развития. 2022. № 6. С.86–93. Текст: непосредственный.

- Удальцова Н. Л. Потенциал модели открытых инноваций и его использование // Экономические науки. 2020. № 187. С. 87–93. Текст: непосредственный.

- Клейнер Г. Б. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. 2011. Т. 9, № 3. С. 3–28. Текст: непосредственный.

- Правдюк Н. М. Сущность, структура ресурсного потенциала экономического субъекта // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 10. С. 196–202. Текст: непосредственный.

- Дроговоз П. А., Дробкова О. В. Применение экономико-математической модели оценки уровня интеграции предприятий промышленного комплекса // Креативная экономика. 2023. Т. 17, № 1. С. 165–182. Текст: непосредственный.

- Кравченко О. А. О разработке нечеткой модели оценки лояльности потребителей организаций электроэнергетики // Теория и практика общественного развития. 2023. № 10(186). С. 147–159. Текст: непосредственный.

- Кравченко О. А. О реализации нечеткой модели оценки лояльности потребителей организаций электроэнергетики // Теория и практика общественного развития. 2023. № 12(188). С. 253–264. Текст: непосредственный.

- Хрусталев Е. Ю., Хрусталев О. Е. Модели оценки финансово-экономической эффективности интеграционных процессов в наукоемком производственном комплексе // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 43(181). С. 2–9. Текст: непосредственный.

- Шеметов Е. А. Методы оценки эффективности интеграции организаций // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 224. Текст: непосредственный.

- Чернов В. Г. Нечеткие множества. Основы теории и применения. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2018. 156 с. Текст: непосредственный.

- Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Наука и искусство принятия решений // Принятие решений в условиях неопределенности: от метода анализа иерархий до нечетких моделей. Москва: ЛЕНАНД, 2021. 800 с. Текст: непосредственный.