О генетической связи зон нефтенакопления в терригенном девоне с мобильными зонами фундамента на территории северной части Волго-Уральской провинции

Автор: Проворов В.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Нефтегазовая геология

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

На практике выяснилось, что залежи нефти в терригенном девоне на территории северной части Волго-Уральской провинции генетически приурочены к мобильным зонам разломов кристаллического фундамента. В них создаются более благоприятные температурные условия для преобразования гумусовой органики в нефть и ее последующего скопления в локальных приразломных поднятиях. Выделены зоны нефтенакопления, намечены новые приразломные зоны, перспективные на поиски нефти. Зоны растяжения фундамента под Камско-Кинельскими внутриформационными впадинами связаны с утонением земной коры и повышением мантийного теплового потока, что в конечном итоге также объясняет приуроченность девонских залежей к этим впадинам

Короткий адрес: https://sciup.org/147200690

IDR: 147200690

Текст научной статьи О генетической связи зон нефтенакопления в терригенном девоне с мобильными зонами фундамента на территории северной части Волго-Уральской провинции

На практике выяснилось, что залежи нефти в терригенном девоне на территории северной части Волго-Уральской провинции генетически приурочены к мобильным зонам разломов кристаллического фундамента. В них создаются более благоприятные температурные условия для преобразования гумусовой органики в нефть и ее последующего скопления в локальных приразломных поднятиях. Выделены зоны нефтенакопления, намечены новые приразломные зоны, перспективные на поиски нефти. Зоны растяжения фундамента под Камско-Кинельскими внутриформационными впадинами связаны с утонением земной коры и повышением мантийного теплового потока, что в конечном итоге также объясняет приуроченность девонских залежей к этим впадинам1.

Если перспективность на нефть и газ верхнедевонско-турнейского карбонатного комплекса и вышележащих каменноугольных отложений тесным образом связана с различными зонами верхнедевонско-турнейского палеошельфа и прежде всего с его палеовпадинами, как наиболее важными зонами генерации углеводородов и их аккумуляции в локальных тектоно-седиментационных структурах бортовых и прибортовых зон палеовпадин [3 и др.], то, как показала практика, для терригенной толщи девона такими «руководящими» поисковыми критериями, прежде всего являются мобильные зоны разломов кристаллического фундамента. К настоящему времени опубликовано немало работ, где наличие тектонически активных дислокаций фундамента признается активным фактором формирования залежей нефти в терригенном девоне. Так, например, в работе [5] показано, что распределение н-алканов,

циклических изопреноидов, стеранов и терпанов свидетельствует о приуроченности более «зрелых» битумоидов в терригенном девоне к Алтунино-Шунакскому прогибу, расположенному в юго-восточной части Нижнекамской зоны разломов фундамента.

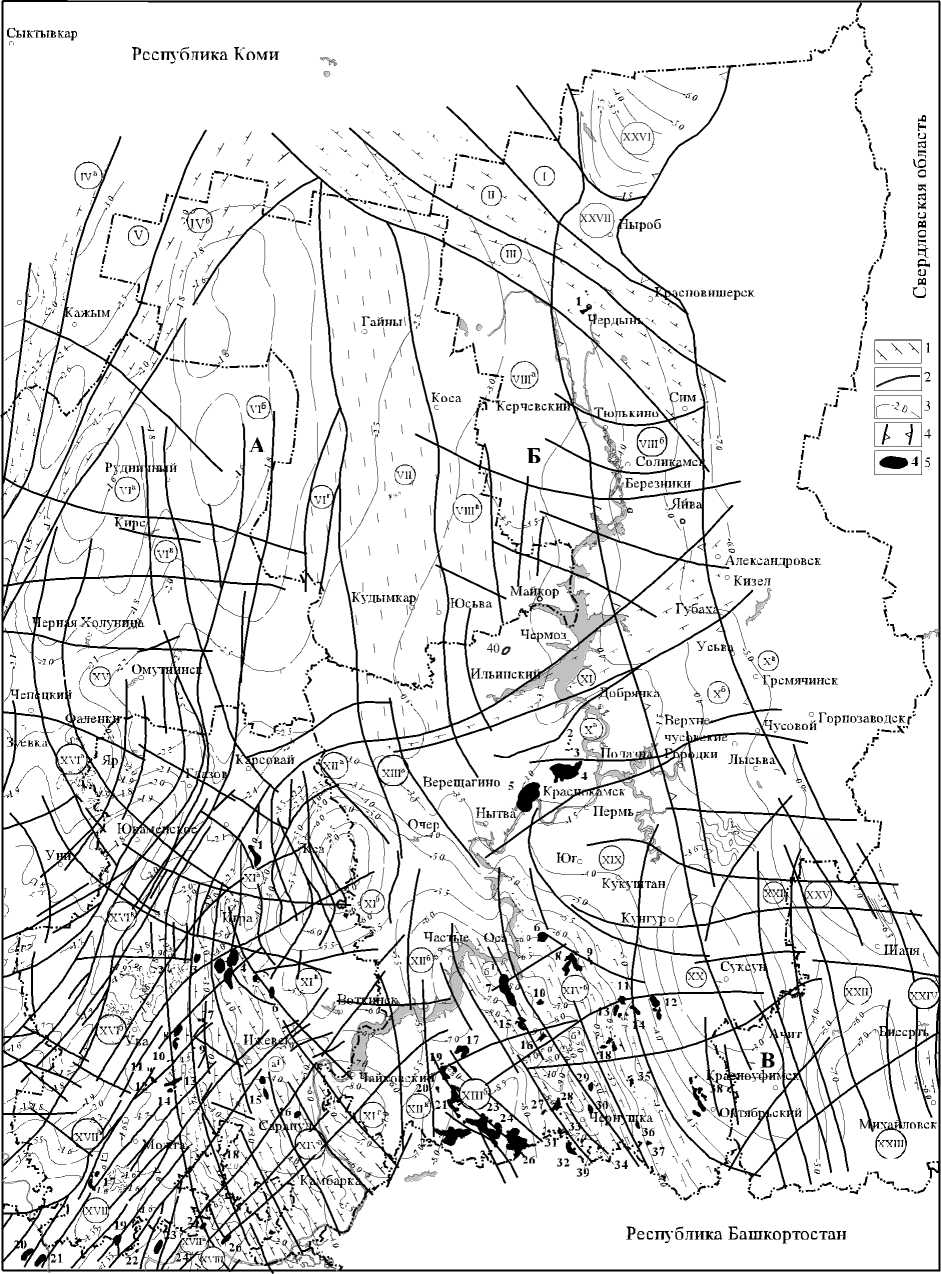

К настоящему времени в южной части Пермского края установлен ряд месторождений нефти в терригенном девоне, которые в плане приурочены к узлам пересечений разломов фундамента северо-западного простирания с бортовыми и прибортовыми зонами Камско-Кинельской внутриформа-ционной системы впадин (рисунок). Эти разломы осложняют широкий северовосточный ступенчатый Чернушинский борт фундамента Калтасинского авлакогена, снивелированного мощной (до 4-8 км) толщей рифея. Однако каледонские, герцинские, альпийские и неотектонические подвижки

1 В основе статьи – доклад, сделанный автором на научно-практической конференции «Состояние и перспективы нефтегазового потенциала Пермского края и прилегающих регионов» (8-9 ноября 2006 г.), КамНИИКИГС, г. Пермь.

Схема сопоставления зон нефтенакопления в терригенном девоне с мобильными зонами разломов

Условные обозначения: 1 – ступенчатые склоны авлакогенов; 2 – глубинные разломы; 3 – стратоизогипсы поверхности гранито-гнейсового и сланцевого (XXV) фундамента, 4 – границы Предуральской депрессии («прогиба»), 5 – месторождения нефти с залежами в терригенном девоне: Пермский край –

1 – Чердынское, 2 – Кузнецовское, 3 – Зоринское, 4 – Северокамское, 5 – Краснокамское, 6 – Рассветное, 7 – Осинское (Елпачихинский уч-к), 8 – Гарюшкинское, 9 – Чебакское, 10 – Чекурское, 11 – Сосновское, 12 – Чураковское, 13 – Стретенское, 14 – Кулигинское, 15 – Тулвинское, 16 – Бардымское, 17 – Андреевское, 18 – Аспинское, 19 – Мало-Усинское, 20 – Кирилловское, 21 – Кустовское, 22 – Москудьинское, 23 – Шагиртско-Гожанское, 24 – Быркинское, 25 – Альняшское, 26 – Красноярско-Куединское, 27 – Дубовогорское, 28 – Хатымское, 29 – Капканское, 30 – Караморское, 31 – Калмиярское, 32 – Татышлинское (Республика Башкортостан), 33 – Чикулаевское, 34 – Южно-Чернушинское, 35 – Софьинское, 36 – Ка-мышловское, 37 – Одиновское, 38 – Дороховское, 39 – Трушниковское; Удмуртская Республика – 1 – Чубойское, 2 – Быковское, 3 – Коробовское, 4 – Есенейское, 5 – Николаевское, 6 – Тукмачевское, 7 – Кияикское, 8 – Областновское, 9 – Южно-Люкское, 10 – Ильинское, 11 – Логошурское, 12 – Нылгинское, 13 – Архангельское, 14 – Южно-Архангельское, 15 – Ижевское, 16 – Азинское, 17 – Решетниковское, 18 – Тимеевское, 19 – Покровское; Республика Татарстан – 20 – Мало-Кирменское, 21 – Шийское, 22 – Первомайское, 23 – Бондюжское, 24 – Озёрное, 25 – Варзи-Омгинское, 26 – Азево-Салаушское. Элементы фундамента: А – Коми-Пермяцкий; Б – Камский и В – Красноуфимский беломорские массивы; I – Тиманский блок (грабен в погребенном гранито-гнейсовом фундаменте); II – Предтиманский блок (ступенчатый склон гранито-гнейсового фундамента, погребенного под сланцевым фундаментом); III – Чер-дынская шовная зона. Ступенчатые склоны грабена Казанско-Кажимского авлакогена: IVa – Западный (Гривский); IVб – Восточный (Чернореченский); V – впадина срединного грабена Казанско-Кажимского авлакогена; VIa – Вороньинская вершина, VIб – Лойнинская вершина; VIв – Кирсинская часть Кильмез-ско-Кирсинского грабена; VIг – Еложская зона разломов; VII – Гайнско-Кудымкарская межблоковая карельская зона разломов (предположительно авлакоген байкальского заложения); VIIIa – Камская блоковая плита (гомоклиналь), VIIIб – Соликамская блоковая плита(гомоклиналь); VIIIв – Савинская зона разломов; IХ – Чермозская седловина; Ха – Краснокамский блок (Пермский выступ); Хб – Косьвинско-Чусовской блок (седловина), Хв – Гремячинский блок. Сложный грабен Калтасинского авлакогена: ХIа – Зуринский выступ, XIб – Игрино-Кезская впадина, ХIв – Воткинская седловина; ХIг – Сарапульская впадина; ХIIа – Бородулинский выступ, XIIб – Ножовский выступ; ХIIв – Больше-Сосновский выступ; ХIIIа – Верещагинская впадина; ХIIIб – Куединская впадина; XIVa – Западный (Удмуртский); а1 – Гре-михинский выступ, XIVб – Восточный (Чернушинский); б1 – Осинский выступ, б2 – Маячный выступ; б3 – Батырбайский выступ. XV – Чепецкая седловина. XVIa – Ярский выступ, XVIб – Удмуртский выступ; ХVIв – Кильмезская часть Кирсинско-Кильмезского грабена; XVII – Нижнекамская зона разломов; XVIIа – Мамадышско-Кокарский прогиб; XVIIб – Алтунино-Шунакский прогиб; XVIII – Южно-Татарский свод, XIX – Бабкинская седловина; XX – Кунгуро-Уфимский выступ; XXI – Сылвенский блок (гомоклиналь); XXII – Красноуфимская седловина; XXIII – Юрюзано-Айский блок-впадина Калтасинского авлакогена; XXIV – Западно-Уральская зона разломов; XXV – Сылвенская впадина; XXVI – Верхнепечорская гомоклиналь; XXVII – Колвинская седловина ступенчатых блоков фундамента по системе его разломов рифейского зарождения оказывали складкообразующие подвижки в осадочном комплексе рифейских, вендских и палеозойских отложений, в том числе и в терригенном девоне, с образованием в нем зон нефте-накопления.

Так, на юго-западе Пермского края четко выделяется Куединская зона нефтена-копления, где установлены (с юга на север) Красноярско-Куединское, Альняшское, Быр-кинское, Шагиртско-Гожанское, Кустовское, Кирилловское и Мало-Усинское месторождения. Субпараллельно и западнее этой зоны возможна еще Москудьинская, а восточнее развита Андреевская зона, в которую входят Андреевское, Южно-Чернушинское, Трушни-ковское, Чикулаевское, Калмиярское, Хатым-ское и Дубовогорское месторождения. В пределах этих трех зон и на их продолжениях еще имеются перспективы поисков новых де- вонских залежей нефти. Осевая линия западной из них проходит через Опалихинскую структуру Ножовского выступа, средней – через собственно Ножовское поднятие, восточной – через Падунскую структуру данного выступа. К этим нижнепермским структурам выступа приурочены залежи нефти в карбоне, а терригенный девон пока не доизучен.

Восточнее вышеназванных зон и субпараллельно им развита Чернушинско-Елпачихинская зона нефтенакопления такого же северо-западного простирания. С юга на север здесь установлены Одиновское, Ка-мышловское, Караморское, Капканское, Бардымское, Тулвинское и Осинское (Елпачи-хинский участок) месторождения нефти с залежами нефти в терригенном девоне. Еще восточнее установлена Сосновско-Рассветная зона, к которой приурочены Сосновское, Ку-лигинское, Стретенское, Рассветное и Га-рюшкинское месторождения с девонскими залежами нефти. Ее простирание также связано с северо-западным простиранием ступенчатого склона Калтасинского авлакогена. К этой же зоне, вероятно, относится и Дорохов-ская залежь, что требует дальнейшего изучения. Не исключено, что она может быть приурочена к новой зоне, в которой пока установлено одно Чебакское месторождение. Между Сосновско-Рассветной и Чернушинско-Елпачихинской зонами намечается Светло-горско-Аспинская зона нефтенакопления. Возможно, что Чебакская зона, расположенная восточнее Сосновско-Рассветной, связана с последней ступенью фундамента, граничащей с его Кунгуро-Красноуфимским (Осин-цевским) сводом.

Следует отметить, что все вышеназванные девонские зоны нефтенакопления, как ни покажется это странным, тяготеют к району развития Камско-Кинельских впадин верхнедевонско-турнейского палеошельфа. Однако, как нами уже отмечалось ранее [2], эта система, по нашему мнению, возникла в результате растяжения земной коры в начале герцинского тектогенеза. Во внутренней зоне это сопровождалось сероводородным заражением бассейна осадконакопления, резким сокращением морской фауны, массовым отмиранием планктона на его рифовых (?) бортах и расцветом сообщества радиолярий с огромной органической массой и кремневым скелетом во внутренних зонах этих впадин. Это объясняет формирование кремнистых доманиковых толщ сокращенной мощности и с высоким содержанием рассеянного органического вещества (РОВ). Северо-западный борт ККВ, вероятно, в более значительной степени, чем юго-восточный, связан не только (и не столько?) с рифами, но и с колоссальным захоронением планктона на границе лагун с сероводородным заражением глубоководной зоны ККВ, «безвредным» для радиолярий.

Утонение земной коры (например, это видно по Свердловскому профилю ГСЗ) в зоне Камско-Кинельской системы впадин резко повысило температурный режим диагенеза и катагенеза существенно гумусовой органики в девонских терригенных отложениях за счет «допинга» СИТ . Вместе с дальнейшими тектоническими (и температурными) подвижками по разломам ступенчатого борта фундамента Калтасинского авлакогена это значи-

Суммарный импульс тепла (по Н.В.Лопатину)

тельно усилило процессы преобразования РОВ в углеводороды и аккумуляции их в образовавшихся приразломных структурах. Даже в настоящее время температура в терригенном девоне зоны ККВ выше, чем на Татарском и Пермско- Башкирском сводах вне ККВ (например, на Андреевской структуре плюс 51°С, а на смежных сводах около 37-39 °С).

В центральной части Пермского края установлена Краснокамская зона развития залежей нефти в терригенном девоне, приуроченная к одноименному валу (антиклина-лу, по З.И.Бороздиной, 1955). Здесь установлены Краснокамское, Северокамское, Полаз-ненское (в Госбалансе отсутствует), Зорин-ское и Кузнецовское месторождения. Красно-камско-Гремячинская зона фундамента после усиленного осадконакопления девонских терригенных отложений в одноименной платформенной впадине северо-восточного простирания испытала мощную инверсию в конце герцинского тектогенеза по системам глубинных разломов фундамента и образованием его выступа со структурой облекания толщами осадочного чехла. Этот процесс сопровождался проявлениями магматизма, повышением температурного режима, уровня преобразования РОВ в нефть и ее аккумуляции в ловушках образовавшихся локальных поднятий. Эта зона также располагает перспективами дальнейших поисков нефти, особенно в ее нытвенской части, где на пересечении вала с Чернушинско-Беляевской осевой линией прогнозируется наличие узловой структуры.

Очень важным событием в последние годы стало открытие Назаровского месторождения нефти в терригенном девоне. Оно расположено на Чермозской гомоклинали к северу от Краснокамской зоны и приурочено к Обвинской зоне глубинных разломов фундамента, ограничивающих с севера развитие рифея [4]. Обвинская зона имеет северовосточное простирание и ширину в 25-30 км, возрастающую в восточном направлении. Этот район плохо изучен и перспективен для поисков нефти в терригенном девоне. Интересно, что именно в этой зоне разломов на северо-востоке Удмуртской Республики открыта Чубойская залежь додевонской нефти в девонской ловушке.

На севере Пермского края, а точнее в северо-западной части Соликамской впадины Предуральской депрессии («прогиба»), в прежние годы было открыто Чердынское ме- сторождение с залежью нефти в терригенном девоне. В тектоническом плане по фундаменту оно приурочено к Чердынской шовной зоне, разделяющей гранитогнейсовый фундамент (беломориды и карелиды нижнего протерозоя) Русской плиты от байкальского фундамента плиты Баренцева моря. Эта шовная зона перспективна не только на поиски нефти в терригенном девоне, но также в додевоне, карбонатном девоне и пермокарбоне. Кстати, она имеет исключительно высокие перспективы на поиски алмазов и северо-западное простирание вплоть до Каниного Носа.

На тектонической схеме фундамента Западного Прикамья между Южно- и СевероТатарским сводами, а точнее, между Алтуни-но-Шунакским и Мамадышско-Кокарским прогибами фундамента выделяется Нижнекамская зона разломов [1], к которой приурочены приразломные валы Нижнекамской зоны с залежами нефти на севере Республики Татарстан (с запада на восток): Уркушское, Кабык-Куперское, Мало-Кирменское, Ший-ское, Первомайское, Бондюжское, Озерное, Варзи-Омгинское, Азево-Салаушское. В южной части Удмуртии к этим приразломным валам приурочены Решетниковское, Грахов-ское, Покровское, Нылгинское, Логошурское, Ильинское, Областновское, ЮжноАрхангельское, Архангельское, Южно-Люкское и Кияикское месторождения с залежами в терригенном девоне. К северу от этой Нижнекамской зоны нефтенакопления расположена Новозятцинская зона разломов фундамента. В ее восточной части на юге Пионерского приразломного вала установлено Коробовское месторождение, а западнее – Быковское с залежами девонской нефти, т.е. здесь намечается Ново-Зятцинская зона неф-тенакопления в терригенном девоне.

Важное значение для формирования залежей нефти в терригенном девоне имеет широкая Удмуртская система глубинных разломов фундамента, представляющая западное ограничение развития рифея и ступенчатый склон Калтасинского авлакогена. На севере она переходит в Обвинскую систему глубинных разломов. К зоне этого перехода и приурочено вышеупомянутое Чубойское месторождение додевонской нефти в терригенном девоне. В пределах Удмуртской системы глубинных разломов на приразломных структурах западной части Верхнекамской впадины геолого-геофизическими и буровыми работа- ми установлены Ижевское, Азинское, Греми-хинское, Тукмачевское и Есенейское месторождения с девонскими залежами нефти. В этой Ижевской зоне нефтенакопления перспективы поисков новых залежей нефти также еще не исчерпаны.

Помимо уже установленных и намечающихся зон нефтенакопления в северной части Волго-Уральской НГП имеются перспективные регионы, где в тектонически (и неотектонически) активных зонах разломов фундамента и генетически связанных с ними приразломных валах в терригенном девоне могут быть обнаружены новые зоны девонского нефтенакопления. Таким регионом, например, вполне может быть зона Вятских валов, приуроченных к разломам Казанско-Кажимского авлакогена, где уже установлена непромышленная залежь нефти на Сырьян-ской структуре. Интерес в связи с поисками девонской нефти на Камском своде представляет и Гайнско-Кудымкарская зона разломов фундамента, где при опробовании в колонне тиманских отложений в скв. 1 - Кудымкарская (инт. 1999-2102 м) получен небольшой приток пластовой воды с нефтью, а в скв. 8 – Егоровская (по устному сообщению С.А.Винниковского) - значительный приток нефти. Кстати, при проведении пьезометрических наблюдений в скв. №1 И.Н. Шестов установил в её стволе наличие 300 –метрового столба нефти на глубине около 90 м, т.е., как и в скв. 8, обстановка недоизучена. Тектонически активный район на Камском своде представляет и Савинская зона разломов фундамента, примыкающая с востока к южной части Гайнско-Кудымкарской. Как и две предыдущие зоны, она также слабо изучена, в том числе и по терригенному девону.

Выделенные и намечающиеся зоны нефтенакопления в терригенном девоне требуют дальнейшего изучения с целью поисков новых залежей нефти на основе установленного практикой поискового критерия - наличие тектонически активных разломов фундамента или зон их развития, т.к. генетическая приуроченность этих залежей к мобильным участкам земной коры представляется вполне очевидной. Роль комплексных геофизических исследований для картирования таких мобильных зон должна возрасти.

Список литературы О генетической связи зон нефтенакопления в терригенном девоне с мобильными зонами фундамента на территории северной части Волго-Уральской провинции

- Проворов В.М. К вопросу о строении кристаллического фундамента и его связи с развитием и тектоникой осадочного чехла в Западном Прикамье/В.М.Проворов//Вопросы разведочной геофизик Свердл. горн. ин-т. Свердловск, 1968. Вып. 54. С. 77-88.

- Проворов В.М. Особенности геологического строения верхнедевонско-турнейского палеошельфа и нефтеносности Западного Прикамья/В.М.Проворов//Технологии ТЭК. 2003. № 5(12). С. 9-13.

- Проворов В.М. История геологического развития территории Пермской области/В.М. Проворов//Обзорн. инф. М.: Геоинформцентр, 2003. 38 с.

- Проворов В.М. Тектоника/В.М. Проворов//Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края: энциклопедия. Пермь: ИПК «Звезда», 2006. С. 63-74.

- Шарипова Н.С. Особенности генерации и аккумуляции углеводородов в зонах разломов (на примере Алтунино-Шунакского прогиба)/Н.С.Шарипова, В.М.Смелков и др.//Георесурсы. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. -№ 1(18). С. 9-12.