О хронологической позиции металлокомплекса культуры Сыба (Северо-Западный Китай)

Автор: Ковалев А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье показано, что такие характерные для культуры Сыба (пров. Ганьсу, Китай) бронзовые изделия, как литые выпуклые бляхи с петелькой, раструбные серьги со свободным крючком, пластинчатые черешковые кинжалы, представлены в материалах позднекротовской (черноозерской) и андроновской (федоровской) культур, а кельт-тесло со сквозной втулкой из могильника Ганьгуя находит аналогии как в позднекротовских, так и в алакульских и срубных комплексах. Несомкнутые кольца с двумя литыми противопоставленными раструбами, раструбные серьги со свободным крючком, литые выпуклые бляхи с петелькой и пластинчатые бронзовые ножи треугольного сечения по всей длине, без выделенного черешка синхронизируют культуру Сыба с мунх-хайрханской культурой, поздним периодом культуры Цицзя, культурой нижнего слоя Сяцзядянь и поздними глазковскими памятниками. Таким образом, подтверждаются результаты радиоуглеродного датирования данной культуры, что позволяет отнести ее к XVIII-XV вв. до н.э. В связи с этим найденные на памятниках культуры Сыба бронзовые ножи с выгнутым обушком и двутавровым сечением рукояти, а также литые выпуклые бляшки с петелькой можно рассматривать в качестве прототипов соответствующих изделий позднего бронзового века (карасукских, ирменских). Население, проживавшее на территории Западного Китая, сохранило более древние традиции сейминско-турбинской (?) металлургии и в последней трети II тыс. до н.э. оказало влияние на формирование облика материальной культуры горно-степной зоны Северной Евразии.

Культура сыба, позднекротовская (черноозерская) культура, андроновская культурно-историческая общность, культура цицзя, мунх-хайрханская культура, глазковская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146773

IDR: 145146773 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.070-079

Текст научной статьи О хронологической позиции металлокомплекса культуры Сыба (Северо-Западный Китай)

Публикации отдельных бронзовых изделий, относимых китайскими археологами к культуре Сыба (пров. Ганьсу, Китай) [Ли Шуйчэн, Шуй Тао, 2000], представили столь разнообразный материал, что ряд российских ученых воспринимает ее как «территориальное объединение памятников отдельных культур» или культурную общность, хронологические рамки которой чрезвычайно растянуты (от среднего бронзового до раннего железного века) [Моло-дин, Комиссаров, Соловьев, 2016]. Исследователей смущало присутствие в комплексах культуры Сыба бронзовых предметов, относящихся к типам, характерным для финала эпохи бронзы (обушковые ножи с двутавровой рукоятью, выпуклые литые бляхи с петелькой и т.п.). Эти находки, по мнению ряда ученых, могут трактоваться только как следствие влияния ка-расукской культуры, что, с их точки зрения, создает некий «парадокс», поскольку радиоуглеродным методом памятники культуры Сыба датируются более ранним временем, чем карасукские [Zhang Liangren, 2017]. Такой подход напоминает давнюю теорию «стадиально сти», т.к. предполагает же сткую привязку «ведущих» типов к определенному периоду. Однако выходу этих типов на «ведущие» позиции по всему континенту могли предшествовать столетия их существования в более ограниченном регионе; распространение даже несомненно прогрессивных технологий могло быть затруднено или надолго прервано по самым различным причинам.

Непредвзятое рассмотрение хронологии метал-локомплекса культуры Сыба должно включать как использование данных радиоуглеродного анализа материалов ее памятников, так и перекрестное датирование металличе ских изделий из закрытых комплексов по аналогиям в региональных колонных с еквенциях культур степной и лесостепной Евразии, в т.ч. Китая. До сих пор эта работа была затруднена тем, что из раскопанных поселений и могильников культуры Сыба опубликован только могильник Дунхуйшань (уезд Миньлэ), где найдено минимальное число бронзовых предметов [Миньлэ Дунхуйшань каогу…, 1998], а в работах, посвященных изучению бронз данной культуры естественно-научными методами, зачастую не приводятся рисунки или фотографии артефактов (см., напр.: [Анализ…, 2003]). Ситуация существенно улучшилась с выходом в свет полной публикации материалов одного из двух крупнейших исследованных могильников культуры Сыба – Ганьгуя в уезде Цзюцюань (107 могил) [Цзюцюань Ганьгуя, 2016]. В диссертации Ван Лу, по священной технологиям изготовления бронз культур Цицзя и Сыба [2018], представлены фотографии предметов из погребе- ний крупнейшего могильника Хошаогоу (уезд Юй-мэнь). Только в конце 2021 г. были опубликованы первые пять (!) из 312 комплексов этого могильника [Краткий отчет…, 2021]. В последнее десятилетие появились публикации материалов многослойного поселения Сичэнъи в городском округе Чжанъе, где слои культуры Мачан перекрыты шестью слоями культуры Сыба, разделенными авторами на два горизонта [Чжан Сюэлянь и др., 2015], и масштабных раскопок на могильнике Могоу (уезд Линьцзи пров. Ганьсу), где исследовано более 1 000 могил соседствующей с Сыба культуры Цицзя (см.: [Ван Лу, 2018; Ван Лу и др., 2022]).

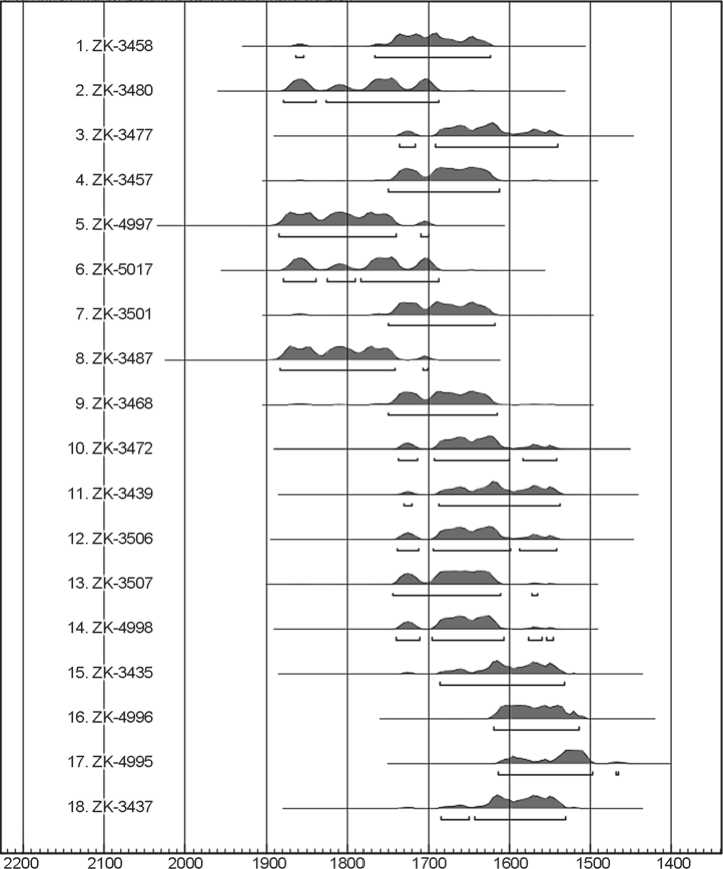

Данные по абсолютной хронологии памятников культуры Сыба

Полные публикации материалов могильников Дун-хуйшань и Ганьгуя свидетельствуют в пользу культурной однородности оставившего их о седлого населения, на что указывают как обряд погребения, так и стандартный набор керамических сосудов, которые составляли основную часть погребального инвентаря. Это позволило Ли Шуйчэну построить периодизацию могильника Ганьгуя традиционным для китайской археологии способом, восходящим к «типологическому методу» О. Мон-телиуса (см.: [Су Бинци, 1984]), опираясь на признаки эволюции форм керамики и их сочетания в закрытых комплексах [Цзюцюань Ганьгуя, 2016, с. 222–240]. Восемь радиоуглеродных дат, полученных LSC-методом по древесине из могильников Хошаогоу и Ганьгуя, после калибровки укладываются с вероятно стью 95,4 % в интервал с XX по рубеж XIV–XIII вв. до н.э. [Там же, с. 296–297]. В 2005 г. были отобраны 14 проб зерен культурных растений и два образца древесного угля из последовательно залегающих прослоек культурного слоя поселения Дунхуйшань. По ним в лаборатории Пекинского университета AMS-методом получены даты в диапазоне XVIII–XV вв. до н.э. (вероятность 95,4 %) [Flad et al., 2010]. Позднее там же были определены две AMS-даты по костям человека из мог. 47 могильника Хошаогоу: 3 330 ± 30 и 3 300 ± ± 30 л.н., 1690~1520 и 1670~1500 кал. лет до н.э. (95,4 %) [Краткий отчет…, 2021, с. 21]. В Сиа-ни по материалам из слоев культуры Сыба на поселении Сичэнъи AMS-методом получено 18 дат: девять из них для слоев 5, 6 (ранний период) с вероятностью 68,2 % укладываются в отрезок 1880– 1680 кал. лет до н.э., а девять для слоев 3, 4 (поздний период) – в интервал 1670–1530 кал. лет до н.э. [Чжан Сюэлянь и др., 2015, с. 39–41] (рис. 1). Эти данные, а также типологическое сходство комплек-

Годы до н.э.

Рис. 1. Радиоуглеродные даты культуры Сыба на поселении Сичэнъи (по: [Чжан Сюэлянь и др., 2015] с использованием программы OxCal v. 4.4.4). 1–9 – слои 6, 5 (период 1); 10–18 – слои 4, 3 (период 2).

сов культуры Сыба с материалами инокультурных памятников позволяют китайским ученым относить ее к XIX–XV вв. до н.э. [Линь Шижуй, 2021].

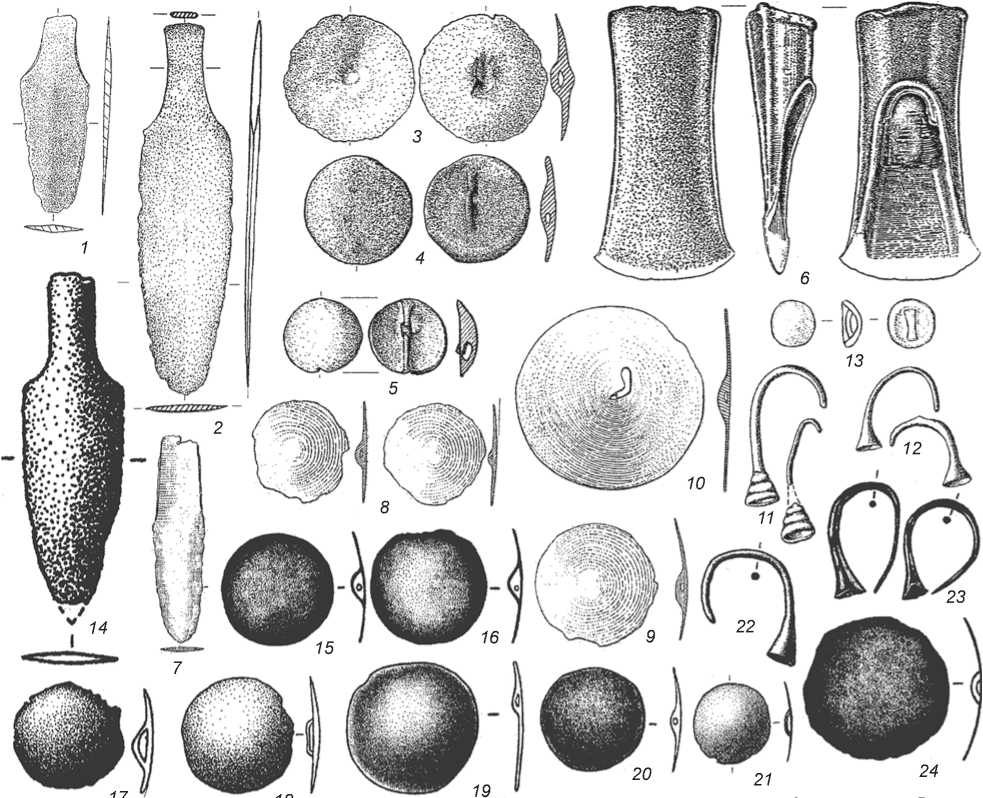

Аналогии инвентарю культуры Сыба в материалах памятников эпохи развитой бронзы Евразии

В свете полученных данных об абсолютной хронологии памятников культуры Сыба особое внимание привлекает наличие в составе их инвентаря выгнутообушковых и «хвостатых» ножей с двутавровыми в сечении рукоятями и зачастую с кольцевыми навершиями. Та- кие изделия найдены в погребениях М26, М44, М50 (обломок лезвия), М74, М94 верхн., М100 могильника Ганьгуя [Цзюцюань Ганьгуя, 2016, с. 185–187] (рис. 2, 2–7) и как минимум в двух могилах (М137, М218) Хошаогоу [Ван Лу, 2018, рис. 5, 25, 29]. На поселении Сичэнъи на полу жилища F78, относящегося к слою 3 (второй период культуры Сыба), обнаружен «хвостатый» нож с утолщенным кольцевым наверши-ем и орнаментом в виде продольных волнистых линий на рукоятке [Чэнь Гокэ, 2017, с. 79, 83, рис. 7, 1] (рис. 2, 1). Кроме того, в погребениях М24, М27 нижн., М36, М79 могильника Ганьгуя и М14, М19, М44, М47, М56, М124, М136, М262 Хошаогоу найдены литые выпуклые бляшки с петелькой, а в моги-

5 cм

Рис. 2. Металлические изделия культуры Сыба (по: [Миньлэ Дунхуйшань каогу…, 1998; Цзюцюань Ганьгуя, 2016; Краткий отчет…, 2021; Юймэнь вэньу, 2014; Чэнь Гокэ, 2017; Ван Лу, 2018]).

1 – Сичэнъи, жилище F78; 2–16 – Ганьгуя: 2 – мог. М44, 3 – мог. М26, 4 , 6 – мог. М74, 5 , 16 – мог. М100, 7 – мог. М94 верхн., 8 – мог. М19, 9 – мог. М27 нижн., 10 , 11 – мог. М79, 12 – мог. М44, 13 – мог. М73, 14 – мог. М14, 15 – мог. М26; 17–24 – Хошаогоу: 17 , 18 – в источнике могила не указана, 19 – мог. М14, 20 – мог. М56, 21–23 – мог. М47, 24 – мог. М153; 25 , 26 – Дунхуйшань: 25 – мог. М21, 26 – мог. М79. 22 – золото, остальное – бронза.

ле Ганьгуя М100 – три втульчатых наконечника стрел с лавролистным пером и «шипами» (рис. 2, 9–11 , 16 , 19–21 ) [Цзюцюань Ганьгуя, 2016, с. 187–188; Ван Лу, 2018, с. 144, 148–150].

Все указанные находки имеют аналогии в материалах памятников конца бронзового века Сибири и Восточного Казахстана, что явно не согласуется с абсолютными 14С-датами культуры Сыба (не позже XVI в. до н.э.). Однако этих аналогий недо статочно для того, чтобы опровергнуть данные радиоуглеродного датирования. Входящие в метал-локомплекс культуры Сыба литые выпуклые бляхи с петелькой, пластинчатые кинжалы, раструбные серьги со свободным крючком (рис. 2, 9–11, 13, 18– 21, 24) обнаруживаются в памятниках на перифе- рии ареала андроновской культурно-исторической общности Западной Сибири, а также граничащего с ним района Восточного Казахстана. Такие предметы были характерны для позднекротовской (черноозерской) культуры Прииртышья и Барабинской лесостепи первой половины II тыс. до н.э., особенно на позднем, «черноозерском» этапе (рис. 3, 1–5, 7–12) [Генинг, Стефанова, 1994, рис. 2, 10, 12, 16, 17; Молодин, Гришин, 2019, с. 100–113, 142–153]. Литая выпуклая бляшечка с петлей найдена вместе с типичным федоровским сосудом в мог. 25 могильника Маринка у пос. Зевакино Восточно-Казахстанской обл.; исследователи отнесли комплекс к выделенному ими «марининскому этапу канайской культуры» (вторая четверть II тыс. до н.э.) [Ткаче-

5 cм

Рис. 3. Аналогии металлическим изделиям культуры Сыба.

1–12 – позднекротовская (черноозерская) культура (по: [Молодин, Гришин, 2019; Генинг, Стефанова, 1994]): 1–6 – Сопка-2/5 ( 1 – погр. 335, 2 – погр. 54, 3 – погр. 103, 4 – погр. 146, 5 – погр. 332, 6 – погр. 55), 7–12 – Черноозерье I ( 7 – погр. 91, 8 – погр. 61, 9 – погр. 96, 10 , 11 – погр. 5, 12 – погр. 69); 13–24 – андроновская (федоровская) культура (по: [Ткачева, Ткачев, 2008; Матющенко, 2004]): 13 – Маринка, мог. 25, 14–24 – Еловка II ( 14 , 17 – мог. 3 кург. 50, 15 , 16 – мог. 302, 18 – мог. 158, 19 – мог. 300, 20 – мог. 307, 21 – мог. 14, 22 , 23 – мог. 262, 24 – мог. 209). Все – бронза.

ва, Ткачев, 2008, с. 98–99, 262–265, рис. 30, 8 ; 31, 3 ] (рис. 3, 13 ). В материалах могильников Еловка I и II (лесостепное Приобье) много подобных предметов, однако в связи с проблемой датировки елов-ской культуры, которую зачастую рассматривают как часть еловско-ирменского континуума [Титова, Троицкая, 2008], ограничимся указанием на находки из погребений Еловки II преимущественно с ан-дроновской (федоровской) керамикой, отне сенных В.И. Матющенко к андроновской общности. Это не менее восьми комплексов с литыми выпуклыми бляшками с петелькой, пластинчатыми кинжалами, раструбными серьгами со свободным крючком [Ма-тющенко, 2004, с. 24, 25, 49, 66, 94, 111, 137, 155, 237, 241, 163, 164, 165, 171] (рис. 3, 14–24 ).

Показательно также и сопоставление кельта-тесла со сквозной втулкой из мог. М19 могильника Гань-гуя с аналогичным изделием из погр. 55 Сопки-2/5 (см. рис. 2, 8 ; 3, 6 ; 4, 4 , 6 ) [Цзюцюань Ганьгуя, 2016, с. 184; Молодин, Гришин, 2019, с. 100–101]: оба имеют ребра-валики по краям втулки и выраженный упор. Подобное орудие найдено и в Хошао-гоу (см. рис. 2, 17 ) [Юймэнь вэньу, 2014, с. 141]. Несколько таких кельтов-тесел и литейная форма для их изготовления обнаружены в Синьцзяне [Ли Сяо, Дан Тун, 1995, с. 41; Ван Линьшань, Ли Суюань, Ван Бо, 2008, с. 40; Сычоу чжи лу…, 2014, с. 102–103] (см. рис. 4, 1 , 5 ). Эта форма из уезда Фукан одновременно служила для отливки втульчатого наконечника стрелы с лавролистным пером, а также, вероятно,

5 cм

Рис. 4. Литейные формы ( 1-3 ), кельты-тесла ( 4-8 , 10 ) и нож-кинжал ( 9 ).

1 , 2 - д. Лянхээр вол. Цзыницюаньцзы городского уезда Фукан, Синьцзян (по: [Сычоу чжи лу..., 2014]); 3 - поселение Атасу I, Джезказганская (ныне Карагандинская) обл. (по: [Кадырбаев, Курманкулов, 1992]); 4 - мог. М19 могильника Ганьгуя, уезд Цзю-цюань пров. Ганьсу (по: [Цзюцюань Ганьгуя, 2016]), 5 - городской округ Тачэн, у плотины Саньдаохэ, Синьцзян (по: [Ли Сяо, Дан Тун, 1995]); 6 - погр. 55 могильника Сопка-2/5, Новосибирская обл. (по: [Молодин, Гришин, 2019]); 7 - поселение Ук III, Тюменская обл. (по: [Стефанов, Корочкова, 2000]); 8 , 9 - Гладунинский клад, Курганская обл. (по: [Корочкова и др., 2013]); 10 - Ильде-ряковский клад, Республика Татарстан (по: [Бочкарев, 2017]). 1 , 2 - камень; 3 - глина; 4-10 - бронза.

входила в один комплекс с найденной здесь же аналогичной каменной формой для изготовления втуль-чатых наконечников копья и стрелы с лавролистным пером (см. рис. 4, 2) [Сычоу чжи лу..., 2014, с. 115]. Керамическая форма для отливки такого же кельта была обнаружена «на полу» прямоугольного помещения медеплавильного комплекса 1 на поселении Атасу I в Казахстане (см. рис. 4, 3) [Кадырбаев, Кур манкулов, 1992, с. 33-34]. Авторы относят строительство этого помещения к алакульскому времени, основываясь в т.ч. на отсутствии на уровне «пола» керамики замараевского или ильинского типов, связанных с позднейшим сооружением здесь же округлых строений [Там же, с. 197]. Однако вопреки своим стратиграфическим наблюдениям они датируют литейную форму поздним бронзовым веком исклю- чительно на основании того, что подобный кельт-тесло якобы входил в состав т.н. клада из пос. Палацы Восточно-Казахстанской обл. вместе с кинжалом «карасукского типа» [Там же, с. 230–231]. Но этот «клад» не может считаться закрытым комплексом хотя бы потому, что в нем представлены заведомо разновременные предметы: андроновский браслет со спиралевидными, сходящими на конус окончаниями и тот же «карасукский» кинжал, относящийся ко времени не ранее XII в. до н.э. [Черников, 1960, табл. 10] (ср.: [Ковтун, 2019]). Таким образом, найденная на поселении Атасу I литейная форма должна синхронизироваться с периодом строительства прямоугольных зданий и бытования керамики «ата-суского типа»*. Западнее Барабинской лесостепи известны три комплекса с кельтами-теслами без ушка, с открытой втулкой, однако без упора и валиков. Гла-дунинский клад (Курганская обл.) с таким орудием, а также ножами-кинжалами с перехватом на клинке (см. рис. 4, 8, 9) отнесен к алакульской культуре [Корочкова и др., 2013]. На поселении Ук III (Тюменская обл.) подобный кельт найден в алакульском жилище [Стефанов, Корочкова, 2000, с. 38–39] (см. рис. 4, 7). Ильдеряковский клад (Татарстан) с таким орудием В.С. Бочкарев относит к III хронологической группе (срубной), синхронной алакуль-ской культуре [2017, с. 171] (см. рис. 4, 10). Думаю, что приведенные данные позволяют датировать комплексы с кельтами-теслами из могильников Ганьгуя и Сопка-2/5 в пределах XVIII–XV вв. до н.э.

Аналогии инвентарю культуры Сыба обнаруживаются и в памятниках других культур эпохи развитой бронзы. В могильнике Хошаогоу найдено как минимум два металлических несомкнутых кольца с двумя литыми противопоставленными раструбами – золотое и бронзовое (рис. 5, 1, 2) [Yang Junchang, Paul Jett, Chem Jianli, 2017, fig. 1, 1; Юймэнь вэньу, 2014, с. 180]. Такие изделия характерны для мунх-хайрханской культуры XVIII(XIX)–XV вв. до н.э. (Монголия, Тува), а также присутствуют в синхронных ей глазковских комплексах [Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2014; Ковалев, 2017, с. 62, рис. 4; Боковенко, Ковалев, Лазаретов, 2019, с. 63–64, рис. 19] (рис. 5, 3, 4). Как минимум два подобных кольца обнаружены в комплексах позд- него периода культуры Цицзя на могильнике Могоу в пров. Ганьсу (рис. 5, 5, 6). В восьми могилах той же культуры этого могильника (М112, М132, М212, М463, М611, М694, М769, М771) найдены литые выпуклые бляшки с петелькой, а в пяти (М72-В, М101, М110, М358-С, М711) – раструбные серьги со свободным крючком [Ван Лу, 2018, с. 66–76, Ван Лу и др., 2022, рис. 2] (рис. 5, 12–14). Поздний период культуры Цицзя синхронизируется с культурой Эрлитоу (XVIII–XVI вв. до н.э.) [Чжунго цзао…, 2008, с. 198]. Три AMS-даты для двух погребений позднего этапа функционирования могильника Могоу (культура Сыва) укладываются в интервал XV–XIII вв. до н.э. [Чэнь Цзяньли и др., 2012, с. 47], что подкрепляет вывод об отнесении могил культуры Цицзя, устраивавшихся здесь в более раннее время, к первой половине II тыс. до н.э. Авторы недавней статьи считают комплексы Цицзя в Могоу хронологически близкими четвертому периоду культуры Эрлитоу (1565– 1530 гг. до н.э.) [Ван Лу и др., 2022, с. 82]. При этом в мог. 80IIIМ2 в Эрлитоу, относящейся к третьему периоду культуры (ок. XVII – начало XVI в. до н.э.), обнаружен выгнутообушковый нож с утолщениями по краям рукояти и кольцевидным навершием, копирующий сейминско-турбинские образцы и аналогичный по конструкции ножам из могильника Гань-гуя [Краткое сообщение…, 1983, с. 201–202, рис. 10, 9; Ковалев, 2013, с. 140] (рис. 5, 20), а в слое того же периода – бронзовый пробойник прямоугольного сечения [Чжунго цзао…, 2008, с. 143–144] (рис. 5, 21). Бронзовый чекан-пробойник находился в мог. М47 Хошаогоу [Краткий отчет…, 2021, с. 7] (рис. 5, 22). Пробойники прямоугольного сечения обнаружены мною вместе с монгольскими коллегами при раскопках в сомоне Баянлиг Баянхонгорского аймака Монголии в двух курганах неизвестной ранее культуры периода развитой бронзы (названа нами «баянлигской») [Ковалев, Эрдэнэбаатар, Идэрхангай, 2012], причем в одном из них (Халихын-Булаг-1) найдено комбинированное каменное орудие, аналогичное входившему в состав инвентаря из мог. М84 Хошаогоу [Краткий отчет…, 2021, с. 10] (рис. 5, 22, 24, 25). К северо-востоку от Центральной равнины на памятниках культуры нижнего слоя Сяцзядянь (Хэбэй, Тяньцзинь, Внутренняя Монголия) встречены серьги с раструбом и свободным крючком, а также кольца с расплющенными окончаниями, аналогичные находкам из Ганьсу (рис. 5, 15–19). Эта культура также синхронизируется с третьим и четвертым периодами Эрлитоу [Чжунго цзао…, 2008, с. 174–177].

Начиная с 2013 г. мною публиковались работы, посвященные синхронизации культур первой половины II тыс. до н.э. по использованию пластинчатых однолезвийных ножей треугольного сечения по всей длине, без выделенного черешка [Ковалев, 2013, 2017;

17 18 19

2 cм

5 cм

Для всех, кроме 23

Рис. 5. Отдельные общие формы артефактов культуры Сыба и культур сопредельных регионов.

1–6 – кольца с двумя литыми раструбами: 1 , 2 – культура Сыба, Хошаогоу (по: [Yang Yunchang, Paul Jett, Chem Jianli, 2017; Юй-мэнь вэньу, 2014], 3 – мунх-хайрханская культура, Хар-Уулын-Гозгор, кург. 1/113 (по: [Боковенко, Ковалев, Лазаретов, 2019]), 4 – глазковская культура, Сухая Падь I, погр. 3 (по: [Ковалев, 2017]), 5 , 6 – культура Цицзя, могильник Могоу, мог. М303-B, М358-С (по: [Ван Лу, 2018; Ван Лу и др., 2022]); 7–14 – изделия культуры Цицзя, мог. Могоу: 7 – мог. М401-А, 8 – мог. М463, 9 – мог. М212, 10 – мог. М112, 11 – мог. М611-А, 12 – мог. М110, 13 – мог. М358-C, 14 – мог. М72-B (по: [Ван Лу, 2018; Ван Лу и др., 2022]); 15–19 – артефакты культуры нижнего слоя Сяцзядянь: 15 – Вэйфан, раскоп Т4, слой 3, 16 – Пиндиншань, кв. G104, слой 2, 17 – Чжанцзяюань, жилище F4, 18 – Сяюэгэчжуань, жилище H5, 19 – Дадяньцзы, мог. М453 (по: [Чжунго цзао…, 2008]); 20 , 21 – изделия культуры Эрлитоу: 20 – Эрлитоу, мог. 80IIIМ2, 21 – Сишицунь, раскоп T9 (по: [Краткое сообщение…, 1983; Чжунго цзао…, 2008]); 22 , 23 – артефакты культуры Сыба, Хошаогоу: 22 – мог. М84, 23 – мог. М47 (по: [Краткий отчет…, 2021]); 24 , 25 – изделия баянлигской культуры (Халихын-Булаг, кург. 1, сомон Баянлиг Баянхонгорского аймака; фото А.А. Ковалева ). 1 – золото; 23 , 25 – камень; остальные – бронза.

Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2014]. Новые публикации находок из Китая [Ван Лу, 2018; Ван Лу и др., 2022] подтверждают отнесение памятников с этими предметами к XVIII(XIX)–XV вв. до н.э. Такие ножи характерны для петровской, позднекротовской, мунх-хайрханской, глазковской культур, позднего периода культуры Цицзя, культуры нижнего слоя Сяцзядянь. Сегодня к этим памятникам можно добавить могильник Хошаогоу [Ван Лу, 2018, с. 146, 150].

Выводы

Таким образом, металлокомплекс культуры Сыба относится к хронологическому горизонту культур эпохи развитой бронзы (андроновская, позднекро-товская, мунх-хайрханская, баянлигская, культуры Эрлитоу, нижнего слоя Сяцзядянь, поздние памятники культуры Цицзя, глазковской и др.): к первой половине – середине II тыс. до н.э. Предметы, на- ходящие аналогии в материалах более поздних памятников Восточного Казахстана и Сибири, могут рассматриваться как свидетельство проникновения соответствующих форм с территории Западного Китая. Бронзовые ножи культуры Сыба, имеющие выгнутый обушок, двутавровую рукоять и кольцевое навершие, возможно, являются наследием сейминско-турбинских традиций. Тем самым заполняется хронологический разрыв между сейминско-турбинскими однолезвийными ножами и аналогичными изделиями, распространившимися с XIV в. до н.э. от Западной Сибири до Маньчжурии (ирменская, карасукская культуры, Чаодаогоу, Вэйиньцзы, Лицзяя и др.). После периода андроновской экспансии население Западного Китая, сохранившее более древние традиции, оказало влияние на формирование облика материальной культуры горно-степной зоны Северной Евразии.

Список литературы О хронологической позиции металлокомплекса культуры Сыба (Северо-Западный Китай)

- Анализ состава и технологии производства медных изделий культуры Сыба из могильника Хошаогоу / Институт истории металлургии и материалов Пекинского университета науки и технологий, Институт культурных реликвий и археологии провинции Ганьсу // Вэньу. – 2003. – № 8. – С. 86–96 (на кит. яз.).

- Боковенко Н.А., Ковалев А.А., Лазаретов И.П. Открытие памятников мунх-хайрханской культуры в горах Западного Саяна // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2019. – Т. 15, № 2. – С. 47–66.

- Бочкарев В.С. Этапы развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы на юге Восточной Европы // Stratum plus. – 2017. – № 2. – С. 159–204.

- Ван Линьшань, Ли Суюань, Ван Бо. Цаоюань Тяньма юму жэнь: Или Хасакэ цзычжичжоу вэньу гуцзи чжи лу (Степные кочевники на небесных конях: тур по культурным реликвиям Или-Казахской автономной области). – Тачэн: Или жэньминь чубаньшэ, 2008. – 151 с. (на кит. яз.).

- Ван Лу. Гань-Цин дицюй цзаоци тун ци дэ кэсюэ фэньси яньцзю – Линьтань Могоу ичжи чуту тун ци вэй чжунсинь (Естественно-научное исследование ранних медных изделий региона Гань-Цин – с фокусом на медных изделиях, добытых при раскопках могильника Могоу, Линьтань): дис. … д-ра наук. – Пекин, 2018. – 257 с. (на кит. яз.).

- Ван Лу, Мэй Цзяньцзюнь, Чэн Куньлун, Мао Жуйлинь, Цянь Яопэн, Ван Хуй, Сэ Ян. Анализ и исследование медных изделий культуры Цицзя, обнаруженных в Могоу, уезд Линтань, Ганьсу // Каогу. – 2022. – № 7. – С. 71–95 (на кит. яз.).

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье I – могильник эпохи бронзы Среднего Прииртышья. – Препр. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1994. – 67 с.

- Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А. Художественные бронзы Жетысу. – Алматы: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2013. – 120 с.

- Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 247 с.

- Карабаспакова К.М. Жетысу и Южный Казахстан в эпоху бронзы. – Алматы: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2011. – 220 с.

- Ковалев А.А. Новые данные о связях культур Западной Сибири, Монголии и Китая в первой половине II тыс. до н.э. // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – С. 140–146.

- Ковалев А.А. Мунх-хайрханская культура периода развитой бронзы и ее связи с культурами неолита – бронзового века Восточной Сибири // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: мат-лы II Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию д-ра ист. наук, проф. П.Б. Коновалова (г. Улан-Удэ, 4–6 дек. 2017 г.). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. – С. 57–66.

- Ковалев А.А., Эрдэнэбаатар Д. Открытие в центре Евразии новой культуры эпохи развитой бронзы (мунххайрханская культура) // Рос. археол. ежегодник. – 2014. – № 4. – С. 194–225.

- Ковалев А.А., Эрдэнэбаатар Д., Идэрхангай Т. Открытие на юге Монголии памятников новой культуры периода развитой бронзы // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы III Междунар. науч. конф. (г. Улан-Батор, 5–9 сент. 2012 г.). – Улан-Батор: Изд-во Монг. гос. ун-та, 2012. – С. 175–182.

- Ковтун И. Типология и хронология андроновских браслетов с конусовидными спиралями на окончаниях // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 25–30.

- Корочкова О.Н., Стефанов В.И., Усачев Е.В., Ханов С.А. Гладунинский клад эпохи бронзы // Урал. истор. вестн. – 2013. – № 2. – С. 129–136.

- Краткий отчет о раскопках могильника культуры Сыба Хошаогоу в Юймэнь, Ганьсу / Институт культурных реликвий и археологии провинции Ганьсу, Департамент археологии и музееведения университета Фудань, Институт археологии Академии общественных наук Китая // Каогу юй вэньу. – 2021. – № 5. – С. 3–21 (на кит. яз.).

- Краткое сообщение о раскопках памятника Эрлитоу в Яньши, провинция Хэнань, осенью 1980 года / Эрлитоуская экспедиция Института археологии Китайской академии общественных наук // Каогу. – 1983. – № 3. – С. 199–219 (на кит. яз.).

- Ли Сяо, Дан Тун. Начальное исследование медных предметов из окрестностей Джунгарской котловины // Синьцзян вэньу. – 1995. – № 2. – С. 40–51 (на кит. яз.).

- Ли Шуйчэн, Шуй Тао. Исследование медных изделий культуры Сыба // Вэньу. – 2000. – № 3. – С. 36–44 (на кит. яз.).

- Линь Шижуй. Использование металла в раннем бронзовом веке в Северо-Западном регионе: обсуждение с точки зрения технологий и ресурсов // Вэньбо. – 2021. – № 5. – С. 59–72 (на кит. яз.).

- Матющенко В.И. Еловский археологический комплекс. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2004. – Ч. 2: Еловский II могильник. Доирменские комплексы. – 468 с.

- Миньлэ Дунхуйшань каогу: Сыба вэньхуа муди дэ цзеши юй яньцзю / Ганьсу шэн вэньу каогу яньцзюсо, Цзилинь дасюэ, Бэйфан каогу яньцзюши (Археология Дунхуйшань в уезде Миньлэ: открытие и исследования могильника культуры Сыба / Институт культурных реликвий и археологии провинции Ганьсу, Цзилиньский университет, Кабинет археологии Севера). – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 1998. – 207 с. (на кит. яз.).

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 5: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов позднекротовской (черноозерской), андроновской (федоровской), ирменской и пахомовской культур. – 223 с.

- Молодин В.И., Комиссаров С.А., Соловьев А.И. Культура Сыба // История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский. – М.: Вост. лит., 2016. – Т. I: Древнейшая и древняя история (по археологическим данным): от палеолита до V в. до н.э. / отв. ред. А.П. Деревянко. – С. 502–506.

- Стефанов В.И., Корочкова О.Н. Андроновские древности Тюменского Притоболья. – Екатеринбург: Полиграфист, 2000. – 108 с.

- Су Бинци. Каогу лэйсинсюэ дэ синь кэти: гэй Бэйда каогу чжуанье цици, циба цзи тунсюэ цзянкэ дэ тисян (Новые вопросы археологической типологии: план лекций для студентов-археологов Пекинского университета в 77-ой и 78-ой специализированных группах) // Су Бинци каогусюэ луньшу сюаньцзи (Избранные труды Су Бинци по археологии). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1984. – С. 225–334 (на кит. яз.).

- Сычоу чжи лу Тяньшань ландао – Синьцзян Чанцзи гудай ичжи юй гуань цзан вэньу цзинпинь / Синьцзян Чанцзи хуйцзу цзычжичжоу вэньу цзю бянь (Тянь-Шаньский коридор Шелкового пути – древние руины и коллекции культурных реликвий в Чанцзи, Синьцзян / сост. Бюро культурных реликвий Чанцзи-Хуэйского автономного округа). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2014. – 680 с. (на кит. яз.).

- Титова М.В., Троицкая Т.Н. К вопросу о связи между еловской и ирменской культурами // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. – Барнаул: Концепт, 2008. – С. 92–101.

- Ткачева Н.А., Ткачев А.А. Эпоха бронзы Верхнего Прииртышья. – Новосибирск: Наука, 2008. – 304 с.

- Цзюцюань Ганьгуя / Ганьсу шэн вэньу каогу яньцзюсо, Бэйцзин дасюэ каогу вэньбо сюэюань (Ганьгуя в уезде Миньлэ / Институт культурных реликвий и археологии провинции Ганьсу, Факультет археологии и музееведения Пекинского университета). – Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2016. – 454 с. (на кит. яз.).

- Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 272 с. – (МИА; вып. 88).

- Чжан Сюэлянь, Чжан Лянжэнь, Ван Хуэй, Лу Сюэфэн, Чэнь Гокэ, Ван Пэн. Радиоуглеродное датирование поселения Сичэнъи, городской округ Чжанъе, Ганьсу, и предварительный анализ [результатов] // Хуася каогу. – 2015. – № 4. – С. 38–45 (на кит. яз.).

- Чжунго цзао ци цинтун вэньхуа: Эрлитоу вэньхуа чжуаньти яньцзю / Чжунго шэхуй кэсюэюань каогу яньцзюсо (Культура периода ранней бронзы Китая: специальное исследование культуры Эрлитоу / Институт археологии Академии общественных наук Китая). – Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2008. – 542 с. (на кит. яз.).

- Чэнь Гокэ. Предварительное исследование однолезвийных ножей раннего периода в Ганьсу // Наньфан вэньу. – 2017. – № 2. – С. 77–85 (на кит. яз.).

- Чэнь Цзяньли, Мао Жуйлинь, Ван Хуэй, Чэнь Хунхай, Се Янь, Цянь Яопэн. Железные предметы, обнаруженные в могилах культуры Сыва могильника Могоу в уезде Линьтань, Ганьсу, и происхождение технологии выплавки железа в Китае // Вэньу. – 2012. – № 8. – С. 45–53 (на кит. яз.).

- Юймэнь вэньу / Ганьсу шэн вэньу каогу яньцзюсо, Юймэнь боугуань, Юймэнь ши вэньу гуаньлисо (Культурные реликвии Юймэнь / Институт культурных реликвий и археологии провинции Ганьсу, Музей Юймэнь, Управление культурных реликвий городского округа Юймэнь). – Ланьчжоу: Ганьсу жэньминь чубаньшэ, 2014. – 331 с.

- Flad R., Li Shuicheng, Wu Xiaohong, Zhao Zhijun. Early wheat in China: Results from new studies at Donghuishan in the Hexi Corridor // The Holocene. – 2010. – Vol. 20, iss. 6. – P. 955–965.

- Unbekanntes Kasachstan: Archäologie im Herzen Eurasiens: Katalog der Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum vom 26. Januar bis zum 30. Juni 2013 / Hrsg. T. Stöllner, Z. Samašev. – Bochum: Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 2013. – Bd. I. – 532 S. – (Veröffentlichung aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum; Bd. 192).

- Yang Junchang, Paul Jett, Chem Jianli. Gold in Ancient China: 2000–200 BCE. – Beijing: Wenwu chunbanshe, 2017. – 281 p.

- Zhang Liangren. The Transmission of the Karasuk Metallurgy to the Northern Zone of China // Ши ди. – Нанкин: Нанкин дасюэ чубаньшэ, 2017. – Вып. 1. – С. 100–124.