О культурной географии мезолита Восточного Кавказа и Южного Прикаспия

Автор: Амирханов Х.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы культурной географии мезолита Восточного Кавказа и излагаются существующие подходы к их решению. В 1970-е гг. мезолит Кавказа рассматривался как совокупность нескольких археологических культур, развивавшихся параллельно друг другу. В восточной части данного региона были выделены две археологические культуры -чохская и триалетская. Их существенные отличия от культур Западного Кавказа никем не отрицались, но вопрос о сходстве и различии этих культур между собой специально не рассматривался. В 1990-е гг. С.К. Козловским была выдвинута идея о необходимости объединения двух названных культур с культурами всего массива мезолитических памятников Северного Загроса, Анатолии, Западного Кавказа, Крыма, Южного и Восточного Прикаспия и, возможно, Центрального плато Ирана в единую культурную общность под названием «индустрия триалетьен». Эта концепция основывалась на подходах, отличных от тех, на которые опираются при выделении археологических культур. Соответственно, иным является и историческое содержание культурного единства, выделяемого под указанным названием. Автор исходит из того, что предложенные ранее типологические обоснования археологических культур в южной части кругокаспийской области (чохская, триалетская, прибалаханская) не потеряли своей актуальности в наши дни. Аргументированным представляется и мнение относительно возможности выделения на этой территории в дополнение к названным выше южнокаспийской археологической культуры. Все эти локальные культурные образования, включая триалетское (в традиционном понимании), образуют единство в виде группы родственных культур, обозначенное ранее автором как «южнокаспийский ареал мезолитической культуры».

Мезолит, восточный кавказ, чохская культура, триалетская культура, южнокаспийский культурный ареал,

Короткий адрес: https://sciup.org/145146514

IDR: 145146514 | УДК: 902/903(470.46/470.62+479.224) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.039-047

Текст научной статьи О культурной географии мезолита Восточного Кавказа и Южного Прикаспия

В период всеобщего увлечения советских палеолитоведов поиском узколокальных особенностей в материальных остатках древнего каменного века (60-е–70-е гг. прошлого столетия) на Восточном Кавказе были выделены чохская и триалетская мезолитические культуры. Цель таких палеокультуроло-гических исследований заключалась в выделении совокупностей памятников, которые отвечали бы понятию «археологическая культура» как типологической конструкции, соответствующей верхнему уровню триады: признак–тип–культура. Выделение той или иной археологической культуры признавало сь доказанным, как правило, в том случае, если для конкретной совокупности памятников были установлены группы изделий специфических типов или даже одной культуроопределяющей формы.

Следует признать, что само выделение культур каменного века на практике очень часто опережало методическую обеспеченность исследовательской процедуры. Даже в тех случаях, когда причисление памятников к одной общности казалось оправданным, возникали вопросы о том, что представляет собой данное образование – это археологическая культура (узколокальное единство), культурная общность (группа родственных культур) или общность, состоящая из различных памятников, которые связывает один путь развития? Решение этих вопросов во многом усложнялась из-за трудности достижения цели типологического анализа, а именно выделения по одной методике идеальных типов (не заме- няемых подтипами, надтипами, категориями и т.п.), на уровне которых проводился бы сравнительный анализ материалов.

В прошлом археологические культуры выделялись, как правило, не на основе четко выраженных типологических характеристик, нередко интуитивно. Таким образом была выделена бóльшая часть культур, относящихся к верхнему палеолиту и мезолиту Кавказа [Бадер, Церетели, 1989], – имеретинская, чохская, триалетская, причерноморская, губская.

Триалетская культура по версии советских (грузинских и российских) исследователей

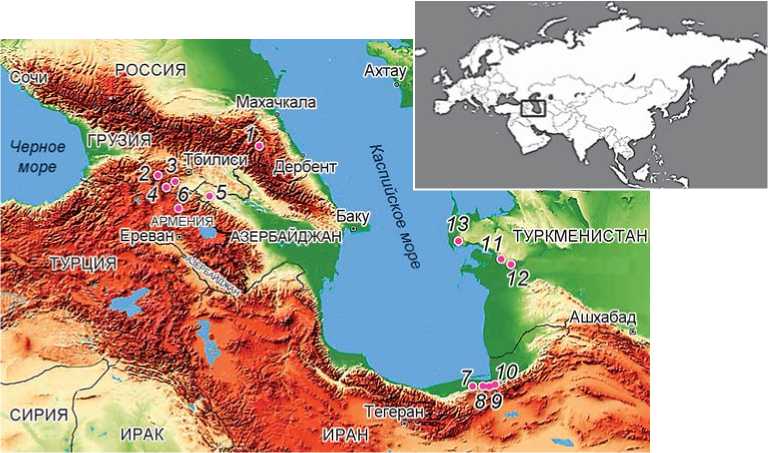

Триалетская мезолитическая археологическая культура была выделена в 70-е гг. прошлого века грузинской исследовательницей М.К. Габуния на материалах двух стоянок пещерного типа (точнее на площадках под скальными навесами) – Эдзани и Зуртакети, расположенных в южных отрогах Триалетского хребта [Габуния, 1976; Габуния, Церетели, 1977] (см. рисунок ). Ареал культуры определялся приблизительно в пределах территории Восточной Грузии.

Каменная индустрия стоянки под навесом Эдзани состоит из 21 628 предметов, из них 1 910 ед. имеют признаки вторичной обработки. Коллекция каменных изделий Зуртакети гораздо скромнее – 386 изделий, из них 21 ед. со следами вторичной обработки.

Даты для материалов рассматриваемой культуры до последнего десятилетия отсутствовали. Недавно

Карта памятников, упоминаемых в статье.

1 – Чох; 2 – Бавра Аблари; 3 – Эдзани; 4 – Зуртакети; 5 – Дамджилы; 6 – Кмло-2; 7 – Комишан; 8 – Хоту; 9 – Камарбанд; 10 – Алитепе; 11 – Дам-дам-чешме; 12 – Джебел; 13 – Каскыр Булак.

были получены даты для стоянки под навесом Бавра Аблари (Грузия) и для мезолитического слоя пещеры Дамджилы (Азербайджан). Оба памятника расположены в ареале триалетской культуры. Четыре радиоуглеродные даты для мезолитических отложений Бавра Аблари соответствуют диапазону 9 500– 8 700 кал. л.н. [Varoutsikos et al., 2017, p. 243]. Даты для мезолитического слоя пещеры Дамджилы 6 400– 6 000 кал. л.н. [Nishiaki et al., 2019]. С учетом этих дат можно примерно составить представление о хронологических рамках данной культуры: от 9 500 до конца 7 000 кал. л.н.

Что касается двух стоянок, на материалах которых изначально была выделена триалетская культура, то их возраст определен исключительно на основе сравнения типологических характеристик. Надежность этих относительных дат вызывала и вызывает серьезные сомнения. Как известно, М.К. Габуния отнесла стоянку Зуртакети к раннему этапу мезолита, а Эдзани – к позднему [Габуния, 1976]. Данное заключение базировалось на том, что в Эдзани, в отличие от Зуртакети, представлены удлиненные асимметричные треугольники, граветтоидные острия, а также многочисленные пластинки с притупленным краем. То есть в качестве элементов, указывающих на относительно поздний в пределах мезолита возраст памятника, были выбраны морфологические группы изделий, которые по современным представлениям должны относиться к ранней фазе мезолита. Именно так обстоит дело с выделением культур на СевероВосточном Кавказе [Амирханов, 1987], южном и северном склонах Западного Кавказа [Церетели, 1973; Леонова, 2015, 2019; Александрова, Леонова, 2017; Бар-Оз и др., 2009].

Материалы стоянки Эдзани, действительно, имеют признаки, которые соответствуют позднему мезолиту. К ним, вероятно, следует отнести уменьшение размеров таких изделий, как сегменты и трапеции. Явно поздними можно считать орудия, оформленные стелющейся ретушью, и единичные наконечники с симметрично выделенным черешком. Бесспорным свидетельством наличия в коллекции неолитического материала является нуклеус для раскалывания в технике отжима с использованием рычага (см.: [Габуния, 1976, табл. XV]).

Давая типологическую характеристику инвентаря Эдзани, исследовательница памятника обращает внимание на «обилие таких орудий, как геометрические микролиты (среди них особым многообразием отличаются представленные большими сериями асимметричные треугольные вкладыши, довольно развитые формы сегментов и трапеций, сегменты с притупленной дугой и трапеции с затупленным верхним основанием), орудия, напоминающие наконечники стрел, многочисленные разнообразные прекрасно обрабо- танные пластинки-вкладыши; микроскребки на пластинках; округлые скребки на микроотщепах и др.» [Габуния, Церетели, 1977, с. 34].

При рассмотрении состава коллекции Эдзани с точки зрения современной науки нельзя не заметить, что типологически он неоднороден, включает разновременные компоненты. Подобного рода замечания делали и другие исследователи [Kozlowski, 1999]. Основная часть этой коллекции относится к мезолиту; в ней выявляются черты, которые отличают данную индустрию от других индустрий эпохи мезолита Западного Кавказа. Специфичными для триалетско-го комплекса являются мелкие нуклеусы с уплощенным фронтом скалывания, иногда в виде дисковидных форм (наряду с призматическими и коническими ядрищами), и, как следствие, большая значимость отщепов, служивших заготовками для изготовления орудий. Своеобразны такие показательные изделия, как трапеции (они близки к высоким формам). Долго оставались в тени представленные в коллекции Эд-зани изделия в виде пластины полукруглой в плане формы со сплошной плоской утончающей ретушью с брюшка на одном или обоих концах [Габуния, 1976, табл. XI, 28 ]. Скорее всего, изделие именно этого типа выделено современными исследователями под названием «орудие типа Дамджилы» в ходе недавно проводившихся исследований мезолитического слоя одноименной пещеры в Западном Азербайджане [Nichiaki et al., 2019].

Рассматривая триалетскую культуру, М.К. Габуния указывает на отсутствие в ней признаков применения отжимной техники для получения заготовок. Однако считать этот признак специфичным только для данной культуры нельзя, поскольку указанная техника не присуща мезолиту всего Восточного Кавказа.

В целом, приведенная выше типологическая характеристика триалетской культуры вряд ли может рассматриваться как достаточно полная, чтобы служить основой для безошибочного отнесения того или иного памятника к данному культурному образованию. С последним, если опираться на указанную характеристику, можно связать материалы самых разных мезолитических памятников почти безграничной территории. Именно это и произошло позже при трансформации «триалетской мезолитической культуры» М.К. Габуния в «триалетьен» С.К. Козловского.

Триалетская индустрия (trialetian) по версии С.К. Козловского

С.К. Козловский не раз обращался к проблеме три-алетской культуры [Kozlowski, 1994, 1996, 1999; Kozlowski, Aurenche, 2005] в связи с изучением культурной географии раннего голоцена на территории

Плодородного полумесяца и соседних с ней регионов. Выводы о рассматриваемом культурном явлении он делал на основе знакомства (большей частью по литературным данным) с материалами памятников Эдзани [Габуния, 1976], Халлан-Чеми (Турция) [Rosenberg, 1994], Алитепе (Иран) [McBurney, 1968], Камарбанд (Белт), слои 28–11 (Иран) [Coon, 1957], Чох, слои E–C [Амирханов, 1987], Дам-дам-чешме II, слои 7–3 [Коробкова 1977], Невалы-Чори (Турция) [Schmidt, 1994].

Для обозначения культурных образований, распространенных на Ближнем Востоке к северу от Загрос-ских гор, в горах Тавра и на Кавказе, С.К. Козловский использует понятия с различными по объему значениями: «индустрия триалетьен» (триалетьен в широком смысле), «типичный триалетьен» (триалетьен в узком смысле) и «кавказско-каспийская культурная область». Эти понятия не отображают четких признаков и не организованы в строгую схему с соподчиненными уровнями, хотя идея иерархичности, пусть и не отчетливо, здесь присутствует.

По С.К. Козловскому триалетьен в широком смысле – это позднеплейстоценовая – раннеголоценовая индустрия, распространенная у населения, которое не знакомо с производящим хозяйством и обеспечивает свои потребности в основном за счет охоты. Указанная индустрия, в целом, синхронна протонеоли-тическим и докерамическим (ранненеолитическим) культурам Тавра, Загроса и Месопотамии, таким как млефаатьен, немрикиен и отчасти PPNB (доке-рамический неолит В). Все эти культуры относятся к 11–7 тыс. лет до н.э. Граница их ареала по линии север–юг проходит от юга Большого Кавказа до главного хребта Загросских гор, а по линии восток–запад – от Восточного Тавра до Копетдага и Небитдага. На этом обширном пространстве выделяется территория, на которой рассматриваемая индустрия представлена в ее типичной форме. Это Южная Грузия (стоянка Эдзани), южное и западное побережье Каспийского моря (стоянки Алитепе, Камарбанд, Дам-дам-чешме II)* [Kozlowski, 1996].

В ареале триалетьена выделяется кавказско-каспийская культурная провинция, включающая территории распространения имеретинской, причерноморской и шанкобинской мезолитических культур**

[Ibid.]. Исследователь пишет, что «с большой вероятностью, триалетьен является индустрией охотников-собирателей лесистых территорий Кавказа, Эльбурса, Копетдага, Небитдага, Восточного Тавра и северных склонов Загроса, возможно, она была распространена на Иранском плато» [Ibid., р. 163].

В индустрии триалетьен первичное раскалывание представлено нуклеусами призматической, подконической и кубовидной формы, которые предназначены для получения и пластин, и отщепов. Регулярно встречаются дисковидные нуклеусы на мелких обломках или конкрециях, а также на крупных отщепах. Раскалывание нуклеуса производилось с использованием посредника.

Согласно описанию С.К Козловского, среди ретушированных орудий в данной индустрии большое ме сто занимают геометрические микролиты. Они преимущественно крупных размеров (больше 15 мм в длину), часто изготовлены на пластинах и их фрагментах, а не на пластинках. В материалах памятников указанного типа многочисленны «парагравет-ты», длинные и узкие, а также ординарные (мелкие) сегменты, обычны удлиненные асимметричные треугольники, имеются треугольники равнобедренные, а также крупные асимметричные и симметричные трапеции.

Начало формирования индустрии триалетьен в его типичном виде – не позднее 10,5 тыс. лет до н.э. – устанавливается по материалам Южного Прикаспия (стоянка Алитепе). Вторая фаза развития индустрии – 9 тыс. лет до н.э. – определяется как этап широкого распространения трапеций. Третья фаза, датируемая 8–7 тыс. лет до н.э. (стадия Эдзани, Халлан-Чеми), выделена по значительному снижению доли трапеций в инвентаре.

Предполагается, что на западе и севере общего ареала триалетьена судьба культуры складывалась по-разному. С.К. Козловский пишет: «В долине р. Кура (грубая ошибка в локализации. – Х.А. ) чохский вариант триалетьена представлен в несколько модифицированной технологической форме с керамикой, тогда как на юго-востоке Турции триалетьен трансформируется в локальный вариант PPNB, возможно, еще в начале 7 тыс. лет до н.э. (Чафер Гююк, ранняя стадия)» [Ibid.].

Чохская культура

Самым представительным памятником этой культуры является расположенная в центральной (среднегорной) части Дагестана (северо-восток Большого Кавказа) стоянка Чох с культурными отложениями мезолита, неолита и бронзового века. Понятие «чохская археологическая культура» появи- лось в середине 60-х гг. прошлого века в связи со сменой парадигмы «стадиальности» в объяснении верхнего палеолита Кавказа на концепцию куль-турализма [Бадер, 1965]. Первоначально чохская культура воспринималась в основном как позднепалеолитическая. Четыре нижних из шести выделявшихся в то время слоя памятника были ошибочно датированы верхним палеолитом [Котович, 1964]. Спустя почти 30 лет по сле первых раскопок стало ясно, что верхние слои памятника представляют собой отложения неолита (слой С) и бронзового века (горизонт С1), а два нижних литологиче ских слоя (слои D, E) содержат археологические материалы мезолита [Амирханов, 1987]. Тогда были выявлены особенности техники первичной обработки, кремневые орудия специфических типов и группы изделий, которые в таком сочетании, как на стоянке Чох, не встречаются или почти не встречаются в материалах памятников других культур.

В качестве наиболее специфичных для чохской культуры были признаны представленные в материалах всех этапов ее существования такие изделия, как острия (наконечники стрел) чохского типа (в четырех вариантах), ножи с дистальным ретушированным обушком, низкие удлиненные асимметричные треугольники, нуклеусы архаических форм (дисковидные, похожие на леваллуазские). Как своеобразный компонент данной культуры были указаны изделия в виде трапеции – всегда высокие, иногда асимметричные, с прямыми или слегка вогнутыми боковыми сторонами. Отмечалось, что кремневый инвентарь стоянки Чох и техника обработки, если и изменялись от нижнего мезолитического слоя к верхнему, то не столь значительно, чтобы можно было сделать вывод о качественных преобразованиях. Было установлено появление в составе инвентаря неолитического слоя керамики, принципиально новых категорий орудий (жатвенные ножи, зернотерки), а также изделий, свидетельствующих о возникновении домостроительства и становлении новых укладов хозяйства.

Важно отметить, что существенные изменения, сопровождавшие на определенном этапе развития чохской культуры освоение неолитических инноваций, почти не отразились на типологии кремневой индустрии. Инвентарь неолитического слоя сохраняет признаки преемственной связи с материалами нижележащих (мезолитических) слоев. Ее проявлением являются основные, специфичные для данной культуры типы кремневых орудий – острия чохского типа, ножи с ретушированным дистальным наклонным обушком, удлиненные асимметричные треугольники, отдельные разновидности высоких трапеций. Свидетельствами культурной связи с индустриями нижележащих мезолитических слоев служат подлеваллу- азские нуклеусы, которые использовались и в эпоху неолита. Указанные формы отличаются от архаичных аналогов, во-первых, размерами (на стоянке Чох они всегда мелкие), во-вторых, ориентацией на получение мелких отщепов для изготовления преимущественно наконечников стрел (главным образом острий чохского типа). В остальном описываемые нуклеусы соответствуют морфологии и характеристикам практически всех хорошо известных [Любин, 1965] вариантов изделий данной категории среднего палеолита, в т.ч. разновидностей с фасетированной (у некоторых нуклеусов со стоянки Чох фасетаж заменен ретушью) кромкой рабочей части ударной площадки. Эпизодически в неолитическом слое используются и дисковидные нуклеусы.

Среди всего, что типично для эволюции каменного инвентаря чохской культуры, принципиально важным является появление на уровне неолитического слоя памятника признаков использования техники ручного отжима для получения заготовки в виде микропластинки.

Территория распространения чохской культуры, согласно современным данным, включает горную часть Дагестана, или центральную часть Северо-Восточного Кавказа.

Для мезолитических слоев стоянки получено по одной радиоуглеродной дате: слой D, раскопки 1957 г., древесный уголь (IGANAMS 6313), σ 68,3 % 12 830– 12 959 кал. л.н.; 2σ 95,4 % 12 784–13 010 кал. л.н.; усредненная дата 10 341 г. до н.э.; слой E, раскопки 1980 г., кость (IGANAMS 8112), σ 68,3 % 12 830– 12 959 кал. л.н.; 2σ 95,4 % 12 784–13 010 кал. л.н.; усредненная дата 10 872 г. до н.э. Судя по этим датам, чохская культура берет начало в позднем дриасе (ок. 11 000 кал. лет до н.э.). Ее мезолитический этап длится, скорее всего, до начала атлантикума (конец 7 тыс. лет до н.э.). Это предположение требует подтверждения абсолютными датами. Работа в этом направлении проводится, и она, можно надеяться, в скором времени даст более определенные результаты.

Обсуждение

Изучением и интерпретацией материалов мезолита Восточного Кавказа много занимался упоминавшийся выше авторитетный специалист в области археологии поздних этапов каменного века С.К. Козловский. Особенно заметен его вклад в разработку проблем географии культур Ближневосточно-Кавказского региона, в частности, соотношения культур мезолита Кавказа и культур Загроса, Тавра, Анатолии, Южного Прикаспия, Средней Азии и Иранского плато [Kozlowski, 1994, 1996, 1999; Kozlowski, Aurenche, 2005]. При этом данные разработки не лишены от- дельных фактических ошибок и несколько оторваны от конкретного материала. Так, в описании чохского варианта триалетьена он указывает местом его проявления не северо-восток Большого Кавказа, а долину р. Кура на Южном Кавказе [Kоzlowski, Aurenche, 2005, р. 52]. Еще пример: мезолитическую культуру Западного Кавказа С.К. Козловский воспринимает как тождественную шанкобинской культуре Крыма [Ibid.]. Вопроса о типологических признаках, сближающих мезолитические материалы Крыма и Кавказа, касались и другие исследователи [Бадер, 1961], видимо, на их работы опирается С.К. Козловский. Важно отметить, что предшественники исследователя связывают природу этой близости с единой линией развития культур в сравниваемых регионах, а не с принадлеж-но стью по следней к одной археологической культуре. Не совсем понятно, почему С.К. Козловский, будучи сторонником концепции многоуровневых (четыре уровня) проявлений сходства между индустриями, не принял указанную точку зрения [Kоzlowski, Aurenche, 2005].

Концепция триалетьена, предложенная С.К. Козловским, почти не привлекла к себе внимания ни российских исследователей мезолита Кавказа, ни их южнокавказских коллег. Между тем она заслуживает внимательного анализа. Прежде всего в ней следует отметить недостаточную четкость методического обоснования культурной общности под названием «триалетьен» и широту ареала последнего. Типологическое обоснование триалетьена, предложенное С.К. Козловским, выглядит расплывчатым, это позволило включить в ареал этой индустрии весь Кавказ, частично Юго-Восточную Европу (Крым), Анатолийское и Иранское нагорья, Северную Месопотамию, Южный Прикаспий и западную часть Средней Азии (как минимум, Копетдаг, Небитдаг). Чрезмерная широта ареала была очевидна самому С.К. Козловскому; в работе 1996 г. из него был исключен Крым [Kozlowski, 1996].

Примечательно, что в числе территорий распространения триалетской индустрии (триалетьена) не упоминаются северные склоны восточной части Большого Кавказа. Это объясняется тем, что, как отмечено выше, по ошибочному мнению С.К. Козловского, стоянка Чох – один из главных памятников данной индустрии – находится в долине Куры на Южном Кавказе. На самом деле памятник расположен на севере Большого Кавказского хребта, и характерным для него ландшафтом является не речная долина в Прикаспийской низменности, а горная степь на платообразном поднятии с абсолютными высотами 1 700– 1 800 м над ур. м.

Если анализировать технико-типологические характеристики триалетьена, приводимые С.К. Козловским в работах разных лет, то нельзя не отметить их почти полное совпадение с признаками, которые были положены нами в основу определения чохской мезолитической культуры [Амирханов, 1987]. В типологическом наборе триалетьена, согласно С.К. Козловскому, отсутствуют только острия чохского типа. В методическом отношении этот факт очень показателен. Острия чохского типа являются культуроопределяющим типом, они составляют основу специфики чохской культуры. Признание этого означает согласие с выделением чохской культуре особого места в триалетьене. Из одного этого следует необходимость структурирования материалов, включаемых в обширное понятие «индустрия триалетьен», и обоснования данной культурной общности (если она существовала в реальности) как многоуровневого и многосоставного образования.

Ранее основой для выделения археологических культур в мезолите Кавказа служили изделия, подобные по типологическому статусу о стриям чох-ского типа (по сути, культуроопределяющие формы). И именно по такого рода диагностирующим материалам чохская культура никогда не рассматривалась как аналог триалетской. Общим для этих двух культур считалось то, что практически одни и те же особенности отличали их от материалов мезолита Западного Кавказа. Если такого рода культурное сходство между триалетской и чохской культурами в литературе не было описано, то только потому, что оно воспринималось как очевидное и никем не оспаривалось. Еще одна причина этого заключалась, как отмечено выше, в некоторой неопределенности типологических обоснований при выделении триалет-ской культуры.

С учетом вышесказанного вызывает удивление полное отсутствие в работах С.К. Козловского какого бы то ни было упоминания чохской археологической культуры как отдельной культурной единицы исследуемого региона. Это при том, что для выделения указанной культуры Кавказа имеется гораздо больше найденных материалов и типологических оснований, чем для какой-либо другой мезолитической и неолитической культуры данного региона. Например, здесь встречаются изделия специфического типа со своего рода эпонимным названием «острие (наконечник стрелы) чохского типа».

Недостаточность внимания к методической стороне разграничения понятий «типичный триале-тьен» и «индустрия триалетьен» не могла не отразиться на определении их места в иерархии понятий и границ ареала культурных общностей. Типологическое содержание первого понятия более определенное, чем второго. Что касается типичного триале-тьена, то, согласно интерпретации С.К. Козловского, из списка относящихся к нему памятников при строгом подходе, как это ни курьезно, выпадают стоянки самой триалетской культуры, если воспринимать последнюю в том виде, в каком она была определена изначально [Габуния, 1976], и это определение укоренилось в литературе.

Обращает на себя внимание то, что понятию «типичный триалетьен» (т.е. триалетьен в узком смысле), по мнению С.К. Козловского, соответствуют памятники южного побережья Каспийского моря (Камарбанд, Хоту, Алитепе и др.), Восточного Прикаспия (Дам-дам-чешме II, Джебел) и Северо-Восточного Кавказа (Чох). Отметим, что указанная группа памятников именно в таком составе была выделена нами ранее как некая широкая общность, образующая «южнокаспийский ареал мезолитической культуры» [Амирханов, 1987 с. 202–203]. Она рассматривалась нами как единство родственных археологических культур, имеющих глубокие генетические корни и отличающихся от культур северокаспийского мезолитического ареала.

Сейчас, спустя почти 40 лет по сле публикации этой точки зрения, представители нового поколения иранских археологов присвоили культуре указанного выше региона несколько видоизмененное, но по сути аналогичное название – «каспийский мезолит» (Caspian Mesolithic) [Jayez, Nasab, 2016]. В данном варианте рассматриваемая культурная единица ассоциируется с территорией юго-восточного побережья Каспия в пределах севера и северо-востока современного Ирана. При этом памятники указанного региона довольно категорично были выведены из состава не только относительно узкого культурного образования, обозначенного С.К. Козловским как кавказско-каспийская общность в рамках триалетьена, но и из триалетьена в его самом широком понимании. Памятники Восточного Прикаспия (Дам-дам-чешме II, Джебел, Кайлю) рассматриваются в данной концепции в качестве культурных аналогов иранских стоянок Юго-Восточного Прикаспия [Ibid.].

Стоянку Чох, расположенную в горах, которые окаймляют Каспийское море с запада, иранские исследователи не включили в ареал «Caspian Mesolithic». Это можно объяснить незнанием материалов Чоха. Как отмечалось выше, С.К. Козловский оперировал чохскими материалами, основываясь на обобщениях авторов, большинство из которых сами не видели чохских материалов. Новые исследователи памятников Северо-Восточного Ирана в своих разработках руководствуются генерализациями уже третьего уровня, сделанными С.К. Козловским. Этим и объясняется неопределенность, в частности, обозначенных ими границ «левого фланга» «Caspian Mesolithic». В случаях, когда эти исследователи в полном объеме владеют информацией о культурных образованиях, они предельно точны в определении их локализации. Например, центральная часть

Иранского плато (по крайней мере, его во сточные районы) рассматривается ими в качестве региона, на неолитизацию которого оказали влияние культурные импульсы Загроса, но никак не триалетьена [Nasab, Solange, Shirvani, 2019].

Среди южнокаспийских мезолитических памятников наибольшую близость к стоянке Чох обнаруживает Алитепе – самый ранний в указанной группе. В типологическом отношении сходство выражается в наличии в материалах обоих памятников удлиненных сегментовидных острий, ножей с дистальным ретушированным обушком, асимметричных треугольников при единичности высоких трапеций. Эти изделия по отдельно сти характерны как для финального палеолита, так и для раннего мезолита Кавказа, но вместе в одном инвентаре они встречаются нечасто, а в сочетании с плоским нуклеусом с прямым фронтом скалывания особенно. На каждом из рассматриваемых памятников представлены свои специфические типы охотничьего вооружения: на стоянке Чох это острия (наконечники стрел) чох-ского типа, а в Алитепе – черешковые формы наконечников стрел (с боковой и симметричными краевыми выемками). В дальнейшем на юге Прикаспия на смену последним приходят крупные асимметричные трапеции с выемкой на одной боковой стороне, которые с полным основанием можно назвать скошенными остриями (наконечники стрел) с выемкой в основании.

Показательно и то, что материалы нижнего мезолитического слоя стоянки Чох и раннего мезолита Алитепе согласуются друг с другом и в хронологическом отношении.

Заключение

Оперировать предложенным С.К. Козловским понятием «триалетьен» в его широком значении имеет смысл только для того, чтобы отличать «варварские» мезолитические культуры охотников и собирателей, которые получили распространение к северу от гор Тавра и Загроса, от культур раннего неолита на территории Плодородного полумесяца с производящим хозяйством, появившимся здесь не позднее конца IX тыс. до н.э.

В технологическом отношении памятники «триа-летьена» объединяет отсутствие признаков получения каменных заготовок методом отжима. Это, несомненно, придает колорит данной индустрии, но его недостаточно, чтобы на данной основе выделять специфическое культурно-хронологическое образование. Ведь указанный признак присущ любой культурной общности, которой не была известна указанная технология расщепления камня.

Современное состояние изученности конкретных археологических материалов и проблематики мезолита как Восточного Кавказа, так и кругокаспийской области не требует сколько-нибудь существенного пересмотра давних общих оценок и описаний культурной географии рассматриваемого региона на рубеже плейстоцена и голоцена. Технико-типологический анализ конкретных материалов позволяет выделить на Восточном Кавказе, южном побережье Каспийского моря и Восточном Прикаспии единство родственных, но при этом самостоятельных археологических культур. К последним относятся такие культуры, как чохская на Северо-Восточном Кавказе [Амирханов, 1987], возможно, триалетская на Юге Кавказа [Габуния, 1976], южнокаспийская на Севере и Северо-Востоке Ирана [Jayez, Nasab, 2016] и при-балаханская в Восточном Прикаспии [Коробкова, 1970]. Общность этих культур ранее была уже обоснована, а территория ее распространения определена как южнокаспийский культурный ареал [Амирханов, 1987].

Таким образом, введенное С.К. Козловским в конце прошлого века, но не очень укоренившееся в литературе понятие «триалетьен» представляется избыточным по следующим причинам. Прежде всего культура под таким названием (триалетская) ранее была выделена другим исследователем на иных основаниях и другой территории. Кроме того, введение нового понятия ничего не меняет в понимании культурной географии рассматриваемых территорий в эпоху мезолита. Новацией можно считать включение триалетской археологической культуры в ее традиционном понимании в указанный выше широкий южнокаспийский культурный ареал. С этим предположением можно согласиться, хотя иранские исследователи [Jayez, Nasab, 2016] отрицают связь изучаемой ими индустрии мезолита Южного Прикаспия (пещера Ко-мишан) с триалетской культурой. По нашему мнению, различия между индустриями сравниваемых районов на уровне археологических культур существуют, но это не отменяет сходство рассматриваемых материалов на надкультурном уровне, т.е. на уровне группы родственных культур. Именно это мы имели в виду, когда предлагали ввести понятие «южно-каспийский культурный ареал». Представляется, что такое видение картины соответствует состоянию археологических реалий и в наши дни.

Статья подготовлена при финансовой помощи Российского научного фонда, проект № 22-28-00088.

Список литературы О культурной географии мезолита Восточного Кавказа и Южного Прикаспия

- Александрова О.И., Леонова Е.В. Реконструкция охотничьего вооружения культур поздней поры верхнего палеолита и мезолита Северного Кавказа (по материалам пещеры Двойная) // Stratum plus. – 2017. – № 1. – С. 255–270.

- Амирханов Х.А. Чохское поселение. Человек и его культура в мезолите и неолите Горного Дагестана. – М.: Наука, 1987. – 224 с.

- Бадер Н.О. О соотношении верхнепалеолитических и мезолитических культур Крыма и Кавказа // СА. – 1961. – № 4. – С. 9–25.

- Бадер Н.О. Варианты культуры Кавказа конца верхнего палеолита и мезолита // СА. – 1965. – № 4. – С. 3–16.

- Бадер Н.О., Церетели Л.Д. Мезолит Кавказа // Археология СССР. – М.: Наука, 1989. – С. 93–105.

- Бар-Оз Г., Бельфер-Коэн А., Мешвелиани Т., Жакели Н., Мацкевич З., Бар-Йозеф О. Охота на медведя в мезолите на Южном Кавказе // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 1. – С. 15–24.

- Габуния М.К. Триалетская мезолитическая культура. – Тбилиси: Мецниереба, 1976. – 115 с. (на груз. яз.).

- Габуния М.К., Церетели Л.Д. Мезолит Грузии // Памятники эпохи мезолита. – М.: Наука, 1977. – С. 34–41. – (КСИА; № 149).

- Коробкова Г.Ф. Проблема культур и локальных вариантов в мезолите и неолите Средней Азии // КСИА. – 1970. – Вып. 122. – С. 21–26.

- Коробкова Г.Ф. Мезолит Средней Азии и его особенности // Памятники эпохи мезолита. – М.: Наука, 1977. – С. 108–114. – (КСИА; № 149).

- Котович В.Г. Каменный век Дагестана. – Махачкала: [Б.и], 1964. – 225 с.

- Леонова Е.В. Еще раз о неолите Северного Кавказа // РА. – 2019. – № 4. – С. 43–51.

- Леонова Е.В. К проблеме хронологии и культурной вариабельности каменных индустрий конца верхнего палеолита и мезолита Северо-Западного Кавказа (по материалам навеса Чыгай и пещеры Двойная) // Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук. – М.: Наука, 2015. – С. 77–88.

- Любин В.П. К вопросу о методике изучения нижне- палеолитических каменных орудий // Палеолит и неолит СССР.– М.; Л.: Наука, 1965. – Т. 5. – С. 7–75. – (МИА; № 131).

- Церетели Л.Д. Мезолитическая культура При черноморья Грузии. – Тбилиси: Мецниереба, 1973. – 162 с. – (на груз. яз.).

- Coon C.S. The Seven Caves: Archaeological Explorations in the Middle East. – N. Y.: Alfred A. Knopf, 1957. – 338 p.

- Jayez M., Nasab H.V. A separation: Caspian Mesolithic vs Trialеtian lithic industry. A research on the excavated site of Komishan, southeast of the Caspian Sea, Iran // Paléorient. – 2016. – Vol. 42.1. – P. 75–94.

- Kozlowski S.K. Chipped Neolithic Industries at the Eastern Wing of the Fertile Crescent (Synthesis Contribution) // Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent / eds.S.K. Kozlowski, H.G.K. Gebel. – Berlin: Ex oriente, 1994. – P. 143–171.

- Kozlowski S.K. The Trialetian “Mesolithic” Industry of the Caucasus, Transcaspia, Eastern Anatolia, and the Iranian Plateau // Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, and Their Contemporaries in Adjacent Regions / eds. S.K. Kozlowski, H.G.K. Gebel. – Berlin: Ex oriente, 1996. – P. 161–170.

- Kozlowski S.K. The Eastern Wing of the Fertile Crescent. Late Prehistory of Greater Mesopotamian lithic industries / eds. S.K. Kozlowski, H.G.K. Gebel. – Oxford: Archaeopress, 1999. – 194 p.; LXXXI tabl. – (BAR Intern. Ser.; [N] 760).

- Kozlowski S.K., Aurenche O. Territories, Boundaries, and Cultures in the Neolithic Near East. – Oxford: Archaeopress, 2005. – 275 p. – (BAR Intern. Ser.; [N] 1362).

- McBurney C.В.M. The Cave of Ali Tappeh and the Epi-Palaeolithic in N.E. Iran // The Prehist. Soc. – 1968. – N 12. – Р. 385–411.

- Nasab H.V., Solange R., Shirvani S. The Northern Iranian Central Plateau at the end of the Pleistocene and Early Holocene: The emergence of domestication // J. of World Prehistory. – August. – 2019. – P. 287–310.

- Nishiaki Y., Zeynalov A., Akashi Ch., Shimogama K., Guliyev F. The Mesolithic-Neolithic interface in the Southern Caucasus: 2016–2017 excavations at Damjili Cave, West Azerbaijan // Archaeological Research in Asia. – 2019. – Sept. – Vol. 19. – P. 1–16.

- Rosenberg M. A preliminary description of the lithic industry from Hallan Çemi // Neolithic chipped Stone Industries of the Fertile Crescent / eds. S.K. Kozlowski, H.G.K. Gebel. – Berlin: Ex oriente, 1994. – P. 223–238.

- Schmidt K. The Nevali Çori industry. Status of research. – Neolithic chipped Stone Industries of the Fertile Crescent / eds. S.K. Kozlowski, H.G.K. Gebel. – Berlin: Ex oriente, 1994. – P. 239–252.

- Varoutsikos B., Mgeladze A., Chahoud J., Gabunia M., Agapishvili T., Martin L., Chataigner C. From the Mesolithic to the Chalcolithic in the South Caucasus: New data from the Bavra Ablari rock shelter // Context and Connection: Essays on the Archaeology of the Ancient Near East in Honor of Antonio Sagona / eds. A. Batmaz, G. Bedianashvili, A. Michalewicz, A. Robinson. – Leuven: Peeters, 2017. – P. 233–255.