О металлических кольцах "зубовско-воздвиженского типа" со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями

Автор: Воронятов Сергей Вячеславович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

С рубежа XIX и XX вв. среди находок в сарматских погребениях могильников «Золотого кладбища» в Прикубанье известны металлические кольца со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями. В настоящее время они являются характерной чертой материальной культуры памятников зубовско-воздвиженской группы. Такие же предметы были найдены в курганах Поволжья и Верхнего Подонья. Однозначного определения функциональному назначению кольцам до сих пор не существует. Это обусловлено в первую очередь тем, что большая часть предметов была найдена в ограбленных в древности могилах. Среди версий, высказанных исследователями, звучали определения в качестве наверший на некую деревянную основу, подставок под сосуды и украшений конского снаряжения. Гипотеза о деталях конского снаряжения является наиболее обоснованной. В первых сообщениях о находках колец со скульптурными изображениями Н.И. Веселовский упоминал о сохранившихся фрагментах кожи, огибавших кольца. Поскольку во многих случаях находки являются парными, можно предположить, что они выполняли функцию симметричных распределителей ремней на конском оголовье.

Прикубанье, поволжье, верхнее подонье, сарматы, погребения, кольца со скульптурными изображениями, конское снаряжение

Короткий адрес: https://sciup.org/149130857

IDR: 149130857 | УДК: 902.01 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.9

Текст научной статьи О металлических кольцах "зубовско-воздвиженского типа" со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Воронятов С. В., 2019. О металлических кольцах «зубовско-воздвиженского типа» со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 145–155. DOI:

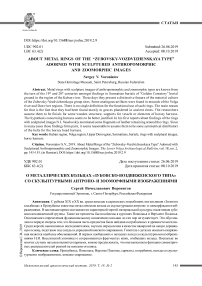

Со времен раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье среди погребального инвентаря сарматских захоронений так называемого «Золотого кладбища» известны металлические кольца со стилизованными скульптурными изображениями животных или человеческих голов (рис. 1). Однозначного определения функциональному назначению предметов, которые в 1990-е гг. были представлены как одна из ярких специфических черт материальной культуры памятников зубовско-воз-движенской группы [Раев, Яценко, 1993, с. 120], до сих пор не существует. Настоящая статья является попыткой суммировать имеющиеся сведения о кольцах со скульптурными изображениями и реконструировать способ их употребления. Перечислим памятники, в материалах которых были встречены обсуждаемые предметы.

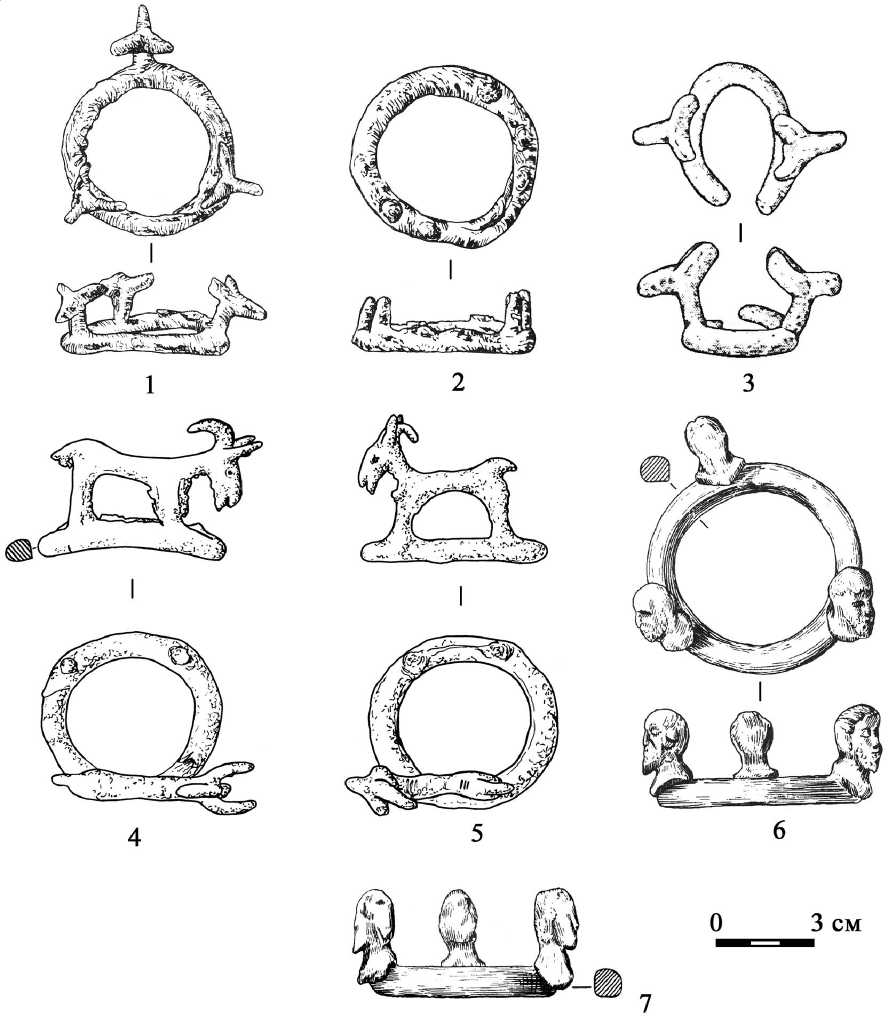

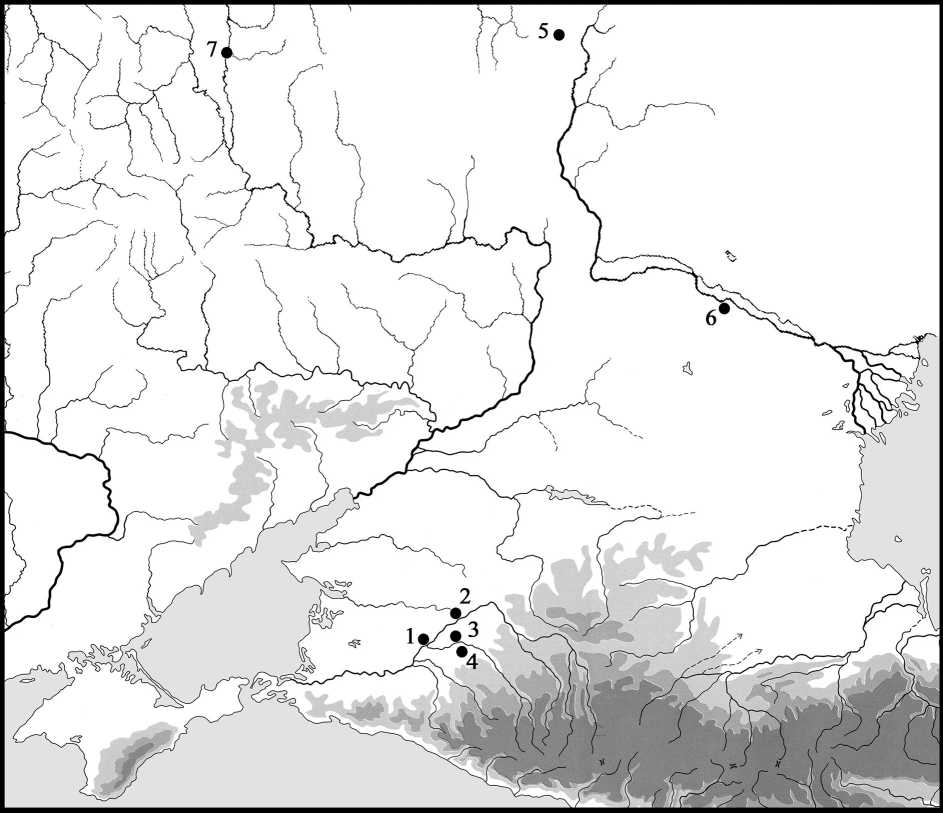

Несмотря на то что сейчас наиболее известными являются находки, сконцентрированные в кубанском регионе (рис. 2) и открытые Н.И. Веселовским на рубеже XIX и XX вв., самым первым изученным памятником с металлическими кольцами со скульптурными изображениями следует считать могильник у с. Большая Дмитриевка Актарско-го района Саратовской области (рис. 2, 5 ). И.А. Волков, проводивший исследования в 1887 г., раскопал на памятнике несколько курганов. Наиболее интересным оказался курган 96 с римскими импортами [Волков, 1888, с. 287]. В женском, по определению исследователя, погребении были найдены: бронзовый ковш, серебряные ситечко и лопаточка, медный котелок, кольцо-браслет с выступами-шишечками, несколько бусин, костяная подвеска, два целых и один фрагментированный керамических сосуда и два бронзовых кольца с парой фигурок двугорбых верблюдов (рис. 3, 1 , 2 ) на каждом [Волков, 1888, с. 287, рис. 12].

Археологи, обращавшиеся уже в XX в. к анализу материала кургана 96, не высказывались о возможном предназначении колец с фигурками верблюдов и датировали погребение второй половиной I – началом II в. н.э. [Максимов, 1957, с. 160; Шилов, 1973, с. 255].

И.А. Волков же при первой публикации предположил функциональное определение колец: «Фигуры верблюдов, вероятно, характеризуют высокое положение погребенной; их, по всей вероятности, употребляли при церемониях одетыми на палки, на что указывают и сильно потертые внутренние стенки колец фигур» [Волков, 1888, с. 293].

Первые аналогии необычным находкам из Больше-Дмитриевского кургана появились довольно скоро. Н.И. Веселовский, исследовавший в 1899 г. высокий курган (13 м) на участке И.П. Харина близ Хатажукаевского аула в низовьях Лабы (рис. 2, 4 ), обнаружил в насыпи два впускных погребения. В одном из них, не потревоженном, женском, по определению археолога, помимо разнообразного богатого инвентаря в головах были найдены четыре бронзовых кольца. Три из них (рис. 1, 1 ) украшены скульптурными изображениями головок животных (мулов?). На обруче четвертого кольца (рис. 1, 2 ) присутствуют четыре шипа-столбика [Отчет ... , 1902, с. 49, 50, рис. 95; Гущина, Засецкая, 1989, с. 103, табл. VII, 62 , 63 ; Конь и всадник ... , 2003, с. 44, № 91; Marčenko, Limberis, 2008, S. 336, Taf. 11, 1 , 5 ; Фирсов, 2010, с. 343, рис. 30].

И.И. Гущина и И.П. Засецкая определили дату комплекса погребения в пределах второй половины I – II в. н.э. [Гущина, Засецкая, 1989, с. 88]. М.Б. Щукин, используя метод узких датировок, предложил середину I в. н.э. как наиболее вероятное время совершения захоронения [Щукин, 1992, с. 112]. О функциональном назначении колец с головками животных и шипами-столбиками при первой публикации мельком высказался Н.И. Веселовский. Он предположил их принадлежность лошадиному убору [Отчет ... , 1902, с. 49]. И.И. Гущина и И.П. Засецкая, приведя аналогии, с сожалением отметили неясность их назначения [Гущина, Засецкая, 1989, с. 88].

Уже в 1901 г. количество находок колец со скульптурными изображениями среди кубанских древностей увеличилось. При раскопках невысокого кургана 50 у станицы Тифлисской (рис. 2,2) Н.И. Веселовский исследовал ограбленное в древности погребение. Среди уцелевших предметов зафиксированы пять золотых бусинок, остатки золотой мишуры и два медных кольца с фигуркой козлика (рис. 1,4,5) на каждом [Отчет ... , 1903, с. 85, рис. 166]. Изначально фигурок было по паре на каждом кольце, но сохранилось только по одной [Гущина, Засецкая, 1994, с. 51, 103, табл. 16,153]. На сегодняшний день захоронение датировано в пределах второй половины I – II в. н.э. [Гущина, Засецкая, 1994, с. 51].

Продолжая раскопки в 1902 г., Н.И. Веселовский столкнулся с уже знакомыми находками при исследовании двух курганов у станицы Усть-Лабинской (рис. 2, 1 ). В ограбленной катакомбе кургана 33 среди немногочисленных уцелевших вещей присутствовали два 1 медных кольца (рис. 1, 6 ) с изображениями трех человеческих голов [Отчет ... , 1904, с. 81, рис. 176; Гущина, Засецкая, 1994, с. 66, табл. 42, 386 ]. Еще одно подобное кольцо (рис. 1, 7 ) было найдено в катакомбе кургана 38, также потревоженном грабителями в древности [Отчет ... , 1904, с. 82; Гущина, За-сецкая, 1994, с. 69, табл. 45, 425 ]. Комплексы погребений курганов 33 и 38 по сохранившимся в них фибулам были датированы концом I – началом II в. н.э. [Засецкая, 1979, с. 110].

Подводя промежуточный итог раскопкам курганов Кубанской области, Н.И. Веселовский отнес находки колец со скульптурными антропоморфными и зооморфными изображениями к предметам неизвестного назначения [Веселовский, 1905, с. 360, 361, рис. 53]. Следующим, кто высказался по данному вопросу, был М.И. Ростовцев. В своем труде «Скифия и Боспор» исследователь не обошел вниманием примечательные находки, предположив, что на кольцах с человеческими головами могут быть изображены жители Кубани времен возведения курганов. Также М.И. Ростовцев упомянул, что кольца в могилах встречаются парами и что их назначение остается под вопросом, но все же предположил их употребление в качестве подставок для сосудов [Ростовцев, 1925, с. 566].

Число прикубанских находок после долгого перерыва пополнилось уже в XXI в. В 2004 г. при раскопках кургана 2 могильника

«Садовый» на северо-восточной окраине станицы Воздвиженской (рис. 2, 3 ) в насыпи был найден фрагмент деформированного бронзового кольца со скульптурным изображением двух стилизованных головок животных (рис. 1, 3 ). В качестве аналогий предмету, названному пряжкой, Е.А. Беглова приводит кольца (рис. 1, 1 ) из погребения кургана у Ха-тажукаевского аула [Беглова, 2007, c. 385, рис. 5, 1 ].

За пределами Прикубанья, помимо находки из Больше-Дмитриевского кургана 96, кольца со скульптурным изображением животных известны в Нижнем Поволжье. Два бронзовых кольца с фигурками козлов (рис. 3, 3 , 4 ) были обнаружены при исследовании ограбленной могилы кургана 2 (вторая половина I – начало II в. н.э.) могильника у с. Никольского Енотаевского района Астраханской области (рис. 2, 6 ) в 1965 г. [Засецкая, 1979, с. 97, рис. 14]. Опубликовавшая и проанализировавшая материал И.П. Засецкая в качестве аналогий кольцам приводит находки из прикубанских курганов «Золотого кладбища» и кургана 96 Больше-Дмитриевского могильника в Саратовской области. Исследовательница указывает на недостаточность необходимых данных для определения практического назначения колец, но все же осторожно, возможно вслед за И.А. Волковым, допускает, что они могли служить навершиями [За-сецкая, 1979, с. 110].

Последней по времени обнаружения находкой является бронзовое кольцо с фигуркой горного козла (рис. 3, 5 ; парная фигурка утрачена в древности), найденное в 2005 г. в заполнении ограбленной впускной могилы 2 кургана у с. Ленино Липецкого района Липецкой области (рис. 2, 7 ), больше известного как Липецкий курган [Медведев, Сафонов, 2006, с. 80; Медведев и др., 2008, с. 117].

По уцелевшим остаткам погребального инвентаря (куски румян пунцового и розового цветов) и отсутствию оружия исследователи предположили, что в могиле была захоронена знатная женщина. Две бронзовые сильно профилированные фибулы причерноморского типа с верхней тетивой вместе с другими находками позволили датировать комплекс погребения концом I – началом II в. н.э. [Медведев, Сафонов, 2006, с. 80].

А.П. Медведев и соавторы упоминают прикубанские и нижневолжские аналогии кольцу. По поводу способа его использования исследователи, не исключая версию о на-вершиях, предполагают, что кольца могли употребляться «в качестве деталей и украшения оголовья конской сбруи (ремень мог продеваться между ног и животом козла)» [Медведев, Сафонов, 2006, с. 81; Медведев и др., 2008, с. 117].

Итого на сегодняшний день в Прикубанье, Поволжье и Подонье нам известно семь погребальных сарматских памятников (рис. 2), в восьми комплексах которых встречены металлические кольца со скульптурными антропоморфными и зооморфными стилизованными изображениями. Версий об их функциональном назначении несколько: 1 – навершия на некую основу, 2 – подставки для сосудов, 3 – украшения конской упряжи. Предметно аргументировать можно лишь одну из них – версию об элементах конского снаряжения, высказанную вскользь Н.И. Веселовским [Отчет ... , 1902, с. 49] и не так давно озвученную А.П. Медведевым с соавторами [Медведев, Сафонов, 2006, с. 81; Медведев и др., 2008, с. 117].

Главное доказательство этой версии на протяжении долгого времени остается без внимания. Н.И. Веселовский в тексте, опубликованном в Трудах Харьковского археологического съезда, описывая кольца в разделе «Предметы неизвестного назначения», указывает, что «в двух случаях сохранились остатки кожи, огибавшей кольцо» [Веселовский, 1905, с. 361]. То есть, вероятно, на кольцах были закреплены кожаные ремни. Это обстоятельство делает понятным наблюдение И.А. Волкова о сильно потертых внутренних стенках колец [Волков, 1888, с. 293]. Потертость могла быть вызвана трением ремней о кольца при длительном использовании конского снаряжения.

Немаловажным обстоятельством является и то, что в нескольких случаях кольца найдены в паре, на что неоднократно обращали внимание исследователи [Веселовский, 1905, с. 361; Ростовцев, 1925, с. 566; Засец-кая, 1979, с. 110]. Оно допускает симметричное расположение парных колец, например, на двух сторонах конского оголовья или на ремнях в районе лопаток коня.

Реконструируя использование колец в конском снаряжении, можно предположить, что они являлись распределителями ремней 2. В случае с кольцами с тремя фигурками человеческих голов или голов животных, три ремня, закрепленные на кольце, расходились от него под углом 120 градусов. Кольца с парными фигурками верблюдов или козлов могли либо распределять четыре ремня под углом 90 градусов, либо скреплять два ремня в один. Именно такое функциональное использование колец могло способствовать утрате одной из парных фигурок козлов, которую мы сейчас наблюдаем на образцах из Никольского могильника (рис. 3, 3 ), Липецкого кургана (рис. 3, 5 ) и кургана 50 у станицы Тифлисской (рис. 1, 4 , 5 ). Хождение ремней по ограниченному фигурками пространству кольца создавало напряжение, вследствие чего фигурки могли отламываться и теряться. Форма и размер фигурок также не способствовали их целости. Они могли ломаться из-за того, что цеплялись за посторонние предметы.

К сожалению, доказательству версии о конском снаряжении не способствует то, что почти во всех случаях мы имеем дело с ограбленными комплексами, в которых не уцелело никаких других составляющих конской упряжи. Но и в двух непотревоженных захоронениях (Больше-Дмитриевский могильник и погребение у Хатажукаевского аула) не обнаружено ни удил, ни псалиев, ни каких либо других элементов конского снаряжения.

В заключение отмечу, что все погребальные комплексы с рассмотренными кольцами являлись погребениями кочевников высокого социального ранга. Об этом свидетельствуют находки римских импортов и предметов из драгоценных металлов в этих могилах. По-видимому, обладание конским снаряжением, включающим кольца со скульптурными изображениями, также было показателем богатства и статуса.

Концентрация памятников с кольцами в Прикубанье (рис. 2), скорее всего, свидетельствует, что именно из этого региона данная особенность оформления узды вместе с населением зубовско-воздвиженской группы в I в. н.э. могла распространиться

|

в Поволжье и Подонье [Раев, Яценко, 1993, с. 112]. |

ности. Еще одно кольцо упомянуто в связи с исследованием ограбленной катакомбы кургана 44 [Отчет ... , 1904, с. 84]. Эти данные не подтверждаются другими источниками. Благодарю К.Б. Фирсова за |

|

ПРИМЕЧАНИЯ |

уточнение информации. 2 Именно с таким определением кольца с вер- |

|

1 В отчете археологической комиссии информация о находке только одного кольца в кургане 33 [Отчет ... , 1904, с. 81] не соответствует действитель- |

блюдами из Больше-Дмитриевского могильника экспонируются в Саратовском областном музее краеведения. |

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Металлические кольца со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями:

1 , 2 – Хатажукаевский (по: [Гущина, Засецкая, 1989, табл. VII, 62 , 63 ]);

3 – «Садовый», Воздвиженская, кург. 2 (по: [Беглова, 2007, рис. 5, 1 ]);

4 , 5 – Тифлисская, кург. 50 (по: [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 16, 153 ]);

6 – Усть-Лабинская, кург. 33 (по: [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 42, 386 ]);

7 – Усть-Лабинская, кург. 38 (по: [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 45, 425 ])

-

Fig. 1. Metal rings with sculpted anthropomorphic and zoomorphic images:

-

1 , 2 – Khatazhukaevskiy (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1989, tab. VII, 62 , 63 ]);

3 – “Sadovy”, Vozdvizhenskaya, barrow 2 (after: [Beglova, 2007, fig. 5, 1 ]);

-

4 , 5 – Tiflisskaya, barrow 50 (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1994, tab. 16, 153 ]);

6 – Ust-Labinskaya, barrow 33 (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1994, tab. 42, 386 ]);

7 – Ust-Labinskaya, barrow 38 (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1994, tab. 45, 425 ])

Рис. 2. Карта расположения памятников с находками колец со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями:

1 – Усть-Лабинская; 2 – Тифлисская; 3 – «Садовый», Воздвиженская; 4 – Хатажукаевский;

5 – Больше-Дмитриевский; 6 – Никольский; 7 – Липецкий

-

Fig. 2. Map of the location of burial grounds with findings of rings with sculpted anthropomorphic and zoomorphic images:

1 – Ust-Labinskaya; 2 – Tiflisskaya; 3 – “Sadovy”, Vozdvizhenskaya; 4 – Khatazhukaevskiy;

5 – Bolshe-Dmitrievskiy; 6 – Nikolskiy; 7 – Lipetskiy

Рис. 3. Металлические кольца со скульптурными зооморфными изображениями:

1 , 2 – Больше-Дмитриевский, кург. 96 (рисунок автора, без масштаба);

3 , 4 – Никольский, кург. 2 (по: [Засецкая, 1979, рис. 14], без масштаба);

5 – Липецкий (по: [Медведев, Сафонов, 2006, рис. 1, а ])

-

Fig. 3. Metal rings with sculpted zoomorphic images:

-

1 , 2 – Bolshe-Dmitrievskiy, barrow 96 (drawing by S.V. Voroniatov, without scale);

3 , 4 – Nikolskiy, barrow 2 (after: [Zasetskaya, 1979, fig. 14], without scale);

5 – Lipetskiy (after: [Medvedev, Safonov, 2006, fig. 1, а ])

Список литературы О металлических кольцах "зубовско-воздвиженского типа" со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями

- Беглова Е. А., 2007. Погребения зубовско-воздвиженской группы из станицы Воздвиженской // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке. Сборник памяти М.П. Абрамовой. М.: Таус. С. 376-400.

- Веселовский Н. И., 1905. Курганы Кубанской области в период римского владычества на Северном Кавказе // Труды XII Археологического съезда в г. Харькове 1902 г. Т. 1. Харьков. С. 341-373.

- Волков И. А., 1888. Больше-Дмитриевские курганы // Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. I. Вып. III. Саратов. С. 285-293.

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1989. Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н.э. - I в. н.э.) // Археологические исследования на юге Восточной Европы. Труды Государственного исторического музея. Вып. 70. М.: ГИМ. С. 71-141.

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1994. "Золотое кладбище" Римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 с.

- Засецкая И. П., 1979. Савроматские и сарматские погребения Никольского могильника в Нижнем Поволжье // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. XX. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 87-113.

- Конь и всадник..., 2003. Конь и всадник. Взгляд сквозь века. Каталог выставки. М.: ГИМ. 64 с.

- Максимов Е. К., 1957. Сарматское погребение из кургана у с. Большая Дмитриевка Саратовской области // Советская археология. № 4. С. 157-162.

- Медведев А. П., Сафонов И. Е., 2006. Золотой Бестиарий Липецкого кургана // Liber archaeologicae: сб. ст., посвящ. 60-летию Бориса Ароновича Раева. Краснодар; Ростов н/Д: ЮНЦ РАН. С. 80-88.

- Медведев А. П., Сафонов И. Е., Матвеев Ю. П., 2008. Сарматское "княжеское" погребение у южной окраины г. Липецка // Медведев А. П. Сарматы верховьев Танаиса. М.: Таус. С. 116-125.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1899 год, 1902. СПб. 184 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1901 год, 1903. СПб. 198 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1902 год, 1904. СПб. 199 с.

- Раев Б. А., Яценко С. А., 1993. О времени первого появления аланов в юго-восточной Европе // Скифия и Боспор. Материалы конференции памяти академика М.И. Ростовцева. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. С. 111-125.

- Ростовцев М. И., 1925. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л. 620 с.

- Фирсов К. Б., 2010. Памятники скифо-сарматского времени и раннего средневековья из Прикубанья // Античное наследие Кубани. Т. III. М.: Наука. С. 328-352.

- Шилов В. П., 1973. Металлические сосуды из кургана у с. Большая Дмитриевка // Советская археология. № 4. С. 252-255.

- Щукин М. Б., 1992. Некоторые замечания к вопросу о хронологии зубовско-воздвиженской группы и проблеме ранних алан // Античная цивилизация и варварский мир: материалы 3-го археологического семинара. Ч. I. Новочеркасск. С. 103-129.

- Marиenko I. I., Limberis N. Ju., 2008. Rцmische Importe in sarmatischen und maiotischen Denkmдlern des Kubangebietes // Simonenko A. V., Marиenko I. I., Limberis N. Ju. Rцmische Importe in sarmatischen und maiotischen Grдbern. Archдologie in Eurasien. Band. 25. Mainz: Verlag Philipp von Zabern. S. 265-400.