О монголоидном компоненте в антропологическом составе носителей пазырыкской культуры

Автор: Чикишева Т.А., Поздняков Д.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Комплекс краниометрических черт монголоидной расы, обнаруженный на двух черепах носителей пазырыкской культуры, идентифицирован как палеосибирский антропологический тип. Методом антропологической реконструкции, разработанным ведущими специалистами отечественной школы, восстановлена внешность индивидов. Скульптурные портреты визуализировали и подтвердили расовую диагностику по краниометрическим данным. В статье обсуждаются правомерность применения теоретического типологического подхода к палеоантропологическим сериям небольшой численности и фрагментарной сохранности материала, его преимущества в такой ситуации перед популяционным подходом. Ареалом палеосибирского типа, судя по имеющимся на сегодняшний день антропологическим данным, относящимся к неолиту и современности, является Байкальский регион, в ландшафтных структурах которого преобладают горно-таежные и горнотундровые геосистемы. Экологические условия местности определяли образ жизни людей в небольших и относительно изолированных группах, занимавшихся охотой и рыболовством. Представители этого типа появились в антропологическом составе хунну Южного Забайкалья (Иволгинский археологический комплекс) в результате вовлечения аборигенного населения в сферу деятельности пограничного форпоста, торгового, административного, ремесленного и земледельческого центра на северной окраине Хуннской империи. Люди с чертами палеосибирского антропологического типа могли появиться на территории Горного Алтая в силу случайных событий из этнической среды племенного союза хунну на ранней стадии его формирования, синхронной финальному этапу развития пазырыкской культуры. Восточный компонент, антропологически идентифицируемый через краниологический и расовый (соматологический) тип как палеосибирский, скорее всего, не являлся системообразующим фактором в процессе пазырыкского культурогенеза.

Пазырыкская культура, горный алтай, антропологическая реконструкция, палеосибирский антропологический тип, типологический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/145146742

IDR: 145146742 | УДК: 572+902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.145-153

Текст научной статьи О монголоидном компоненте в антропологическом составе носителей пазырыкской культуры

До появления молекулярной генетики биологическая история человечества изучалась в основном с помощью традиционных для физической антропологии антропометрических, в особенности краниометрических, методов. Среди признаков, на получение которых направлены данные методы, имеются параметры анатомических структур скелета, не связанные физиологической корреляцией, но выступающие координированно в определенном географическом и этнокультурном пространстве. Такие корреляции называются историческими, а выделенные на их основе морфологические комплексы характеризуют антропологические типы – расовые, основанные на соматологических особенностях лица и головы, и краниологические, базирующиеся на размерах подлежащих элементов скелета. Кроме морфологического критерия антропологического типа, основанного на особенностях корреляции признаков в группе, специалисты опираются также на географический и исторический принципы, позволяющие учитывать ареал, время формирования и длительность его существования. Таким образом, расовые варианты рассматриваются не как статичные вневременные категории, а как эволюционирующие системы. Наличие на той или иной территории антропологического типа, резко отличающегося от присущего основной массе населения, позволяет с уверенностью говорить о миграциях на данную территорию групп людей, определить область, из которой шло переселение и установить хронологический период этого процесса.

Антропологическая типология активно разрабатывалась в 50–60-х гг. ХХ в. В конце этого периода наметилась тенденция негативного отношения к классическим антропологическим исследованиям, фактологической базой которых являются антропометрия и антропоскопическое описание ископаемых и современных представителей человечества. В значительной мере она обусловлена научными достижениями современной генетики. Результаты изучения полиморфизмов биохимических маркеров крови человека (групповых факторов, иммуноглобулинов сыворотки, ферментов эритроцитов) и локусов ДНК (аутосомной, митохондриальной, Y-хромосомной) [Lewontin, 1972; Barbujani et al., 1997; Jorde et al., 2000]* пока- зали, что их распределение вариабельно в основном на внутрипопуляционном уровне, составляя в среднем ок. 85 % общей генетической изменчивости. На межпопуляционные различия приходится 15 %, и только от 5 до 10 % соответствуют дифференциации между географическими (континентальными) группами или расами [Brown, Armelagos, 2001]. Оценки аналогичными методами изменчиво сти краниометрических признаков, проведенные рядом исследователей, согласуются с уровнями внутри- и межпопуляционной вариабельности генных систем [Relethford, 1994, 2002; Roseman, Weaver, 2004].

Основной вывод, к которому приходят генетики, интерпретируя обнаруженные закономерности изменчивости биологических характеристик человечества, заключается в том, что расовые или условные географические группировки не имеют генетического значения, т.к. схемы расовой классификации могут отражать лишь незначительную долю генетического разнообразия человека. Следует отметить, что в рядах генетиков нет абсолютного единодушия в отрицании значимости для исторических моделей миграций и смешения небольшой степени генетических различий между человеческими популяциями. Есть исследования, в которых показано, что классификация популяций с использованием частот аллелей многих локусов соответствует этнической самоидентификации индивидов [Rosenberg et al., 2002] и что ее достоверность возрастает с увеличением числа локусов, т.к. важна не только изменчивость этих локусов, но и корреляция между ними [Edwards, 2003].

Коррелированность морфологических признаков в человеческом организме (как в любом другом биологическом объекте) допускает, что признаки, дифференцирующие антропологические типы, наследуются не дискретно, а комплексом, и этот комплекс может быть встречен у отдельного индивида. Такое предположение (не доказанное, но и не опровергнутое современной генетикой) позволило польскому антропологу Я. Чекановскому в начале прошлого века сформулировать теоретическое обоснование индивидуальнотипологического понимания расы, заключающееся в том, что она представляет собой сумму индивидов (основные положения теории и полемическое изложение контраргументов см.: [Алексеев, 1961]). В палеоантропологии появились работы, в которых проводился поиск расового типа для любого ископаемого индивида методом индивидуальной типологии. Следует заметить, что и сейчас исследователи нередко используют этот метод. Когда в наши руки попадают останки одного или нескольких индивидов – представителей археологической культуры или даже историко-культурной общности, их антропологические особенности вынужденно распространяются на всех носителей данных культурных традиций.

Большую популярность начиная с 1960-х гг. получила концепция расы как системы популяций, в которой изменения антропологического состава происходят не только при внешних воздействиях (т.е. в результате миграций и связанных с ними метисаций), но и под влиянием внутренних (популяционно-генетических) процессов [Алексеев, 1974, с. 22–24]. Абсолютное большинство отечественных антропологов постулируют популяционную концепцию расы в качестве основного теоретического подхода к оценке изменчивости признаков расоводиагностического комплекса в тех или иных выборках индивидов. Типологический подход, представляющий собой в широком смысле концепцию дифференциации человечества на дискретные группы по комплексам морфологических признаков (расы, антропологические типы), поставлен в российской антропологии в оппозицию популяционному и подвергается критике. Особо остро критиковал типологический подход В.П. Алексеев в ранних работах, в период активной разработки в мировой науке о морфогенетической изменчивости у человека идей популяционизма (см., напр.: [Алексеев, 1962]). С нашей точки зрения, формируется противоречие в теоретических обоснованиях расовой политипии человечества. С одной стороны, отстаивается объективность типов [Проблема…, 2002, с. 73–75], с другой – гипертрофированное внимание привлекается к популяционному уровню изменчивости, на котором не существует расы как дискретной единицы.

Корень проблемы уходит к несовершенству расовых классификаций, которые в значительной степени произвольны, т.к. диагностические признаки группируются в исторически коррелированные комплексы только на уровне тенденций, а комплексы, в свою очередь, не охватывают всего типологического разнообразия. Но это не означает, что по характерным сочетаниям морфологических особенностей отдельный индивид не может быть отнесен к определенной единице антропологической систематики в границах той или иной классификации. В более поздних работах, подвергнув критическому анализу антропологические исследования исключительно популяционного направления, В.П. Алексеев уже не был категоричен. Он признал ограниченность последовательного популяционного подхода и допустимость разных форм типологического (в т.ч. индивидуально-типологического) при определенных задачах исследования, в частности для установления принадлежности к большим расам единичных находок [Алексеев, 1978, с. 8; 1980].

Наша статья основана на результатах типологической диагностики антропологического состава группы носителей пазырыкской культуры, о ставившей погребения на плато Укок в Горном Алтае. Независимо от базовой теоретической установки следует признать, что «срез» популяции (или локально-террито- риальной группы) «в моменте» представляет собой совокупность индивидов, каждый из которых имеет свою уникальную расо- и этногенетическую историю. Ранее краниологические серии из локальнотерриториальных погребальных комплексов Горного Алтая, в т.ч. и с Укока, были рассмотрены на широком фоне населения Евразии эпохи бронзы и раннего железа. Полученные результаты позволили сделать вывод о сложности антропологического состава па-зырыкцев на уровне трех основных таксономических единиц расовой систематики [Чикишева, 2003а, с. 115, 116; 2012, с. 169]. Основу населения составила автохтонная протоморфная антропологическая общность – южная евразийская антропологическая формация, характеризующаяся европеоидно-монголоидной фенотипической промежуточностью. Весьма ощутимо участие европеоидного компонента, оказавшегося типологически разнородным, что обусловлено расогенетическими связями населения Алтая с носителями культур бактрийско-маргианского круга как минимум со второй половины II тыс. до н.э. и контактами народов внутри скифо-сакской этнокультурной общности. У нескольких индивидов выявлена монго-лоидность, и анализ этого компонента в составе пазы-рыкской популяции (типологическая идентификация, реконструкция путей проникновения в этническую среду ранних кочевников Горного Алтая) является предметом данного исследования.

Материал и методы

По индивидуальным краниометрическим данным из нашей базы [Чикишева, 2003б] у двух индивидов в локально-территориальной группе с плато Укок (женщины из погр. 2 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 и мужчины из кург. 5 могильника Ак-Алаха-5) было обнаружено сочетание признаков, характерное для монголоидного антропологического типа. Диагностика типа по данным краниометрии подкреплена созданием скульптурных портретов этих людей методом антропологической реконструкции. Цифры, являясь «говорящим» материалом для физических антропологов, почти ничего не рассказывают специалистам других профилей о внешности индивидов. Наглядное представление о лицах дает метод антропологической реконструкции. Работа над портретами носителей па-зыркской культуры осуществлялась по методическим разработкам ведущих специалистов отечественной школы реконструкции [Герасимов, 1949, 1955; Лебединская, 1998; Балуева, Веселовская, 2004; Веселовская, 2015; Никитин, 2009].

Поскольку череп женщины деформирован в дорзальной части мозгового отдела и правой половине лицевого, частично покрыт сохранившимися мягкими тканями, прочно соединен с нижней челюстью и шейным отделом позвоночника, была напечатана его копия по 3D-модели. Корректировка деформированных участков производилась на этой копии. Поврежденный посмертно череп мужчины был склеен мастикой, а утраченные части восстановлены из пластилина. Для проведения измерений и дальнейшей работы над портретом также была создана и распечатана 3D-модель.

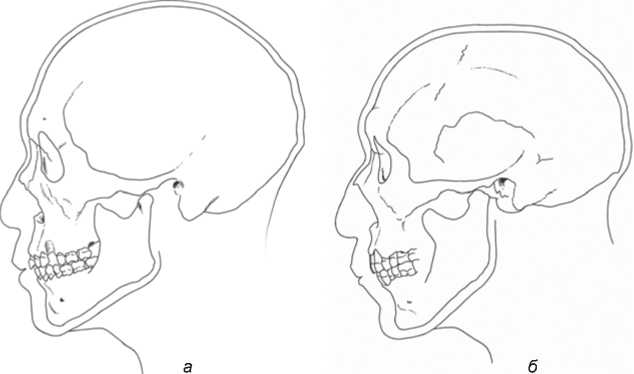

При помощи диоптрографа были сделаны обводы черепов. На их основе выполнены контурные реконструкции профилей лиц (рис. 1). Далее черепа укреплялись на цилиндрической подставке и фиксировались в позиции франкфуртской горизонтали. С учетом степени развития костного рельефа в области углов нижней челюсти, выраженности мест крепления жевательной мышцы на лобной и теменных костях, глубины височных ямок, а также формы скуловых дуг воспроизводились из пластилина жевательные мышцы (m. masseter и m. temporalis) с обеих сторон. Глазные яблоки вылепливались в соответствии с типом и размером глазниц и устанавливались с учетом степени их выступания [Никитин, 2009]. На одну половину черепа наносились пластилиновые гребни, величина которых отражает толщину мягких тканей на разных участках лицевого и мозгового отделов [Герасимов, 1949, 1955; Лебединская 1998; Балуева, Веселовская, 2004]. При воспроизведении срединного (профильного) гребня учитывались форма лобной и носовых костей, края грушевидного отверстия, верхнечелюстных костей, размеры и направление альвеолярных отростков и зубов, форма и размеры подбородочного бугра. Корректировка осуществлялась с учетом полученной ранее контурной реконструкции.

Затем сообразно форме орбиты, характеру краев валась половина носа в соответствии с формой и размером грушевидного отверстия, характера его краев, уровнем нижней носовой раковины, формой и направлением носовых костей и предносовой ости. С учетом размеров и направления альвеолярных отростков и зубов, размеров и формы зубной дуги, а также характера прикуса формировалась половина губ. Далее реконструировалась половина подбородка сообразно форме и размерам подбородочного бугра. Ушные раковины выполнялись с учетом формы ветви нижней челюсти и сосцевидного отростка, а также его величины.

При воспроизведении второй половины лица учитывалась асимметрия черепов. При этом производило сь сопоставление моделируемых деталей левой половины с восстановленными деталями правой. Шея моделировалась в соответствии с положением кивательных мышц. На следующем этапе портреты корректировали с учетом возрастных изменений и информации о возможных заболеваниях и травмах. Скульптурная реконструкция облика мужчины из погр. 5 могильника Ак-Алаха-5 дополнена шубой – основным видом мужской плечевой одежды пазырык-цев [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 51].

Результаты и обсуждение

Женщина 28–30 лет из погр. 2 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3. Мумифицированное тело, обнаруженное в неразрушенном и «замерзшем» захоронении [По-лосьмак, 2001, с. 67–86], стало объектом многочисленных мультидисциплинарных исследований. Были предприняты также попытки воссоздания внешности этой женщины методом антропологической рекон- глазницы и расположению реперных точек углов глаз моделировались веки. На следующем этапе вылепли-

струкции, не вошедшие, правда, в научные статьи. Один из первых ее скульптурных портретов, выпол-

Рис. 1. Контурные реконструкции профилей лиц женщины из погр. 2 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3 ( а ) и мужчины из кург. 5 могильника Ак-Алаха-5 ( б ).

ненный Т.С. Балуевой, экспонировался в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, и его фотографии попали в СМИ, сформировав в основном представление об облике носителей пазырыкской культуры. Опубликованный анализ краниометрических параметров [Чикишева, 2000, 2003б, с. 221–224] не вполне соответствовал реконструированному изображению соматологиче-ского комплекса черт.

Причина искажений черт на портрете, на наш взгляд, крылась в посмертных повреждениях черепа. Мягкие ткани с левой стороны

покрывали верхнюю поверхность скулового отростка височной кости,

латеральную поверхность лобного отростка скуловой кости и половину ее передней поверхности; с правой – участок теменной кости, всю скуловую и половину верхней челюсти. Шейные позвонки сохранили прочную связь с основанием черепа. Давлением замерзшей воды деформирована задняя часть мозговой коробки, подвергавшаяся также манипуляциям, связанным с технологией бальзамирования. В нижней половине чешуи затылочной кости проделано трепанационное отверстие (40 × 50 мм) с неровными краями, через которое внутренняя полость черепа набивалась наполнителями, использовавшимися пазы-рыкцами при бальзамировании. От отверстия расходится сеть трещин. Эти факторы обусловили боковую сдавленность затылочного отдела и основания черепа. Незначительно деформирована правая теменная кость. Через всю ее поверхность от уровня бугра вниз идет трещина, заходящая на чешую затылочной кости до трепанационного отверстия. Участок теменной кости латеральнее нее немного вдавлен внутрь черепа. Правая половина лицевого отдела, сохраняя соединение с мозговой капсулой посредством оставшихся мягких тканей, сместилась вправо и внутрь от своего естественного анатомического положения. Возможность устранения указанных деформаций появилась с развитием технологий копирования компьютерных 3D-изображений объектов.

Череп крупный, с плавными контурами свода без резкого выступания основных бугров, умеренно развитым рельефом, большими продольным и высотным диаметрами, мезокранный по поперечно-продольному указателю. Затылочный отрезок сагиттальной дуги свода укорочен, затылок выступает незначительно. Лобная кость наклонная, слабовыпуклая, с невыраженными буграми, широкая, плоская в поперечном сечении. Ее скуловые отростки достаточно массивные и рельефные. Рельеф надглазничной области, хотя и не выходит за рамки вариаций в женских группах, характерен для массивных форм. Сосцевидные отростки длинные, надсосцевидный рельеф развит средне. Наружные слуховые отверстия небольшие. Можно предполагать, что уши были некрупными и неоттопыренными.

При визуальной оценке черепа преобладает лицевой отдел, имеющий эллипсоидную форму, очень высокий, широкий на верхнем и скуловом уровнях, но заметно сужающийся к зигомаксиллярному уровню. Сочетание углов горизонтальной профилировки гетеропрозопное – платиопное и клиногнатное. Клыковая ямка углублена средне. Вертикальный профиль лица ортогнатный по общему углу, с выступающей альвеолярной частью. Скуловые кости гладкие, без выраженного рельефа. Носовой отросток лобной кости невысокий, широкий, трапециевидной формы. Носолобный угол выражен слабо.

Орбиты вертикальные, широкие, низкие, замкнутые, округлой формы (форма орбит по М.М. Герасимову [1949, с. 39]). Нижний край глазницы притупленный, верхний приостренный, нависающий на латеральном участке. Глазничные бугорки выражены слабо. Лобные отростки верхнечелюстных костей расположены фронтально. Морфологические особенности орбит позволяют реконструировать косовнутреннее направление линии глазной щели, неглубоко расположенное в орбите глазное яблоко средних размеров, а также наличие эпикантуса [Никитин, 2009; Веселовская, 2015].

Носовые кости длинные, широкие, имеют резкое сужение к корню. Спинка носа волнистая. Угол выступания носовых костей малый. Грушевидное отверстие очень высокое и широкое, с притупленным нижним краем и очень слабо развитой (балл 1) передненосовой остью. Такое сочетание анатомических структур предполагает небольшое выступание носа над общим профилем лица, очень низкое переносье, чуть приподнятое основание [Герасимов, 1949, с. 25–31; Лебединская, 1998, с. 99–100; Никитин, 2009; Веселовская, 2015].

Альвеолярный отдел верхней челюсти высокий, средней ширины, со сглаженным рельефом. Поскольку стертость коронок зубов достигает почти половины их высоты, судить о различии в размерах центральных и боковых резцов не представляется возможным. Линия смыкания зубного ряда ровная, прикус псалидонт-ный. Отсутствие заметных альвеолярных возвышений центральных резцов свидетельствует о слабомодели-рованном фильтруме. Нижняя челюсть очень крупная, с высокой и слабонаклонной ветвью, но небольшой угловой шириной и умеренно выраженным рельефом жевательной бугристо сти. Подбородочный выступ не слишком выдается вперед, что определяет небольшой скошенный округлый подбородок. Совокупность этих характеристик позволяет реконструировать рот средней ширины, прохейлию обеих губ, имеющих слегка припухшую средневысокую окрашенную часть [Герасимов, 1949, с. 31–38]. Дополнительным фактором, который усиливает ощущение выступания губ, является вестибулярное положение латеральных резцов на верхней челюсти, что, по нашему мнению, обусловлено чрезмерными «тянущими» нагрузками, связанными с какой-то хозяйственной деятельностью. Этим же, вероятно, можно объяснить и сильную изношенность верхних резцов, не соответствующую биологическому возрасту женщины и характеру стертости жевательных зубов.

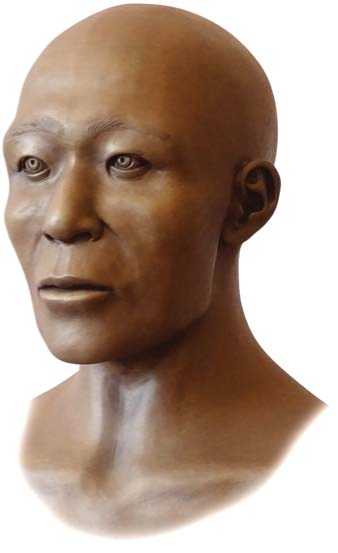

Сочетание краниологических и соматологических особенностей женщины, воссозданных на скульптурном портрете (рис. 2), указывает на ее принадлежность к монголоидной расе. Об этом свидетельствует очень крупное, уплощенное на верхнем уровне лицо

Рис. 2. Реконструкция лица по черепу женщины из погр. 2 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3.

со слабо выступающим носом, удлиненная форма головы с наклонным, слабовыпуклым лбом, наличие эпикантуса.

Мужчина 45–50 лет из кург. 5 могильника Ак-Алаха-5 . На правой половине черепа посмертно повреждены кости мозгового и лицевого отделов и нижние края носовых косточек. Разрушения в лицевом отделе существенно ограничили диагностический комплекс, исключив из него признаки горизонтальной профилировки. Краниометрические данные индивида опубликованы [Чикишева, 2003б, с. 216–220].

Череп крупный, умеренно массивный, долихо-кранный по указателю, с очень низким сводом. Наименьшим компонентом сагиттальной дуги свода является затылочный, наибольшим лобный. При визуальной оценке преобладает лицевой отдел. Лобная кость средней ширины, наклонная, средневыпуклая, со сглаженными лобными буграми и средневыражен-ным рельефом надглазничной области. Степень развития надпереносья 3 балла. Линия темени плавная. Рельеф по ходу сагиттального шва выражен слабо. Теменные бугры не выступают, а равномерная выпуклость боковых стенок теменных костей придает черепу сводчатую форму. Места прикрепления жевательных мышц имеют слабовыраженный рельеф. Лицевой отдел пентагональной формы, очень высокий и широкий на всех уровнях, с умеренной уплощен-ностью горизонтальных сечений и слабоуглубленной клыковой ямкой. Общий вертикальный профиль лица ортогнатный, с выступающим альвеолярным отделом (альвеолярный прогнатизм). Скуловые кости с рельефной поверхностью. Носовой отросток лобной кости средней высоты, широкий, подпрямоугольный. Носолобный угол выражен слабо. Скуловые отростки лобной кости массивные и рельефные. Сосцевидные отростки небольшие, но с хорошо выраженным рельефом. Наружные слуховые отверстия большие. Надсосцевидный рельеф выражен резко. Можно предположить, что у индивида были достаточно крупные и оттопыренные в верхней части уши.

Орбиты большой ширины и высоты, открытые, округлой формы, края глазниц притупленные. Округлый верхний край позволяет говорить о выраженности складки верхнего века на всем ее протяжении с нависанием в латеральном отделе. На основании морфологических особенностей орбит можно реконструировать косовнутреннее положение глазной щели, отсутствие эпикантуса, крупное и несколько выступающее глазное яблоко [Никитин, 2009; Веселовская, 2015].

Носовые кости длинные, широкие, имеют заметное сужение к корню. Спинка носа изогнутая. Угол выступания носовых ко стей малый. Грушевидное отверстие средней ширины, со слабовыраженными предносовыми ямками и незначительно выступающей (балл 1) передненосовой остью. По этим признакам может быть реконструирован профиль мягкого носа [Герасимов, 1949, с. 25–31; Лебединская, 1998 с. 99– 100; Никитин, 2009; Веселовская, 2015] – среднеширокий в крыльях, выпуклый, слабо выступающий, с низким переносьем и близким к горизонтальному положению основанием.

Альвеолярный отдел верхней челюсти средней высоты и ширины с хорошо выраженным рельефом. Стертость коронок зубов достигает почти половины их высоты, и судить о различии в размерах центральных и боковых резцов не представляется возможным. Линия смыкания зубного ряда ровная, прикус пса-лидонтный. Альвеолярные возвышения центральных резцов довольно крупные, что свидетельствует о хорошо выраженном фильтруме. Совокупность отмеченных особенностей позволяет реконструировать среднеширокий рот с небольшой прохейлией губ и слегка припухшей невысокой окрашенной частью [Герасимов, 1949, с. 31–38]. Нижняя челюсть широкая на уровне углов, с очень низкой и наклонной ветвью. Рельеф в углах челюсти и по нижнему краю тела выражен достаточно отчетливо. Подбородочный выступ умеренно выдается вперед, что определяет небольшой округлый подбородок.

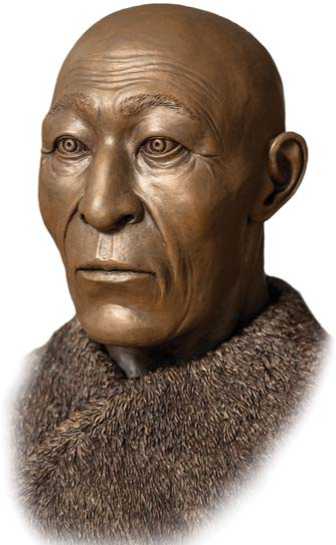

Итак, на скульптурном портрете (рис. 3) воссоздано лицо представителя монголоидной расы, что очевидно даже при отсутствии эпикантуса. Оно крупное, с широкими скулами, умеренно уплощенное. Обращает на себя внимание нос, который при малом угле выступания костной основы над линией вертикального профиля лица хорошо моделирован над его горизонтальным профилем. Невысокий наклонный лоб со сглаженными буграми и среднеразвитым рельефом надглазничного отдела также является характерной физиономической чертой. Портрет мужчины дополняет выраженная долихоцефалия.

Комплексы краниометрических и соматологиче-ских черт, проявившихся на реконструкциях голов женщины и мужчины, позволяют идентифицировать этих индивидов как представителей палеосибирского антропологического типа монголоидной расы. К его специфической комбинации черт относятся крупная долихокранная мозговая коробка, наклонный («убегающий») лоб, большие диаметры лица, его уплощен-ность, не достигающая той крайней степени, которая наблюдается у современных монголоидов байкальского и центральноазиатского типов, умеренно ослабленная моделировка носа.

Палеосибирский антропологический тип был выделен Г.Ф. Дебецем на краниологических материалах из Северного Прибайкалья, датированных неолитическим временем [1948, с. 59]. Исследователь рассматривал его как «древнюю форму, не обнаруживаемую в современном населении» [Дебец, 1951, с. 95]. Более того, он пришел к выводу, что «по отношению ко всем современным монголоидным типам населения Сибири… палеосибирский тип неолитического населения занимает примерно такое же положение, как кроманьонский или протоевропейский тип по отношению к современным типам европеоидной расы» [Там же]. Так впервые в отечественной антропологии был поставлен вопрос о незавершенности в эпоху неолита морфологической дифференциации человечества на консолидированные комплексы основных рас – монголоидной и европеоидной. В настоящий период развития науки благодаря многократному увеличению палеоантропологических коллекций становится все более очевидно, что на территории Северной Евразии в эпоху неолита существовали и другие неконсолидированные в контексте расовой типологии современного населения морфологические комплексы, для которых также прослеживается преемственность во времени в череде археологических культур.

Палеосибирский антропологический тип доминировал в эпоху неолита на территории Прибайкалья. Затем он появился в гунно-сарматскую эпоху у хунну, оставивших погребения в Южном и Восточном Забайкалье и Монголии [Дебец, 1948, с. 59; Гохман, 1960; Мамонова, 1974; Тумэн, 1985]. Палеосибирский антропологический тип был обнаружен также у тунгусов Северного Прибайкалья (в родах, имевших кочевья в бассейне Верхней Ангары), обследованных Я.Я. Рогинским и М.Г. Левиным в 1927 г. [Рогинский, 1934]. Три немногочисленных на тот момент

Рис. 3. Реконструкция лица по черепу мужчины из кург. 5 могильника Ак-Алаха-5.

рода охотников и оленеводов, вероятно, были одними из последних представителей палеосибирского антропологического типа.

По мнению Н.Н. Мамоновой, работавшей с краниологической серией из могильников Суджинский и Черемуховая Падь, в антропологическом составе племенного союза хунну присутствовал монголоидный компонент палеосибирского типа, генетически связанный с неолитическим населением Прибайкалья [1974]. Эти памятники входят в Иволгинский археологический комплекс, ядром которого является городище II в. до н.э. – I в. н.э. – пограничный форпост, торговый, административный, ремесленный и земледельческий центр на северной окраине Хуннской империи [Давыдова, 1985, с. 83–88]. Такой факт дает основание предполагать, что люди с чертами палеосибирского антропологического типа могли появиться на территории Горного Алтая из этнической среды племенного союза хунну на ранней стадии его формирования, синхронной финальному этапу развития пазырыкской культуры. Поскольку морфологические комплексы обследованных немногочисленных черепов Н.Н. Мамонова отнесла к палеосибирскому типу, она предположила, что основой в антропологическом составе хунну был именно этот тип [1974]. И.И. Гох-ман, исследовавший также очень небольшую краниологическую серию из погребений на Иволгинском городище, пришел к заключению, что аборигенный монголоидный компонент в ней представлен байкаль- ским типом [Гохман, 1960], характерным для носителей культуры плиточных могил. Расовые компоненты монголоидного и европеоидного типа диагностируются на многочисленных краниологических материалах из Монголии [Тумэн, 1985]. Это свидетельствует об уникальной сложности антропологического состава населения хуннуского объединения.

Не считая возможным касаться вскользь сложного вопроса о формировании этноса хунну, отметим все же, что люди палеосибирского типа вряд ли составляли его демографическое ядро или входили в элитарную страту кочевников. Ареал этой расы, судя по имеющимся на сегодняшний день антропологическим данным, относящимся к неолиту и современности, располагался в Байкальском регионе, в ландшафтных структурах которого преобладают горно-таежные и горно-тундровые геосистемы [Раковская, Давыдова, 2001, с. 258]. Экологические условия местности определяли образ жизни в регионе: в неолите люди жили сравнительно изолированными маленькими группами, основными видами деятельно сти были охота и рыболовство [Окладников, 1970]; в начале ХХ в. тунгусское население разделялось по родовому принципу, занималось охотой (в т.ч. на байкальскую нерпу), рыболовством и оленеводством [Рогинский, 1934]. Вполне очевидно, что аборигены Прибайкалья на протяжении нескольких тысяч лет* сохраняли основу уклада жизни. В конце I тыс. до н.э. в ходе исторических событий какие-то их группы были вовлечены в сферу влияния государства хунну.

Причины появления в составе пазырыкского населения на территории Горного Алтая людей с чертами палеосибирской расы не только в статусе рядовых членов, но и в качестве элиты (женщина из «замерзшего» погр. 2 кург. 1 могильника Ак-Алаха-3) могут быть самыми различными. Но скорее всего, эти люди обладали способностями и знаниями, которые имеют особую ценность в коллективах. Антропологическое и генетическое разнообразие носителей традиций па-зырыкской культуры свидетельствует о том, что именно готовность к их восприятию давала возможность мигрантам становиться полноправными членами па-зырыкского общества.

Заключение

Прежде всего отметим, что предметным полем дискуссии между последовательными сторонниками популя- ционного и типологического подходов к единицам антропологической классификации являются принципы, которые работают на теоретической модели из изолированной группы популяций, имеющих общее происхождение. В реальной жизни такая модель, если и возможна, будет исключением. Миграционные импульсы, инициируемые ходом исторических событий, факторы реструктуризации популяций природного и социального характера, да и просто случайные события, меняющие судьбы отдельных людей, отражаются на антропологическом составе сообществ. Поэтому внимательное отношение к характеру индивидуальной изменчивости расодифференцирующих комплексов в палеоантропологических сериях должно остаться непреложным правилом их анализа и интерпретации его результатов. Особое значение в этом контексте приобретает метод антропологической реконструкции, позволяющий получить наглядное представление о внешности человека. Его применение в сочетании с археологическими материалами, сведениями из письменных источников, когда таковые имеются, сюжетами мифологии, результатами палеопатологического исследования дает возможность создать портреты людей конкретной эпохи в локальных условиях их существования, в некотором смысле оживить теоретические реконструкции этногенетических процессов.

Дифференцирование краниологического материала на антропологические типы позволило прийти к пониманию того, что пазырыкская культура сформировалась в горных долинах Алтая не только в ходе эволюции местного субстрата, но и в результате влияния цивилизаций Ирана и Средней Азии через появившихся здесь носителей новых традиций. Роль восточного компонента, антропологически идентифицируемого через краниологический и расовый (сома-тологический) тип как палеосибирский, скорее всего, не была системообразующим фактором в процессе пазырыкского культурогенеза.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы О монголоидном компоненте в антропологическом составе носителей пазырыкской культуры

- Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Антропологический сборник. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – Вып. 3. – С. 107–206. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 71).

- Алексеев В.П. О некоторых положениях теории расового анализа // Вопр. антропологии. – 1962. – Вып. 9. – С. 43–59.

- Алексеев В.П. География человеческих рас. – М.: Мысль, 1974. – 352 с.

- Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас: Палеолит. – М.: Наука, 1978. – 285 с.

- Алексеев В.П. Проблема расы в современной антропологии // Современные проблемы и новые методы в антропологии. – Л.: Наука, 1980. – С. 3–25.

- Балуева Т.С., Веселовская Е.В. Новые разработки в области восстановления внешнего облика человека по краниологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 1. – С. 143–150.

- Веселовская Е.В. Краниофациальные пропорции в антропологической реконструкции // ЭО. – 2015. – № 2. – С. 83–98.

- Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. – М.: Сов. наука, 1949. – 190 с.

- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек). – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 586 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 28).

- Горюнова О.И., Новиков А.Г. Радиоуглеродное датирование керамических комплексов с поселений эпохи неолита побережья Байкала // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер.: История. – 2018. – № 5. – С. 98–107.

- Гохман И.И. Антропологическая характеристика черепов из Иволгинского городища // Труды Бурятского комплексного научно-исследовательского института СО РАН. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1960. – С. 166–173.

- Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1985. – 111 с.

- Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 392 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 4).

- Дебец Г.Ф. Антропологические исследования в Камчатской области. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – 264 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 17).

- Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу (методическое руководство). – М.: Старый сад, 1998. – 124 с.

- Мамонова Н.Н. К антропологии гуннов Забайкалья // Расогенетические процессы в этнической истории. – М.: Наука, 1974. – С. 201–228.

- Никитин С.А. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля: в 4 т. – М.: Гос. ист.-культ. музей-заповедник «Московский Кремль», 2009. – Т. 1: История усыпальницы и методика исследования захоронений. – С. 137–167.

- Окладников А.П. Неолит Сибири и Дальнего Востока // Каменный век на территории СССР. – М.: Наука, 1970. – С. 172–193.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 334 с.

- Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.). – Новосибирск: Инфолио, 2005. – 232 с.

- Проблема расы в российской физической антропологии. – М.: ИЭА РАН, 2002. – 96 с.

- Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: учебник для студентов вузов: в 2 ч. – М.: Владос, 2001. – Ч. 2. – 304 с.

- Рогинский Я.Я. Материалы по антропологии тунгусов Северного Прибайкалья // Антропол. ж. – 1934. – № 3. – С. 105–126.

- Тумэн Д. Антропологическая характеристика хунну Монголии // Древние культуры Монголии. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 87–96.

- Чикишева Т.А. Антропологическая характеристика мумий // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – С. 189–199.

- Чикишева Т.А. Население Горного Алтая в эпоху раннего железа по данным антропологии // Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003а. – С. 63–120.

- Чикишева Т.А. Индивидуальные данные измерения черепов ранних кочевников Горного Алтая // Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003б. – С. 182–231.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Barbujani G., Magagni A., Minch E., Cavalli-Sforza L.L. An apportionment of human DNA diversity // PNAS. – 1997. – Vol. 94. – P. 4516–4519.

- Brown R.A., Armelagos G.J. Apportionment of racial diversity: a review // Evol. Anthropol. – 2001. – Vol. 10. – P. 34–40.

- Edwards A.W.F. Human genetic diversity: Lewontin’s fallacy // BioEssays. – 2003. – Vol. 25. – P. 798–801.

- Jorde L.B., Watkins W.S., Bamshad M.J., Dixon M.E., Ricker C.E., Seielstad M.T., Batzer M.A. The distribution of human genetic diversity: a comparison of mitochondrial, autosomal, and Y-chromosome data // Am. J. Hum. Genet. – 2000. – Vol. 66, iss. 3. – P. 979–988.

- Lewontin R.C. The apportionment of human diversity // Evol. Biol. – 1972. – Vol. 6. – P. 381–398.

- Relethford J.H. Craniometric variation among modern human populations. // Am. J. Phys. Anthropol. – 1994. – Vol. 95. – P. 53–62.

- Relethford J.H. Apportionment of global human genetic diversity based on craniometrics and skin color // Am. J. Phys. Anthropol. – 2002. – Vol. 118. – P. 393–398.

- Roseman C.C., Weaver T.D. Multivariate apportionment of global human craniometric diversity // Am. J. Phys. Anthropol. – 2004. – Vol. 125. – P. 257–263.

- Rosenberg N.A., Pritchard J.K., Weber J.L., Cann H.M., Kidd K.K., Zhivotovsky L.A., Feldman M.W. Genetic structure of human populations // Science. – 2002. – Vol. 298. – P. 2381–2385.