О направлениях активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве региона

Автор: Анищенко Алеся Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Актуальные проблемы развития АПК

Статья в выпуске: 2 (88), 2017 года.

Бесплатный доступ

В современных экономических и политических условиях хозяйствования интенсификация производства молока, повышение его эффективности - важнейшие задачи, от решения которых зависит удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах питания собственного производства. Особое значение для интенсификации молочного скотоводства, его экономического роста в целом имеет развитие системы освоения достижений науки и техники. Это вызывает необходимость изучения протекающих в подотрасли инновационных процессов и разработки направлений их активизации. Проведенные на материалах Вологодской области исследования позволили выявить, что, несмотря на существующие в молочном скотоводстве проблемы, в последнее время несколько активизировались инновационные процессы, которые привели к росту продуктивности коров и валового объема производства молока, повышению доли племенного скота в общем поголовье КРС и др. Отмечено, что достигнутые успехи обусловлены системной и целенаправленной государственной поддержкой подотрасли (предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отправленного на собственную переработку молока, на прирост поголовья коров, на возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами, на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования и др.), а также качественной племенной работой, оптимальными и соответствующими биологическим требованиям условиями содержания и кормления животных, внедрением в производство инновационных систем. Обоснована группировка составляющих инновационного процесса, включающая инвестиционное, селекционно-генетическое, технологическое, организационно-экономическое и социальное направления с их характеристиками. Анализ показал, что указанные группы активизации инновационных процессов находятся во взаимной связи, синергетический эффект которой проявляется на уровне использования генетического потенциала,роста эффективности подотрасли. Определено, что одной из наиболее перспективных структур в решении задач по активизации инновационных процессов следует считать формирование научно-производственных молочных кластеров с использованием механизма государственно-частного партнерства. Модель такого кластера разработана на материалах Вологодской области. Для обоснования наиболее эффективного распределения вложения финансовых средств использован многокритериальный ранжированный подход с применением метода анализа иерархий Т.Л. Саати.

Молочное скотоводство, современные условия хозяйствования, инновационные процессы, управление, интенсификация, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147111452

IDR: 147111452 | УДК: 338.43(470.12)

Текст научной статьи О направлениях активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве региона

В современных экономических и политических условиях хозяйствования интенсификация производства молока, повышение его эффективности - важнейшие задачи, от решения которых зависит удовлетворение потребностей населения в молоке и молочных продуктах питания собственного производства. Особое значение для интенсификации молочного скотоводства, его экономического роста в целом имеет развитие системы освоения достижений науки и техники. Это вызывает необходимость изучения протекающих в подотрасли инновационных процессов и разработки направлений их активизации. Проведенные на материалах Вологодской области исследования позволили выявить, что, несмотря на существующие в молочном скотоводстве проблемы, в последнее время несколько активизировались инновационные процессы, которые привели к росту продуктивности коров и валового объема производства молока, повышению доли племенного скота в общем поголовье КРС и др. Отмечено, что достигнутые успехи обусловлены системной и целенаправленной государственной поддержкой подотрасли (предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отправленного на собственную переработку молока, на прирост поголовья коров, на возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами, на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования и др.), а также качественной племенной работой, оптимальными и соответствующими биологическим требованиям условиями содержания и кормления животных, внедрением в производство инновационных систем. Обоснована группировка составляющих инновационного процесса, включающая инвестиционное, селекционно-генетическое, технологическое, организационно-экономическое и социальное направления с их характеристиками. Анализ показал, что указанные группы активизации инновационных процессов находятся во взаимной связи, синергетический эффект которой проявляется на уровне использования генетического потенциала, роста эффективности подотрасли. Определено, что одной из наиболее перспективных структур в решении задач по активизации инновационных процессов следует считать формирование научно-производственных молочных кластеров с использованием механизма государственно-частного партнерства. Модель такого кластера разработана на материалах Вологодской области. Для обоснования наиболее эффективного распределения вложения финансовых средств использован многокритериальный ранжированный подход с применением метода анализа иерархий ТЛ. Саати.

Молочное скотоводство, современные условия хозяйствования, инновационные процессы, управление, интенсификация, Вологодская область.

Обеспечение населения страны молоком и молочной продукцией в достаточном количестве и по доступным ценам с учетом обострившихся проблем экономики в решающей степени зависит от повышения эффективности молочного скотоводства, его конкурентоспособности, организации ведения подотрасли на основе модернизации производства и активизации инновационных процессов.

Исследования, проведенные ранее автором на основе официальных статистических данных, монографических обследований хозяйств, результатов анкетных опросов и др., показали, что к одним из характерных особенностей молочного скотоводства России в настоящее время относятся несовершенство механизма экономических отношений и низкий уровень организации кооперационных, интеграционных процессов [2; 23]. Этим объясняется спад поголовья скота, снижение объемов производства, высокий уровень импорта молока и молочной продукции. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, за 1990–2015 годы поголовье коров сократилось более чем в 2,5 раза, производство молока – в 1,8 раза при росте импорта молока и молочной продукции – в 4,6 раза [11].

Заметим, что реализуемые в настоящее время Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020

годы (далее – Государственная программа) и другие правовые документы не в полной мере способствуют развитию молочного скотоводства и обеспечению населения молоком и молочной продукцией. Так, например, в Государственной программе предусмотрено довести уровень производства молока до 37 млн тонн, что составит 64,5% к уровню 1990 года [5].

В связи с этим высокая социальноэкономическая значимость молочного скотоводства в рамках обеспечения продовольственной безопасности, условия ВТО, продовольственное эмбарго, важность решения вопроса импортозамеще-ния, приближение достижений науки и практики к достижению стратегических приоритетов устойчивого развития подотрасли в соответствии с требованиями повышения эффективности использования научно-инновационного потенциала, создания условий для повышения уровня восприимчивости производства к нововведениям обусловливают актуальность темы исследования.

Целью данной статьи является определение и научное обоснование отдельных направлений активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве региона.

В Вологодской области продукция отрасли животноводства, а особенно молочного скотоводства, исторически и территориально имеет конкурентные преимущества в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Это природно-кли- матические условия (наличие достаточного количества сельскохозяйственных угодий, редкое разнотравье), географическое положение (близость к рынкам сбыта и г. Москва, г. Санкт-Петербург), сформировавшийся имидж области как производящей высококачественные натуральные молочные продукты. Кроме того, регион располагает необходимыми материальными и трудовыми ресурсами; значительными площадями сельскохозяйственных угодий, достаточными для обеспечения отрасли кормами; поголовьем крупного рогатого скота, представленным адаптированными породами молочного направления продуктивности; наличием современных животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота. Ввиду этого молочное скотоводство в регионе является приоритетной подотраслью.

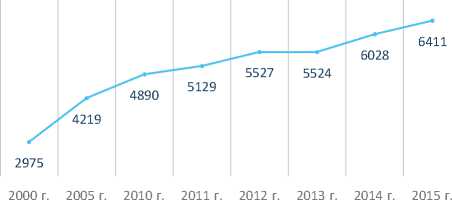

Несмотря на сложившиеся макроэкономические условия хозяйствования, в последние годы в молочном скотоводстве Вологодской области несколько активизировались инновационные процессы, которые привели к росту продуктивности коров и валового объема производства мо-лока1, повышению доли племенного скота в общем поголовье КРС и др. [1; 18; 23]. Так, в 2014 году в среднем по всем сельхо-зорганизациям региона впервые в истории от одной коровы было получено более 6000 кг молока, а в 2015 году уже – 6411 кг (рис. 1). По предварительной оценке, в текущем году планируется достичь 6630 кг. За последние 15 лет значение данного показателя увеличилось в 2,2 раза.

По продуктивности дойного стада в 2015 году регион занимал шестое (в 2014 году – девятое) место в России и четвертое место по СЗФО (Ленинградская область – 8024 кг, Республика Карелия – 6922 кг и Калининградская область – 6837 кг). По про-

Рис. 1. Продуктивность коров в Вологодской области, кг молока на одну корову в год, хозяйства всех категорий

Источник: официальные статистические данные сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fedstat.ru изводству молока сельхозорганизациями области на душу населения находился на первом месте среди субъектов СЗФО и на четвертом месте по России2.

По проведенной комплексной оценке животных в 2015 году отмечено увеличение доли коров с надоем более 7000 кг молока, их удельный вес в общем поголовье коров составляет 33,2% (в 2014 году – 30,2%), в племенных хозяйствах – 47,4% (годом ранее – 42%). Доля коров с надоем свыше 8000 кг молока также увеличилась и составила 16,8% в общем поголовье коров, в племенных хозяйствах – 24,5%3. Наибольшая продуктивность коров в 2015 году была отмечена в хозяйствах Вологодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского и Устюженского районов. Так, например, в СХПК «Присухонское» надой молока на одну корову составил 10156 кг, в СПК ПКЗ «Вологодский» – 9003 кг, более 8500 кг – в ПЗ колхоз «Аврора» и ООО «Покровское».

Достигнутые в молочном скотоводстве успехи обусловлены системной и целенаправленной государственной поддержкой подотрасли (предоставление субсидий на 1 кг реализованного и (или) отправленного на собственную переработку молока, на прирост поголовья коров, на возмещение части затрат на приобретение коров личными подсобными хозяйствами, на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования и др.); а также качественной племенной работой; оптимальными и соответствующими биологическим требованиям условиями содержания и кормления животных; внедрением в производство инновационных систем.

Вместе с тем, результаты проведенных в ИСЭРТ РАН анкетных опросов руководителей хозяйств [1] позволяют в целом говорить о достаточно низком уровне использования достижений науки и практики в подотрасли региона.

Если обратиться к теории [3; 4; 6; 12], то инновационный процесс в молочном скотоводстве мы рассматриваем как систему, представляющую собой разработку и реализацию научно-технических достижений, направленных на модернизацию подотрасли в целях получения максимально возможного эффекта. Основные этапы активизации инновационных процессов представлены на рисунке 2.

Наиболее важные направления научного обеспечения, способствующие активизации инновационных процессов, раскрыты в Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Концепция). К ним отнесены «изучение фундаментальных основ генетической детерминации хозяйственно полезных признаков животных; усовершенствование системы крупномасштабной селекции; разработка системы использования уникальных генетических ресурсов животных; разработка новых эффективных технологий и систем сохранения генетических ресурсов; создание трансгенных животных на основе современных методов биотехнологий и нанотехнологий; разработка новых более эффективных систем кормления; оптимизация структуры животноводства в соответствии с природно-климатическим потенциалом» [10]. Вместе с тем, по нашему мнению, в Концепции следовало бы шире рассматривать проблемы инноваций с позиций системного подхода. Так, для проведения более углубленных исследований и внедрения научных разработок в подотрасли молочного скотоводства целесообразно выделить следующие группы направлений: инвестиционное, селекционно-генетическое, технологическое, организационно-экономическое и социальное (табл. 1).

Как показал проведенный нами анализ, указанные направления активизации инновационных процессов находятся во взаимной связи, синергетический эффект которой проявляется на уровне использования генетического потенциала, роста эффективности подотрасли.

ЦЕЛЬ – повышение эффективности использования научно-производственного потенциала .________________________________________________________________________________________

Исследовательская работа (выведение новых пород и линий, совершенствование технологий и др.)

,____________________________________________J ____________________________________________,

Производственная проверка в опытно-производственных хозяйствах, сельскохозяйственных организациях

,____________________________________________к____________________________________________,

Освоение результатов исследований и разработок на практике

Рис. 2. Этапы активации инновационных процессов в молочном скотоводстве Источник: составлено автором.

Таблица 1. Группировка направлений активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве

|

Направление |

Характеристика |

|

Инвестиционное |

Формирование научно-производственной базы, обновление основных фондов, модернизация производственных процессов, создание механизированных и автоматизированных линий |

|

Селекционногенетическое |

Селекционная работа, использование генетических ресурсов, улучшение пород посредством межпородного скрещивания |

|

Технологическое |

Совершенствование организации содержания животных в пастбищный и стойловый период, кормление, оптимизация структуры стада, ветеринарное обеспечение |

|

Организационноэкономическое |

Организация производства и управления, экономическая поддержка, внутрипроизводственное разделение труда, кооперация и интеграция, мотивация, хозяйственный расчет |

|

Социальное |

Создание необходимых условий труда работников, формирование социальной инфраструктуры |

|

Источник: разработано автором. |

|

В основе активизации инновационных процессов по рассматриваемым направлениям находится наука, которая представляет собой сферу по получению знаний для развития производительных сил и производственных отношений. Основными задачами сельскохозяйственной науки в молочном скотоводстве в современных условиях хозяйствования являются открытие новых знаний в области организации производства и труда, формирование более эффективных технологий посредством:

-

- совершенствования имеющихся и выведения новых высокопродуктивных пород, типов и линий животных;

-

- организации кормовой базы и рационального кормления;

-

- создания высокопроизводительных новых машин и оборудования, способствующих механизации и автоматизации производственных процессов;

-

- развития кооперации и интеграции, направленных на повышение конкурентоспособности производства.

По нашему мнению, для практики из указанных направлений особое значение имеет решение задачи повышения уровня использования генетического потенциала скота, его продуктивности. Вместе с тем в процессе создания высокопродуктивного стада необходимо и породное разнообразие4.

В своих исследованиях Е.Г. Лысенко5 указывает на то, что «Научные разработки ученых Академии в области животноводства служат основой для эффективного развития молочного животноводства. В различных регионах страны создан племенной скот молочного направления с продуктивностью от 8000 до 10000 кг молока за лактацию, адаптированный к местным природно-климатическим условиям, способам содержания и кормления».

Следует отметить, что при решении задач повышения продуктивности коров важным является учет не только генетического, но и реального потенциала, особенностей содержания и кормления скота. Ввиду этого основными показателями оценки использования генетического потенциала считаем надой на одну корову, жирность молока, расход кормов на единицу продукции и выход телят на 100 голов.

Монографическое обследование сель-скохозорганизаций Вологодской области, позволило нам провести расчеты, которые показали, что за 2010–2013 годы уровень

Таблица 2. Уровень использования генетического потенциала коров в сельскохозяйственных организациях Вологодской области, 2010–2013 гг.

Отметим, что решение комплекса задач, направленных на интенсификацию производства, с учетом обеспечения высокого уровня использования генетического потенциала концентрируется в технологиях, которые представляют собой базу для освоения достижений науки и техники, экономического роста подотрасли.

Так, например, в технологии содержания животных важное значение имеют соответствие биологическим требованиям содержания животных, правильная организация воспроизводства стада, выбор наиболее оптимальных вариантов репродукции молодняка, интенсивность использования маточного поголовья, ветеринарное обслуживание, микроклимат.

Как свидетельствуют результаты исследований Всероссийского НИИ животноводства, Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства, Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства, Северо-Кавказского НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства, беспривязное содержание коров на автоматизированных установках в стойловый период в сочетании с выпасом их на культурных пастбищах наиболее эффективно в сравнении с традиционным типом содержания [9; 17]. Например, анализ структуры затрат в Племзавод- колхоз «Родина» Вологодского района Вологодской области показал, что прямые затраты на 1 ц молока при привязном содержании составили 1113,8 руб., при беспривязном – 900,3 руб. Основная экономия средств при беспривязном содержании при этом приходится на оплату труда, амортизацию, горюче-смазочные материалы и электроэнергию (табл. 3).

Необходимо отметить, что уровень использования достижений науки и техники в значительной степени зависит от организационно-экономического механизма хозяйствования: структуры управления, финансового обеспечения, материального стимулирования работников. Особое значение для интенсификации молочного скотоводства при этом имеет развитие системы освоения достижений науки и техники.

В настоящее время вопросами информирования о достижениях научно-технического прогресса (далее – НТП), их непосредственным внедрением занимаются информационно-консультативные службы, ассоциации, кооперативы, научнопроизводственные системы, непосредственно ученые [6; 16; 21].

На годичном собрании Россельхозака-демии вице-президент Российской академии наук академик Г.А. Романенко6 отмечал, что «несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, РАСХН удалось решить две главные задачи: сохранить и развить крупные научные школы и создать эффективно действующий

Таблица 3. Структура затрат на производство 1ц молока при различных способах содержания коров в Племзаводе-колхозе «Родина» Вологодской области в 2013 году, руб.

Мы разделяем точку зрения Г.А. Романенко и полагаем, что для отрасли молочного скотоводства одной из наиболее перспективных структур (объединений) в решении задач по активизации инновационных процессов является формирование научно-производственных молочных кластеров с использованием механизма государственно-частного партнерства.

В настоящее время производственные кластеры в АПК получили развитие во многих зарубежных странах [8; 24-28]. Как следует из данных таблицы 4 , наибольшее количество агропромышленных кластеров функционирует в наиболее крупных экономически и промышленно развитых государствах: Германии, Италии, Великобритании, Франции, Польше и Испании. Эти же государства, а также Румыния, Голландия и Португалия превосходят другие страны по количеству занятых в данных кластерах работников [8].

Среди стран ЕС наиболее передовой страной по агропромышленной кластеризации, в частности, в отрасли молочного скотоводства, является Дания. Унифицированный подход к межфирменному сотрудничеству был разработан еще в 1989–1990 гг. Одним из известнейших объединений страны в отрасли животноводства является молочнопродуктовый кластер «Молочная вертикаль», целью которого является создание инновационных продуктов для реализации потенциала рынка молока, наиболее подверженного влиянию государственного регулирования [8].

Следует отметить, что во многих существующих кластерах не предусмотрено вхождение в них научно-исследовательских и образовательных учреждений (как, например, в сельскохозяйственном кластере Дании, включающем всемирно известный Карлсбергский институт биологических исследований и 11 сельско-

Таблица 4. Количество действующих кластеров в АПК и других отраслях экономики некоторых стран Европы, выявленных Европейской кластерной обсерваторией в 2004-2011 гг.

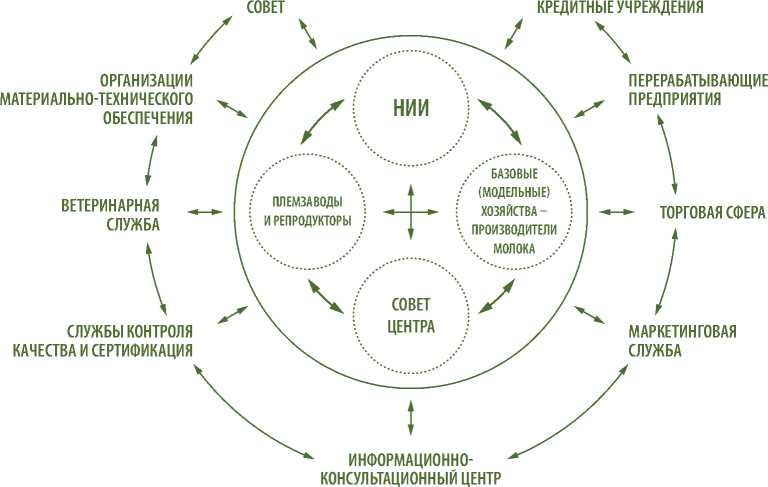

Разделяя данную точку зрения, мы предлагаем модель структуры регионального научно-производственного молочного кластера7, интегратором которого выступит профильный НИИ8 (рис. 3).

Формирование данной модели научнопроизводственного молочного кластера Вологодской области основано на объединении сельскохозяйственных, перерабаты- повышение конкурентоспособности и экономического потенциала молочной отрасли за счет реализации эффективного взаимодействия предприятий, научных учреждений и органов власти. Нами же предложена модель научно-производственного кластера, где НИИ являются не просто элементом структуры, а входят в ядро кластера наравне с племзаводами и репродукторами, модельными хозяйствами (ядро кластера как концентрация потенциала для развития молочного скотоводства). Целями данного кластера являются концентрация, поиск, апробация и распространение передового опыта внедрения достижений науки и практики в хозяйствах региона с целью повышения конкурентоспособности, экономического потенциала молочной отрасли в целом, возможности решения вопроса импортозамещения.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ФИНАНСОВО-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ЛПХ

Рис. 3. Модель структуры регионального научно-производственного молочного кластера

Источник: разработано автором.

вающих и торговых организаций, государственных и финансовых институтов, обслуживающих и вспомогательных структур.

Наиболее оптимальной организационно-правовой формой в соответствии с Гражданским кодексом (ст. 121-123 ГК РФ)9 следует считать «Объединение юридических лиц». Взаимодействие участников кластера основывается на государственно-частном партнерстве с использованием льготных кредитов посредством прямого субсидирования модернизации производства молока.

Центр кластера представлен его интегратором – научно-исследовательским институтом, базовыми (модельными) хозяй- ствами, племзаводами и репродукторами. При центре кластера предусматривается создание Совета центра, который принимает стратегические решения по апробации достижений НТП и распространению передового опыта, определяет приоритетные направления инвестиций на основе государственно-частного партнерства.

Базовыми (модельными) хозяйствами ввиду достаточно высокой эффективности деятельности, постоянного освоения новых техник и технологий, использования передовой организации труда нами были выбраны следующие:

– Колхоз «Племзавод Родина», СХПК «Присухонское», СХПК «Племзавод «Майский» (Вологодский муниципальный район);

– Племенной завод-колхоз «Аврора», Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР, ООО «Покровское» (Грязовецкий муниципальный район);

– СПК «Коминтерн-2» (Кирилловский муниципальный район).

Их основной функцией является концентрация последних достижений НТП и передового опыта. Причем основные функции этих организаций целесообразно закрепить нормативными документами на уровне администраций регионов, предусмотрев в них четкие положения, связанные с задачами и правилами.

Дополняющими объектами (объекты деятельности, которые напрямую обеспечивают функционирование организаций) выступают переработчики молока (например, некоторые из них: ОАО «Северное молоко», ЗАО «Вологодский молочный комбинат», ООО «Сухонский молочный комбинат», ОАО УОМЗ ВГМХА имени Н.В. Верещагина); поставщики кормов, семян, удобрений, ГСМ; лизинговые организации и организации материально-технического обеспечения.

Обслуживающими объектами выступают транспортная сеть; организации водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения (материально-техническое обеспечение); социальная инфраструктура (социальные службы поддержки работников кластера); ветеринарная служба (Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области с выделением учреждений ветеринарии в муниципальных образованиях региона); службы контроля качества, сертификации продукции и др.

Как отдельные объекты выделены координационный совет (Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области); финансово-кредитные учреждения; торгово-коммерческий блок, который способствует продвижению и распределению молока и молочной продукции внутри региона и за его пределами (магазины и ярмарки с торговлей фирменной продукцией; организации общественного питания, дистрибьюторы; ярмарки, выставки и др.); информационно-консультационный центр (БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»).

При принятии координационным советом кластера, руководителями хозяйств или иными органами управления, входящими в кластер, управленческих решений и прогнозировании возможных результатов деятельности организаций лицо, принимающее решение, сталкивается со сложной системой взаимозависимых элементов (ресурсы, цели, результаты и т. п.). Также экономические, финансовые, управленческие проблемы имеют несколько вариантов решений. Зачастую, выбирая одно решение из множества возможных, лицо, принимающее решение, руководствуется только интуитивными представлениями, вследствие чего принятие решения имеет неопределенный характер, что сказывается на качестве принимаемых решений.

Например, при распределении средств государственной поддержки лицу, принимающему решение, необходимо определить, кому из рода хозяйств и в какой очередности распределить имеющиеся средства. Для объективного принятия решения и обоснования наиболее эффективного распределения вложения средств мы предлагаем многокритериальный ранжированный подход с использованием метода анализа иерархий Т.Л. Саати [12; 13], который позволит выстроить систему предпочтений эффективного вложения средств по объектам и направлениям инвестирования. При этом особенностью данного математического инструмента является его системный подход: в нем сочетаются не только математические, но и социологические методы исследования (опрос руководителей хозяйств, их анкетирование). В результате его использование позволит лицу, принимающему решение, в интерактивном режиме найти такой вариант (альтернативу), который

Таблица 5. Технико-экономические показатели деятельности ряда исследуемых сельскохозяйственных организаций Вологодской области

В качестве исследуемых объектов эффективного распределения средств были выбраны пять сельскохозяйственных организаций молочного скотоводства реги-она10, входящих в научно-производственный кластер:

-

1) Племенной завод-колхоз «Аврора»;

-

2) Ордена Трудового Красного Знамени племзавод-колхоз имени 50-летия СССР;

-

3) СПК «Агрофирма Красная Звезда»;

-

4) ЗАО Племзавод «Союз»;

-

5) ООО «Жуковец».

Основными целями, на достижение которых направлено принятие решения, являются рост эффективности производства при модернизации производства и рациональное использование средств, выделенных на данные цели. В качестве критериев распределения средств выбраны следующие показатели11:

-

– обеспеченность собственными средствами, %;

– рентабельность производства молока, %;

– поголовье коров, голов;

– продуктивность коров, кг;

– уровень механизации труда, %;

– обеспеченность квалифицированными кадрами, %;

– заготовлено кормов на одну условную голову, ц.к.е.

Использование метода анализа иерархий [13; 14] предполагает произвольное расположение критериев, факторов в матрице при проведении процедур исследования. Мы предлагаем их предварительное ранжирование с точки зрения лица, принимающего решение (в случае с распределением бюджетных средств – коллегиальное лицо).

Таким образом, предварительно отобранные в случайном порядке критерии оценки факторов упорядочиваются и приводятся к более соподчиненному виду (табл. 5).

В связи с определением приоритетов выбранных критериев факторы трансформируются в следующую последовательность: F1 > F2 > F3 > F4 > F5 > F6 > F7.

Данное ранжирование критериев факторов исходит из следующих положений:

-

1) наиболее характерным признаком эффективного ведения хозяйства является его рентабельность ( F1 );

-

2) достаточный уровень рентабельности дает возможность сформировать фонд собственных средств ( F2 );

-

3) обеспеченность собственными средствами позволяет сформировать необходимый уровень механизации труда ( F3 );

-

4) высокий уровень механизации производственных процессов делает более привлекательными условия труда для квалифицированного персонала ( F4 );

-

5) результатом работы квалифицированного персонала является рост продуктивности коров ( F5 );

-

6) уровень обеспеченности полноценными кормами выступает определяющим фактором продуктивности ( F6 );

-

7) рост поголовья создает возможность увеличения масштабов производства и, как следствие, его эффективности ( F7 ).

После предварительного ранжирования факторов строится матрица парных сравнений критериев с использованием фундаментальной шкалы относительной важности (табл. 6) и случайного индекса, определяемого размерностью матрицы, по которой рассчитываются вектор приоритетов, его максимальное значение – λmax , индекс согласованности – ИС, отношение согласованности – ОС.

После предварительных расчетов проводятся парные сравнения, заполняются матрицы парных сравнений и строится матрица глобальных приоритетов (табл. 7).

В результате проведенных расчетов (см. таблицу 7) выявлено, что глобальные

Таблица 6. Фундаментальная шкала относительной важности критериев оценки

|

Степень предпочтения |

Содержательное описание степени предпочтения |

|

1 |

Равная предпочтительность: два фактора одинаково предпочтительны с точки зрения общего признака |

|

2 |

Слабая степень предпочтения: промежуточная градация между равной и средней степенями предпочтения |

|

3 |

Средняя или умеренная степень предпочтения: лицо, принимающее решение, считает, что один признак немного предпочтительнее, чем другой |

|

4 |

Предпочтение выше среднего: промежуточная градация между средним и умеренно сильным предпочтением |

|

5 |

Умеренно сильное или существенное предпочтение: лицо, принимающее решение, считает, что один признак явно предпочтительнее другого |

|

6 |

Сильное предпочтение: промежуточная градация между умеренно сильным и очень сильным предпочтением |

|

7 |

Очень сильное, очевидное, значительное предпочтение или превосходство: один признак гораздо превосходит или предпочтительнее другого, что подтверждается в экспериментах или практикой |

|

8 |

Очень и очень сильное предпочтение: промежуточная градация между очень сильным и абсолютным предпочтением одного признака перед другим |

|

9 |

Абсолютное предпочтение или превосходство: очевидна подавляющая предпочтительность одного признака над другим, что имеет неоспоримое подтверждение |

|

Источник: Мадера А. Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте: руководство для будущих топ-менеджеров. – М. : ЛКИ, 2013. – С. 586. |

|

Таблица 7. Матрица глобальных приоритетов альтернатив

|

Альтернативы |

Приоритеты альтернатив, относительно каждого критерия |

Глобальные приоритеты альтернатив |

||||||

|

F 1 0,18016 |

F 2 0,19090 |

F 3 0,04439 |

F 4 0,04196 |

F 5 0,24319 |

F 6 0,22673 |

F 7 0,07266 |

||

|

A 1 |

0,49941 |

0,45417 |

0,40600 |

0,33816 |

0,40289 |

0,04922 |

0,35840 |

0,34407 |

|

A 2 |

0,25979 |

0,21231 |

0,34891 |

0,29821 |

0,33031 |

0,07737 |

0,38240 |

0,24099 |

|

A 3 |

0,14374 |

0,08632 |

0,13755 |

0,10177 |

0,14518 |

0,18097 |

0,17631 |

0,14190 |

|

A 4 |

0,07287 |

0,21507 |

0,07285 |

0,21791 |

0,09477 |

0,56861 |

0,05585 |

0,22259 |

|

A 5 |

0,02419 |

0,03213 |

0,03469 |

0,04394 |

0,02684 |

0,12383 |

0,02705 |

0,05044 |

Источник: рассчитано автором.

приоритеты относительно поставленной задачи эффективного распределения средств между хозяйствами выстраиваются следующим образом: в первую очередь средства целесообразно выделить Племенному заводу-колхозу «Аврора» и в последнюю очередь ООО «Жуковец» т.к. сельхозпредприятие имеет наименьшее значение глобального приоритета12.

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что одними из основных составляющих активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве являются: выделение необходимых инвестиций для модернизации; повышение эффективности селекционно-генетической работы; совершенствование технологии содержания скота; развитие организационно-эко- номического механизма освоения достижений научно-технического прогресса.

Проведенное исследование вносит определенный вклад в развитие теоретической науки: представлена и обоснована группировка направлений активизации инновационных процессов, а также предложена модель структуры регионального научно-производственного молочного кластера, интегратором которого выступает профильный НИИ. Практические рекомендации могут быть использованы хозяйственными и государственными органами управления, руководителями сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ при, планировании и прогнозировании производства молока с учетом повышения уровня импортозамещения, разработке целевых комплексных программ, проектов и нормативных документов.

Список литературы О направлениях активизации инновационных процессов в молочном скотоводстве региона

- Анищенко, А. Н. Оценка функционирования сельского хозяйства региона /А. Н. Анищенко, Р. Ю. Селименков//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№ 5. -C. 156-168.

- Анищенко, А. Н. Совершенствование экономического механизма управления в молочном скотоводстве /А. Н. Анищенко//Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством». -2015. -№ 03 (25). -С. 14-21.

- Анфиногентова, А. А. Теоретико-методологические проблемы инновационного развития агропродовольственного комплекса России /А. А. Анфиногентова, Н. А. Яковенко//Экономика региона. -2011. -№ 4. -С. 87-109.

- Быковская, Н. В. Инновационное развитие молочного скотоводства /Н. В. Быковская, А. А. Кормилицина, О. Е. Пирогова//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. -2015. -№ 19 (24). -С. 93-99.

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы : Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. -Режим доступа: http://www.vologda-agro.ru/gprogramms

- Гулин, К. А. Проблемы развития сектора науки и инноваций в регионе /К. А. Гулин, И. А. Кондаков//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2008. -№ 2. -С. 38-49.

- Миронова, Н. Н. Совершенствование экономических методов управления и регулирования рынка в молочном скотоводстве /Н. Н. Миронова, А. Н. Анищенко//Аграрная политика России в условиях международной и региональной интеграции: труды международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИЭСХ, 2015. -Ч. 2. -С. 166-172.

- Мировой, европейский и российский опыт развития кластерной политики в агропромышленном комплексе /Д. В. Сердобинцев, О. В. Матвеева, Л. В. Сорокина//Фундаментальные исследования. -2014. -№ 9. -С. 1825-1830.

- Морозов, Н. М. Организационно-экономические и технологические основы механизации и автоматизации животноводства /Н. М. Морозов. -М.: ВНИИМЖ РАСХН, 2011. -284 с.

- О Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года : Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 25 июня 2007 г. № 342. -Режим доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_130382.html

- Основные показатели сельского хозяйства в России : бюллетень//Федеральная служба государственной статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250

- Пизенгольц, В. М. Основы инновационного и интенсивного развития молочного скотоводства /В. М. Пизенгольц//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2009. -№ 8. -С. 42-44.

- Саати, Т. Л. Принятие решений: метод анализа иерархий /Т. Л. Саати. -М.: Радио и Связь, 2003. -278 с.

- Саати, Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети /Т. Л. Саати. -М.: ЛКИ, 2008. -360 с.

- Санду, И. С. Формирование инновационно-инвестиционной стратегии развития АПК: организационно-экономические аспекты . -Режим доступа: http://www.vniiesh.ru/documents/document_9695

- Суровцев, В. Н. Механизм активизации процессов освоения инноваций в молочном скотоводстве /В. Н. Суровцев, Е. Н. Частикова, Ю. Н. Никулина//Научное обозрение: теория и практика. -2014. -№ 1. -С. 41-48.

- Суровцев, В. Н. Возможности инновационных технологий при реализации сравнительных преимуществ производства молока на северо-западе России /В. Н. Суровцев, Ю. Н. Никулина//Экономика сельского хозяйства России. -2014. -№ 9. -С. 38-43.

- Ускова, Т. В. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции, перспективы : монография/Т. В. Ускова, Р. Ю. Селименков, А. Н. Чекавинский. -Вологда: ИСЭРТ РАН. -2013. -136 с.

- Ускова, Т. В. Инвестиции как главный фактор роста экономики /Т. В. Ускова//Наука и инновации. -2014. -Т. 10. -№ 140. -С. 29-32.

- Хухрин, А. С. Формирование молочного кластера Самарской области: отраслевой или системно-синергетический подход? /А. С. Хухрин//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2010. -№ 10. -С. 36-40.

- Шутьков, А. А. Парадигма активизации инновационных процессов в условиях глобализации экономики /А. А. Шутьков, С. А. Шутьков//Экономика сельского хозяйства России. -2016. -№ 8. -С. 2-9.

- Ярлыкапов, А. Б. Ресурсно-инновационная стратегия импортозамещения в продовольственном комплексе/А. Б. Ярлыкапов, А. А. Шутьков, Н. Н. Миронова//Экономика и управление: проблемы, решения. -2016. -№ 8. -С. 36-40.

- Anishchenko, A. N. Bovini da latte previsioni attraverso la modernizzazion /A. N. Anishchenko//Italian science review. -2015. -№ 10 (31). -P. 1-4.

- Agropolis international -Montpellier Languedoc-Roussillon : World center for agricultural, food and environmental sciences -Agriculture, Food, Biodiversity, Environment. -Available at: http://www.agropolis.org/index.php

- Bojar, E. Cluster initiatives in Eastern Poland: good practices in agriculture and food-processing industry /E. Bojar, M. Bojar, W. Bojar//Food security and industrial clustering in Northeast Asia. -Tokyo: Springer Japan, 2016. -P. 227-240.

- Сlancy, P. Industry clusters in Ireland: an application of Porter’s model of national competitive advantage to three sectors /P. Сlancy, E. O’Malley, L. O’Connell, C. Van Egeraat//European planning studies. -2001. -№ 9 (1). -P. 7-28.

- Vanka, G. M. The Kosovar wine cluster: a booster for regional development /G. M. Vanka, W. J. M. Heijman//Agricultural economics. -2013. -№ 59 (4). -P. 167-182.

- Sæther, B. Socio-economic unity in the evolution of an agricultural cluster /B. Sæther//European planning studies. -2014. -№ 22 (12). -P. 2605-2619.