О нарушениях скифских захоронений в период архаики (предварительные наблюдения)

Автор: Кузнецова Т.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Раскопки скифских курганов в Северном Причерноморье показывают, что большинство захоронений в них было нарушено. Это явление не без основания связывается с различными этапами ограбления скифских гробниц. Однако при сопоставлении погребальных комплексов, расположенных на правом берегу р. Днепр, удалось сделать некоторые наблюдения по поводу нарушений «скифских» памятников, возможно связанных не только с ограблениями. Рассматривались четыре близкие по конструкции могилы в курганах: «Репяховатая Могила» (гробницы № 1 и 2), «Червона Могила» (гробница № 2) и № 407 у с. Журовка (Журавка). Эти памятники объединяются сходными по форме железными навершиями и другими категориями сопроводительного инвентаря. Нарушенными в представленных памятниках оказались лишь мужские (скифские) захоронения, тогда как женские и детские останки потревожены не были. Предварительная оценка характера нарушений позволяет предположить возможность негативного отношения местного населения Правобережной лесостепи к пришедшим в этот регион скифам. Разрушение рассмотренных памятников трудно связать с ограблениями ради наживы, так как, судя по сохранившемуся вещевому комплексу, они не были наполнены драгоценными металлами.

Скифы, курганы, гробницы, разрушение, ограбление, северное причерноморье, навершия

Короткий адрес: https://sciup.org/143166116

IDR: 143166116

Текст научной статьи О нарушениях скифских захоронений в период архаики (предварительные наблюдения)

Полин , 2017). При этом не исключается и ритуальный характер этого явления ( Жук , 1990; Курочкин , 1993. С. 30; Очир-Горяева , 2016. С. 120–126).

Правда, по мнению С. В. Полина, достоверно объяснить случаи, связанные с определенными действиями разрушителей, абсолютно невозможно, поскольку все нарушения скифских гробниц в Северном Причерноморье сопровождались их сокрушительным ограблением. Помимо этого, нарушения могил были связаны с активной деятельностью грызунов или других животных, так как погребения нередко использовались ими для устройства нор, что также затрудняет определение причины разрушений ( Полин , 2017. С. 532, 533).

Однако в процессе работы над построением археологической хронологической системы периода скифской архаики удалось сделать некоторые наблюдения и по поводу нарушений «скифских» погребальных памятников.

Сопоставлялись четыре могилы в трех курганах, расположенных на правом берегу р. Днепр: «Репяховатая Могила» (гробницы № 1 и 2), «Червона (Черво-на) Могила» (гробница № 2) и курган № 407 у с. Журовка (Журавка).

Курган «Репяховатая Могила» находился в 5 км к юго-востоку от с. Матусов (Черкасская область, Шполянский район, Украина). Под насыпью кургана обнаружены две могилы: основная (№ 1) и впускная (№ 2).

Гробница № 1 была расположена в центре кургана. Она имела вид прямоугольной (почти квадратной) ямы, ориентированной по сторонам света (глубина – 2,25 м от поверхности погребенного чернозема), с дромосом, идущим от середины южной стены в южном направлении. На дне ямы вдоль стен (с перерывом перед дромосом) была вырыта канавка, в углах которой стояли деревянные столбы. Стены были обложены вертикальными горбылями (расположены с промежутками, выпуклые стороны были обращены внутрь погребальной камеры), упиравшимися в дно канавки. Промежутки между горбылями были промазаны глиной так, что стенки гробницы стали изнутри плоскими. В средней части гробницы (ближе к восточной стене) были врыты два опорных столба.

Перекрытием гробницы служил накат из бревен, уложенных по линии запад – восток.

Гробница нарушена через колодец, вырытый с вершины кургана и затронувший восточную половину могилы, где, по мнению авторов раскопок, находилось главное захоронение, видимо полностью уничтоженное. В этой части гробницы № 1 «Репя-ховатой Могилы» найдены лишь мелкие фрагменты чернолощеного сосуда.

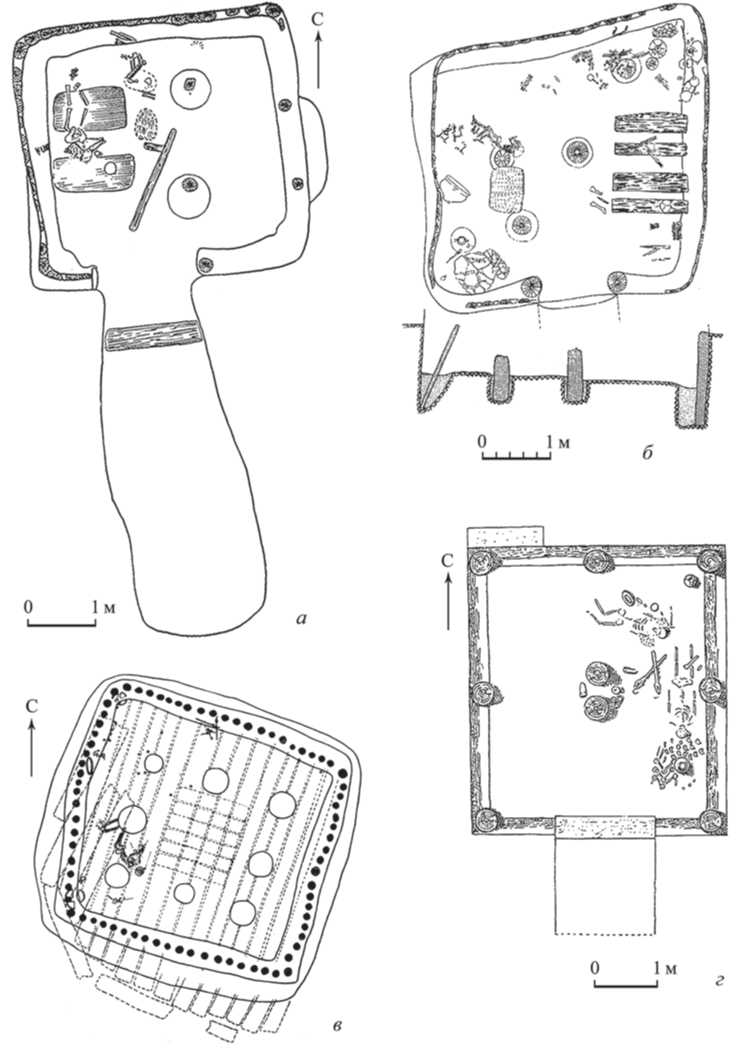

В западной половине гробницы были похоронены женщина и подросток (рис. 1: а ). Женщина покоилась около западной стены ямы в вытянутом положении головой на юг, руки раздвинуты ромбом, правая нога подогнута. Подросток (сохранился не полностью : отсутствовали череп и большая часть костей грудной клетки) находился против середины северной стены в скорченном положении на левом боку, ориентирован головой на юг. На месте, где могла находиться голова подростка, найдено бронзовое височное кольцо ( Ильинская и др. , 1980. С. 33–36. Рис. 2; 3).

Гробница № 2 была сооружена в насыпи кургана на расстоянии 2,5 м к востоку от гробницы № 1 и параллельно ей. Она имела вид неправильного четырехугольника, ориентированного по сторонам света (высота – 2,20 м, глубина

Рис. 1. Погребальные сооружения в курганах: «Репяховатая Могила», гробницы № 1 ( а ) и 2 ( б); «Червона Могила» ( в ); № 407 у с. Журовка ( г )

от погребенной почвы – 0,5 м), с дромосом, идущим от середины южной стены в южном направлении. На дне ямы вдоль стен ( с перерывом перед дромосом) были вырыты канавки, в углах которых стояли деревянные столбы. Стены были обложены вертикальными тонкими горбылями, упиравшимися в дно канавки (стояли с промежутками, выпуклые стороны были обращены внутрь погребальной камеры).

Стены гробницы «тщательно оштукатурены хорошо промешанной белой глиной» ( Ильинская и др. , 1980. С. 39). Внутри могилы стояли четыре опорных столба: три – от северо-восточного к юго-западному углу, один – против середины западной стены.

Перекрытием гробницы служил накат из бревен, положенных с севера на юг.

Захоронение нарушено с поверхности кургана через углубление над восточной частью гробницы. Предполагается, что при ограблении наружу были вынесены большая часть скелета умершего и находившиеся при нем вещи.

В гробнице № 2 «Репяховатой Могилы» были погребены двое: мужчина (?) и ребенок (рис. 1: б ). Взрослый человек лежал вдоль восточной стены вытянуто: in situ остались распавшийся череп и кости голени одной ноги, ориентирован головой на юг. Ребенок (без вещей) находился в северо-западной части гробницы, лежал скорченно на правом боку (правая нога вытянута, левая согнута; руки согнуты, кисти – перед лицом), ориентирован головой на юго-восток (Там же. С. 39, 40. Рис. 9).

Курган «Червона (Червона) Могила» был возведен приблизительно в 65–70 км к востоку от «Репяховатой Могилы», находился в 200 м к северу от с. Флярковка (Черкасская область, Каменский район, Украина).

Гробница № 21 была расположена в центре кургана. Она имела вид прямоугольной (почти квадратной) ямы, ориентированной по длинной оси в направлении СЗ–ЮВ (глубина – 2,00 м от уровня древней поверхности). На дне ямы вдоль стен была вырыты канавки. Внутри гробницы прослежены восемь ям от столбов. Стены, видимо, были обложены вертикальными столбиками, упиравшимися в дно канавки (стояли с промежутками). Стены и дно могилы, покрытое деревом, были промазаны глиной.

Перекрытием гробницы служил накат из плах, обмазанных глиной и покрытых утрамбованным слоем глины (толщина ≈ 0, 50 м).

Над могилой прослежено частично сгоревшее деревянное шатровое сооружение. После того как сгорело перекрытие, в центре образовалась воронка, которая была заполнена вторично.

Могила была нарушена через «грабительскую воронку».

В курган «Червона Могила» (гробница № 2) было совершено два захоронения: мужчина (?) и женщина (рис. 1: в ). Кальцинированные кости одного из погребенных встречены в «грабительской воронке». Женщина лежала в юго-западной части могилы, в скорченной позе на правом боку (правая рука вытянута, левая согнута в локте), головой на юго-восток ( Ковпаненко , 1984. С. 110).

Курган № 407 у с. Журовка/Журавка (Черкасская область, Шполянский район, Украина) также был сооружен в лесостепной зоне Днепровского Правобережья и находился на расстоянии примерно 15 – 20 км к югу от «Репяховатой Могилы».

Гробница была расположена, видимо, в центре кургана. Она имела вид прямоугольной (почти квадратной) ямы, ориентированной по сторонам света (глубина – 1,25 м), с дромосом, идущим от середины южной стены в южном направлении. На дне ямы вдоль стен была вырыта канавка. В яме обнаружен деревянный склеп с девятью столбами: четыре – по углам, три – по серединам сторон, два – в центре. Столбы по углам и вдоль стен не были вкопаны в землю, а стояли «в виде пилястров». Очень неглубоко были вкопаны в землю и центральные столбы.

В могилу кургана № 407 у с. Журовка (Журавка) было совершено парное погребение мужчины и женщины (рис. 1: г ). Мужчина лежал вдоль восточной стенки, вытянуто на спине (?), головой на юг. Молодая женщина (≈ 15 лет) покоилась у северной стенки, головой на юго-восток, в скорченном положении, коленями вверх. Голова женщины находилась в ногах мужчины ( Бобринский , 1905. С. 32–35; Ильинская , 1975. С. 21).

* * *

Анализируемые памятники близки по устройству погребальных сооружений: четырехугольная яма с деревянной конструкцией внутри. Надмогильное сооружение и его сожжение несколько отличает от остальных только курган «Червона Могила».

В рассматриваемых могилах присутствовало несколько категорий сходного сопроводительного инвентаря: предметы конской упряжи, стрелковое оружие, каменные блюда, черпаки «грушевидной формы», височные кольца (серьги), «гвоздевидные» булавки и бусы.

Близость сопроводительного инвентаря курганов Келермесского могильника и кургана «Репяховатая Могила» связывает их по времени с возвращением войска скифов царя Мадия после похода в Переднюю Азию ( Кузнецова , 2016. С. 127–134). Эта позиция кургана «Репяховатая Могила» поддерживается присутствием в гробнице № 1 закавказских (урартийских) бусин ( Рябкова , 2010. С. 179) и бронзового кратера (котла) закавказского (урартийского) происхождения в гробнице № 2 ( Ольговський , 1987).

По составу сопроводительного инвентаря наибольшая близость наблюдается между гробницей № 2 «Репяховатой Могилы», курганами Келермесского могильника, «Червонной Могилой» и курганом № 407 у с. Журовка/Журавка.

Означенные памятники выделяют из общего числа и объединяют между собой близкие по форме железные «стержневидные» навершия с четырехгранным в сечении стержнем и небольшой петлей в его средней части, которые имеют овальные бубенцы (верхняя часть бубенца в виде «загнутого клюва») с высокими линзовидными прорезями (тип V, по классификации Е. В. Переводчиковой) ( Переводчикова , 1980. С. 26, 30. Рис. 4: 1–5 ). Точная функция наверший (за исключением того, что они представляли собой бубенцы, а следовательно, звенели)

пока не установлена. Навершия были связаны с лошадьми и, возможно, служили в качестве отличительных знаков в социуме. В них можно было бы видеть маркер клановой структуры скифского сообщества, но против этого свидетельствует наличие разных по форме наверший в одной могиле, отмеченное и для прикубанских, и для приднепровских курганов ( Галанина , 1997; Ильин ская , 1968). Однако такие навершия, с большой долей вероятности, можно рассматривать как свидетельство скифского присутствия на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье, поскольку скифская принадлежность Келермесского могильника обосновывается соответствием письменных и археологических данных ( Кузнецова , 2008). Исходя из этого, можно предположить, что указанные захоронения были связаны с представителями одной из воинских группировок скифов.

Рассмотренные памятники на Правобережье Днепра объединяет также и характер их разрушений.

В восточной части гробницы № 1 кургана «Репяховатая Могила» (рис. 1: а ), захоронение (по наблюдению авторов раскопок), вероятно, было нарушено (найдены мелкие фрагменты чернолощеного сосуда), а западная половина гробницы, где были похоронены женщина и подросток, осталась сохранной.

В гробнице № 2 кургана «Репяховатая Могила» (рис. 1: б ) захоронение взрослого мужчины было нарушено, а останки ребенка в северо-западной ее части оказались непотревоженными ( Ильинская и др. , 1980. С. 35, 36, 40).

В гробнице № 2 кургана «Червона (Червона) Могила» (рис. 1: в ) кальцинированные кости мужчины встречены «в грабительской воронке», а захоронение женщины в юго-западной части могилы осталось сохранным ( Ковпаненко , 1984. С. 110).

В могиле кургана № 407 у с. Журовка/Журавка захоронение мужчины было потревожено (рис. 1: г ), а останки женщины, видимо, остались сохранными ( Бобринский , 1905. С. 35). По мнению А. А. Бобринского, могила была частично ограблена, причем ученый отметил, что ограблению подверглось и женское захоронение, «грабитель взял золотые вещи и волочил женское одеяние» (Там же. С. 35). Однако описание расположения и сохранности скелетов, а также местоположение булавки, служившей, видимо, «застежкой» одежды (у верхней части тела женщины), позволяет предполагать, что ограблению подвергся лишь мужчина, так как, в отличие от женщины, точно определить его положение у А. А. Бобринского не получилось из-за плохой сохранности костей.

Таким образом, нарушенными в представленных памятниках, судя по определениям авторов раскопок, оказались лишь мужские (скифские) захоронения, тогда как женские и детские останки потревожены не были.

Из «Истории» Геродота известно, что скифы трепетно относились к захоронениям своих сородичей: «Если же тебе нужно [Иданфирс к Дарию. – Т. К. ] во что бы то ни стало спешно вступить в битву, то у нас есть отчие могилы. Попробуйте найти их и попы тайтесь разрушить, и тогда вы узнаете, будем ли мы сражаться из-за могил или не будем» ( Herod . IV, 127).

Исходя из этого, можно предположить, что представители той группы скифов, которая совершала захоронения «соплеменников» в рассмотренных курганах, покинули Правобережье Днепра и ушли (были вытеснены), по всей видимости, на его левый берег, где в курганах присутствуют близкие формы железных наверший. В ином случае отмеченные разрушения скифских захоронений были бы невозможны.

Нарушение рассмотренных памятников трудно связать с ограблениями ради наживы, так как, судя по сохранившемуся вещевому комплексу, они не были наполнены драгоценными металлами.

Предварительные наблюдения о характере разрушений погребальных сооружений позволяют предположить, что они были совершены современниками погребенных. Наиболее вероятно, что подобные нарушения демонстрируют негативное отношение местного населения Правобережной лесостепи к пришедшим в этот регион скифам, поскольку нарушенными в представленных памятниках оказались лишь мужские захоронения. Женские и детские останки потревожены не были, и при них обнаружены височные кольца (серьги = серьги-заушницы) с грибовидным (гвоздевидным) окончанием, характерные для Правобережья Днепра и более западных районов ( Петренко , 1978. С. 21–25). Вполне допустимо, что женские и детские захоронения в рассмотренных памятниках были связаны с представителями местного населения. Однако этот вывод, учитывая малочисленность выборки, будет уточняться по мере включения в систему данных о других памятниках скифской архаики.

Следует отметить, что на Левобережье Днепра могилы с навершиями аналогичной формы встречены в двух курганах, один из которых был разрушен (с. Волковцы, к. 477), и количество погребенных в нем определить трудно ( Ильинская , 1968. С. 50; Галанина , 1977. С. 44). Второй курган (с. Поповка, к. 3) остался сохранным, но в его гробницу было совершено одно захоронение ( Ильинская , 1968. С. 57, 58).

Как уже говорилось ранее, сопоставление сходных по форме предметов сопроводительного инвентаря «Репяховатой Могилы», курганов Келермессского могильника, «Червонной Могилы» и кургана № 407 у с. Журовка (Журавка) показало, что эти памятники были, видимо, связаны с представителями воинских группировок скифов, одна из которых имела такой отличительный знак, как железные навершия с четырехгранным в сечении стержнем.

Сходство иного сопроводительного инвентаря, отмеченное для Северокавказских и лесостепных Северопричерноморских курганов, и хронология их комплексов не позволили говорить о длительном обитании скифов на Северном Кавказе и привели к предположению о том, что скифы после 585 г. до н. э. довольно быстро прошли на запад, перейдя Днепр и заняв лесостепное Правобережье. Не исключено, что в этом регионе ситуация для них сложилась так же неблагополучно, как и на Кавказе (борьба с «детьми рабов»: Herod . IV, 1–4), после чего скифы продвинулась на левый берег Днепра, где и закрепились, судя по концентрации погребальных памятников.

Список литературы О нарушениях скифских захоронений в период архаики (предварительные наблюдения)

- Бобринский А., 1905. Отчет, произведенный в 1903 году в Чигиринском уезде Киевской губернии//ИАК. Вып. 14. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. С. 1-43.

- Галанина Л. К., 1977. Скифские древности Приднепровья. (Эрмитажная кол-лекция Н. Е. Бранденбурга). М.: Наука. 67 с. (САИ; вып. Д1-33.)

- Жук А. В., 1990. Курганные жители и путешествия к ним (по отчетам графа А. А. Бобринского 1901-1912 гг.)//Реконструкция древних верований: источники, метод, цель: тез. докл. конф. Л.: ГМИР. С. 62-65.

- Ильинская В. А., 1968. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. (Курганы Посулья). Киев: Наукова думка. 268 с.

- Ильинская В. А., 1975. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин. Киев: Наукова думка. 223 с.

- Ильинская В. А., Мозолевский Б. Н., Тереножкин А. И., 1980. Курганы VI в. до н. э. у с. Матусов//Скифия и Кавказ/Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 31-63.

- Ковпаненко Г. Т., 1984. «Червона могила» у с. Флярковка//Древности Евразии в скифо-сарматское время/Ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова, В. Г. Петренко. М.: Наука. С. 107-113.

- Кузнецова Т. М., 2008. Келермес -единый скифский памятник периода ар-хаики//Тезисы докладов II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II/Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 39-41.

- Кузнецова Т. М., 2016. Келермесский могильник и система скифской хронологии архаического периода//Кавказ и степь на рубеже эпохи поздней бронзы и раннего железа: материалы междунар. науч. конф., посвященной памяти М. Н. Погребовой/Отв. ред.: С. В. Кулланда, А. С. Балахванцев. М.: ИВ РАН. С. 124-134.

- Курочкин Г. Н., 1993. Путешествие в преисподнюю: шаманские мистерии в глубинах скифского кургана//Петербургский археологический вестник. Вып. 6. С. 27-31.

- Ольговський С. Я., 1987. Бронзовий казан з Реп’яховатої могили з Черкащини//Археологiя. № 58. С. 78-83.

- Очир-Горяева М. А., 2016. Следы постпогребальных обрядов в курганах скифской эпохи степей Евразии//Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические захоронения и ограбления/Отв. ред. Е. Н. Носов. СПб.: ИИМК РАН: Невская кн. тип. С. 113-128. (Труды ИИМК РАН; т. 46.)

- Переводчикова Е. В., 1980. Типология и эволюция скифских наверший//СА. № 2. С. 23-44.

- Петренко В. Г., 1978. Украшения Скифии VII-III вв. до н. э. 144 с. М.: Наука. (САИ; вып. Д4-5.)

- Полiн С. В., 2003. Про пограбування скiфських курганiв у районi Чортомлика//Археологiя. № 2. С. 10-25.

- Полин С. В., 2017. Об ограблении скифских курганов в Северном Причерно-морье//Старожитностi раннього залiзного вiку. Київ: IА НАНУ. С. 527-535. (Археологiя i давня iсторiя України; вип. 2 (23).)

- Рябкова Т. В., 2010. К вопросу о «скифских» бусах в Тейшебаини//Археологический альманах. № 21: Изобразительное искусство в археологическом наследии/Отв. ред. А. В. Колесник. Донецк: Лебедь. С. 178-188.

- Супруненко О., 2000. До питання про пограбування курганiв на Полтавщинi за козацької доби//Новi дослiдження пам’яток козацької доби в Українi. Вип. 9. Київ. C. 86-91.

- Хазанов А. М., Черненко Е. В., 1979. Час i мотиви пограбування скiфських курганiв//Археологiя. № 30. С. 18-26.