О нефтегазоносности Варангер-Тиманского пояса байкалид

Автор: Кочетков О.С., Лебедев И.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1 (13), 2013 года.

Бесплатный доступ

В последние годы нашими работами на Кольском полуострове в районе продол- жения рифейских структур Тимана (полуострова Рыбачий, Средний, о-в Киль- дин) установлена высокая газоносность рифейского фундамента, которая ухо- дит и ниже в пределы границы с мантией. В то же время в фундаменте Ти- мана зафиксирована масса нефтегазопроявлений, в т.ч. газовые месторожде- ния, которые говорят о его нефтегазовом потенциале. Нами доказано, что верхнедевонская доманиковая формация никогда не была нефтематеринской, хотя заключает горючие сапропелевые сланцы. Специальные исследования углеводородных газов (УВ-газов) тиманского фундамента позволили выявить закономерное превышение содержаний непредельных УВ по отношению к предельным на всём протяжении Варангер-Тиманского пояса.

Варангер-тиманский пояс байкалид, миграция, фундамент, мантия, непредельные и предельные ув, абиогенный генезис ув

Короткий адрес: https://sciup.org/14992587

IDR: 14992587 | УДК: 553.98

Текст научной статьи О нефтегазоносности Варангер-Тиманского пояса байкалид

За последние 20 лет произошли принципиальные изменения в концептуальном плане относительно происхождения нефтяных флюидов и их скоплений: абиогенная гипотеза происхождения нефти утвердилась как теория в отличие от биогенной, которая так и осталась гипотезой.

В результате разновозрастные фундаменты осадочных бассейнов, несмотря на присущий им региональный метаморфизм, «убивающий» первичные битумоиды, также стали рассматривать как потенциально нефтегазоносные. Причина кроется в полученных доказательствах наличия постмета-морфогенных эпибитумов в породах фундаментов, имеющих ювенильный мантийный источник УВ-флюидов, и в открытии крупнейших месторождений УВ в фундаментах первоочередного докембрийского возраста («Белый тигр» во Вьетнаме и др.).

В частности, нами в монографическом издании [1] показана реальная и потенциальная нефтегазоносность байкальского фундамента эпибай- кальской Печорской плиты (газовая Водненская залежь в метасланцах и нефтегазовые проявления в фундаменте Южного Тимана), т.е. в пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП). Хотя ещё недавно фундамент рассматривался с позиций биогенной гипотезы как не подходящий для генерации УВ комплекс пород. Такая позиция отражала латераль-секреционную концепцию генерации УВ в осадочном чехле за счет рассеянного органического вещества (РОВ). Но нами изучен типичный нефтематеринский осадочный комплекс доманика в девоне Ухтинского района, и получены бесспорные доказательства его инертности в плане генерации УВ и свободной микронефти на любой стадии литогенеза. То же самое видим в продуктах жильной минерализации альпийского типа, когда гидротермальные кальцитовые жилы (250ºС) включают «свежие» обломки битуминозных вмещающих пород (горючих сланцев, битуминозных мергелей) без признаков перемещения битуми- нозного вещества и «осветления» обломков. Зато в том же доманике в зонах дизъюнктивных нарушений наблюдается свободная жидкая нефть, мигрирующая из нефтепродуктивных залежей нижележащего «тиманского» горизонта. В историческом плане эту нефть в «доманикитах» с р. Ухты приняли за первичную, а вмещающие породы, в том числе горючие сланцы – за нефтематеринские ещё тогда, когда при Петре I образцы «доманикитов» изучались в Дании.

Наконец, в последние пять лет нами проведены исследования Варангер-Тиманского пояса байкалид на севере Кольского п-ова – в районе ба-ренцевоморского побережья, на полуостровах Средний и Рыбачий. В частности, была проведена газовая съемка масштаба 1:10 000 по выявлению содержаний в грунтах и почвах метана и пропана, а также полевые маршрутные исследования обнаженного байкальского фундамента [2]. Полученные результаты сводятся к следующему.

-

• Повсеместно наблюдается процесс дегазации фундамента по регматическим трещинам.

-

• В одних случаях дегазация активно проявляется по диагональным трещинам, в других – по ортогональным. Как правило, концентрации метана и пропана низкие (тысячные доли %).

-

• Удалось выявить точки аномальных концентраций, которые отвечают пересечениям регмати-ческих разломов, зафиксированных нами ранее и нанесенных на карту. Концентрации метана и пропана в них составили 10–50 об.% метана и 1–14 об.% пропана.

-

• Совершенно очевидно, что основная миграция восходящих флюидов УВ происходит и происходила ранее в виде поднимающихся струйных потоков по «трубам дегазации и конденсации» на стыках крупных тектонических блоков и имела сквозной коровый характер.

Последнее утверждение доказывается наличием метана и тяжёлых углеводородов в породах катархея в забое на глубине 11,8 км и выше по разрезу скважины СГ-3 «Кольская сверхглубокая» [3]. Она расположена в 30 км западнее района наших исследований. О том же свидетельствуют и данные по скважине Ярега-700, расположенной на Южном Тимане, где в фундаменте в интервале 1000–4000 м были вскрыты зоны разуплотнения со значительными концентрациями метана и его гомологов, а также эпибитумов.

-

• Вышесказанное позволяет утверждать с полным основанием, что глубинный восходящий характер миграции УВ сохраняется и в условиях перекрытия фундамента осадочным чехлом, обуславливая формирование УВ-залежей на самых разных стратиграфических уровнях, как в осадочном чехле, так и фундаменте.

-

• Установлены вещественные доказательства восходящих путей миграции нефтяных УВ в пределах регионального разлома Комагельв-Тролль-фиорд в виде остаточных выделений антраксолита в открытых тектонических трещинах как продукта

окисления поднимавшихся в недавнем прошлом горячих нефтяных флюидов (карбонилизация нефтей).

Таким образом, полученные результаты в целом наглядно определяют формирование УВ-месторождений как продуктов миграционных процессов УВ в единой флюидодинамической напорной системе мантия-фундамент-осадочный чехол. На примере Варангер-Тиманского пояса байкалид, применяя методологию абиогенной концепции, нами построена прогнозная карта размещения УВ-месторождений для южной части Печорско-Барен-цевоморской нефтегазоносной акватории. Она позволяет с учетом регматической сетки разломов наметить точки бурения разведочных скважин в условиях мелководного и глубоководного шельфа.

Одновременно нами исследовались особенности поведения восходящих газово-жидких эманаций УВ, абсорбированных вмещающими породами [1, 4]. Апробировались образцы керна метасланцев и других пород фундамента, нередко содержащих нефть в трещинах, а также ряд образцов из перекрывающих базальных девонских пород Крохаль-ской антиклинальной структуры (Южный Тиман), включающей несколько ниже по разрезу газонефтяную залежь. Битуминологический анализ образцов был выполнен в лаборатории Института геологии Коми НЦ УрО РАН Д.А.Бушенёвым.

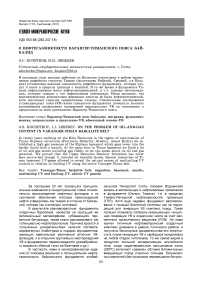

Хроматограммы битумоидов из пелитолита (рис. 1, обр. №7) и других пород фундамента и осадочного чехла по элементному составу – хлороформ-бензольной (ХБА) вытяжки УВ из пород свидетельствуют о преимущественно пониженных содержаниях углерода (70,0-80,0%) и высоких водорода (11,0-12,0%). Это свойственно эпигенетическим остаточным битумоидам, мигрирующим в виде микронефти в толще пород, якобы оторванной от сингенетичного битумоида РОВ, т.е. это форма подвижного битумоида [5]. Вместе с тем, отношение ХБА/СПБ во всех образцах, кроме одного, выше 1,0, что свидетельствует о преобладании «нейтрального» подвижного битумоида над «кислым» инертным, ещё раз подчёркивая преобладание миграционного эпигенетического остаточного битумоида в породе. Составляющий исключение образец соответствует серому пелитолиту из осадочного чехла (рис. 1. обр. №7). В нём ХБА/СПБ значительно ниже единицы (сотые доли единицы), т.е. «кислый» битумоид значительно преобладает. Этот факт связывается нами с наличием в пелитолите рассеянного углистого растительного детрита, который содержал «кислый» биту-моид сингенетичный стадии седиментогенеза и растворимый в СПБ.

Изучая хроматограммы, нами выделено ряд закономерностей.

-

• Для пород фундамента с больших глубин свойственна тенденция к выравниванию концентраций УВ (мало- и высокоуглеродистых). Кроме того, растёт степень окристаллизованности тяжёлых УВ (рис. 1, образец 24), и её максимум сдвигается от С21-22 к С25-2 8 .

-

• Для девонских базальтов (рис.1, обр. 9, 23), располагающихся на контакте фундамента и оса-

Рис. 1. Избранные «типичные» хроматограммы ХБА образцов: 7 (пелитолит), 9 и 23 (базальты), 24 (тёмно-серый метасланец) Крохальской структуры.

дочного чехла и выше по разрезу, характерны в целом равные значения содержаний тяжёлых УВ. С глубиной происходит лишь появление высокоуглеродистых ТУВ группы С 29-31 , а максимум окри-сталлизованности УВ сдвигается от С 18 к С 25-26 (подобно фундаменту). При этом трещинный характер миграции нефти сохраняется.

-

• Для тяжёлых УВ образцов базального аргиллита и пелитолита девонского возраста характерны высокая степень окристаллизованности ТУВ, малые значения содержаний высокоуглеродистых УВ, в большем количестве присутствуют УВ группы С 13-15 . Во всех образцах метан содержится в количестве более 10 %.

Подобные результаты позволяют представить процессы инверсии мигрирующих УВ, происходящие на границе фундамент – осадочный чехол. Принимая во внимание восходящий характер флюидов, авторы констатируют следующие особенности (с глубины к поверхности):

-

• При переходе от метаморфических к осадочным породам происходит увеличение степени окристаллизованности тяжёлых УВ. При их трещинной миграции по магматитам (базальтам) подобных изменений не происходит.

-

• Одновременно в процессе миграции высокоуглеродистые УВ инверсируются в малоуглеродистые, т.е. развивается процесс деструкции с отделением метил-метиленовых структурных групп. Подобный процесс происходит в условиях нагрева пород от 60°С до 320°С [6].

-

• Затем нейтрализация структурных групп приводит к образованию метана.

Обсуждение результатов

Как видим, всему процессу битуминизации и миграции УВ-флюидов должны были способствовать достаточно высокая температура, а в осадочном чехле, в определенной мере, каталитические способности глинистых минералов. Этот пример, несмотря на свою локальность, отражает очень важный процесс преобразования восходящих ювенильных УВ у контакта фундамента с осадочным чехлом, а именно, их деструкцию и метанизацию. Тем не менее, для вышезалегающего базальта хроматограмма тяжёлых УВ снова близка по своей характеристике таковым из нижнего базальта и сланцев фундамента, отражая тем самым возможность миграции ТУВ по трещинам без воздействия глинистого субстрата пелитолита на инверсию высокоуглеродистых УВ. Этот механизм объясняет состав ярегских тяжёлых нефтей с позиций модели сквозной трещинной миграции ювенильных УВ-флюидов.

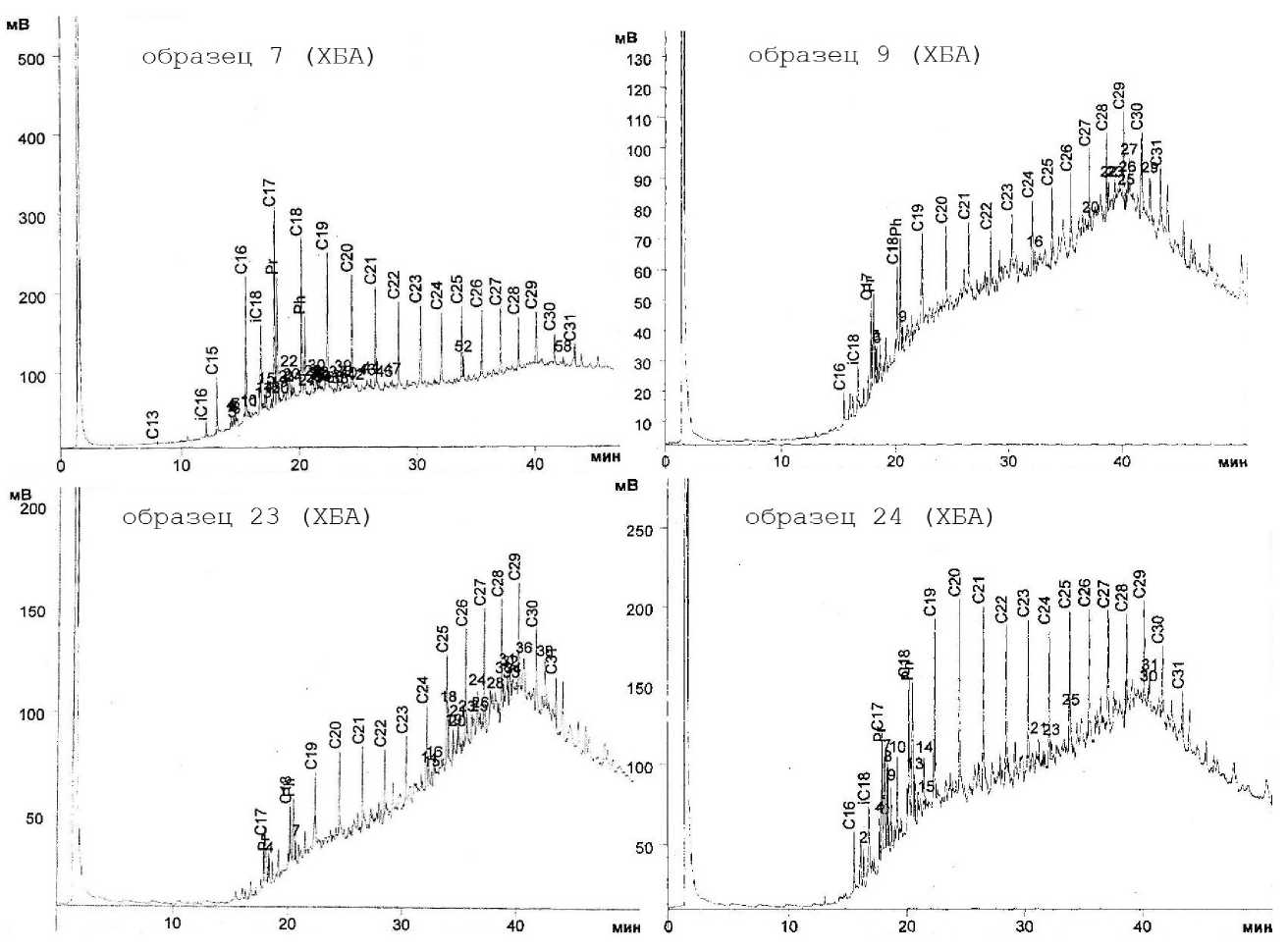

Распространённость абсорбции олефинов различными породами фундамента (независимо от их состава на протяжении всего Варангер-Тиман-ского пояса байкалид с повышенной концентрацией относительно парафинов на общем фоне весьма низких концентраций абсорбированых УВ) подчёркивает закономерный характер этого процесса и его стабильность. Столь высокий уровень абсорбции олефинов отражает, во-первых, стабильность их присутствия в УВ-флюидах, мигрировавших в условиях фундамента к настоящему времени. Во-вторых, он характеризует повышенную степень концентрации абсорбированных олефинов сравнительно с парафинами и уступает только метану. В-третьих, в породах байкалид создан своеобразный «фронт» накопления абсорбированных олефинов, которые в условиях фазы тектоно-магматической активизации легко могут преобразовываться в парафины. В-четвёртых, по расчётам Э.Б.Чекалюка [7], а также реальным концентрациям олефинов в глубинных пиробитумах, они служат «посланниками» мантийных УВ как источников поступления самих олефинов и парагенных с ними парафинов в земную кору. Тем самым наблюдаемое поведение непредельных УВ в байкалидах Варангер-Тиманского пояса подтверждает «мантийные» абиогенные начала УВ-флюидов в земной коре и нефтегазоносном бассейне Тимано-Печорской провинции, в частности.

Олефиновый фронт байкалид Варангер-Ти-манского пояса весьма контрастирует с биогенными УВ зоны гипергенеза в различных нефтегазоносных регионах. Имеется ввиду микробиотическое образование метана в иловых растворах, где они также и сорбируются иловыми коллоидами. Соответствующие данные в количестве 60 проб приводятся как собранные по всему миру из многих первоисточников в монографии «Метан» [8, с. 110–113]. Резюмируя, можно констатировать: содержания метана колеблются (в об.%) от 0,2 до 30 в глубинных (до 20 м) условиях иловых осадков. На глубинах более 30 м (донные осадки Чёрного моря) его содержание падает до 0,0043 и менее. Концентрации других УВ составляют 27х10-4 об%. Гомологи метана имеют сравнимые значения содержаний. Для сравнения – алкены, начиная с этила, имеют преимущественно нулевые или весьма малые концентрации: этил – до 1,2х10-4 об%, пропил – до 0,16х10-4 об%, бутил – до 0,2х10-4 об%. Таким образом, алкены практически отсутствуют. Но при этом нужно помнить, что малые концентрации алканов и алкенов могли быть привнесенными, т.е. глубинными, до начала микробиотического воздействия на осадок. Сравнение показывает, что стабильная концентрация алкенов в породах байкалид – закономерное явление, обусловленное действием постоянного фактора в межрегиональном масштабе, независимо от вмещающих условий среды. Подобным фактором может быть лишь глубинный восходящий подъём УВ, охватывающий земную кору, т.е. «углеводородное дыхание» Земли. Пример с алкенами в байкалидах служит убедительным доказательством этому глобальному процессу.

В целом, байкальский фундамент рассматривается нами как базис одной из ступеней глубинной миграции УВ. При проведении научных изысканий с помощью метода термической газовой хроматографии в данной области были получены новые результаты [9]: в составе сорбированных мигрирующих газов постоянно присутствуют и преобладают непредельные УВ. В ходе комплекса методических исследований данный вывод был экспериментально подтверждён для всех пород комплекса байкалид, начиная с территории полуостровов Рыбачий и Средний, п-ова Канин и всего Тимана (данные по составу – см. рис. 2). Во-первых, стояли в своих трудах В.Б.Порфирьев и В.А.Успен-ский [11]. Молодой возраст месторождений УВ вполне приемлем, так как факты проявления нескольких тектонических активизаций уничтожают древние скопления углеводородов, превращая их в твёрдые битумы или окисленные газы.

Рис. 2. Графики содержаний сорбированных углеводородных газов серии С 1 -С 5 в байкалидах Варангер-Тимана (в об.%).

наличие подобных газов в осадочно-метаморфических породах, испытавших действие температур порядка 400-500°С, а также в магматитах однозначно свидетельствует об их эпигенетичности. Во-вторых, подобный состав сорбированных газов наблюдался и в плотных, и разуплотнённых породах, что косвенно подтверждает первый вывод, а также доказывает их высокотемпературный эндогенный источник.

Таким образом, УВ-флюид, содержащийся в байкалидах Варангер-Тимана, однозначно имеет связь с каким-либо более глубинным источником (скорее всего, ювенильного мантийного характера), как и другие нефтяные флюиды в ТПП. Последнее было показано расчётным путём на анализе УВ-изомеров [1, 10]. О том же свидетельствуют расчётные модели академика Э.Б.Чекалюка [7], подтверждающие широкое представительство непредельных УВ в верхней мантии Земли. Именно непредельные УВ входят в состав пиробитумов, сохранившихся в пегматитовых жилах Балтийского щита, имеющих возраст около 50 тыс. лет. Очевидно, этот возраст характеризует процессы нафтидо-генеза, который в итоге привёл к формированию УВ-месторождений Тимано-Печорской провинции в фундаменте (Водненская газовая залежь) и осадочном чехле. В частности, на подобных позициях

Список литературы О нефтегазоносности Варангер-Тиманского пояса байкалид

- Кочетков О.С., Гайдеек В.И., Алисиевич Л.Н. и др. Геология и нефтегазоносность фундамента и базальных горизонтов осадочного чехла Печорской плиты//Актуальные научно-технические проблемы развития геолого-геофизических промысловых и поисково-разведочных работ в Республике Коми: монография. Ухта, 2001. С. 87-260.

- Кочетков О.С., Адищев В.В. О роли регмагенеза в миграции и накоплении углеводородов//Сборник научных трудов: материалы научно-технической конференции (15-18 апреля 2008 г.): в 2 ч.; ч. I/Под ред. Н.Д. Цхадая. Ухта: УГТУ, 2008. 421 с.

- Исследование глубинного строения континентальной коры с помощью бурения Кольской сверхглубокой скважины/Гл. ред. Е.А.Козловский. М.: Недра, 1984. 490 с.

- Кочетков О.С., Лебедев И.И. О преобразовании мигрирующих битумоидов в зоне контакта фундамент-осадочный чехол (на примере Крохальской структуры Южного Тимана)//Сборник научных трудов: материалы научно-технической конференции (13-15 апреля 2010 г.): в 3 ч.; ч. I/Под ред. Н.Д. Цхадая. Ухта: УГТУ, 2010. С. 149-151.

- Готтих Р.П., Писоцкий Б.И. Геохимические особенности и флюидодинамика нефтеобразующих систем//Дегазация Земли и генезис углеводородных флюидов и месторождений. М.: ГЕОС, 2002. 370 с.

- Чекалюк Э.Б. Нефть верхней мантии Земли. Киев: Наукова думка, 1967. 256 с.

- Алексеев Ф.А., Войтов Г.И., Лебедев В.С., Несмелова З.Н. Метан. М.: Недра, 1978. 310 с.

- Лебедев И.И. Геология углеводородных газов в породах фундамента Варангер-Тиманского пояса байкалид//IX Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех-2009»: Материалы конференции; в 3 ч.; ч. 2. Ухта: УГТУ, 2009. С. 294-297.

- Кочетков О.С., Алисиевич Л.Н., Гайдеек В.И., Юдин В.М. О путях формирования месторождений нефти и газа (на примере Тимано-Печорской провинции)//Геология нефти и газа. 2000. №5. С. 44-49.

- Дегазация Земли и генезис нефтегазовых месторождений (к 100-летию со дня рождения академика П.Н.Кропоткина)/Отв. редакторы ак. А.Н.Дмитриевский, Б.М.Валяев. М.: ГЕОС, 2011. 504 с.