О некоторых особенностях региональной поисковой алмазной минералогии

Автор: Зинчук Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов исследований мантийных модулей в кимберлитовых диатремах и прилегающим к ним ореолах рассеяния индикаторных минералов основных алмазоносных районов Сибирской платформы. Комплексно исследовались морфология и химизм гранатов, хромдиопсидов, клинопироксенов, пикроильменитов, хромитов и хромшпинелидов. В целом для каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество минералов алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной разновидности кимберлита. Очень важно как всестороннее изучение кимберлитов, так и исследование самого алмаза - минерала с широким комплексом физико-химических и кристалломорфологических особенностей, отражающих своеобразие термодинамических и геохимических условий их образования, которые могут быть использованы в качестве типоморфных. Детальные комплексные исследования алмаза и его парагенетических минералов-спутников позволяют установить вещественно-индикационные параметры кимберлитового магматизма различной продуктивности и геолого-структурного положения кимберлитовых тел, а также решить вопросы о коренных источниках россыпей алмазов. С изучением индикаторных первичных минералов кимберлитов связано совершенствование направления исследований по прогнозированию и поискам коренных алмазных месторождений, создание наиболее рациональных схем переработки руды, обеспечивающих кристаллосберегающие технологии, а также расширение областей применения алмазов с учетом их реальной структуры и физических особенностей, в том числе выявления природных объектов с повышенным качеством алмазного сырья.

Алмаз и его парагенетические спутники, алмазоносные поля, сибирская платформа

Короткий адрес: https://sciup.org/147246275

IDR: 147246275 | УДК: 551.735.9:553.041 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.2.152

Текст научной статьи О некоторых особенностях региональной поисковой алмазной минералогии

Сибирская платформа (СП) является уникальным регионом, где сосредоточены значительные по масштабам месторождения многих полезных ископаемых, в том числе и алмазов. Для расширения минерально-сырьевой базы развитой здесь горнодобывающей промышленности в необходимых объемах проводятся комплексные геологоразведочные работы с минерагеническим районированием исследуемых перспективных на те или другие полезные ископаемые территорий. Особое место в этом плане занимают алмазы, поскольку в развитии народного хозяйства России им принадлежит важная роль. В пределах СП находки алмазов и других индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) установлены в отложениях верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя, а на отдельных площадях почти повсеместно. Благодаря открытию здесь богатых коренных и россыпных месторождений алмазов в Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) создана и успешно функционирует алмазодобывающая промышленность. Все это обусловливает необходимость восполнения убывающих минеральносырьевых ресурсов. С этой целью на территории многих территорий СП проводятся поиски новых месторождений алмазов. При прогнозных построениях на перспективных в плане их обнаружения территориях важным и

актуальным является изучение минерагени-ческих особенностей алмаза и его ИМК в этих разновозрастных алмазосодержащих терригенных образованиях, а основные алмазоносные районы являются эталонными при таких построениях. Сведения по региональной минералогии алмазоносных регионов в опубликованных работах отражают (Афанасьев, Зинчук, 1987, 1999; Афанасьев и др., 1998, 2000 1,2 ; Зинчук, 2021 1-3 ; Зинчук, Афанасьев, 1998; Квасница и др., 1999; Мацюк, Зинчук, 2001) в основном три следующих направления: а) топоминералогическое картирование; б) прогнозно-минералогическое районирование; в) районирование перспективных территорий. Понятие «топоминералогия» введено академиком Н.П. Юшкиным для изучения закономерностей формирования и распределения минералов и минеральных ассоциаций в геологических системах различных масштабов и структурных уровней (Афанасьев и др., 2002, 2009, 2010; Богатиков и др., 2004; Зинчук, 2023 1-7 ). Минералогическое картирование является одним из главных методов топо-минералогии. Картирование в рамках топо-минералогии представляет собой отражение на карте имеющейся у исследователя информации о распространенности минералов и минеральных ассоциаций, а также их свойств, выраженное в той или иной знаковой или знаково-цифровой форме. Поэтому топоминера-логическая карта – это аддитивное отражение реальной ситуации в рамках имеющихся исследовательских средств. В этих случаях каждый признак выносится на карту в той или иной форме сам по себе, и карта имеет фактографический характер. Как фактографическая основа такая карта служит для дальнейших операций по районированию, поиску взаимосвязей между характером минеральных ассоциаций и геологической средой. На сегодняшний день топоминералогическое картирование – наиболее распространенный способ минералогического картирования (Зинчук, 2022 1-2 ). Привычные карты, на которых знаками вынесена информация об ИМК, алмазам и их ассоциациях, относятся к категории топоминералогических. При всей привлекательности и простоте построения они имеют два принципиально неустранимых недостатка (Братусь и др., 1990, 1991, 1998; Зинчук и др., 1987, 1997, 1998, 1999; Савко и др.,

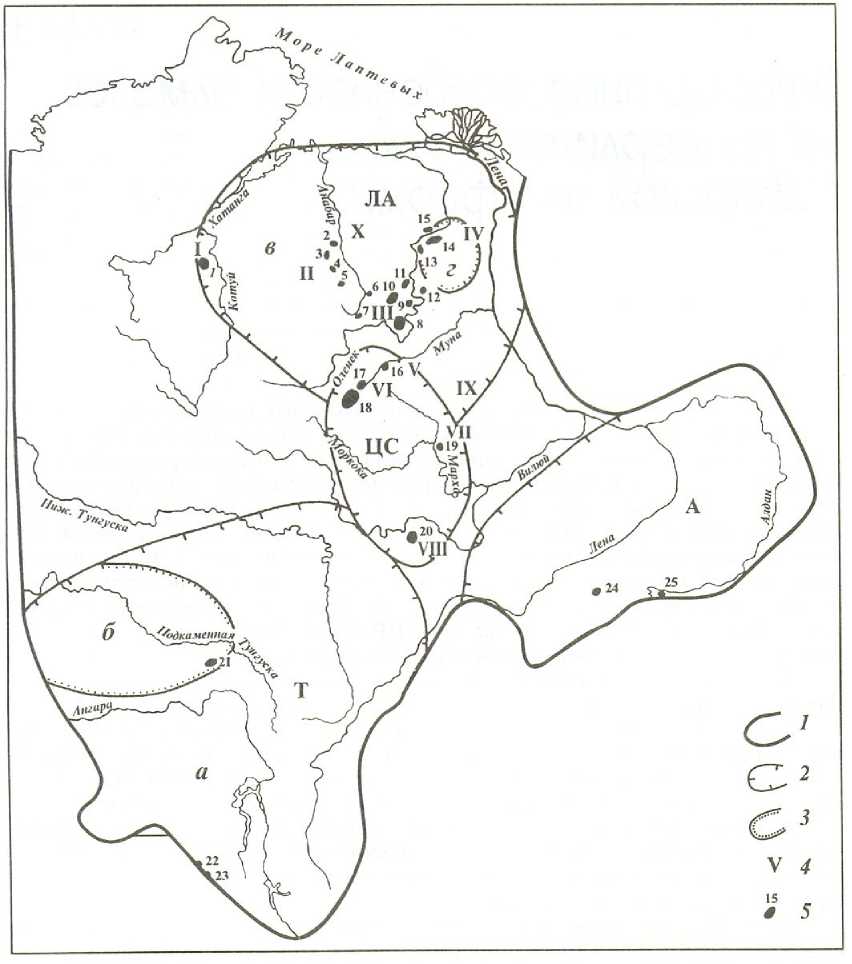

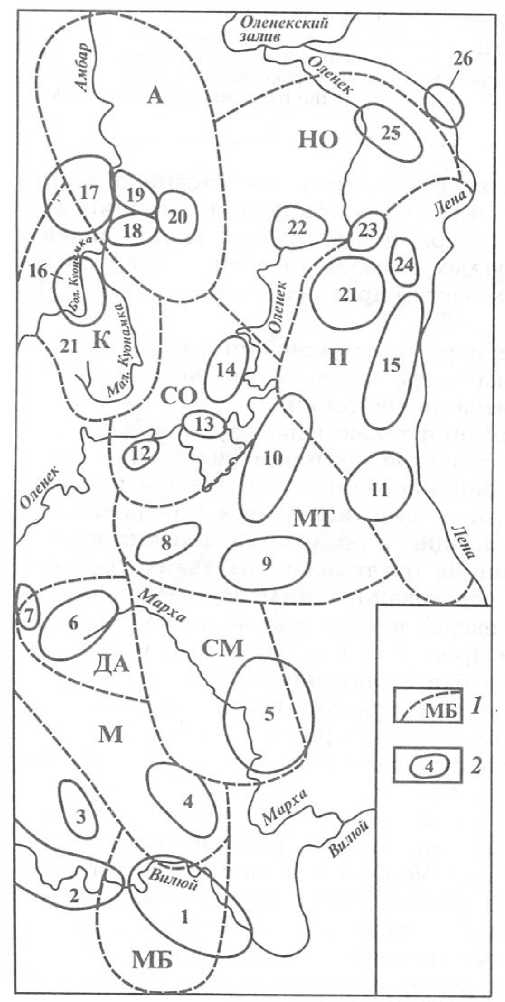

2003): а) огрубление, частичная потеря информации при переводе ее в знаковую систему; б) сложность графического изображения разнородной информации, выраженной в разных шкалах. Постоянными спутниками таких карт являются их перегрузка и плохая читаемость. Именно это обстоятельство побудило нас (Зинчук, 1991, 1992, 1998; Зинчук и др., 2002, 2003, 2004, 2013) искать альтернативные методы, что и привело к разработке прогнозно-минера-логического метода картирования, который не является альтернативой, заменой топоминералогического картирования, а это самостоятельный, отдельный вид картирования. Некоторые задачи топомине-ралогии не могут быть решены на основе прогнозно-минералогического картирования, поскольку целеполагание при их создании иное. Поэтому карту продуктивности отдельных алмазоносных районов, как и платформы в целом, можно создать (Зинчук и др., 1982, 1987, 1993; Котельников, Зинчук, 1996, 1997; Зинчук, Бардухинов, 2021; Харькив и др., 1991; Vasilenko et al., 2002; Serov et al., 2001) только как топоминералогическую со всеми ее трудностями, так как задача такой карты – отражать реальную алмазоносность, но не прогнозировать коренные источники (рис. 1 и 2).

Целевой характер прогнозно-минералогического картирования – идентификация ореолов и локализация местоположения их источников. Для решения задачи идентификации не обязательно использование карты, поскольку она может быть осуществлена путем сопоставления массивов данных, графиков и т.д. В то же время задача локализации может быть решена только на карте. Поэтому в основу прогнозно-минералогического картирования положен комплекс признаков локализации.

В рамках этого подхода шлиховая минеральная ассоциация рассматривается не как аддитивное множество, что соответствует то-поминералогическому подходу, а как система, элементы которой: а) эволюционируют в пространстве; б) каждый элемент характеризуется своими закономерностями и темпами эволюции. Первое обстоятельство связано с изменениями количественных характеристик шлиховой ассоциации и ее элементов по мере удаления от коренного источника.

Второе обстоятельство характеризует сте-

Зинчук, Афанасьев, 1998), которая позволяет пень изменчивости признака в процессе эволюции, которая выражается через поисковую значимость признака; наибольшую значимость имеют высокоградиентные признаки.

На основе данного подхода разработана методика (Афанасьев и др., 1999, 2010;

количественно оценить, насколько сильно изменена исходная ассоциация кимберлитовых минералов в процессе формирования шлихового ореола или в какой мере шлиховая ассоциация ИМК соответствует исходной в коренном источнике.

Рис. 1. Схема районирования по алмазам Сибирской алмазоносной провинции: 1–3 – границы: 1 – Сибирской алмазоносной провинции, 2 – субпровинций (ЦС – Центрально-Сибирской, ЛА – Лено-Анабар-ской, Т – Тунгусской, А – Алданской); 3 – областей: а – Саяно-Тунгусской, б – Байкитской, в – Анабаро-Оленекской, г – Кютюнгдинской; 4 – алмазоносные районы: I – Котуй-Меймечинский, II – Куонапский, III – Среднеоленекский, IV – Нижнеоленекский, V – Верхнемунский, VI – Далдыно-Алакитский, VII – Среднемархинский, VIII – Малоботуобинский; IX – Моркокинский, X – Анабарский; 5 – кимберлитовые поля: 1 – Котуй-Меймечинское, 2 – Орто-Ыаргинское, 3 – Старореченское, 4 – Ары-Мастахское, 5 – Дьюкенское, 6 – Лучаканское, 7 – Куранахское, 8 – Чомурдахское, 9 – Огонер-Юряхское, 10 – Западно-Укукитское, 11 – Восточно-Укукитское, 12 – Верхнемоторчунское, 13 – Мерчимденское, 14 – Верхне-молодинское, 15 – Куойкское, 16 – Верхнемунское, 17 – Далдынское, 18 – Алакит-Мархинское, 19 – Накынское, 20 – Мирнинское, 21 – Чадобецкое, 22, 23 – Ингашинское, 24 – Верхнеалданское, 25 – Ин-гилийское

Рис. 2. Схема районирования Центрально-Сибирской и Лено-Анабарской алмазоносной субпровинций: 1 – границы алмазоносных районов (МБ – Малоботуобинский, М – Моркокинский, СМ – Среднемар-хинский, ДА – Далдыно-Алакитский, МТ – Муно-Тюнгский, СО – Среднеоленекский, К – Куонапский, А – Анабарский, П – Приленский, НО – Нижнеоленекский); 2 – границы полей россыпной алмазоносности (1 – Ботуобинско-Вилюйское, 2 – Верхневилюйское, 3 – Аламджахское, 4 – Ыгыаттинское, 5 – Сред-немархинское, 6 – Верхнемархинское, 7 – Алакитское, 8 – Верхнемунское, 9 – Верхнетюнгское, 10 – Муно-Моторчунское, 11 – Хахчанское, 12 – Силигирское, 13 – Сопкинское, 14 – Укукитское, 15 – Лено-Сюнгюдинское, 16 – Куонапское, 17 – Анабаро-Попигайское, 18 – Нижнеэбеляхское, 19 – Майат-Уджинское, 20 – Верхнеуджинское, 21 – Молодо-Далдынское, 22 – Беенчиме-Куойкское, 23 – Кютюн-гдинское, 24 – Усункинское, 25 – Келимерское, 26 – Нижнеленское)

Изучение эталонных объектов «кимберлитовая трубка – ореол» с расшифровкой истории формирования шлихового ореола позволило выделить следующие восемь признаков локализации коренных источников: концентрация кимберлитовых минералов;

гранулометрия; количественное соотношение: пиропа и пикроильменита, малохроми-стых (оранжевых + красных) и хромистых фиолетовых пиропов, дислокационного и ку-боидного типов гипергенной коррозии пиропов, агрегатных и монокристальных зерен пикроильменита; степень механического износа и уровень сортировки шлиховой ассоциации кимберлитовых минералов. Перечисленные признаки локализации работают (Афанасьев и др., 1999; Зинчук, Бардухинов, 20221-3; Котельников, Зинчук, 2001, 2003) только для ореолов, сформированных в континентальных условиях, где закономерное распределение шлихового материала относительно кимберлитовых тел обусловливается постепенным его перемещением под воздействием текущих вод. В прибрежно-морских условиях сортировка шлихового кимберлитового материала по гранулометрии и плотности, а также механическое истирание зерен минералов достигает максимальной степени, но, в отличие от континентальных условий, в процессе возвратно-поступательного движения под действием волн. Поэтому перечисленные выше признаки в этих условиях не могут служить для локализации коренных источников, поскольку не связаны функционально с их удаленностью.

Для решения некоторых технологических задач, связанных с обогащением кимберлитов, чтобы в конечном итоге получить в максимально сохраненном виде алмазы, предварительно проводилось (Василенко и др., 2000; Горшков и др., 2002; Егоров и др., 2003) петрохимическое и минералогическое картирование руд как в плане трубок Мир, Удачная, Юбилейная, Интернациональная, Сыты-канская, Ботуобинская, Нюрбинская и др., так и на их разведанную глубину. Параллельно с петрохимическим картированием, химические анализы кимберлитов пересчитывали на их минеральный состав по разработанной методике (Зинчук, 2016, 2018; Зинчук и др., 2005, 2007, 2008). Чтобы эффективного использовать этот метод для тех же химически проанализированных проб, отобранных из эксплоразведочных скважин в плане трубок по сетке 40×40 м (а на разведанную глубину скважин пробы для исследований отбирались через каждые 5 м), выполнялись рентген-ди-фрактометрические исследования, дающие для общего контроля фазовый перечень присутствующих в породах минералов. При пересчетах химических анализов кимберлитов учитывались не только вторичные минералы, являющиеся породообразующими и занимающие до 90–95 % объема кимберлитовых пород, но и некоторые первичные. В первую очередь при таких пересчетах определяются компоненты кальциевых минералов, поскольку для них характерны различные радикалы и обычно не типичны широкие изоморфные замещения. Из кальциевых минералов в кимберлитовых породах установлены кальцит, доломит, гипс, перовскит и апатит. Поскольку последний является обычным минералом кимберлитов (редко встречающийся франколит уверенно диагностируется рентгеновскими методами), то при пересчетах все количество Р2О5 соединяется с эквивалентной для данного минерала частью СаО, которая вычисляется из общего содержания этого компонента. Так же поступаем с «образованием» гипса, соответственно, СаО соединяем с сульфатным ангидритом и водой. Поскольку целестин и барит имеют локальное распространение (и приурочены они в основном к жильным образованиям), а другие минералы этой группы для кимберлитов изучаемых нами трубок не характерны, то количество сульфата кальция, полученное путем пересчета, является довольно точным даже при незначительном содержании этого минерала в породе. Оставшаяся часть СаО вместе с СО2 идет на карбонат кальция, который здесь представлен двумя модификациями – кальцитом и арагонитом, причем последний встречается сравнительно редко. Если СО2 в избытке, то, добавляя МgО, рассчитываем кальцит и доломит. Оставшиеся СаО вместе с ТiО2 образуют перовскит. Остатки после вычета на доломит количества МgО идут на флогопит, расчет которого проводится по концентрации в кимберлите К2О. Поскольку других калиевых минералов нами в кимберлитах не установлено, то на «образование» слюды идет не только весь К2О, но и соответствующие количества SiO2, Al2O3, FeO и Н2О. Оставшееся после этого количество MgO пересчитывается на серпентин. Затем по оставшемуся количеству Аl2O3 рассчитываем хлорит. При пересчете серпентина соответствующая часть MgO, FeO и Fe2О3 объединялась с эквивалентными количествами SiO2 и Н2О. Избытки MgO (по отношению к SiO2) и Н2О пересчитывались на брусит. Избыток SiO2 выделялся в виде отдельной фазы, которая в кимберлитах обычно представлена кварцем и халцедоном. Поскольку доминирующим сульфидом железа является пирит, то сульфидную серу «связывали» с соответствующей частью FeO в персульфид. Остальные сульфиды рассчитывались в зависимости от результатов петрографического, рентгенографического и химического анализов. Количество FeO, оставшееся после вычитания на «образование» пирита, идет вместе с Fe2O3 на магнетит. Обычно FeO не хватает для «образования» ильменита и магнетита, поэтому оставшиеся Fe2O3 и Н2О учитываются при расчете гидро-окислов железа (гeтит и др.). Полученные таким образом количественные (цифровые) данные по пересчету валовых химических анализов на минеральный состав с петрографическим и рентген-дифрактометрическим контролем наносились нами на планы соответствующих горизонтов или разрезы на глубину, что позволило получить карты распределения по соответствующим уровням основных породообразующих минералов. Выбор для решения поставленных в настоящей работе задач трубок Удачная и Мир, расположенных в различных районах ЯАП, вызван, прежде всего, их непохожим геологическим строением, что позволило использовать полученные данные и для других трубок всевозможных платформ мира.

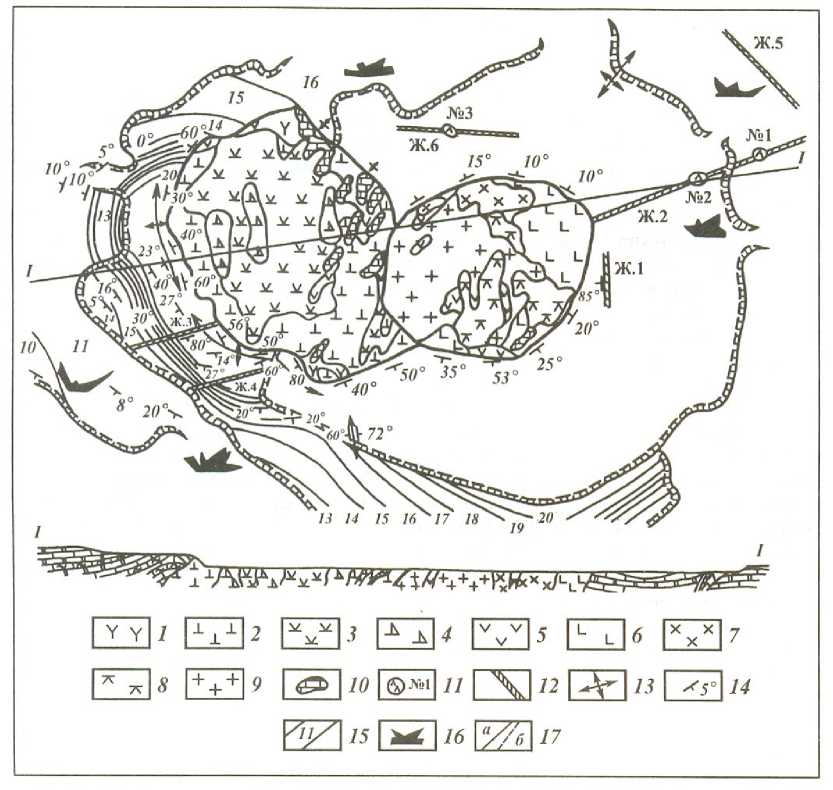

Кимберлитовая трубка Удачная, открытая в Далдыно-Алакитском алмазоносном районе (ДААР), состоит (Зинчук и др., 2016; Котельников и др., 1995; Харькив и др., 1991; Хитров и др., 1987) из двух сопряженных тел (восточного и западного) и на дневной поверхности в плане имеет форму искаженной восьмерки (рис. 3). Западное тело значительно крупнее восточного. В верхней части (примерно до глубины 250–270 м) оба тела контактируют друг с другом, а глубже они разобщены. Вмещающими породами трубки у поверхности являются карбонатные отложения нижнего ордовика, а на глубине – среднего и верхнего кембрия. В верхней части трубки западное тело выполнено кимберлитовыми брекчиями серого и зеленовато-серого цвета. Структура брекчии кристаллолитокластическая, участками автолитовая. Порода интенсивно изменена вторичными процессами. Ксеногенный материал представлен обломками осадочных пород, кристаллических сланцев, реже ультраосновных пород. Автолиты кимберлитов ранних фаз составляют участками до 25 % объема породы. Цементом породы является карбонат-серпентиновый агрегат, содержащий мелкие выделения рудного минерала и довольно многочисленные псевдоморфозы по оливину II генерации. Восточное тело сложено кимберлитовыми брекчиями серого, зеленовато- и темно-серого цвета. Структура породы кристаллокластическая. Главной составляющей являются псевдоморфозы по оливину, участками – свежий оливин. Пироп и пикроильменит относительно редки. Ксенолитов осадочных пород меньше, чем в западном теле, а глубинных пород, наоборот, больше. Содержание автолитов в разных участках брекчии колеблется от 10–15 до 35– 40 %.

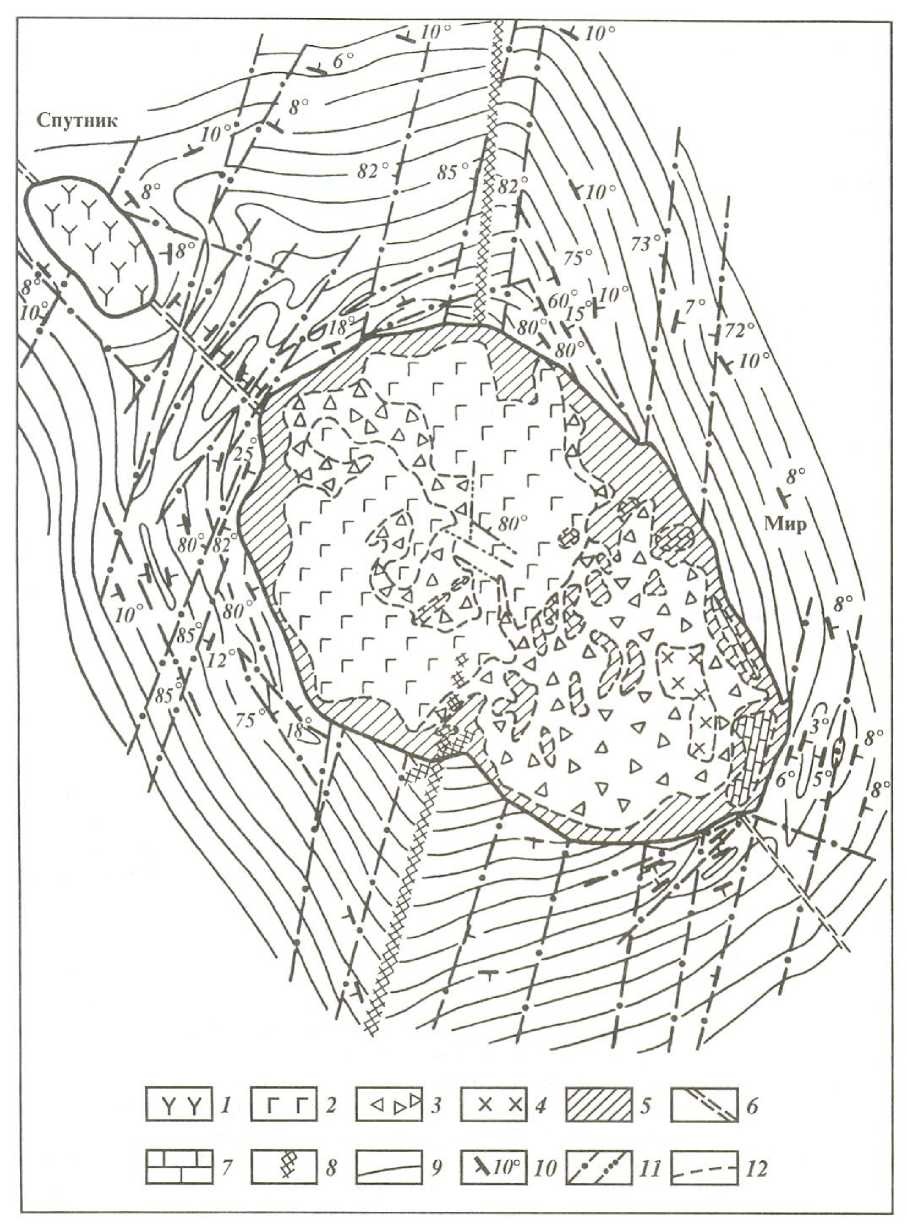

Основная масса породы состоит из тонкоагрегатной смеси серпентина и карбоната. Присутствует довольно много мелких выделений магнетита, перовскита, меньше слюды и микролитов кальцита. Отдельные участки основной массы сложены бесцветным или слегка буроватым серпентином. Внутреннее строение кимберлитовой трубки Мир также сложное и до настоящего времени трактуется неоднозначно, так как разными исследователями выделялось свое количество типов кимберлитов (рис. 4). Мы (Зинчук, 1998, 2018, 2021 1,2 ; Зинчук и др., 2004) придерживаемся мнения, что трубка сформировалась в результате трех этапов кимберлитового магматизма. С первым связаны кимберлитовые брекчии северо-западной части трубки, со вторым – юго-восточной, а к третьему следует отнести небольшое дайкообразное тело кимберлитов в юго-восточной части трубки, имеющее четкие контакты с вмещающими кимберлитовыми брекчиями второго этапа внедрения. Эти три типа кимберлитовых брекчий образовались вследствие последовательного внедрения отдельных порций кимберлитового компонента из эволюционирующего магматического расплава. На глубоких горизонтах трубка Мир состоит из двух «столбов» (юго-восточного и северо-западного), границы между которыми подчеркиваются обилием крупных ксенолитов осадочных пород.

Рис. 3. Геологическая схематическая карта и разрез верхних горизонтов кимберлитовой трубки Удачная: 1 – 9 – кимберлиты разных геолого-петрографических типов западного (1 – 4) и восточного (5 – 9) тел; 10 – ксенолиты осадочных пород («плавающие рифы»); 11 – «слепые» кимберлитовые тела; 12 – кимберлитовые дайки; 13 – оси складок и направление ундуляции; 14 – элементы залегания слоев; 15 – слои вмещающих пород и их номера; 16 – диаграммы трещиноватости; 17 – границы пород: а – установленные, б – предполагаемые

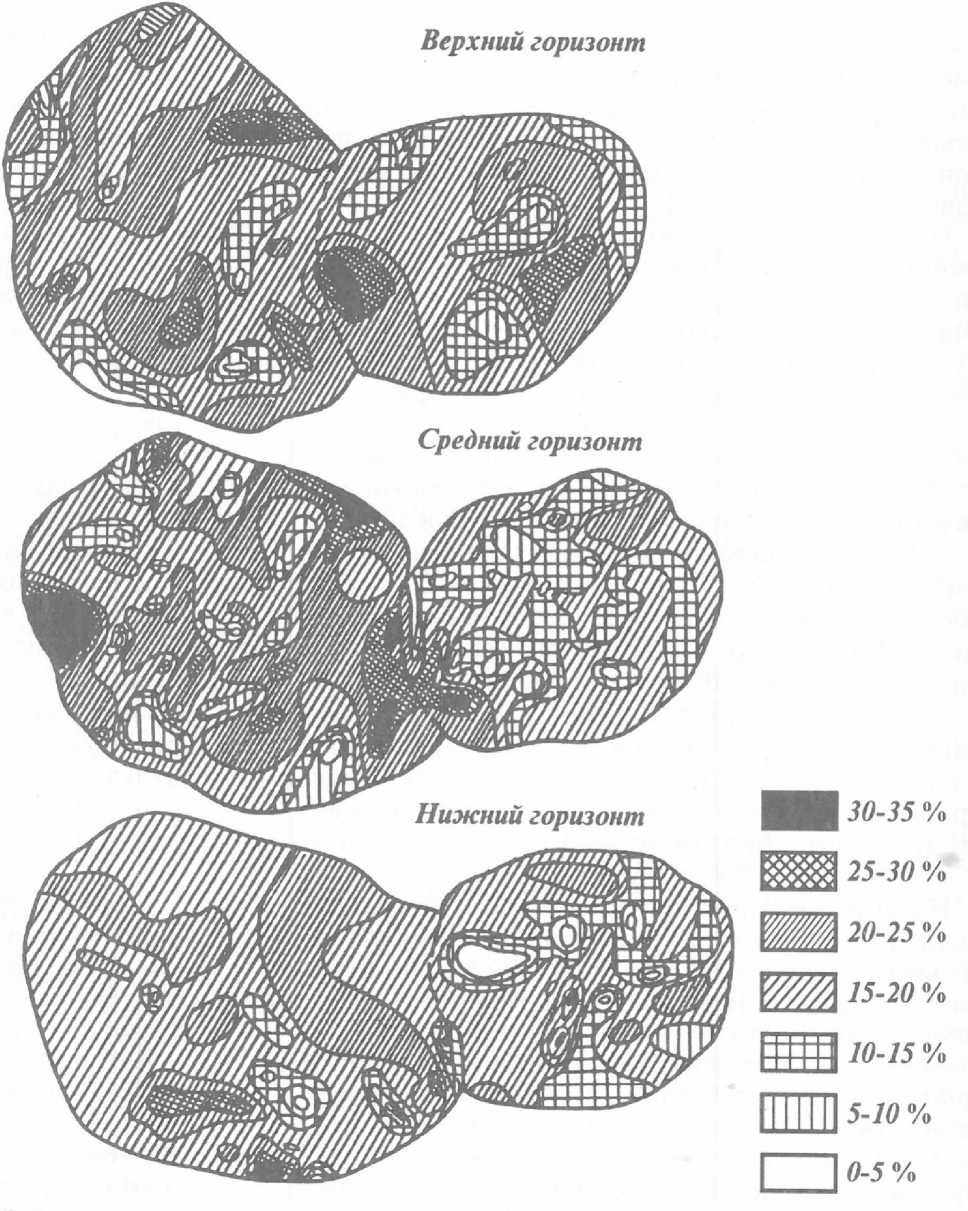

Кроме изучения особенностей распределения вторичных минералов в этих кимберлитах, приводимых в качестве примера уникальных месторождений, по разрезам скважин колонкового бурения и отдельным опорным горизонтам построены карты распределения основных минералов. Так, для кимберлитов трубки Удачная особенности распределения вторичных минералов по ла-терали нами изучены на примере трех опорных горизонтов (в интервале 105 м), расположенных примерно через 35–40 м равномерно, начиная практически с верхних частей трубки (нижний, средний и верхний горизонты). Анализ таких карт показал, что в восточном теле трубки Удачная кимберлиты нижнего горизонта характеризуются сравнительно низкими значениями содержания хлорита, кальцита, гипса и повышенными – слюд и доломита. Заметно ниже здесь разброс значений концентраций серпентина, гипса и хлорита. В то же время наблюдаются резкие колебания в содержании кальцита и доломита, указывающие на неравномерность проявления процессов карбонатизации и распределения в кимберлитах ксенолитов вмещающих пород (рис. 5).

В западном теле трубки Удачная количественные соотношения и распределение рассматриваемых минералов несколько отличаются (Зинчук, 1992, 1998; Зинчук и др., 1987, 1993) от таковых в восточном, но основные тенденции сохраняются и здесь.

Рис. 4. Геолого-структурная схема верхних горизонтов трубок Мир и Спутник: 1 – трубка Спутник; 2 – 4 – трубка Мир, кимберлиты соответственно первой – третьей фаз внедрения; 5 – зона эндоконтакта; 6 – кимберлитовая дайка; 7 – ксенолиты осадочных пород; 8 – зона дробления с галенитовой и сфалеритовой минерализацией; 9 – вскрытые карьером пласты вмещающих карбонатных пород; 10 – элементы залегания осадочных пород и разрывных нарушений; 11 – разрывные нарушения; 12 – границы разновидностей кимберлитовых пород

Пространственное распределение серпентина в породах нижнего горизонта восточного и западного тел трубки Удачная существенно отличается, но в целом его больше в центральной части, что характерно и для кимберлитов трубки Мир, находящейся в Мало-ботуобинском алмазоносном районе (МБАР). На распределение слюдистых образований влияет как количество алюмосиликатов, так и интенсивность их переработки. В верхних горизонтах трубок за счет гипергенного изменения флогопита возрастает концентрация хлорита. Наиболее существенные колебания в соотношениях вторичных минералов отмечены в кимберлитах нижних горизонтов кимберлитовых трубок.

В результате проведенных топоминерало-гических исследований получен богатый материал по количественному распределению преобладающих вторичных минералов в кимберлитовых трубках СП и других платформ мира. Установлены отличия в минеральном составе новообразований не только в разных трубках, но и в плане отдельных тел или блоков одной и той же диатремы. Так, в кимберлитовых породах западного тела трубки Удачная вторичные процессы проявились более интенсивно, отчего породы здесь иногда почти полностью переработаны и представляют, по сути, апокимберлиты. Вторичные изменения пород восточного тела выражены слабо. В кимберлитовой трубке Мир на распределение одних минералов влияет расположение проб относительно контактов тела, содержание других – обратно пропорционально концентрации их прототипов. Но существуют и отдельные участки, в которых отмечены аномальные количества большинства вторичных минералов. К ним следует отнести, например, юго-восточную и восточную части трубки Мир. Причиной таких аномалий могут быть иные, чем на других участках, геодина-мические условия, обусловленные структурно-тектоническими и иными факторами. Установлена неравномерность в серпентинизации и карбонатизации пород, что вызвано в основном чередованием в разрезе блоков пород с различной трещиноватостью. Особенности распределения по площади и по разрезам трубок преобладающих вторичных минералов в значительной мере влияют на физические свойства кимберлитовых пород

(крепость, пористость, влажность, объемный и удельный вес, водонасыщенность, электрическое сопротивление и др.), что в свою очередь определяет особенности их обогащения и извлечения алмазов. Наличие в породах некоторых вторичных минералов может существенно влиять на селективность извлечения алмазов рентгенолюминесцентными методами. Нередко на алмазах в кимберлитах некоторых трубок (Ботуобинская, Нюрбинская и др.) образуются пленки вторичных новообразований, для разрушения которых при обогащении надо знать их состав и распределение в диатремах. Поэтому построенные карты распределения вторичных минералов позволяют лучше планировать технологический процесс и при необходимости вносить в него определенные коррективы.

Районирование перспективных территорий можно проводить как по алмазам (рис. 1 и 2), так и по другим ИМК (рис. 6). Алмаз – минерал с широким комплексом физико-химических, кристаллографических и других особенностей, которые отражают своеобразие термодинамических и геохимических условий его образования и могут быть рассмотрены в качестве типоморфных (Афанасьев и др., 2010; Зинчук и др., 1998, 2004; Квасница и др., 1999; Grachanov et al., 2015).

Алмазы из отдельных кимберлитовых тел, а также нередко из различных минералогопетрографических разновидностей кимберлитов даже в одном месторождении довольно существенно отличаются по ряду типоморфных особенностей (Зинчук и др., 1999; Котельников, Зинчук, 1996, 1997).

Зная свойства алмазов из кимберлитовых тел, можно с большой долей вероятности решить вопрос о коренном источнике изучаемой россыпи или группы россыпей.

В результате многолетних исследований алмазов из коренных и россыпных месторождений СП (Якутия, Иркутская область и Красноярский край) с применением минералогической классификации алмазов, предложенной Ю.Л. Орловым (Орлов, 1984) и имеющей глубокое физическое обоснование, под которой выделяется II генетических разновидностей алмазов (с дополнительным разделением кристаллов отдельных групп по габитусу и морфологическим типам кристаллов), накоплен громадный фактический материал по типоморфным особенностям алмазов из кимберлитовых тел, современных отложений и разновозрастных вторичных коллекторов ран-некарбонового, раннепермского, средне-позднетриасового, раннеюрского, раннемелового и неоген-раннечетвертичного возраста, выделены типы их первоисточников, что позволило провести районирование СП по алмазам.

Рис. 5. Распределение кальцита в кимберлитовых породах трубки Удачная. Содержание минерала (в %): 1 – >30; 2 – 25 – 30; 3 – 20 – 25; 4 – 15 – 20; 5 – 10 – 15; 6 – 5 – 10; 7 – <5

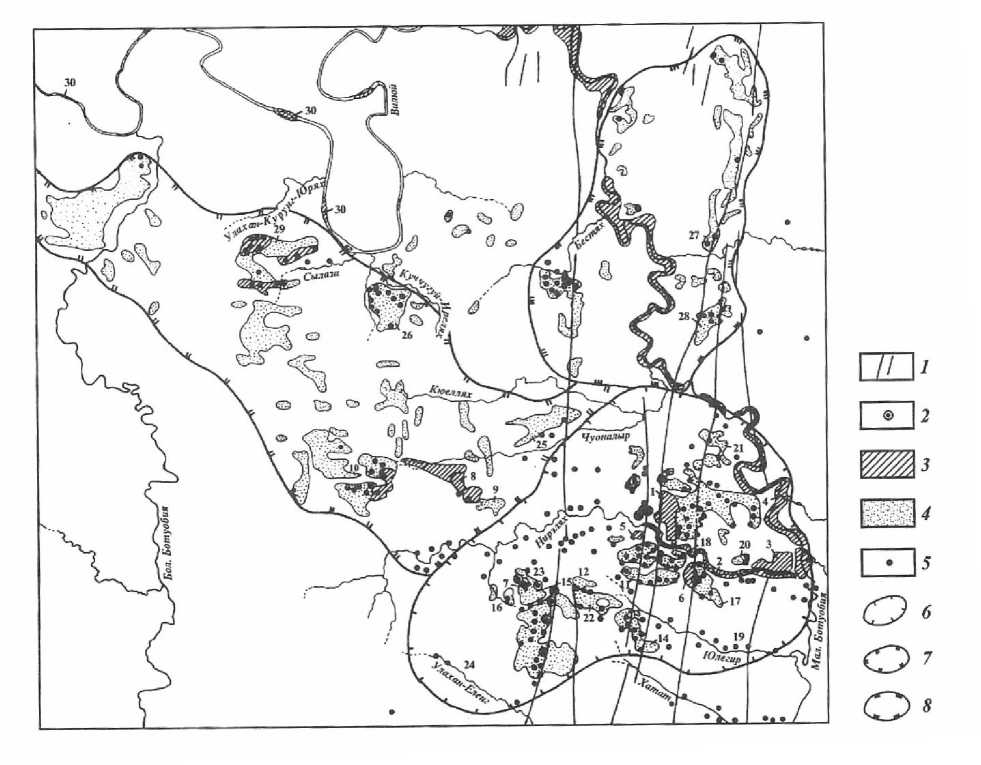

Рис. 6. Схема среднемасштабного районирования бассейна р. Малая Ботуобия (МБАР). Структурнотектонические предпосылки районирования: 1 – кимберлитоконтролирующие разломы Вилюйско-Мархинской зоны. Магматические и минералогические признаки районирования: 2 – кимберлитовые трубки; 3 – россыпные месторождения алмазов (балансовые, забалансовые и россыпи алмазов, оценка которых еще не завершена); 4 – россыпные проявления алмазов и площади развития высококонтрастных ореолов рассеяния их минералов-спутников с находками алмазов, заслуживающие постановки поисково-оценочных работ; 5 – места обнаружения алмазов. Типоморфные особенности алмазов: 6 – центральная ассоциация алмазов (образует Ирелях-Маччобинское россыпное поле); 7 – северо-западная ассоциация алмазов (образует Чуоналыр-Курунг-Юряхское россыпное поле); 8 – северо-восточная ассоциация алмазов (образует Бахчинское россыпное поле). Россыпи и россыпные проявления участков: 1 – Водораздельные галечники; 2 – р. Ирелях; 3 – Горный; 4 – р. Малая Ботуобия; 5 – Дачный-1; 6 – Глубокий; 7 – Новинка; 8 – Восточный; 9 – Солурский; 10 – Западный; 11 – Дачный-2; 12 – Улах-Юряхский; 13 – Юлегирский; 14 – Хадарский; 15 – Берский; 16 – Маччобинский; 17 – Таборный; 18 – Староаэродромный; 19 – Нижнеюлегирский; 20 – Юрский; 21 – Лабахтинский; 22 – Лосиха; 23 – Ку-ранахский; 24 – Улахан-Еленгский; 25 – Чуоналырский; 26 – Куччугуй-Иреляхский; 27 – Бахчинский; 28 – Лимонитовый; 29 – Улахан-Курунг-Юряхский; 30 – р. Вилюй

Разработке научных основ прогнозирования посвящено большое количество работ отечественных геологов-алмазников, которыми собран и проанализирован огромный материал по алмазоносности, условиям формирования и закономерностям размещения алмазных месторождений, а также разработаны принципы и методика составления карт прогноза на алмазы, усовершенствованы прогнозные и поисковые критерии с учетом последних достижений в области изучения алмазных месторождений. В их число входят работы известных ученых якутской, санкт-петербургской, львовской, московской, иркутской, новосибирской школ, детальный обзор которых приведен в наших обобщающих работах (Афанасьев и др., 2010; Зинчук и др., 2005, 2007, 2008; Квасница и др., 1999; Мацюк, Зинчук, 2001). В дальнейшем работы предшествующих исследований получили углубленное развитие по многим направлениям, в результате чего ряд критериев был усовершенствован и получена достаточно цельная картина состояния проблемы. К сожалению, в таких работах недостаточное внимание уделено типоморфизму алмазов на современном уровне исследований, хотя этот критерий является одним из основных при прогнозировании алмазных месторождений и связан с проблемой полигенеза и политипии алмаза. Весьма важным моментом при исследовании потенциально алмазоносных площадей является их геолого-генетическая классификация. При этом применяется (Зинчук и др., 2004; Харькив и др., 1991) следующее ранжирование объектов поисков: алмазоносные провинция, субпровинция, минералогическая зона, кимберлитовое поле, куст кимберлитовых тел, кимберлитовая трубка. В геологической литературе перед токсоном кимберлитовое поле также используются термины «алмазоносные область» и «район», которые основываются уже на геолого-экономических принципах. Именно этот иерархический ряд промежуточных объектов использовался нами (Василенко и др., 2000; Егоров и др., 2003; Савко и др., 2003) при классификации и районировании СП по алмазам. Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых тел СП с использованием различных минералогических классификаций позволило выработать систему анализа их типоморфных особенностей, выделить крупные ассоциации и на структурно-тектонической и формационной основе провести (рис. 1 и 2) региональное (мелкомасштабное) минералогическое районирование СП в целом с выделением отдельных субпровинций. В основу локального районирования положен анализ соотношения отдельных морфологических групп алмазов в разных фациях пород, что позволяет по их типоморфным особенностям выделять отдельные участки россыпей и рудные столбы кимберлитовых тел или сами тела с резко специфическими характеристиками. По типоморфным особенностям алмазов также выделяются отдельные трубки или их рудные столбы. К настоящему времени определен широкий набор типоморфных свойств алмазов: морфология, внутреннее строение, фотолюминесценция, распределение примесных оптически активных азотных и водородных центров, спектры ЭПР, изотопный состав углерода и др. По результатам комплексного исследования алмазов из россыпей СП нами (рис. 1) выделены четыре алмазоносные субпровинции: Тунгусская (с Байкитской и Саяно-Тунгусской областями), ЦентральноСибирская, Лено-Анабарская (с Анабаро-Оленекской и Приленской областями) и Алданская. Последняя характеризуется единичными находками округлых алмазов, в том числе с признаками древности (механический износ, ромбический узор трещин, зеленые пятна пигментации), что обычно свойственно кристаллам из докембрийских толщ. В Тунгусской алмазоносной субпровинции (ТАСП) кимберлитовые минералы и алмазы зафиксированы в средне-верхнекаменноугольных углисто-терригенных отложениях Тычанской и Тарыдакской алмазоносных площадей, которые сложно интрудированы телами траппов, перекрыты туфами триаса и залегают на размытой поверхности глинисто-карбонатных пород среднего-верхнего кембрия или на сохранившейся на них коре выветривания (КВ). Находящиеся в песчано-галечных и неотсортированных песчано-глинистых отложениях пролювиально-аллювиальных и делювиально-пролювиальных фаций первичные минералы кимберлитов (пироп и хромит) характеризуются высокой степенью сортировки и износа. Алмазы здесь также претерпели сортировку и несут на себе следы износа. Ореолы рассеяния алмазов установлены в верхнепалеозойских отложениях на Шушукской, Ча-добецкой и Енисейской площадях, объединенных в Тычанский алмазоносный район. Морфологический спектр алмазов этих площадей значительно отличается от такового известных кимберлитовых тел ЯАП доминированием октаэдрических кристаллов (29 %) и переходных форм (13 %) при высоком содержании ромбододекаэдров (17 %) и типичных округлых алмазов (27 %), в основном до-декаэдроидов с шагренью и полосами пластинчатой деформации. По морфологическим особенностям среди алмазов Тычанского карбонового ореола можно выделить пять групп, близких по типоморфным особенностям, что свидетельствует об их происхождении из трех-четырех типов первоисточников. Алмазы осадочных территорий Иркутской области (бассейн р. Нижняя Тунгуска и Присая-нье) характеризуются сходством типоморфных особенностей, сближающих их с кристаллами складчатых областей некоторых регионов России.

В Центрально-Сибирской алмазоносной субпровинции (ЦСАСП) алмазы отмечены (рис. 2) в верхнепалеозойских отложениях МБАР, Моркокинского (МАР) и ДААР районов. Среднепалеозойские кимберлитовые трубки этих алмазоносных районов тяготеют к Вилюйско-Мархинской зоне глубинных разломов (зоне тектонической активизации). Преобладание алмазов октаэдрического и переходного к ромбододекаэдрическому габитусов отмечено в верхнепалеозойских отложениях МБАР (Курунг-Юряхского, Бахчин-ского и Лапчанского россыпных ореолов). В МБАР пространственно разобщенные ореолы рассеяния алмазов установлены на междуречье Маркоки-Вилюй (Дьюкунахский, Хаты-рыкский, Ыгыаттинский, Чагдалинский и Нижнеморкокинский). Один из перечисленных ореолов - Дьюкунахский - имеет сложную историю формирования, поэтому характеризуется резким преобладанием однозернистых мелких (0,8 мм) обломков алмазов октаэдрического габитуса ассоциации «мирнинского» типа без трещин и включений с превалированием кристаллов со сноповидной штриховкой с небольшой долей остроступенчатых и блоковой структурой I разновидности, по классификации Ю.Л. Орлова (Орлов, 1984), при единичных находках алмазов IV и VIII разновидностей. По своим кристалломорфологическим особенностям алмазы россыпей Дьюкунах и Лиственничная не имеют никаких признаков сходства с кристаллами из кимберлитовых тел территориально близко расположенного ДААР. Содержание двойников и сростков является очень низким и не превышает первые проценты от общего количества кристаллов. Резко преобладают бесцветные камни высокой степени прозрачности при очень низком содержании окрашенных в лилово-коричневый цвет индивидов.

Характерной особенностью алмазов является очень низкое содержание дефектных трещиноватых камней, а также кристаллов с включениями. Районирование разновозрастных россыпей МБАР с учетом их возраста и местоположения свидетельствует об их поли-генности и существовании смешанных ореолов. Мезозойские россыпи Новинка и Водораздельные галечники образованы, соответственно, в основном за счет размыва кимберлитовых трубок Интернациональная и Мир. Значимых отличий алмазов из верхнепалеозойских и мезозойских отложений в пределах одного и того же участка нами не установлено (россыпи Солур и Восточная). В ДААР, расположенном в бассейне верхнего течения рек Марха и Алакит, алмазоносными являются пермо-карбоновые отложения конекской свиты. Несмотря на наличие высокоалмазоносных трубок, этот район характеризуется незначительными масштабами россыпной ал-мазоносности, на что указывает слабая эроди-рованность диатрем. Россыпные проявления алмазов отмечены в пермо-карбоновых отложениях конекской свиты в бассейне рек Сохсолоох-Мархинский и Ойур-Юрэгэ. В целом для большинства ореолов этой территории характерна ассоциация «далдыно-алакит-ского» типа при низком (не более 20 %) содержании типичных округлых алмазов. Для данного региона находки даже нескольких мелких кристаллов алмаза в терригенных отложениях могут являться прямым признаком наличия вблизи алмазоносных кимберлитовых тел. Исходя из типоморфных особенностей алмазов, среди кимберлитовых тел Ала-кит-Мархинского и Далдыно-Алакитского полей по соотношению габитусных форм кристаллов выделяются три группы трубок, что находит отражение и в особенностях алмазов в прилегающих к диатремах верхнепалеозойских отложениях. СМАР, охватывающий правобережье среднего течение р. Марха, в структурном плане находится на южном склоне Анабарской антеклизы, на который наложился северо-западный борт Ви-люйской синеклизы. Здесь широко развиты прибрежно-морские осадки юры, которые перекрывают высокоалмазоносные образования карстового типа позднетриасового-ран-неюрского возраста. Среди алмазов мезозойских россыпей этого района присутствуют псевдоромбододекаэдры «мархинского» типа, встречающиеся в трубках Ботуобинская и Нюрбинская, а также другие морфологические разновидности минерала, не встреченные в указанных диатремах, что, возможно, связано с поступлением их из более древних алмазосодержащих толщ.

Лено-Анабарская алмазоносная субпровинция (ЛААСП) охватывает северо-восточную часть СП и совпадает с полем развития протерозойских и нижнепалеозойских отложений Анабарской антеклизы и Оленекского поднятия, обрамленных выходами пермских, триасовых, юрских и меловых отложений. В ее пределах выделяются (рис. 2) пять алмазоносных районов (Анабарский, Среднеоле-некский, Нижнеоленекский, Приленский и Муно-Тюнгский), в пределах которых обособляются отдельные россыпные поля современного возраста. Древние нижнекарбо-новые россыпи и проявления описаны в Кю-тюнгдинском поле, в которых преобладают (иногда до 95 %) кристаллы I разновидности, представленные преимущественно ламинарными кристаллами ряда октаэдр-ромбододекаэдр октаэдрического (18 %), ромбододека-эдрического (23 %) и переходного между ними (28 %) габитусов, в сумме составляющие более 70 %, что характерно для богатых кимберлитовых тел фанерозойского возраста центральной части СП. Среди них велика доля (до 29 %) полуокруглых кристаллов с блоковой скульптурой. Содержание такого рода кристаллов является аномально высоким среди россыпей северо-востока СП. Для Кю-тюнгдинского поля характерно также очень низкое содержание типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа (10 %) и додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации (до 4,4 %) при присутствии значительного (до 7 %) количества бесцветных кубоидов I разновидности. Среди алмазов есть максимальное для россыпей северо-востока СП количество (до 4 %) индивидов с оболочкой желто-зеленого ряда. Алмазы V и VII разновидностей, типоморфные для остальных россыпей этой субпровинции, в Кютюнгдинском поле полностью отсутствуют. Следует отметить, что наиболее древним на северо-востоке СП вторичным коллектором алмазов ассоциации «эбеляхского» типа являются прибрежно- морские отложения позднетриасового возраста в Нижнеленском алмазоносном районе, среди которых отсутствуют камни с механическим износом и не отмечена сортировка с высоким содержанием битых и колотых кристаллов (Афанасьев и др., 2010; Зинчук и др., 2005, 2007, 2008).

Таким образом, проведенными исследованиями показано, что в пределах юго-западной части СП (ТАСП), отдельных россыпей и ореолов МБАР (Тарыдакский и Дьюкунах-ский) отмечено региональное распространение мелких кристаллов октаэдрического габитуса. Для отдельных площадей Тычанского района выделяются участки, которые предполагают множественность первоисточников при заметном преобладании кристаллов «мирнинского» типа, что позволяет прогнозировать в этом регионе еще неоткрытые коренные источники как среднепалеозойского, так и более древнего возрастов. Результаты комплексного исследования алмазов из разновозрастных россыпей ЦСАСП и их сравнение с кристаллами из кимберлитовых тел этого региона свидетельствуют о том, что каждый из пяти рассмотренных алмазоносных районов характеризуется определенным комплексом их типоморфных особенностей и набором минералогических ассоциаций. Область развития отдельных макроассоциаций (семейств) в пределах субпровинции обычно ограничивается алмазоносным районом, где распространены комплексы разновозрастных прибрежно-морских и терригенных древних вторичных коллекторов позднепалеозойского и мезозойского возраста. В границах МБАР в отдельных россыпях установлена близость типоморфных особенностей алмазов из отложений позднепалеозойского и мезозойского возраста, что свидетельствует о формировании последних за счет размыва древнего коллектора или коренного источника среднепалеозойского и более древнего возраста. Следует отметить полигенность ассоциаций алмазов из разновозрастных россыпей в пределах отдельных алмазоносных районов (МБАР и СМАР) с широким проявлением россыпной алмазоносности, достигающей промышленных концентраций. Алмазы ЛААСП характеризуются резким преобладанием кристаллов невыясненного генезиса (ассоциация «эбе-ляхского» типа) с превалированием минерала кубического и тетрагексаэдрического габитусов, полуокруглых октаэдроидов, сложно деформированных двойников и сростков доде-каэдроидов, а также типичных округлых алмазов во всех возрастно-генетических типах отложений. Масштабы проявления россыпной алмазоносности здесь являются намного большими, чем в других алмазоносных районах провинции. Своеобразие типоморфных особенностей алмазов установлено для нижнекаменноугольных отложений Кютюнгдин-ского прогиба, среди которых до 90 % представлено кристаллами кимберлитового генезиса и около 10 % - типичными округлыми алмазами. По типоморфным особенностям алмазов выделяются два района с различными типами первоисточников. В районе Кю-тюнгдинского грабена и на прилегающей к нему с юго-запада территории развиты преимущественно алмазы «кютюнгдинского» типа октаэдрического типа. На остальной территории региона проявлены россыпи, возникшие за счет многократного перемыва и переотложения вторичных коллекторов в отдельные периоды мезозойской истории рос-сыпеобразования. В этих россыпях преобладают алмазы «нижнеленской» минералогической ассоциации невыясненного генезиса, а также типичные округлые образования.

Важную роль, как и прежде, занимает шлиховой метод прогнозирования и поисков кимберлитовых диатрем с использованием как ИМК (пироп, пикроильменит, хромит, хромдиопсид и др.), так и ряда вторичных минералов (флогопита, хлорита, серпентина и др.), обусловленных индивидуальными особенностями глубокой дифференциации кимберлитового очага и продуктов постмагматического и гипергенного изменения пород. Однако эффективность поисков шлиховым методом существенно снижается при неоднократном перемыве и переотложении кимберлитового материала, поскольку в зависимости от условий транспортировки, удаленности от коренного источника и степени гипергенной переработки пород наблюдается трансформация их отдельных свойств и определенная дифференциация минералов по этим свойствам. В первую очередь изменяется содержание, размер, морфология ИМК и их соотношение (в том числе и цветовых разновидностей минералов). По мере удаления от коренного источника эти минералы подвергаются существенному механическому износу, снижается их содержание, уменьшается средний размер и вес, по которым происходит дифференциация. Совершенствование методов прогнозирования и поисков месторождений алмазов в сложных геолого-тектонических условиях, а также проведение их минералогического районирования по степени перспективности с целью вычленения и объектов поисков территорий (участков), явно бесперспективных на возможное нахождение месторождений алмазов, является очень актуальной задачей. Основной признак, используемый для минералогического районирования алмазоперспективных территорий, это типы шлиховых ореолов, которые в решающей степени влияют на возможность и результативность шлихоминералогических поисков. Выяснение характера строения древних и современных минералогических ореолов, степени и формы износа ИМК, другого комплекса признаков, связанных с миграционными свойствами минералов, демонстрирующими их разнообразие, свидетельствует о различии условий формирования таких продуктивных толщ. Необходимо в первую очередь проводить типизацию условий формирования перспективных площадей, поскольку они определяют литодинамические типы ореолов ИМК, под которыми следует понимать специфический комплекс типоморфных особенностей минеральных индивидов и их ассоциаций, отражающий условия формирования отложений (ландшафтные, геоморфологические, динамику и кинематику среды, литологический и минеральный состав и др.) в рамках той или иной стадии седиментогенеза. При этом следует учитывать три основные группы остановок формирования минералогических ореолов: континентальные (элювиальные, делювиально-пролювиальные, аллювиальные, озерно-болотные и др.), прибрежно-морские трансгрессивные и регрессивные. Процессы перемыва и переотложения осадочных толщ приводят к перемещению ореолов разных литодинамических типов и к формированию гетерогенных ассоциаций ИМК, которое связано с явлением гетерохронности, поскольку оба порождаются переотложением ореолов. Гетерогенные ассоциации минералов довольно характерны для перспективных алмазоносных территорий древних платформ мира.

Список литературы О некоторых особенностях региональной поисковой алмазной минералогии

- Афанасьев В.П., Елисеев А.П., Надолин-ный В.А., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И., Рылов Г.М., Томиленко А.А., Горяйнов С.В., Юрьева О.П., Сонин В.М., Чепуров А.И. Минералогия и некоторые вопросы генезиса алмазов V и VII разновидностей (по классификации Ю.Л. Орлова) // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. 20001. № 5. С. 79-97.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Минерагения древних россыпей алмазов восточного борта Тунгусской синеклизы // Геология и геофизика. 1987. № 1. С. 90-96.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Основные лито-динамические типы ореолов индикаторных минералов кимберлитов и обстановки их формирования // Геология рудных месторождений. 1999. Т. 41, № 3. С. 281-288.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Полигенез алмазов в связи с проблемой коренных россыпей северо-востока Сибирской платформы: доклады Академии наук. 1998. Т. 361, № 3. С. 366-369.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Логинова А.М. Особенности распределения россыпных алмазов, связанных с докембрийскими источниками // Записки Российского минералогического общества. 2009. Т. 138, № 2. С. 1-13.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Похиленко Н.П. Поисковая минералогия алмаза. Новосибирск: Гео, 2010. 650 с.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Тычков С.А. Проблема алмазоносности Сибирской платформы // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. 2002. № 1. С. 19-36.

- Афанасьев В.П., Похиленко Н.П., Логвинова А.М., Зинчук Н.Н., Ефимова Э.С., Сафьянни-ков В.И., Красавчиков В.О., Подгорных М.М., Пругов В.П. Особенности морфологии и состава некоторых хромшпинелидов алмазоносных площадей в связи с проблемой «ложных» индикаторов кимберлитов // Геология и геофизика. 20002. Т. 41, № 12. С. 1729-1741.

- Богатиков О.А., Кононова В.А., Голубева Ю.Ю., Зинчук Н.Н., Илупин И.П., Рот-ман А.Я., Левский Л.К., Овчинникова Г.В., Кон-драшов И.А. Петрогеохимические и изотопные вариации состава кимберлитов Якутии и их причины // Геохимия. 2004. № 9. С. 915-939.

- Братусь М.Д., Зинчук Н.Н., Аргунов К.П., Сво-рень И.М. Состав флюидов во включениях в кристаллах алмаза Якутии // Минералогический журнал. 1990. Т. 12, № 4. С. 49-56.

- Братусь М.Д., Зинчук Н.Н., Краузе Г.Р., Ви-тык М.О. Условия кристаллизации и изотопная природа серы, углерода и кислорода сульфидно-кальциевой ассоциации в трубке Удачная (Якутия) // Геохимия. 1998. № 3. С. 264-270.

- Братусь М.Д., Сворень И.М., Зинчук Н.Н., Аргунов К.П. Газовые компоненты включений в алмазах различных морфологических типов из Якутии // Геохимия. 1991. № 11. С. 1586-1595.

- Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Кузнецова Л.Г. Геодинамический контроль размещения кимберлитовых полей центральной и северной частей Якутской кимберлитовой провинции (пет-рохимический аспект) // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. 2000. № 3(9). С. 3755.

- Горшков А.И., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Шлыков В.Г., Жухлистов А.П., Мохов А.В., Сивцов А.В. Новый упорядоченный смешанослойный минерал лизардит-сапонит из кимберлитов Южной Африки: доклады РАН. 2002. Т. 382, № 3. С. 374-378.

- Егоров К.Н., Зинчук Н.Н., Мишенин С.Г., Серов В.П., Секерин А.П., Галенко В.П., Денисенко Е.П., Барышев А.С., Меньшагин Ю.В., Кош-карев Д.А. Перспективы коренной и россыпной алмазоносности Юго-Западной части Сибирской платформы // Геологические аспекты минерально-сырьевой базы Акционерной компании «АЛРОСА»: современное состояние, перспективы, решения: дополнительные материалы по итогам региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы геологической отрасли АК «АЛРОСА» и научно-методическое обеспечение их решений», посвященной 35-летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА». Мирный: МГТ, 2003. С. 50-84.

- Зинчук Н.Н. Особенности состава и распределения слюдистых образований в кимберлитовых породах Якутии // Известия ВУЗов. Геология и разведка. 1991. № 7. С. 58-66.

- Зинчук Н.Н. Сравнительная характеристика вещественного состава коры выветривания кимберлитовых пород Сибирской и Восточно-Европейской платформы // Геология и геофизика. 1992. № 7. С. 99-109.

- Зинчук Н.Н. Влияние вторичных минералов на облик и состав кимберлитовых пород // Геология и геофизика. 1998. Т. 39, № 12. С. 1704-1715.

- Зинчук Н.Н. Об основных геолого-поисковых обстановках при прогнозировании кимберлитовых трубок // Наука и образование. 2016. № 4(84). С. 7-15.

- Зинчук Н.Н. Особенности минералов слюд в кимберлитах// Вестник Воронежского университета. Геология. 2018. № 2. С. 29-39.

- Зинчук Н.Н. Типоморфные свойства индикаторных минералов кимберлитов и их использование при прогнозировании месторождений алмаза на Сибирской платформе // Отечественная геология. 20211. № 2. С. 41-56.

- Зинчук Н.Н. Докембрийские источники алмазов в россыпях фанерозоя // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20212. № 3. С. 50-61.

- Зинчук Н.Н. Геологические исследования при поисках алмазных месторождений // Вестник Воронежского университета. Геология. 2021з. № 4. С. 35-52.

- Зинчук Н.Н. О специфике глинистых минералов в осадочных формациях // Вестник Пермского университета. Геология. 2022i. № 1. С. 10-23.

- Зинчук Н.Н. Роль петролого-минералогиче-ских исследований при оценке потенциальной ал-мазоносности кимберлитов // Отечественная геология. 20222. № 1. С. 59-70.

- Зинчук Н.Н. О геохимических особенностях разновозрастных образований алмазоперспектив-ных территорий // Отечественная геология. 20231. № 1. С. 42-55.

- Зинчук Н.Н. Литолого-стратиграфические исследования при алмазопоисковых работах // Вестник СВФУ. Науки о Земле. 20232. № 1(29). С. 528.

- Зинчук Н.Н. Особенности гидротермального и гипергенного изменения слюдистых кимберлитов // Вестник Пермского университета. Геология. 2023з. Т. 22, № 1. С. 32-50.

- Зинчук Н.Н. Сульфаты в кимберлитовых породах // Отечественная геология. 20234. № 2. С. 5672.

- Зинчук Н.Н. Особенности кальцита из кимберлитовых пород // Вестник Воронежского университета. Геология. 20235. № 2. С. 28-43.

- Зинчук Н.Н. О геолого-поисковых типах кимберлитовых трубок // Известия Коми НЦ УрО РАН. Науки о Земле. 2023б. № 2(60). С. 43-56.

- Зинчук Н.Н. Особенности сульфидов в кимберлитовых породах // Вестник Воронежского университета. Геология. 20237. № 4. С. 47-62.

- Зинчук Н.Н., Афанасьев В.П. Генетические типы и основные закономерности формирования алмазоносных россыпей // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1998. № 2. С. 66-71.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. О специфике изучения алмаза при прогнозно-поисковых работах (на примере Сибирской платформы) // Руды и металлы. 2021. № 3. С. 59-75.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. Алмазы из низкопродуктивных кимберлитов // Руды и металлы. 20221. № 1. С. 77-93.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях // Вестник Пермского ун-та. Геология. 20222. Т. 21, № 2. С. 149-166.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. Алмазы из полупромышленных кимберлитов // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20223. № 2. С. 32-45.

- Зинчук Н.Н., Борис Е.И., Стегницкий Ю.Б. Структурно-формационное и минерагеническое районирование территорий развития погребенных кор выветривания и продуктов их переотложения в алмазоносных регионах (на примере Якутской кимберлитовой провинции) // Геология и геофизика. 1998. Т. 39, № 7. С. 950-964.

- Зинчук Н.Н., Борис Е.И., Яныгин Ю.Т. Особенности минерагении алмаза в древних осадочных толщах (на примере верхнепалеозойских отложений Сибирской платформы). Мирный: МГТ, 2004. 172 с.

- Зинчук Н.Н., Зинчук М.Н., Котельников Д.Д., Шлыков В.Г., Жухлистов А.П. Структурно-кри-сталлохимические преобразования слоистых минералов на разных стадиях гипергенного изменения кимберлитов // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2002. № 1. С. 4760.

- Зинчук Н.Н., Зуев В.М., Коптиль В.И., Черный С.Д. Стратегия ведения и результаты алма-зопоисковых работ // Горный вестник. 1997. № 3. С. 53-57.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И., Борис Е.И., Липа-шова А.Н. Типоморфизм алмазов из россыпей Сибирской платформы как основа поисков алмазных месторождений // Руды и металлы. 1999. № 3. С. 18-31.

- Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Горшков А.И. Идентификация и генезис лизардит-сапонитового смешанослойного образования в кимберлитах одной из трубок Южной Африки // Литология и полезные ископаемые. 2003. № 1. С. 87-96.

- Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Соколов В.Н. Изменение минерального состава и структурных особенностей кимберлитов Якутии в процессе выветривания // Геология и геофизика. 1982. № 2. С. 42-53.

- Зинчук Н.Н., Мельник Ю.М., Серенко В.П. Апокимберлитовые породы // Геология и геофизика. 1987. № 10. С. 66-72.

- Зинчук Н.Н., Савко А.Д., Крайнов А.В. Кимберлиты в истории Земли. Труды НИИ геологии ВГУ: учебное пособие. Воронеж: ВГУ, 2013. Вып. 68. 100 с.

- Зинчук Н.Н., Савко А.Д., Шевырев Л.Т. Историческая минерагения в 3-х томах. Введение в историческую минерагению. Воронеж: ВГУ, 2005. Т. 1. 590 с.

- Зинчук Н.Н., Савко А.Д., Шевырев Л.Т. Историческая минерагения в 3-х томах. Историческая минерагения древних платформ. Воронеж: ВГУ, 2007. Т. 2. 570 с.

- Зинчук Н.Н., Савко А.Д., Шевырев Л.Т. Историческая минерагения в 3-х томах. Историческая минерагения подвижных суперпоясов. Воронеж: ВГУ, 2008. Т. 3. 622 с.

- Зинчук Н.Н., Специус З.В., Зуенко В.В., Зуев В.М. Кимберлитовая трубка Удачная. Вещественный состав и условия формирования. Новосибирск: НГУ, 1993. 147 с.

- Квасница В.Н., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Ти-поморфизм микрокристаллов алмаза. М.: Недра, 1999. 224 с.

- Котельников Д.Д., Домбровская Ж.В., Зинчук Н.Н. Основные закономерности выветривания силикатных пород различного химического и минералогического типа // Литология и полезные ископаемые. 1995. № 6. С. 594-601.

- Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Типоморфные особенности и палеогеографическое значение слюдистых минералов // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1996. № 1. С. 53-61.

- Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Особенности глинистых минералов в отложениях различных осадочных формаций // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1997. № 2. С. 53-63.

- Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Условия накопления и постседиментационного преобразования глинистых минералов в осадочном чехле земной коры // Вестник Воронежского университета. Геология. 2001. № 12. С. 45-51.

- Котельников Д.Д., Зинчук Н.Н. Об аномалии общей схемы преобразования разбухающих глинистых минералов при погружении содержащих их отложений в стратисферу // Вестник Воронежского госуниверситета. Серия геология. 2003. № 2. С. 57-68.

- Мацюк С.С., Зинчук Н.Н. Оптическая спектроскопия минералов верхней мантии. М.: Недра, 2001. 428 с.

- Орлов Ю.Л. Минералогия алмаза. 2-е изд. М.: Наука, 1984. 264 с.

- Савко А.Д., Зинчук Н.Н., Шевырев Л.Т., Ильяш В.В., Афанасьев Н.С. Алмазоносность Воронежской антеклизы. Труды НИИГ Воронежского ун-та. 2003. Т. 17. 121 с.

- Харькив А.Д., Зуенко В.В., Зинчук Н.Н., Крючков А.И., Уханов А.В., Богатых М.М. Петрохимия кимберлитов. М.: Недра, 1991. 304 с.

- Хитров В.Г., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д. Применение кластер-анализа для выяснения закономерностей выветривания пород различного состава // Доклады АН СССР. 1987. Т. 296, № 5. С. 1228-1233.

- Vasilenko V.B., Kuznetsova L.G., Volkova N.I., ZinchukN.N., Krasavchikov V.O. Diamond potential estimation based on Kimberlite major element chemistry // Journal of Geochemical Exploration. 2002. Vol. 76, No. 2. P. 93-112.

- Grachanov S.A., Zinchuk N.N., Sobolev N.V. The age of Predictable primary diamond sources in the Northeastern Siberian platform // Doklady Earth Sciences. 2015. Vol. 465, No. 2. P. 1297-1301.

- Serov I.V., Garanin V.K., Zinchuk N.N., Rot-man A.Ya. Mantle Sources of the kimberlite Volcan-ism of the Siberian Platform // Petrology. 2001. Vol. 9, No. 6. P. 576-588.