О некоторых вопросах повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий льноводства Вологодской области

Автор: Гордеева Анна Александровна, Агапова Татьяна Николаевна

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1 (5), 2012 года.

Бесплатный доступ

показана экономическая ситуация в льноводстве области, отражена структура факторов производства, проведен статистический анализ состояния льносеющих сельскохозяйственных предприятий, показаны пути и возможности достижения конкурентных преимуществ и повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий в современных условиях хозяйствования

Вологодская область, отрасль льноводства, эффективность, конкуренто-способность, конкурентные преимущества, факторы производства, производительность труда, совокупная производительность факторов производства

Короткий адрес: https://sciup.org/14998622

IDR: 14998622

Текст научной статьи О некоторых вопросах повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий льноводства Вологодской области

В условиях развития процессов глобализации экономики и вступления России в ВТО, повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятии льноводческой отрасли сельского хозяйства области является актуальной задачей.

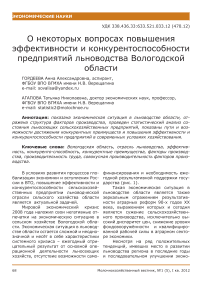

Мировой экономический кризис 2008 года наложил свои негативные отпечатки на экономическую ситуацию в сельском хозяйстве Вологодской области. Экономическая ситуация в льноводстве области остается сложной и неоднозначной и несёт в себе характеристики системного кризиса – ежегодный отрицательный результат от основной операционной деятельности льносеющих хозяйств, отсутствие возможности само- финансирования и необходимость ежегодной результативной поддержки государства (рис. 1).

Такая экономическая ситуация в льноводстве области является также зеркальным отражением результативности аграрных реформ 90-х годов XX века, выражением которых и сегодня является сужение сельскохозяйственного производства, исключительно высокий диспаритет цен, снижение уровня фондовооружённости и квалифицированной рабочей силы в аграрном секторе экономики.

Несмотря на ряд положительных тенденций, имевших место в развитии льноводства региона в последние годы и последовательном улучшении эконо-

Рисунок 1. Экономическая ситуация в льноводстве Вологодской области (1991 -2010 гг.)

Источник: расчитано автором по данным форм отчетности сельскохозяйственных предприятий Вологодской области

мической ситуации в отрасли, главными целями сельскохозяйственных льнопро-изводителей остаются: выживание, повышение доходности, обеспечение экономического роста.

Для сельскохозяйственных льно-производителей области характерна конкурентная слабость, которая в настоящее время, определяется тем, что с одной стороны, они не были подготовлены и в условиях радикальной трансформации хозяйственной системы вдруг оказались в конкурентных условиях принципиально отличавшихся от тех условий хозяйствования, на которых строилась их деятельность прежде, при плановой экономике и выраженной целенаправленной поддержке государства. С другой стороны, в условиях открытой экономики, они были изначально поставлены в неравные конкурентные условия, так как столкнулись с обладавшими более высоким конкурентным преимуществом иностранными льнопроизводителями.

Достаточно подчеркнуть, что сегодня потребности текстильного сектора экономики России в высококачественном волокне льна на 50‒60 % удовлетворяются за счет зарубежных поставщиков, а в Вологодской области до 80 % поставок длинного волокна на ОАО «Вологодский текстиль» идёт из Белоруссии и др. стран. Это серьёзные конкурентные силы для отечественных льнопроизво-дителей, занимающихся производством льна-долгунца и поставками льноволокна на отечественные текстильные предприятия.

Отсюда, на наш взгляд, можно сделать вывод, что понятие конкуренции в практике предприятий льноводства области сегодня необходимо рассматривать намного более широко, не как «поле ближайших льнопроизводителей, где собственно никакой конкуренции», а как совокупность многогранных конкурентных сил, действующих на предприятия льноводства, извне с разной

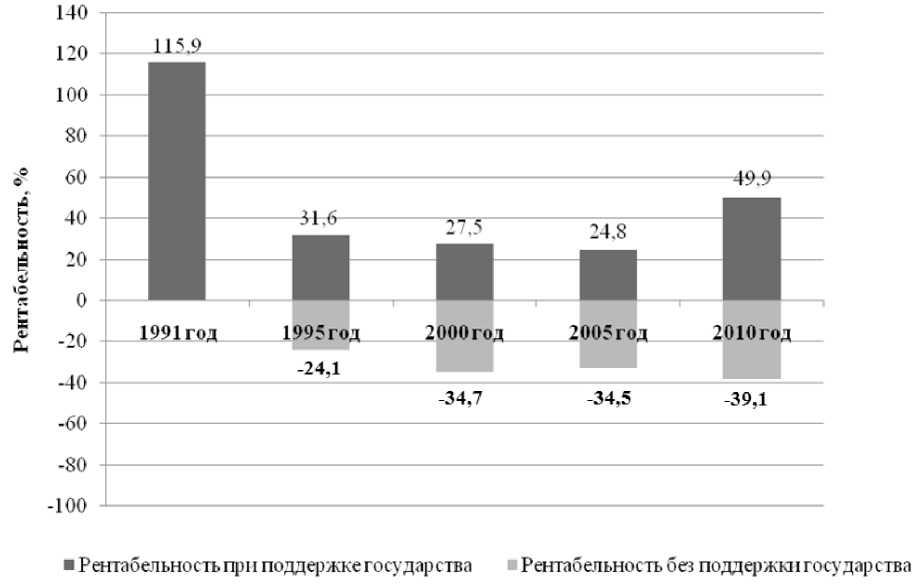

Рисунок 2. Структура ресурсов (факторов) производства

частотой и силой, что достаточно чётко отражено в известной модели «Пяти конкурентных сил» М. Портера [2].

В настоящее время, в условиях снятия таможенных барьеров, в рамках таможенного союза стран СНГ, возникает острая необходимость систематизировать эти силы как факторы влияния на конкурентоспособность предприятий льноводства области и обеспечить в рамках предприятий управление формированием конкурентных преимуществ льнопроизводителей и повышения конкурентоспособности предприятий льноводства при выходе с льнопродукцией на региональный и другие рынки льна.

Что касается формирования конкурентных преимуществ льнопроизво-дителей, то проблема заключается в повышении экономической эффективности операционной деятельности предприятий льноводства. Именно экономическая эффективность как категория, с одной стороны, показывает в общем виде конечный полезный эффект производства и живого труда, т. е. отдачу совокупных вложений, с другой стороны отражает первичность самой категории эффективности по отношению к категории конкурентоспособности. Академик РАСХН И. Г. Ушачев убедительно аргументирует: «… только эффективность массового товаропроизводителя создает базу для развития и конкурентоспособности отрасли и экономики страны» [4].

Безусловно, формирование конкурентных преимуществ предприятия льноводства может иметь место только при достижении эффективности в льнопроизводстве всей совокупности производительных ресурсов (факторов) производства, используемых предприятиями льноводства и несущих в себе влияние природно-климатических, организационно-технологических и социально-экономических факторов, определяющих конечные результаты производства (рис. 2).

В сельском хозяйстве, как отмечает в своем исследовании А. В. Петриков, первичным является использование земли, а естественную основу любого сельскохозяйственного производства составляют агробиоценозы. [1]. Потеря в годы проведения аграрных реформ условий сохранения продуктивности и способности саморегуляции агробиоценозов привела к резкому снижению плодородия почв, практически во всех льносеющих районах области, за исключением индустриально развитых – Вологодский, Череповецкий, Шекснинский районы. Данное условие определяет низкий уровень урожайности и низкое качество льнопродукции, что ограничивает возможности формирования конкурентных преимуществ на этой основе.

Объективным решением, на наш взгляд, здесь является углубление исторически сложившейся в области специализации льноводства с молочным животноводством, оптимизация количества льносеющих хозяйств по производственно-сырьевым зонам льноводства, оптимизация площадей посевов льна-долгунца с их концентрацией в рамках эффективного севооборота.

Указанное нами можно показать в результативной группировке деятельности льносеющих сельскохозяйственных предприятий области, по результатам

71,8 % льносеющих хозяйств (I, II и III гр.) по уровню урожайности и себестоимости льнопродукции находятся ниже границы IV группы хозяйств, соответственно, I гр. на 107,5 % и 36 %, II группа на 35% и 25,1 %, III группа на 21,2 % и 9 %. Обращает на себя внимание низкая выручка хозяйств от реализации льнопродукции в расчете на 1 га посева льна-долгунца. Уже такой краткий анализ позволяет показать, что в льноводстве, в настоящее время, в общей совокупности факторов производства, особое место занимают труд и капитал.

Конкурентоспособность производства продукции льноводства, льносею-

Таблица 1. Влияние размера площади посева льна-долгунца в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области на эффективность его возделывания (2010 год)

Как видно из данных таблицы 1, размер посевной площади в расчете на одно льносеющее хозяйство объективно определяет уровень эффективности возделывания льна-долгунца.

Наибольшую экономическую результативность при существующей системе машин и технологиях возделывания льна имеют льносеющие предприятия IV группы, но они составляют лишь 12,5 % от общей совокупности исследуемых льносеющих хозяйств области.

щих хозяйств и отрасли в целом в значительной мере определяются затратами живого труда. Льноводство, при фактически сложившейся технологии производства и влиянию ряда дестабилизирующих факторов, указанных выше, относится к трудоемким отраслям сельского хозяйства. Известно, что чем ниже трудоёмкость, т. е. затраты на единицу продукции, тем выше производительность живого труда и ниже себестоимость единицы продукции, в рамках совокупных затрат труда.

В связи с этим научный и практический интерес вызывает анализ тру-

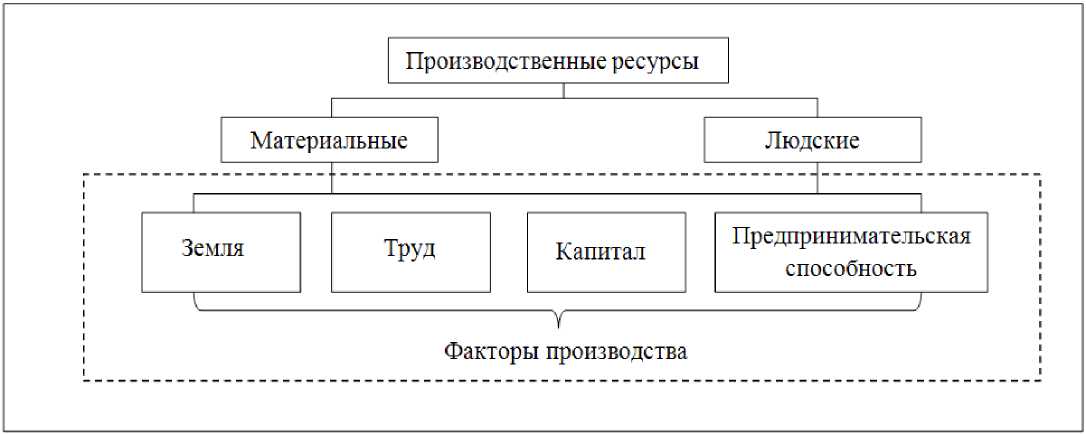

Рисунок 3. Динамика затрат труда на получение 1 тонны льнотресты

доёмкости как признака достаточно существенного для культуры льна и отражающего процесс интенсификации льноводства (рис. 3).

Трудоёмкость производства льнотресты за период с 2000 по 2010 год снизилась с 21,7 чел.-часа до 11,0 чел.-часа, что в 1,9 раза меньше уровня 2000 года. При этом общая тенденция времени.

В сочетании с данным анализом рассмотрим влияние затрат труда на результативные показатели конкурентоспособности – урожайность, качество и себестоимость льнотресты на основании группировки льносеющих хозяйств по важнейшему признаку – уровню затрат на 1 га посева льна, с одновременным

Таблица 2.

Из данных таблицы не трудно видеть, что средний уровень затрат труда на 1 га посева льна имеет значительные колебания от 4,1 чел.-часа в I группе до 35,9 в V группе, значительную вариацию по группам хозяйств имеют так же урожайность, сортономер и себестоимость льнотресты, что говорит о диспропорциях в ведении льнопроизводства, определяемых влиянием факторов внутренней и внешней среды. Группировка отражает достаточно низкую урожайность льнотресты, а значит и низкую производительность труда, это же касается и качества льносырья. При такой урожайности и качестве продукции производство льна-долгунца становится экономически проблематичным. То есть поставленная выше цель «выживание» для сельскохозяйственных льнопроизводителей имеет особое значение.

И сейчас важно в принципе изменить ситуацию, то есть обеспечить производство конкурентоспособной продукции, но при этом ставку следует делать на оптимизацию затрат труда, т. е. необходимо вкладывать в продукцию все необходимое, обеспечивая ее качество, которое в каждый момент времени хотят или ожидают найти на рынке льнопро-дукции потребители.

Наши выводы исходят из анализа практики работы льносеющих хозяйств региона. По данным анализа затрат труда можно констатировать, что в льноводстве ещё далеко не используются резервы закона экономии времени, выражающиеся в оптимальном сокращении времени на производство единицы продукции при одновременном росте его физического объёма, то есть росте производительности труда. Как показывает практика передовых льносеющих хозяйств области (ООО «Искра» Шекснин-ский район – затраты труда 9,5 чел-час/ га, урожайность 18,4 ц/га, сортономер льнотресты от 1,1 до 1,5, себестоимость 384 руб/ц льнотресты; СХПК «Батран» Череповецкий район, соответственно 9,0 чел-час/га, 21 ц/га, от 1,1 до 1,75, 756 руб/ц; ООО «Северодвинец» Ве- ликоустюгский район – 9 чел/час на га, 20,5 ц/га, от 1,0 до 1,5, 694 руб/ц; КФХ Гребенюка В.В. Верховажский район – 7,1 чел-час/га, 23,7 ц/га, от 1,0 до 2, 802 руб/ц и ряд др. хозяйств) в повышении эффективности производства льна-долгунца и конкурентоспособности предприятий необходимы как минимум следующие условия:

-

а) замещение дефицитного живого труда в льноводстве более производительными материально-вещественными факторами производства (семена высоких кондиций, система удобрений, разработанная под культуру лён-долгунец, средства защиты льна-долгунца, научно-обоснованная система возделывания льна-долгунца) и совершенствование технологической структуры основного капитала (современная система производительных и ресурсосберегающих машин), что является определяющим в воздействии фондовооружённости труда на его производительность;

-

б) существенное повышение качества рабочей силы в части выполнения агротехники возделывания льна-долгунца;

-

в) повышение уровня организационно-социальных факторов в части труда - применение экономически более эффективных распределительных отношений в части оптимизации трудовой нагрузки работников льноводства и мотивации их труда;

-

г) оптимизация государственной поддержки льноводства в части решения проблемы диспаритета цен и проблемы инновационно-ориентированного развития отрасли льноводства.

Данные условия позволяют обеспечить рост совокупной производительности факторов производства, как ключевого направления повышения эффективности льноводства и его конкурентоспособности в современных условиях хозяйствования.

Список литературы О некоторых вопросах повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий льноводства Вологодской области

- Петриков, А. В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная реформа в России/А. В. Петриков. -М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. -146 с.

- Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества/М. Портер; пер. с англ. -М.: Международные отношения, 1993.

- Селин, М. В. Производительность труда: методол огия определения и резервы роста/М. В. Селин. -Вологда: ВГМХА, 2002, -205 с.

- Ушачев, И. Г. Экономический рост и конкурентоспособность сельского хозяйства России/И. Г. Ушачев//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2009, №3. -С. 1-9.