О памятниках карамолинского типа в Восточной Сарыарке (вторая половина I тысячелетия до новой эры)

Автор: Бейсенов Арман Зияденович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Памятники второй половины - конца I тыс. до н. э. на территории Центрального Казахстана изучены недостаточно полно. В 1966 г. М. К. Кадырбаевым в восточной части этого региона была выделена тасмолинская культура раннего железного века с двумя хронологическими этапами - VII-VI и V-III вв. до н. э. В наши дни вопросы наличия памятников второго этапа уточняются, поскольку для большинства районов Центрального Казахстана уверенно определяемых тасмолинских памятников этого времени исследователи не обнаруживают. Автором в 1995 г. был выделен коргантасский тип памятников, представленных захоронениями, имеющими в головной части особые жертвенные пространства, куда укладывались черепа и кости ног домашних животных. Высказано предположение о том, что памятники коргантасского типа своим происхождением связаны c восточными районами Центральной Азии и в этнокультурном отношении принадлежат раннехуннуским племенам. Памятники датируются IV-II вв. до н. э. В полевом сезоне 2013 г. на юго-востоке Карагандинской области автором исследованы четыре кургана в могильнике Карамола. Объекты оставлены племенами позднесакского периода. Две радиоуглеродные даты, полученные в лаборатории Королевского Университета Белфаста (Великобритания), укладываются в интервал IV-II вв. до н. э. С учетом некоторых ранее исследованных памятников, а также наличия в данном районе и других аналогичных по внешнему виду объектов, автор выделяет изученные курганы в особый карамолинский тип. Эти могильники оставлены группами населения, обитавшими на южных и юго-восточных окраинах Центрального Казахстана и испытавшими этнокультурные влияния со стороны племен сопредельных регионов. Таким образом, после завершения линии развития тасмолинской культуры, в восточной части территории Центрального Казахстана бытовали погребальные памятники коргантасского и карамолинского типов. Для указанного ареала остается актуальной проблема конкретизации вопроса участия групп тасмолинского происхождения в составе коргантасского и карамолинского населения.

Восточная сарыарка, eastern saryаrka, центральный казахстан, алтай, жетысу, коргантас, тасмолинская культура, карамолинский тип, курган, серьги, подвеска

Короткий адрес: https://sciup.org/147219151

IDR: 147219151 | УДК: 903/904

Текст научной статьи О памятниках карамолинского типа в Восточной Сарыарке (вторая половина I тысячелетия до новой эры)

В изучении раннего железного века Центрального Казахстана особое место занимают малоисследованные памятники второй половины I тыс. до н. э. В 1966 г. М. К. Кадырбаевым была выделена тасмолинская культура раннего железного века с двумя хронологическими этапами – VII–VI и V–III вв. до н. э. Основные материалы исследователем получены на северо-восточной окраине Центрального Казахстана – по р. Шидерты [1966]. Раскопанные здесь в группах могильников Тасмола, Карамурун, Нурманбет погребения объединены в «шидертинскую» группу и рассматриваются в качестве объектов, оставленных одним племенным сообществом. В наши дни вопросы наличия комплексов второго этапа уточняются, поскольку в большинстве районов Центрального Казахстана собственно тасмо-линских памятников этого времени исследователи не обнаруживают.

С конца 1980-х гг. автор осуществляет исследования объектов раннего железного века в Центральном Казахстане. Основные работы ведутся в лежащих к югу от р. Шидерты центральных, гористых районах рассматриваемого региона, остававшихся «белым пятном» в ранние периоды исследований. В районах островных низкогорий – Каркаралы, Баянаул,

Бейсенов А. З. О памятниках карамолинского типа в Восточной Сарыарке (вторая половина I тыс. до н. э.) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 68–79.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография

Кызыларай открыта и изучена значительная серия новых памятников, в числе которых курганные захоронения, включая ранее не исследовавшиеся крупные насыпи и поселенческие объекты [Бейсенов, Ломан, 2009]. По тасмолинским комплексам впервые в Казахстане получена (материал готовится к печати) колонка радиоуглеродных дат – 21 по погребальным объектам и 2 – по поселениям. Они выполнены в лабораториях Великобритании (Белфаст) и России (Санкт-Петербург). Согласно результатам археологического и радиоуглеродного датирования, верхние даты памятников тасмолинского периода, по всей вероятности, не выходят за пределы V в. до н. э.

В 1995 г. для восточных районов Центрального Казахстана автором был выделен коргантасский тип памятников, представленный захоронениями, имеющими в головной части особые жертвенные пространства с черепами и костями ног домашних животных; своим происхождением они связаны c восточными районами Центральной Азии [Таиров, 2006; Шульга, 2011]. Открыто свыше 30 объектов. По археологическим материалам, а также 14C датам (Белфаст, Великобритания), полученным нами из четырех погребений, комплексы коргантасского типа датируются IV–II вв. до н. э.

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей одной группы новых курганных захоронений, исследованных в полевом сезоне 2013 г. на юго-восточной окраине Карагандинской области, объединяемых автором, с учетом ряда других аналогичных объектов, в карамолинский тип памятников.

Могильник Карамола находится в Карка-ралинском районе, в 21 км на ЮВ от с. Те-мирши. Памятник расположен в северной части одноименной долины, протянувшейся на 11 км с севера на юг, на 5 км с запада на восток и окруженной небольшими сопками. В местности протекают три ручья, которые сливаются и в 0,5 км к востоку от могильника образуют единое русло. В переводе с казахского языка название долины звучит «Черная могила», что соответствует цвету каменистых и темнеющих издали насыпей курганов.

Могильник состоит из семи курганов, тремя группами протянувшихся по линии С–Ю, и шести восьмикаменных жертвенников, по два находящихся в составе каждой группы. Первая группа включает расположенные в южной оконечности ансамбля кур- ганы 1 и 2 и отстоящие от них на небольшом расстоянии к западу два жертвенника. Вторая группа расположена в 220 м и объединяет три кургана (3, 4, 5), два жертвенника. В третью группу (расстояние до них 180 м) входят курганы 6, 7 и два жертвенника. Три самых крупных кургана могильника (1, 3, 6) имеют большие рвы кольцевой формы диаметром свыше 40 м. Насыпь крайнего в цепочке северного кургана (7) диаметром 15 м и с сохранившейся высотой 1,2 м сильно потревожена, очевидно, в недавнее время. Судя по воронке диаметром около 4 и глубиной 0,4 м, центральная часть насыпи была вскрыта и затем засыпана. Раскопками изучено пять объектов – четыре кургана (3–6) и один восьмикаменный жертвенник.

Согласно общепринятой методике полевых археологических исследований, земляные работы на всех четырех курганах осуществлялись вручную с выносом грунта и камней за пределы раскопа. Раскопы разбивались в виде круга, в границы которого полностью входила насыпь кургана. Послойное снятие производилось по секторам с оставлением одной или двух взаимно перпендикулярных бровок по линиям С–Ю и З–В. Рвы на курганах 3 и 6 исследованы путем закладки двух траншей шириной 2 м на каждом объекте по линии З–В, начинающихся, соответственно, от западного и восточного краев насыпи. В ходе изучения материалов памятников просмотрен и проанализирован ряд публикаций, касающихся кочевнических комплексов позднесакского времени Казахстана, Саяно-Алтая и других сопредельных регионов (за исключением единичных публикаций, поскольку по причине отсутствия доступа традиционно остаются за пределами поиска данные по Синьцзяну, как известно, имеющие особо важное значение для данной тематики). Палеоантропологические исследования по костным останкам погребенного в кургане 6 выполнены научным сотрудником Отдела антропологии Института этнографии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая, канд. ист. наук Е. П. Китовым 1.

В данной статье впервые в научный оборот вводятся материалы, полученные в ходе раскопок курганов 3 и 6 могильника Кара-мола.

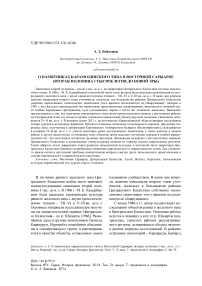

Рис. 1. План и разрез кургана 3 могильника Карамола: 1 – дерн; 2 – уплотняющий слой с камнями и щебнем; 3 – рыхлая супесь светло-коричневого цвета; 4 – перемешанный слой грабительского лаза; 5 – светлый песчаный слой; 6 – смешанное заполнение могилы

Курган 3 – каменно-земляная насыпь диаметром 22 и высотой 1,9 м (рис. 1). Диаметр рва трапециевидной в сечении формы – 42 м, его ширина по верху 2–2,5 м, ширина по дну до 1,35 м, глубина от уровня современной дневной поверхности 0,15–0,2 м, глубина от материкового уровня до 0,35 м. Расстояние от насыпи до рва составляет 8,7– 10,2 м. Протянутые по линиям С–Ю и З–В бровки разделили курган на четыре сектора. Выборка наземной засыпки осуществлялась послойным снятием. В первую очередь был удален дерновый слой со всех секторов кургана с последующей зачисткой и фотофиксацией.

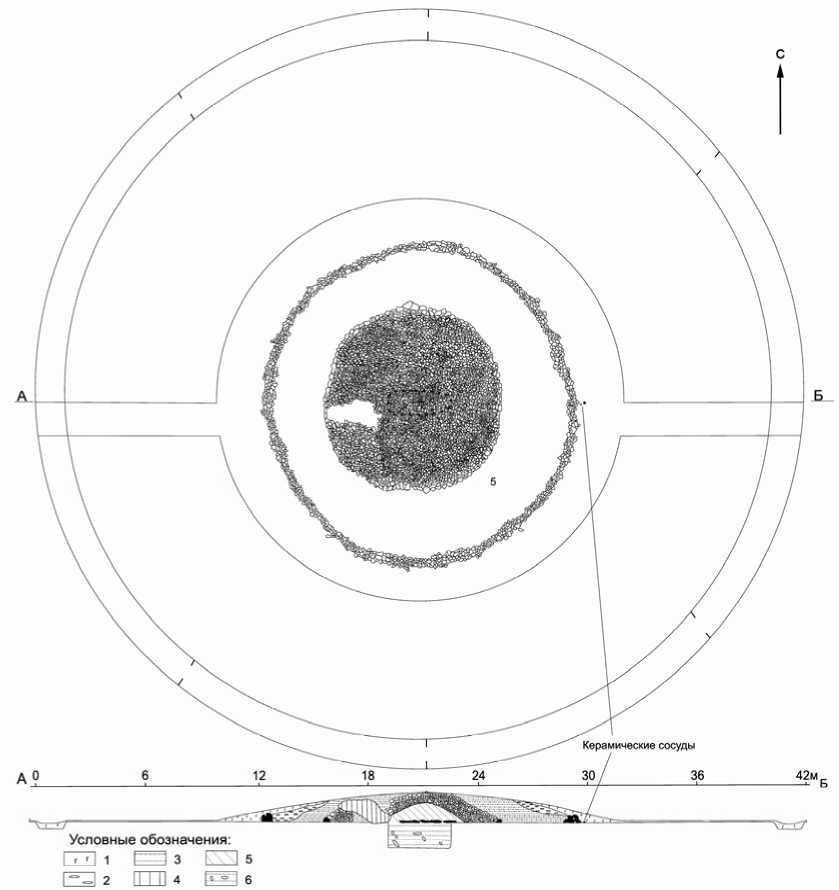

Особенности возведения данного кургана, его конструкция и структура, характер залегания слоев в целом повторяют ранее исследованные автором курганы Центрального Казахстана сакской эпохи. Наземное сооружение памятника многослойное. Полусферическая в целом, но сильно уплощенная, форма насыпи отражена в особенностях залегания слоев в центре и по краям. В центре насыпи слой (слои) имеет меньшую мощность, которая на периферии возрастает, увеличивается вширь, обеспечивая мощное основание древнего сооружения. Всего, помимо дерна, в наземной части памятника вычленяются четыре слоя, из которых три основных, создающих собственно насыпь, и один периферийный, уложенный для укрепления насыпи, а также две крепиды. Едва замеченный на верхушке насыпи дерновый слой к периферии возрастает до 0,3–0,5 м. Рыхлая супесь создает земляную насыпь диаметром около 13–13,5 м, которая имеет крепиду из крупных камней беловатого цвета, уложенных плашмя в два-три слоя. Диаметр каменной крепиды 14,5, ширина 0,65–0,8, высота 0,4 м. В центре слой земли очень незначителен, и просматриваются камни нижеследующего слоя. Края земляной насыпи по окружности укреплены плотно уложенным слоем из земли и камня с примесью крупного щебня. В ходе зачистки на данном уровне, с восточной стороны насыпи, на расстоянии 0,35 м от камней крепи-ды были обнаружены два лепных сосуда, оставленных на материке. Первый сосуд (рис. 2, 1) – плоскодонный горшок с туловом яйцевидной формы и отогнутой шейкой лежал на боку. Высота сосуда 15 см, диаметр устья 11,5, диаметр дна 8 см. В земляном заполнении горшка найдены кости мелкого животного (заяц?), еще одна кость обнаружена на расстоянии 15 см от его устья. Второй сосуд стоял немного западнее первого. Плоскодонный сосуд с округлым туловом (рис. 2, 2) имеет дополнительное боковое устье. Высота сосуда 8,1, диаметр верхнего устья 4,3, бокового – 1,8 см. Судя по форме и размерам, типологически его можно, по-видимому, отнести к категории сосудов-поильников.

Полусферическая каменная насыпь (каменный слой) диаметром 10,5 м находится внутри описанной земляной насыпи. Ее мощность в центре около 0,75–1 м. С западной стороны каменной поверхности зафиксировано четкое очертание грабительского лаза продолговатой формы длиной 2,5–3 м. Каменная насыпь окружена вплотную проложенной крепидой из более крупных обломков, достаточно хорошо читающихся благодаря своим размерам и тщательной укладке. При разборке камней насыпи на восточной периферии, на уровне крепиды, найдена целая каменная зернотерка длиной 42, шириной 17,8, высотой 5,7 см (рис. 2, 3). На рабочей поверхности имеются отчетливые следы сработанности. Оставление в насыпи (на периферийных участках) каменных зернотерок, жерновов является традицией населения сакской эпохи – это известно в целом ряде курганов Центрального Казахстана раннесакского времени, исследованных нами (могильники Нуркен-2, Акбеит, Назар-2 и др.), а также в ряде памятников раннескифского и скифского периодов Алтая (Кызык-Телань, Бертек).

Самый нижний слой, находящийся под своеобразным каменным куполом и покрывающий погребальную камеру, представлен рыхлым грунтом с песком. Высота этого намогильного холма 0,8 м. Ниже, в центре, вскрыта грунтовая могильная яма с плиточным перекрытием (рис. 2, 4 ), ориентированная по линии З–В. Длина могильной ямы 3,65, ширина на западе 1,45, в середине 1,35, на востоке 0,65, глубина 1,5 м.

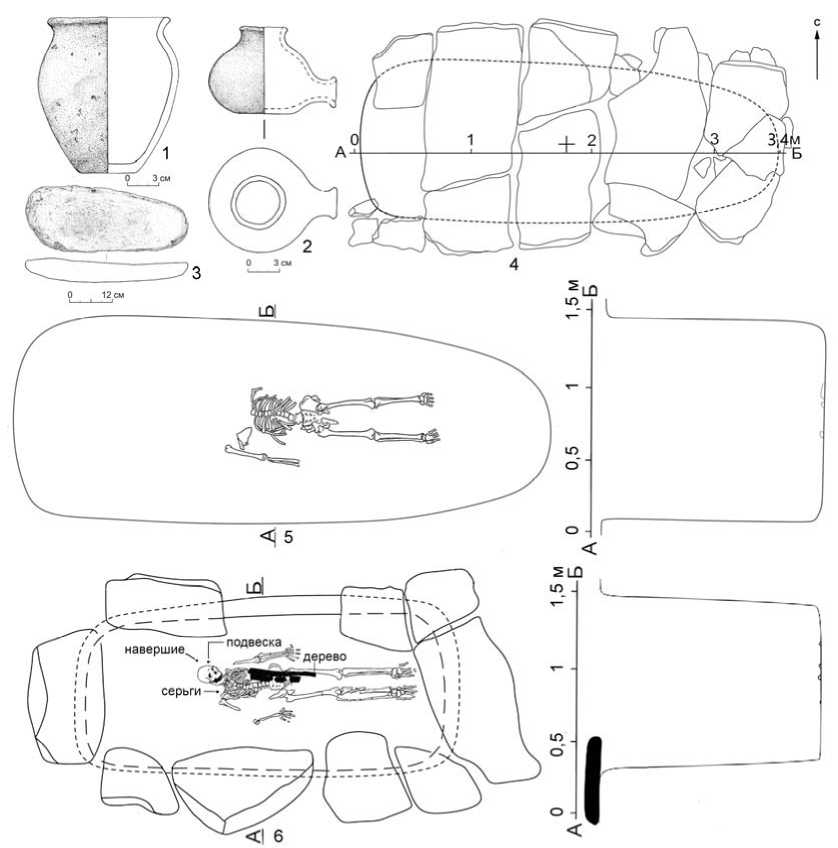

На дне могильной ямы найден неполный скелет человека, лежавшего вытянуто на спине головой на запад (рис. 2, 5 ). В изголовье, т. е. в западном углу большой и широкой ямы оставлено значительное свободное пространство. В ногах также имеется аналогичное пространство, но меньшее по площади. Могила ограблена в древности. В заполнении, в юго-западном углу выше дна на 0,75 м, найдена бронзовая шпилька с круглым навершием (рис. 3, 1 ). Длина изделия 30,2 см, диаметр гладкого, круглого в сечении стержня 0,3, навершия 0,6 см.

С западной стороны кургана исследовано одно жертвенное сооружение в виде вытянутой выкладки длиной 2,2 и шириной 1,45 м. Восемь крупных камней, образующих конструкцию, уложены плашмя на материк. На площади раскопа какие-либо следы земляных работ и находки отсутствуют.

Курган 4 – каменно-земляная насыпь диаметром 5 м. По своим размерам он самый маленький в составе могильника. Современная высота составляет 0,2 м. Поверхность насыпи потревожена, однако следов разграбления не обнаружено. Насыпь сложена из земли с участием обломков плит небольших размеров. В центральной части, под насыпью, была выявлена ориентированная по линии З–В надмогильная конструкция длиной 2,1 м и шириной 1,2, представленная однослойной выкладкой из продолговатых камней, уложенных плашмя по периметру могилы. Могила перекрыта крупными каменными плитами. Длина грунтовой могильной ямы 1,35, ширина 0,65, глубина 0,45 м. На дне обнаружен скелет ребенка, лежавшего на спине вытянуто, головой на запад. Кости в очень плохой сохранности. Вещей нет.

Рис. 2. Погребения и находки из курганов могильника Карамола: 1 , 2 – сосуды из кургана 3; 3 – каменная зернотерка из кургана 3; 4 – перекрытие могильной ямы кургана 3; 5 – погребение в кургане 3; 6 – погребение в кургане 6

Курган 5 диаметром 6,2 и высотой 0,5 м сложен из земли и камня. После удаления дернового слоя была зафиксирована каменная крепида диаметром 5,9 м. В центральной части расчищена надмогильная кольцевая конструкция округлой формы диаметром 2,8 м, выложенная из шести положенных плашмя крупных плит. Под данным сооружением была зафиксирована грунтовая могильная яма, ориентированная длинной осью с запада на восток. Длина ямы составила 1,7, ширина 0,85, глубина 0,9 м. На дне обнаружен анатомически полный скелет ребенка; кости плохой сохранности. В районе шейных позвонков найдены мелкие уплощенные пастовые бусины темно-синего цвета в количестве 59 штук. В районе ушей находились две восьмерковидные серьги

(рис. 3, 3 , 4 ) из бронзовой проволоки с золотой конусовидной подвеской на петельке. Тонкая проволока из бронзы сохранилась фрагментарно, но форму колец обеих серег удалось установить.

Курган 6 – каменно-земляная насыпь диаметром 15 и высотой 1,3 м. Диаметр рва 32, его ширина 1,4–1,5, глубина 0,15 м. Структура насыпи в основном, повторяет особенности кургана 3. После удаления дерна, сформировавшегося более интенсивно по краям насыпи, проводились фиксация и разборка основных слоев наземного сооружения. Их оказалось четыре. Первый, верхний, слой представлен чистым грунтом супесчаного характера мощностью в центре до 0,2 м, а по краям полусферической насыпи – до 0,7–0,8 м. По краям этой земляной

Рис. 3. Находки из курганов могильника Карамола: 1 – бронзовая шпилька из кургана 3; 2 – обломок бронзовой шпильки из кургана 6; 3 , 4 – бронзовые серьги из кургана 5; 5 – золотое навершие из кургана 6; 6 – золотая подвеска из кургана 6; 7 – золотая серьга из кургана 6; 8 , 9 , 10 – каменная и пастовые бусины из кургана 6

засыпки сооружена крепида из крупных камней. Ее диаметр 10, ширина 0,4–0,6, высота 0,35 м. Края земляной насыпи и крепи-ду покрывает уплотняющий слой из земли, перемешанной с камнями небольших размеров и крупным щебнем. Его мощность по краям достигает 0,6–0,8 м. Каменный слой уложен в виде плотной наброски округлой формы диаметром 5–5,3 м. Его мощность в центре 0,15–0,2, по краям – до 0,7–0,8 м. С северо-западной стороны конструкции были зафиксированы признаки грабительского лаза, не замеченные в верхнем земляном слое. Под этим каменным куполом находилась округлая в плане полусферическая земляная засыпка высотой 0,6 и диаметром 3,5 м. Под земляным куполом расчищена надмогильная конструкция в виде продолговатой выкладки из крупных каменных плит, возведенная по линии ЗЮЗ–ВСВ по периметру могильной ямы. Длина 3,2, ширина 1,7, высота 0,25 м. Каменные плиты перекрытия сильно разрушены грабителями.

Длина грунтовой могильной ямы составила 3,05, ширина – 1,45, глубина – 1,8 м.

На дне ямы обнаружен скелет человека, уложенного вытянуто на спине, головой на ЗЮЗ. В изголовье могилы оставлено свободное пространство длиной 0,75 м (см. рис. 2, 6 ). Могила ограблена в древности. В заполнении у северной длинной стенки могилы, на 0,45 м выше дна, обнаружен обломок бронзовой шпильки с круглым навершием (рис. 3, 2 ). Длина обломка 11,6, диаметр навершия 0,7, диаметр круглого в сечении, гладкого стержня 0,3–0,4 см. Около черепной коробки найдены золотые предметы – округлое навершие, изготовленное из листового металла (рис. 3, 5 ), восьмерковидная серьга с цилиндроконической подвеской на петельке (рис. 3, 7 ) и украшение с декором в виде трех отростков, на одном из которых сохранилась подвеска цилиндрической формы (рис. 3, 6 ). На скелете, поверх нижней части грудной клетки, в районе левого тазобедренного соединения, находились остатки двух деревянных плах длиной

0,4–0,65, шириной около 0,1 и толщиной около 0,01 м. Преимущественно в западной половине могилы, в районе черепа, в придонной части, а также и выше (на других уровнях заполнения) найдены многочисленные бусины. В результате просеивания грунта из заполнения ямы они зафиксированы в количестве 280 экз. Из них единственная каменная бусина красновато-желтого цвета полусферической формы (рис. 3, 8) найдена на 0,17 м выше дна могилы, на уровне лицевых костей черепа. Диаметр ее основания 0,7, высота 0,5 см. Все остальные 279 уплощенных бусин (рис. 3, 9, 10) выполнены из пасты темно-синего цвета. Диаметр их 0,3– 0,4, высота 0,2 см.

Таблица 1

Краниологическая характеристика черепа из кургана 6 могильника Карамола

|

Пол |

? |

Пол |

? |

|

Линейные признаки: |

Угловые параметры: |

||

|

Продольный диаметр |

178,0 |

Наклона лба |

85,0 |

|

Поперечный диаметр |

136,0 |

GM/FH Профиля лба от g. |

79,0 |

|

Высотный диаметр |

132,0 |

Общелицевой |

84,0 |

|

Ушная высота |

111,0 |

Среднелицевой |

88,0 |

|

Длина основания черепа |

101,0 |

Альвеолярной части |

80,0 |

|

Наименьшая ширина лба |

97,0 |

Угол наклона носовых костей |

58,0 |

|

Наибольшая ширина лба |

119,0 |

Угол выступания носа |

26,0 |

|

Ширина основания черепа |

128,0 |

Назомалярный |

141,0 |

|

Ширина затылка |

111,0 |

zm. Зигомаксиллярный |

120,0 |

|

Сагиттальная дуга |

357,0 |

Указатели: |

|

|

Лобная дуга |

123,0 |

Черепной |

76,4 |

|

Теменная дуга |

121,0 |

Высотно-продольный |

74,2 |

|

Затылочная дуга |

113,0 |

Высотно-поперечный |

97,1 |

|

Лобная хорда |

109,0 |

Высотно-продольный от p. |

62,4 |

|

Теменная хорда |

110,0 |

Высотно-поперечный от p. |

81,6 |

|

Затылочная хорда |

93,0 |

Лобно-поперечный |

71,3 |

|

Длина основания лица |

97,0 |

Фронто-малярный |

89,8 |

|

Верхняя ширина лица |

108,0 |

Выступания лица |

96,0 |

|

Скуловой диаметр |

130,0 |

Верхнелицевой |

56,2 |

|

Средняя ширина лица |

98,0 |

Общелицевой |

90,0 |

|

Полная высота лица |

117,0 |

Орбитный |

75,9 |

|

Верхняя высота лица |

73,0 |

Носовой |

46,7 |

|

Ширина орбиты |

43,5 |

Альвеолярный |

112,3 |

|

Ширина орбиты от d. |

39,8 |

Небный |

86,2 |

|

Высота орбиты |

33,0 |

ss/sc. Симотический |

46,9 |

|

Ширина носа |

24,1 |

ms/mc. Максиллофронтальный |

33,9 |

|

Высота носа |

51,6 |

ds/dc. Дакриальный |

50,7 |

|

Длина альвеолярной дуги |

57,0 |

Описательные признаки: |

|

|

Ширина альвеолярной дуги |

64,0 |

Надпереносье |

1,0 |

|

Длина неба |

48,5 |

Затылочный бугор |

0,5 |

|

Ширина неба |

41,8 |

Сосцевидный отросток |

0,5 |

|

sc. Симотическая ширина |

6,4 |

Передненосовая ость |

3,0 |

|

ss. Симотическая высота |

3,0 |

Параметры нижней челюсти: |

|

|

mc. Максиллофронтальная ширина |

18,0 |

Мыщелковая ширина |

114,0 |

|

ms. Максиллофронтальная высота |

6,1 |

Угловая ширина |

99,0 |

|

dc. Дакриальная ширина |

20,7 |

Передняя ширина |

47,0 |

|

ds. Дакриальная высота |

10,5 |

Высота симфиза |

35,8 |

|

FC. Глубина клыковой ямки |

2,5 |

Высота тела |

– |

|

Sub.NB Высота изгиба лба |

24,7 |

Толщина тела |

12,5 |

|

Наименьшая ширина ветви |

31,2 |

||

|

Угол выступания подбородка |

72,0 |

||

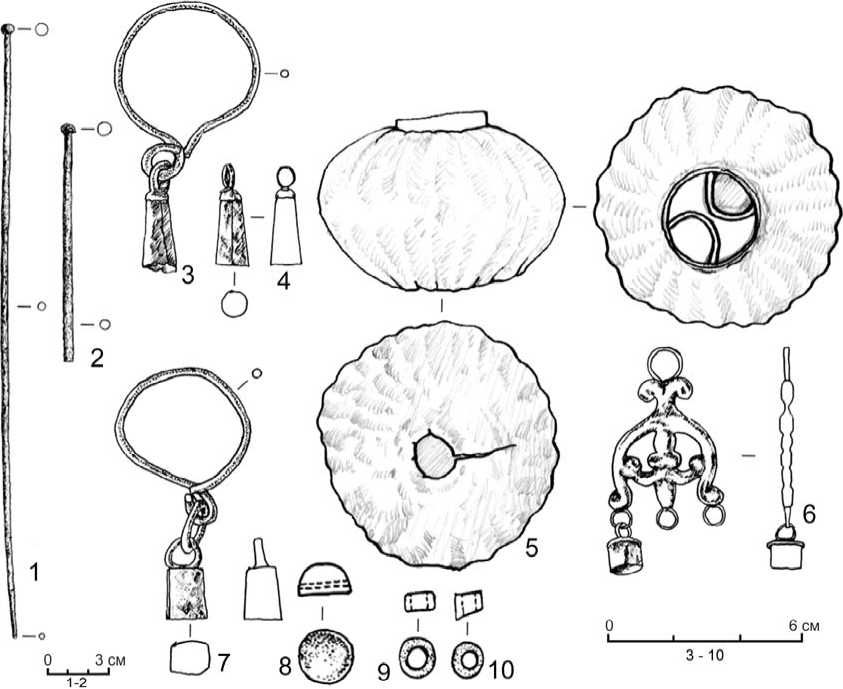

Антропологическая характеристика индивида из кургана 6 могильника Карамола может быть дана в следующем виде. Череп целый, определен как женский, возраст – 20–25 лет (рис. 4). Черепная коробка мезо-кранная, при большом продольном и среднем поперечном значениях диаметров. Высота свода как от ba попадает в категорию больших величин. Наименьшая ширина лба большая. Угол профиля лба от n средний. Длина и ширина основания черепа большие, длина основания лица средняя.

Лицевой отдел очень высокий, широкий, по указателю лептен. По вертикали лицо мезогнатно, при прогнатной альвеолярной части, по горизонтали уплощенное на верхнем уровне и резкопрофилированное на нижнем. Носовые кости узкие, средневысокие, хорошо выступающие в профиль.

В целом череп европеоидный, характерная особенность – дисбаланс углов по горизонтали, где на верхнем уровне уплощение лица фиксируется в связи с очень широким лицевым отделом, что является характерным для ряда групп ранних кочевников. В качестве примера можно привести ранних кочевников Западного Казахстана.

Рассмотренные памятники по особенностям погребальных сооружений, по обряду захоронения и инвентарю объединяются в одну группу. Это захоронения близкородственных людей – двух женщин и двух детей.

На время сооружения могильника могут указать, прежде всего, радиоуглеродные да- ты (табл. 2), а также бронзовые шпильки и восьмерковидные проволочные серьги из бронзы и золота.

Две радиоуглеродные даты по костным образцам из курганов 3 и 6 получены в лаборатории 14C датирования Королевского Университета Белфаста (Северная Ирландия, Великобритания); куратор проекта С. В. Святко (см. табл. 2).

Как известно, для раннесакского периода характерны костяные шпильки [Кадырбаев, 1966], в том числе и украшенные золотом в верхней части. Бронзовые, железные шпильки, часто называемые также и «заколками», «булавками», появляются в скифское время на широкой территории от Скифии на западе [Петренко, 1978] до восточных регионов евразийских степей. Начиная с памятников VI–V вв. до н. э., они во множестве найдены в комплексах Саяно-Алтая [Могильников, 1997. С. 77–79; Кирюшин и др., 2003. С. 84– 85; Кирюшин, Степанова, 2004. С. 86–90]. Золотая булавка с навершием найдена в Же-тысу в кургане Тенлик, датируемом исследователями III–II вв. до н. э. [Акишев, 1983. С. 150–151]. В хронологическом отношении это касается и серег восьмерковидной формы, которые также в большом количестве получают повсеместное распространение в скифский период.

Золотые восьмерковидные серьги с разными подвесками, а также серьги с припаянными нижними кольцами найдены в Жетысу на могильниках Иссык IV–III вв. до н. э., Кок-

Рис. 4. Череп из кургана 6 могильника Карамола (фото автора)

Таблица 2

AMS 14C даты образцов из могильных ям курганов 3 и 6 могильника Карамола

Золотое округлое навершие из кургана 6 напоминает навершие жезла из кургана Тенлик [Акишев, 1978. С. 41]. Карамолин-ское навершие внутри плотно забито остатками дерева, поэтому можно считать, что оно украшало верхнюю часть деревянного изделия.

Одним из ближайших аналогий бронзовым шпилькам из Карамолы является изде- лие из кургана 12 сакского могильника Кы-зылауыз-1 в Жетысу [Акишев, Кушаев, 1963. С. 99. Рис. 80]; здесь же можно увидеть появление традиции оставления свободным западного угла погребальной камеры [Там же. Рис. 77, 80]. Памятник датирован V–IV вв. до н. э. [Там же. С. 100]. В соседнем кургане (11) найдена бронзовая серьга с припаянным малым кольцом и подвеской, по-видимому, цилиндроконической формы, имеющей каменную вставку [Там же. Табл. 1, 5], что дает основание если не сузить время бытования могильника в рамках V в. до н. э., то, по меньшей мере, подтвердить высказанную К. А. Акишевым дату. Бронзовая серьга с припаянным малым кольцом найдена также и в кургане 28 могильника Унгуркора-1 [Там же. С. 299, Табл. 1, 6], отнесенного к раннеусуньскому периоду, который, надо полагать, тоже должен быть передатирован в сторону удревнения.

Раскопанный К. А. Акишевым могильник Кызылауыз-1 интересен также и тем, что именно вышеуказанная серьга из кургана 11 имеет подвеску, близкую к типу подвесок трех серег и сложного украшения из Карамо-лы (рис. 3, 3 , 4 , 6 ). Данный тип подвесок представляет собой конус или цилиндроко-нус с прикрепленной вверху петелькой; исходной формой их являются, возможно, неподвижные конические подвески ранне-сакского времени, припаянные к кольцу или вдетые в него.

Плоскодонный сосуд 1 из изученного нами кургана 3 по форме близок к кувшину из могильника Иссык [Акишев, 1978. С. 38]. Вытянутые горшки яйцевидных форм с короткой отогнутой шейкой, наряду с экземплярами с шейкой более высоких пропорций, а также близкие к ним сосуды несколько вазовидного облика встречаются в комплексах культурных образований поздне-сакского времени, раннего этапа гунносарматской (хуннуско-сяньбийской) эпохи.

Таким образом, восьмерковидные серьги с архаичным типом подвесок, бронзовые шпильки с круглым навершием, ряд иных материалов дают основание датировать рассматриваемые курганы могильника Кара-мола IV–III вв. до н. э., оставляя открытым вопрос удревнения их до V в. до н. э. включительно. Это вполне согласуется с результатами радиоуглеродного датирования (см. табл. 2) по костным образцам из курганов 3 и 6.

Исследованные курганы предлагается объединить в карамолинский тип погребальных памятников Восточной Сарыарки позднесакского времени. Как показывают результаты полевых исследований, они не единичны в данной местности. Вокруг Ка-рамолы обнаружен ряд могильников, в составе которых имеются курганы рассматриваемого типа (похожи планиграфия объектов, их параметры, внешний вид). Могильники Карамола-2, Карамола-3, состоящие каждый из трех курганов, находятся на расстоянии 2,5–6 км от могильника Карамола и обнаруживают явное сходство с рассматриваемыми объектами. В карамолинский тип со временем могут быть включены курганные захоронения, изученные ранее М. К. Кадырбаевым и расположенные восточнее горы Котанэ-мель 2 . Памятники карамолинского типа, вероятно, оставлены родственной группой кочевников, населявших Восточную Сары-арку и испытавших этнокультурное влияние со стороны населения сопредельных регионов Казахстана. Расширение источниковедческой базы, исследование ряда вопросов культурных особенностей памятников карамолинского типа, включая уточнение их даты – задача ближайших лет.

Список литературы О памятниках карамолинского типа в Восточной Сарыарке (вторая половина I тысячелетия до новой эры)

- Акишев К. А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М.: Искусство, 1978. 130 с.

- Акишев К. А. Древнее золото Казахстана. Алма-Ата: Онер, 1983. 264 с.

- Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. АлмаАта: Изд-во АН КазССР, 1963. 298 с.

- Бейсенов А. З., Ломан В. Г. Древние поселения Центрального Казахстана. Алматы: Инжу-Маржан, 2009. 264 с.

- Кадырбаев М. К. Памятники тасмолинской культуры // Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1966. С. 303-433.

- Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф., Тишкин А. А. Скифская эпоха Горного Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Ч. 2. 234 с.

- Кирюшин Ю. Ф., Степанова Н. Ф. Скифская эпоха Горного Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. Ч. 3. 292 с.

- Кубарев В. Д., Шульга П. И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. 282 с.

- Могильников В. А. Население Верхнего Приобья в середине - второй половине I тыс. до н. э. М.: Пущинский научный центр РАН, 1997. 195 с.

- Петренко Г. В. Украшения Скифии VII- III вв. до н. э. // САИ. М.: Наука, 1978. Вып. Д 4-5. 143 с.

- Самашев З., Григорьев Ф., Жумабекова Г. Древности Алматы. Алматы, 2005. 184 с.

- Таиров А. Д. Памятники коргантасского типа: взгляд со стороны // Изучение памятников археологии Павлодарского Прииртышья. Павлодар, 2006. Вып. 2. С. 182-199.

- Шульга П. И. О захоронениях коргантасского типа // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Караганда, 2011. С. 117-120.

- Шульга П. И. Могильник сифского времени Локоть-4а. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. 204 с.