О подготовке офицеров вооруженных сил и органов специального назначения к совместным действиям по разрешению кризисных ситуаций по опыту ОДКБ

Автор: Малашенко Леонид Иванович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Морально-психологическая профессиональная подготовка и надежность

Статья в выпуске: 2 (69), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время актуальна проблема подготовки специалистов, способных эффективно действовать в кризисных ситуациях, разрешать их нестандартно. Офицер (выпускник военного вуза) должен обладать многими способностями: определять политическую обстановку; выявлять очаги международной напряженности; определять угрозы государственной безопасности; планировать и проводить операции по разрешению кризисных ситуаций. Обучение офицеров взаимодействию целесообразно осуществлять в ходе совместных мероприятий с коалиционными группировками Организации Договора о коллективной безопасности. Переход на культурологическую парадигму образования, введение национально-региональных аспектов влечет учет такого критерия профессиональной подготовки специалиста, как этнокультурная (конфликтологическая) компетентность. В современных условиях есть много возможностей для сохранения мира, развития теории и практики применения и управления коалиционными силами, для взаимодействия на всех уровнях в целях сохранения безопасности.

Образовательный процесс, система подготовки кадров, офицер высшей квалификации, профессиональная компетентность, этнокультура, управленческие компетенции, кризисная ситуация, взаимодействие, коалиционная группировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14989668

IDR: 14989668 | УДК: 355.359

Текст научной статьи О подготовке офицеров вооруженных сил и органов специального назначения к совместным действиям по разрешению кризисных ситуаций по опыту ОДКБ

В современных геополитических условиях, характеризующихся не только обострением обстановки в ряде регионов, но и развитием, а также возникновением новых кризисных ситуаций, возрастает роль силовых структур как стабилизаторов внутреннего и международного паритета, гарантов национальной и коалиционной безопасности. Соответственно, есть заинтересованность в офицерах, особенно высшей квалификации, владеющих современными методами управления войсками и силами специального назначения, обеспечения, разрешения военных конфликтов (как с применением военной силы, так и другими способами). Напряженность современной международной обстановки предъявляет особые требования к уровню профессиональной подготовки военных специалистов.

Современный этап развития общества требует новых подходов к подготовке офицерских кадров как специалистов особого рода, без которых немыслимо существование государства. Государство дает офицерам полноценное профессиональное образование в области военного дела и безопасности, подтверждает его (образование) полноценным государственным дипломом по полученной специальности [1].

Теоретический анализ процесса подготовки офицеров, а также практика деятельности высших военных учебных заведений позволяют выявить противоречия между объективной потребностью формирования у офицеров способности научно, обоснованно и эффективно проводить антикризисные операции и недостаточной подготовкой магистрантов в военных вузах к действиям в кризисных ситуациях.

Процесс подготовки специалистов, способных эффективно действовать в кризисных ситуациях и разрешать их нестандартно, приобретает характер актуальной педагогической проблемы.

Цель работы — изучение организационно-педагогических условий формирования готовности офицеров вооруженных сил к эффективным действиям и сотрудничеству с силами специального назначения в кризисных ситуациях.

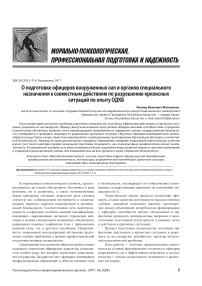

Рис. 1. Классификация кризисных ситуаций

Решение названной проблемы сопряжено с рядом факторов политического, экономического, демографического, военного, технического, духовного характера, обусловлено двумя основными и взаимосвязанными принципами обучения: чему и как учить.

Значение рассматриваемой проблемы заключается в прогнозе, предотвращении и эффективном разрешении кризисных ситуаций, в обеспечении национальной безопасности государства. Выпускники военных вузов — офицеры, знающие о тенденциях развития современных способов вооруженной борьбы, о тактических приемах, об особенности информационного обеспечения военных действий, умеющие не только использовать современные информационные технологии для эффективного планирования и применения войсковых формирований, но и воздействовать на информационную сферу противника. Реализация таких способностей требует высокого уровня профессионального образования офицерских кадров всех профессий, основанного на активных методах обучения, на интеграции целей деятельности с целями образования. Напряженность современной международной обстановки предъявляет особые требования к уровню профессиональной подготовки военных специалистов и к их навыкам и умениям действовать в современных кризисных ситуациях [2].

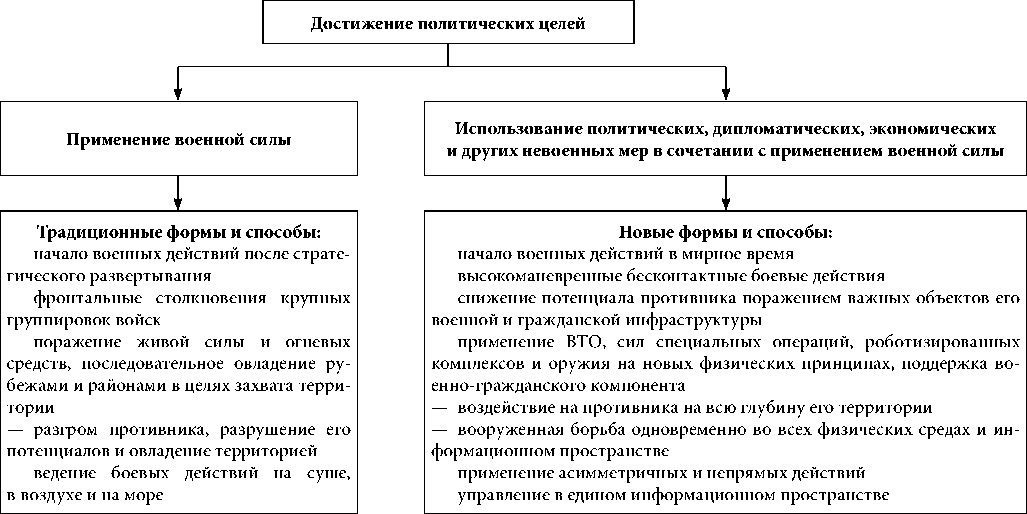

Понимание природы, сущности, форм проявления, характерных черт и особенностей кризисных ситуаций неразрывно связано с исследованием вопросов деятельности государства и его органов по стабилизации военнополитической и военно-стратегической обстановки.

Из анализа положений нормативных правовых актов о названном явлении общественной жизни следует, что под кризисными ситуациями понимаются, как правило, негативные явления, дестабилизирующие международные отношения, социально-политическую обстановку в стране, угрожающие жизни граждан, конституционному строю и территориальной целостности страны. Данное явление сводится к однородным, но не тождественным понятиям: «исключительные условия», «экстраординарная ситуация» [3, с. 5].

Термин «кризисная ситуация» понимается как особое состояние политической обстановки в стране или в отношениях между государствами, характеризуется крайним обострением комплекса политических, экономических, социальных и других проблем, усилением на этой почве противоречий между противостоящими группировками и классами, а также иными формами конфликтного взаимодействия.

В зависимости от причин возникновения, сфер проявления, динамики, степени опасности, характера угрозы кризисные ситуации можно классифицировать по различным основаниям (рис. 1).

Исторически сложившиеся приоритеты в обучении (учить офицеров тому, что нужно на войне, учить так, как предписано в уставах и наставлениях) ушли в историю вместе с искусством «красивой войны» [4, с. 93].

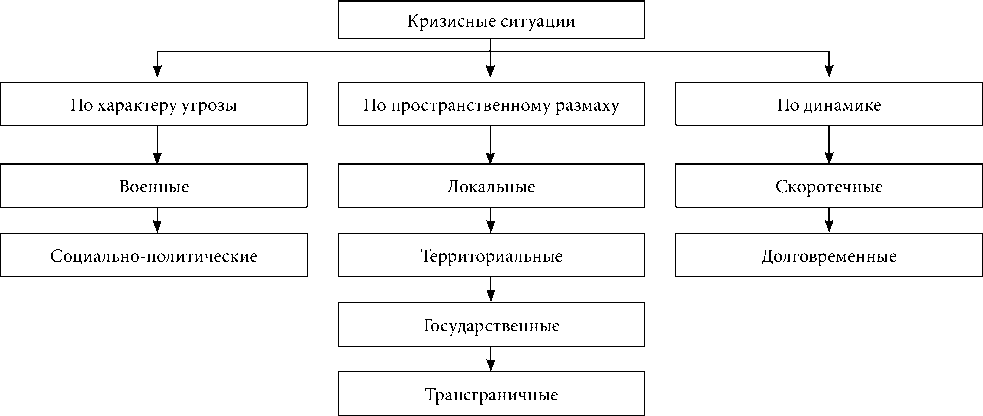

Существенное изменение правил войны способствует возрастанию роли невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые по своей эффективности нередко превосходят силу оружия. Смещение военной силы на второй план освобождает место для политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, которые реализуются при задействовании протестного потенциала населения, дополняются мерами скрытого характера (в том числе информационного противоборства).

При этом открытое применение силы в реализации политических целей применяется тогда, когда успех уже достигнут, его остается лишь закрепить, например, под видом миротворческой деятельности и кризисного урегулирования (для достижения окончательного успеха в операции) (рис. 1).

Современная война — это своеобразный гибрид: все средства хороши и применимы. Война может протекать и без боевых действий, но при этом всегда есть жертвы — убитые, раненые, покалеченные, — война при отсутствии

Рис. 2. Изменение характера военных действий в достижении политических целей

войны как таковой [5, с. 44]. Для разрешения военного конфликта применяются традиционные способы и нестандартные приемы (рис. 2). Овладение такими приемами рассматривается в качестве основного подхода к обучению офицерского состава в военном вузе.

Учить офицеров следует тому, что нужно для обеспечения мира и безопасности, а в случае возникновения кризисных ситуаций — искусству их разрешения. Общество должно получить военного специалиста высокого уровня, мыслящего не по уставам, а по ситуации, образованного и способного принимать самостоятельные решения по урегулированию различных ситуаций.

Соответственно, офицер (выпускник военного вуза) должен обладать многими способностями: уметь определять сложности и противоречивости военно-политической обстановки; выявлять очаги международной напряженности; определять угрозы государственной безопасности; планировать и проводить операции по разрешению кризисных ситуаций вне рамок общепринятых форм и способов военных действий; уметь организовать борьбу с терроризмом в различных его проявлениях. Способность грамотно совмещать военные и невоенные методы должна приобретаться офицерами в ходе обучения, а развиваться — в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе обучения в вузе офицеры:

-

— совершенствуют свои знания в военной и технической областях, развивают способности к их применению в практической деятельности;

-

— оттачивают навыки руководства коалиционными войсками (в обстоятельствах стирания различий между состоянием войны и мира) с учетом нешаблонного ведения военных действий, смещения акцента используемых методов противоборства в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер;

-

— учатся применять меры скрытого характера, в том числе по реализации мероприятий информационного противоборства;

-

— получают знания по эффективной организации территориальной обороны и по защите населения, объектов и коммуникаций от действий специальных сил противника в районах применения национальных контингентов коллективных сил.

При теоретической возможности развития кризисных ситуаций следует ожидать, что в ходе их разрешения будут применены совершенные виды вооружений и военной техники, включая оружие массового поражения.

Информационное оружие может использоваться на любых этапах развития конфликта с соблюдением высокой скрытности его воздействия на противоположную сторону (при отсутствии международно-правовой базы, эффективно регламентирующей его применение).

Обычное, химическое и биологическое оружие также может быть применено, в том числе и бесконтрольно.

Не следует забывать о возможности использования ядерного оружия, самого мощного по силе массового поражения, причем его применение не ограничивается странами так называемого ядерного клуба.

Достоинства высокоточного оружия, современных средств разведки, рычагов информационного, психологического, дипломатического и экономического давления нашли свое подтверждение в ходе военных действий в операциях последних лет.

Такой характер вооруженной борьбы в ближайшем будущем может стать неотъемлемой частью противоборства в политическом противостоянии на мировой арене и в ходе разрешения кризисных ситуаций различного масштаба.

Подготовка офицера, знающего тенденции развития современных способов вооруженной борьбы, тактиче-

Рис. 3. Роль невоенных методов при разрешении современных кризисных ситуаций

ских приемов, разбирающегося в особенностях информационного обеспечения действий, умеющего применять современные информационные технологии не только для эффективного планирования и применения войск и сил, но и для воздействия на информационную сферу противника — задача непростая, но необходимая (рис. 3).

Исторический опыт ведения войн показывает, какой огромной ценой безвозвратных потерь достигались победа и успех в боевых действиях. С потерями тогда не считались.

Время изменилось. Ресурсы не могут быть безграничны. Армии все больше формируются на профессиональной немногочисленной основе, качество преобладает над количеством. «Забрасывание шапками» и широкомасштабные наступления танковых армад давно ушли в историю [6, с. 3].

Современный военный руководитель мыслит широко, он должен беречь людские, материальные и духовные ресурсы, быть не только дипломатом и командиром, но и рассудительным, требовательным.

Подготовка офицеров высшего звена предполагает развитие научно-исследовательской деятельности постоянного и переменного составов, внедрение новых образовательных технологий, последних достижений в области военной педагогики и психологии [7, с. 88].

Выделим главную задачу этого процесса, которая видится нам в отборе самого нужного и ценного из большого потока современной информации, в определении объема знаний, умений и навыков, приобретаемых офицерами в процессе обучения и применяемых ими в дальнейшей профессиональной деятельности. Научный подход к формированию образовательного процесса становится важым условием обеспечения качества подготовки офицеров в военных вузах [8, с. 68]. При этом следует вводить корректировку привычных способов ведения боевых действий, применявшихся в войнах двадцатого столетия.

Все большее значение приобретает термин «специальный»: специальные войска, специальные операции, специальные задачи, специальное назначение. Возрастает необходимость во взаимодействии войск регулярной армии с другими войсками и воинскими формированиями, в том числе с силами территориальной обороны. Опровергаются такие устоявшиеся понятия, как признание основными видами боя наступление и оборону. Противник давно поумнел, он не ходит в лобовые атаки и не бросается наперевес танкам с противотанковыми ружьями, он сидит в засаде и ждет, пока танк выйдет на открытое место и превратится из мощного огневого средства в удобную мишень.

Стирается и четкое определение фронта. Фронт теперь везде или его нет вообще, противник повсюду, наступать некуда и не на кого. Его (противника) надо найти и обезвредить. Поэтому наряду с классическими методами разрешения военных конфликтов рассматриваются и нетрадиционные, непрямые, невоенные.

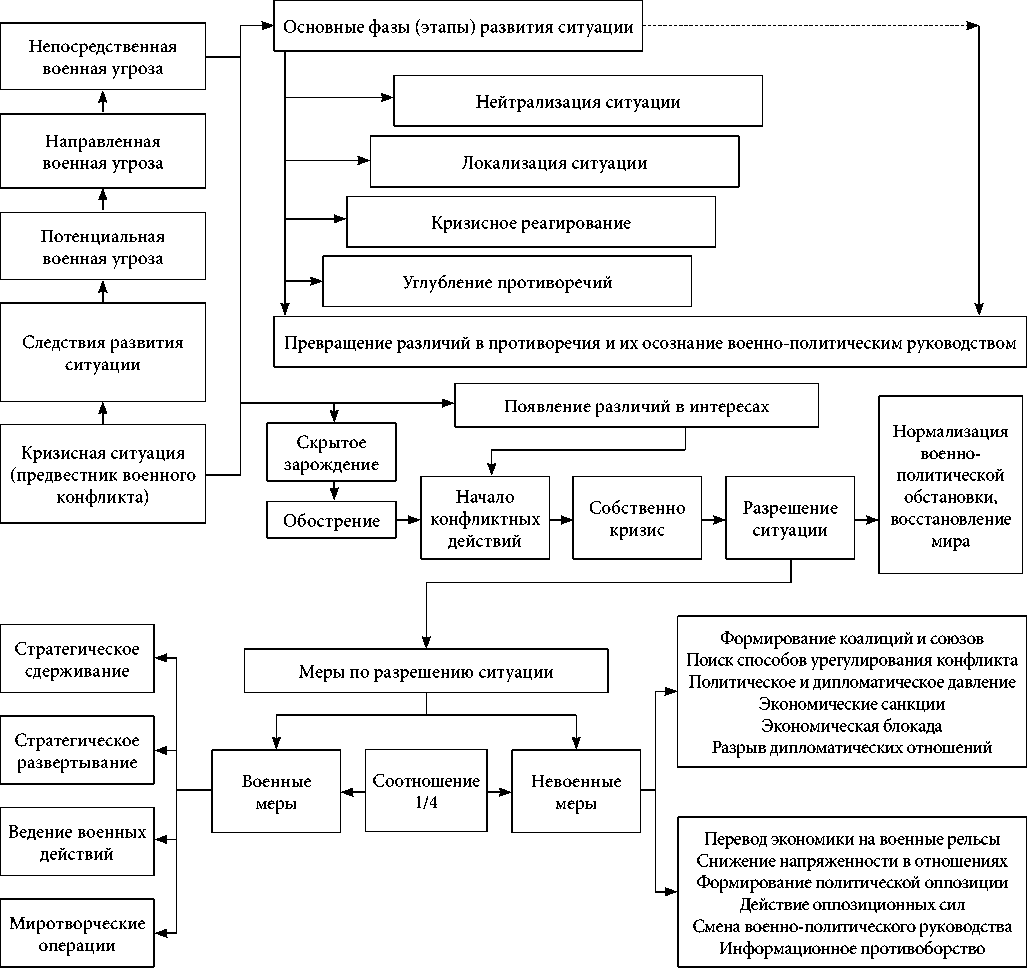

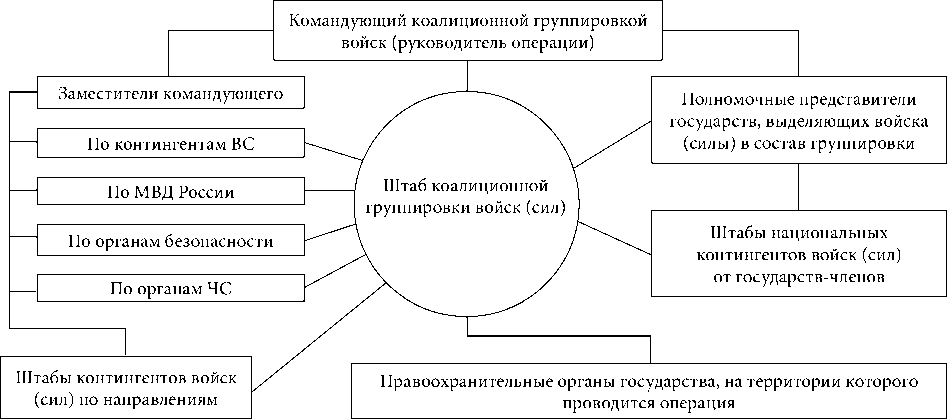

В данном ключе крайне важно взаимодействие войск с силами специального назначения и правоохранительными органами в районе проведения антикризисной операции. Отсутствие должного сотрудничества отрицательно влияет на качество боевых (специальных) действий и может пагубно отразиться на исходе всей кампании. Обучение офицеров силовых структур организации взаимодействия целесообразно осуществлять в ходе совместных мероприятий, проводимых в рамках оперативной и боевой подготовки с коалиционными группировками Организации договора о коллективной безопасности (далее — ОДКБ) (рис. 4).

Хорошей базой являются регулярно проводимые учения «Взаимодействие» с Коллективными силами оперативного реагирования (далее — КСОР) ОДКБ и «Ру- беж» с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, в ходе которых командиры соединений и частей воинских формирований и сил специального назначения имеют возможность сотрудничества при планировании и проведении совместных мероприятий.

В контексте рассматриваемой проблемы характерен и состав КСОР, в который включены контингенты вооруженных сил государств-членов и формирования сил специального назначения, состоящие из подразделений органов внутренних дел и органов безопасности, а также органов, уполномоченных в вопросах гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [9, с. 144].

Первый опыт совместных действий названных структур был получен в августе-сентябре 2009 г. в рамках комплексного командно-штабного учения «Взаимодействие-2009» с участием Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан. Формат участия государств-членов организации на учениях был различным — от оперативных групп до воинских и специальных контингентов различных силовых ведомств. В роли обучаемых выступали командиры соединений, частей и подразделений, представители государств-участников, офицеры органов управления и штабов.

В ходе выполнения совместных задач контингентами КСОР впервые было опробовано применение войсковых формирований и подразделений специального назначения по линии органов безопасности (подразделений антитеррора), МВД и МЧС по единому замыслу и под руководством созданного командования КСОР. В его состав вошли представители министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и органов безопасности государств-членов ОДКБ, принимающих участие в учении, а также представители Объединенного штаба ОДКБ [10, с. 36].

Рис. 4. Структура организации взаимодействия в коалиционной группировке войск (сил)

Практическим действиям контингентов КСОР на учении была дана высокая оценка присутствующими главами государств. С учетом полученного полезного опыта было принято решение о проведении ежегодных подобных учений на территориях стран ОДКБ, что нашло отражение в дальнейших планах совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации.

Обучение офицеров силовых структур в разрезе совместных действий в кризисных ситуациях продолжается. Это касается и теоретических знаний по взаимному пересечению государственных границ, соблюдению статуса и нормативного пребывания личного состава национальных контингентов на территориях государств-членов, а также развития практических навыков в организации взаимодействия и обеспечения на всех уровнях. Продолжается и профессионально-ценностное ориентирование офицеров на осмысление своей роли в прогнозе, предотвращении и разрешении кризисных ситуаций как объектов исследования в системе обеспечения внутренней и внешней безопасности государств.

Современные антикризисные операции имеют, как правило, специальный контртеррористический, а также международный характер, в большинстве случаев проводятся воинскими соединениями и силами специального назначения.

Коалиционные группировки ОДКБ для их применения комплектуются соединениями, частями и подразделениями различных ведомств: министерств обороны и внутренних дел, органов безопасности и специального назначения.

Управление контингентами группировки различной государственной, этнической и религиозной принадлежности — сложная задача, которая посильна руководителю квалифицированному, подготовленному профессионально, педагогически и психологически.

Переход на культурологическую парадигму образования, введение национально-региональных аспектов в его структуру влечет выход на первый план такого критерия профессиональной подготовки специалиста, как компетентность, которая определяет объективную готовность к непрерывному самообразованию в условиях быстро меняющейся педагогической реальности.

Профессиональная компетентность любого специалиста (особенно офицера-руководителя) не может быть достаточно полной, если не содержит важный компонент — этнокультурную компетентность. Ее формирование неразрывно связано с развитием этнической толерантности.

Отметим особую черту этнокультурного направления — рассмотрение конкретного предмета отечественной культуры с выявлением общих закономерностей и специфических форм в других региональных вариантах культуры. Это отражает философский аспект содержания этнокультуры, на что обращали внимание многие выдающиеся мыслители.

Л. Н. Толстой, уделяя много внимания сбору и пропаганде северокавказского устного народного творче- ства, среди приоритетов в образовании поставил этнографию своего и других народов в один ряд с религией и нравственностью [11].

Особенностью фактически всех стран ОДКБ является их многонациональность. Это всегда накладывало отпечаток на социально-экономическую, политическую, культурную и военную сферы. Исторически сложившееся переплетение народов предполагает развитие дружественных, гуманистических и межнациональных отношений [12].

Будущий военный специалист высшего звена должен быть готов не только воспринять, но и реализовать идею многокультурности и уважительного отношения ко всем малым этническим единицам и их культурам, вследствие чего особенностью профессиональной подготовки офицеров является ориентация на культуру народа, язык которого является основным в данном регионе.

Руководитель, получивший право управления многонациональными воинскими коллективами, при урегулировании кризисной ситуации должен учитывать обычаи и культуру народа, населяющего страну, в которой эта ситуация возникла [13, с. 49].

Конечно, офицер приходит в университет (академию) с уже сформированными понятиями межнационального общения. В предшествующей практике он приобрел опыт управления подразделениями многонационального состава. Для него это не ново. Но теперь предстоит управлять личным составом большей численностью, а потому и проблема межнационального общения имеет другой уровень. Офицер становится не только управленцем, но и воспитателем, командиром, педагогом, психологом, осуществляя принцип межнациональной толерантности.

Продуманный и методологически грамотно выстроенный процесс подготовки предполагает и развитие конфликтологической компетентности, что приводит к более глубокому пониманию офицером своей роли управленца. Конфликтологическая компетентность офицера относится к одной из основополагающих компонентов психологической компетентности, входящей в структуру профессиональной компетентности. Обладание офицером необходимым и достаточным уровнем конфликтологической компетентности способно оптимизировать процесс управленческой деятельности, повысить ее эффективность [14, с. 48].

Цели обучения должны быть конкретны и измеримы. Процесс подготовки офицера строится с таким расчетом, чтобы получить специалиста, способного на научной основе выполнять конкретные задачи в области совершенствования военной организации государства и обеспечения национальной безопасности [15].

Эти задачи конкретизируются способностью офицера предотвращать угрозы безопасности путем разрешения возникающих кризисных ситуаций. Он должен умело использовать нестандартные методы военных и специальных действий, уверенно управлять коалиционными силами.

С учетом современных реалий отмечается профессионально-ценностное ориентирование обучающихся офицеров на осмысление своей роли в будущей профессиональной деятельности [16].

Совершенствование образовательного процесса подготовки офицеров к осуществлению профессиональной деятельности в современных кризисных реалиях достигается внедрением организационно-педагогических методик их подготовки.

Образовательный процесс военного вуза следует направить на решение проблемы путем организации занятий и встреч обучаемых с участниками боевых действий в военных конфликтах последних лет с изучением и использованием международного опыта проведения операций по урегулированию кризисных ситуаций.

Развитие управленческих компетенций офицеров, овладение умениями вести диалог на международном уровне, критически мыслить, анализировать свою и чужие точки зрения (с учетом различной государственной, этнической и религиозной принадлежности) достигается созданием системы педагогической поддержки с углубленным изучением военной дипломатии, искусства побеждать, не сражаясь, с применением современных нетрадиционных методов воздействия на противника.

Дополнительные условия совершенствования учебного процесса подготовки офицеров высшего звена — использование современных технологий обучения и особая позиция профессорско-преподавательского состава.

В условиях политической нестабильности, непредсказуемого уровня международной безопасности, когда механизмы межгосударственного и регионального контроля за происходящими в мире процессами утратили отлаженный характер своей работы, важно сохранять мир, развивать теорию и практику применения коалиционных сил, управления ими и совершенствовать процессы взаимодействия на всех уровнях.

Владеть названными компетенциями, разбираться в особенностях кризисных ситуаций, корректно идентифицировать их сущность и уметь их предотвращать — вот важнейшие качества современного офицера высшего звена, призванного обеспечивать внутреннюю и международную безопасность своей страны. Эти качества офицеры вооруженных сил и органов специального назначения приобретают во время обучения и развивают в дальнейшей профессиональной деятельности в целях применения их в совместных действиях по разрешению современных кризисных ситуаций.

Список литературы О подготовке офицеров вооруженных сил и органов специального назначения к совместным действиям по разрешению кризисных ситуаций по опыту ОДКБ

- Рыспаев А. Н. Геополитика и войны нового типа: информационно-справочный сборник по материалам прессы. Астана, 2015. Ч. 1. 489 с.

- Рыспаев А. Н. Геополитика и войны нового типа: информационно-справочный сборник по материалам прессы. Астана, 2015. Ч. 2. 387 с.

- Чирков Г. С. К вопросу о понятии кризисных ситуаций//Безопасность бизнеса. М., 2005. № 4. С. 5-11.

- Керимбаев Б. М. О некоторых вопросах применения силовых структур в социально-политическом конфликте//Вестник Национального университета обороны. Астана. 2014. № 4. С. 93-95.

- Берг И. С. Бундесвер в Афганистане: война в отсутствие войны//Материалы Университета Бундесвера: исследование проблем терроризма. Мюнхен, 2008. С. 44-45.

- Мухаметов А. Ф. Демонстрация военной силы как одна из форм ее использования//Ориентир. Астана. 2015. № 2. С. 3-7.

- Серкпаев М. О. Правовые основы создания и развития Вооруженных Сил Республики Казахстан//Вестник Академии военных наук Республики Казахстан. Астана. 2015. № 1. С. 88-92.

- Жаксылыков Р. Ф. Совершенствование военного образования в свете современных реалий//Философия образования. 2012. № 4(43). С. 68-72.

- Чувакин С. А. Анализ совместного комплексного учения с Коллективными силами оперативного реагирования организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2009»//Материалы Объединенного штаба ОДКБ. М., 2010. С. 144-148.

- Александров В. И., Малашенко Л. И. Некоторые аспекты управления коалиционными группировками войск (сил) в современных операциях//Научный сборник ВУНЦ СВ ОВА ВС РФ. М., 2012. № 2. С. 36-40.

- Толстой Л. Н. Казаки; Хаджи-Мурат (повести). О воспитании: письмо В. Ф. Булгакову. М., 1981. 304 с.

- Малашенко Л. И. От пропаганды к психологической войне//Сардар. Астана. 2015. № 2(27). С. 46-56.

- Кириченко А. И. О некоторых аспектах подготовки научно-педагогических кадров в современных условиях//Ориентир. Астана. 2015. № 2. С. 49-52.

- Тауланов С. С. Профессионально-ценностное ориентирование будущих офицеров в процессе обучения военной педагогике в условиях информатизации образования: дис. … д-ра пед.наук. Алматы. 2005. С. 48-49.

- Смирнов В. С. Педагогические условия формирования опыта конструктивного взаимодействия у курсантов военного вуза в трудных ситуациях жизнедеятельности: дис. … канд. пед наук. Кострома, 2006. 134 с.

- Малашенко Л. И. О подготовке офицеров высшей квалификации в современных кризисных условиях//Военное образование: основные тенденции и направления развития, современные методы разработки, написания и издания учебно-методической литературы по военно-специальным дисциплинам: сб. мат-лов междунар. науч.-теоретич. конф. 27 апреля. Астана, 2016. С. 186-199.