О понятии "культура общения"

Автор: Хлебников А.С., Кузькина Е.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 7 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема культуры общения. На основе анализа теоретической литературы рассматриваются разные подходы к определению понятия «культура общения», определяются три основных аспекта исследуемого феномена, выявляется его цель и функции. Изучается специфика явления на уровне коммуникации, интеракции и перцепции, которые являются элементами структуры общения. Результатом исследования становятся сформулированные основные требования, формирующие содержание культуры общения.

Общение, культура общения, коммуникативные навыки, интеракция, перцепция

Короткий адрес: https://sciup.org/14128670

IDR: 14128670 | УДК: 371.2 | DOI: 10.33619/2414-2948/92/50

Текст научной статьи О понятии "культура общения"

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 371.2

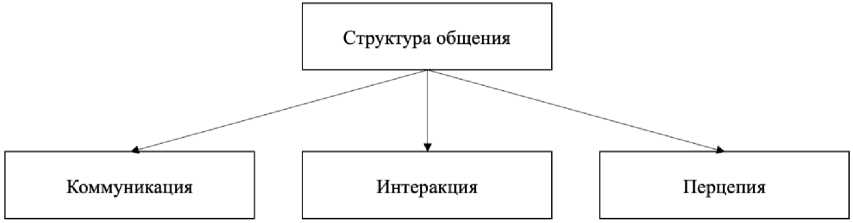

В современном мире все необходимые для профессионального и личностного развития навыки принято подразделять на две основные группы: твердые и мягкие (от англ. hard and soft skills). При этом к твердым навыкам относятся в первую очередь практические навыки и знания, позволяющие выполнять конкретные виды профессиональных задач. К мягким навыкам относятся личностные качества и социальные навыки. Одним из важнейших социальных навыков является способность к коммуникации, но выстроить конструктивный диалог, бесконфликтно и эффективно взаимодействовать с другими людьми невозможно без знания определенных норм и правил общения, без способности замечать и учитывать чувства и эмоции собеседника. Слова «коммуникация» и «общение» воспринимаются как синонимичные понятия. В своих исследованиях данные дефиниции рассматривал целый ряд ученых [1–12]. В рамках данной работы «коммуникация» и «общения» будут рассмотрены не как синонимичные, а как пересекающиеся понятия. Под «коммуникацией» будем понимать средства связи разных объектов материального и духовного мира, способы передачи информации [1]. «Общение» будем рассматривать как двунаправленный процесс, при котором возникает субъект-субъектная связь, а вместо отправителя и получателя сообщений возникает понятие «собеседники». Поскольку «общение» является одной из основных психологических категорий, раскрывающих сложность и многоплановость человеческих взаимоотношений, оно предполагает более глубокое содержание, в отличие от «коммуникации», которая в первую очередь определяет информационные процессы, движение и передачу информации. Структура общения представлена на Рисунке.

Рисунок. Структура общения

Из данной схемы следует, что структура общения включает в себя коммуникацию, интеракцию и перцепцию [1]. Термин «коммуникация» подробно описан выше, остальные две составляющие структуры общения рассмотрим далее. Термин «интеракция» возник в социальной психологии и культурологии и обозначает взаимодействие людей или групп людей и их взаимное влияние друг на друга в процессе общения, объединение для совместной деятельности на основе общих целей, идей и позиций, часто предполагающее обмен знаниями. Термин «перцепция» раскрывает чувственные аспекты общения и означает способность человека воспринимать мир через чувственные каналы восприятия: аудиальный, визуальный и кинестетический, но помимо этого включает в себя всю познавательную сферу субъекта в целом — ощущение, восприятие, мышление, воображение и память [4]. Приведенная структура предполагает соответствующие направления и в культуре общения, так как каждый из обозначенных элементов имеет определенную специфику, требующую отдельного рассмотрения для достижения полноценного понимания объекта исследования.

По признаку различия формы общение разделяют на вербальное и невербальное. При этом вербальное общение включает в себя слова, понятия, умозаключения в текстуальной и речевой формах, то есть различные языковые средства передачи информации. Невербальное общение предполагает возможность передачи информации при помощи внеязыковых средств, таких как мимика, жесты, интонации и разнообразные внешние проявления, включая выбор одежды, макияж и так далее [2]. Феномен культуры общения во многом заключается в умении корректно подбирать и использовать вербальные и невербальные средства коммуникации.

По специфике результата общение подразделяют на конструктивное и деструктивное. Конструктивное общение предполагает положительное развитие взаимодействия, направленное на получение пользы и взаимной выгоды субъектов общения. Деструктивное общение отдаляет собеседников от достижения компромисса, ведет к возникновению и эскалации конфликтных ситуаций, и общему негативному результату взаимодействия. Уровень культуры субъектов общения, их коммуникативные навыки оказывают непосредственное влияние на развитие диалога в конструктивном или деструктивном ключе.

В Философском энциклопедическом словаре дано следующее определение понятию «культура», раскрывающее его сущность и содержание: «Культура ( от лат. cultura — возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание ) — специфический способ организации развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе» [6].

Выдающийся английский этнолог, культуролог, один из основоположников этнологии и антропологии Эдуард Бернетт Тайлор определяет понятие «культура» следующим образом: «С идеальной точки зрения на культуру можно смотреть как на общее усовершенствование человеческого рода путем высшей организации отдельного человека и целого общества с целью одновременного содействия развитию нравственности, силы и счастья человека» [5].

Теоретик культуры Л. Е. Кертман выделяет три основных подхода к определению понятия культуры: антропологический, социологический и философский [7]. Антропологический подход заключается в признании равенства всех культур и ценности культуры каждого народа на каждом этапе его развития. В социологическом подходе культура общения рассматривается как фактор организации жизни и развития общества, препятствующий его хаотизации. Философский подход с одной стороны осмысляет культуру, как нечто рукотворное, созданное человеком, и предполагает, что сущность культуры определяется только через призму человеческой деятельности, а с другой стороны концентрируется лишь на той части человеческой деятельности, которая сопряжена с поиском смысла, духовными открытиями.

М. А. Мокаева выделила следующие аспекты культуры общения: культурноисторический, социологический и психологический [8]. Культурно-исторический аспект подразумевает рассмотрение специфики культуры общения, сложившейся в разные исторические периоды в определенных культурных средах. Социологический позволяет рассмотреть специфику межличностного взаимодействия людей, принадлежащих к конкретной социальной группе. Психологический аспект подразумевает исследование когнитивных особенностей отдельной личности, влияющих на качество межличностного общения.

К определению понятия «культура общения» подходило большое количество исследователей, которые в большинстве своем не противоречат, а дополняют друг друга. В широком смысле культура общения понимается как «система знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, и умение органично, естественно и непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении» [9]. И. Ф. Шиляева в своих работах дает следующее определение исследуемого феномена: «Культура межличностного общения есть качественный уровень форм и способов взаимодействия человека с другими людьми, являющийся результатом, с одной стороны, социализации, а с другой стороны саморазвития личности» [10].

Опираясь на проведенный анализ гуманитарных понятий, можно сделать вывод, что культура межличностного общения — это сложное интегральное понятие, определяющее систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения в межличностной коммуникации, являющееся результатом культурно-исторического развития общества, социализации человека и саморазвития личности. Анализ теоретических источников показал, что целью культуры общения является поиск такого способа коммуникации, при котором межличностное взаимодействие будет комфортным для всех его участников, и при этом каждый участник сможет сохранить личное достоинство и индивидуальность. Такое общение возможно в условиях достаточного уровня коммуникативной культуры обоих участников, взаимоуважения, взаимопонимания, заинтересованности в конструктивном разрешении диалога, базового понимания психологии человека и способности к эмпатии у обоих участников. Также были выделены функции культуры общения: аксиологическая, нормативная, воспитательная и регулятивная.

Аксиологическая функция заключается в том, что с одной стороны культура общения помогает выявлять и устанавливать систему этических ценностей, на которые можно опираться в межличностном взаимодействии, а с другой стороны помогает осваивать ее.

Нормативная функция устанавливает конкретные правила поведения в соответствии с этическими шаблонами, сложившимися в той или иной традиции.

Воспитательная функция заключается в том, что культура общения способствует формированию определенных качеств личности, необходимых для обеспечения бесконфликтного конструктивного общения в условиях социального взаимодействия.

Регулятивная функция культуры общения состоит в формировании определенной системы, способствующей корректному функционированию разнообразных социальных отношений. Регулятивная функция воздействует как на этикет – внешнее выражение культуры межличностных взаимоотношений, связанную с проявлениями вежливости и такта, так и на этику — внутреннюю сторону культуры межличностных взаимоотношений, связанную с категориями морали и нравственности.

Обращаясь к схеме общения, представленной на Рисунке, рассмотрим те аспекты культуры общения, которые включает в себя каждая из представленных составляющих: коммуникация, интеракция и перцепция. На уровне коммуникации культура общения подразумевает под собой умение грамотно и четко доносить информацию с помощью знаков. Чтобы предупредить сбой коммуникативного акта в виде недопонимания и конфликта, необходимо облекать мысли в корректные формулировки, избегая ошибок и двусмысленности в понимании смысла сказанного или написанного, подбирать наилучшим образом подходящую в сложившейся коммуникативной ситуации лексику. Необходимо также отметить такой феномен, как культура речи, который объединяет в себе владение языковыми нормами устного и письменного языка и умение использовать выразительные языковые средства в разных коммуникативных ситуациях.

На уровне интеракции культура общения рассматривается, как необходимость действовать в рамках общепринятых норм, согласно требованиям этики и морали, принятым в конкретном обществе, то есть на этом уровне реализуется нормативная функция культуры общения. Понятие «этика» можно рассматривать с одной стороны как философскую дисциплину, исследующую мораль и нравственность, а с другой стороны как совокупность норм поведения. Это понятие впервые появляется у Аристотеля, и он обозначает им отдельную науку, затрагивающую такие важнейшие категории, как «добро и зло», «справедливость и несправедливость», «долг», «совесть», «честь» и т. п. Этика определяет, какое поведение является должным для человека. Нормы морального поведения представляют собой сложную систему правил, отделяющих добро от зла, определяющих, что есть добродетель, помогающих людям гармонично сосуществовать.

И наконец, на уровне перцепции культура общения представляет собой культуру невербальной коммуникации, то есть общения посредством неречевых знаковых систем: визуальной, акустической, тактильной и ольфакторной. Визуальная система подразумевает жесты, мимику, позы, различные кожные реакции (краснота, бледность, потливость), зрительный контакт, а также вспомогательные средства общения (одежда, прическа, макияж, борода, очки, аксессуары и т. д.) помогающие подчеркнуть, скрыть или преобразовать определенные особенности внешности и характера, обусловленные личными особенностями, полом, возрастом, телосложением, расой. Акустическая система включает в себя паралингвистическую систему, к которой относятся темп речи, громкость голоса, его диапазон, тональность, эмоциональный окрас и т.п., и экстралингвистическую систему, подразумевающую использование в речи таких средств невербального общения, как паузы, покашливания, смех, плач (включение в речь пауз, а также других средств, как-то: покашливание, смех, плач и др.). Тактильная система включает в себя разного рода прикосновения: пожатие рук, похлопывание по плечу, объятия, поцелуи. Ольфакторная система подразумевает такой аспект невербального общения, который тоже может оказывать большое воздействие на процесс коммуникации, хоть и не очевидное — это запах (естественные или искусственные запахи человека и окружающей среды) [10].

Культура невербального общения — один из самых сложных аспектов культуры межличностного общения, так как особенностью невербального языка является его импульсивность, обусловленная подсознательными процессами психики человека. «Язык тела» контролировать сложнее всего, но при этом во время общения именно считывание невербальных проявлений является определяющим в вопросе доверия к словам собеседника. Знание невербального языка позволяет не только лучше понимать собеседника, но и предвидеть его реакцию в определенные моменты общения. Популярный сегодня термин «эмпатия» подразумевает под собой понимание эмоциональных состояний другого человека и способность эмоционально отзываться на переживания других людей, присоединяться к их чувствам — сочувствовать. Во многом именно способность к эмпатии определяет высокую культуру общения современного человека, которая была бы невозможна без овладения невербальными средствами коммуникации и умения контролировать их проявления и в то же время без умения считывать их, понимать невербальный язык общения собеседника. В содержательном плане культура межличностного общения включает в себя следующие основные требования:

-

1. Предпочтение стоит отдавать способу общения, который не расходится с требованиями морали, находится рамках культурных норм, принятых в конкретном обществе, направлен на утверждение гуманистических ценностей;

-

2. Необходимо уметь распознавать и оценивать собственное эмоциональное состояние и настроение, как факторы, оказывающие влияние на развитие диалога в конструктивном или деструктивном ключе;

-

3. Необходимо иметь базовые представления о человеческой психологии, о механизмах саморегуляции, а также развивать способность к эмпатии и повышать общий уровень культуры;

-

4. Необходимо грамотно, точно и корректно формулировать мысли, используя соответствующую ситуации общения лексику, чтобы исключить двойственность в понимании смысла сказанного и принятия собеседником высказываний на свой личный счет с дальнейшими эмоциональными последствиями [11, 12].

Таким образом, культура межличностного общения представляет собой систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения в межличностной коммуникации, являющуюся результатом культурно-исторического развития общества, социализации человека и саморазвития личности. Целью культуры общения является поиск такого способа коммуникации, при котором межличностное взаимодействие будет комфортным для всех его участников, и при этом каждый участник сможет сохранить личное достоинство и индивидуальность. На основе теоретического анализа были выделены следующие функции изучаемого феномена: аксиологическая, нормативная, воспитательная и регулятивная. В содержательном плане культура общения включает следующие основные требования: использование способа общения, не нарушающего норм этики и морали; необходимость понимания собственных чувств и эмоций; знание психологических основ и использование их, как инструмента саморегуляции; развитие эмпатии; повышение собственного общего уровня культуры; владение языковыми нормами устного и письменного языка и умение использовать выразительные языковые средства, соответствующие разным коммуникативным ситуациям.

Список литературы О понятии "культура общения"

- Гусева Д. И. «Коммуникация» и «Общение»: соотношение понятий // Вестник науки и образования. 2019. №20-2 (74). С. 84-87.

- Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1939. С. 56-57.

- Иванова Г. В. Вербальное и невербальное общение в образовании // Герценовские чтения. Начальное образование. 2015. Т. 6. №1. С. 92-98.

- Кертман Л. Е. Проблемы философии культуры. М., 1989. С. 87-89.

- Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 99.

- Мокаева М. А. Культура общения и психологическое здоровье подростков // Сборник научных трудов «Общение в эпоху конвергенции технологий». 2022. Т. 1. С. 228-232.

- Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников. М.: Педагогика, 1984. С. 16.

- Шиляева И. Ф. Культура общения современной личности: детерминанты и факторы развития // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2011. №3. С. 337-340.

- Давронова З. Б. Язык и культура. Проблема культуры речи // Достижения науки и образования. 2020. №6 (60).

- Коджаспирова Г. М. Педагогика. М.: Юрайт. 2021. 711 с.

- Николаева А. А., Субботина С. Н. Профилактика межличностных конфликтов подростков в образовательной среде // Казанский педагогический журнал. 2019. №3 (134). С. 132-137.

- Дерябина Т. Б., Хлебников А. С. Диалог культур как средство воспитания и художественного развития детей // Искусство - диалог культур: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. 2020. С. 174 177.