О применении костяных острий ранненеолитического поселения Мергень 6 (по данным трасологического исследования и эксперимента)

Автор: Зах В.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Острия из трубчатых костей птиц и мелких животных известны на территории Евразии и Америки уже в мезолит-энеолитическое время. На основе типологического и трасологического анализа костяных острий из ранненеолитического слоя Мергень 6 было показано, что они использовались как проколки и иглы для сшивания кож, шкур и т. д. Вместе с тем нельзя не предположить, что острия из трубчатых костей птиц и мелких животных могли применяться и для нанесения татуировок. Об этом говорит ряд признаков, диагностированных как следы износа вследствие использования для татуировок, на экспериментальных орудиях. Однако рассматриваемая категория изделий, наряду с таковыми признаками, выявленными с помощью трасологического анализа, вероятно, несет и следы изготовления, а также, возможно, употребления орудий в других целях, и эти следы трудно разделить и интерпретировать однозначно. В связи с этим возможности трасологических исследований для оценки применения острий представляются ограниченными. Была предпринята попытка нанести изображение на кожу человека остриями, изготовленными по подобию оригинальных мергенских изделий. Взятые в совокупности, результаты трасологического анализа и эксперимента вместе с морфолого-типологическими параметрами позволяют с высокой долей вероятности рассматривать некоторые острия в качестве инструментов для нанесения татуировок

Западная сибирь, нижнее приишимье, поселение мергень 6, изделия из кости раннего неолита, проколки, иглы, острия из трубчатых костей птиц

Короткий адрес: https://sciup.org/147247958

IDR: 147247958 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-34-45

Текст научной статьи О применении костяных острий ранненеолитического поселения Мергень 6 (по данным трасологического исследования и эксперимента)

,

,

Практика нанесения на тело человека изображений (татуировок) в виде знаков, символов или силуэтов животных, птиц и мифических персонажей, по мнению исследователей, берет начало в глубокой древности и, модифицируясь, продолжает существовать в наcтоящее время. Прямым свидетельством раннего появления практики тату являются находки на разных континентах мумифицированных человеческих останков со знаками и рисунками на коже. Простейшие изображения обнаружены на теле «ледяного» человека Эци (Этци) в Альпах и на телах представителей коренных народов Америки [Deter-Wolf et al., 2016]. Татуировки известны и на естественно мумифицированных телах людей из долины Нила додинастиче-ского периода в Египте [Friedman et al., 2018]. Мировую известность приобрели мумифицированные останки представителей пазырыкской культуры, сохранившиеся в мерзлотных линзах курганов Горного Алтая, и мумии из таштыкского могильника Оглахты 6 с татуировками (см., например: [Руденко, 1953; Полосьмак, 2000; 2001; Баркова, Панкова, 2005; Моло-дин, 2000; Кызласов, Панкова, 2004]). Сохранившиеся (естественно или искусственно) мумифицированные, тем более с татуировками, тела ‒ явление довольно редкое. В культурах, где в силу разных обстоятельств мумифицированные останки отсутствуют, свидетельством существования традиции татуирования могут служить значительно чаще сохраняющиеся орудия, которыми наносились тату, или другие предметы, связанные с этим процессом. Прежде всего это костяные изделия с остриями, на которых фиксируются остатки различных пигментов (см., например: [Deter-Wolf et al., 2021]). Одним из наиболее ранних комплексов в Северной Евразии, где, возможно, каменные изделия с сохранившимися на них пятнами пигмента применялись для нанесения краски под кожу, являются материалы позднепалеолитической стоянки Ушки 5 на Камчатке, датированные 13–12 тыс. кал. л. н. [Понкратова и др., 2020]. В качестве красящего вещества использовался растертый в порошок гематит, смешанный со связующими веществами животного или растительного происхождения (жиром, соком) [Понкратова и др., 2019].

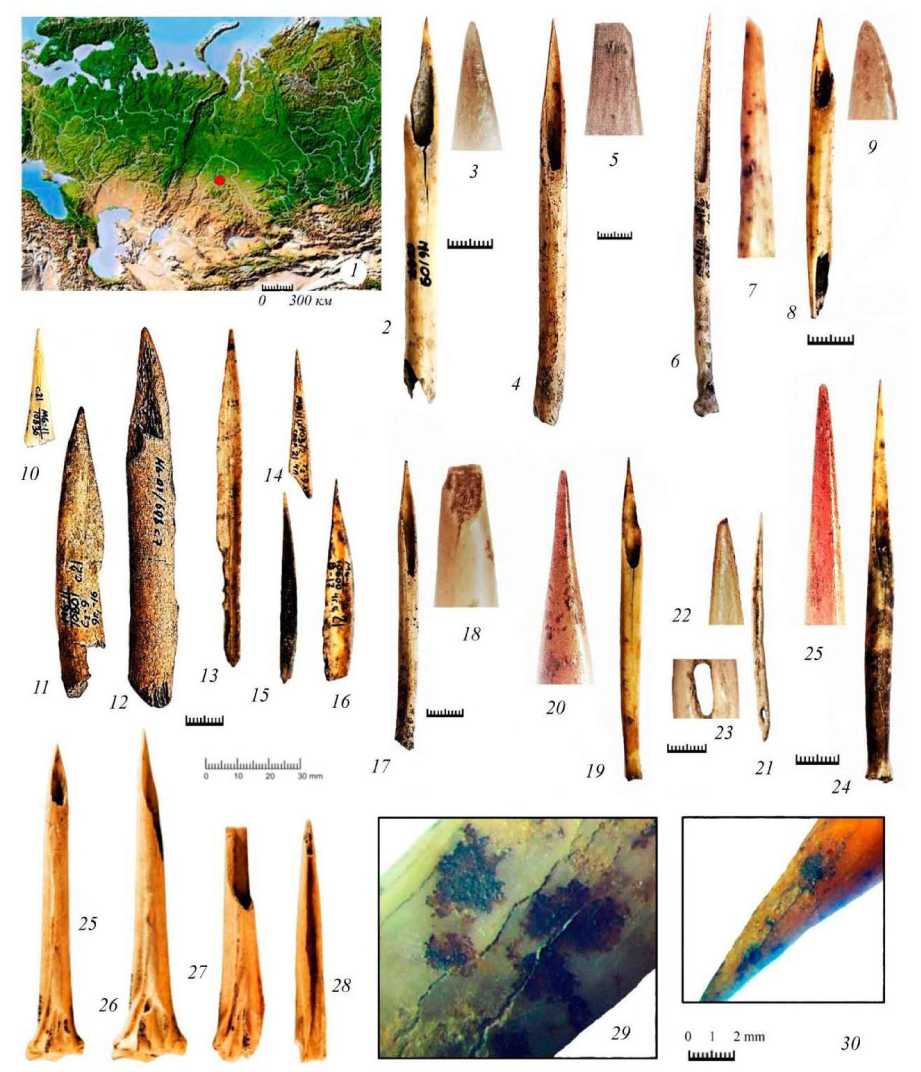

На возможное применение в качестве инструмента для нанесения татуировок могут указывать, как нам представляется, часть находок костяных изделий с поселения эпохи раннего неолита Мергень 6 в Нижнем Приишимье (рис. 1, 1), а именно изделия из трубчатых костей птиц и, вероятно, мелких животных, имеющие заостренный конец (далее также – острия). Ближайшие аналогии им мы находим в материалах ранненеолитического комплекса с плоскодонной посудой Тартас 1 в Барабе [Молодин и др., 2016, рис. 1, 10, 11] и среди орудий из кости поселения эпохи раннего металла Ботай на р. Ишим [Зайберт, 2009, рис. 86, 97]. Подобные же изделия (рис. 1, 25‒28), изготовленные из костей индейки, с остатками пигмента на поверхности происходят из раннего захоронения на территории Фернвейла в Северной Америке [Deter-Wolf et al., 2021]. Появление и бытование изделий из трубчатых костей, по материалам комплексов Евразии, ограничивается, видимо, периодом от эпохи мезолита до эпохи раннего металла включительно.

В настоящей работе, опираясь на анализ метрических параметров концов острий и аналогии, в определенной степени – на данные трасологических исследований, а также на результаты эксперимента, мы предприняли попытку показать вероятность применения части изделий из трубчатых костей птиц, происходящих из ранненеолитического слоя поселения Мергень 6, в качестве инструмента для нанесения татуировок.

Материалы исследования

Среди комплекса костяных изделий (461 экз.), обнаруженных на поселении Мергень 6, атрибутированных в результате трасологического исследования как использовавшиеся в различных бытовых целях и в домашних производствах, острий насчитывается 50 экз., или 11 %. Преимущественно это изделия из костей птиц и мелких животных ‒ 36 экз., отмечены они практически в каждом жилище или сооружении поселка. Острий из костей крупных животных 14 экз. Наибольшее количество острий обнаружено в жилище 21 ‒ 13 % от общего числа костяных изделий, найденных в сооружении [Скочина, 2017].

Проколки из костей крупных животных (14 экз.) изготовлены из грифельных или расколотых и обработанных костей. Рабочий острый конец оформлялся строганием и последующей шлифовкой (рис. 1, 10‒12 ). Концы острий диаметром от 0,9 до 1,5 мм, некоторые обломаны, рабочая часть оформлена под углом 25° и более. Тело проколок массивно и выглядит достаточно прочно для перфорирования толстых образцов кожи и шкур животных.

Проколки из костей птиц и мелких животных (27 экз.) изготовлены из трубчатых костей, острие формировалось срезом под углом к длинной оси кости, обрабатывалось с помощью абразива с последующим шлифованием (рис. 1, 2‒9 , 13–16 , 17–19 , 24 , 25 ). Целые острия у кончика имеют диаметр от 0,2 до 0,3 мм (рис. 1, 2 , 3 , 8 , 9 , 19 , 20 , 24 , 25 ), многие обломаны (рис. 1, 4 – 7 , 17 , 18 ). У некоторых изделий кончик подпрямоугольной формы; ориентируясь на идеальные концы острий ‒ круглые и тонкие (рис. 1, 19 , 20 , 24 , 25 ), можно предположить, что это, скорее всего, заготовки. С противоположной концу острий стороны, как правило, находятся эпифизы, которые в одних случаях разрушены, в других ‒ имеют сработанность. Сломы разрушенных эпифизов зашлифованы, острые грани сглажены, иногда по кости фиксируются трещины, образовавшиеся, скорее всего, еще при функционировании орудий. Судя по краям сломанных острий, на которых отсутствуют следы заполированности, изделия были выброшены, несмотря на то что диаметр сломанного конца варьирует от 0,4 до 0,7 мм, что меньше диаметра острия у проколок из крупных костей животных.

Иглы (9 экз.) в большинстве случаев сломаны. Длина целого изделия 7,2 см, ширина 0,45 см, кончик иглы обломан, диаметр около 0,4 мм. О размерах кончиков острий можно судить по одному целому острию, диаметр кончика которого 0,25 мм. Иглы, вероятно, как и проколки, изготовлены на пластинках из расколотых мелких трубчатых костей птиц. Орудия в основном плоские, овальные в сечении, шириной от 1,95 до 4,25 мм. Формирование изделий происходило так же, как и изготовление предыдущих предметов. Игле придавалась нужная форма, затем поверхность обрабатывалась абразивом, шлифовалась, и проделывалось ушко (рис. 1, 21‒23 ).

Рис. 1. Поселение Мергень 6 и костяные острия:

1 – расположение поселения Мергень 6; 2–9 , 13–24 , 29 , 30 – острия из трубчатых костей птиц и мелких животных поселения Мергень 6; 10–12 – острия из костей крупных животных поселения Мергень 6; 25‒28 ‒ острия из трубчатых костей индейки, по: [Deter-Wolf et al., 2021]: 3 , 5 , 7 , 9 , 18 , 20 , 22 , 23 , 25 , 29 , 30 ‒ увеличение 20×

Fig. 1. Mergen 6 settlement and bone points:

1 – location of Mergen 6 settlement; 2–9 , 13–24 , 29 , 30 – points made of tubular bones of birds and small animals from the Mergen 6 settlement; 10–12 – points made of bones of large animals from the Mergen 6 settlement; 25‒28 ‒ points made of tubular bones of turkey, according to: [Deter-Wolf et al., 2021]: 3 , 5 , 7 , 9 , 18 , 20 , 22 , 23 , 25 , 29 , 30 ‒ magnification 20×

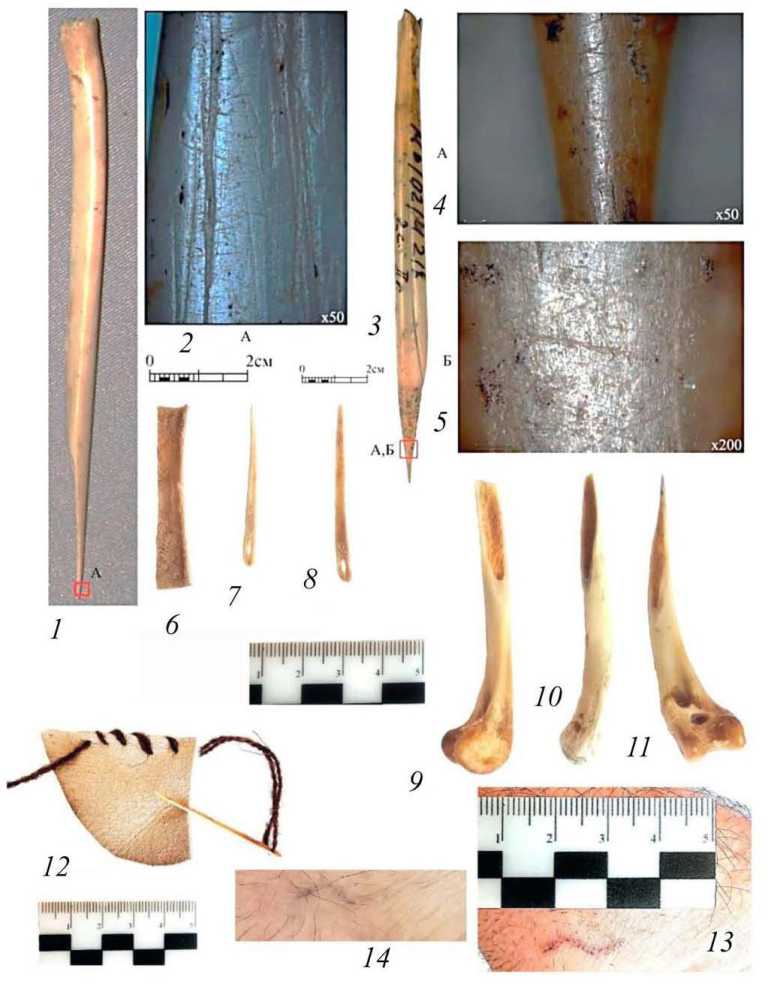

Рис. 2. Археологические ( 1–5 ) и экспериментальные ( 6–11 ) костяные острия и их возможное применение:

1–5 – острия из трубчатых костей птиц поселения Мергень 6 (по [Скочина, 2017]); 6 ‒11 ‒ заготовки и изготовленные из них острия; 12 ‒ использование иглы для прокалывания шкуры овцы; 13 , 14 – результат нанесения татуировки на руку человека костяным острием непосредственно после нанесения и спустя 1,5 месяца соответственно.

Fig. 2. Archaeological (1–5) and experimental (6–11) bone points and their possible use:

1–5 – points made from tubular bird bones from the Mergen 6 settlement (according to [Skochina, 2017]); 6–11 – blanks and points made from them; 12 – use of a needle for piercing sheepskin; 13 , 14 – the result of applying a tattoo to a person’s arm with a bone point immediately after application and 1.5 months later, respectively

Из приведенных выше данных можно заключить, что острия, изготовленные из массивных костей животных, вероятнее всего, выполняли (что подтверждает и трасологический анализ) функцию проколок. Запас прочности этих изделий позволял перфорировать толстые шкуры таких животных, как, например, медведь, лось, кабан и др. Не вызывает вопросов функциональное назначение острий с «ушком» – игл, применявшихся для сшивания кож или других материалов. Эти типы изделий находят аналогии в широком территориальном и хронологическом диапазоне, в том числе в эпоху бронзы и раннего железа в Евразии (см., например: [Славинский и др., 2014; Деревянко и др., 2016; Шалагина и др., 2018; Ошибкина, 1997; Жилин, 2001; Древнее Устье…, 2013]).

Что касается изделий из трубчатых костей, то вывод, основанный на данных трасологического исследования, не представляется нам единственно возможным. Для двух изделий было отмечено, что «блок следов, фиксируемый под микроскопом, состоит из жирной заполиров-ки, внутри которой фиксируются многочисленные риски, перпендикулярные длинной оси изделия, и линии, идущие от кончика острия» [Скочина, 2017, с. 104, прилож. 2, рис. 42, 3А , Б , 4А , Б ] (рис. 2, 1–5 ). Исходя из этого, изделия были определены также в качестве проколок, которые применялись при обработке кожи животных. Однако, на наш взгляд, такому заключению могут противоречить прежде всего морфологические характеристики – удлиненные тонкие концы острий. Кроме того, из вышеприведенного описания неясно, следует ли связывать выявленные следы только с использованием орудий.

Результаты и обсуждение

Присутствующие в костяном орудийном комплексе поселения Мергень 6 специфические орудия – острия из трубчатых костей птиц и, вероятно, мелких животных – по сравнению с орудиями, изготовленными из массивных костей крупных животных, выглядят изящными, а тонкий, хрупкий на вид конец изделия создает впечатление непригодного для перфорирования шкур и тем более, например, бересты. Уже эти различия заставили нас предположить, что рассматриваемая группа изделий могла применяться в иных целях, в частности для воздействия более деликатного характера, чем требуется при работе со шкурой или кожей животного.

Для орудий, использовавшихся при татуировании, к которым, по нашему мнению, можно отнести рассматриваемые изделия, по следам износа в результате эксперимента (работе по свиной коже) были выявлены следующие основные диагностирующие универсальные признаки [Gates St-Pierre, 2018]: округлый неповрежденный кончик, яркая заполировка длиной не более 3 мм от кончика, отсутствие линейных следов и наличие следов красителя. Применить весь этот набор к остриям на трубчатых костях птиц поселения Мергень 6 невозможно, тем более что у некоторых изделий обломан кончик, однако у целых острие имеет округлую форму, хорошо заполировано.

Об использовании острий из трубчатых костей в качестве инструмента нанесения татуировок на тело обитателей поселения Мергень 6 с высокой долей вероятности могли бы свидетельствовать остатки пигментов. Визуальный осмотр, в том числе под микроскопом «МБС 10», показал наличие на поверхности костей, в частности на остриях, пятен и стяжений коричневатого и черноватого цвета (рис. 1, 29, 30). Но подобные структуры зафиксированы на многих костях остеологического комплекса поселения и, скорее всего, формировались во влажной среде культурного слоя, богатого органикой, в процессе обводнений (половодий) территории ранненеолитического поселка. Вместе с тем отсутствие на остриях видимых остатков такого пигмента, как, например, охра, может косвенно указывать на применение для татуировок сажи, что отмечается на пазырыкских и таштыкских мумиях [Баркова, Панкова, 2005; Руденко, 1953]. По этнографическим данным, многие народы Сибири при нанесении татуировок «пользовались преимущественно сажей, углем, смешанным с жиром, мочой или соком растений» [Полосьмак, 2000]. О возможном применении сажи от сгоревшей смолы сосны как пигмента говорит находка обломка небольшого изделия на ранненеолитическом поселении Мергень 3 (расположено недалеко от поселения Мергень 6 и несколько предшествует ему по времени), изготовленного из мягкого коричневатого сланца. Целое изделие, видимо, представляло собой квадратную плошку с закругленными и слегка приподнятыми краями, с выемкой в центре, сделанной каменным орудием. На дне выемки сохранились остатки вещества, как показал анализ (ИК-спектрометрия), входящего в состав смолы хвойных пород [Зах, 2019]. При сгорании смолы хвойных первоначально выделяется большое количество копоти в виде мелкодисперсной сажи. То, что ее могли предпочитать растертому углю, очевидно. Прежде всего удавалось избежать последствий проникновения крупных инородных частиц в кожный покров. С другой стороны, из сажи от сгорания смолистых веществ, на наш взгляд, проще подготовить и ввести пигмент: сажу легче нанести до прокола или втереть в кожу после прокола, ее удобнее собрать в емкость, чтобы смешать с жиром, соком растений и пр. [Там же, рис. 5].

Понимая, что вышеизложенных соображений, опирающихся на данные трасологических исследований, аналогии и косвенные свидетельства, недостаточно для подкрепления нашего предположения, мы решили обратиться к эксперименту, т. е. попытаться наглядно продемонстрировать возможности использования костяных острий: в качестве иглы при перфорации шкуры животного и в качестве инструмента для нанесения изображения на кожу человека.

Была изготовлена серия изделий (острий и игл) из трубчатых костей утки и курицы. Процесс изготовления был следующим. У вываренной кости вначале обрезался один из эпифизов, полость кости очищалась, а часть срезалась под углом. Затем формировался кончик острия за счет удаления стенки среза. Образовавшееся острие округлялось и заострялось. При изготовлении игл у трубчатой кости обрезались оба эпифиза, кость делилась на две по -ловины, из каждой формировалось тело иглы, заострялся кончик иглы, и прорезалось ушко (рис. 2, 6-11 ).

Использовались острия с концами, оформленными в одном варианте заточки - близком к таковому у археологических экземпляров проколок из костей птиц, диаметром в среднем около 0,25–0,3 мм; иглы, заточенные в двух вариантах: как у острий из костей птиц и ближе к размерам кончиков острий, изготовленных из костей крупных животных, - 0,8-1,0 мм.

Первый проведенный опыт был призван проверить, можно ли иглы и проколки из трубчатых костей птиц и мелких животных с заостренными аналогично концами применять при перфорировании и сшивании шкуры животного. При прокалывании кусочка хорошо выделанной овечьей шкуры толщиной около 1,0-1,5 мм кончик иглы с тонким острием (диаметром около 0,25–0,3 мм) обломился. Однако иглой с острием диаметром около 0,8–1,0 мм нам удалось прошить край кусочка овчины (рис. 2, 12 ). Это может показывать, что для перфорации и сшивания не обязательно требовался различный инструментарий - проколки и иглы: последние, подходящих параметров, вполне «справлялись» с обеими операциями. Следовательно, острия или часть из них могли служить для других целей: их концы как бы специально предназначены для безболезненного проникновения в кожу человека.

Второй эксперимент представлял собой попытку применения острия в качестве инструмента для татуировки. В современных условиях тату-машинкой пигмент вводится через прокол эпидермиса в верхнюю часть дермы на глубину около 0,5–0,7 мм (наиболее оптимальная глубина прокола). Вероятно, на аналогичную глубину острие вводилось и в древности. Эксперимент заключался в следующем. На кожу руки наносилась сажа, полученная при сгорании сосновой смолы, затем кожа прокалывалась, в нашем случае по линии намеченного зигзага. Затем сажа втиралась в проколы. В результате после спада небольшого покраснения (рис. 2, 13) на коже обозначилось и через 1,5 месяца (рис. 2, 14) сохранялось изображение зигзага. Не зная технологии и нюансов процесса нанесения татуировок в древности, в частности связанных с концентрацией пигмента и особенностями его введения в прокол, мы нанесли самое простое изображение, к тому же, подчеркнем, нашей задачей было лишь пока- зать возможность использования костяных острий из трубчатых костей птиц и сажи от сгорания смолы хвойных для нанесения татуировок.

О применении изделий из трубчатых костей птиц и мелких животных в качестве инструментов для нанесения татуировок может, как нам кажется, косвенно говорить относительная редкость этого типа орудий на фоне большого количества проколок, изготовленных на фрагментах костей крупных животных [Ошибкина, 2006]. Острота таких целых изделий – диаметр конца у них составляет 0,2–0,3 мм – вполне сравнима с остротой некоторых игл современных шприцев или швейных игл (рис. 1, 19 , 20 , 24 , 25 ). Из всех острий, изготовленных из трубчатых костей, у двух кончики идеально соответствуют той форме, остроте и тщательности полировки, которые требовались, на наш взгляд, для комфортного, безболезненного прокола кожи, и, скорее всего, не были обязательными и необходимыми для работы со шкурками и другими материалами. Отметим также, что форма этих острий удивительно близка двум вариантам формы игл, применяющимся в современных тату-машинках: острие с короткой (рис. 1, 20 ) и с длинной (рис. 1, 25 ) заточкой. То же касается и параметров концов мергенских острий [Там же].

Обращает на себя внимание и следующее наблюдение. Сломанные или с обломанными кончиками острия из трубчатых костей птиц, у которых диаметр сломанного конца составлял от 0,4 до 0,75 мм (что почти в два раза меньше, чем у целых проколок из костей крупных животных), судя по отсутствию заполированности на сломах (рис. 1, 5 , 7 , 18 ), после поломки не использовались, были утилизированы или ожидали правки. Другие изделия (рис. 1, 2 , 3 , 8 , 9 ), в том числе с подпрямоугольной формой концов, являлись, на наш взгляд, заготовками.

Заключение

Набор признаков инструментария для тату, выявленный по результатам трасологического исследования экспериментальных орудий [Gates St-Pierre, 2018], не всегда применим для диагностики археологических изделий, вернее, по-видимому, применим лишь отчасти. Так, из нескольких десятков костяных орудий ирокезского поселения Друлерс только на двух обнаружены следы износа, близкие к зафиксированным на экспериментальных остриях, а на одном, возможно, отмечены остатки крови [Ibid.]. На целых остриях из трубчатых костей птиц ранненеолитического поселения Мергень 6 имеются отдельные такие признаки: округлый неповрежденный кончик, зашлифованность и следы, которые, на наш взгляд, небесспорно интерпретируются только как следы износа. Вместе с тем естественно предположить, что острия из трубчатых костей птиц и мелких животных могли быть многофункциональными – использоваться и при сшивании шкурок, и как инструмент для нанесения татуировок, тогда объяснимы наличие следов износа и зашлифованность рабочей части. В ситуации, когда нет однозначной версии применения острий из трубчатых костей птиц, может оказаться наглядным эксперимент – непосредственное нанесение экспериментальным орудием татуировки на тело человека, к которому мы прибегли, чтобы показать возможность предложенной нами трактовки.

Что касается «объективных» параметров – морфологических и метрических данных, то по форме и диаметру концов рассматриваемые острия находят аналогии с фернвейлскими изделиями, а также с современными иглами тату-машинок. Возможным подтверждением предполагаемого применения таких острий является широкое территориальное распространение и бытование в определенный хронологический период: с мезолита до эпохи раннего металла. Причиной этого могла явиться смена методов нанесения татуировок. Так, по мнению Н. А. Кононенко, практика нанесения татуировки посредством резки сменилась прокалыванием [Kononenko, 2012]. Введение красящего пигмента через мелкие круглые проколотые отверстия требовало других инструментов, каковыми, вероятно, стали естественные острые шипы растений или изготовленные в дометаллический период острия из кости. Для последних как нельзя лучше подходили трубчатые косточки птиц или мелких животных:

их было комфортно держать в руке, а из их тонкой стенки при незначительных усилиях и затратах времени оформить острый кончик для относительно безболезненного прокалывания кожи.

Таким образом, суммируя данные трасологического анализа, в том числе для археологических и экспериментальных орудий, и учитывая попытку эксперимента – нанесения изображения на кожу человека посредством аналога оригинального орудия, а также косвенные данные, на наш взгляд, можно с высокой долей вероятности рассматривать возможность использования некоторых костяных острий с поселения Мергень 6 в качестве инструментов для татуировок. Во всяком случае продолжение изучения орудий, изготовленных из трубчатых костей птиц и мелких животных, под обозначенным углом зрения представляется перспективным.