О роли конвективного генератора в глобальной электрической цепи

Автор: Мареева О.В., Мареев Е.А., Калинин А.В., Жидков А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

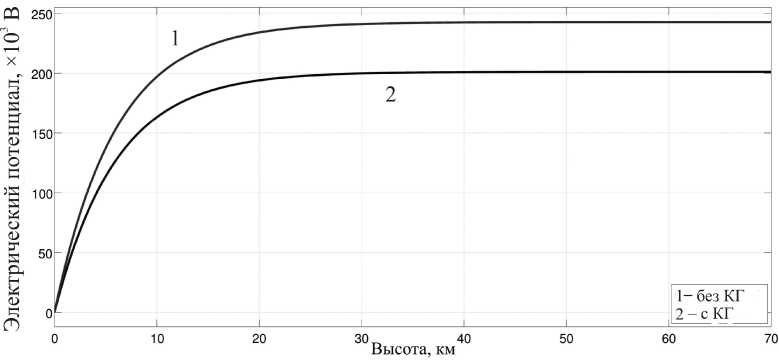

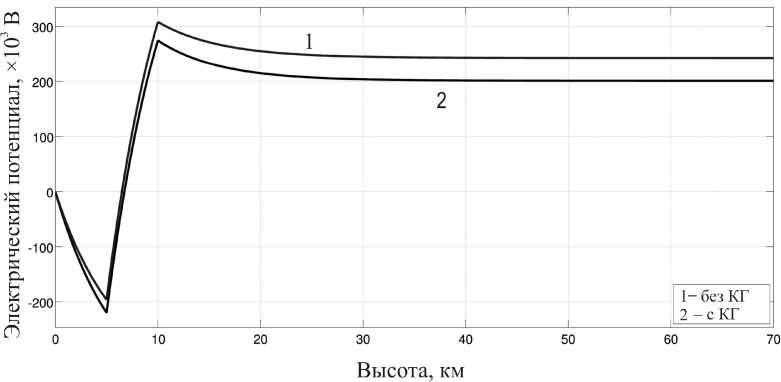

Получено аналитическое выражение для ионосферного потенциала, индуцируемого конвективными токами в пограничном слое атмосферы. Показано, что конвекция усиливает вклад таких источников, как грозовые/ливневые облака, а величина этого усиления варьирует от 10 до 20 % в зависимости от площади, охваченной интенсивной конвекцией, средней толщины пограничного слоя и сопротивления воздушного столба. Суточные изменения площади конвекции могут быть причиной регулярных изменений суточной вариации ионосферного потенциала, усиливающих вклад генераторов, связанных с грозовой/ливневой облачностью.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103481

IDR: 142103481 | УДК: 551.594

Текст научной статьи О роли конвективного генератора в глобальной электрической цепи

Глобальная электрическая цепь (ГЭЦ) – распределенный токовый контур, образованный высоко-проводящими слоями верхнего слоя океана и земной коры и атмосферой, проводимость которой ничтожно мала в пограничном слое, но резко (экспоненциально) растет с высотой [Wiliams, 2009]. Согласно концепции Вильсона, сформулированной 90 лет назад, основными источниками ЭДС, поддерживающей потенциал ионосферы, служат облака, обладающие электрической структурой (прежде всего кучево-дождевые и слоисто-дождевые), а зонами возвратных токов – области хорошей погоды. Вместе с тем хорошо известно, что наряду с генераторами, находящимися в нижней части атмосферы, существенный вклад в распределение потенциала и тока ГЭЦ дают ионосферные и магнитосферные генераторы. Таким образом, состояние ГЭЦ, с одной стороны, непосредственно отражает состояние климатической системы, а с другой – испытывает непосредственное воздействие космических факторов, включая изменения солнечной активности [Мареев, 2010]. Поэтому изучение климатологии и развитие численных моделей ГЭЦ является одной из важнейших задач изучения солнечно-земных связей. И наиболее важной нерешенной проблемой теории ГЭЦ остается исследование основных генераторов, обеспечивающих поддержание ионосферного потенциала (ИП) и его вариации.

Хорошо известно, что турбулентная конвекция способствует интенсивному перемешиванию заряженных частиц в неоднородном пограничном слое, и, как следствие, генерации вертикального электрического тока [Hoppel et al., 1986; Israelsson et al., 1994; Anisimov et al., 2002; Markson, 2007]. Как правило, этот ток направлен вверх, если вблизи поверхности Земли формируется положительный объемный заряд, в частности, благодаря электродному эффекту. До сих пор, однако, нет определенности в оценке вклада конвективного генератора в ГЭЦ, что связано и с недостатком данных, и со сложностью теории [Willett, 1979; Mareeva et al., 1999; Morozov,

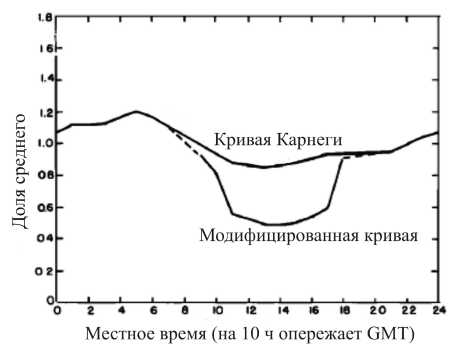

2006]. Дело в том, что интенсивность конвективного генератора зависит от ИП, который сам зависит от работы генератора, поэтому исследование вклада конвективного генератора в ГЭЦ требует решения самосогласованной задачи. Виллет в работе [Willett, 1979] исследовал поведение турбулентного конвективного тока в неустойчивом пограничном слое и нашел, что конвективные токи действуют как локальный генератор, способный понижать суммарную плотность направленного к земле тока на фоне заданного ИП (рис. 1). Следующим шагом должно быть изучение глобальной роли конвективного тока, т. е. определение его вклада в ИП. Этот вопрос рассматривался в работе [Morozov, 2006], где представлены оценки для ИП, но сложная параметризация генераторов ГЭЦ не позволила автору дать ясную физическую картину явления. В настоящей работе мы предлагаем простой аналитический подход к расчету ИП, индуцированного сторонними электрическими токами в атмосфере. Этот подход позволил определить потенциал, индуцированный конвективным током, и исследовать его зависимость от параметров задачи, включая суточные изменения площади конвекции на земной поверхности, дающие вклад в унитарную вариацию ИП.

Выражение для ионосферного потенциала

Прежде всего, необходимо обосновать интегральное представление ИП, индуцируемого сторонними электрическими токами в атмосфере. Объемная плотность тока J(г) включает плотность сторонних токов J (г) и ток проводимости:

^ ^ ^ ^ ^ ^^,. ^

J ( г ) = о ( г ) E ( г ) + J ™( г ) . (1)

Уравнение Максвелла имеет вид

^ ^ 4 п ^ ^ ^ 4 п ^. ^

rot H ( г ) = —о( г ) E ( г ) + — J ( г ) . (2)

cc

Задача состоит в том, чтобы найти возмущение электрического потенциала, порожденное распреде-

Рис . 1 . Суточная вариация полной плотности тока , на правленного к Земле ( кривая Карнеги ), с учетом влияния эффектов конвективного тока , в пункте Hay, Австралия [Willett, 1979].

ленным сторонним током, на поверхности сферы радиуса R. Мы считаем, что проводимость зависит только от радиуса и не зависит от угловых координат, т. е. σ(r), и интегрируем уравнение (2) по замкнутой сферической поверхности S:

= — J J^ ( 7 )ds + —o ( r )f Ends . cS c S

Легко показать, что левая часть этого уравнения равна нулю. Принимая во внимание, что электрическое поле является потенциальным, можно записать Er ( r )=–∂φ( r )/∂ r .

Будем искать на сферической поверхности радиуса Ri усредненный потенциал, порожденный сторонним током, локализованным внутри шарового слоя. Проинтегрируем уравнение (3) по r в пределах от радиуса Земли R E до Ri , приняв потенциал Земли равным нулю:

1 j dV

Ф=Ф ( R ) = — ~~, 4 π V σ ( r ) r 2

где jr (r, θ, ψ) – радиальная компонента стороннего тока Jext(r), интегрирование проводится по объему шарового слоя VС. Будем считать, что проводимость атмосферы изменяется с высотой по экспоненциальному закону: σ(r)=σ0exp((r–RE)/H), где H – характерный масштаб изменения проводи- мости, σ0 – удельная электрическая проводимость атмосферы у земной поверхности. Предположим, что слой постоянного стороннего тока jr=j0 сосредоточен внутри области h Здесь Δh – толщина области, занятой сторонними токами, h – высота нижней границы этой области. Возмущение потенциала ионосферы равно ϕ(Ri)=H j0∆ψ 4πσ0 sin θ0∆θexp h-} H ) ∆h - 1 - e H I. (5) k ) В случае когда h<<R3, формулу (5) можно преобразовать, домножив ее числитель и знаменатель на R32 и приняв во внимание, что R32∆ψsinθ0∆θ = S⊥– это площадь поверхности объема, занятого сторонним током. Тогда возмущение потенциала определяется следующим соотношением: ϕ(Ri)=H j0S⊥4πRE2σ0 ( h exp - k H IH SEσ ∆h - 1 - e " k где σh=σ0exp(h/H) – проводимость атмосферы на нижней границе области, занятой сторонними токами, I – сила стороннего тока, SE – площадь поверхности Земли. Полученные формулы справедливы для произвольных соотношений между линейными размерами области тока и высотой h и могут использоваться для численных расчетов ИП в климатических моделях. Выражение для конвективного тока В соответствии со сложившимися представлениями основной вклад в ИП ГЭЦ вносят сторонние источники, обусловленные разделением электрических зарядов в облаках (в первую очередь в грозо-вых/ливневых облаках). Типичные грозовые генераторы представляют собой слои стороннего заряда с током, направленным вертикально вверх. Сделаем некоторые оценки. Рассмотрим грозовое облако с горизонтальным масштабом порядка 10 км, Δh≈h≈H, H≈6·105 см. Характерные значения плотности стороннего тока j0≈10 нA/м2=3∙10–3CГС, проводимости атмосферы у поверхности Земли σ0≈3·10–4c–1. Тогда вклад, который дает одно грозовое облако в ИП, в соответствии с формулой (6) равен фcloud(Ru) ^ 2-10-1 СГС=60В. Суммарный вклад в ИП всех облаков на Земле, обладающих электрической структурой «нормальной полярности», равен ^ фcloud (Ru) « 60B • 4 -103 = 240 кВ. i Другим видом сторонних источников, имеющим важное значение в поддержании ИП ГЭЦ, являются конвективные генераторы. В общем случае сторонний ток представляет собой сумму токов всех облачных генераторов и тока конвекции и возмущение ИП определяется как сумма вклада всех облачных генераторов и конвективного генератора фconv (Ru): ф(Ru) = т" J -rdV-т = E Ф Cloud (Ru)+Фconv (Ru). u 4πVC σ(r)r2i i u u Моделирование конвективных токов показало, что они наиболее существенны в неустойчивых пограничных слоях. Для представления турбулентного конвективного тока в неустойчивом пограничном слое используем, следуя работе [Willett, 1979], процедуру замыкания уравнений второго порядка. Результаты численных расчетов показывают, что плотность конвективного тока является плавной функцией высоты с максимумом jcmax на высоте z<0.1H. Высота и интенсивность максимума возрастают с ростом параметров R и H/L. Согласно [Willett, 1979], плотность конвективного тока jc пропорциональна плотности полного тока J и может быть записана в виде jc=JF(z/H; Н/L; R). В свою очередь, J определяется ИП: J=φi/R∞, R∞=Ru+RL=2·1017 Ом·м2 (RL=H/[λ] – сопротивление пограничного слоя, Ru – сопротивление оставшейся части атмосферного столба воздуха), и не зависит от интенсивности конвекции. Последние исследования [Kulkarni, 2009] не изменили в значительной степени этой оценки. Принимая во внимание в (6) токи, обусловленные деятельностью грозовых/ливневых облаков и конвективного генератора, находим, что ИП определяется интегральным соотношением вида ϕi= 1 jrdr 4n J о( r) r2 ^ 'Lcloud i + ϕi 1 R∞ SEσ0 и SJSE^O.4. В этом случае фi = 1.1^ Lcloud , т. е. кон- i вективный генератор увеличивает ИП на 11 %. При более благоприятных значениях проводимости, толщины пограничного слоя и параметра F ИП может увеличиться за счет конвекции на 25 %. Итак, благодаря конвекции потенциал ГЭЦ повышается. Этот эффект особенно важен потому, что суточное перемещение области конвекции по поверхности Земли может быть причиной регулярных вариаций в суточной вариации ИП, усиливающих вклад грозовых генераторов. Численные расчеты Для иллюстрации приведем численные расчеты. Считалось, что ИП в отсутствие конвективного генератора формируется благодаря току облаков средней плотности Jext=4·10–6 CГС, который рас- пределен по всей области (r, θ)∈ [r–, r+][–π/9, π/9]. Конвективный ток со средней плотностью Jext=1.5·10–6 CГС распределен в областях В итоге выражение для ИП приводится к виду (r, θ)∈[rE, r] π , а, Г -1 П 2П и (г, 9) е[ rE, r ] 9,- Ф,.= X Lcм i -1 S^-H-F 1 , sE R^0 J слое толщиной r=1 км; r–=rE+5 км, r+=rE+10 км, rE=6 км. Для проводимости было взято простейшее ( Г — rF 1 выражение o( r, 9) = o0 exp II. Результаты где Lciloud – суммарный вклад в ИП генераторов, связанных с грозовыми и слоисто-дождевыми облаками, σ0 – проводимость атмосферы на нижней границе области, занятой сторонними токами, Sс – площадь этой области, SE – площадь поверхности Земли, R∞ – сопротивление столба атмосферы с единичной площадью, H – высота пограничного слоя, F – безразмерный коэффициент, возникающий в теории турбулентности погранслоя, меняющийся от 1 до 1.5. Полученные формулы справедливы для произвольных соотношений между линейными размерами заряженной области облака и высотой h и могут быть использованы, в частности, для численных расчетов ИП в климатических моделях. Для оценок использованы значения: R∞=2·1017 Ом·м2; σ0=2·10–14 Ом–1·м–1; H=1 км, F=1 численных расчетов представлены на рис. 2 и 3. Видно, что ИП, равный в отсутствие конвективного генератора 200 кВ, повышается на 20 % и приобретает значение, близкое к наблюдаемому. Выводы Аналитическое выражение для вклада локализованных токов в ионосферный потенциал позволило сделать корректную оценку вклада глобально распределенных конвективных токов . Полученное выражение показало, что конвекция усиливает вклад таких источников, как грозовые/ливневые облака, и величина этого усиления варьирует от 10 до 20 % в зависимости от площади, охваченной интенсивной конвекцией, средней толщины пограничного слоя и сопротивления воздушного столба в отсутствие конвекции . Рис. 2. Электрический потенциал над полюсами без учета и с учетом конвективного генератора. Рис. 3. Электрический потенциал над экватором без учета и с учетом конвективного генератора (КГ). Выдвинута гипотеза о том, что суточные изменения площади конвекции на земной поверхности могут быть причиной регулярных изменений в суточной вариации ионосферного потенциала, усиливающих вклад грозовых генераторов. Работа поддержана грантом РФФИ № 11-05-12055-офи-м-2011, программой Президиума РАН № 4 и мегагрантом Правительства РФ (договор № 11.G34.31.0048 ННГУ с Министерством образования и науки Российской Федерации).