О смысле некоторых приемов стилизации деталей лица древнетюркских изваяний

Автор: Ермоленко Л.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Дискуссия проблемы изучения первобытного искусства

Статья в выпуске: 3 (37), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522548

IDR: 14522548 | УДК: 903.27

Текст статьи О смысле некоторых приемов стилизации деталей лица древнетюркских изваяний

К древнетюркской скульптуре относятся фигуративные изображения человека с сосудом в одной руке (с оружием или без оружия), изваяния только человеческой головы или лица, а также немногочисленные фигуры с сосудом в обеих поднятых к груди руках. Во многих случаях лица показаны стилизованно. Нередко брови образуют единый рельеф с носом. Иногда Т-образная фигура бровей и носа сочетается с крупными глазами. Вследствие стилизации изображения лиц изваяний нельзя признать ни реалистическими, ни тем более портретными. Однако представляется, что стилизованные элементы имели определенный смысл.

Распространение Т-образного барельефа бровей и носа и происхождение приема с технологической точки зрения

Т-образное изображение бровей и носа, такое же, как на изваяниях, исследователи отмечают на бронзовых литых “личинах” [Шер, 1966, с. 67; Кызласов, Король, 1990, с. 129], на деревянных головах Ээзи* [Иванов, 1979, с. 185–186, рис. 179]. Совмещенный барельеф бровей и носа распространен в коропластике и торевтике средневекового Востока [Мешкерис, 1962, табл. VI, 69 , 77 ; Х, 112 ; XVI, 299 ; XVII, 304, 305 ; XVIII, 315 , 317 ; XXIV, 364 ; XXV, 365 и др.; Marschak, 1986, Abb. 32, 33, 193, 198; Тревер, Луконин, 1987, рис. 26 и др.] (см. рисунок, 5 ). В произведениях ко-ропластики и торевтики Согда и Ирана, на золотом

* Ээзи – дух-хозяин бубна у алтайцев.

кувшине из Надь-Сент-Миклош (Венгрия), средневековых литых “личинах” также встречается характерное для изваяний (особенно западно-тюркских*) сочетание барельефа “брови–нос” и больших глаз [Мешкерис, 1962, табл. XVII, 304 , 305 ; XVIII, 315 ; XXIV, 364 ; XXVIII, 374 ; XXIX, 378 , 379 ; Тревер, Луконин, 1987, рис. 18, 22, 32, 34; Курманкулов, 1980, рис. 3, 2 ; Кызласов, Король, 1990, рис. 43, 2 ; Haussig, 1992, Abb. 114] (см. рисунок, 4 ).

Прием Т-образной стилизации бровей и носа получил широкое распространение во времени и пространстве. Примерами его использования являются головы из Лепенски Вир (Сербия), скульптуры Древней Месопотамии, пластика кельтов, миштеков и т.д. Такой способ изображения могли применять при работе с различными материалами, но, кажется, он был естественен для пластичных материалов, из которых делали изображения путем лепки (налепом), формовки, отливки. При литье способом обычной заливки для равномерного заполнения формы расплавленным металлом требовались “относительная простота формы или модели, отсутствие сложной профилировки или разделки поверхности” [Вайнштейн, Кореняко, 1988, с. 48]. Данным условием должны были удовлетворять и матрицы для изготовления глиняных фигур. В обоих случаях соединение некоторых деталей изображения оправдывалось технологически**. Можно

предположить, что прием Т-образного барельефного изображения бровей и носа на древнетюркских каменных изваяниях был заимствован из технологий изготовления художественных изделий из пластичных материалов. Модификациями этого приема на изваяниях явились контррельефное и контурное изображения слитной фигуры бровей и носа.

Анализ морфологии Т-образного приема изображения носа и бровей на древнетюркских изваяниях

В слитном барельефе бровей и носа древнетюркских изваяний Я.А. Шер особо выделил способ ваяния бровей. “Стилизация бровей, – отмечает он, – представляет собой своеобразный технический и стилистический прием, с помощью которого брови изображаются (одной. – Л.Е. ) волнистой линией с внутренним изгибом на переносице и наружными изгибами – над глазами; окончаниям бровей придается неестественно манерный вид загнутых вверх линий. Иногда (соединенные. – Л.Е. ) брови изображаются отдельно, но чаще – в едином рельефе с носом” [1966, с. 66]. На некоторых изваяниях линия слитных бровей отчетливо выступает в общем рельефе бровей и носа [Там же, табл. VII, 31 ; VIII; IX, 39 ] (см. рисунок , 1 ).

Приведенное наблюдение Я.А. Шера позволяет трактовать Т-образное изображение бровей и носа на древнетюркской скульптуре как стилизацию сведенных на переносице бровей.

Я.А. Шер предположил, что стилизация бровей на изваяниях могла иметь исторический смысл [Там же, с. 67]. В подтверждение он привел сведения из китайской хроники “Бэйши” об особом отношении к бровям некоторых жителей государства Юэбань. Последние “по обычаю тюркистанцев” подравнивали брови и для блеска намазывали их клейстером [Бичурин, 1950, с. 259]. Отголоски такого обычая, по мнению Я.А. Шера, имеются в казахской “Легенде о мертвом и живом и о дружбе их”. В ней мертвый герой характеризуется как “молодой человек с прекрасно выведенными бровями” [Валиханов, 1985, с. 66]. Можно привести и другие примеры, свидетельствующие о том, что у тюркских народов разных эпох были представления, связанные с бровями. Так, в древнетюркской эпитафии в честь Кюль-тегина Бильге-каган сетует, что глаза и брови его подданных “испортятся” от плача [Малов, 1951, с. 43]. Герой туркменского эпоса “Гёр-оглы” о красоте возлюбленной поет: “Сделал бы краской для бровей прах из-под ее ног” [Гёр-оглы, 1983, с. 436]. В Средней Азии бытовало традиционное женское украшение коши-тилло (от тюрк. кош – брови) с изображением сведенных на переносице бровей [Сухарева, 1982, с. 100, рис. 25] и т.д.

Стилизация деталей лица древнетюркских изваяний на средневековых изображениях.

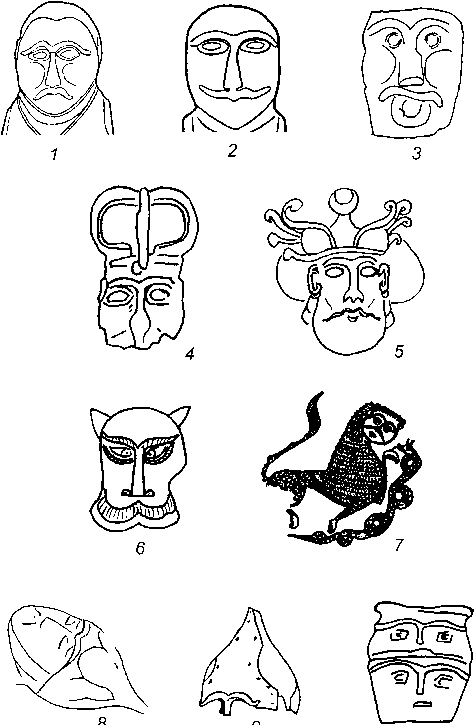

1 , 2 – каменные древнетюркские изваяния (по: [Шер, 1966]); 3 – керамическая маска демона-стража (по: [Jisl, 1970]); 4 – бронзовая поясная пряжка (по: [Курманкулов, 1980]); 5 , 6 – детали серебряных блюд (по: [Marschak, 1986]); 7 – изображение на керамическом блюде (по: [Даниленко, 1991]); 8 – деталь стенной росписи (по: [Беленицкий, 1973]); 9 – железный шлем (по: [Горелик, 1993]);

10 – бронзовая личина (по: [Даутова, 1980]).

Смысл соединенных бровей у народов Средней Азии

Значение соединенных бровей в культурах среднеазиатских народов попыталась объяснить О.А. Сухарева. “Брови подобной формы, – пишет она, – считались одним из признаков красоты в местном ее понимании (здесь и далее выделено мной. – Л.Е. ), и это древняя традиция....Они изображены на венчающих крышки оссуариев головах, на лице, изображенном в виде барельефа на терракотовом сосуде из Кафыркалы, на средневековых книжных миниатюрах: такие брови у красавицы, которой читает стихи поэт Навои; у той, которой вручают послание Шей-банихана; у красивого юноши, держащего сокола”

[Там же, с. 118]. Однако вряд ли такое толкование будет исчерпывающим. Для сравнения приведем поверье, записанное Р. Карутцем в начале нашего века на Мангышлаке, согласно которому “сросшиеся брови приносят счастье: мужчина будет иметь красивую жену, а женщина будет любима мужем” [1910, с. 135].

Соединенные брови на средневековых изображениях воинов и демонов

При определении смысла соединенных бровей на древнетюркских изваяниях важно учитывать, что значительная часть таких скульптур изображает воинов. Рассматриваемый прием получил воплощение и на других средневековых изображениях воителей. Соединенные брови прорисованы на шлеме поверженного витязя в одном из батальных эпизодов стенной живописи Пенджикента [Беленицкий, 1973, ил. 28, 29] (см. рисунок , 8 ). Можно предположить, что их передают пластины типа бровей-наносника на шлемах I тыс. н.э. из степей Евразии и с сопредельных территорий [Горелик, 1993, рис. 7, 5 , 14 , 21 , 23 ]. Пластины как бы дублировали часть лица готового к бою или сражающегося воина. Иллюстрацией этому служит бронзовое изделие, изображающее голову человека в шлеме из Кенхинского могильника (Северный Кавказ) VII–XII вв. [Даутова, 1980, с. 106] (см. рисунок , 10 ).

На некоторых пластинах в форме бровей-нанос-ника кончики бровей слегка загнуты вверх, как на изваяниях [Горелик, 1993, рис. 7, 27 , рис. 9, 27 ] (см. рисунок , 9 ). Примечательно, что отражением приема совмещения носа и бровей в торевтике являются изображения хищников семейства кошачьих. Брови и нос этих животных стилизованы в едином рельефе [Marschak, 1986, Abb. 24, 196, 197] (см. рисунок , 6 ). С использованием аналогичного приема изображены детали лица льва-андрокефала, убивающего змею, на керамическом блюде XIII в. из Херсонеса [Даниленко, 1991, рис. 2, 11 ] (см. рисунок , 7 ).

Нахмуренные, сведенные на переносице брови в сочетании с выпученными глазами можно видеть на средневековых скульптурных и рисованных изображениях воинов (воинствующих божеств) и чудовищ (демонов) из Китая, Кореи, Японии и т.д. [Haussig, 1992, Abb. 263, 301, 304, 305, 358 etc.].

Важно, что в древнетюркских памятниках Тонью-кука и Кюль-тегина также обнаружены маски демонов-стражей [Jisl, 1970, Taf. 1, 2–4]. Маска из памятника Кюль-тегина выполнена по образцу китайских изображений таоте (алчный зверь) со сведенными бровями, выпученными глазами и разверстой оска- ленной пастью. Аналогичные маски из памятника Тоньюкука напоминают лица древнетюркских изваяний (см. рисунок, 3).

Эпический мотив сведенных бровей

Что могли значить сведенные брови в облике средневекового воина? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к героическому эпосу.

Сдвинутые (соединенные) брови на лице богатыря упоминаются в эпосах некоторых тюркоязычных народов. Так, в алтайском героическом эпосе “Маа-дай-Кара” супруга богатыря сообщает ему о рождении сына, обещающего стать могучим богатырем:

Нет у него пупка, [живот] гладкий, – сказала. – Брови его соединены , – сказала, –

Шкуры шестидесяти барсов,

Ногами расшвыряв, отбрасывает

[Маадай-Кара, 1973, с. 269].

В олонхо сведенные (соединенные) брови богатырей иногда сравниваются с хищными пушными зверьками. Угрюмая внешность богатыря якутского эпоса Нюргун Боотура описывается так:

длинный нос* его, оказывается, смахивал на голенную кость передней ноги ретивого коня;

вытянутые брови напоминали собой пару сложенных в длину серых горностаев

[Нюргун Боотур Стремительный...,

1947, с. 103].

Одна из богатырских примет младенца Хунан-Кара в одноименном тувинском героическом сказании – сросшиеся брови:

Между черными бровями на лбу

Выросла черно-белая шерсть

Трехлетнего грозного барса

[Тувинские героические сказания,

1997, с. 83].

В хакасском героическом эпосе “Алтын-Арыг” сросшиеся брови отличают злобную Пора-Нинчи [Алтын-Арыг, 1988, с. 524]. Такие брови у Пора-Нинчи – героини эпоса “Ай-Хуучин” [Хакасский героический эпос..., 1997, с. 223]. Эта Пора-Нинчи демонстрирует некоторые богатырские черты. Она “неподнимаемая конем” и готовится схватиться с Хан-Миргеном, если им будет побежден ее муж [Там же, с. 261]. По поводу характеристики “со сросшимися бровями”, указанной в описании другого злого женского персонажа Хара-Нинчи, В.Е. Майногашева отмечает: “Женщина со сросшимися бровями в эпосе обычно выходец из подземного мира, она – демоническое существо” [Там же, с. 443].

В киргизском героическом эпосе “Манас” брови вражеского силача Атана “Будто черные псы , лежащие с поджатыми лапами” [Манас, 1988, с. 385]. Бровь Джо-лоя сравнивается с грозной ловчей птицей [Манас, 1990, с. 395], брови Конгурбая – “как стервятники во время линьки” [Там же, с. 352]. Нередко в эпосе идет речь о (грозно) нахмуренных бровях [Кобланды-батыр…, 1975, с. 336, 362, 364]. В таджикском народном эпосе “Гуруг-ли” люди указывают на такой признак мощи богатыря Аваза: “…жилы у него на лбу / Нависли над бровями” [Гуругли, 1987, с. 400] или “Каждая жила на его лбу... / Дрожит от ярости” [Там же, с. 388]. Вздуваются жилы на лбу у неистового Хонгора [Джангар, 1990, с. 214], у разгневанного хана Соло “два глаза, подобные черным озерам, выворотились; голый лоб навис” [Никифоров, 1995, с. 78]. Тянет холодом от лица разгневанного Хан Мергена “с надвинувшимися бровями, с налившимися кровью глазами” [Там же, с. 175].

Смысл мотива сведенных бровей в эпосе

Хотя в тюркском эпосе нет толкования сведенных бровей, их значение становится ясным из описания гнева-ярости богатыря. Ярость в эпосе характеризуется через внешние проявления [Гацак, 1989, с. 25–36; Ермоленко, 2003а]. Сила аффекта передается с помощью метафор огня или, наоборот, сильного холода. Пламенем пышет лицо богатыря, пламя или леденящий холод исходит из его глаз. Гнев, ярость внешне выражаются в крайнем телесном напряжении: богатырь “вспухает горой”, у него, подобно березовому дереву, выгибается спина, мускулы звенят, как натянутая тетива лука, на темени вздыбливаются волосы; он “страшно изменяется лицом” и т.д. Именно о телесном напряжении свидетельствуют сведенные на переносице (нахмуренные) брови и выпученные глаза*. Таким образом, выражение лица эпического богатыря являет собой гримасу гнева.

Эпико-поэтический прием уподобления гневно сведенных бровей луку

В индийской эпической традиции сдвинутые брови явно ассоциируются с гневом: “И сдвинув брови на своем лице – явный признак гнева , – Пандава подул в большую раковину девадатту” [Махабхарата, 1993, с. 47]. В “Океане сказаний” Сомадевы (XI в.) гневно нахмуренные брови сравниваются с натянутым луком. Герои одного из сказаний “с лицами, искаженными гневом, стояли молча, хмуря брови, словно намекая на натянутые луки” [1982, с. 321]. В другом сказании говорится: “Брови на лице Ваюпатхи искривились, и, казалось, сам гнев натянул лук на погибель недругам” [Там же, с. 361]. Любопытно, что в “Океане сказаний” по описанию красавицы напоминают гневающихся, т.е. опьяненных битвой воинов: “...у красавиц от хмеля, словно при надвигающемся гневе, стали краснеть глаза и гневно ломаться брови...” [Там же, с. 379]. Подобно этому в арабском народном романе-эпопее “Сират Антара” Ардашир поит вином Аблу, “пока ее щеки не покраснели и брови не изогнулись, как натянутый лук. И когда вино ударило ей в голову, она презрела гибель и стала размышлять, как ей лучше убить царевича” [Жизнь..., 1968, с. 314].

С натянутыми луками сравниваются брови красавиц в “Шахнаме” [Фирдоуси, 1993, с. 176]. В “Гёр-оглы” Камбар, представившись бродячим ашугом, поет красавице Харман-Дяли: “Глаза твои – душегубы, твои брови – лук” [1983, с. 712].

Сравнение женских бровей с оружием не случайно – эпические красавицы были причиной подвигов героев, иногда противостояли им в поединках.

Архаический героический эпос обнаруживает тесную семантическую связь образов женщины, “исступленной свирепости”, “кровавого поединка”. О.М. Фрейденберг писала, что в первобытном сознании “...производительный (половой. – Л.Е. ) акт семантизируется как поединок. <...> На почве этой семантизации впоследствии создается богатейшая военно-эротическая метафористика” [1997, с. 74]. Так, в восточной поэзии к красавице применяется эпитет “кровожадная”. Не потому ли восточный идеал красоты включал сведенные брови, а портреты красавиц, изображения любовных пар украшали рукояти или ножны иранских кинжалов и сабель середины XVIII – начала XIX вв.? [Иванов, Луконин, Смесова, 1984, ил. 89, 90, 96].

Широко раскрытые глаза как признак гнева эпического богатыря

Огромные глаза эпических богатырей следует считать не только деталью их исполинского облика, но и признаком гнева. О богатырях олонхо говорится, что их “круглые глаза, словно витые кольца узды” [Нюр-гун Боотур Стремительный..., 1947, с. 103], или они похожи на опрокинутые медные котлы [Строптивый Кулун Куллустуур..., 1985, с. 344]. Глаза богатырей сравниваются с черными чашками [Алтын-Арыг, 1988, с. 281], с большими пиалами [Гёр-оглы, 1983, с. 593], а также с черными пещерами [Манас, 1988, с. 409] и озерами [Никифоров, 1995, с. 76].

Можно предположить, что зияющие огромные глаза (уподобление их пещерам, колодцам и пр.) отвечают представлению о способности богатыря взглядом “поглотить” противника. Например, о Манасе говорится:

Глаза его – как впадины озер , Если посмотрит, рассвирепев , Похоже, что проглотит каждого , кого увидит [Манас, 1988, с. 442].

Не случайно в портрете Манаса подчеркиваются большой рот и глубоко посаженные глаза [Манас, 1990, с. 443]. В эпосе встречаются и очевидно более поздние, реалистические описания расширившихся в гневе глаз. Богатыри Манаса, приготовившись рубить саблями, “выкатили глаза” [Манас, 1988, с. 476]. В алтайской богатырской сказке у разгневанного Ер-лика “борода... оттопырилась, как клыки; два глаза... выворотились” [Никифоров, 1995, с. 63]. Героиня тувинского героического сказания дева-богатырка Бора-Шэлей описывается так: “Разгневавшись-осер-дясь, оказывается, / Ясными, как озерца, глазами / Смотрит, нахмурившись; / Ясными... глазами / Смотрит, выкатя-выпуча [их]” [Тувинские героические сказания, 1997, с. 347].

В “Махабхарате” дается объяснение феномена увеличившихся глаз воина: “А те два героя в битве осыпали друг друга оскорблениями и пожирали расширившимися в ярости очами ...” [1990, с. 43].

Из сказанного следует, что свойственные древнетюркским изваяниям изобразительные приемы (сведенные на переносице брови и преувеличенно большие глаза) соотносятся с формульными гиперболическими описаниями лица гневающегося богатыря в различных эпических традициях.

Проверка гипотезы с помощью данных этологии

Реальность эпических описаний телесных проявлений гнева-ярости, хотя и гиперболизированных, подтверждается современными этологическими исследованиями. Изучением эмоциональной мимики и жестов человека занимается человеческая этология [Eibl-Eibesfeldt, 1997]. Мимике уделяется большое внимание вследствие ее важнейшей роли в коммуникации [Ibid, S. 619]. По мнению И. Эйбл-Эйбесфельдт, выразительные движения, сопутствующие главным, всюду одинаково переживаемым эмоциям (ярость, гнев, печаль, радость, удивление, отвращение), одинаковы во всех культурах. Общность, видимо, объясняется тем, что эмоции сопровождаются определенными физиологическими и мускульными реакциями. Мимика контролируется лимбической системой и неокортексом. За способность воспринимать эмоциональность мимики и эмоционально отзываться на нее отвечает правое полушарие [Ibid, S. 663]. Наблюдения за глухо- и слепорожденными детьми позволяют говорить, что многие движения, выражающие гнев, могут быть филогенетическими приспособлениями [Ibid, S. 528]. К таким движениям относится, например, сведение бровей. Гневное выражение лица в разных человеческих культурах достигается также посредством пристального, “уничтожающего” или угрожающего взгляда. При этом глаза расширяются, в частности, за счет того, что поднимаются верхние веки. Становится видимым глазной белок и создается эффект сверкания глаз [Ibid, S. 532, Abb. 5.6; 655]. Следует заметить, что при выпучивании глаз этот эффект естественно усиливается. Любопытно, что компьютерное моделирование движений мимических мышц лица дало выражения, не зафиксированные в реальности, но выявленные на материале искусства. В составленной П. Экманом схематической таблице сочетаний действий мускул лба и бровей представлен вариант с плотно сведенными к переносице и одновременно поднятыми бровями. Как утверждает П. Экман, такое сочетание, известное по изобразительным данным, не является естественным [Ibid, S. 632]. И. Эйбл-Эйбесфельдт обнаружил его как выражение ярости у (загримированных) актеров-кабуки.

Проявления гнева, ярости И. Эйбл-Эйбесфельдт соотносит с агрессивным, угрожающим поведением. Исследователь обратил внимание на то, что лица древних и традиционных скульптурных изображений апотропеического назначения выражают угрозу с помощью сведенных бровей, выпученных глаз, оскаленного рта и др. [Ibid, S. 123, Abb. 2.56; 125, Abb. 2.58; 671, Abb. 6.75, b ]. Наблюдения этологов развиваются в работах некоторых исследователей первобытного и древнего искусства. Р. Ненова-Мерджанова, например, анализирует антропоморфные изображения апотропеического характера, бытовавшие в римскую эпоху, – бронзовые сосуды для оливкового масла в виде голов, бюстов, фигур и пр. На лицах апотропе-ев показаны сведенные брови, нависшие над глазами, большие, широко раскрытые глаза, приоткрытый рот или опущенные вниз уголки губ закрытого рта, огромный или уродливый нос [Nenova-Merdjanova, 2000, p. 303–304].

Проблема существования эпоса в древнетюркскую эпоху

Сопоставление иконографии изваяний с данными героического эпоса требует обоснования того, что эпос, соответствующие эпические формулы и, наконец, эпическая среда* существовали в древнетюркскую эпоху. Еще М.П. Грязнов сопоставил сюжеты разновременных и разнокультурных изобразительных памятников второй половины I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. с сюжетами современного тюрко-монгольского эпоса [1961]. Тем самым он признал единство эпической традиции степных народов на протяжении более чем двух тысячелетий. На основании эпико-изобразительных соответствий исследователь не только связал сложение основ героического эпоса с эпохой ранних кочевников, но и охарактеризовал круг древних эпических сюжетов**.

Напомним, что рассмотренные в данной статье мотивы сведенных бровей и расширившихся глаз были распространены в разноязычных и разностадиальных эпических традициях. О том, что древние тюрки “узнавали” признаки гнева, подобные эпическим, свидетельствует китайский источник. В “Суй-шу” имеется описание подвига китайского воина Юй Гю-ло, устрашившего тюрков в бою (589 г.) своим свирепым видом. Юй Гю-ло с несколькими всадниками атаковал тюрков. “При этом он широко раскрыл свои глаза и закричал так громко, что все противники утратили мужество”*** [Liu Mau-tsai, 1958, S. 120]. Вообще имеются основания полагать, что у древних тюрков мужество, храбрость ассоциировались с воинской яростью и свирепостью.

Выводы

Прием слитного изображения бровей и носа на древнетюркских изваяниях воинов может трактоваться как стилизация сведенных на переносице бровей. Сведенные брови, равно как и большие глаза, видимо, служили созданию образа свирепого, яростного героя.

Характерно, что использование данных стилистических приемов нашло отражение также на древне- тюркских статуях без оружия и погрудных изваяниях (см. рисунок, 2). Возможно, такие скульптуры, запечатлевшие проявление гнева на лице, ассоциировались в древности с изображениями воинов. Первоначально на этих изваяниях могло быть представлено и оружие. Поскольку мы полагаем, что изваяния средневековых кочевников раскрашивали и/или ради натуральности на них (особенно на погрудные) надевалась одежда, то оружие могло быть нарисовано или подвешено поверх одеяния [Ермоленко, Курманкулов, 2002, с. 86–87; Ермоленко, 2003б]. Оружие не показано на древнетюркском изваянии в долине р. Хендерге (Тува), изображающем мужчину с двумя человеческими головами в руках [Кызласов, 1964, рис. 3]. Кроме того, у оградки, около которой установлена эта оригинальная фигура, нет балбалов. По мнению Л.Р. Кызласова, в хен-дергенской скульптуре запечатлен воин с трофеями – вражескими головами [Там же, с. 35]. Действительно, учитывая данные китайских хроник о воинской добыче подобного рода, изобразительные и фольклорные аналоги [Ермоленко, 2004, с. 60], вряд ли можно предположить иное толкование образа. В таком случае отсутствие оружия в иконографии древнетюркских изваяний, как и балбалов при оградках вокруг фигуративных изображений, не может быть основанием для безоговорочного отрицания батальной атрибуции образа. Следует признать, что ввиду довольно широкого распространения в древнем и средневековом искусстве прием Т-образного изображения бровей и носа не является специфически тюркским. Прием совмещения барельефа бровей и носа позже получил воплощение в кыпчакской и половецкой скульптуре, хотя он осмысливался, возможно, иначе. Поскольку изображение больших глаз на древнетюркских изваяниях очевидно стилизовано, то вряд ли может рассматриваться как безусловно антропологический признак.