О спектральных свойствах семейства дифференциального оператора четного порядка с суммируемым потенциалом

Автор: Митрохин Сергей Иванович

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Математика и механика

Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.

Бесплатный доступ

Развивается метод изучения спектральных свойств дифференциальных операторов высокого четного порядка с суммируемым потенциалом. При больших значениях спектрального параметра найдена асимптотика решений соответствующего дифференциального уравнения. Изучены граничные условия, выписано уравнение на собственные значения исследуемого оператора. Изучена индикаторная диаграмма этого уравнения. Найдена асимптотика собственных значений изучаемого оператора.

Дифференциальный оператор, спектральный параметр, граничные условия, индикаторная диаграмма, асимптотика собственных значений

Короткий адрес: https://sciup.org/149129831

IDR: 149129831 | УДК: 517.927 | DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2018.2.2

Текст научной статьи О спектральных свойствах семейства дифференциального оператора четного порядка с суммируемым потенциалом

DOI:

1. Постановка задачи. Исторический обзор

Изучим спектральные свойства дифференциального оператора, задаваемого дифференциальным уравнением десятого порядка

y(10)(x) + q(x)• y(x) = X • a10 • y(x),0 < x < п,a > 0, (1)

с разделенными граничными условиями вида

y ( m 1 ) ( 0 ) = y ( m 2 ) ( 0 ) = ... = y ( m 5 ) ( 0 ) = y ( n 1 ) ( п ) = y ( n 2 ) ( п ) = ... = y ( n 5 ) ( п ) = 0, m 1 < m 2 < ... < m 5; n 1 < n 2 < ... < n 5; m k , n k e { 0,1,2,....,9 } , k = 1,2,...,5.

Мы предполагаем, что функция q ( x ) является суммируемой на отрезке [ 0; п ] :

q (x) e L1 [0; п] о

= q ( x )

почти для всех x из отрезка [ 0; п ] .

В уравнении (1) число X e C — спектральный параметр, функция q ( x ) - потенциал, функция р ( x ) = a 10 = const при x e [ 0; п ] - весовая функция.

В работе [16] был изучен дифференциальный оператор четного порядка 2 m вида

(-1)my(2m)(x)+ p(x)• y(x) = X- p(x),0 < x < п, (0.1)

y (0) = y(2) (0) =... = y(2 m - 2)(0) = y (п) = y (2) (п) =... = y(2 m - 2) (п) = 0, (0.2)

был вычислен регуляризованный след этого оператора, при этом потенциал p ( x ) предполагался гладкой (бесконечно дифференцируемой) функцией на отрезке [ 0; п ] . Граничные условия (0.2) – специального вида: половина граничных условий берется в левой точке отрезка, половина – в правой точке отрезка. В изучаемом нами операторе (1)–(2) с условием (3) суммируемости потенциала q ( x ) граничные условия (2) такого же рода, только мы изучаем сразу целое семейство дифференциальных операторов: граничные условия зависят от параметров m 1 ,m 2,..., m 5 ; n 1 ,n 2,..., n 5 ; m k , n k e { 0,1,2,....,9 } , k = 1,2,...,5.

В работе [16] также упомянут следующий факт: если функция p ( x ) суммируема на отрезке, то асимптотическая формула для собственных значений оператора (0.1)–(0.2) имеет следующий вид: X n = n 2 m + O (1), этой точности не хватает для вычисления регуляризованных следов. Цель нашей статьи – выписать более точные асимптотические формулы для собственных значений в случае суммируемого потенциала, то есть разложить величину O (1) по степеням числа n .

В дальнейшем делались попытки уменьшить гладкость коэффициентов уравнений, задающих дифференциальный оператор (в основном для операторов второго порядка): в работе [3] изучалась сходимость разложений по собственным функциям в точках разрыва коэффициентов дифференциального оператора, в работе [5] исследовалась точная зависимость между асимптотическими разложениями собственных значений краевых задач Штурма – Лиувилля и гладкостью потенциала. В работе [18] изучена обратная задача на собственные значения для оператора Штурма – Лиувилля с разрывными коэффициентами. В работе [17] приведены примеры изоспектральных операторов второго и четвертого порядков с разрывными коэффициентами (обратная задача для таких порядков не имеет единственного решения).

В работе [12] автором вычислены формулы регуляризованных следов для операторов второго порядка с разрывными коэффициентами. В работе [13] тот же вопрос решен для функционально-дифференциального оператора с разрывным потенциалом. В работе [8] были изучены некоторые спектральные свойства дифференциальных операторов второго порядка с разрывной весовой функцией, как и в работе [17] были приведены некоторые примеры изоспектральных операторов.

Дальнейшее уменьшение гладкости коэффициентов привело к изучению операторов с суммируемыми коэффициентами. В работе [2] найдена асимптотика любого порядка собственных значений и собственных функций краевой задачи Штурма – Лиувилля на отрезке с суммируемым потенциалом. В работах [7] и [11] автором продемонстрирован метод, отличный от метода работы [2], для изучения операторов с суммируемыми коэффициентами, порядок которых выше второго (четвертый в работе [7], шестой в работе [11]). В работе [10] изучены спектральные свойства дифференциальных операторов произвольного нечетного порядка с суммируемым потенциалом, граничные условия которого имеют конкретный вид типа (0.2).

-

2. Асимптотика решений дифференциального уравнения (1) при больших значениях спектрального параметра λ

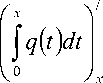

Пусть X = 5 10, 5 = 1^Х , при этом выберем ту ветвь арифметического корня, для которой 10 1 = + 1 . Обозначим через wk ( к = 1,2,...,10 ) различные корни десятой степени из единицы:

2пi(к j) 2пi х Э А w10 = 1, w, = e10 , к = 1,2,...,10; w = 1; w2 = e10 = cos — + i sin — = z2; w4 = z3;...; wD = zp-1;

-

k k 1 2 ( 10 J 1 10 J p (4)

W p + 10 = W p ; p = 1,2,...,10.

Числа wk ( к = 1,2,...,10 ) из (4) делят (1) единичную окружность на десять равных частей:

Рис. 1

При этом имеем: w 1 = w 1 = 1; w 10 = w2; w9 = w 3; w8 = w 4 ; w7 = w5; w 6 = w 6 = - 1;

Im(w6 ) = Im(w1 ) = 0; Im(w5 ) = Im( w2); Im(w4 ) = Im(w3); Im(w7 ) = Im(w10 ) = - Im( w2);

Im(w8) = Im(w9) = - Im(w3).

Для чисел wk(k = 1,2,...,10) из (4) и рисунка 1 справедливы следующие соотношения: 1010

£ w = 0, p = 1,2,...,9; £ wP = 10, p = 0, p = 10.

k=1

Методами работ [6, гл. 2; 7; 10; 14, гл. 2] устанавливается теорема.

Теорема 1. Общее решение дифференциального уравнения (1) имеет вид: 1010

y(x,5)=£Ck • Ук(x,5)y(m)(x,5)=£Ck • ykm)(x,5)m = U,...,9, к=1

где

C k ( k = 1,2,..,10 ) – произвольные постоянные, при этом фундаментальная система

решений { y k ( x , 5 ) } k °=1

подчиняется следующим асимптотическим оценкам:

Im s ax

■y k ( x , 5 ) = - , . ' ^+ O f e^)k = 1,2.....10;

y km ) ( X , 5 ) = w m e mk

(a5)

awk sx

^“

A 9mk ( x , 5 ) + 0

1 n 9 9 ' —

10 a 9 s 9

Im s ax e 1

к 5

, k = 1,2,...,10; m = 1,2,...,9;

xxx

A 9, k ( x , 5 ) = w 1 e aw 1 5X J q ( t ) e a ( wk - w 1 ) 5t dt + w 2 e aw5X J q ( t ) e a ( wk - w 2 ) 5t dt + ... + w 10 e aw 10 5x J q ( t ) e a ( wk - w 10 ) 5t dt ; (9)

A 9 mk ( x , 5 ) = £ w p w m e awp5x J q ( t ) e a ( wk - wp ) 5t dt , k = 1,2,...10 p = 1,2,...9.

p=10

При выводе формул (6)–(10) мы использовали соотношения (5) и требовали выполнения следующих начальных условий:

A 9 , k ( 0, 5 ) = 0; A 9mkk ( 0, 5 ) = 0; yk ( 0, 5 ) = 1, y km ) ( 0, 5 ) = ( a5 ) m w m ; k = 1,2,...,10; m = 1,2,...,9. (11)

-

3. Изучение граничных условий (2)

Подставляя формулы (6)–(11) в граничные условия (2), имеем:

10 10

У(m )(0, s ) = 0 «X Ck' У»"" )(0, s ) = 0 «X Ck •(as)"' ' W^p = °;

k = 1 k = 1

J2)

У p \п, s ) = 0 « X C k • Ук p ( n , s ) = °; p = 1,2,...,5.

k = 1

Система (12) – система из десяти линейных однородных уравнений с десятью неизвестными C 1, C 2,..., C 10 . По теореме Кронеккера – Капелли, такая система имеет ненулевые решения только в том случае, когда ее определитель равен нулю. Поэтому справедливо следующее утверждение.

Теорема 2. Уравнение на собственные значения дифференциального оператора (1)–(3) имеет следующий вид:

|

w 1 m 1 |

w 2 m 1 .. |

. w 9 m 1 |

w 1 m 0 1 |

||||

|

w 1 m 2 |

w 2 m 2 .. |

. w 9 m 2 |

w 1 m 0 2 |

||||

|

f ( s ) = |

... w 1 m 5 y ( ” 1 )( П s ) |

... .. w 2 m 5 .. У 2 ” 1 )( n s ) . |

. ... . w 9 m 5 . У 9 ” 1 )( n s ) |

... w 1 m 0 5 У 1О 1 ) (n , s ) |

= 0. |

(13) |

|

|

y ( ” 2 )( n s ) |

У 2 ” 2 )( n s ) . |

. У 9 ” 2 ) ( п s ) |

»!; ■ |

(п, s ) |

|||

|

y f ” 5 ) ( n , s ) |

... .. У 2 ” 5 )( n s ) . |

. ... . У 9 ” 5 ) ( п s ) |

у 10 5 |

(к, s ) |

|||

Используя теорему Лапласа, разложим определитель f ( s ) из (13) по последним пяти строчкам:

f ( s ) R 1,2,3,4,5 ( П , s - ... + R 6,7,8,9,10 (п , s

•D -R

D 6,7,...,10 R 2,3,4,5

• D 1,2,.,5 + R 1,3,4,5,6

5 ( П , s ) • D 1,7,8,9,10 + R 3,4,5,6,7 п , s ) • D 2,7,8,9,10 - ... = 0,

(п , s ) • D 1,2,8,9,10

-

где введены обозначения:

R j^j (П , s )

У j” )(п , s ) У ( ” 1 )(n , s ) ...

Уj2)(n,s) У(n2)(n,s)

... ......

у(П5)(n,s) у(П5)(n,s)

У I”1 )(n,s) у (П2 )(п,s)

У j” 5 * ( ” . s )

w m 1

w m 1

w m 1

D

w m 2

w m 2

w m 2

€

w m

wm 5

w m

В силу удобной нумерации чисел wk можно вывести рекуррентные формулы.

Для определителя D 1,2,3,4,5 имеем:

из (4) для алгебраических миноров D , ,..., из (16)

|

m w 1 m 1 |

m w 2 1 . |

m .. w 5 1 |

1 m 1 |

m z 1 . |

4 m .. z 1 |

||

|

D 1,2,3,4,5 = |

m w 1 2 ... |

m w 2 2 . ... . |

m .. w 5 2 .. ... |

( 4 ) |

1 m 2 ... |

m z 2 . ... . |

4 m .. z 2 .. ... |

|

m w 1 m 5 |

m w 2 5 . |

m .. w 5 5 |

1 m 5 |

m z 5 . |

4 m .. z 5 |

П ( z m k — z m ) = D 5 * 0, k > p k , p = 1,2,3,4,5

так как D 1,2,3,4,5 представляет собой определитель Вандермонда чисел z m 1 , z m 2 ,..., z m 5. Далее находим:

D 2,3,4,5,6

w 2 m 1

w 2 m 2

w 3 m 1 w 3 m 2

w 6 m 1 z m 1 z 2 m 1

w m 2 ( 4 ) z m 2 z 2 m 2

5 m z 5 m 1

5 m z 5 m 2

m 1 m 2 m 5

z z \"7 z 'Ly1,2,3,4,5

( 19 ) M

= Z M 5 • D 5 ,

m w 2 5

m w 3 5

m w 6 5

m z m 5

2 m z m 5

5 m z 5 m 5

M 5 = E m k .

k = 1

Аналогичным образом получаем:

D ~z 2 M5.D D = z( k - 1 ) M 5 D £ = 12 6' D

^3,4,5,6,7 z ^5 ; ^k , k + 1,..., k + 4 z ^5 ,^ 1 ,^,...,6; ^7,8,9,10,11 ( )) ^1,7,8,9,10

( - 1 ) - z 6 M 5

• D. , D, , ,

5 j к + 10 , j m ,..., j p

= Dh ,j m ,..j p ; D k , k + 1.... k + 4 = ( - 1 ) k - 1 • z ( k - 1 ) M 5 • D 5 , k = 7,8,9,10.

Подставляя формулы (15) в формулы (7), (8), разложим определитель R столбцам на сумму определителей, получим:

( n , s ) по

R

(n , ^ ) = R

(n , ^ )

R

^^ J 1 , j 2 ,..., j 5 , k - 1

k = 1

—

10 a 9 s 9

(n , s )

---+ O

< e ,m s ^.)

к

s 18

; j , , j 2 ,..., j 5 e { 1.2....^0 } . (20)

R

( n s ) =

|

w m 1 j 1 |

aw e j 1 |

п s |

w m 1 j 2 |

aw e j 2 |

п s . |

.. w m 1 j 5 |

|

w m 2 j 1 |

aw e j 1 |

п s |

w m 2 j 2 |

aw e j 2 |

п s . |

.. w m 2 j 5 |

|

w m 5 j 1 |

... aw e j 1 |

п s |

w m 5 j 2 |

... aw e j 2 |

. п s . |

.. .. w m 5 j 5 |

...

aw zc ns e j5

aw ej eaw

П s

n s

,

определители R

( n , s ) получаются из определителя R

1 2 5 * 1 2 5

( k = 1,2,3,4,5 ) на столбец ( A )” 1 j k ( л , s ) A gA ( п , s ); ...; A g ” 5 j k ( п , s ) ) .

Основное приближение уравнения (14)–(16) получается из уравнения

( n , s ) заменой k -го столбца

f ) ( s ) = R 1,2,...,5,0 (п , s ) • D 6,7,8,9,10

—

R 2,3,...,6,0 ( П , s ) • D 1,7,8,9,10 + ... = 0,

где определители R

( п , s ) определены по формуле (21), при этом имеем:

R

( п , s ) = e

a E wjk п $

, k = 1

m w j 1 1 w mj 2

m w j 2 1 w mj 2

.

.

.

.

.

.

m w j 5 1 w mj 2

.

...

m wmj 5

...

m wmj 5

.

.

.

.

.

.

...

m wmj 5

Для нахождения асимптотики корней уравнения (14)–(16) сначала необходимо найти асимптотику корней уравнения (22), а для этого необходимо изучить так называемую индикаторную диаг-

рамму уравнения f 0(5) = 0, (см.: [1, гл. 12]), то есть необходимо исследовать выпуклую оболочку показателей экспонент, входящих в уравнение (22), с учетом формулы (23). Таким образом, нам

Е wjk ; j j 2,-, j 5 е { 1,2,...д0 } > . к = 1

необходимо построить выпуклую оболочку множества точек

-

4. Изучение индикаторной диаграммы уравнения (22)

Начнем изучение выпуклой оболочки множества точек {w. + w. ;j, j,..., j e {1,2,...,10}}. Точки wk (k = 1,2,...,10) из (4) делят единичную окружность на десять равных частей, они изображены на рисунке 1 и при этом расположены симметричным образом: есть симметрия относи- тельно точки О(0,0) и относительно координатных осей. Из правила параллелограмма сложения векторов и геометрических соображений следует, что индикаторная диаграмма уравнения (22) имеет следующий вид (N = 5, на рисунке должно быть пять окружностей):

Рис. 2

На рисунке 2 точка B12 соответствует числу w1 + w2 (а также сумме векторов Ow1 + Ow2), точка B23 соответствует числу w2 + w3 (и сумме векторов Ow2 + Ow3), точка Bmk соответству ет числу wm + wk (и сумме векторов Owm + Owk), точка Bkn соответствует числу wm + wk + wn

(и сумме векторов Owm + Owk + Own), m, k, n = 1,2,...,2N. Несложно доказать следующее неравенство: w + w4| < w + w3| < w + w3|, |w2 + w5| < |w2 + w4| < |w2 + w3|,.... Действительно, складывая векторы, видим, что

OB14 < OB13 < OB12

OB 25

< OB 24

< OB 23

, при этом

OB12 - OB 23 - OB 34

OB, l2

2 n - 1,2 n

- OB 2 n ,1 . Значит, точки B12,B23,B 3

B 2 n - 1,2 n , B 2 n ,1 ле -

жат на окружности радиуса R - OB12 > 1 и делят эту окружность на десять равных частей,

точки B 13 , B 14 , B 24 , B 25

,...

, B + m , . ( m - 2,3

8 8; к - 1,2,...,10 ) попадают внутрь этой окружности, так

как | wm + k + wk | < | wk + 1 + wk | при m - 2,3,...,8 . Этот факт доказывается и аналитически:

| wk + 1 + w k | -

2ni , 2 n i/, k --(k-1)

e 10 + e 10

e

•

2 n i 1

— e10 2 + e

- 1 • 2 • cos —

I 10

f n 1 - 2cos — ,

1 10 J ,

| w k + m + w k | -

2 n i/, . x 2 n i ,

(k+m-1) --k e10 + e10

e

•

2 п i m

— e10 2 + e

, , f n m i f n m i f n

- 1 • 2 • cos — , cos — < cos —

I 10 J I 10 J 1 10

при m - 2,3,...,8 , это означает, что | wm + k + wk | < | wk + 1 + wk | при m - 2,3. что выпуклой оболочкой множества точек { w j + w^ , j1, j 2 - 1,2,...,10 }

,...

,8 . Значит, мы доказали,

является правильный де-

сятиугольник B 12 B 23 B 34 ... B 9,10 B 10,1 .

Аналогичным образом доказываем, что выпуклой оболочкой множества точек { w j + W j^ + W j^ , j1, j 2, j 3 - 1,2,...,10 } является изображенный на рисунке 2 правильный десятиугольник B 123 B 234 B 345... B 8 , 9 , 10 B^ ) , 10 , 1 B 101 , 2 , где точка Bkmn соответствует сумме wk + wm + w n (а также сумме векторов Ow , + Ow + Ow ), все точки лежат на окружности радиуса kmn

R 1 - OB 123| > OB 12J > 1. На границах этого многоугольника лежат точки w 3 + w 2 + w 3 , w 2 + w 3 + w 4 , w 3 + w 4 + w 5 ,^, w 8 + w 9 + w 10 , w 9 + w 10 + w 3 , w 10 + w 3 + w 2 , точки w ^ + w 2 + w 4 , w 1 + w 2 + w 5 , w 1 + w 3 + w 4 ,^ (у которых сумма индексов суммирования больше единицы) попадают внутрь этого десятиугольника и на индикаторную диаграмму не влияют.

Аналогичным образом устанавливается, что выпуклой оболочкой множества { w j . + w j 2 + w j 3 + w j 4 , Ь j 2 , j 3 , j 4 - 1,2,...,10 } является десятиугольник ^4 B 2345 B 3456 ... B 9,10,1,2 B w,1,2,3 , где Bmknp соответствует сумме w m + wk + w n + w p ;...; выпуклой оболочкой множеств а

k + w + ... + j jj 2

,...,

j 5 - 1,2,...,10 } является десятиугольник D1D 2... D 10 , где точка D m ( m - 1,2,...,10 )

соответствует сумме ^ w m + k - 1 , если ввести обозначение wn + 10 - wn , n - 1,2,

...

I k 1

множества wj- + wj- + ... + w2 , ]„ j 2

,10 . Остальные точки

,...,

j 5 - 1,2,...,10 } попадают внутрь многоугольник а

D 1 D 2 ... D 10 и на асимптотику корней уравнений (22)–(23) и (14)–(16) не влияют .

Из общей теории нахождения корней квазиполиномов вида f ( 5 ) из (14)-(16) следует (см.: [1, гл. 12]), что собственные значения дифференциального оператора (1)–(2)–(3) находятся в секторах T 1, T 2 ,..., T 10 бесконечно малого раствора, биссектрисы которых являются серединными перпендикулярами к отрезкам [ D 1 ; D 2 ][ D 2 ; D 3 ], ..., [ D 9 ; D 10 ][ D 10 ; D 1 ] соответственно.

5. Асимптотика собственных значений в секторе T 1

Исследуем подробно асимптотику корней уравнения (14)–(16) в секторе T 1, биссектриса которого перпендикулярна отрезку [ D 4; D 5 ] . В формулы (14)-(16) необходимо подставить формулы (17)–(19) с учетом формул (20)–(21), в которых надо учесть формулы (7)–(11) и оставить в получившемся уравнении только те экспоненты, показатели которых задаются точками, комплексно-сопряженными к точкам D 4 и D 5 , то есть точками D 1 и D 2 . Поэтому верно следующее утверждение.

Теорема 3. В секторе T 1 индикаторной диаграммы (рис. 2) уравнение на собственные значения дифференциального оператора (1)–(2)–(3) имеет следующий вид:

g 1 ( 5 )- R 1,2,3,4,5 (п) " D 6,7,8,9,10 - R 2,3,4,5,6 (п) " D 1,7,8,9,10 - 0 . (24)

Из формул (17)–(18) следует, что

D 6,78,910 = z 5 M 5 • D 5 , D 178910 = z 6 M 5 • D 5 , D 5 * 0. (25)

Применяя формулы (25) и формулы (20) (21) для сектора T 1 уравнение (24) можно переписать в следующем виде:

g 1 ( s ) =

E R 1,2,_..,5,k ,9 (п , s ) / 1 \

R i 2 5 n ( п , s ) — k = 1 ------+ О -

1,2,-,5,0V ’ 10 a9 s9 4 s18)

R 2,3,...,6,0 (п , S )

E R 2,3,--,6, k ,9 (П , S )

k =1 ________________________

10 a 9 s 9

• z

5 M 5 • D 5

• z 5 M 5 • D 5 = 0.

—

В уравнении (26) поделим на z 5 M 5 • D 5 * 0 , а для величин R 1, 2 ,..., 5 , 0 ( п , s ) и R 2 , 3 ,..., 6 , 0 ( п , s ) применим формулы (21) и (23):

5 6 5

a E w k -m , х a E w k 'п s P —

R 1,2,...,5,0 (п , s ) = e = 1 • R 5 , R 2,3,...,6,0 (п , s ) = e k = 2 • R 5 • z 5 , P 5 = E n k ,

k = 1

R 5

n w 1 n 1

n w 1 n 2

n w 2 n 1

n w 2 n 2

w 5 n 1 1 n 1 z n 1

w 5 n 2 ( 4 ) 1 "2 z" 2

4n z1

n w 1 n 5

n w 2 n 5

n w 5 n 5

nn

1 5 z 5

z 4 " 2 ( = ) n ( z

... k > p

4 n k , P = 1,2,...,5

z 5

— z " ) = R 5 * 0.

С помощью формул (27), (28) уравнение (26) можно переписать в следующем виде:

g 1(s ) =

—

где величины

a E W k n s e k = '

—

M p a E wk п s z 5 • z 5 • e k = 2

E R 2,3 6,10, k ( n , s ) • z M 5

k = 1

R 1,2,...,5,9, k

—

10 a 9 s 9 • R 5

+ ОI ^18 ] = 0

• E R 1,2,...,5,9, k (п , s ) — k = 1

( п , s ) получаются из определителя R i,2,...,5,0 ( п , s ) из (21) заменой k -го стол

бца на столбец ( A 9"k ( п , s ); A 9 " 2 k ( п , s ); ...; A 9 ' 5 k ( п , s ) ) . Выпишем некоторые из этих величин:

A 1,2,...,5,9,2 (п , s ) =

w " 2 e aw i s п

A 92 ( п , s ) w 3 " 1 e aw 3 ' п

A 9 n , 2 2 ( п , s ) w 3 " 2 e aw 3 ' п

aw 5 s п

w 5 n 2 e

aw 5 s п

w n 5 e aw 1 ' п A 9 " , 5 2 ( п , s ) w n N e aw 3 ' п

w 5 n 5 e

aw 5 s п

A 2,3,...,6,9,1 ( П , 5 )

|

A 9'12 (п , 5 ) |

n । aw-xS п w 3 1 e 3 . |

n .. w 6 1 |

|

A 9',2 ( п , 5 ) |

aw 5 п w 3 2 e 3 . |

n .. w 6 |

|

... A 9 ' , 5 2 (п , 5 ) |

... . aw 5 п w 3 5 e 3 . |

.. n .. w 6 5 |

...

■ 2 e aw 6 5 п

11 e aw 6 5 п

,...

15 e aw 6 5 п

Используя формулы (9), (10), из (30) находим, применяя свойства определителей:

, , a Z wk п 5

R 1,2,...,5,9,1 ( n , 5 ) = w 1 R 5 e k = 1

п

* I ...

a Z wt п 5 — w 6 R 5 z ^5 e k = 2

п

п

( п

V 0 V a 11

V 0

... ; J ...

[ w p — w r ) 5t dt

a Z wk п 5

R 1,2,...,5,9, k (п , 5 ) = w k * R 5 * e k = '

(п

•I-

V a 1,6 V 0 7 apr

A

V 0

V apr

;(31)

.

, k = 2,3,4,5;

R 2,3,...,6,9, k (п , 5 ) = w k + 1 * R 5 * z P

a Z wr П 5

* e k=2

V 0

(п

*I

V 0

V akk

.

.

.

, k = 1,2,3,4;

V a , k + 1, k + 1

a Z wk п х

R 2,3,...,6,9,5 (п , 5 ) = — w 1 * R 5 * e k = 1

(п

* I ...

V0 .

P a Z wk п 5

+ w 6 * R 5 * z P * e k = 2

/ a ,6,1

f п

*I--I

V 0 V a ,6,6

.

Заметим, что в формулах (31)–(34)

имеем:

π

π

π

I ... = J ... = I ...

V 0 V a 11

V 0 V a 22

V 0 V akk

π

= J q ( t X 11 , k = 1,2,...,10.

Подставляя формулы (31)–(35) в уравнение (29), поделим на следующему более удобному для изучения виду:

e a k z 2 w k п 5 , преобразуем

его к

g 1 ( 5 ) = [ e a ' "'

— w 6 ) 5 п

—

M z 5 * z

P 5 ]— 1

10 a 9 s 9

*

п

I ...

V0 .

a ( w, * e ( 1

V a 11

— w 6 ) 5 п X 1

6) *Z wk k =1

п

—

MP z 5 * z 5

•^

V 0

V a 22

•

*Z wk + w1 *z k=2

M 5

п

*p

V 0 V a ,6,1

* e ( w 1 — w 6 ) 5 п

—

P w6 * z5

(п A

* J ...

V 0 V a ,1,6 J

U Ol

Основное приближение уравнения (36) имеет вид:

e ( w

2 п i 2 п i P

w6)5п = zM5 * zP = e2 k * e10 5 * e 10 5 o 5k,1,осн

~

2 ik

a ( w 1

^

w 6 )

~ M

, k = k + —5

P

+ —, k e N ,H7)

10 (37)

«осн» означает основное приближение, индекс 1 у величин sk ,1, осн означает, что мы изучаем сектор Т 1 индикаторной диаграммы (рис. 2).

Из общей теории (см.: [4; 15]) следует методика нахождения асимптотики корней квазиполиномов вида (36).

Теорема 4. Асимптотика собственных значений дифференциального оператора (1)–(2)–(3) в секторе Т 1 индикаторной диаграммы (рис. 2) имеет следующий вид:

5k ,1 = / a (w1

2 i

—

~

w)Ak +

d o z- 1 „( 1

—92 k 21 + O ---

~ 9 4 ~ 18

~ MP

, k = k + —5 + —,

10 10

k e N ; M 5 = £ m k ; P 5 = £ n k . (38)

k = 1

k = 1

Вид асимптотики (38) показывает, что у оператора (1)–(2)–(3) невозможен эффект «расщепления» собственных значений, изученный автором в работе [9].

Для доказательства теоремы 4 необходимо доказать, что в формуле (38) коэффициенты

d 9, k ,1 находятся единственным образом и привести явные формулы для их вычисления.

Применяя формулы Маклорена, имеем:

ea ( w 1

w * ’"I k, = exp a (

. w1— w6)пs •

2 i

a ( w 1

—

~

W J 1 k +

d 1

9, k ,1 + O

~ 9 4 ~ 18

MP

= z 5 • z 5 •

2пi • d9kl ( 1 )

• 1 +--^t+ + O .

k9 4 k 18 7

Подставляя формулы (39) и (38) в уравнение (36), получаем:

MP MP

z 5 • z 5+2пi • z 5 • z 5

•

2 п i • d g £ I ( 1 9, k ,1 + O

~ 9 4 ~ 18

—

M z

5 • z

P 5

—

10 a 9

•

a 9 ( w 1

—

w 6 ’ 9 г

2 i

i

•

1! !1

• kк1+O к k

•

z

M 5

• z

•; 1 + O I

+

a 11

•Е wn n=1

—z

M 5

• z

P 5

( п J ...

к 0

a 22

•Е wn n=2

+

MMP

w1 • z 5 • z 5 • z 5

п

J. .

к 0

\

—

w 6 • z M 5

•z

MP

5 • z 5

7 a ,6,1

s k ,1

J - к0 .

\

7 a ,1,6

Приравнивая в этой формуле коэффициенты при k ~ 9 , находим:

d

_ 1 (w1—w6 )9 — ---- • ------------

9, k ,1 2 π

10 • 2 9

• <

Е wn n =1

π

• J...

к 0 7 a 11

— Е w n n = 2

π

• J...

к 0 7 a 22 J i

+

—

— M, w 6 • z 5

π

• J... I к0 7a,1,6

s k ,1, осн _ 2

.

В силу формулы (35) имеем:

1 1

1 + OI I.

4 k 18 7

M

w1 • z 5

π

• J •■• к 0 7a,6,1

s k ,1, осн

—

л

л

π

Z wn • J...

—

n = 1

к 0

7 a 11

π

Е wn • I...

n = 2

к 0

7 a 22 J 1

π

= ( w 1 — w 6 ) ^ J q ( t ) dt .

Для скобки [, .. ] 2 из (40) в силу формул (31), (37) и (4) I w 1 = 1, w 6 = 1 I получаем:

ц =

M z M 5

п

J ..

к0 .

Л

+ z M 5

7 a ,6,1

• dta ,6,1 L, s k ,1, осн

— — M.

+ e 10

s k ,1, осн

П

п

J ..

к 0 7 a ,1,6

s k ,1, осн 2

5 J q (t ) exp(2 k dt aa ,1,6

s k ,1, осн

' п m

= e 10 5

п

= 2 J q (t’

п

J q ( t ’ exp a ( w

—

W1 )•t •

2 ik

cos 2 kt — 2 E M 5 dt .

~

a ( w 6

—

w 1 ’

•

Подставляя формулы (41) и (42) в (40), сделаем необходимые преобразования, получим:

d 9, k ,1

10 п

п п

J q ( t ) dt a ii + J q ( t ) 00

cos

2 ~l ' M

~ dt к k = k +

M5 + P , x- i.

—5--- 5 ; k e N ; M,

10 5

= 2 m n ; P = £ n k . (43) n = 1 n = 1

Формула (43) показывает, что коэффициенты d 9, k ,1 формулы (38) найдены единственным образом, тем самым теорема 4 доказана.

Аналогичным образом изучаются секторы T 2 , T 3 ,..., T 10 индикаторной диаграммы (рис. 2).

В результате получаем следующее утверждение.

Теорема 5. А) Асимптотика собственных значений дифференциального оператора (1)–(2)–(3) в секторе T 2 индикаторной диаграммы (рис. 2) имеет следующий вид:

s k ,2 = / a ( w2

2 i

—

w ) L

~

k +

d 1

9, k ,2 + O\

~ 9 4 ~18

~ M5 + P

, k = k + 5----5 ; k e N ;

, 10

d 9, k ,2

-1- .J

10п

п п

J q (t) dt + J q (t)

cos

~

2 kt —

п M 5

dt к k e N ,

(41) 2n тем самым справедлива формула s^ = s^ . e 10, k e N.

Б) В секторах T 3, T 4,..., T 10 для асимптотики собственных значений дифференциального оператора (1)-(2) с условием (3) суммируемости потенциала q ( x ) справедливы следующие формулы:

2П 4П 2П 6П 2( m—1)П sk,3 = sk,2 • e10 = sk,1 • e10;sk,4=sk,3 • e10 = sk,1 • e10;-;sk,m = sk,1 • e 10 ;k e n,m = 1,2,...Д0.(46)

В) При этом имеем: Xk , m = ( sk , m )0 , k e N , m = 1,2,3,...,10. (47)

Формулы (38), (43)–(47) позволяют вычислить асимптотику собственных функций дифференциального оператора (1)–(2)–(3).

Теорема 6. Асимптотика собственных функций дифференциального оператора (1)–(2)–(3) может быть получена по следующей формуле:

Список литературы О спектральных свойствах семейства дифференциального оператора четного порядка с суммируемым потенциалом

- Беллман, Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К. Л. Кук. - М.: Мир, 1967. - 548 с.

- Винокуров, В. А. Асимптотика любого порядка собственных значений и собственных функций краевой задачи Штурма - Лиувилля на отрезке с суммируемым потенциалом / В. А. Винокуров, В. А. Садовничий // Дифференциальные уравнения. - 1998. - Т. 34, № 10. - С. 1423-1426.

- Ильин, В. А. О сходимости разложений по собственным функциям в точках разрыва коэффициентов дифференциального оператора / В. А. Ильин // Математические заметки. - 1977. - Т. 22, № 5. - С. 698-723.

- Лидский, В. Б. Асимптотические формулы для корней одного класса целых функций / В. Б. Лидский, В. А. Садовничий // Математический сборник. - 1968. - Т. 75 (117), № 4. - С. 558-566.

- Лундина, Д. Ш. Точная зависимость между асимптотическими разложениями собственных значений краевых задач Штурма - Лиувилля и гладкостью потенциала / Д. Ш. Лундина // Теория функций, функциональный анализ и их приложения. - 1982. - № 37. - С. 74-101.

- Марченко, В. А. Операторы Штурма - Лиувилля и их приложения / В. А. Марченко. - Киев: Наукова думка, 1977. - 329 с.

- Митрохин, С. И. Асимптотика собственных значений дифференциального оператора четвертого порядка с суммируемыми коэффициентами / С. И. Митрохин // Вестник Московского университета. Серия: Математика, механика. - 2009. - № 3. - С. 14-17.

- Митрохин, С. И. О некоторых спектральных свойствах дифференциальных операторов второго порядка с разрывной весовой функцией / С. И. Митрохин // Доклады РАН. - 1997. - Т. 356, № 1. - С. 13-15.

- Митрохин, С. И. О «расщеплении» кратных в главном собственных значений краевых задач / С. И. Митрохин // Известия ВУЗов. Серия: Математика. - 1997. - № 3 (418). - С. 38-43.

- Митрохин, С. И. О спектральных свойствах дифференциальных операторов нечетного порядка с суммируемым потенциалом / С. И. Митрохин // Дифференциальные уравнения. - 2011. - Т. 47, № 2. - С. 1808-1811.

- Митрохин, С. И. О спектральных свойствах одного дифференциального оператора с суммируемыми коэффициентами с запаздывающим аргументом / С. И. Митрохин // Уфимский математический журнал. - 2011. - Т. 3, № 4. - С. 95-115.

- Митрохин, С. И. О формулах регуляризованных следов для дифференциальных операторов второго порядка с разрывными коэффициентами / С. И. Митрохин // Вестник МГУ. Серия: Математика, механика. - 1986. - № 6. - С. 3-6.

- Митрохин, С. И. О формулах следов для одной краевой задачи с функционально-дифференциальным уравнением с разрывным коэффициентом / С. И. Митрохин // Дифференциальные уравнения. - 1986. - Т. 22, № 6. - С. 927-931.

- Наймарк, М. А. Линейные дифференциальные операторы / М. А. Наймарк. - М.: Наука, 1969. - 528 с.

- Садовничий, В. А. О регуляризованных суммах корней целой функции одного класса / В. А. Садовничий, В. А. Любишкин, Ю. Белабасси // Доклады АН СССР. - 1980. - Т. 254, № 6. - С. 1346-1348.

- Садовничий, В. А. О следах обыкновенных дифференциальных операторов высших порядков / В. А. Садовничий // Математический сборник. - 1967. - Т. 72 (114), № 2. - С. 293-317.