О структурном методе изучения произведений древнерусского искусства (из опыта исследования)

Бесплатный доступ

В статье обобщается опыт изучения произведений древнерусского искусства на основе метода структурного анализа, разработанного автором совместно с Н. В. Парфентьевой. Модификации этого метода позволяют исследовать произведения как музыкального, так и изобразительного искусства и получать наиболее достоверные данные об особенностях авторского творчества в условиях господства в искусстве средневекового канона. Для анализа записей древнерусских музыкальных произведений предложен апробированный в трудах обоих ученых структурно-формульный метод. Для памятников изобразительных книжно-рукописного и декоративно-прикладного искусств - элементно-структурный, особенно убедительно и плодотворно работающий при изучении художественной орнаментики. Автор раскрывает суть каждой модификации метода, показывает их практическое применение, приводит примеры получаемых результатов.

Древнерусское искусство, авторское творчество, произведения церковнопевческого искусства, книжно-рукописная орнаментика, декоративно-прикладное искусство, структурный метод исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/147151251

IDR: 147151251 | УДК: 783(470.5) | DOI: 10.14529/ssh180212

Текст научной статьи О структурном методе изучения произведений древнерусского искусства (из опыта исследования)

Изучение истории развития творческих процессов, а в особенности проблемы авторства в древнерусском искусстве, отличается необычайной сложностью. Как искусство церковное оно подчинялось выработанным в течение веков законам и правилам, составлявшим основу его художественных канонов. Уровень мастерства и таланта самих мастеров, создававших произведения, прежде всего, определялся степенью следования этим канонам и их воплощения. Однако вся история данного искусства свидетельствует, что оно не было чем-то застывшим, что его главным своеобразием являлось сложное взаимодействие канонического и авторского начал, которое и было двигателем процесса творчества. Чаще всего эти начала предстают в виде характерных для конкретного искусства элементов. Перед исследователем стоит задача определения, «вычленения» данных элементов. Их соотношение в произведении и позволяет говорить об уровне авторства и степени оригинальности самого произведения.

В этой публикации, основываясь на результатах изучения произведений древнерусского музыкального искусства, памятников древнерусской рукописной книжности и их орнаментики, ставится цель показать действие метода, который позволяет наиболее достоверно исследовать проблему авторства в средневековом русском искусстве. Этот метод направлен на выявление и анализ исходных элементов , из которых в конечном итоге создавалось произведение, на определение их происхождения, авторской интерпретации в условиях стремления мастера к их уподоблению архетипическим образцам, воплощающим или отражающим с наибольшей последовательностью установленный канон. Различие исследуемых элементов в музыкально-письменном и изобразительном искусствах как раз и позволяет говорить о высокой степени общности, универсальности, предлагаемого метода, скорректированного и модифицированного в рамках изучения конкретного вида искусства.

Обращение отечественной науки к проблеме изучения творческих процессов в русском средневековом профессионально-музыкальном искусстве потребовало от исследователей проведения расшифровки древних записей песнопений, поиска путей изучения их мелодического содержания. Но расшифровка и анализ произведений чаще всего проводились без учета их принадлежности к той или иной региональной школе, что не могло дать достаточно точных результатов исследования1.

В одной из наших ранних работ (1985) было обращено внимание на свидетельства древних памятников музыкальной письменности о том, что при одинаковом начертании одни и те же сложные невменные знаки (знамена) в разных районах обширной территории средневековой России имели различное содержание — «развод». Региональные мастера вырабатывали свою «певческую азбуку» и данное обстоятельство необходимо учитывать при расшифровке и анализе их произведений [11, с. 61, 62, 69] . Эта идея получила развитие в трудах Н. В. Парфентьевой, которая стала специально исследовать авторские формулы и целые «строки», встречающиеся в древних музыкально-справочных пособиях и песнопениях. Так родилось понятие об «авторских интонационных азбуках» выдающихся распевщиков. Развитие исследования в данном направлении привело к мысли о составлении певческих азбук этих мастеров в виде таблиц и пополнении их за счет выделения формул и разводов не только из древнерусских справочников, но и непосредственно из авторских произведений [10; 15; 16; 29; 30; 34]. Создание подобных азбук дало широкие возможности для достоверного изучения творчества тех или иных распевщиков, региональных школ и центров [3; 5; 12; 14; 21—29].

Итак, основным принципом структурной организации древнерусских песнопений является формульность. Изучение авторских произведений показывает, что распевы в большинстве случаев записаны в виде разводов формульных начертаний. Но только по начертаниям (которые часто отсутствуют) можно определить, что эти разводы являются по-певочными, лицевыми или фитными формулами. В ходе исследования нами выработаны приемы изучения списков распевов, в которых записи содержат и разводы, и начертания формул (иногда рукописи дополняют друг друга), а также соотнесения разводов в соответствующих авторских разводных списках с выявленными начертаниями. Чтобы выяснить степень авторства самих разводов, они сравниваются с соответствующими разводами иных мастеров, а также с бытовавшими в то же время анонимными произведениями. Проявление своеобразия разводов формул или сложных знамен в авторских распевах с большой степенью вероятности позволяет считать их результатом индивидуального творчества того мастера, чьим именем обозначены произведения.

Как видим, для проведения наиболее точного анализа и расшифровки произведений требуется выявление формульной структуры распевов. В ряде случаев необходима реконструкция недостающих начертаний или разводов формул, без чего нельзя провести синхронного поформульного сопоставления разных распевов песнопения. Последнее производится с учетом того, что одна и та же формула в древних рукописях могла фиксироваться различными способами: либо «тайнозамкненными», свернутыми, начертаниями, либо — более простыми, «дробными», знаками-знаменами, образующими развод, по которому только и можно судить о мелодическом содержании формулы. Особая сложность формульного анализа состоит еще и в том, что песнопения различаются по стилевой принадлежности (Малый, Большой, Путевой, Демественный), что также необходимо учитывать, так как в распевах разных стилей на один текст использовались формулы, присущие тому или иному стилю и имеющие соответствующие разводы.

Поформульное сопоставление, помимо четкого выявления структуры распевов, позволяет в ряде случаев уточнить их атрибуцию, выявить характер генетической связи архетипов, прототипов, производных и авторских интерпретаций, дать определенные представления о степени общности и различия рассматриваемых произведений.

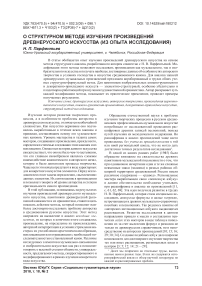

Как составная часть текстологического метода поформульный анализ авторских распевов того или иного песнопения проводится на всем протяжении эволюции музыкального текста по множеству выявленных списков. Древнейший из всех существующих списков, положивший начало музыкальному развитию произведения, определяется как архетип (для большинства песнопений это списки XII—XV вв.). Список, имеющий основополагающее значение для появления авторских распевов, можно определить как прототип (рубеж XV—XVI в.). На основе прототипа в последней четверти XVI в. возникают его производные — новые музыкальные тексты в региональной или местной традиции, как правило, закрепленные в соответствующих скрипториях, а затем и разошедшиеся по стране (рис. 1). В архетипе, прототипе и производном мелодические формулы в основном фиксируются тайнозамкненно, без развода «дробным знаменем». Авторский распев песнопения, как показывает его поформульное сопоставление, возникает не сам по себе, а на основе исторического развития производного. Авторские произведения (первые из них обозначаются в источниках рубежа XVI—XVII вв. и затем бытуют на протяжении всего XVII в.) изобилуют разводами тайнозамкненных начертаний. Выявление общности и различий между всеми выстроенными в хронологическом порядке типизированными списками песнопения показывает, что, как правило, авторские распевы — конечный результат поэтапной целенаправленной работы нескольких поколений древнерусских распевщиков, сочетающей в себе черты традиций и новаторства.

Применение поформульного анализа к авторским распевам делает также возможным выявление динамики творческого процесса , выраженной в единых принципах творчества древнерусских рас-певщиков: от следования «подобну» (переложения нового текста на распев-образец при минимальном авторском композиторском участии) к внутри-формульной вариантности, а также использование принципов формульно-преобразующей и формульно-обновляющей вариантностей, в которых наиболее отчетливо и ярко проявлялось авторское музыкальное начало.

Рис. 1. Служба Страстям Господним. Антифон 1-го гласа в местных распевах Московском, Усольском, Троицком и Новгородском (ремарки на правом поле рукописи). Начало XVII в. [1, л. 116]

Определение своеобразия преломления этих единых творческих принципов в разных авторских распевах осуществляется при обращении к образно-мелодическому строю произведения. Чтобы определить, как решены художественные задачи в творчестве мастеров, необходимо выполнить интонационно-формульный анализ применительно к музыкально-поэтическому содержанию песнопения. Для этого, прежде всего, следует произвести расшифровку распевов — перевод на современную нотацию — путем сопоставления формульного состава песнопений в хронологическом порядке от самых ранних авторских до поздних, имеющих киноварные пометы. При этом необходимо корректировать разводы формул и сложных знаков с данными авторских интонационных азбук мастеров региональных творческих школ. В ходе дальнейшего анализа выявляется не только формульная организация, но и строчная структура музыкальногимнографического текста, объединенная в крупные разделы. Формульно-интонационное исследование авторских циклов и отдельных произведений выдающихся мастеров древнерусского певческого искусства позволило выявить ряд приемов, применявшихся ими для отражения образно-смысловых связей текста и напева [напр.: 10; 17—20; 28; 29; 35; 37].

Предлагаемый подход дает также возможность формирования информационно-теоретической основы для изучения творческих процессов в древнерусской музыке. Основное внимание уделяется проведению сравнительного анализа древних музыкально-теоретических руководств и трактатов (азбук, кокизников, фитников), исследованию авторских произведений с точки зрения их информативности по теории древнерусского музыкально-письменного искусства. В результате поформульного анализа всех списков авторского произведения выявляется картина теоретических достижений и приоритетов того или иного видного мастера [10; 28; 29; 33; 37].

Такая работа позволяет определить состав и количество сложных знамен и формул в авторском произведении, которые затем выделяются и систематизируются по интонационно-мелодическим параметрам (гласам) и по видам (сложные знамена, попевки, лица, фиты). Для каждой формулы определяются варианты разводов (анонимные или принадлежащие иному автору). В результате сопоставления авторских распевов формул с этими вариантами, а также с материалом, привлеченным из древних музыкально-теоретических руководств и трактатов, можно воссоздать индивидуальные особенности формульных разводов, восходящие к творчеству определенного мастера. Как отмечалось, выявление формул, отражающих теорию авторского творчества, позволяет создать авторские музыкально-интонационные азбуки в виде таблиц, включающих обозначение гласовой принадлежности той или иной формулы, ее тайнозамкненное начертание, развод и, там, где это возможно, — расшифровку, перевод на современную нотацию. Полученные материалы и таблицы создадут информационную основу для расшифровки древних памятников письменности, изучения теории древнерусского музыкального искусства и развития его основных творческих направлений.

Из всего сказанного явствует, что дополнение общетекстологического метода приемами пофор-мульного анализа, выработанными непосредственно при изучении авторских произведений древнерусской музыки, значительно усовершенствовало уже широко используемый метод. Поэтому нами предложено его название уточнить: текстологический структурно-формульный метод .

Итак, предлагаемый текстологический структурно-формульный метод исследования предполагает: 1) выявление истории бытования распева; 2) определение его формульной структуры с реконструкцией недостающих начертаний или разводов формул по письменным источникам изучаемого периода; 3) поформульное синхронное сопоставление распевов разных списков и авторов с учетом того, что одна и та же формула может быть записана различными способами: либо «тайнозамкненны-ми» начертаниями, либо в виде простых знамен, образующих разводы, проясняющие мелодическое содержание формул; 4) расшифровку и анализ формульно-интонационного содержания песнопения, выявление на этой основе образно-смысловых связей гимнографического текста и распева, особенностей авторского воплощения гимнографического произведения.

Благодаря использованию структурно-формульного метода выявлены творческие принципы древнерусских распевщиков, воплотившиеся в их произведениях. Расшифрованы и проанализированы многочисленные песнопения, включая масштабные циклы, являющиеся вершиной творчества наиболее видных мастеров. Разработаны приемы выявления сложных знамен и невмоформул (попевок, лиц, фит) в древних музыкальных произведениях, определения региональных и авторских особенностей их разводов и составления сводных информационных таблиц. Это дало возможность исследования произведений, созданных выдающимися мастерами (Федором Крестьянином, Варлаамом Роговым, Иваном Лукошко-вым, Логгином Шишеловым и др.), с точки зрения их информативности в области теории древнерусского музыкально-письменного искусства. Метод позволил также решение и многих более частных проблем [см. также: 4; 6; 7; 10; 29; 36].

* * *

Однако структурный метод в определенной модификации может иметь и более широкое применение. Так, рассматривая деятельность мастеров книжно-рукописного искусства, книгописцев и художников-знаменщиков братьев Стефана, Федора и Гаврилы (по прозвищу «Ивана») Басовых (конец XVI — первая треть XVII вв.), мы наблюдали разные этапы в формировании их мастерства. Важно отметить, что искусство каждого из них, творивших в рамках единого старопечатного стиля книжной орнаментики, постепенно приобрело авторское своеобразие [8; 9; 31; 32].

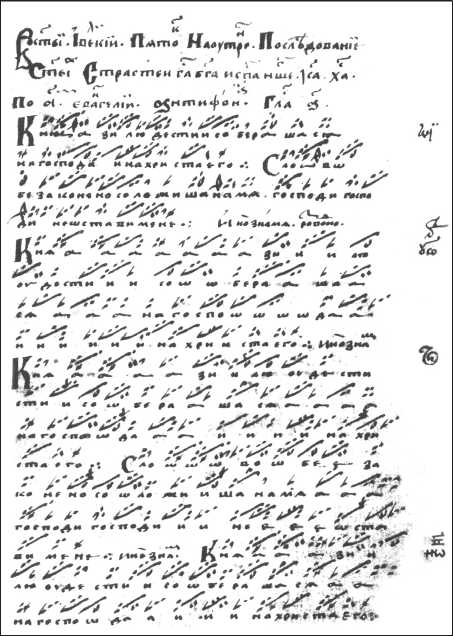

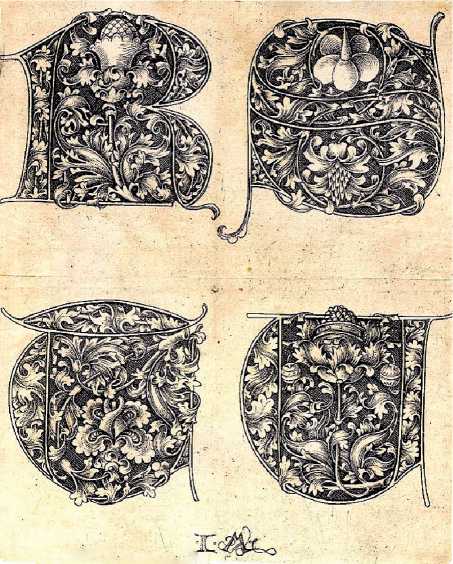

Созданные этими мастерами книжные украшения (заставки, инициалы, «полевые» цветы и др.), несомненно, представляют собой произведения высокого искусства. Их изображения отличает твердость руки в рисунке и штриховке, строгая выверен-ность и идеальный глазомер при необходимости соблюдения зеркального расположения элементов орнамента. Поражает четкость и изящество рисунка, отсутствие ошибочных линий, исправлений. Особое развитие старопечатный стиль книжной орнаментики получил именно в их творчестве. Изображения древ в фронтисписах к певческим сборникам из книгописной мастерской Строгановых, выполненные одним из братьев — Федором, можно считать вершиной этого развития. Некогда заимствованные из орнаментированного «Большого прописного алфавита» Израэля ван Меккенема (гравюра на меди, Бохольт, конец XV в.) декоративные элементы в оригинальном или переработанном виде, а также разработанные в той же стилистике авторские элементы стали заполнять эти масштабные изображения мастера [напр., см.: 2; 9; 31].

При исследовании орнаментов, состоящих из отдельных элементов, важно выявить, откуда взяты эти элементы и какие из них являются оригинальными, авторскими. К авторскому своеобразию может быть отнесено и структурно-композиционное решение в расположении элементов в орнаментированном украшении. Всё это предполагает большую подготовительную работу к изучению авторского творчества художников-знаменщиков (например, составление сравнительных таблиц элементов). Сам способ изучения мы назвали элементноструктурный метод исследования орнаментики [9, с. 41]. Специальные труды с применением этого метода показывают, что он позволяет определять динамику творческого процесса в условиях канонического изобразительного искусства, т.е. раскрывать суть авторского своеобразия творчества выдающихся мастеров, выявлять определенные творческие принципы, которыми руководствовались мастера при создании своих орнаментальных композиций.

Так, при сравнении декоративного оформления украшенных Федором Басовым рукописей с заставками московского печатного Апостола 1564 г. сразу и отчётливо выявляется воплощение мастером фундаментального творческого принципа древнерусского искусства — следования образцу («подоб-ну»). Прежде всего, это выражается в копировании Федором заставок из Апостола (архетипом здесь выступает известный орнамент И. Меккенема). Мастер старался сохранить замысел печатников книги во всех подробностях. Однако мы не находим в его искусстве заставок, полностью и абсолютно точно следующих композиционной структуре и совпадающих во всех мельчайших деталях с украшениями печатного издания. В рукописях Федора мы видим чуть более выступающие за границы поля заставки отдельные элементы орнамента (шишки, листья), некоторые из них приобретают вариацию формы: удлиняются или сжимаются в пространстве; имеют несколько измененный внешний узор, покрывающий их; становятся более утолщенными или приобретают более заостренные концы; изображаются с несколько измененной точки зрения [9, табл. 2; 31, с. 88, 93].

Следующий творческий принцип связан с переосмыслением композиционного решения заставок с заменой элементов орнаментики образца (в данном случае — Апостола) другими. Например, наиболее часто это проявляется в добавлении к заставке иного варианта навершия, в изменении деталей иных внешних её украшений (боковых верхних и нижних). Нередко мастер не просто видоизменял форму компонента-образца, а в данном месте изображал совершенно другой элемент. В редких случаях изменялись все выходящие за прямоугольное поле заставки элементы, а также появлялся другой узор основных элементов внутри формы. Причем иногда мастер добавлял эти элементы там, где они не задумывались в печатной книге [см. подр.: 9, табл. 3.1; 31, с. 88—90]. Все это, как правило, не выходило за рамки основного стиля и элементов, заданных архетипом и производными от него образцами.

Близким к варианту описанного принципа авторского творчества выступает принцип комбинирования элементов из нескольких композиционных частей (чаще всего двух) разных заставок. К примеру, в качестве основного мастер выбрал в заставке образца центральный округлой формы мотив венка из листьев. По сторонам от него он изобразил ранее встречавшиеся элементы, такие как острочешуйчатые шишки или даже новые — бутоны цветов, плоды. В нескольких заставках мастера роль ключевого центрального элемента выполняют стебли, перекрученные в различных комбинациях, при этом им изменен композиционный разворот элементов [см.: 9, табл. 3.1; 31, с. 89—90].

Следующим шагом в развитии принципов творчества стало включение в композиционную структуру украшения новых элементов, прежде всего, уникальных, авторских. Изображения наполняется новыми компонентами, зачастую отсутствующими в образце. Нередко нарушается симметрия в расположении элементов, появляются анималистические образы. При этом они сопровождаются уже известными, заданными элементами [см.: 9, табл. 3.2; 31, с. 90].

Наконец, важнейшим творческим принципом в орнаментальном искусстве (в нашем случае Федора Басова) стало создание новых авторских книжных украшений , неповторимых по своим ключевым деталям и в целом в композиционных решениях . В одном из приемов художник использует знакомые элементы, но полностью переосмысливает их. К примеру, отбирает понравившийся ему мотив навершия из заставки Апостола и создает из него полноценную заставку. В других случаях в орнаментике появляются новые варианты шишек и плодов, а также вводятся фантастические животные и птицы. Создаются и новые формы поля заставок вместо привычной прямоугольной.

Таким образом, рассмотрение украшений рукописных книг на примере рукописей Федора Басова с использованием метода элементно-структурного анализа позволяет выявить творческие принципы художника-знаменщика, своеобразные приемы его работы с лучшими образцами старопечатного стиля орнаментики, созданными русскими мастерами и воплощенными в Апостоле 1564 г. От копирования печатных заставок в целом и через переосмысление отдельных их элементов мастер пришел к созданию собственно авторских элементов и композиций. Основываясь на традициях стиля старопечатной орнаментики мастер привнес авторские черты в его развитие. Проявление всех этих принципов обнаруживается и в творчестве других мастеров, что говорит об их общности1.

Применение структурно-элементного метода позволяет представить древнее книжное украшение как некую комбинацию форм, выявить и атрибутировать художественные элементы, используемые средневековыми мастерами-знаменщиками в своем творчестве, определить заимствованные или, напротив, авторские элементы в орнаментальном творчестве. Таким образом, метод позволяет проследить ступени роста мастерства художника-знаменщика: от копирования и изменений, затронувших внутренний узор элемента и саму его форму, к авторскому творчеству. Подобное развитие авторства довольно отчетливо выявляется в орнаментальном искусстве, где мастера-знаменщики, начинали его освоение с копирования древних образцов, которые выступали как архетипы или прототипы . Развивая свое творчество и впоследствии создавая в соответствии со сложившейся традицией старопечатного стиля новые орнаментальные мотивы путем изменения элементов и композиции украшения, мастера создавали свои производные варианты.

Итак, скопированные элементы древних образцов (здесь — «алфавит» Меккенема) как наиболее устойчивые в дальнейшем для орнаментики мастеров мы можем назвать архетипами 2 . В случае развития этих архетипов, их переосмысления и интерпретации (Апостол 1564 г.) в искусстве рукописной книги для последующих мастров рождаются прототипы . Они возникают и как новые композиции на ранее созданной основе архетипических элементов орнаментики. Использование этих достижений последующими мастерами с внесением своего видения и изменений рождает производные варианты, являющиеся непосредственным шагом перед появлением авторского произведения. Так, в композициях заставок, некоторые элементы вбирают в себя детали нескольких компонентов орнаментики, составляя единое целое. В таких случаях они воспринимаются как новые, авторские элементы, не встречающиеся в более ранних украшениях. Преобладание таких и совершенно новых элементов в сочетании с новым композиционным решением знаменует рождение авторского произведения орнаментального искусства.

Все это ярко иллюстрируется достижениями братьев-художников Басовых. Несомненно, в искусстве Федора уникальные черты встречаются уже

Рис. 2. Израэль ван Меккенем «Большой пописной алфавит», лист 5 (R, S, T, U). Конец XV в.

Рис. 3. Федор Басов. Фронтиспис к певческому Стихирарю. Начало XVII в. [2, л. 1 об.]

в ранних выполненных им книжных украшениях, которые, как уже сказано, в целом отчетливо иллюстрирует все этапы развития авторского творчества мастера. Авторские варианты орнаментики Стефана отличаются, прежде всего, структурой: заставка внутри подразделяется на области или геометрические фигуры дугами, стеблями, линиями. Заполнение осуществляется шишками, плодами, плодами-шишками, цветами и др. Среди них можно выделить заимствованные (архетипы и прототипы), переосмысленные (производные) и уникальные (авторские) элементы. Стефан неоднократно перерабатывал архетипы, изменяя их форму, роль в пространстве заставки, украшая новым узором, В этом переосмыслении заключается главная авторская черта творчества Стефана, хотя он создал и уникальные элементы. Однако последние включались им в композиции заставок как второстепенные [32, а также: 9, табл.4]. В искусстве Гаврилы преобладают украшения, выполненные с применением обилия цвета, что является характерной чертой его творческого почерка. Стремление к цвету и декоративности отличает его манеру от искусства остальных братьев. На формирование авторского художественного стиля Гаврилы оказали влияние востребованность и поощрение яркого расцвечивания украшений старопечатного орнамента в Троице-Сергиевом монастыре. Его творческий метод введения цвета усилил декоративность книжных украшений, позволил выработать мастеру их авторское своеобразие [9, табл. 5].

Дальнейшее изучение памятников орнаментального искусства позволит уточнить и развить применение предлагаемого структурного метода. Но уже ясно, что этот метод позволяет выявить и атрибутировать художественные элементы, используемые мастерами в своем творчестве, что делает возможным определить заимствованные или, напротив, авторские элементы в орнаментальном творчестве художников.

Итак, исследование особенностей творчества мастеров и авторского своеобразия произведений в канонических искусствах — задача чрезвычайно сложная. В ходе изучения в свете данной проблемы древнерусских музыкально-гимнографических произведений нами разработан особый метод их структурно-формульного анализа. Его применение определятся тем, что в древних музыкальных произведениях авторство мастеров ведущих школ и центров в пору расцвета (XVI—XVII вв.) проявлялось прежде всего в индивидуальном воплощении общих творческих принципов и в особом «прочтении» сложных знаков и формул, которыми записывались данные произведения. Именно преобладание уникальных «разводов» формул во вновь создаваемом распеве делало его авторским, позволяя современникам атрибутировать его полностью или частично (что зависело от применяемого принципа творчества) тому или иному мастеру-распевщику. Сходное явление наблюдаем и в развитии художественной орнаментики в книжно-рукописных памятниках. Преобладание новых элементов в сочетании с новым композиционным решением декоративного украшения вело к рождению авторского произведения орнаментального искусства. Очевидно, что структурный метод анализа (в его модификациях — структурно-формульной и элементно-структурной) позволяет получать наиболее точные результаты в исследовании авторских произведений эпохи канонического искусства. Сегодня этот метод апробируется и при изучении произведений декоративноприкладного искусства XIX в. [13] Таким образом, предлагаемый подход в области сравнительных исследований многообразных творческих процессов в искусстве способствуют более глубокому пониманию данных процессов и соответствуют современному уровню развития науки.

Список литературы О структурном методе изучения произведений древнерусского искусства (из опыта исследования)

- БРАН. Основное собр., № 32.16.18.

- БРАН. Строгановское собр., № 44.

- Парфентьев, Н. П. Авторство в произведениях распевщика Строгановской школы Ивана (Исайи) Лукошкова (ум. ок. 1621 г.)/Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2008. -Вып. 11. -№ 6 (106). -С. 43-53.

- Парфентьев, Н. П. К проблеме типологизации явлений русской духовной музыки/Н. П. Парфентьев//Церковное пение в историко-литургическом контексте: Восток -Русь -Запад. Сер.: Гимнология. Ученые записки: материалы междунар. науч. конф./отв. ред. И. Е. Лозовая; Московская гос. консерватория. -М., 2003. -С. 358-365.

- Парфентьев, Н. П. О деятельности мастеров Троице-Сергиевского монастыря в области древнерусского музыкального искусства (на примере творчества Логина Шишелова)/Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2013. -Т. 13. -№1. -С. 92-103.

- Парфентьев, Н. П. О методах исследования произведений древнерусского музыкально-письменного искусства/Н. П. Парфентьев//Традиции и новации в отечественной духовной культуре: сб. материалов межвуз. науч.-практич. конф.-Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. -С. 29-34.

- Парфентьев, Н. П. О совершенствовании метода исследования произведений мастеров древнерусского музыкальнописьменного искусства/Н. П. Парфентьев//Традиции и новации в отечественной духовной культуре: сб. материалов межвуз. науч.-практич. конф. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -С. 4-10.

- Парфентьев, Н. П. О строгановской мастерской книжно-рукописного искусства XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. № 6 (106). Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2008.-Вып. 10. -С. 43-62.

- Парфентьев, Н. П. Творчество книгописцев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-1630-е гг.)/Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2014. -Т. 14. -№ 3. -С. 23-50.

- Парфентьев, Н. П. Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI-XVII вв./Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева. -Челябинск, 1993.

- Парфентьев, Н. П. Усольская школа в древнерусском певческом искусстве XVI-XVII вв. и произведения ее мастеров в памятниках письменности/Н. П. Парфентьев//Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма: сб. науч. ст. -Новосибирск: Наука, 1985 -С. 52-69.

- Парфентьев, Н. П. Хроника творческой деятельности Федора Крестьянина в 1598-1607 гг./Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Вып. 4. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. -С. 100-129.

- Парфентьева, Н. В. Декоративные элементы украшенного холодного оружия в творческом преломлении златоустовского мастера Ивана Бушуева/Н. В. Парфентьева, А. Н. Степанова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2017. -Т. 17. -№ 3. -C. 88-97.

- Парфентьева, Н. В. «Ирмосы прибыльные» знаменитого московского распевщика Федора Крестьянина (1606 г.)/Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2011. -Вып. 17. -С. 78-84.

- Парфентьева, Н. В. К реконструкции авторской формульно-интонационной азбуки демественного распева московского мастера Федора Крестьянина (ум. ок. 1607)/Н. В. Парфентьева//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Вып. 5. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -С. 212-231.

- Парфентьева, Н.В. К реконструкции азбуки попевок «Усольского мастеропения»/Н. В. Парфентьева//Музыкальная культура православного мира: Традиции. Практика. Теория: материалы междунар. науч. конф. -М., 1994. -С. 222-227.

- Парфентьева, Н. В. Методологические подходы в изучении теоретических основ творчества выдающегося московского распевщика Федора Крестьянина (ум. ок. 1607 г.)/Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2012. -Вып. 18. -С. 111-120.

- Парфентьева, Н. В. Методы анализа структурного и образно-смыслового содержания произведений русских распевщиков XVI-XVII вв./Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2010. -Вып. 14. -С. 47-54.

- Парфентьева, Н. В. Образно-смысловое содержание цикла «Тропари иорданские» мастера Федора Крестьянина (XVII в.)/Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социальногуманитарные науки. -2008. -Вып. 11. -С. 54-71.

- Парфентьева, Н. В. О методе исследования музыкально-теоретических основ творчества Федора Крестьянина (XVI в.)/Н. В. Парфентьева//Традиции и новации в отечественной духовной культуре: сб. материалов межвуз. науч.практич. конф. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. -С. 37-50.

- Парфентьева, Н. В. Освоение репертуара мастерами певческой школы Федора Крестьянина на рубеже XVI-XVII вв./Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. -2012. -Вып. 19. -С. 83-90.

- Парфентьева, Н. В. О творческих принципах мастеров Московской и Усольской школ в древнерусском певческом искусств/Н. В. Парфентьева//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Вып. 3. -Челябинск: ЮУрГУ, 2004. -С. 29-50.

- Парфентьева, Н. В. Певческий цикл «Тропари Иорданские» в русской рукописной традиции XII-XVII вв./Н. В. Парфентьева//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Вып. 5. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -С. 83-99.

- Парфентьева, Н. В. Певческий цикл «Тропари иорданские» как пример авторского творчества мастера Фёдора Крестьянина (ум. ок. 1607 г.)/Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. -2013. -Т. 13. -№ 2. -С. 103-111.

- Парфентьева, Н. В. Принципы авторского художественного творчества мастеров древнерусского музыкальнописьменного искусства XVI-XVII вв./Н. В. Парфентьева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2008. -Вып. 10. -№ 6 (106) -С. 63-73.

- Парфентьева, Н. В. Славник «О колико блага» усольского распевщика И. Т. Лукошкова/Н. В. Парфентьева//Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН. -Т. 46. -СПб., 1993. -С. 320-333.

- Парфентьева, Н. В. Стихиры евангельские в творчестве московского распевщика XVI в. Федора Крестьянина/Н. В. Парфентьева//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. ст. -Вып. 2. -Челябинск: ЮУрГУ, 2003. -С. 60-79.

- Парфентьева, Н. В. Стихиры «на подобен» царя Ивана Грозного в честь святителя Петра, митрополита всея Руси/Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2014. -Т. 14. -№ 1. -С. 60-73.

- Парфентьева, Н. В. Творчество мастеров древнерусского певческого искусства XVI-XVII вв. (на примере произведений выдающихся распевщиков)/Н. В. Парфнтьева. -Челябинск: ЧелГУ, 1997.

- Парфентьева, Н. В. Формульно-интонационная азбука московского распевщика XVI в. Федора Крестьянина/Н. В. Парфентьева//Культура и искусство в памятниках и исследованиях: сб. науч. тр. -Вып. 4. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. -С. 186-197.

- Шерстобитова, Е. С. Искусство орнаментики художника-знаменщика Федора Сергеева Басова: традиции старопечатного стиля в украшении древнерусских рукописных книг и их переосмысление/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2017. -Т.17. -№ 2. -С. 85-104.

- Шерстобитова, Е. С. Орнаментика художника-знаменщика Стефана Басова (последняя четверть XVI -начало XVII вв.)/Е. С. Шерстобитова//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социальногуманитарные науки. -2017. -Т. 17. -№ 4. -С. 98-106.

- Parfentiev, N. P. About Feodor Krestjanin's creative activity in the 1598-1607 years/N. P. Parfentiev, N. V. Parfentieva//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2015. -Т. 15 -№ 2 -С. 60-70.

- Parfentjev, N. P. Author's «Alphabets» in Systems of Record of Ancient-Russian Musical-Written Art Products/N. P. Parfentiev//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. -2009. -V. 2 (2). -P. 163-168.

- Parfentiev, N. P. Basic principles of author's Creativity in the works Feodor Кrestjanin (d. ok. 1607)/N. P. Parfentiev, N. V. Parfentieva//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -2015. -Т. 15 -№ 1. -C. 78-91.

- Parfentiev, N. P. On the Structural-Formula Method of Researching Ancient Russian Chants as Musical-Written Art/N. P. Parfentiev, N. V. Parfentieva//Journal of Siberian Federal University. Humanities & social sciences. -2008. -V. 1 (3). -P. 384-389.

- Parfentieva, N. V. Principles of Author's Art Creativity in Ancient-Russian Church Musical-Written Chanting of the XVI-XVII Centuries/N. V. Parfentieva//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2009. -V.2 (2). -P. 184-199.