О связи землетрясений с глубинным строением Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан

Автор: Ли Н.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Характер размещения землетрясений в Япономорском звене Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан в значительной мере определяется глубинным строением данной территории. В общем, мелкофокусные и промежуточные землетрясения контролируются глубоководными трогами и системами разломов, ограничивающими Японскую островную дугу. В Япономорской котловине выделяется Северная глубокофокусная сейсмоактивная область, в которой наблюдаются: повышенная интенсивность гравитационного поля, минимальная мощность земной коры и поднятие поверхности М. Также фиксируется мелкофокусная сейсмоактивная зона, связанная с тыловым разломным ограничением Японской островной дуги, выраженная линейными градиентами гравитационного поля, мощности земной коры, рельефа поверхности М и теплового потока.

Землетрясения, глубинное строение, линеаменты, сейсмоактивные зоны, япономорская котловина, японская островная дуга

Короткий адрес: https://sciup.org/14328841

IDR: 14328841 | УДК: 550.34+551.24(265.54)

Текст научной статьи О связи землетрясений с глубинным строением Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан

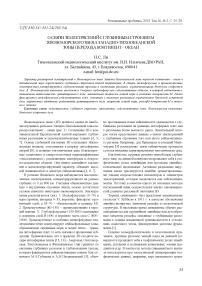

Япономорское звено (ЯЗ) является одним из наиболее изученных регионов Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан (рис. 1). Сочленение ЯЗ с континентальной Евроазиатской плитой выражено глубинными разломами и палеовулканическими зонами [4, 5, 7]. Основу глубинной тектоники ЯЗ составляют Япономорская впадина, относящаяся к разряду литосферных вихрей [8], и мощные тектонические швы (близширот-ные «азиатские» и северо-восточные перипацифические «тихоокеанские»), разделяющие платформы и покровно-складчатые области. Они имеют мантийное заложение и магмоконтролирующий характер, обладают высокой подвижностью и зачастую сейсмоактивны [4, 6, 7].

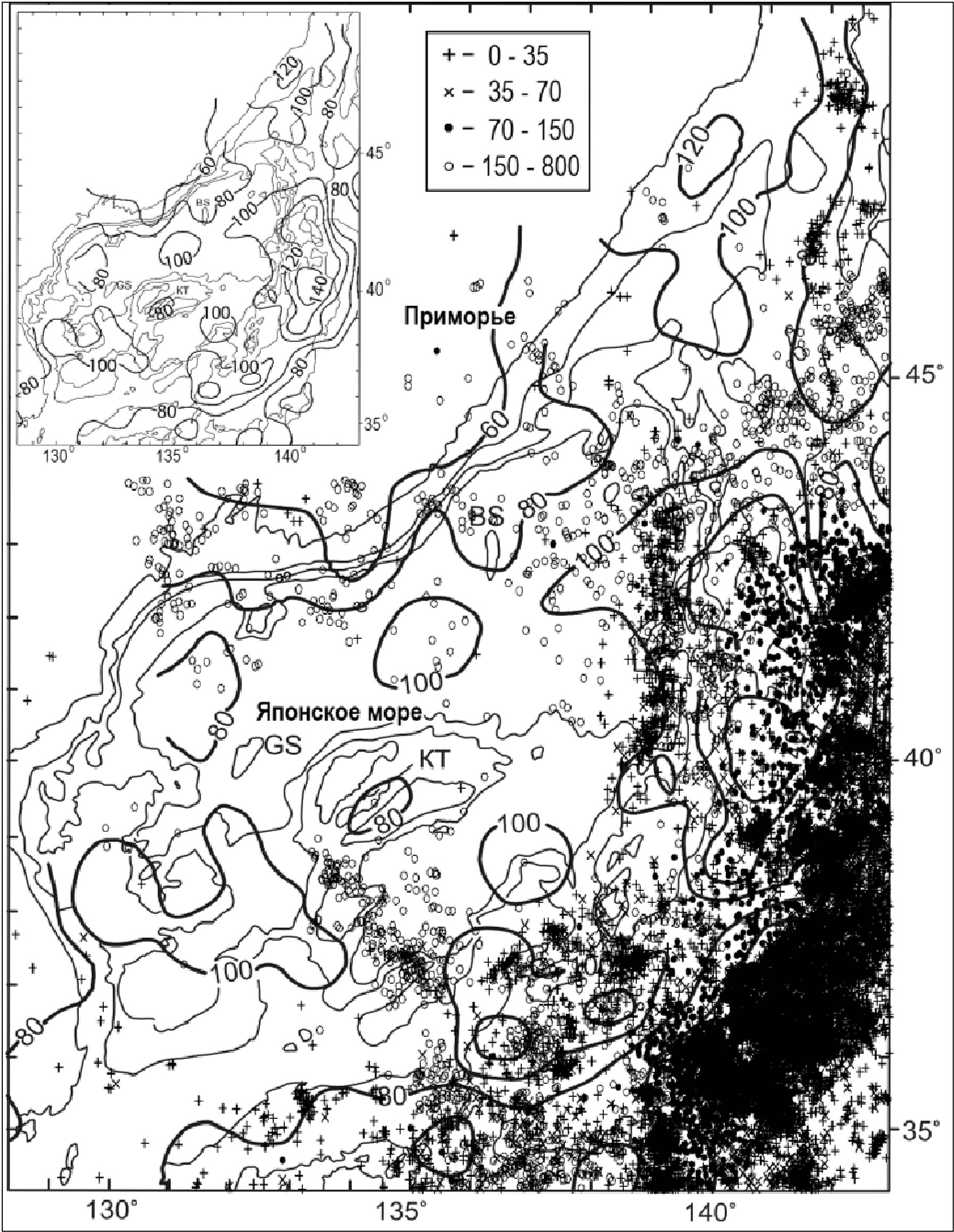

В регионе Японского моря наблюдаются многочисленные землетрясения, концентрирующиеся на разных глубинах от 0 до 800 км. Учитывая общеизвестные данные о внутреннем строении Земли, можно достаточно условно наметить некоторые закономерности. Землетрясения располагаются (км): 1. Мелкофокусные (0-70) в коре (причём, интервал 0-35, вероятно, фиксирует «гранитный» слой, а 35-70 - «базальтовый» и границу М). 2. Промежуточные (80-150) - преимущественно в верхней мантии. 3. Глубокофокусные (150-800) охватывают в основном слой В (400) и верхнюю часть слоя С (800-1000). Промежуточные и особенно мелкофокусные землетрясения чётко контролируют сейсмофокальные зоны, обрамляющие окраинные моря, и менее чётко - границы литосферных плит, то есть связаны с процессами суб-дукции. Примечательно, что в пределах ЯЗ сходятся четыре литосферные плиты [13, 14]- Амурская, Охотоморская, Тихоокеанская и Филиппинская. Они граничат по системам глубинных разломов и глубоководным трогам, которые фиксируются сейсмоактивными зонами. Как отмечают М.А.Губанова и А.М.Петрищевский [3], обыч но протяженные пояса сейсмичности увязываются с глубинными разломами на границах литосферных плит или с разломами более высокого ранга. Значительный интерес также представляют данные о связях землетрясений с глубинным строением того или иного сейсмоактивного региона. Например, для Приамурья и соседней Маньчжурии [3] установлены связи сейсмических процессов с реологическими характеристиками тектонических сред.

Как известно, крупные разломы земной коры глубинного типа на дневной поверхности проявляют себя в геофизических полях линейными или дуговыми (линейнокольцевыми) аномалиями. Активные разрывные нарушения также трассируются линейно ориентированными зонами сосредоточения гипоцентров и эпицентров землетрясений, которые выделяются как сейсмолинеаменты. Поэтому в качестве одного из основных методов исследований нами осуществлялся анализ закономерностей развития разломной тектоники ЯЗ.

Термин «линеамент» был предложен американским геологом У Хоббсом в 1911 г. в качестве обозначения линейно вытянутых элементов рельефа и геологической структуры. В настоящее время линеаменты обычно рассматриваются как крупнейшие линейные или дугообразные элементы рельефа, связанные с глубинными разломами и зонами повышенной трещиноватости в отложениях осадочного чехла, фиксирующих разломы фундамента [1].

Помимо геоморфологических и геологических признаков, крупные разломы земной коры на дневной поверхности проявляют себя в геофизических полях линейными, дуговыми и кольцевыми аномалиями, зонами градиентов и др. В частности, методы линеаментного анализа используются при геологической интерпретации геофизических данных, например, карт аномального грави-

130°

140°

Рис 1. Схема тектонического районирования Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан (по: [4] с изменениями):

1 - докембрийские образования: I - архейско-протерозойские - массив Бурея - Цзямусы в том числе: IA - Ханкай-ский блок, П - архейско-раннепротерозойская Сино-Корейская параплатформа, Ш - среднепротерозойская с блоками архея параплатформа Янцзы, IV - протерозойский массив Хида, V - архейский (?) массив Южный Китаками -Абукума, 2 - области полициклической складчатости с фрагментами салаирских, каледонских, герцинских, индоси-нийских и яньшаньских структур; 3 - области яньшаньской складчатости, переработанные гималайскими движениями; 4-5 - образования Япономорской впадины: 4 - кора материкового и субматерикового типа; 5 - миоцен-плио-ценовая кора субокеанического типа; б - тектонические швы, установленные и предполагаемые: 1 - Арсеньевский, 2 - Северо-Яньцзинский (Чонли - Чэндэ), 3 - Западно-Приморский, 4 - Таньлу - Циндао, 5 - Циркум - Хида; 7 - то же с надвиговой составляющей; 8 - региональные разломы, установленные и предполагаемые; 9 - то же с надвиго-вой составляющей; 10- чешуйчато-надвиговые структуры; 11 - сейсмоактивные разломы тационного и магнитного полей, на которых могут выделяться те или иные структурные линии. Последние могут фиксировать границы вскрытых эрозией и глубинных магматических тел, а также отражать дизъюнктивные нарушения различного ранга. Таким образом, современный линеаментный анализ включает не только морфо структурные построения, но и работу с картами геофизических и иных полей, использующихся при тектонических исследованиях.

Следовательно, можно прийти к выводу о необходимости выделения геодинамических активных зон, которые представляют собой неотектонические структуры -протяжённые в плане участки земной коры с концентрацией тектонического напряжения. Они отличаются пониженной прочностью, повышенной трещиноватостью, проницаемостью и характеризуются проявлением разрывной тектоники и сейсмичности.

Сейсмоактивные тектонические зоны ЯЗ выделены в процессе совместного анализа данных о размещении эпицентров землетрясений [19] и карт геоморфологических, геофизических полей, а также карт геологического содержания и тектонических схем [4, б, 10-12]. Основная масса мелкофокусных (0-70 км) и промежуточных (70-

150 км) землетрясений Западно-Тихо океанской зоны приурочена к глубоководным трогам, ограничивающим с востока окраинные моря, в частности Японское, а также контролируются тыловыми зонами островных дуг. Можно полагать, что данные особенности объясняются раскрытием краевых морей в кайнозое в результате бокового взаимодействия Евроазиатской и Тихоокеанской литосферных плит [8,16] и активного развития базальтового вулканизма [17]. Поэтому в дальнейшем необходимо обратить внимание на связи землетрясений с кайнозойскими, в том числе голоценовыми вулканическими процессами.

Глубокофокусные землетрясения (150-800) концентрируются преимущественно в северной части Японского моря и в чётко выраженной узкой зоне ССЗ простирания, которая прослеживается от восточной границы Филиппинского моря, представленной подводным хребтом Нампо, до Южного Приморья [10-12]. Там она, по-види-мому, связана с южным окончанием субмеридионального Западно-Приморского тектонического шва [4] (рис. 1). Можно предположить, что эта зона представляет собой скрытый разлом фундамента [1 ] древнего заложения, активизированный в кайнозое.

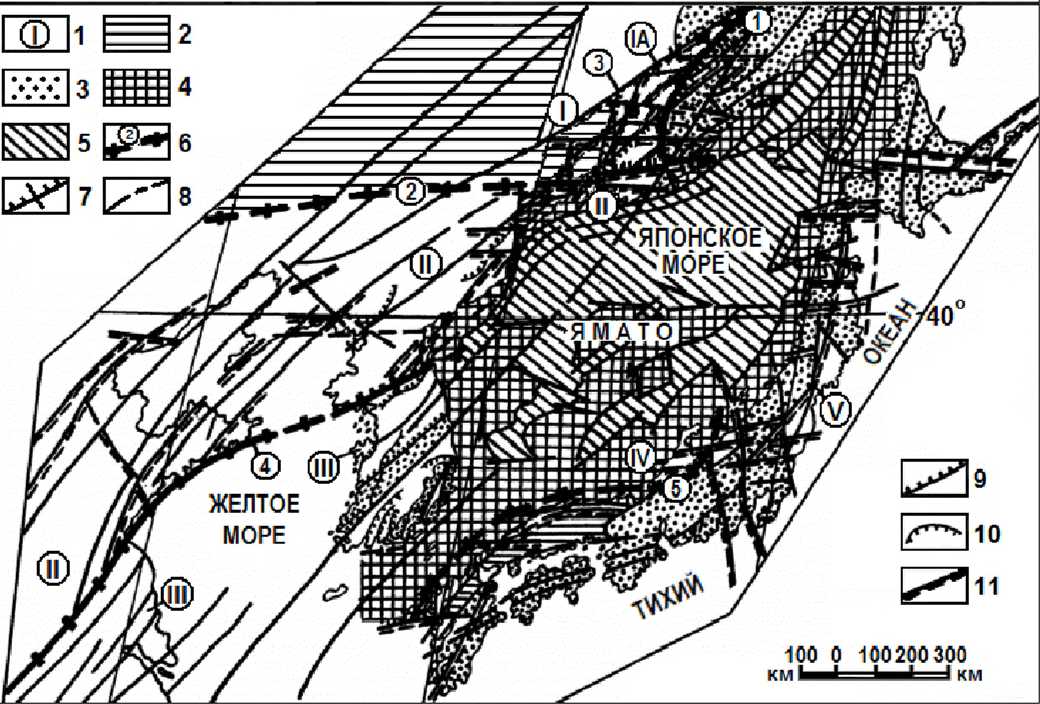

Рис 2. Схематическая карта гравитационных аномалий в редукции Буге (изолинии - в мГал) Японского моря [15] с эпицентрами землетрясений [19] и линейными зонами градиентов

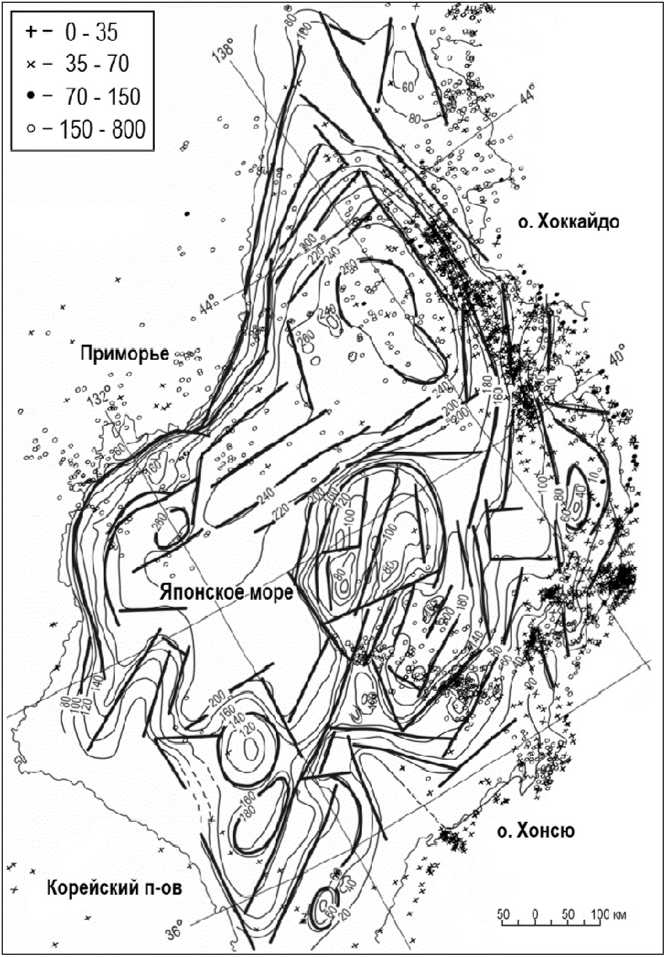

Рис 3. Карта рельефа поверхности Мохоровичича Япономорской зоны (изолинии - в км) [9] с эпицентрами землетрясений [19] и линеаментами

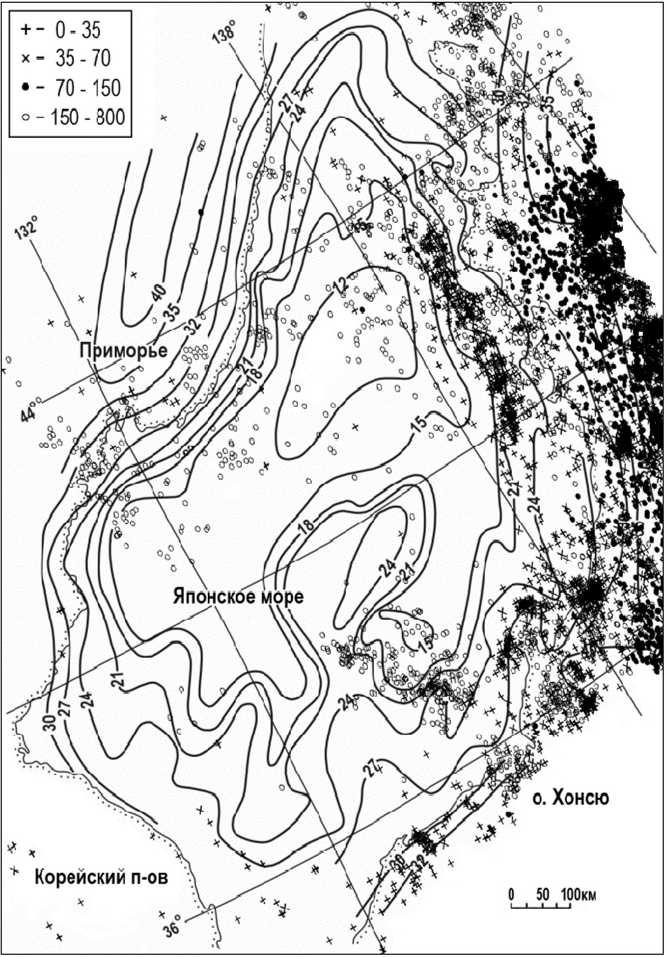

Большой интерес вызывает характер размещения эпицентров землетрясений в пределах Японского моря [19], в значительной мере обусловленный особенностями его глубинного строения. Попытаемся наметить в этом плане некоторые закономерности, проведя совместный анализ следующих графических материалов: 1) схематической карты гравитационных аномалий в редукции Буге (изолинии - в мГал) Японского моря [15] с эпицентрами землетрясений [19] и линеаментами, выраженными зонами градиентов аномалий Буге (рис. 2); 2) карты рельефа поверхности Мохоровичича ЯЗ (изолинии - в км) [9] с эпицентрами землетрясений [19] и линеаментами, выраженными резкими смещениями подошвы земной коры (рис. 3); 3) контурной карты теплового потока Японского моря (рис. 4) [17] с эпицентрами землетрясений [19].

На рис. 2 видно, что наибольшая концентрация эпицентров мелкофокусных землетрясений наблюдается в системе зон линейных градиентов гравитационного поля, отражающих разломную тыловую границу Японской островной дуги. Зона широтных градиентов гравитационного поля, фиксирующих Центрально-Япономорский региональный разлом [4], разделяет Японское море на две области - Северную, с повышенной интенсивностью гравитационного поля (200-260 мГал), и Южную, где интенсивность гравитационных аномалий падает до

20-100 мГал. При этом в первой сосредоточено большое количество эпицентров глубокофокусных землетрясений (150-800), а во второй они размещены лишь в пределах фрагмента уже упоминавшегося выше сейсмолинеамента ССЗ простирания. Выделенные на рис. 2 сейсмоактивные зоны можно наметить и на рис. 3, которые подчёркиваются поднятием поверхности М (глубина 14-18 км) в Северной области и серией линейных градиентов (18-25 км) в тыловой зоне Японской островной дуги. Как видим, в Японском море практически отсутствуют мелкофокусные землетрясения, которые сосредоточены в тыловой зоне Японской островной дуги и, вероятно, обусловлены субдукцией субматериковой и субокеанической коры (рис. 1) в восточном направлении (под островную дугу). Таким образом, верхние слои коры Японского моря сейсмически неактивны.

Для Япономорской котловины в целом отмечается повышенный тепловой поток (рис. 4), по-видимому, связанный с внедрением мантийного диапира при раскрытии Японского окраинного моря [2] и поднятием поверхности М (рис. 3). Наибольшей интенсивности (до 100-140 мВт/м2) он достигает на Японской сейсмоактивной вулканической дуге, которая имеет чешуйчато-надБитовое строение [18] и отличается высокой проницаемостью. Кроме того, тыловая сейсмоактивная часть Японс-

Рис 4. Контурная карта теплового потока Японского моря [17] с эпицентрами землетрясений [19] и линеаментами. Контуры проведены через 20 мВт/м2

кой островной дуги подчёркивается довольно ярко выраженной зоной градиентов теплового потока.

Таким образом, характер размещения землетрясений в ЯЗ в значительной мере определяется глубинным строением данной территории. Ранее нами установлено, что мелкофокусные и промежуточные землетрясения контролируются глубоководными трогами и системами разломов, ограничивающими Японскую островную дугу. Учитывая особенности глубинного строения самой Япономорской котловины, отражённые на рис. 2-4, следует, прежде всего, выделить Северную глубокофокусную сейсмоактивную область, в которой наблюдаются: 1) повышенная интенсивность гравитационного поля, 2) минимальная мощность земной коры и поднятие поверхности М. Кроме того, чётко фиксируется мелкофокусная сейсмоактивная зона, связанная с тыловым разломным ограничением Японской островной дуги, выраженная линейными градиентами гравитационного поля, рельефа поверхности М и теплового потока. Верхние слои суб материковой и субокеанической коры Японского моря сейсмически неактивны.

Список литературы О связи землетрясений с глубинным строением Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент - океан

- Анализ космических снимков при тектономагматических и металлогенических исследованиях. М.: Наука, 1979. 164 с.

- Берсенев И.И. Осевое вращение Земли как одна из причин геотектогенеза//Строение и развитие земной коры. М.: Наука, 1964. С. 194-200.

- Губанова М.А., Петрищевский А.М. Связь сейсмичности с глубинным геологическим строением Приамурья и Маньчжурии//Региональные проблемы. 2011. Т. 14, № 2. С. 51-56.

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И., Емельянова Т.А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент -океан. Япономорский и Желтоморский регионы. Владивосток: Дальнаука, 2000. 325 с.

- Изосов Л.А., Кулинич Р.Г., Мельниченко Ю.И., Емельянова Т.А. Разломная сеть Южно-Приморского сектора зоны сочленения континент -океан//Проблемы морфотектоники Западно-Тихоокеанской переходной зоны. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 103-113.

- Изосов Л.А., Бессонова Е.А., Крамчанин К.Ю., Анохин В.В., Ли Н.С., Огородний А.А. Разломная система, кайнозойский вулканизм и сейсмоактивные зоны Южного Приморья (Япономорское звено Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент -океан)//Вулканизм и геодинамика: мат-лы V Всеросс. симпоз. по вулканологии и палеовулканологии. Екатеринбург: Инст. геолог. и геохим. УРО РАН, 2011. C. 265-269.

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И., Крамчанин К.Ю., Анохин В.В., Огородний А.А., Ли Н.С. Вулканогенные пояса Япономорского региона: индикаторы палеозон континент -океан//Вулканизм и геодинамика: мат-лы V Всеросс. симпоз по вулканологии и палеовулканологии. Екатеринбург: Инст. геол. и геохим. УРО РАН, 2011. С. 262-265.

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И. О механизме формирования структур центрального типа Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент -океан//Геотектоника. 2012. Т. 46, № 3. С. 70-92.

- Ковылин В.М. Строение земной коры в области Японского моря. М.: Наука, 1979. 207 с.

- Крамчанин К.Ю., Ли Н.С., Огородний А.А. Сейсмоактивные тектонические зоны Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент -океан//Океанологические исследования: тез. докл. VI конф. молодых ученых, 2013 г. Владивосток: Дальнаука, 2013. С. 49.

- Ли Н.С., Изосов Л.А., Мельниченко Ю.И., Огородний А.А. Разломная тектоника и сейсмоактивные зоны Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент -океан//Проблемы геологии и освоения недр: тр. XVI междунар. симпоз. им. акад. М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 110-летию со дня основания горно-геологического образования в Сибири. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. Т. 1. С. 69-71.

- Ли Н.С., Огородний А.А. Связь разломной тектоники и кайнозойского магматизма с сейсмоактивными зонами Япономорского региона//Современные проблемы регионального развития: мат-лы IV международ. науч. конф. Биробиджан, 2012. С. 69 -70.

- Лобковский Л. И., Никишин А. М., Хаин В. Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. М.: Научный мир, 2004. 612 c.

- Родников А.Г., Забаринская Л.П., Пийп В.Б., Рашидов В.А., Сергеева Н.А. Глубинное строение континентальных окраин региона Японского моря//Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2010. № 1. Вып. 15. С. 33-44.

- Строев П.А. Аномальное гравитационное поле Японского моря//Глубинная структура дальневосточных морей и островных дуг. Вып.33. Новоалександровск, 1972. С. 250-260.

- Чупрынин В.И., Изосов Л.А. Формирование и движение структур центрального типа при взаимодействии литосферных плит//Современное состояние наук о Земле: мат-лы Международн. научн. конфер., посвященной памяти В.Е. Хаина. М.: Изд-во геологического факультета МГУ, 2011. С. 2043-2045.

- Geology and Geophysics of the Japan Sea/Ed. by N. Isezaky, I.I. Bersenev, K. Tamaki. Tokyo, 1996. 487 p.

- Izosov L.A. Bessonova E.A. Japan Islands lineaments: geological interpretations//Regularities of the structure and evolution of geospheres. Vladivostok: Dalnauka, 2005. С. 119-123.

- USGS National Earthquake Information Center's PDE сatalog (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/index.php).