О вертикальном росте земной коры на окраине Восточной Азии и затоплении ее Мировым океаном 6 тыс. лет назад

Автор: Жирнов А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования определяется необходимостью рассмотрения земной коры на окраине Восточной Азии, по вопросу происхождения которой существуют различные противоречивые суждения. Цель работы - охарактеризовать геологическое строение восточной окраины Азии, дополненное новыми данными. Для решения задачи привлечены многочисленные геологические данные и сейсмические разрезы территории, полученные в результате детальных исследований ХХ века, и новые данные. Установлено, что восточная окраина Азии имеет трехслойное континентальное строение. Активное вертикальное геологическое развитие ее состоялось в докембрии (4,5-1,7 млрд. лет назад), когда был создан древний кристаллический фундамент, частично в палеозое, и наиболее мощно - в мезозой-кайнозойское время, когда отдельные части территории претерпели несколько тектоно-магматических циклов. В неоген-четвертичное время произошла активизация вертикальных тектонических движений, вулканизма и сейсмичности. 6 тысяч лет назад значительные равнинные участки территории были покрыты морскими водами за счет повышения уровня Мирового океана, при образовании крупных грабенов в Арктике и на окраине Азии. Поэтому возник широкий мелководный шельф и отдельные глубоководные моря (3-7 км). Помимо хорошо установленных фактов в строении земной коры, существуют и весьма дискуссионные представления, с позиций тектоники плит и палеомагнетизма о перемещениях отдельных тектонических блоков и даже отдельных континентов с юга на север, на расстояние до 2 тысяч километров, и погружении океанической коры под окраину Азии.

Восточная окраина азии, древний фундамент, кайнозойская активизация, глубокие грабены, мелководный шельф, дискуссионные представления

Короткий адрес: https://sciup.org/143179970

IDR: 143179970 | УДК: 551.462(571.6) | DOI: 10.31433/2618-9593-2023-26-1-52-64

Текст научной статьи О вертикальном росте земной коры на окраине Восточной Азии и затоплении ее Мировым океаном 6 тыс. лет назад

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, е-mail: , 4538-9382

Постановка проблемы

Территория восточной окраины Азии, называемая часто зоной перехода от континента к океану или зоной сочленения континента с Тихим океаном, активно исследовалась геолого-геофизическими методами в ХХ веке и широко обсуждалась в научной печати [2, 4, 5, 33, 34, 36–40]. Интерес к ней не снизился и в новом столетии. Однако в последние годы, в связи с широким распространением в российской геологической печати представлений американской тектоники плит, многие установленные геолого-геофизические факты

оказались не замеченными либо заменялись новыми интерпретациями – моделями [8, 9, 16, 29, 30].

В данной работе приводятся многочисленные сейсмогеологические разрезы территории, полученные при детальных исследованиях в разные периоды времени и отражающие вертикальный характер тектонических дислокаций.

Материалы и методы исследования

Материалами работы послужили известные геолого-геофизические данные, а основным методом исследования стал синтез этих материалов.

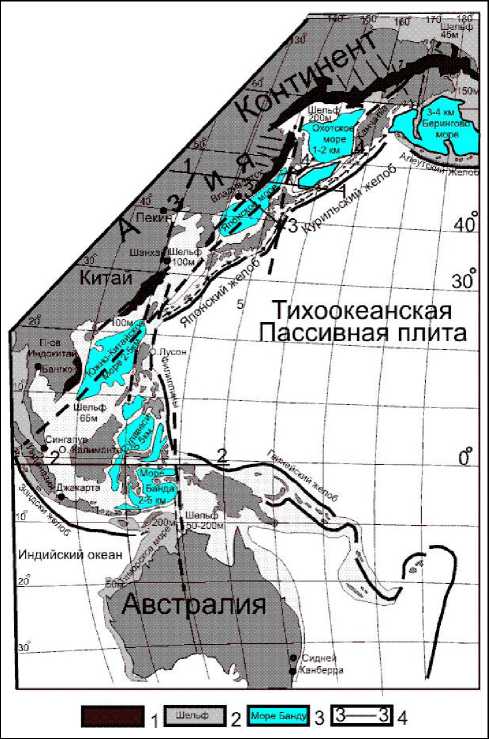

Результаты исследования Геологические и сейсмические данные о строении восточной окраины Азии Геологическая природа зоны сочленения Азиатского материка и Тихого океана относится к числу основных тектонических проблем Восточной Азии [23]. Под зоной сочленения понимается территория между восточной границей Азиатского материка и глубоководным желобом на восточной границе Курильских и Японских островов с базальт-ультрабазитовым дном Тихого океана [4, 34]. Это территория широкого развития окраинных морей, островов и полуостровов (рис. 1).

Для территории характерно чрезвычайно длительное геологическое развитие – с докембрия, устойчивость пространственного положения в процессе полицикличных геосинклинально-плат-форменных и тектоно-магматических процессов на одной и той же территории.

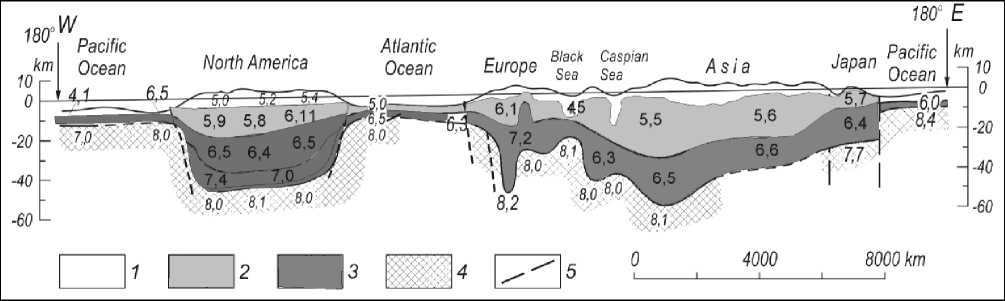

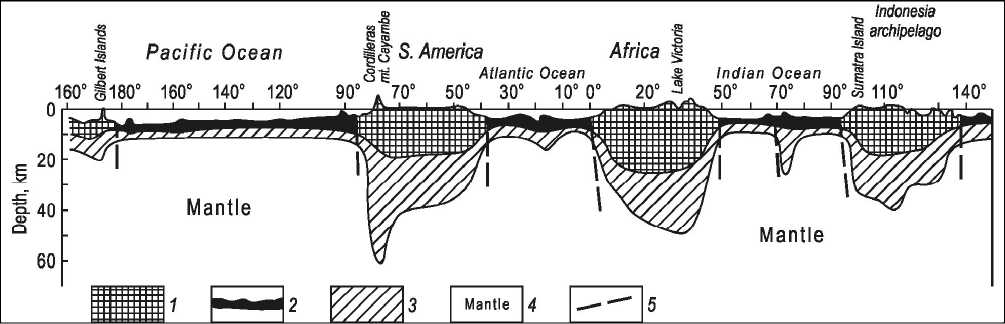

Важнейшую роль в установлении континентальной природы рассматриваемой окраины Азии сыграли трансрегиональные геофизические исследования. Они доказали трехчленное строение континентальной земной коры Северо-Американского и Азиатского континентов, с наличием характерного, присущего только континентам, архейского гранито-гнейсового слоя, образованного в архее [7, 37, 41]. Такое же трехслойное строение земной коры было установлено и для рассматриваемой территории как окраины Азиатского континента [14, 15, 34].

Однако в некоторых, редких, случаях гранито-гнейсовый слой на окраине континента не установлен. Как, например, в отдельных глубоких котловинах Охотского и Японского морей. Но подобные «окна» в трехчленном разрезе континентальной коры присущи и другим частям Азиатского континента – в Черном и Каспийском морях, а также на севере континента – в Центрально-Арктическом бассейне [38].

Таким образом, первой характерной особенностью восточной окраины Азии является присутствие в ее фундаменте древнего кристаллического фундамента, состоящего из двух слоев. Нижний слой представлен мощным (15–25 км) метабазаль-товым (гранулито-базитовым) слоем, образованным в катархее, в интервале времени 4,4–4,0 млрд. лет назад. Второй слой, перекрывающий нижний, имеет гранито-гнейсовый состав, время образования его 4,0–1,7 млрд. лет назад. Мощность его так же велика – до 15–20 км. Оба этих слоя составляют характерную черту в строении континентов, отсутствующую в строении базальт-перидотито-вой коры в дне современных океанов.

Рис. 1. Схема положения восточной окраины Азии [3, 4, 12]:

1 – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс мелового возраста; 2 – мелководный шельф на окраине континента; 3 – глубоководные моря-грабены; 4 – линии планетарных сейсмических разрезов (11, 2-2) и окраинных разрезов (3-3, 4-4)

-

Fig. 1. Diagram of the Asia eastern margin position [3, 4, 12]:

-

1 – the Okhotsk-Chukchi Cretaceous age volcanic belt; 2 – a shallow shelf at the edge of the continent; 3 – deep-sea grabens; 4 –lines of planetary seismic sections (1-1, 2-2) and marginal sections (3-3, 4-4)

Второй примечательной особенностью в геологическом строении восточной окраины Азии является длительное полицикличное развитие этой территории в палеозой-кайнозойское время. Типовым регионом считаются японские острова Хоккайдо и Хонсю, где установлено с девона восемь циклов геосинклинального осадконакопления, сменяющихся инверсией, складкообразованием и орогенезом, с внедрением интрузивных тел гранитов и габбро-перидотитов [12, 34].

Рис. 2. Планетарный сейсмический разрез земной коры северного полушария по линии 45о в.д. [41]:

1 – осадочный слой; 2 – гранито-гнейсовый слой (AR); 3 – гранулито-базитовый слой (Hd); 4 – верхняя мантия; 5 – разломы [2, 17]

-

Fig. 2. Planetary seismic section of the Earth's crust northern hemisphere, along the line 45o e.l. [41]:

-

1 – sedimentary layer; 2 – granite-gneiss layer (AR); 3 – granulite-basite layer (Hd); 4 – upper mantle; 5 – faults [2, 17]

Рис. 3. Планетарный сейсмический разрез земной коры по экватору [7]:

1 – осадочный и гранито-гнейсовый слои; 2 – слой молодых базальтов (MZ-KZ) океанической коры;

3 – гранулито-базитовый слой (Hd); 4 – мантия; 5 – разломы

Fig. 3. Planetary seismic section of the Earth's crust along the equator [7]:

1 – sedimentary and granite-gneiss layers; 2 – layer of young basalts (MZ-KZ) of oceanic crust; 3 – granulite-basite layer (Hd); 4 – mantle; 5 – faults

Третьей особенностью территории является широкое развитие кайнозойских осадочных и вулканогенных пород, мощностью до 6–15 км, перекрывающих более древние отложения, активная современная сейсмичность и вулканизм. Именно это обстоятельство послужило основанием для отнесения всей этой территории к областям молодого альпийского тектоно-магматического этапа.

Например, в пределах Малой Курильской дуги молодой осадочный фундамент представлен верхнемеловыми осадочными породами, перекрытыми наземными эффузивами палеоген-плиоценово-го возраста. В пределах Большой Курильской дуги молодой фундамент представлен неогеновыми вулканогенно-осадочными породами мощностью 7 км, перекрытыми плиоцен-голоценовыми эф- фузивами. Обе цепочки островов разделены продольным вертикальным разломом, относительно которого Большая Курильская дуга испытывает сейчас поднятие, а Малая цепочка островов – опускание [33, 34].

На Камчатке нижний осадочный комплекс пород представлен меловыми и мел-кайнозойски-ми породами мощностью 5–6 км (в Восточно-Камчатском синклинории – до 8 км), слагающими ряд продольных антиклинориев и синклинориев. В основании этих пород установлены палеозойские породы малкинской свиты мощностью 3 км, а на юге – крупный Срединно-Камчатский массив архейских метаморфитов [39]. Выступы архейских метаморфитов известны также на территории Японии – Хида и Абакума-Китаками [39].

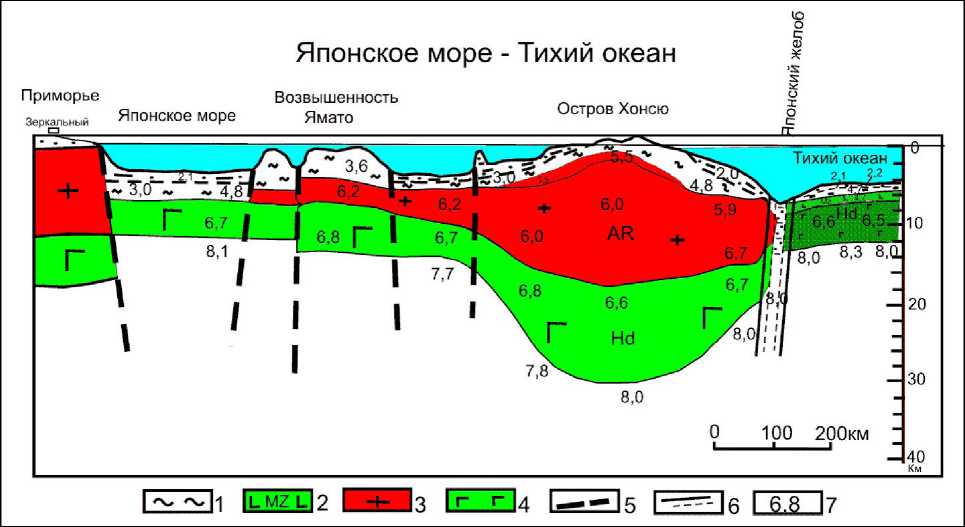

Четвертой характерной отличительной чертой окраины континента является широкое разви- тие здесь (более половины площади) окраинных морей (рис. 1). Именно это обстоятельство служило причиной противоречий в понимании геологической природы этой территории: одни исследователи относили эту территорию к континенту, другие – к Тихому океану. Но широкие батиметрические исследования в дне морей и океанов во второй половине ХХ в. решили и эту проблему. Оказалось, что более половины площадей окраинных морей представляет собой мелководный шельф, глубиной 50–100 м, местами до 200 м. И возник этот шельф, большей частью, в самое недавнее время – в голоцене, после поднятия уровня Мирового океана вследствие образования Центрально-Арктического грабена и грабенов на восточной окраине Азии [12, 40].

В частности, « зона перехода от материков Азии и Австралии к Тихому океану представ-

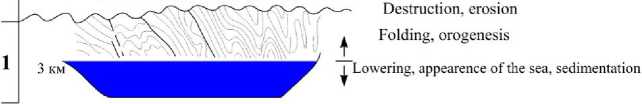

Рис. 4. Геолого-сейсмический разрез земной коры по линии

Приморье – Японское море – о. Хонсю – Тихий океан [12, 33] (автором добавлен цвет):

1 – мезозой-кайнозойские осадочные породы; 2 – базальтовый слой океанической коры в Тихом океане; 3 – гранито-гнейсовый слой архейского возраста; 4 – гранулито-базитовый слой катархейского возраста; 5 – крупные разломы; 6 – глубоководный желоб на границе континента с океанической корой Тихого океана; 7 – значения скорости продольных сейсмических волн в породах разной плотности и возраста

Fig. 4. Geological and seismic section of the Earth's crust along the Primorye – Sea of Japan – Honshu Island – Pacifi c Ocean line [12, 33] (color added by the author):

1 – Mesozoic-Cenozoic sedimentary rocks; 2 – basalt layer of oceanic crust in the Pacific Ocean; 3 – granitegneiss layer of Archean age; 4 – granulite-basite layer of Catharchean age; 5 – large faults; 6 – deep–water trough on the border of the continent with the oceanic crust of the Pacific Ocean; 7 – velocity values of longitudinal seismic waves in rocks of different densities and ages

ляет собой затопленные восточные части этих материков с земной корой существенно континентального типа, в пределах которой в разные этапы кайнозоя сформировались неоплатформы, островные дуги и глубоководные желоба. Как морфоструктуры в современном виде последние оформились в недавнее время, вероятно, в плиоцене-квартере» [40, с. 14]. Об этом свидетельствуют находки плиоценовых пляжевых галек на банке Ямато Японского моря, ареалы распространения пресноводных рыб и фораминифер в Охотском море, разветвленная послеледниковая речная сеть на обширном шельфе Южно-Китайского моря, находки в Японии ископаемых остатков мамонтов (аналогичных азиатским) [40].

Геофизические исследования второй половины ХХ в. в пределах восточной окраины Азии подтвердили континентальную природу этой территории (рис. 2–5).

В конце ХХ в. была доказана сейсмическим методом и континентальная природа земной коры в дне Северного Ледовитого океана. В связи с повышенной газоносностью и нефтеносностью арктического шельфа, на территории Арктики были проведены огромные объемы подводного бурения и сейсмических исследований – исследовано 150 сейсмических разрезов общей протяженностью 90 тыс. км. Главный вывод проделанной работы: «Евразийская и Северо-Американская континен- тальные окраины – это единый ансамбль континентальных геологических структур с общей историей геологического развития. Деление этого ансамбля на шельфовую и глубоководную части произошло в результате неотектонического погружения центральной части Арктического бассейна [18, с. 12].

Из приведенных разрезов видно, что континенты Земли изначально формировались в глубоких впадинах перидотитовой мантии Земли и нарастали только вверх, в течение всей геологической истории планеты [10, 12].

Положение восточной части Курило-Камчатской островной дуги непосредственно близ границы континент – дно Тихого океана с древнейшего времени – с архея обусловило многократную тектоническую подвижность этой приграничной полосы. С девона по настоящее время здесь неоднократно происходили циклические движения земной коры в геодинамическом режиме вертикальных нисходяще-восходящих тектонических движений, с формированием осадочных бассейнов и последующих складчатых структур (рис. 6).

Это обусловило неоднократные тектонические подвижки по граничным разломам. Особенно контрастные и неоднократные тектонические движения разного знака проявлялись в неоген-чет-вертичное время. Курильские острова, например, трижды погружались под уровень моря и трижды

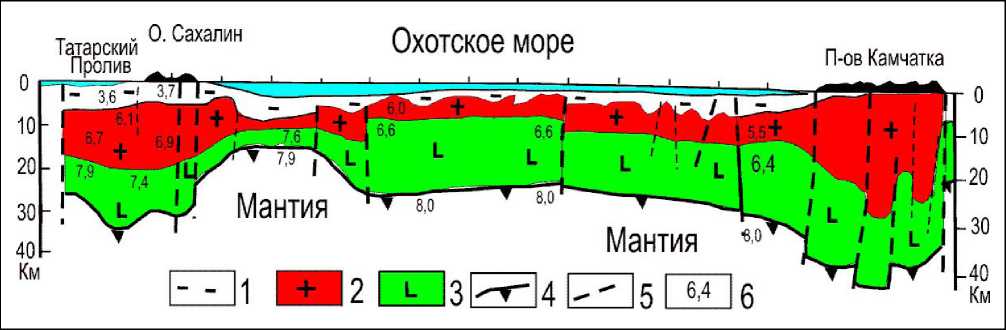

Рис. 5. Cейсмологический разрез по линии Татарский пролив – Сахалин – Охотское море – Южная Камчатка [16] (автором добавлен цвет):

1 – осадочный слой; 2 – гранитно-метаморфический слой; 3 – гранулито-базитовый слой; 4 – граница Мохо; 5 – разломы; 6 – значения скорости продольных сейсмических волн

Fig. 5. Seismological section along the line Tatar Strait – Sakhalin –

Sea of Okhotsk –Southern Kamchatka [16] (color added by the author):

1 – sedimentary layer; 2 – granite-metamorphic layer; 3 – granulite-basite layer; 4 – Moho boundary; 5 – faults;

6 – velocity values of longitudinal seismic waves

Folding, orogenesis

Sea, sedimentation

Destruction, erosion

Folding, orogenesis

Sea, sedimentation

Destruction, erosion

Fault in the eastern part of Honshu Island

Destruction, erosion

Folding, orogenesis

Sea, sedimentation

Destruction, erosion

Folding, orogenesis

Sea, sedimentation

Destruction, erosion

Folding, orogenesis n2-Q

N.

P2

MZ

p

C2

C, D

Sea, sedimentation

Destruction, erosion Folding, orogenesis

Sea, sedimentation

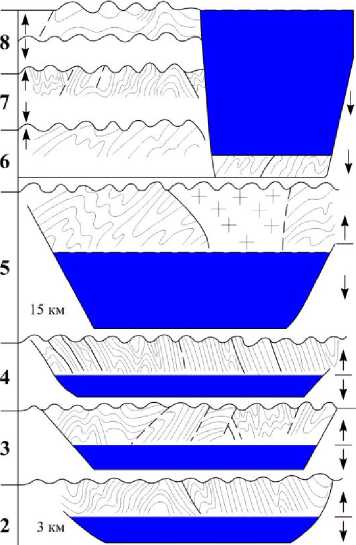

Рис. 6. Формирование острова Хонсю в течение восьми тектоно-седиментационных циклов, с девона по неоген [6, 12]

Fig. 6. Formation of Honshu Island during eight tectonic-sedimentation cycles, from Devonian to Neogene [6, 12]

вновь воздымались в виде крупных горстов [4]. При этом их краевые части последовательно об-рушались по сбросам, вследствие чего современная ширина островов уменьшилась вдвое и более относительно первоначальной ширины.

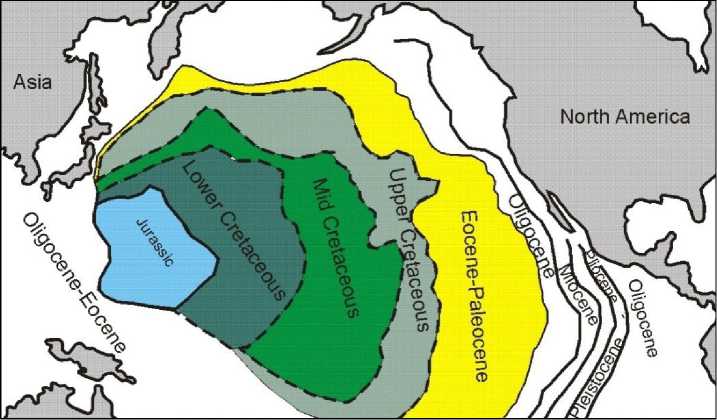

Затопление окраины Восточной Азии Мировым океаном 6 тыс. лет назад Как известно, Мировой океан начал формироваться в меловом периоде (130–65 млн. лет назад), вначале – в отдельных грабенах территорий Атлантики и современного Индийского океана, к концу мела – в многочисленных грабенах, с параллельным излиянием больших потоков базальтовой магмы. И лишь в кайнозое установились современные Атлантический и Индийский океаны [28]. На территории современного Тихого океана первый водный бассейн начал формироваться еще в юрское время – на небольшой площади близ Японии, а затем последовательно, на протяжении мела и кайнозоя, обрушались крупные полосы к востоку – до Американского континента (рис. 7) [2].

Таким образом, Мировой океан был сформирован почти полностью к концу кайнозоя. В начале голоцена климат в Арктике был теплый и там росли лиственные леса, бродили стада крупных животных и были поселения людей [21, 22]. Но в середине голоцена (6 тыс. лет назад), после активного вулканизма в первой половине голоцена (Арктика, Камчатка и др.), состоялась последняя стадия образования грабенов Мирового океана.

Центрально-Арктический глубокий грабен (5 км), возникший вдоль прямолинейных субвертикальных разломов, стал наиболее крупным грабеном в это время [12]. Вблизи него возникли Гренландский и Норвежский грабены, а также появилась серия грабенов в пределах окраинных морей Восточной Азии, между Азией и Австралией (рис. 1), и в других местах [4, 33].

Обрушение участков суши, с образованием грабенов, сопровождалось поступлением в грабены огромного количества глубинной эндогенной воды [28, 35]. Возникшие Центрально-Арктиче-

Рис. 7. Схема последовательного формирования Тихого океана, за счет обрушения полукольцевых фрагментов первичной перидотитовой коры и заполнения их водой, в мезозое–кайнозое [2, 42]

Fig. 7. Scheme of the Pacifi c Ocean sequential formation, due to the collapse of primary peridotite crust semi-ring fragments and fi lling them with water, in the Mesozoic–Cenozoic [2, 42]

ский, Гренландский и Норвежский глубокие грабены быстро заполнились водой, тем самым единый прежде мегаконтинент был разделен на два обособленных географических материка – Американский и Евразийско-Африканский [18]. Но вода была теплой, на несколько градусов теплее современной воды [22].

В результате подъема огромного количества воды началось быстрое затопление обширных равнин Арктики и Индонезийского архипелага и других окраин континентов. Уровень воды в Мировом океане поднялся на 120 м [12, 20, 21].

Это событие произошло, по разным данным [1, 22, 28], около 6 тыс. лет назад и сохранилось в памяти народов многих стран как «великий потоп». Тогда погибло много миллионов людей [20].

Великий французский ученый-палеонтолог Ж. Кювье рассматривал «великий потоп» как последнюю крупнейшую катастрофу Земли, которая произошла не ранее 6 тыс. лет назад и стала причиной гибели людей многих стран [20]. Этот вывод обосновывается и в современных исследованиях [24, 26]. В частности, много городов и поселений того времени обнаружены вблизи берегов Средиземного и Черного морей, на глубинах 20 м и более [20].

Около 4 тыс. лет назад в Арктике наступило новое похолодание [22]. Арктический океан покрылся круглогодичным льдом и стал называться в России Северным Ледовитым океаном.

Дискуссионные гипотезы строения земной коры окраины Восточной Азии

Около пятидесяти лет назад американские геофизики-сейсмологи предложили новую гипотезу – «тектонику плит», созданную на основе данных по геологии дна океанов. Сущность ее составляют несколько предположений. В частности: « предположим, что крупные блоки поверхности Земли испытывают перемещение и что преобразование этих блоков происходит только вдоль их границ, т.е. на гребнях срединно-океанических хребтов…. предполагается (выделено автором) , что движение происходит перпендикулярно оси хребта и симметрично относительно ее…. предполагается, что Евразия, с одной стороны, и Гренландия и Америка – с другой, движутся как жесткие плиты… Новейшие, большей частью еще не опубликованные, данные указывают на то, что эта система претерпевает активный спрединг со скоростью около 1 см/год » [24, с. 94, 95, 103].

Эти предположения основаны на другой гипотезе – о свободной конвекции вещества в мантии Земли, поступлении вещества в гребни срединноокеанических хребтов и раздвижении их в стороны на тысячи километров – до краев континентов, под которые океанические плиты подныривают и погружаются глубоко в мантию Земли. При этом геологические знания, достигнутые в мире за предшествующие полтора века, были проигнорированы так же, как и новые противоречащие факты, полученные учеными в последующее время.

В настоящее время это суждение пользуется широкой популярностью. Например, многие исследователи предполагают, что отдельные тектонические блоки (так называемые «террейны») могут переместиться из южного полушария в северное полушарие Земли и присоединиться, в частности, к Сихотэ-Алинской окраине Дальнего Востока [8, 9].

Эту гипотезу активно поддерживают и некоторые геофизики, показывая на основе решения обратной гравиметрической задачи погружение различных океанических блоков пород под восточную окраину Азии, на глубине 40–150 км [29, 30 и др.], хотя и делают оговорку, что этот метод имеет определенную неоднозначность решения [31]. Однако обратная гравиметрическая задача вообще не имеет однозначного решения, а глубина 40–150 км недоступна для применения гравиметрического метода [10, 19, 23].

Другие исследователи активно разрабатывают представления о вихревых структурах [16].

Обсуждение

Приведенные фактические материалы по геологическому строению и тектонике восточной окраины Азии, на границе с базальт-ультрабазито-вой корой в дне Тихого океана, достаточно убедительно свидетельствуют о длительной геологической эволюции этой территории на одном месте, в плане. Многочисленные разновременные тектонические движения на территории совершались лишь в геодинамическом режиме вертикальных нисходяще-восходящих тектонических движений. Это приводило к многократному формированию осадочных бассейнов, последующей складчатости горных пород, орогенезу, магматизму и тектоническим движениям сбросо-взбросового типа. Соответственно, неоднократно формировались грабено-горстовые структуры [6, 13, 32].

Что касается плейт-тектонической гипотезы, то в СССР она не имела успеха. Советские академики (Ю.А. Косыгин, В.И. Смирнов, А.Д. Щеглов) и многие крупные геологи-тектонисты (В.В. Белоусов, Г.И. Власов, М.В. Муратов, В.Т. Фролов и др.) считали ее необоснованной: «насколько глубоко можно увязнуть в дебрях досужих вымыслов… тектоники плит, которая является только гипотезой » [23, с. 410]. Обоснованная критика главных положений плейт-текто-ники продолжается непрерывно, в течение всего времени ее существования [4, 12, 17, 23, 27].

Равным образом дискуссионными являются и активные публикации о перемещениях конти- нентов на основе данных палеомагнетизма, предположительно связанных с положением географического полюса Земли. Однако, за последние 400 лет регулярных наблюдений за движением магнитного полюса Земли установлено, что он постоянно перемещается на большие расстояния – до 1000 км и более от географического полюса Земли, причем в разные стороны. Таким образом, нет никакой корреляции движений магнитного полюса с положением географического полюса и Земли в целом, остающихся в это время неподвижными. Проблемы магнетизма Земли, а палеомагнетизма тем более, пока наукой не решены [12, 23].

Закончить обсуждение изложенного материала целесообразно словами академика Ю.А. Косыгина: « научные достижения прошлого в геологии являются фундаментом современных и будущих геологических знаний» [23, с. 380].

Заключение

Изложенные в статье новые фактические материалы по геологическому строению и тектонике восточной континентальной окраины Азии, на границе с базальт-ультрабазитовой корой в дне Тихого океана, достаточно убедительно свидетельствуют о длительной геологической эволюции этой территории, начиная с катархея (4,45–4,0 млрд. лет назад), на одном месте, в плане. Многочисленные разновременные тектонические движения на территории совершались лишь в геодинамическом режиме вертикальных нисходяще-восходящих тектонических движений. Это приводило к многократному формированию осадочных бассейнов, последующей складчатости горных пород, орогенезу, магматизму и тектоническим движениям сбросо-взбросового типа. Соответственно, неоднократно формировались грабено-горстовые структуры.

В середине голоцена (6 тыс. лет назад), после активного вулканизма на территориях Арктики, Камчатки и в других местах, нарушилось ге-остатическое равновесие земной коры в Арктике и произошли крупные и глубокие обрушения земной коры (на 3–7 км), с одновременным поступлением огромного количества эндогенной воды [28, 35]. Это была последняя стадия формирования Мирового океана в мезозое-кайнозое [24, 26].

В результате возникла серия глубоководных грабенов-морей в Арктике и на восточной окраине Азии. Уровень Мирового океана повысился на 100–120 м и равнинные территории по окраинам континентов были затоплены. Поэтому образовались мелководные шельфы, особенно широкие в Арктике и в пределах Индонезийского архипелага.

Это время осталось в памяти человечества как «великий потоп», когда погибло много миллионов людей. В частности, много городов и поселений того времени обнаружены вблизи берегов Средиземного и Черного морей, на глубинах 20 м и более [20, 21].

Автор благодарен рецензенту за ряд полезных замечаний, учтенных при доработке статьи.

Работа выполнена в соответствии с темой научных исследований, утвержденной государственным заданием Министерства науки и высшего образования: «Изучение геологического строения и моделирование глубинных структур земной коры и верхней мантии Восточной Азии и оценка современного состояния и динамики геосистем (2021-2023)» (№ гос. регистрации 0234-2021-0006).

Список литературы О вертикальном росте земной коры на окраине Восточной Азии и затоплении ее Мировым океаном 6 тыс. лет назад

- Базанова Л.И., Мелекесцев И.В., Пономарева B.В. и др. Вулканические катастрофы позднего плейцстоцена-голоцена на Камчатке и Курильских островах. Часть 1. Типы и классы катастрофических извержений - главных компонентов вулканического катастрофиз-ма // Вулканология и сейсмология. 2016. № 3. C. 3-21.

- Белоусов В.В. Основы геотектоники. М.: Недра, 1989. 382 с.

- Болдовский Н.В. Структурно-геологические условия формирования и распространения подземных вод в Восточно-Азиатском вулканическом поясе // Тихоокеанская геология. 2002. Т. 21, № 4. С. 103-121.

- Васильев Б.И. Геологическое строение и происхождение Тихого океана. Владивосток: Дальнаука, 2009. 560 с.

- Воейкова О.А. Неотектоника и активные разломы Сахалина / О.А. Воейкова, С.А. Несмеянов, Л.И. Серебрякова. М.: Наука, 2007. 186 с.

- Гаврилов А.А. Структурные элементы впадины Японского моря и прилегающей континентальной островной суши по данным космо-геологических исследований // Исследование Земли из космоса. 2020. № 4. С. 27-24.

- Деменицкая Р.М. Кора и мантия Земли. М.: Недра, 1975. 256 с.

- Диденко А.Н. Анализ мезозойско-кайнозой-ских палеомагнитных полюсов и траектория кажущейся миграции полюса Сибири // Физика Земли. 2015. № 5. С. 65-79.

- Диденко А.Н., Ханчук А.И. Смена геодинамических обстановок в зоне перехода Евразия-Тихий океан в конце раннего мела // Доклады РАН. 2019. Т. 487, № 4. С. 56-59.

- Жирнов А.М. О вертикальном росте материков в глубоких впадинах перидотитовой мантии Земли // Литосфера. 2020. Т. 20, № 5. С. 727-745. DOI: 10.24930/1681-9004-202020-5-727-745.

- Жирнов А.М. О недостоверности специфического гравиметрического метода для исследования литосферы // Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей: материалы 48-й сессии Международного научного семинара им. Д.Г. Успенского - В.Н. Страхова: сборник научных трудов. СПб.: ВСЕГЕИ, 2022. С. 119-124.

- Жирнов А.М. Северный трех-лучевой неподвижный мегаконтинент Земли: открытие XXI века. Владивосток: Дальнаука, 2017. 228 с.

- Забродин В.Ю. Взаимодействие Центрально-Азиатского и Тихоокеанского подвижных поясов в позднем триасе-юре на территории Нижнего Приамурья (Дальний Восток) // Региональная геология и металлогения. 2021. № 87. С. 17-27. DOI: 10.52349/0869-7892_2021_87_17-27.

- Злобин Т.К., Поплавская Л.Н., Полец А.Ю. О возможности реконструкции реальной динамики земной коры на примере южных районов Сахалина и Курильских островов // Доклады академии наук. 2009. Т. 427, № 6. С. 829-831.

- Злобин Т.К., Сафонов Д.А., Злобина Л.М. Очаги землетрясений и глубинное строение земной коры и верхней мантии по профилю Южный Сахалин-Охотское море-Камчатка // Тихоокеанская геология. 2007. Т. 26, № 3. С. 46-55.

- Изосов Л.А., Мельничеко Ю.И., Чупрынин В.И. и др. Особенности тектонической эволюции Западно-Тихоокеанского региона: формирование литосферных вихрей // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 1. С. 10-25.

- Караулов В.Б. Наука геология и тектоника плит. М.: ЛЕНАНД, 2019. 200 с.

- Кашубин С.Н., Петров О.В., Андросов Е.А., Морозов Е.А., Каминский В.Д., Поселов В.А. Карта мощности земной коры Циркумполярной Арктики // Региональная геология и металлогения. 2011. № 46. С. 5-13.

- Кобрунов А.И. Критерии оптимальности и свойства решений обратных задач // Геофизический журнал. 2008. Т. 30, № 3. С. 75-86.

- Кондратов А.М. Великий потоп: мифы и реальность. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 151 с.

- Кондратов А.М. Следы на шельфе. Л.: Гидро-метеоиздат, 1981. 152 с.

- Короновский Н.В. Геология / Н.В. Коронов-ский, Н.А. Ясаманов. М.: Академия, 2014. 448 с.

- Косыгин Ю.А. Тектоника. М.: Наука, 1988. 462 с.

- Крапивнер Р.Б. Последняя планетарная трансгрессия Мирового океана: гляциоэвстазия или тектоника? // Геотектоника. 2020. № 4. С. 2744. DOI: 10.31857/S0016853X20040050.

- Ле Пишон Кс. Спрединг океанического дна и дрейф континентов // Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. С. 93-133.

- Николаева С.Б., Лаврова Н.Б., Денисов Д.Б. Катастрофическое событие голоцена в донных отложениях Кольского региона (Северо-Восток Скандинавского щита) // Доклады РАН. 2017. Т. 473, № 1. С. 88-92. DOI: 10.7868/ S0869565217070209.

- Основы геологии / В.А. Ермолов, Л.Н. Ларичев, В.В. Мисейкин. М.: Изд-во Моск. горн. ун-та, 2008. 598 с.

- Палеоокеанология Атлантического океана / Е.М. Емельянов, Е.М. Тримонис, Г.С. Харин. Л.: Недра, 1989. 247 с.

- Петрищевский А.М. Земная кора и верхняя мантия в области сочленения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского складчатых поясов // Тихоокеанская геология. 2021. Т. 40, № 5. С. 16-32. DOI: 10.30911/0207-4028-202140-5-16-32.

- Петрищевский А.М. Связь теплового потока с зонами реологического разуплотнения в верхней мантии Восточной окраины Азии // Региональные проблемы. 2021. Т. 24, № 4. С. 35-49. DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-4-35-49.

- Петрищевский А.М. Три образа мышления и три подхода к интерпретации гравитационных аномалий // Региональные проблемы. 2014. Т. 17, № 2. С. 5-17.

- Прокудин В.Г., Съедин В.Т., Валитов М.Г., Медведев С.Н. Центральная котловина Японского моря: история изучения и тектоника // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2018. № 4, вып. 40. С. 82-104. DOI: 10.31431/1816-55242018-4-40-82-104.

- Родников А.Г. Островные дуги западной части Тихого океана. М.: Наука, 1979. 157 с.

- Строение земной коры и верхней мантии в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану / Г.С. Гнибиденко, Ю.А. Косыгин, К.Ф. Сергеев и др. Новосибирск. Наука, 1976. 367 с.

- Сывороткин В.А. Глубинная дегазация земли и глобальные катастрофы. М.: Геоинформцентр, 2002. 250 с.

- Сычев П.М., Захаров В.К., Семакин В.П. Вертикальные движения и структурообразование в пределах островных систем Северо-Востока Азии // Тихоокеанская геология. 1984. №. 4. С.15-28.

- Тектоника континентальных окраин северо-запада Тихого океана. М.: Наука, 1980. 285 с.

- Хаин В.Е. Общая геотектоника. М.: Недра, 1964. 479 с.

- Ханчук А.И. Геология и происхождение Сре-диннокамчатского кристаллического массива // Тихоокеанская геология. 1983. № 4. С. 45-53.

- Шило Н.А., Туезов И.К. Тектоника и геологическая природа Азиатско-Тихоокеанской зоны перехода // Тихоокеанская геология. 1985. № 3. С. 3-15.

- Closs H., Behnke Cl. Progress in the use of seismic methods in the exploration of the Earth's crust // International Geology Review. 1963. Vol. 5, N 8. P. 945-956.

- Fischer A.G., Hessen B. C. et al. Geological history of the Western - North Pacific. Science. 1970. Vol. 168. P. 1210-1214.