О влиянии близости источника дилатационных волн на динамические напряжения цилиндра с жидкостью

Автор: Сафаров И.И., Тешаев М.Х., Болтаев З.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 4 (31), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается бесконечно длинный круговой цилиндр, состоящий в общем случае из конечного числа коаксиальных вязкоупругих слоев, который окружен деформируемой средой. Исследовано динамическое напряженно-деформируемое состояние кусочно-однородного цилиндрического слоя от гармонической волны. Получены численные результаты напряжений в зависимости от длины волн.

Круговой цилиндр, слой, длина волны, напряжения оболочек, плоская деформация

Короткий адрес: https://sciup.org/14730011

IDR: 14730011 | УДК: 539.3

Текст научной статьи О влиянии близости источника дилатационных волн на динамические напряжения цилиндра с жидкостью

Как известно, подземные трубопроводы при сейсмических воздействиях подвергаются колебаниям, которые сопровождаются большими повреждениями и даже отказом целой системы [8, 9, 10, 12, 17, 18]. Исследованию состояния подземных трубопроводов при сейсмических воздействиях посвящено множество работ [2, 3, 4, 5, 6, 7, 11]. В этих работах падающая волна напряжения считалась плоской. Однако для источников, расположенных близко от оболочки, возникла необходимость исследовать вопросы близости источника (на результаты работ) [15, 16]. В данной работе исследуется взаимодействие цилиндрических волн напряжения с цилиндром, состоящей в общем случае из конечного числа коаксиальных вязкоупругих слоев.

Постановка задачи

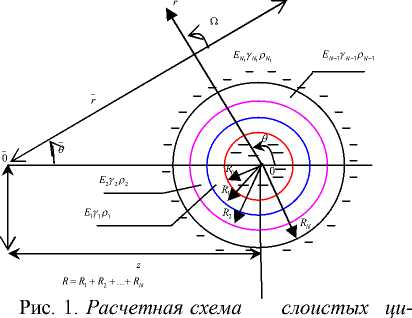

В работе исследуется взаимодействие цилиндрической волны напряжения параллельно-слоистыми упругими слоями с жидкостью. Предполагается, что линейный источ- ник (см. рис. 1) является непрерывным источником дилатационных волн напряжения с угловой скоростью ю и амплитудой ф0, а слоистый пакет представляет собой толстостенные и тонкостенные слои цилиндра. При описании движения тонкостенных элементов используются уравнения теории таких оболочек, в основу которых положены гипотезы Кирхгофа– Лява. Для тонкостенных слоев исходными являются уравнения линейной теории упругости. Нумерация слоев – произведение в порядке возрастания их радиусов от k =1 до k = N (рис. 1).

линдрических тел, находящихся в деформируемой среде

Величине, характеризующей свойства и состояние элементов, соответствуют значения j =1, 2, 3,…, N , где К – упругий слой заключен между ( К –1)-м и К -м слоями. Параметры среды обозначены индексами К=N (рис. 1).

В предположении обобщенного плоско деформированного состояния уравнение движения в смещениях имеет вид [1]

~__ _ ■ d u j

( A j + 2 Д j ) grad divu j — fi rotrotu j + bj = p j 2 j ,

(1) где A j и ^ j ( j = 1,2 ... N , j = N относятся к

d v o d r

r = R o

d ur 1 d t

r = R o

где ur 1 – перемещения слоя по нормали.

На контакте двух тел (при r = R j ) выполняется равенство смещений и напряжений (условие жесткого контакта)

окружающей среде, j = 1,2,

...

, N — 1 - к слою)

операторные модули упругости [13]

j ( t ) = A oj

t f (t) — f R')(1 — w

t

—

Т ) f (Т ) dT ,

t— j f ( t ) = p 0 j f ( t ) — f R^(t

—

T ) f ( т ) d T ;

_ — w _

^

bj – вектор плотности объемных сил; f ( t ) –

некоторая функция; ρ j

urj = ur (j+1); ^rrj = ^rr (j+1), ue j = ue (j+1); ^rej = ^re (j+1)- (4)

Отметим, что в случае скользящего контакта грунта по поверхности трубы последнее уравнение в (4) примет вид [1]: orej = o, где < 7Jn ) и ^n]s ) - радиальное и касательное напряжения в j -го вязкоупругого тела; un ( j ) и u ( s j ) – радиальное и тангенциальное смещения j -го тела. Решение волнового уравнения (1) в потенциалах перемещений удовлетворяет в бесконечности (при r → ∞) условию излучения Зоммерфельда [14]:

–

плотности мате-

риалов, R1 ) ( t — т ) и R ^ ‘ ) ( t — т ) - ядро релаксации, λoj , µoj – мгновенные модули упругости вязкоупругого материала, u j ( u j , u ^ ) - вектор смещения, который зависит от r , θ , t . При давлениях до 100 МПа движение жидкости удовлетворительно описывается волновыми для потенциалов скорости частиц жидкости [14]

lim (Pn = o,

r ^Ю

N

r ^w

r ^w

у d r

+ iaV N

lim W n = o,

r ^»

N

у d r

= o

,

A

+ в W n

= o- (5)

A V o =

1 d V o

d2 d где A = —2 +---+ dr2 rdr

Со 2 d 2 r 2 d θ

d t 2

,

2 ; С о – акустическая

скорость звука в жидкости. Потенциал ϕ 0 и

вектор скорости жидкости связаны зависи-

^

мостью V = gradv 0. Давление жидкости (при r = R 0) определяется с помощью линеаризованного интеграла Коши–Лагранжа, ' °

Р = — рос0 —— - давление жидкости на dt стенке цилиндрического слоя и ρо – плотность жидкости.

При условии безотрывного обтекания жидкости нормальная компонента скорости жидкости и слоя на поверхности их контакта (при r = R 0 ) должны быть равны

Рассмотрим продольную волну, порождаемую продольным источником волн расширения, расположенным в точке О . Потенциалы перемещения падающей волны расширения можно представить в виде [16]

V N = P NO^ H O^N r ) e" " , (6) где Н о (1) – представляет собой расходящиеся функции Ханкеля (первого рода нулевого порядка); ϕNO – амплитуда волны расширения; a N - волновое число сжатия; a N = м 2/с2 а , м

– круговая частота.

Методы решения

Поставленная задача решается в потенциалах перемещений, для этого представим вектор перемещения в виде:

u j = grad p + roty .j , ( j = 1,2,......., N ) ,

где ϕ j

–

потенциалы продольных волн;

ψ j ( ψ rj , ψ θ j )

–

потенциалы векторного

от by (a) = JR^j (t)cosar dT .

поля поперечных волн.

Основные уравнения теории вязкоупругости (1) для этой задачи плоской деформации сводятся к следующему уравнению:

Решение уравнения (7) с учетом (9) выражается через функции Ханкеля 1-го и 2-го рода n -го порядка:

( У + 2 j %,

t

—

— y J Ret — r fi jr — 2 ^ J R J j ) ( t — r ^j d? = ,

t

v , = X[ AH ( ar ) + AH? (ar )] cos n 0 e n =0

V j = X [ B nj H'ar ) + BH er ) ] sin & n =0

(— iat ,

(— iat „

—от

02V j

= P J rP , d t

—от

t

JojV Vj — Joj J Rj)(t — T)V V jdT = Pj

—от

d V j dt2

,

d2 1 d где V = —2- +--+ d r r d r

1

d 2

d 02

– диф-

ференциальные операторы в цилиндрических координатах и vj – коэффициент Пуассона [1].

На бесконечности, т.е. при r → ∞, потенциалы продольных и поперечных волн при j = N удовлетворят условию излучения Зоммерфельда (5). Решение уравнения (7) можно искать в виде:

от

от

iat; , j (r, 0 , t) = (8)

— i a t

,

( ϕ ) ( ψ )

где qkj ( r , θ ) и qkj ( r , θ ) – комплексные функции, которые являются решением следующим уравнениям, вытекающим из (7):

V^ ) ( r , & ) + a q . > = 0, V 2q , ) ( r , & ) + e 2 q , ) = 0,

2 ( V )(г 1+^2а (9

2 = , .pa2 , , j yoj(1—yoj)+ 2a(1—“Oj)

2 ρω 2

j “ J F ^ OJ )

2 ω 2

a 0 = ^;

С 0

^Oj = ay (a) + ib^j (a), “j = a,. (a) + ibj (a), от

ayj (a) = J Ry (r )sin ar dr ,

n =0

V n = X [ M nN H ^1 ( P N r ) + L H ( er ) ] sin n&e ■ , n =0

V 0 = X [ Kn 0 J n ( a 0 r ) + K ‘ 0Nn ( a 0 r )] cos n 0 e — a t , n =0

где A nj , A nj , B nj , B nj , C nj , d ,, L nN , M nN , К nN и K' n N — коэффициенты разложения, которые определяются соответствующими граничными условиями; Hn (1) ( α jr ) и Hn (2) ( α jr ) – соответственно функция Ханкеля 1-го и 2-го рода n -го порядка

Hni),(2) (ar ) = Jn (ar ) ± iNn (ar ) .

Решение (9) при j = N удовлетворяет на бесконечности r →∞ условию излучения Зоммерфельда (5) и представляется в виде:

от

V n = X CnNH1 ( a Nr )cos( m 0 ) e — i a t ;

т = 0

от

,N = X MnNHn ^Nr )sin( n0) e т=0

, — iat

Решению задачи (2) при r ^ 0 удовлетворяет условие ограничения силовых факторов [1] и отсюда следует, что К'п = 0 :

от

V 0 = X Kn 0 Jn ( a 0 r ) cos n&e n =0

,— iat

Полный потенциал можно определить путем наложения потенциалов падающих и отраженных волн.

Таким образом, потенциалы смещений

будут

фN = VNp) + Vn , ^N = Vn , Ф = Vj, j ,j, ф0 = V0. (10)

Для определения напряженно-дефор-мируемого состояния сначала необходимо выразить падающую волну через волновые функции (10). Используя геометрическое построение на рис. 1 переходим от координат r • 0 к координатам r , 0 в области r < rN .

? Np ) = E 0 in .

от

U9i = r -1У θj n=0

" An j E j a r ) + + A j E60^ ) + Bn j E j P r )

1+

+

sin n θ e

+ в ^64^ ) _

% EiE a r ) +

— i

i ω t

, (12)

от

Ё [( — 1) nEnJn ( a Nr ) H^ ( a N z )] cos n 0 e n =1

— i"'

,

& 0 N = 2 P N ( 1 — M kN ) Г — Ё + C nN E 21 )( « N r ) + cosn 0 — •

где En

= s

[ 1, n = 0 т

, J – цилиндрическая 1 2, n > 1 n

" [+MnET ■ ) J от %EniEN)(aNr)+

- N = 2 e n ( 1 — M'n ) r — 2 Ё + C N E 43 N KcNr ) + sin n 0 e " ,

n = 0

функция Бесселя первого рода.

Отсюда следует, что напряжения и смещения легко могут быть выражены через потенциалы смещений [2]:

U ■ rj

д ф: 1 д V i

—~ + ■; u 0 j д r r д 0

1 д ф0 д V o

—

r д 0 д r •

σ rrj

= Л V 2 Ф j + 2 P j

д 2 ф j д r2

д ( 1 д V , + — I .

д r к r д 0

;

σ θθ j

= Л V 2 ф j + 2 p j

1( ф + 1 д ф ) + r д r r д 02

+ 1(1 Oj r r д 0

—

д 2 V j )

д r д 0

; ( 11 )

σ r θ j

—

X д Ф j r 2 д 0

+

^rrj = 2Я 11 Mkj]r 2 Ё n=0

[+ M nN E 432 N ) ( p t ) Aaar ) + + A E ■ a r ) +

' + BE^r ) + _ _ B l El^r ) .

cos n O e i"’ ,

^00 = 2я1 Mjr—2 Ё n=0

AEaf+ . + Aaas ) 1 + B^^pr )• _+ B jjj r )

'+

■+

cos n 0 e ‘ " t ,

^ = 2Ej(1—MY—2 Ё n=0

A j E a ar )+ .+ A j E j \jr )+ ' + B E 4>r ) +

sin n 0 e ‘ " t •

= E [21- ф r д 0д r

|

, ■ 1 д 2 v j j( 1 д v j 3 |

+ в^в ) _ |

|

|

r2 д 02 д r к r д r J где 1 22a Далее, подставляя (10) в (11) с учетом e ( 'j ) = n 2 + n — P j (9), получим следующие выражения для пе- 11 2 ремещений и напряжений: eJ = n [( n + ^( j от Ф 0 En i E 51 H ^ N r )+ I p uN - r 1 Z1 C nN E 53 N )( a «r )+ cos n e e " • E 2 k'j = n + n + 2 ' =0 +M E°NЧв 4 к L + M N E 52 e Nr ) J + a jj r ) • от Г ^ 0 EXE 6; ‘ ) ( » Nr )+ ] E 2 k( )= nPrYEp u. = - — l Z + C nN E 63 N ) ( a , r ) + cos n 0 e — " , 1 n =0 \ kj ) - a r2- + M, N E 63 N ' ( Р . п ) E 31 = “ j r к Г A^ j r ) + 1 E 4 k ’ = n [( n + ^E |

Y ka r P r ) + в 2 r 2 2 --a, r ir )— ( n + 2 в j r |

— a jr Y np a j r jE — } Pr ) ] • 2 Y nk a ) + J 1 ) Y n' k) P j t ) ] • Y "br ) . /yEP jr ) ] > |

|

2 J a jt- ) — a |

||

)• от

—I

E ( kj ) - E 42

cos n0e — i " •

u rj = r

z + j4j ar)

+

n = 0

+ в„Е ,3j ) вг ) + в' . E 2j

—

n 2 + n —

к

EE 3

2 J

jf ) + e j rH n 'в , )

E 5 ? М “ Л- 1 ' ( “ j r ) - nY nkjj )] , E W=- nY nkj ' ( fi r ) , E 6 ? ' = - nY nkj ' ( a r ) , E 6 k ' = И в ) - PrY n - в ) 1 k = 1.2.3.4,

Q 2 N ( e N R N ) = ( n ’ - n + 1 в Ав^АвЛ ) -

C 2

2 1 2 2 2 2 (1) 2 pN

( n + n PN rn )PN rn h n [ P N R N ) , k N = 2

4 CSN

.

где

Y(1 J) = J Yj)Jj = N n n, n n,

Y ( 3 J ) = //( 1 ) y( 4 J ) = 12^

1 n 11 , , n n 11 . •

Построение формального решения не встречает принципиальных затруднений, но исследование такого решения требует огромного количества вычислений. Задачи сводятся

Теперь рассмотрим некоторые предельные случаи.

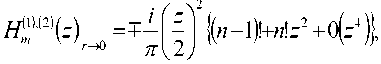

При r ^ 0 :

H1’^z ) ^ =±— In z - i I-l 11— In z j+ 0 ( z 4ln z ),

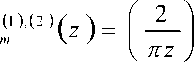

и r ^w :

e ± i ( kz - n /4 )

к решению неоднородных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами.

[C]{q}={p}, (13) где { q } – вектор-столбец, содержащий произвольные постоянные; {F} – вектор-столбец внешних нагрузок; [C] – квадратная матрица, элементы которой выражаются через функции Бесселя и Ханкеля. Уравнение (13) решается методом Гаусса с выделением главного элемента. В работе перемещения и напряжения сводятся в безразмерных видах:

H

использованы асимптотические формулы

Ханкеля 1-го и 2-го рода [14]. Если в выражении (14) Z стремится к бесконечности, то

можно воспользоваться асимптотическими

разложениями функции Ханкеля для больших значений аргумента [10] ( a - конечное):

* u r * j

u rj ; i αϕ A

* u θ j

u θ j ; i αϕ A

*

σ rrj

σ rrj

;

σ 0

lim z H« ° ее

r = r n ~ 4

1 - 1 If + 1 E nkN cos n 0 e- i w .(15) k N _ n = 0

w

* σ r θ j 2

° е = —-; ° 0 = - vP 9 a .

σ 0

В случае, когда E1=E2^=EN, p i= p 2...= p N и v 1= v 2.= v N , получаем отверстия (r=R), находящиеся в безгранично упругой среде ( aN ( w ) = 0 , bN ( w ) = 0 ). Граница (r=R) сво-

Это выражение полностью совпадает с выражениями, полученными в работе [10] для плоской падающей волны. Если волновое число стремится к нулю, тогда предельный процесс

описывает статическое решение для длинных волн. Этот предельный процесс позволяет нам

бодна от напряжений, т.е. жидкость отсутствует. В этом случае окружное напряжение на поверхности полости сводится к следую-

использовать аппроксимирующие выражения для функций Ханкеля при малых значениях аргумента (Z – конечна):

lin^ ° ее

r = R 1

4 1 + ( R N ) 2 + Z ^ * DK ,

щему:

(n \ — 4/1 2 Г, 1

° 99 N ( R P t ) = e N ^ N ^ O I 1 —~z

П < k

w

*^(-1)n en H(1)n(aNZTN cosnde’w n=0

w где DK = ^(-1) m-2(- RN) m-2( m - 1)cos me. z

где

TnN = k N R N ) = [a N R N H n-1( a N R N ) - H - 1( a N R ) + Q N[PAl )] ,

Это решение точно совпадает с решением статической задачи, полученным в работе [16]. Если в цилиндрической полости содер-

жать идеальную жидкость, тогда кольцевые

Q nN ( e N ^ N ) =

Q (P n R n ) Q : N 'в R ) ,

Q 1 n ( PA ) = ( n 2 -1) PAH “’ n - 1 ( e N R N ) -- ( n 2 - n + 2 Pn^^ H1 ( e N R N )

напряжения примут вид:

. 4 i n +1 / 1 nfaR / 2 /2 $R Y

°e =-1XX {[ -1 7 (n-1)-n2 (n n : l+ nn= 4 < An a 2 4 у

+ в R n [ n ( n + 1 ) - 2 e N R 2 у I n ( a r ) H n ( в r ) +

- n 2 - n ) - 4 n ^ N R в RI ( a R ) H n - 1 ( P n R ) +

+

Г1

л

-1

n - .+1 вR ]«Л-1 (aR) H. W )+ 2 7

При a 1 R — 0 получается решения ста-

тической задачи

+

Г

— -11(1-n2) авRI.-1 (a, R) H_i(fiNR)}cos nOe-M, к XN 7

orr =—-—;

A) +R N u

2 A (1- V )Л / \

—0(—1 ) - ( 2 - 4^ ) cos2 O A o + R n Г N .

где y 2- 2 ( 1 v N ) = ^L n R .

χ N 2 ; η

В предельных процессах выражения (15) и (16) описываются физическими результатами, приведенными в таблице.

1 - 2 v N a N p N

Сведения о предельных процессах

|

Случай 1 |

Случай 2 |

Случай 3 |

Случай 4 |

|

Й1Ы r = R } α – произвольная |

^Ш. R ) z – конечно |

limKl r = r } a —— 0 |

lim|im & OO I a —0 r —w r = R α – конечно |

|

Динамическое решение для плоской волны. |

Статическое решение, линейный источник волн расширения |

Статическое решение, напряженное состояния чисто сдвига. |

Статическая задача о плоском деформированном состоянии |

Коэффициент концентрации напряжения

& O O N определяется следующими формулами

* σ θθ

σ θθ

r = R N

r = R N

σ

( p ) θθ

где o Oe ) = i пф 0 Ц a 2 [Н2(1) яфц (( а r ) +(1- k 2) H0(1)( a r )] e -i“t .

Если учитываем жидкость, тогда с помощью (2), (3) и (12) можно определять соот-

* *

ветствующие напряжения σrrN и σθθN

Числовые результаты

Для данных падающих волы напряжения и смещения определяются рядами, описываемыми выражениями (10)–(14) в случае жесткого контакта. Вычисления были выполнены на компьютерном программном комплексе "Matlab", ряды вычислены с точностью до 10-8.

Все выражения для напряжений и смещений имеют вид:

(R + i Im)e-iwt = (R2 + Im2 )1/2 e-i(wt-Y). (18)

Как видно, решение поставленной задачи выражается через специальные функции Бесселя и Ханкеля 1-го и 2-го рода. С увеличением их аргумента ряды (10)–(14) сходятся. Поэтому, на основе численных экспериментов установлено, что учет 5–6 членов рядов достигла точности 10-6 – 108.

A = 0,048; в = 0,05; a = 0,1.

Для исследования концентрации напряжений на свободной поверхности воспользуется абсолютные значения комплексной величины и соотношения (15) и (16). Ком-

плексная функция зависит от волнового числа a , угла 0 расстояния r , коэффициента Пуассона, модулей Юнга, плотностей, геометрических параметров R и Z.

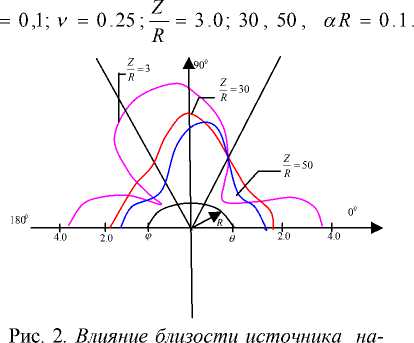

Если все характеристики (рис. 1) механической системы одинаковы (Е 1 =Е2= . E n ; p i = p 2 =. . .= p n ; V 1 = V 2 = V 3 =... = V n ), тогда рассматривается задача взаимодействия цилиндрических волн с цилиндрическими полостями. На рис. 2 приведена эпюра коэффициента

* концентрации напряжения ^ oo r = RN в зависимости от θ при

A = 0,048 ; в = 0,05;

пряжений |ст *в в зависимости от

О (a R = 0,1)

Из рис. 2 видно, что влияние близости источника заключается в перемещении максимального значения к точке, где прямая, проведенная из источника, касается границы полости.

Для коэффициентов концентрации напряжений будем использовать абсолютное значение комплексной величины (18).

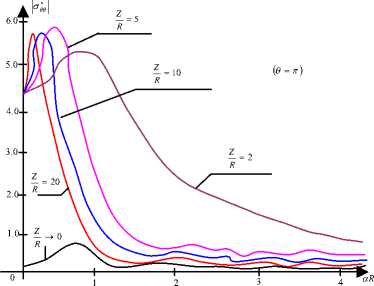

На рис. 3 изображено изменение

*

& 99 \ r = RN в зависимости от волнового числа

Z при различных значениях — = 6 0; 12; 20, ко-R торые быстро стремятся к решению для плоской волны, когда «R > 0.16. Это означает, что, когда источник находится на расстоянии пяти радиусов от полости, высокочастотный

*

характер изменения σθθ можно аппрокси- мировать решением для плоской волны.

Далее все значения приближаются к одной и той же асимптоте. Наибольшее различие между решением для плоской волны ( Z ^ ж ) и рассматриваемым решением имеется в интервале 0 < «R < 0.22 .

Рис. 4. Значение & >*9в в зависимости от aR ( 0 = п )

В случае Z / R = 2 (рис. 3) кривая динамической концентрации отличается от статической до 15 %.

В случае aR = 2.0 результаты статиче-

Рис. 3. & 00 в зависимости от a R (волновой число) при 9 = 90 0 ; A = 0,048; a = 0,1; в = 0,5

ского и динамического напряженного состояния отличаются коренным образом при близких расстояниях источника (Z / R = 2). При R1/Z > 50 воздействие цилиндрического ис- точника раскладывается как плоская волна, т.е. можно не учитывать радиус кривизны волны.

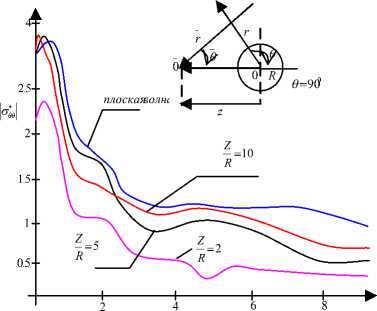

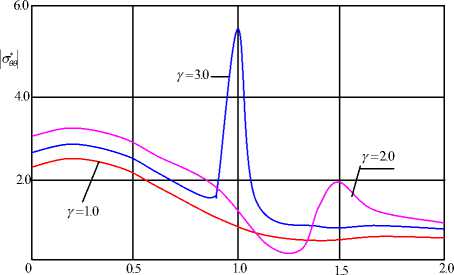

Аналогичные результаты получены для цилиндрической полости с идеальной жидкостью. Результаты расчетов изображены на рис. 5. Из рисунка видно, что значения напряжений сильно зависят от параметра

Ср 1

Y =---. Кроме того, имеет место резонанс-

С р 2

ное явление.

Легко видеть, что когда aR ^ 0, динамическое решение для случая плоской волны приводится к статическому значению: ( V = 0.25, 9 = п /2 ), т.е. &99 =2.67.

Аналогичный, но более резко выражен-

*

ный, характер изменения отмечен для σθθ при (0 = п) (рис. 4). Когда aR > 1.0, реше- ние для динамического источника при значе-Z ниях = 5.0; 10; 20 снова сводится к реше-

Рис. 5. Зависимость & * 0 от a N R (Волновое число)

нию для плоской волны.

Выводы

-

1. Задача дифракции гармонических волн в цилиндрическом теле решается в потенциалах перемещений. Потенциалы перемещений определяются из решений уравнения Гельмгольца. Произвольные постоянные определяются из граничных условий, которые ставятся между телами. В результате поставленная задача сводится к системе неоднородных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами, которые решаются методом Гаусса с выделением главного элемента.

-

2. Контурные напряжения σ θθ на свободной поверхности цилиндрических тел достигают своего максимального значения в

π

Q = \

π

- при воздействш поперечных волн

-

3. Когда источник гармонических волн находится на расстоянии пяти радиусов ( Z > 5 R ) от цилиндрического тела, высокочастотный характер изменения контурных напряжений σ θθ , воздействующих на внутреннюю свободную поверхность, хорошо аппроксимировать решением для плоской ( Z ^ от ) волны. Далее все значения приближаются к одной и той же асимптоте.

-

4. Числовые результаты показывают, что динамические коэффициенты концентрации напряжений около цилиндрических тел зависят от расстояния между источником и телом, волнового числа для цилиндра и среды, физико-механических параметров среды и тела.

.

- при воздействш продольных волн

Контурные напряжения σ θθ при воздействии поперечных гармонических волн на 15– 20 % больше, чем при воздействии продольных волн.

Список литературы О влиянии близости источника дилатационных волн на динамические напряжения цилиндра с жидкостью

- Гузь А.Н., Кубенко В.Д., Черевко М.А. Дифракция упругих волн. Киев: Наукова думка, 1978. 307 с.

- Сафаров И.И., Умаров А.О. Воздействие продольных и поперечных волн на цилиндрические слои с жидкостью//Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2014. Вып. 3(26). С. 69-75.

- Сафаров И.И., Ахмедов М.Ш., Умаров А.О. Динамические напряжения и смешения вблизи цилиндрической подкрепленной полости от плоской гармонической волны//Ежемесячный научный журнал "Prospero" (Новосибирск) 2014. № 3. С.57-61.

- Собиров М.И. Задачи взаимодействия упругих волн с цилиндрическими сооружениями, находящимися в деформируемой среде: автореф. дис. канд. техн. наук. Ташкент. 1993. 19 с.

- Стрельчук Н.А., Славин О.К., Шапошников В.Н. Исследование динамического напряженного состояния тоннельных обделок при воздействии взрывных волн//Известия вузов: Строительство архитектура. № 9. 1971. С. 129-136.

- Рашидов Т.Р., Хожиматов Г.Х., Мардонов Б.М. Колебания сооружений взаимодействующих с грунтом. Ташкент: Фан, 1975.174 с.

- Рашидов Т.Р., Сагдиев Х. и др. О двух основных методах изучения сейсмонапряженного состояния подземных сооружений при действии сейсмических волн. Ташкент: ДАН, 1989. № 6. С.13-17.

- Мубораков Я.Н. Сейсмодинамика подземных сооружений типа оболочек. Ташкент: Фан, 1987. 192 с.

- Рашидов Т.Р. Динамическая теория сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений. Ташкент: Фан, 1973. 182 с.

- Рашидов Т.Р., Дорман И.Я., Ишанходжаев А.А. Сейсмостойкость тоннельных конструкций Метрополитенов. М.: Транспорт. 1975. 120 с.

- Мубораков Я.Н., Сафаров И.И. и др. Об основных методах изучения напряженно-деформированного состояния подземных цилиндрических сооружений при взаимодействии с упругими волнами//Прочность инженерных сооружений при сейсмических и импульсных воздействиях. Ташкент: Фан, 1990.

- Мубораков Я.Н., Сафаров И.И. Оценка сейсмонапряженного состояния подземных сооружений методом волновой динамики//Сейсмодинамика зданий и сооружений. Ташкент: Фан, 1988. С. 114-122.

- Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. М.: Высшая школа, 1976. 277 с.

- Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно недородных средах и конструкциях. Ташкент. Фан, 1992. 250 с.

- Мун Пао. Влияние кривизны сферических волн на концентрацию динамических напряжений//Прикладная механика. Сер Т. Т. 89, № 2. 1962. 93 с.

- Мау Менте. Динамические напряжения и смещение вблизи цилиндрической поверхности разрыва от плоской гармонической волны сдвига//Прикладная механика/пер. с англ. Сер.Е. Т.30, № 3. 1963. С. 117-126.

- Ильюшин А.А., Рашидов Т.Р. и др. Действие сейсмической волны на подземные трубопроводы//Материалы междунар. науч. конф. "Трение, износ и смазочные материалы". Т.3, ч.2. Ташкент, 1985. С.128-132.

- Горшков А.Г. Нестационарное взаимодействие пластин и оболочек со сплошными средами//Известия РАН. Механика твердого тела, 1981. № 4. С.177-189.