О влиянии патриарха Никона на распространение православия в Мордовии (на примере предреставрационного исследования Иверской иконы Божией Матери ХIХ в.)

Автор: Сюняева-Лобачва Светлана Камильевна, Щипина Римма Владимировна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (61), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. История развития духовной культуры Мордовии имеет неразрывную связь с Россией. Статья посвящена рассмотрению историко-культурного аспекта в составе иконографических исследований Иверской иконы Божией Матери XIX в. (рис. 1, 2) как объекта реставрации, в чем и заключается актуальность исследования. Материалы и методы. В ходе изыскания применен иконографический метод в сочетании с историко-культурным подходом. Результаты исследования позволяют узнать историю бытования иконографического типа Иверской иконы Богоматери, выявить его религиозную и культурную роль, а также проследить ряд исторических событий, связанных с миссионерской деятельностью патриарха Никона в Мордовии, в чем и заключается научная новизна публикации. Обсуждение и заключение. Социальная значимость исследования определяется направленностью на сохранение, реставрацию и популяризацию объектов культурного наследия как материального доказательства исторических событий, связанных с развитием духовной культуры мордовского народа. Особый акцент сделан на значении этого образа для Мордовии как родины патриарха Никона. Крещение мордовского народа содействовало укреплению государственности Понизовья, развивая духовно-нравственную культуру.

Иверская икона божией матери, религия, патриарх никон, распространение православия в мордовии

Короткий адрес: https://sciup.org/147239886

IDR: 147239886 | УДК: 908 | DOI: 10.15507/2078-9823.061.023.202301.009-019

Текст научной статьи О влиянии патриарха Никона на распространение православия в Мордовии (на примере предреставрационного исследования Иверской иконы Божией Матери ХIХ в.)

Большинство памятников позднего синодального периода в настоящее время остаются в пренебрежительном отношении. Именно иконописные памятники способствуют пониманию развития религии и истории России в целом и истории малых окраин в частности. Актуальность статьи обусловлена тем, что в научный оборот впервые вводится памятник, находящийся в настоящее время в реставрационной мастерской кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры, – Иверская икона Божией Матери, датируемая ХIХ в., поступившая в мастерскую из мордовского частного собрания.

Цель заключается в выявлении историко-культурной значимости конкретного памятника как одного из важнейших свидетельств деятельности Никона по распространению православия в Республике Мордовия.

В основную задачу статьи входит описание влияния малоизученных памятников, способствующих выявлению ряда исторических событий, которые также относятся к материальным доказательствам истории и культуры разных народов, проживающих на территории России. Дополнительная задача – атрибутировать объект реставрации и провести его иконографическое исследование для выявления своеобразия памятника в сопоставлении с иконографическими аналогами.

Материалы и методы

Использованы методы эмпирического уровня, такие как наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, и методы теоретического уровня – общелогические, включающие анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию. Статья знакомит с результатами предреставрационных исследований памятника, из полного состава которых выделены историко-культурное, стилистическое и иконографическое исследования объекта реставрации.

Обзор литературы

Комплекс архивных, библиографических, натурных и иных исследований, проводимых в целях выявления историко-культурных характеристик, включал изучение труда академика Н. П. Кондакова «Иконография Богоматери» [8, с. 1–218], для определения состава и значимости иконы, через выявление истории иконографического типа, начиная с чтимого первообраза, известного часто благодаря церковному преданию. В связи с этим исследование произведения христианского искусства предполагает изучение богословских и исторических текстов, с которыми взаимосвязано изображение. На основании этого был изучен труд монаха В. Г. Григоровича-Барского «Странствования Василья Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 г.» [5, с. 1–263] как один из первых архивных источников, где упоминается Иверская икона Божией Матери на горе Афон. Также были изучены акты Иверского Святоозерского монастыря 1582–1706 гг. [1, с. 1–1243] как задокументированный источник, указывающий на существование одного из первых списков Иверской иконы Божией Матери, сделанного по заказу патриарха Никона для построенного мона- стыря в честь этой иконы, и труд архимандрита Леонида Кавелина «Исторический очерк Иверской Святоозерской обители в ее патриарший период с 1653 по конец 1666 года» [2, с. 1–240]. С целью выявления задокументированных данных о существовании Михайло-Архангельского храма в с. Ямщина (в настоящее время относится к Инсарскому району) было изучено историко-статистическое описание Пензенской епархии 1907 г. [6, с. 1–18], написанное по № 22 ведомости 1890 г. Также была изучена работа С. В. Лобачева «Патриарх Никон» (2003) [9, с. 1–416], подробно описавшего биографию патриарха Никона со ссылкой на архивные документы, которые были рассмотрены отдельно.

Результаты исследования

Как известно, патриарх Никон является выходцем из мордовского края. Еще задолго до патриаршества и принятия духовного сана его звали Никита Минич Минин (Минов). Он родился 7 мая 1605 г. в новокрещеном эрзя-мордовском селе Вельдеманове Княгининского уезда (в настоящее время Нижегородская область), в крестьянской семье. В 12-летнем возрасте стал послушником уважаемой всеми православными святыни – Макарьев-Желтовод-ского монастыря, который был основан св. Макарием Унженским и являлся вторым по древности в Понизовье (Низовской земле). В возрасте 20 лет стал священником. В этот период жизни по наставлению отца Никита женился, однако его тяга к богослужению лишь усиливалась, и спустя десять лет брака он уговорил жену принять иноческий постриг, а сам принял монашество и теперь именовался Никоном; ему тогда было 30 лет. К 1643 г. он стал игуменом Кожеезерского монастыря, а в 1646 г. посетил с. Коломенское, где и познакомился с молодым царем Алексеем Михайловичем. После этой встречи царь назначил Никона архимандритом Ново-Спасского монасты-

Рис. 1. Общий вид лицевой стороны исследуемой Иверской иконы Божия Матерь в прямом освещении до реставрации

Fig. 1. General view of the front side of the studied icon of the Iver Mother of God, in direct illumination before restoration

Рис. 2. Общий вид лицевой стороны исследуемой Иверской иконы Божией Матери, в прямом освещении после реставрации

Fig. 2. General view of the front side of the studied icon of the Iver Mother of God, in direct illumination after restoration

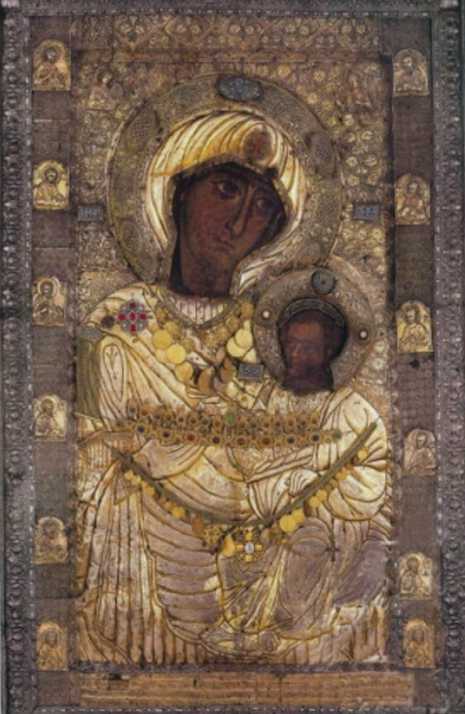

ря в Москве. В следующем году произошло событие, связанное с появлением первого образа Иверской Божией Матери на Руси. В 1647 г. в Москву приезжал архимандрит афонского Иверского монастыря Пахомий. В Москве он познакомился с Никоном, который на тот момент являлся наместником столичного Новоспасского монастыря. Па-хомий рассказал о своем монастыре и о чудотворной иконе, которая находилась в его стенах (рис. 2). Рассказ произвел большое впечатление на Никона, который впоследствии попросил изготовить для него список той самой Иверской иконы «мера в меру» (речь идет об идентичном воспроизведе- нии иконы, что подразумевает повторение композиционного плана и технику письма, однако списки могут иметь детальные отличия, так как суть списка состоит прежде всего в воспроизведении образа, а не в точном копировании). Еще через год, в 1648 г., в России появился первый список Иверской иконы, исполненный иконописцем «киром Иамвлихом Романовым» (рис. 3). Этот список был помещен в Московский Новодевичий монастырь, и именно он положил начало многогранной деятельности патриарха Никона по распространению и почитанию афонской святыни на Руси.

Во второй половине 40-х гг. XVII в. Никон вступил в возникший тогда «кружок ревнителей благочестия» (иное название «боголюбцы»), в задачи которого входила так называемая программа «воцерковле-ния». Ее основная суть состояла во введении в церковную службу единой и устной проповеди, нравственном обращении и покаянии, осознании ответственности за плоть и дух. Кружок занимался исправлением богослужебных книг по древним канонам, благочестием в церквях, искоренением язычества в сознании всех народов Руси. Необходимость этого обусловливалась тремя основными факторами: борьбой против латинства и иноверия; противоборством ересям; укреплением национального идеала Москвы как Третьего Рима [4, с. 15–18]. Кружку покровительствовал сам Алексей Михайлович Романов. В 1648 г. был разослан указ царя о запрете проведения различного рода языческих обрядов. Согласно указу, всевозможные языческие атрибуты должны были быть изъяты и после изломаны и сожжены. По замыслу царя, реформированная церковь должна была стать мощным средством упрочнения государства за счет объединения ее с церквями Малой Руси и Белой Руси, а также с разными языческими народами, входившими тогда в состав Российского государства. К таким народам относились мордва, удмурты, чуваши, марийцы. Помимо того что эти народы проповедовали язычество, была угроза их исламизации посредством пропагандирования ислама активистами. Таких взглядов придерживался и Никон, которого в 1649 г. рукоположили в сан митрополита Новгородского. В Новгороде у него проявилась страсть к обновлению и строительству. В устье р. Пидбы, в с. Королеве, он построил церковь во имя Пресвятой Богородицы Одигидрии и устроил там митрополичий двор. Собирательство православных святынь, в особенности такой как Иверская икона Богородицы, и перенесение ее в столицу мощей церковных святителей являлось свидетельством стремления властей превратить Москву в центр православного христианского мира, что было прямо связано с деятельностью Никона [9, с. 113–130].

В 1651 г., будучи уже в дружеских отношениях с царем, Никон уговорил Алексея Михайловича назначить иеромонаха Дере-вяницкого монастыря Мисаила архиепископом Рязанским. Это было необходимо для воплощения плана «воцерковления» жизни всех народов России, которым занимался кружок «боголюбцев». В том же году Миса-ила назначили архиепископом Рязанским и поручили крещение мордвы и татар в Тамбове, Шацке, Касимове, Кадоме и ближних им уездах. Мисаил приступил к выполнению поручения. В декабре 1651 г. Никону пришла грамота от Алексея Михайловича, где ему было поручено срочно ехать в Москву. По пути в Москву внимание Никона привлекла малонаселенная местность рядом с Валдайским озером. Позднее на самом большом острове этого озера он решит строить монастырь [1, с. 118–203].

15 (25) апреля 1652 г. умер патриарх Иосиф, и «кружок ревнителей благочестия» предложил на его сан Стефана Вонифатье-ва. Стефан отказался, по всей видимости, осознавая, что Алексей Михайлович видит другого кандидата на эту должность. Алексей Михайлович в свою очередь избрал 12 представителей для выбора на патриарший сан, среди которых был и Никон. Многие понимали, что именно его царь хочет видеть на этом посту. 25 июля 1652 г. произошла церемония поставления нового владыки Никона на престол патриархов Московских и Всероссийских. С этого момента влияние «кружка ревнителей благочестия» постепенно начало падать.

В 1653 г. у патриарха Никона зародилась мысль о создании обители в честь Иверской иконы Божией Матери, которая задумыва-

Рис. 3. Афонская икона Иверской Божией Матери с чеканным окладом.

Считается оригиналом. Некоторые ученые определяли время ее появления иконоборческим периодом, современные искусствоведы датируют икону первой половиной XI или началом XII в. Оклад, по мнению

Н. П. Кондакова, передает иконографию образа и повторяет основные линии рисунка Fig. 3. Athos icon of the Iver Mother of God with a chased framework. It is considered as original. Some scientists determined the time of its appearance as the iconoclastic period, modern art historians date the icon to the first half of the 11th or the beginning of the 12th century. The framework, according to N. P. Kondakov, conveys the iconography of the image and repeats the main lines of the drawing лась как точное подобие афонского Иверского монастыря. Постройку обители планировалось основать на острове, который находится на оз. Валдай в Новгородских пределах. В том же году приступили к реализации плана постройки. Спустя год Никон отправился в Москву и дал указание священнику Корнилию, чтобы тот отправлялся на святую Афонскую гору и там создал список с Иверской Афонской иконы для новой обители. В 1655 г. заказанная Никоном святая икона прибыла в Москву. Эта икона является известной задокументированной иконой Портаитиссы, которая предназначалась для монастырской деревянной церкви. В дальнейшем она была освящена в честь Иверского образа Божией Матери [8, с. 2–27]. В советский период валдайская икона, почитавшаяся чудотворной, была утрачена. На основании свидетельства Павла Алеппского патриархом Никоном был принят запрет создания копий с афонского списка Иверской иконы. Вероятно, речь идет об идентичном воспроизведении, так как списки без изображения апостолов получили распространение уже в конце 1650-х гг. [12, с. 17]. Важно отметить, что патриарх Никон устраивал свои монастыри не только как единую хозяйственно-экономическую систему, но и как общее сакральное пространство, где образы Святой Земли, Святого Афона и Святой Руси соединялись в икону Царствия Небесного, Иерусалима Горнего.

В этой части логично обратиться к событиям, произошедшим в 1651 г., где Мисаилу поручили осуществление плана «воцерков-ления». К 1655 г. благодаря деятельности Мисаила было крещено 4 200 чел., однако в Шацком уезде некрещеными оставалось 250 дворов мордвы численностью около 2 000 чел. В Кадомском уезде насчитывалось 520 татарских и мордовских дворов численностью около 4 200 чел.; в общей сложности некрещеными оставалось около 6 200 чел. [6, с. 11–15]. В связи с этим Мисаил получил благословение на продолжение миссионерской деятельности в Шацком уезде, но дальнейшая его деятельность складывалась неудачно, так как мордва отказалась принять крещение. В связи с этим государь Алексей Михайлович издал указ и послал грамоту с дворянином Иваном Павловичем Матюшкиным и товарищами крестить мордву и татар. Данный указ был исполнен, но не полностью. Как оказалось, мордовский народ обладал упрямым нравом и последовать царскому указу отказался. Тогда Мисаил собрал служилых людей и лично поехал к землям мордовского народа с целью личного прочтения царского указа о крещении мордвы и татар. При исполнении задуманного мордовский народ, вооружившись дубьями, луками и ружьями, разогнал царских посланников. Один мордвин (впоследствии выяснилось, что его звали «Гари-чушка») прострелил левую руку Мисаила. Стрела, пройдя через руку в сердце, убила Мисаила [13, с. 100–115]. После описанных событий царь и церковное правительство осознали, что принудительных мер недостаточно для крещения мордовского народа. Спустя примерно 26 лет, в мае 1681 г., царь Федор Алексеевич Романов подписал указ, согласно которому каждому крестившемуся мордвину будут предоставлены льготы на шесть лет. В случае противостояния указу они будут отданы в поместья и вотчины к некрещеным мурзам и татарам. В период с 1628 по 1710-е гг. татарские и мордовские мурзы чаще других переходили в православие. Посредством этого они приобретали титулы русских князей и даже получали крупные имения с многочисленным крестьянством.

Благодаря трудам патриарха Никона в 1650–1660-х гг. были сделаны многочисленные списки чудотворной афонской святыни, которые распространялись по всей территории Руси. Основная задача этих списков состояла в прославлении Порта-итиссы, прежде всего как Небесной покровительницы, а также как помощницы и защитницы членов царской семьи, русского воинства и крестьянства, православного монашества Великой, Белой и Малой России. Обширные обители Святейшего

Рис. 4. Список с Иверской иконы Божией Матери 1648 г., написанный и присланный с Афона по просьбе игумена Новоспасского монастыря Москвы, будущего патриарха Никона. Так началась история почитания Иверской иконы

Божией Матери на Руси

Fig. 4. A copy of the Iver Mother of God of 1648, drawn and sent from Athos at the request of the Abbot of the

Novospassky Monastery in Moscow, the future Patriarch Nikon. Thus, the history of the veneration of the Iver Mother of God began in the ancient Russia патриарха Никона осмыслялись как удел Пресвятой Богородицы. Патриаршие земли, включавшие подворья и приписные им монастыри, способствовали распространению и почитанию Иверской иконы Божией Матери на территориях центральной и северной Руси. Списки афонского образа копировались учениками местных иконописцев, дарились как подносные иконы и устанавливались в церквях и кельях [11, с. 63–72]. Среди церковных построек патриарха Никона – пять храмов, посвященных Иверской иконе Божией Матери. Четыре из них освящены самим Первосвятителем. Иконы Портаитиссы, повторявшие меру чудотворного афонского образа, помещались в соборных храмах Иверского и Воскресенского монастырей в местном ряду центрального или придельного иконостаса к северу от Царских врат.

Особое внимание следует уделить тому, что патриарх Никон был выходцем из Мордовии и, насколько известно, был крайне заинтересован в распространении христианства. Тем более, что с 1593 г. Понизовье вошло в Патриаршую область, необходимость же в попечении была самой насущной, поскольку датой постройки первого православного храма в Мордовии считается 1591 г. Безусловно, еще до постройки первого храма на территории Мордовии существовал православный приход в Темникове, который был основан еще в 1536 г. [14, с. 14–18].

Также стоит упомянуть об участии Никона в государственных делах (как известно, он получил особое право от государя Алексея Михайловича Романова официально титуловаться «великий государь»). В связи с данным обстоятельством он имел право на укрепление и возведение новых границ Российского государства. Примером является Симбирская засечная черта (от Тамбова до Симбирска), где был заложен ряд пограничных острогов-крепостей с 1648 по 1654 г. Одной из таких крепостей был Саранск, который в 1651 г. стал уездным городом, а в настоящее время является столицей Республики Мордовия [10, с. 150–153].

После отмены патриаршества мордовская земля духовно окормлялась местоблюстителями Патриаршего престола. В разное время приходы мордовского края входили в состав таких епархий, как Казанская, Пензенская, Владимирская, Воронежская, Тамбовская и Нижегородская.

Пути, по которым исследуемая Иверская икона могла попасть в дар Пензенской епархии, – так как именно в данную епархию входил Михайло-Архангельский храм Ямской Слободы (ныне с. Ямщина), – могли быть обусловлены относительно близким расстоянием между Мордовией, Москвой и Валдаем (расстояние между Валдаем и Саранском 514 км; между Москвой и Валдаем – 395,1 км). Поскольку икона Иверской Божией Матери по стилистическим признакам может быть отнесена к концу XIX в., следует обратить внимание на тот факт, что особое почитание Богоматери во времена патриарха Никона не только не ослабло, но и усилилось в этом регионе с момента возвышения Дивеева как Четвертого Удела Божией Матери на земле. Поскольку предшественниками Четвертого Удела являются Иверия, Афон и Киев, значимость Иверского образа Богоматери усиливается. Важно отметить, что неожиданно светлый колорит рассматриваемой иконы перекликается с иконой Богоматери, особо почитаемой в Дивееве.

Первым источником, указывающим на то, что ранее икона находилась в Ми-хайло-Архангельском храме с. Ямщина (уничтоженном в настоящее момент) Республики Мордовия, был сам владелец. Из истории села следует, что первоначально село называлось Ямская Слобода и являлось поселением ямщиков, государственной повинностью которых в России была перевозка должностных лиц, правительственных грузов и прочего. Население составляли русские, более 300 чел. Годом основания считается вторая половина XVII в. (предположительно 1663 г.), когда были утверждены в мордовском крае государевы дороги и ямские станции по трактам. Продолжительное время Ямская Слобода считалась крупным храмовым центром, в приход в разное время входили многие деревни, например Засечная Слобода (до 1855 г.), Козловка (до 1844 г.), Алексинский Перевоз (до 1850 г.), Адашево (до середины XVIII в.), Челмодеевский Майдан (до второй половины XVIII в.); практически все бывшие деревни приобрели статус сел и возвели собственные храмы [3, с. 108–364]. Первый деревянный Михайло-Архангельский храм был сооружен в середине XVII в., сразу после основания села, но в 1777 г. сгорел (причины пожара доподлинно неизвестны). В 1781 г. был освящен второй храм, тоже деревянный и тоже Михайло-Архангельский, но явно уступавший своему предшественнику в размерах и богатстве убранства. Описи отмечали одну любопытную деталь: с северной стороны вдоль храма тянулась крытая галерея – зодческая примета в основном северных храмов, которая больше нигде на территории Мордовии не повторялась. В 1870 г. началась реконструкция церкви, которая привела к перестройке – были увеличены площадь и высота храма. Помимо этого, появилось пятигла-вие, где центральная глава и колокольня с восьмиоконной звонной площадкой увенчивались шатрами. В 1877 г. в трапезной был освящен придельный престол во имя апостолов Петра и Павла. Внутренние росписи исполнялись местными изографами. Вместе с тем в храме имелись высоко почитаемые прихожанами многих окрестных сел иконы: древняя Спаса Нерукотворного в серебряном окладе, а также современные Божией Матери «Достойно есть» и «Неопалимая купина», причем две последние писали по заказу в Темникове. В 1888 г., в честь 900-летия Крещения Руси, приход заказал икону Равноапостольного великого князя Владимира, тоже ставшую чтимой. Имелась каменная часовня во имя Святого благоверного великого князя Александра

Невского, сооруженная в 1883 г. в память об убиенном царе Александре II. С приходом советской власти храм и часовня были уничтожены. Приход в наше время не восстановлен [6, с. 18–73].

Обсуждение

Основываясь на выявленных исторических событиях и документах, можно предположить, что икона попала в храм с. Ямщина из Новодевичьего монастыря в Москве или же Иверского монастыря на Валдае. Данное предположение основывается на относительно близком расположении храма и этих монастырей, а также на том, что основная масса списков Иверской иконы находилась со времен Никона и до периода бытования иконы именно в этих монастырях. Но все это только предположения, так как никаких задокументированных записей об иконе в Михайло-Архангельском храме не обнаружено.

Заключение

Появление Иверского образа Богоматери на Руси сыграло главенствующую роль в распространении православия и становлении Москвы центром православного христианского мира своего времени. Попечение о его почитании патриархом Никоном способствовало укреплению его фигуры как религиозного деятеля в том числе. Особый акцент сделан на значении этого образа для Мордовии как родины патриарха Никона. Крещение мордовского народа содействовало укреплению государственности Понизовья, развивая духовно-нравственную культуру. Вследствие этого, спустя 100 лет, наступил второй важный исторический этап, связанный с особым почитанием Богоматери в Мордовии, а именно возникновение Серафимо-Дивеевского монастыря (год основания 1778/1780) как Четвертого Удела Матери Божией на земле. Первым же Уделом Богоматери была Иверия, а Вторым – Афон.