О времени и условиях появления бронзовых зеркал в Северопонтийском регионе

Автор: Кузнецова Т.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Удревнение памятников скифской архаики привело к возникновению противоречия между данными археологических и нарративных источников, которое касается определения времени появления в Северопонтийском регионе скифов. В последние 20 лет это событие, датирующееся по письменным источникам концом VII в. до н.э., относят к середине VII в. до н.э. В статье критически оценивается один из хронологических маркеров, определяющих эту дату. С учетом новых данных анализируются даты «скифских» и греческих зеркал, встречающихся в памятниках Северного Причерноморья. Подчеркивается, что и «скифские», и греческие зеркала в культуре местного населения были инновацией, связанной с приходом скифов из восточных районов Евразии и греческой колонизацией северопричерноморской территории. Отсутствие у кочевников навыков изготовления «скифских» зеркал стало причиной угасания к V в. до н.э. традиции использования этих изделий. Контакты скифов с населением лесостепной зоны Северопонтийского региона и греческих колоний нашли отражение в изменении конструкции зеркал: у «скифских» зеркал вместо центральной («скифской») ручки-петельки появляется боковая («греческая») ручка или зеркала приобретают «греческие» формы. Сделан вывод о том, что зеркала, являвшиеся подражаниями греческим образцам, в Северном Причерноморье могут служить хронологическими маркерами памятников: их прототипы связаны с установленными центрами производства (Коринф и Аргос). Поскольку зеркала известны в архаической Греции с VI в. до н.э., скифские комплексы с предметами подобной формы не должны датироваться раньше этого времени.

Зеркала, скифы, греки, северное причерноморье, контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/145145907

IDR: 145145907 | УДК: 902.63 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.059-066

Текст научной статьи О времени и условиях появления бронзовых зеркал в Северопонтийском регионе

Исследование материальной и духовной культуры скифов, а также выяснение времени и характера взаимоотношений кочевников с другими народами проводятся по данным археологических и письменных источников. Даты археологических памятников определяются по входящим в состав сопроводительного инвентаря вещам – хронологическим маркерам, среди которых имеются зеркала.

Основой для установления продолжительности раннескифского этапа в истории Северного Причерноморья и Северного Кавказа являются археологические материалы Келермесского могильника, поскольку они могут быть согласованы с письменными источниками, которые отражают события, связанные с пребыванием скифов на территории Передней Азии. Определяющая дата Келермеса и ранее базировалась на письменных источниках (первая половина VI в. до н.э.), а дата вещевого комплекса, связанного с Ближним Востоком, лишь подтверждала ее [Иессен, 1953, с. 49; Максимова, 1954; Артамонов, 1974, с. 57].

Появление серии хронологических определений вызвало удревнение скифского архаического периода [Kossack, 1987; Медведская, 1992], что стало причиной несоответствия между данными археологических и нарративных источников. Вследствие проведенных изысканий установленная ранее определяющая дата могильника Келермес была изменена, поскольку одним из важнейших хроноиндикаторов периода скифской архаики стало серебряное келермесское «зеркало (?)», которое было обнаружено в кург. 3/Ш (?) или 4/Ш (?), раскопанном Д.Г. Шульцем [Галанина, 1997, с. 190–191]. Дата предмета (580–570 гг. до н.э.), первоначально только поддерживавшая уже установленное время функционирования могильника [Максимова, 1954], после ее удревнения (670–640 гг. до н.э.) перешла в разряд определяющих (вторая половина VII в. до н.э.) хронологических реперов [Кисель, 2003, с. 99; Алексеев, 2015, с. 90, сн. 3]. Однако указанная серебряная вещь из Келермесского могильника не атрибутирована точно как зеркало, не определены время и место ее изготовления [Максимова, 1954; Кисель, 1993, с. 125; 2003, с. 99; Вахтина, 2010, с. 103], поэтому она не может служить маркером при датировании.

Удревнение дат памятников скифской архаики стало причиной многих противоречий. Одно из них связано с определением времени появления бронзовых зеркал с боковой ручкой в Северопонтийском регионе: в исследованиях боковой ручке стала отводиться роль датирующего показателя [Вахтина, Кашуба, 2016, с. 42–43, 47]. Однако наличие боковой ручки не может являться диагностирующим признаком для датирования скифских архаических памятников, т.к. зеркала с такой ручкой бытовали как в предшествующее, так и в последующее время.

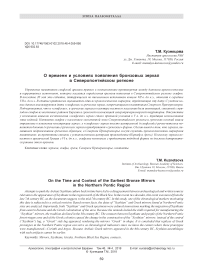

Бронзовые зеркала, по мнению большинства исследователей, появились в Междуречье и Северном Иране в III–II тыс. до н.э. [Членова, 1967, c. 89], хотя определение некоторых форм в качестве зеркал (рис. 1, а, б ) вызывало сомнения у специалистов [Woolley, 1934а, p. 310], допускавших, что рассматриваемые предметы (рис. 1, в, г ) могли быть и крышками, и опахалами [Schmidt, 1937, p. 422, 456, pl. LIV]. В эпоху бронзы (III–II тыс. до н.э.) зеркалами пользовались не только в Месопотамии [Albenda, 1985, р. 2–3], но и в Египте [Brunton, 1927, pl. XXXIX; William, 1978, Ill. 1, p. 241; Ill. 2, p. 63–64], Средиземноморье [Keene Congdon, 1985, p. 19; Strøm, 1998, с. 75], Центральной Азии [Kuz’mina,Vinogradova, 1983, Ill. 8, 16 ] и Сибири [Чле-

Рис. 1. Зеркала эпохи бронзы.

а, б – Ур (по: [Woolley, 1934а, pl. 230, N U 114534, U 11484]); в, г – Гиссар III (по: [Schmidt, 1937, p. 422, 456, pl. LIV, N H. 3192; H. 4872]); д – Пилос (дата обращения: 10.11.2016)); е – могильник у с. Кара-Пичок (Гиссарская долина) (по: [Виноградова, Кузьмина, 1986, с. 137, рис. 6, 3]); ж – Египет. Новое царство, XVIII династия: 1550–1295 гг. до н.э. objects/4068 (дата обращения: 10.11.2016)); з – Египет. Новое царство, XVIII династия ancient-egypt/ (дата обращения: 10.11.2016)).

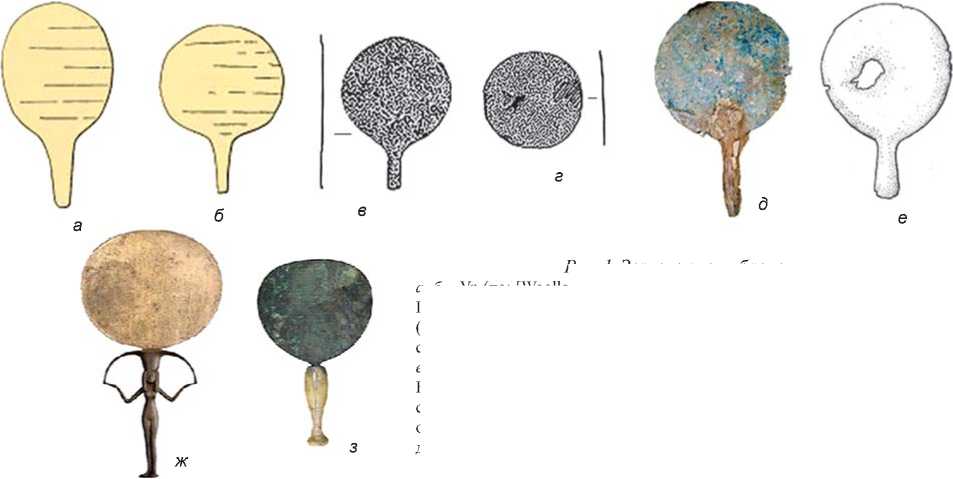

нова, 1967, c. 90; Тишкин, Серегин, 2013]. В это время в результате контактов между населением различных регионов бронзовые зеркала, обладавшие локальным своеобразием в конфигурации и оформлении диска и ручки, получили распространение на обширной территории. Для Средиземноморья в микенское время характерны круглые диски зеркал (рис. 1, д ). В Египте диски имели форму либо эллипса, вытянутого по горизонтали (рис. 1, ж ), либо перевернутой груши (рис. 1, з ). На отмеченных территориях найдены в основном сложносоставные зеркала с боковой ручкой из различных материалов или с подставками в виде разнообразных фигур. В Передней и Центральной Азии отмечены односоставные зеркала с боковой ручкой (рис. 1, в, е ) и диском, слегка вытянутым по вертикали. В Сибири на памятниках эпохи бронзы обнаружены разнообразные по форме зеркала с центральной или боковой ручкой (рис. 2) [Тишкин, Серегин, 2013]. Таким образом, можно констатировать, что зеркала с боковой ручкой использовались с очень раннего времени.

В Северном Причерноморье и на Северном Кавказе для эпохи бронзы не выявлены ни «импортные» зеркала, ни очаги местного производства этих предметов. В данных регионах бронзовые зеркала могли появиться лишь в конце VII в. до н.э. после прихода из восточной части Евразии народа, который персы называли саками, а греки – скифами (Hеrоd. VII, 64)*.

в

3 cм

г

3 cм а б

3 cм

3 cм д

Рис. 2. Зеркала из памятников эпохи поздней бронзы на территории Сибири (Верхнее Приобье).

а – Камышенка (по: [Членова, 1981, рис. 2, 1]); б – Рублево VI; в – Чекановский Лог-7; г – Рублево VIII; д – Малый Гоньбинский Кордон I, могильник 5 (по: [Тишкин, Серегин, 2013, с. 117, рис. 1]).

Скифские и греческие традиции в Северном Причерноморье

Скифские памятники с зеркалами, относящиеся к VII в. до н.э., в Восточной Европе выделить пока не удается. В курганах данного региона бронзовые зеркала появляются во второй четверти VI в. до н.э., что объясняется возвращением скифов из Передней Азии («послепоходное» время) и деятельностью греков – жителей Северопричерноморских колоний.

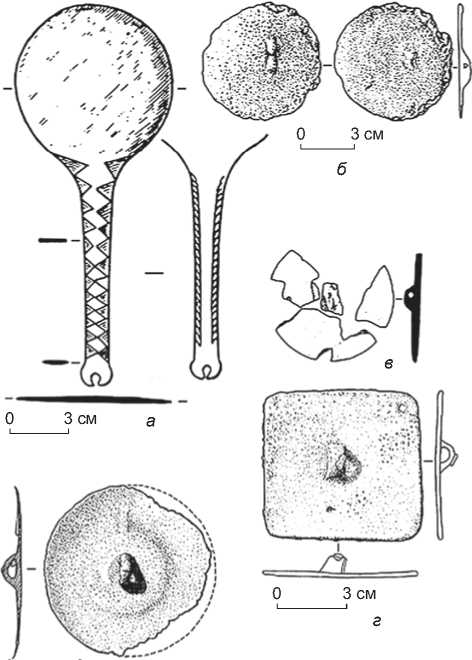

«Скифские» (односоставные) зеркала представляют собой диск с бортиком и центральной ручкой-петелькой, отлитые вместе (рис. 3, а, б ). Происхождение таких зеркал связывают со Средней Азией [Членова, 1967, c. 90] или Сибирью [Смирнов, 1964, c. 155]. Памятники, расположенные в восточной части Евразии, где обнаружены подобные зеркала, имеют более раннюю дату, чем археологические комплексы, содержащие аналогичные вещи, но с территории Северного Причерноморья. Три таких зеркала VIII в. до н.э., найденные в Китае, определяются как результат инокуль-

н

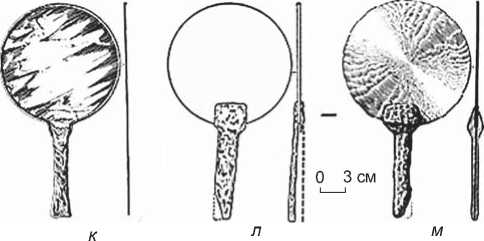

Рис. 3. «Скифские» ( а–в ) и греческие зеркала ( г–и ), подражания греческим зеркалам ( к–н ).

а – с. Журовка, кург. № 407 (по: [Кузнецова, 2002, табл. 12, № 195]); б – Малый Гоньбинский Кордон I, могильник 1, мог. 28 (по: [Тишкин, Серегин, 2011, табл. 1, 3 ]); в – курган «Захарейкова Могила», погр. 1 (по: [Кузнецова, 2002, табл. 76, № 201]); г – некрополь, Ольвия, мог. 23 (по: [Скуднова, 1988, с. 58–59, кат. 62]); д – некрополь, Ольвия, мог. 4 (по: [Билимович, 1976, рис. 3]); е – некрополь, Ольвия, мог. 7 (по: [Там же, рис. 7, кат. 66]); ж – с. Анновка (по: [Онайко, 1966, табл. XIX, 5]); з –некрополь, Пантикапей (по: [Трофимова, 2007, с. 181, кат. № 163]); и – Коринф (по: [Payne, 1931, p. 228, fig. 103, А ]); к – курган «Репяховатая Могила», гробница № 2 (по: [Кузнецова, 2002, табл. 29/Б, № 477])*; л, м – курган «Репяховатая Могила», гробница № 2 (по: [Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980, рис. 20 (изображение зеркала после раскопок); Кузнецова, 2010, табл. 86, № 476 (изображение зеркала по состоянию на 1985 г.)]); н – могильник Нартан, кург. № 20 (по: [Кузнецова, 2010, с. 29, табл. 17, № 353]).

турного импульса из близлежащих районов [Варенов, 1985, с. 166–167]. Зеркала рассматриваемого типа, обнаруженные на сопредельных с Китаем территориях, датируются более поздним временем: VII–VI, VI–V вв. до н.э. [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 88; Могильников, 1997, с. 81; Варенов, 1999, рис. 1, 6 ; Шульга, 2010, с. 44–46, рис. 30, 11 ; 81, 6–8 ].

Ме ста находок «скифских» зеркал на территории Евразии, по всей видимости, соответствуют путям следования отдельных групп кочевого населения из районов Приаралья в восточном и западном направлениях. Далее кочевники направились из Сибири на запад. Такие передвижения происходили,

*В табл. 29/Б – опечатка (проставлен № 474).

вероятно, неоднократно в конце VII – VI в. до н.э. [Кузнецова, 2016а]. Имеется альтернативная точка зрения, согласно ей, «скифские» зеркала из Китая сначала проникли на Алтай и территорию Казахстана, а после – на запад [Членова, 1967, с. 82]. Специалисты заметили, и с этим нельзя не согласиться, что архаичными были массивные зеркала, которые во второй половине I тыс. до н.э. проявляют тенденцию к уменьшению, хотя бывают и исключения [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 88; Тишкин, Серегин, 2011, с. 94–95]. Наибольшая концентрация массивных зеркал отмечена в могильниках Южного При-аралья [Вишневская, 1973, с. 84–85; Итина, Яблонский, 1997, с. 42–43].

Зеркала указанного типа, найденные в Китае, хотя датируются ранним периодом, имеют небольшие раз- меры. Вопрос о путях проникновения таких зеркал на данную территорию остается пока открытым.

Новую версию появления анализируемых зеркал в Восточной Европе предложил С.В. Махортых [2016]. Дополнив существующую сводку о таких изделиях сведениями о недавних находках из Приднепровской лесостепи и Северного Кавказа, он распределил последние по группам в соответствии с выделенными ранее вариантами, которые различаются по форме петельки, и определил районы наибольшей концентрации «скифских» зеркал каждого варианта. Согласно предположению ученого, вариант с треугольной ручкой-петелькой (рис. 3, а ) являлся местной восточно-европейской и наиболее поздней модификацией рассматриваемых предметов [Там же, с. 313]. К сожалению, исследователь не обратил внимания на результаты анализа металла, свидетельствующие о том, что все «скифские» зеркала отлиты из оловянисто-мышья-ковых бронз, которые по химической характеристике близки к монгольскому и североказахстанскому металлу скифской поры [Барцева, 1981, с. 65; Ольговсь-кий, 1990, с. 105].

Зеркала с треугольной ручкой-петелькой найдены и на востоке Евразии: в кургане Аржан-2 в Туве [Кузнецова, 2010, с. 233, рис. 39] и в мог. 28 могильника 1 памятника Малый Гоньбинский Кордон I на правом берегу Оби (Верхнее Приобье) [Тишкин, Серегин, 2011, с. 26, табл. 1]. У находки из последнего памятника (рис. 3, б ) диск и ручка были изготовлены из разного по рецептуре металла. Зеркало, вероятно, подвергало сь починке: исследователи отметили, что ручка-петелька была изготовлена отдельно и потом, вероятно, припаяна к диску [Там же, с. 66]. Это изделие конца VII – VI в. до н.э. свидетельствует о том, что традиция изготовления зеркал с центральной ручкой-петелькой в Сибири, восходящая к эпохе бронзы, позволяла производить починку предмета без деформации диска, чего нельзя сказать о традиции, бытовавшей в Северном Причерноморье.

В Восточной Европе ремонт «скифских» зеркал производился иначе, что приводило к изменению их конструкции. В памятниках VI в. до н.э. – погребальное место около с. Ленковцы в Поднестровье [Мелюкова, 1953, c. 64, рис. 28] и погр. 1 кургана «За-харейкова Могила» (рис. 3, в ) в зоне Днепровского правобережья [Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980, с. 59, рис. 36] – обнаружены сложносоставные зеркала с двумя ручками: из-за поломки (или по другой причине) к диску центральной ручки была прикреплена боковая, сделанная из железа.

В скифских памятниках Северопонтийского региона зеркала с центральной ручкой-петелькой появились почти одновременно с зеркалами, имевшими боковую ручку [Кузнецова, 2002, с. 141; 2010, с. 236–238]. По- скольку в Северном Причерноморье отсутствовала местная традиция изготовления зеркал, то замену центральной ручки на боковую у «скифских» зеркал, как и появление новых форм с боковыми ручками, можно объяснить контактами с греческим населением. В памятниках этого района нашли отражение все изменения в форме и конструкции (рис. 3, г, з) античных образцов [Билимович, 1976].

Архаические зеркала Греции представлены плоскими односоставными формами с боковыми ручками (рис. 3, г, е ), центрами изготовления которых, по мнению исследователей, были Коринф, Аргос и Спарта. Подобные зеркала на территории Греции появились не ранее VI в. до н.э. [Там же, с. 38–43]*.

Греческие зеркала «коринфского» варианта в Северном Причерноморье обнаружены на Керченском п-ове в гробнице № 4, датированной второй половиной VI в. до н.э., могильника у с. Золотое [Масленников, 1980, с. 90, рис. 1, 1 ] и в мог. № 23, датированной концом VI в. до н.э., Ольвийского некрополя [Скуднова, 1988, с. 58].

Для ранних греческих зеркал типичны круглые диски и не характерны ручки, изготовленные из железа, что позволяет рассматривать Северопонтийскую лесостепь как одну из возможных зон формирования традиции заменять ручку у зеркал, а также появления подражаний античным образцам. Два таких зеркала с боковой ручкой найдены в относящейся к периоду скифской архаики гробнице № 2 кургана «Репяхова-тая Могила» в лесостепной зоне правобережья Днепра (рис. 3, к–м). Они близки к греческим зеркалам «коринфских» форм (рис. 3, г, и), поэтому датируются не ранее второй четверти VI в. до н.э. [Кузнецова, 2017], т.к. их прототипы появляются в Греции в пределах указанного времени [Oberländer, 1967, S. 5]. Подражания античным зеркалам обнаружены и на Северном Кавказе. Боковая железная ручка сложносоставного зеркала (рис. 3, н) из кург. № 20 могильника Нартан близка ручкам «аргивских» зеркал (рис. 3, д), известным в Северном Причерноморье (Ольвийский некрополь, мог. № 4 – 530-е гг. до н.э. [Скуднова, 1988, с. 70]). Это не позволяет датировать кург. № 20 могильника Нартан периодом ранее второй четверти VI в. до н.э., с которым связывают появление подобных зеркал в Греции [Oberländer, 1967, S. 5; Би-лимович, 1976, с. 33].

Отмеченные зеркала, поскольку они имеют прототипы в определенных центрах Греции, могут служить маркерами для датировки археологических комплексов.

Проблемы датирования

Курган «Репяховатая Могила» по времени (вторая четверть – середина VI в. до н.э.) соответствует возвращению войска скифов царя Мадия из похода в Переднюю Азию. Это подтверждается наличием в гробнице № 1 этого памятника закавказских (урартийских) бусин [Рябкова, 2010, с. 179], а в гробнице № 2 – бронзового кратера закавказского (урартийского) происхождения [Ольговський, 1987].

Сходство по десяти категориям сопроводительного инвентаря из гробниц кургана «Репяховатая Могила» и Келермессского могильника позволяет отнести последний к «послепоходному» времени – периоду не ранее по следнего десятилетия первой четверти VI в. до н.э. [Кузнецова, 2016б, с. 85–87]. Это определение не противоречит письменным источникам, по которым изгнание скифов с Ближнего Востока произошло после 585 г. до н.э., и является основанием для заключения о том, что дата скифских архаических памятников необоснованно занижена.

С учетом форм зеркал из гробницы № 2 кургана «Репяховатая Могила» скифские памятники не могут быть датированы VII в. до н.э., а их создание относится к периоду не ранее второй четверти VI в. до н.э. Поэтому вопрос о появлении в Северопонтийском регионе зеркал с боковой ручкой получил дальнейшее развитие, связанное с выделением бронзовой ручки из Немировского городища (расположено на левом берегу р. Южный Буг) в качестве хроноиндикатора для скифской культуры VII в. до н.э. [Kașuba, Vakhtina, 2016, p. 268].

Что касается немировской ручки, то исследователи не смогли найти для нее место среди зеркал, точно определить центр ее изготовления, и только предположительно атрибутировали изделие как работу греческого мастера. Несмотря на это, они объявили находку «хронологическим индикатором скифского типа» и предложили «удревнить» дату некоторых зеркал лесостепной Скифии [Ibid.; Вахтина, Кашуба, 2016]. Однако предмет, не имеющий точной атрибуции*, не может служить хронологическим репером для скифских памятников. Важно подчеркнуть, что наличие только боковой ручки не должно рассматриваться в качестве хронологического признака, поскольку зеркала, имеющие боковую ручку, были известны в различных регионах с эпохи бронзы. Именно по этой причине боковые ручки зеркал не могут являться и хронологи- ческими маркерами, как это следует из некоторых работ по скифской археологии [Медведская, 1992, с. 91; Дараган, 2010, с. 191; Kașuba, Vakhtina, 2016, с. 272; Вахтина, Кашуба, 2016, с. 42, 47]. Дата зеркала, как правило, определяется специалистами по особенностям оформления диска и ручки. Памятники в Северном Причерноморье ввиду своеобразия греческих архаических зеркал, в т.ч. подражаний, не могут быть датированы ранее VI в. до н.э. (по времени появления подобных предметов в Греции).

Заключение

В VI в. до н.э. Северопонтийский регион являлся контактной зоной трех культурных образований: автохтонного, скифского и греческого. И «скифские», и греческие зеркала оказались инновацией в культуре местного населения. Скифы были, видимо, только носителями традиции использования зеркал с бортиком и центральной ручкой-петелькой. Они не смогли передать навык изготовления таких изделий северопричерноморским мастерам бронзолитейного дела, и традиция в этом регионе к V в. до н.э. угасла. Исследователи отмечают исчезновение рассматриваемых предметов в V в. до н.э. и на востоке Евразии [Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 89; Тишкин, Серегин, 2011, с. 91], поэтому можно допустить, что скифы в VI в. до н.э. покинули районы, где работали мастера, производившие для них зеркала особых форм, т.к. в VI–IV вв. до н.э. в восточных регионах продолжали бытовать традиционные формы зеркал с центральной ручкой-петелькой, но без бортика [Кирюшин, Степанова, 2004, с. 80–81].

Попадая в инокультурную среду, зеркала могли долго сохранять свои особенности. С IV в. до н.э. в течение длительного времени на обширной территории от Приморья и Сибири до Поволжья и Северного Причерноморья известны китайские зеркала с центральной ручкой, выделяющие ся изысканным декором на дисках [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 6–11; Оборин, Савосин, 2017, с. 2–6]. В памятниках V–II вв. до н.э. на Алтае и в Приуралье обнаружены зеркала с боковыми ручками и рифленым орнаментом на диске. Их, как и другие зеркала, близкие по оформлению диска, исследователи рассматривают в числе упрощенных вариантов и подражаний зеркалам-погремушкам**, найденным в этих же регионах (см. библиогр.: [Трей-стер, 2012]). Египетские зеркала VII в. до н.э. с боковыми ручками и подставками отмечены и в погребении кочевника V–IV вв. до н.э. в Южном Приуралье [Там же, с. 120–121, рис. 62], и в архаической Греции [Payne, 1940, p. 142–143, pl. 46].

В греческие колонии Северопонтийского региона зеркала поступали с VI в. до н.э. из различных центров Средиземноморья. Контакты колонистов с местным населением, среди которого, видимо, были и «металлурги», дало толчок к появлению на этой территории со второй четверти VI в. до н.э. не только характерных для Греции зеркал, но и подражаний античным образцам.

Список литературы О времени и условиях появления бронзовых зеркал в Северопонтийском регионе

- Алексеев А.Ю. О радиоуглеродном датировании скифских курганов Северного Причерноморья // АСГЭ. - 2015. -Вып. 40. - С. 88-98.

- Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н.э. - Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1974. - 156 с.

- Барцева Т.Б. Цветная металлообработка скифского времени. Лесостепное днепровское левобережье. - М.: Наука, 1981. - 127 с.

- Билимович З.А. Греческие бронзовые зеркала Эрмитажного собрания // Тр. Гос. Эрмитажа. - 1976. - Т. XVII. -С. 32-66.

- Варенов А.В. Древнейшие зеркала Китая: отражающие этнокультурные контакты // Проблемы древних культур Сибири. - Новосибирск: Наука, 1985. - С. 163-172.