О времени существования неукрепленной части Ильичевского поселения

Автор: Бонин А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы раскопок разных лет неукрепленной части памятника археологии «Городище и поселение Ильичевка». С учетом результатов охранно-спасательных раскопок 2015-2016 гг. в статье делаются выводы о функционировании неукрепленной части поселения во II-III и, возможно, VI в. н. э.

Поселение, ильичевское городище, римское время, амфоры, краснолаковаякерамика, винодельня, укрепление,

Короткий адрес: https://sciup.org/143163919

IDR: 143163919

Текст научной статьи О времени существования неукрепленной части Ильичевского поселения

Ильичевское городище, расположенное на северо-западной оконечности Фонталовского полуострова, севернее современного пос. Ильич, известно тем, что на его территории находилось укрепление-батарейка I в. н. э., одно из более чем десятка выявленных на Таманском полуострове.

Напомним вкратце датировки Ильичевской батарейки. Согласно Н. И. Сокольскому и Э. Я. Николаевой, слой сооружения укрепления залегает непосредственно на материке ( Сокольский , 1966. С. 128; Николаева , 1981. С. 89). Из находок отсюда упомянуты: «ручки косских амфор и двуствольные светлоглиняные обломки эллинистической черепицы, фрагменты сосудов, покрытые бурым эллинистическим лаком, обломок чернолакового сосуда». Слой датируется I в. до н. э. – I в. н. э. Вышележащий слой содержит материал, «аналогичный находкам в слое пожара на Батарейках I и II»: «амфоры «слоистой» глины, светлоглиняные узкогорлые I в. н. э., фрагменты краснолаковых сосудов I–II вв. н. э.» ( Николаева , 1981. С. 89–90). Таким образом, если принять во внимание особенности описания амфорного материала (см.: Бонин , 2012) из раскопок Н. И. Сокольского, то хронологические рамки существования Ильичевской батарейки вполне могут быть сопоставимы с другими крепостями этого региона, а именно: начало I – первая четверть II в. н. э.

Памятник, помимо крепости, имел и неукрепленный «посад». О его размерах нет единого мнения. Д. Б. Шелов по результатам разведок определил площадь поселения в 12 га (300 × 400 м) ( Шелов , 1951. С. 228). Н. И. Сокольский после разведок 60-х гг. прошлого века расширил его до 16 га (400 × 400 м) ( Сокольский , 1966. С. 126). По Я. М. Паромову, размеры поселения составляли 850 × 600 м (площадь около 42 га) ( Паромов , 1992. С. 98). В юго-западной части памятника

Н. И. Сокольским отмечены «зольные свалки» ( Сокольский , 1966. С. 126). Вопросы датировки неукрепленной части поселения и являются темой настоящей статьи.

Судя по сборам подъемного материала, начало жизни на территории памятника следует отнести к эллинистическому времени. Но соответствующих находок на фоне материала римского и позднеантичного времени немного ( Шелов , 1951. С. 229; Паромов , 1992. С. 99). Подтверждают это и разведочные раскопки Д. Б. Шелова. Из описания стратиграфии четырех раскопов в различных частях памятника явствует, что слой римского времени залегал непосредственно на материке. На одном из участков (в северо-западной части городища) были найдены остатки строения, на другом (в западной части городища) – выявлен мусорный слой со следами пожарища. Мощность же культурных напластований колебалась от 1,2 до 4 м ( Шелов , 1951. С. 229–230). В числе наиболее распространенных находок упоминаются: «краснолаковая посуда, богато представленная сосудами различных форм и разного времени, – c I в. до н. э. до III в. н. э. Далее отмечаются «фрагменты узкогорлых, светлоглиняных амфор I–II вв. н. э. и поздних массивных и грубых красноглиняных амфор III– IV вв. н. э.». Что же касается датирующего материала эллинистического времени, то исследователем упоминаются единичные обломки керамики, которые были найдены в слое римского времени. Более поздние находки охарактеризованы как «отдельные фрагменты, принадлежащие уже V–VI вв. н. э.» (Там же. С. 230).

Небольшие раскопки проводились на территории памятника и во время работ на укреплении экспедиции под руководством Э. Я. Николаевой. Тогда было заложено в общей сложности 5 раскопов разной величины южнее и западнее крепости. Еще два раскопа были разбиты к западу от крепости, в районе берегового обрыва.

Раскоп Б (а) располагался к западу от крепости, на гряде, которую исследовательница определила как вал городища, в 67 м от подножия крепости. Площадь его составила 50 кв. м ( Николаева , 1975. С. 1, 13). В числе находок упоминается сероглиняная лощеная посуда с зооморфными ручками и краснолаковая керамика, датируемая IV–V вв. н. э. (к сожалению, изображения находок в отчете не представлены). Также отмечены отдельные вещи эллинистического времени, монеты Рескупорида VI (323 г.), Ининфимея (234–239 гг.), Феодосия I (382–392 гг., кизикской чеканки) и Котиса II (123–132 гг., в подъемном материале) (Там же. С. 13–14).

Раскоп В был разбит к юго – юго-западу от цитадели, в 25 м от угла ул. Советской и Степной. Судя по планам раскопок последующих лет, он несколько раз менял свое обозначение (раскоп Б, раскоп Б 1975 г., раскоп Б 1976 г.), пока рядом с ним, в 1989 г., не был заложен раскоп, обозначенный на плане как раскоп Б (г). Поэтому вся эта площадь получила условное название – раскоп Б 1975, 1989–92 гг.

На этом участке в 1975 г. также была вскрыта площадь 50 кв. м. Мощность культурного слоя составила 13 штыков. Основная масса находок датирована исследовательницей II–III вв. н. э. Среди них отмечаются фрагменты красноглиняных и светлоглиняных узкогорлых амфор, краснолаковых сосудов «римского времени», в том числе почти целая краснолаковая мисочка со штампом «ступня», фрагменты эллинистической терракоты, большое количество керамических пробок (Николаева, 1975. С. 14–15).

В 1989–1991 гг. здесь же были вскрыты 16 квадратов размерами 5 × 5 м каждый, на глубину в 6 штыков. Выявлены остатки строений, вымостки и девять «зерновых» ям. По всей видимости, судя по описаниям материала, все эти строительные остатки можно датировать III–V вв. н. э. Их перекрывал «зольник», датируемый VI в. н. э. В то же время в отчете за 1991 г. указывается, что в мусорном слое (зольнике) зафиксированы фрагменты краснолаковой керамики IV–V вв. н. э., и приводится рисунок обломка горла амфоры типа 100 по И. Б. Зе-ест (IV в. н. э.) ( Николаева , 1989. С. 21–36; Николаева, Устаева , 1990. С. 34–69; Устаева , 1991).

Раскоп Б(б) размерами 5 × 5 м ( Николаева , 1986. С. 25) располагался в 168 м к югу от крепости, у вала, за асфальтововой дорогой (ул. Степная). Материк зафиксирован на глубине 1,4 м. В ходе работ прослежено 3 слоя.

Верхний слой, толщиной 0,2–0,3 м, из строительных остатков содержал лишь «галечно-керамическую» вымостку I. Из датирующего материала следует отметить немногочисленные фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор типов С и D, а также более многочисленные обломки амфор конца III – IV в. н. э. (типы 96 и 100 по И. Б. Зеест), фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор типа F, коричневоглиняных с перехватом, а также немногочисленные фрагменты краснолаковые мисок – «позднеримский С» (по Дж. Хейсу). В отчете слой датируется V–VI вв. н. э. Там же. С. 26–28).

Нижележащий слой мощностью 0,1–0,46 м датируется примерно по тому же набору материала (типы 96 и 100 по И. Б. Зеест; красный лак – «позднеримский С»). К этому слою относится нижний горизонт вымостки I – вымостка Ia. Вымостка в основном состояла из вышеупомянутого набора фрагментов керамики. Кроме того, к этому слою относится и яма I. В ее заполнении найдены те же типы тарной и столовой керамики, а также немногочисленные обломки светлоглиняных узкогорлых амфор I–III вв. н. э. (типы B и С) и обломки светлоглиняных широкогорлых амфор с двуствольными ручками. Отмечены находки фрагментов сосудов красного лака и стекла IV–VI вв. н. э. (Там же. С. 29–33).

Мощность последнего слоя – около 0,5 м. В нем зафиксированы строительные остатки: кладки 1–2, вымостки 2 и 3. Находки отсюда относятся ко II– IV вв. н. э. (фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор типов В и С, небольшие краснолаковые чашечки II–III вв., фрагмент горла бальзамария II–III вв.) (Там же. С. 33–38).

На основании результатов раскопок этого участка делается вывод, что к югу от крепости существовало поселение «по крайней мере, уже во II–III вв. н. э. Жизнь на данном участке продолжалась до VI в. н. э.» (Там же. С. 38). Если для нижнего слоя, датируемого II–III вв. н. э., это утверждение справедливо, то для вышележащих слоев его можно считать не совсем верным: строительных остатков там практически не зафиксировано; так что после III в. н. э., скорее всего, данный участок поселения использовался в качестве свалки.

Раскоп Бв был заложен в 1986 г. в 174 м к юго-западу от крепости, за ул. Степной. Здесь исследовалась винодельня, выявленная в 1985 г. и первоначально

(до 1988 г.) принятая за рыбозасолочную ванну. Этот раскоп в последующие годы неоднократно менял свое название (Бв, Б, Бг), поэтому он условно называется раскоп Б(г) 1986–88–92–94 гг. В 1986 г. была открыта стена с прилегающей вымосткой и двумя цистернами ( Николаева , 1986. С. 38–48) и прослежена нижеследующая стратиграфия.

Верхний слой пахотный, мощностью 0,25 м.

Ниже прослежен слой светло-серого/коричневого суглинка (0,2–0,4 м), перекрывавший кладку стены 1. В этом слое «основная масса керамики представлена типами римского времени: светлоглиняными узкогорлыми амфорами (типы В и С по Д. Деопику), большими красноглиняными боспорскими амфорами с плоским широким венцом (типы 72 и 82, 83 по И. Б. Зеест) и др., небольшими краснолаковыми чашечками на кольцевом поддоне, краснолаковыми кувшинами и тарелками» и более поздним – тип 100 по И. Б. Зеест (не ранее середины IV в.). «Поскольку слой 2 перекрывал все сооружения хозяйственного комплекса, то и сами эти постройки мы не можем датировать позднее III в. н. э.» (Там же. С. 40–42).

Глубже зафиксирован слой желто-коричневого суглинка, в котором находились строительные остатки: стена, вымостка, пифос и две цистерны винодельни. В одной из цистерн найдены «типы амфор те же, что и охарактеризованные выше в слое 2 и 3. Этот факт объясняется тем, что заполнение цистерны произошло в результате гибели и разрушения постройки, время существования которой падает на первую половину III в. н. э.» (Там же. С. 42–47).

Раскопки 1988 г. доказали, что исследованию подвергается винодельня, которая была датирована «во всяком случае в V в. н. э., поскольку сливами ей служили горла амфор V в. Эту дату подтверждают и краснолаковые блюда V–VI вв., и тарелки, и некоторые формы амфор» ( Николаева , 1988. С. 29).

Доследование винодельни в 1993–1994 гг. показало, что, хотя она относится к позднеантичному времени, в слое встречаются находки начиная с I в. н. э. ( Николаева, Устаева , 1993. Рис. 185; Устаева , 1994. Рис. 70–72).

Раскоп Д был заложен у подножия холма цитадели. Площадь его составила 6 кв. м (2 × 3 м). Он был доведен до материкового желтого песка (глубина 1,7–1,8 м). В северо-западном углу обнаружены остатки постройки. Изображений и описания находок в отчете не представлено, только упомянуто о «большом количестве красного лака», по которому постройка была датирована V–VI вв. н. э. ( Николаева , 1975. С. 15).

В 2015–2016 гг. под руководством автора на территории памятника были проведены охранно-спасательные работы, обусловленные строительством энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым. Один из ключевых пунктов энергомоста – переходный пункт «Кубань» – ныне располагается на территории рассматриваемого памятника, западнее крепости-батарейки и ее т. н. вала. Общая площадь землеотвода под объекты строительства составила почти 3 га. Хотя обработка материалов раскопок еще не завершена, стоит озвучить некоторые, разумеется, предварительные выводы.

Весьма интересные результаты дал раскоп 1, разбитый в 100–150 м к юго-востоку от крепости, неподалеку от раскопов Б(а) (1975 г.), Б (1975, 1989–92 гг.), Б(б) (1986 г.), Б(г) (1986–88–92–94 гг.), и раскоп Д (1975 г.). Площадь раскопа

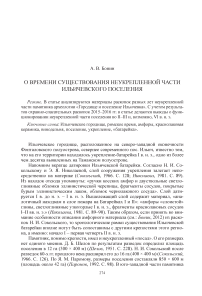

Рис. 1. Раскоп 1, жилищно-хозяйственный комплекс II–III вв. н. э.

составила 2130 кв. м. Здесь обследован хозяйственный комплекс, который датируется II–IV вв. н. э. (рис. 1). В состав комплекса входят каменные фундаменты стен и многочисленные хозяйственные ямы и пифосы (на раскопе зафиксировано более двухсот объектов, в основном это хозяйственные ямы).

В юго-восточном углу раскопа 2 (площадь 11 268 кв. м), заложенного в 200 м северо-западнее укрепления, прослежена мусорная свалка II–IV вв. н. э.

Раскоп 3 (площадь 11 520 кв. м), разбитый в 200 м к западу от крепости-батарейки, между раскопами 1 и 2, показал (на части площади) примечательную стратиграфию. По всей видимости, через северную часть раскопа проходила балка, которая на определенном этапе жизнедеятельности городища была засыпана мусорными сбросами, содержавшими в больших количествах золу, раковины мидий, а также многочисленные фрагменты керамики II–III вв. н. э. и прочие находки. Севернее описанной свалки прослежен жилищно-хозяйственный комплекс с хозяйственными ямами и вкопанными пифосами и винодельней. Южнее зольной свалки выявлена часть некрополя позднеримского времени.

Основными датирующими типами тарной керамики для вышеописанных раскопов являются светлоглиняные узкогорлые амфоры (типы С, D, E по Д. Б. Шелову), розовоглиняные широкогорлые амфоры боспорского производства (типа 83, 89 по И. Б. Зеест), оранжевоглиняные и красноглиняные амфоры II–III вв. н. э. (68, 73, 76–77 по И. Б. Зеест; тип 41 по В. В. Крапивиной) (рис. 2), светлоглиняные

Рис. 2. Фрагменты амфор из раскопа 1

1 – фрагмент горла светлоглиняной амфоры типа «F» по Д. Б. Шелову (III–IV вв. н. э.); 2 – фрагмент горла светлоглиняной амфоры типа «С» по Д. Б. Шелову (II–III вв. н. э.); 3 – фрагмент горла светлоглиняной амфоры типа «Е» по Д. Б. Шелову (IV в. н. э.); 4 – фрагмент горла красноглиняной амфоры типа 73 по И. Б. Зеест (II–III вв. н. э.); 5 – фрагмент горла красноглиняной амфоры типа 84 по И. Б. Зеест (II–III вв. н. э.); 6 – фрагмент горла розовоглиняной амфоры типа 83 по И. Б. Зеест (II–III вв. н. э.); 7 – фрагмент горла розовоглиняной амфоры типа 86 (?) по И. Б. Зеест (II–III вв. н. э.)

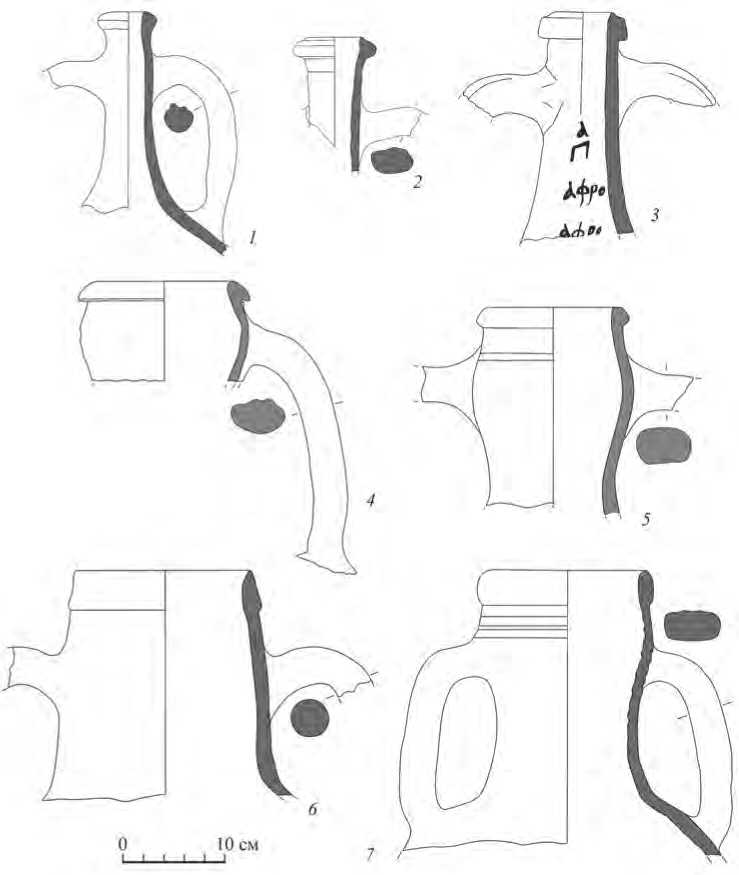

с воронковидным горлом (тип 90 по И. Б. Зеест), коричневоглиняные колхидские амфоры Кх I по С. Ю. Внукову. В слое в небольшом количестве присутствуют фрагменты светлоглиняных южнопонтийских амфоры типов Син II, Син III и С I. Столовая краснолаковая посуда преимущественно представлена формами сосудов, распространенных в II–III вв. н. э. Это формы I, II, VI Pontic Sigillata по J. Hayes (рис. 3). Упомянем и краснолаковые глубокие миски, относящиеся к типу I по И. С. Каменецкому.

Исследования неукрепленной части поселения показали, что время жизнедеятельности «посада» Ильичевского поселения приходится на II–III и, возможно, IV в. н. э. Слои предшествующих столетий не найдены ни в одном из раскопов в радиусе 200–250 м от батарейки.

Однако слои I в. до н. э. – I в. н. э. выявлены в прибрежной части поселения, на раскопах Берег 1, Берег 3 и раскопе 4, в 300–350 м к западу от укрепления.

На первом раскопе (Берег I, площадь 112,5 кв. м) частично раскопаны остатки винодельни и нескольких строений. По находкам (двуствольные светлоглиняные амфоры СIа, буролаковая столовая керамика) эти постройки можно датировать временем не позднее рубежа н. э. – начала/первой половины I в. н. э. ( Николаева, Устаева , 1993. С. 25–33).

На втором раскопе (Берег III, площадь 250 кв. м) в 1996–1997 гг. исследовались остатки хозяйственной постройки, предположительно усадьбы. Датирующий материал примерно тот же, что и на раскопе Берег I: светлоглиняные двуствольные широкогорлые амфоры, светлоглиняные узкогорлые типа А; краснолаковая керамика I в. до н. э. – тарелки восточной сигиллаты А, формы 2А (по Дж. Хейсу), краснолаковые кубки с барбатинным орнаментом. Отмечено довольно значительное количество фрагментов эллинистической керамики. Найдены при раскопках и монеты: Амис (85/65 гг. до н. э.), Митридата VIII (39/40–42/42 гг. н. э.) ( Завойкин , 1996. С. 2–9. Рис. 30–33; 1997. С. 2–11). Таким образом, постройки на раскопе Берег III можно датировать концом I в. до н. э – серединой I в. н. э.

В центральной части раскопа 41, площадью 4975 кв. м, в 2015–2016 гг. был открыт каменный фундамент и вымостки двора большой усадьбы размерами 20 × 20 м, состоявшей из пяти помещений. Северная часть этой постройки была открыта еще в 1993 г. экспедицией Таманского музея под руководством Э. Р. Ус-таевой (раскоп Берег I). Рядом с усадьбой тогда же была найдена сильно разрушенная винодельня, которая и была доследована. Две новые винодельни были выявлены в северной части раскопа. Они были однотипны и состояли из давильной площадки и двух цистерн. Рядом с винодельней № 3 были расчищены каменные фундаменты и вымостки еще одной усадьбы. Все открытые комплексы датируются I в. до н. э. – I в. н. э. ( Бонин, Шаров , 2016. С. 60, 61).

Таким образом, можно предположить, что существование неукрепленного поселения приходится на II–III вв. н. э., т. е. на время, скорее всего следующее за разрушением укрепления. Ранних слоев, синхронных (или предшествующих) времени функционирования укрепления, вблизи Ильичевской батарейки не выявлено.

Рис. 3. Светильники и столовая керамика из раскопа 2

1 – светильник сероглиняный однорожковый; 2 – светильник красноглиняный однорожковый; 3 – краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата. Form V по J. Hayes; 4 –Краснолаковая тарелка. Понтийская сигиллата. Form I по J. Hayes; 5 – Краснолаковая чаша. Понтийская сигиллата. Form VI по J. Hayes

Наличие в прибрежных раскопах строений I в. до н. э. – I в. н. э. и отсутствие напластований более позднего времени, столь характерных для остальной площади памятника, позволяет, вслед за А. А. Завойкиным, Г. П. Гарбузовым и Н. И. Сударевым ( Завойкин , 1999. С. 227; Гарбузов, Сударев , 2015. С. 137–142), предположить, что раннее поселение (в том числе и эллинистического времени) располагалось западнее Ильичевского городища и ныне разрушено береговой абразией. Строительные же остатки, найденные на берегу, являются западной окраиной исчезнувшего поселения.

Что касается раннесредневекового этапа существования памятника, то, по всей видимости, следует признать, что поселение было обитаемо в основном в пределах позднего укрепления ( Николаева , 1981. С. 88; Паромов , 1992. С. 99). Однако наличие слоев позднеантичного и византийского времени в раскопах, наиболее близкорасположенных к цитадели (например, находка винодельни и хозяйственного комплекса к югу от цитадели), позволяет говорить о жизни и за пределами укрепления в этот период.

Список литературы О времени существования неукрепленной части Ильичевского поселения

- Бонин А. В., 2012. О хронологии амфор из слоя разрушения батареек Фонталовского полуострова//ДБ. Вып. 16. М.: ИА РАН. С. 9-23.

- Бонин А. В., Шаров О. В., 2016. Н. И. Сокольский и его батарейки. От укреплений к поселениям//Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. XVII Боспорские чтения: материалы конф. Керчь: Деметра. С. 57-63.

- Гарбузов Г. П., Сударев Н. И., 2015. Немецкие аэрофотоснимки времен ВОВ как источник данных по археологии Азиатского Боспора//ДБ. Вып. 19. М.: ИА РАН. С. 135-152.

- Завойкин А. А., 1996. О раскопках на Ильичевском городище в 1996 г.: Полевой отчет//Архив ИА РАН. Р-1. № 20186-20187.

- Завойкин А. А., 1997. О раскопках на Ильичевском городище в 1997 г.: Полевой отчет//Архив ИА РАН. Р-1. № 20186.

- Завойкин А. А., 1999. Проблема локализации Киммериды//Древнейшие государства Восточной Европы. 1996-1997. М.: Наука. С. 220-236.

- Николаева Э. Я., 1975. Отчет о работе Ильичевского отряда Таманской экспедиции за 1975 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 5729.

- Николаева Э. Я., 1981. Поселение у деревни Ильич//КСИА. Вып. 168. С. 88-92.

- Николаева Э. Я., 1986. Отчет о работах Ильичевской экспедиции за 1986 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 11773.

- Николаева Э. Я., 1988. Отчет о работах Ильичевской экспедиции ИА АН СССР за полевой сезон 1988 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 13833.

- Николаева Э. Я., 1989. Отчет о работах Ильичевской экспедиции в 1989 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 14519.

- Николаева Э. Я., Устаева Э. Р., 1990. Отчет о работах Ильичевской археологической экспедиции ИА АН СССР и Таманского археологического музея за 1990 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 15576.

- Николаева Э. Я., Устаева Э. Р., 1993. Отчет о работах Ильичевского отряда ИА ТАЭ РАН г. Москвы и Ильичевского отряда Таманского отдела Краснодарского музея-заповедника в 1993 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 18018.

- Паромов Я. М., 1992. Археологическая карта Таманского полуострова. М. Деп. в ИНИОН РАН 1.10.1992, № 47103.

- Сокольский Н. И., 1966. Ильичевское городище//СА. № 4. С. 125-140.

- Устаева Э. Р., 1991. Отчет о работе в летний полевой сезон 1991 г. на пос. Ильич//Архив ИА РАН. Р-1. № 16458.

- Устаева Э. Р., 1994. Отчет о работе Таманского археологического отряда ТМК Краснодарского государственного музея-заповедника в полевой сезон 1994 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 18955.

- Шелов Д. Б., 1951. Городище около хутора Ильичевка//КСИИМК. Вып. XXXVII. С. 228-231.