О временных вариациях токов проводимости воды в электрохимической ячейке

Автор: Цетлин В.В., Артамонов А.А., Бондаренко В.А., Федотова И.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142103291

IDR: 142103291 | УДК: 551.509.336,

Текст статьи О временных вариациях токов проводимости воды в электрохимической ячейке

Еще А . Л . Чижевским было доказано , что в жизни человека и в окружающей его среде ведущую роль играют природные циклы и ритмы , связанные с цик личностью глобальных космических процессов . Ка жущийся в настоящее время простым и естественным « гелиобиологический » взгляд на одиннадцатилетнюю и более короткопериодные вариации жизнедеятельно сти людей расширил наше естественнонаучное миро воззрение . Это позволило снизить роль мистического и порой фатального подхода к объяснению , например , возникновения планетарных катастроф , эпидемий и других неблагоприятных событий [1].

Анализируя работы Дж . Пиккарди о влиянии на некоторые простейшие химические реакции изме нений в « солнцедеятельности », связанных с появле нием на поверхности Солнца пятен , протуберанцев , вспышек и т . п ., Чижевский предполагал , что водная среда играет особую роль в обнаруженной им сверхвысокой чувствительности живых организмов к низким и просто ничтожно малым изменениям интенсивности для узкого диапазона энергетическо го спектра солнечной энергии . Он отмечал , что по чувствительности с водой не могут сравниться ни какие другие известные техногенные приборы [2, 3]. Влияние активации воды космическим электромаг нитным излучением на скорость таких реакций в годовом цикле отмечалось в [1] и в обзоре [3].

Проблема заключалась в выборе методов обнару жения каких - либо физических или химических изме нений в воде , которые могли бы сравниться по чувст вительности с живыми организмами . К сожалению , применение биологических тестов сопряжено с их низкой воспроизводимостью . Нами была предпринята попытка использования методов электрохимического анализа , основанного на модельных измерениях неко торых скоростей химических реакций , которые проте кают в водной среде на мембранах клеток [4].

Метод исследования заключается в измерении электрических токов в водной электрохимической ячейке [5]. В нашей экспериментальной установке ис пользовались закрытые двухэлектродные стеклянные ячейки , а электроды были изготовлены в виде пластин из пищевой нержавеющей стали или выполнены из платиновой ленты , навитой на рамку из органического стекла . В ячейку заливалась вода высокой очистки ( σ = = 0.1–0.2 мкСм / см при частоте 2 кГц ), полученная на специальной лабораторной установке . Расстояние ме жду электродами можно устанавливать в пределах от 5 до 30 мм . На электроды подавалось постоянное ста билизированное напряжение в диапазоне 0.1–3 В . В качестве блока питания использовал блок «Instek GPS 4303» или аккумуляторы . Измеряемый ток пода вался через преобразователь «I-U» и АЦП типа Е -140

фирмы «L-card» на ПК . Запись и обработка сигналов производилась с использованием программы «Power Graph Professional».

Измерительные ячейки всегда располагались внутри лабораторного помещения . Влияние оптиче ского солнечного излучения на электрические токи в ячейках было исключено путем помещения ячеек в светонепроницаемый деревянный ящик . Температура в помещении колебалась в пределах от 22 до 27 ° С . Атмосферное давление контролировалось по лабора торному барометру .

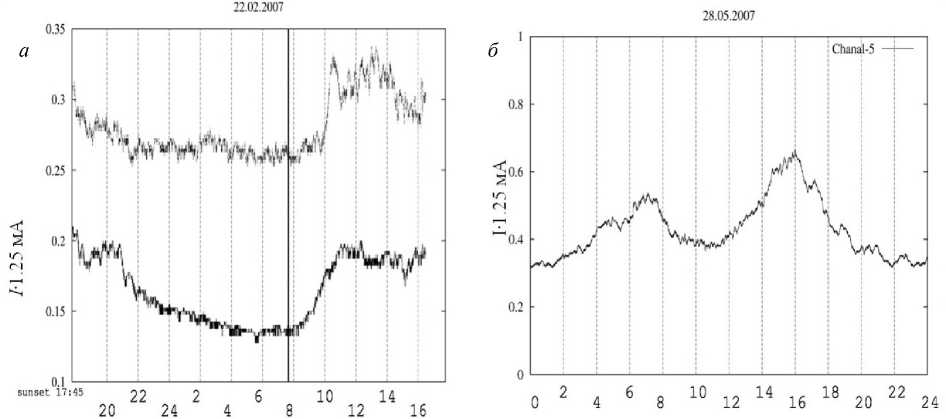

Результаты исследований , представленные в на стоящем сообщении , содержат данные по измерению электрических токов в электродном промежутке при непрерывном круглосуточном мониторинге . Такой режим позволил обнаружить суточные вариации тока . Характерной особенностью обнаруженных вариаций тока явилось существенное различие величины и фор мы временной зависимости токов ночью в период от заката до восхода Солнца и в дневное время . В ночное время токи достигали минимального значения в районе 4–6 ч утра локального местного времени (LT) ( см . рис . 1). Затем ток постепенно возрастал , плавно переходя в сектор дневной части суток . В ве сенне - летнее время зависимость тока имела два экс тремума в период 10–11 ч и 18–20 ч LT ( рис . 1, а ), а между ними в 12–14 ч наблюдался локальный мини мум тока . В зимнее время ( рис . 1, б ) имелся только один экстремум в 9–11 ч LT. Естественно , что дли тельность фаз роста и спада определялась длиной све тового дня . Соотношение между максимальными и минимальными значением токов варьировалось в раз личные дни от 1.5 до 2.5 раз . На рис . 1, а и б представ лены кривые , описывающие зависимость электриче ских токов в ячейке в произвольно выбранные дни 22 февраля и 22 июля 2007 г .

Необходимо отметить , что картина токов испыты вала флуктуации , вызванные не до конца еще выяс ненными космофизическими и гелиофизическими факторами . Реально токи испытывали в течение суток заметные вариации как от длительности дневных фаз , так и в экстремальных точках . Кроме того , в летний сезон второй дневной экстремум обычно был выше первого в 1.5–2 раза , а между двумя дневными макси мумами ток к полудню снижался . Однако в некоторые сутки ночной минимум практически был мало заме тен . Часто таким суткам предшествовали сильные рентгеновские вспышки в хромосфере Солнца .

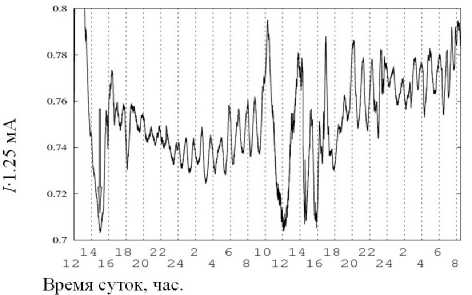

Особое внимание заслуживает картина зависи мости токов от времени , зафиксированная во время солнечного затмения 29.03.06 ( рис . 2), когда после глубокого минимума тока в 15 ч 06 мин – момент реально наблюдавшегося в Москве максимального

В . В . Цетлин , А . А . Артамонов , В . А . Бондаренко , И . В . Федотова

Рис . 1. Пример временного хода электрических токов в двух идентичных электрохимических ячейках , ( а – 22 фев раля 2007 г ., б – 28 мая 2007 г .).

Рис . 2. Ход электрических токов в ячейке во время ( отмечено стрелкой ) и сразу после солнечного затмения в Москве , произошедшего 15:06 29 марта 2006 г .

покрытия (85 %) Луной солнечного диска – на обычный суточный ход накладывались колебания с периодом 54–58 мин. Колебания перестали наблюдаться на третьи сутки. На рис. 2 видно также, что примерно через сутки после затмения ток в ячейке снова снижался на 15–20 % и продолжались периодические колебании. Возможно, что причина этого снижения лежит в том, что Луна и Солнце вновь оказались в положении, близком к тому, которое было в момент затмения. Обнаруженная периодичность токов совпадает с периодом основной моды SО2 стоячих сфероидальных колебаний Земли, напоминающих деформацию упругого мяча. Обнаруженные закономерности позволяют, по нашему мнению, приблизиться к раскрытию гео- и гелиофизического механизма модуляции скорости химических реакций, протекающих в воде, заполняющей электрохимическую ячейку. В частности, при выбранной нами разности потенциалов 2.5 В доминирующей реакцией являлась реакции восстановления водорода из молекул воды на катоде. Поскольку изменение скорости химических реакций определяется количеством активированных молекул воды в ячейке, то возможной причиной колебаний электрических токов являются вариации интенсивности электромагнитного фона, активирующего воду. Если наши предположения окажутся верными, суточные флуктуации токов обусловлены рассмотренными в работах [6, 7] вариациями электромагнитной прозрачности земной ионосферы. Так, снижение электронной плотности в ионосферном слое F2, вызванное уменьшением потока ультрафиолетового излучения в ночные часы в связи с заходом Солнца или во время солнечного затмения, приводит к снижению интенсивности приповерхностного электромагнитного фона. Не исключено, что в высокий уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) вносят вклад современные техногенные источники, в частности, круглосуточная сотовая телефонная связь. В периоды высокой прозрачности ионосферы часть излучения уходит в космос, в то время как интенсивность приходящего из космического пространства излучения на порядок-два ниже интенсивности промышленного электромагнитного загрязнения [6].

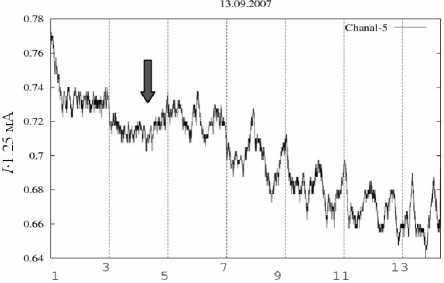

Однако нами были обнаружены удивившие нас вариации возникающих в воде токов , которые на блюдались в периоды , совпадающие с землетрясе ниями , происходящими в удаленных от Москвы точках Земли . Так , например , на рис . 3 представлена динамика токов , наблюдавшихся в воде 13 сентября

Рис . 3. Ход электрических токов в ячейке во время ( отмечено стрелкой ) и сразу после землетрясения , про изошедшего 13 сентября 2007 г . на Суматре .

О временных вариациях токов проводимости воды в электрохимической ячейке

2007 г . после землетрясения на Суматре ( балл 4.5). Подобная картина может наблюдаться почти каж дый день , если магнитуда землетрясения достаточно велика ( больше 4 баллов ), а очаг землетрясения имел соответствующее географическое положение .

Из - за недостаточности накопленных наблюдений еще трудно говорить об уже установленных законо мерностях влияния землетрясений на воду . Вместе с тем , регистрация вариаций токов , обусловленных периодическими ( с периодом 55–65 мин ) колеба ниями скорости электрохимических реакций , позво ляет предполагать , что их причиной может быть отмеченное в [7] ЭМИ , вызываемое подвижками , деформациями и деструкцией слоев земной лито сферы . Изменения уровня ЭМИ коры не прекраща ются никогда , поскольку вызываются нестационар ными колебаниями гравитационных полей как не бесных тел и солнечного ветра , так и движением внутриземных масс .

Таким образом , экспериментально обнаружены сезонные , суточные и более короткопериодные ва риации электрических токов в воде . По нашему мнению , колебания величины токов вызываются изменениями количества активированных молекул воды , обусловленными флуктуациями ЭМИ , погло щаемого в ячейке . Мощность ЭМИ обусловлена местным и глобальным электромагнитным загряз нением , « контролируемым » состоянием ионосферы , а также природными флуктуациями космофизиче ских и геофизических параметров .

Возможно , проведение измерений токов в воде в нескольких местах , различающихся по географиче ским координатам , позволит расширить представле ние о широтной и долготной зависимости обнару женных эффектов .