О зарубежной практике применения смертной казни и химической кастрации как мер уголовно-правового воздействия

Автор: Маслов В.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu

Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки

Статья в выпуске: 4 (58), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: сохранение смертной казни при фактическом запрете на ее применение, негативная тенденция преступлений против половой неприкосновенности малолетних свидетельствуют о целесообразности поиска ответа на вопрос об оптимальности построения отечественной системы уголовно-правового воздействия. Цель: определить перспективы существования в российском уголовном законе таких мер воздействия, как химическая кастрация и смертная казнь. Методы: в основу методологии исследования положен диалектический материализм; общенаучные (системно-структурный и формально-логический, индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез) и специальные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы. Результаты: указывается на обоснованность принудительного применения химической кастрации к лицам, имеющим расстройства сексуального предпочтения, при условии разрешения проблем, связанных с непродолжительностью воздействия препарата и побочными эффектами его применения. Сегодня допустимо применение данной меры на диспозитивных началах (как основание для условно-досрочного освобождения). Выделено три ключевых аргумента против смертной казни: отсутствие эффективности (США, Индонезия, Нигерия, Индия, Пакистан); несправедливость (несоразмерность) данной меры наказания (США, Малайзия, Индия); дискриминационный характер смертной казни (по политическим мотивам, критерию расы и принадлежности к сексуальным меньшинствам (США); по критерию класса/касты (Нигерия); по экономическому и социальному положению и гендерной принадлежности (Индия). Данные обстоятельства вкупе с такими негативными факторами, как судебные ошибки, стоимость и длительность апелляционных процедур, феномен камеры смертников (Death Row Phenomenon) и распространившийся метод Колорадо (Colorado Method) свидетельствуют об однозначной доктринальной поддержке отказа от смертной казни как инструмента национальной уголовной политики. Выводы: отказ Российской Федерации от применения смертной казни находится в рамках зарубежной тенденции по исключению данной меры наказаний из арсенала правоохранительных органов ввиду огромного количества проблем, связанных с ее применением и эмпирически не подтвержденной эффективностью.

Смертная казнь, химическая кастрация, система наказаний, уголовная политика, уголовно-правовая политика, уголовная ответственность, изнасилование, законодательство сша

Короткий адрес: https://sciup.org/147239655

IDR: 147239655 | УДК: 343.24 | DOI: 10.17072/1995-4190-2022-58-709-736

Текст научной статьи О зарубежной практике применения смертной казни и химической кастрации как мер уголовно-правового воздействия

Одной из ключевых составляющих в механизме выполнения уголовным законом задач, среди которых особое место занимают охрана прав и свобод человека и гражданина и предупреждение преступности, выступает назначение справедливого наказания или иных мер уголовно-правового воздействия.

Только назначение наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, будет основой достижения обозначенных в законе задач.

С учетом указанного приобретают особую актуальность вопросы оптимальности существующей в отечественном праве системы уголовно-правового воздействия, главным здесь видится вопрос: насколько существующими мерами воздействия изначально созданы условия для учета всего многообразия преступного поведения лиц? (соблюдается закон необходимого юридико-фактического разнообразия) [27, с. 17]. Сказанное актуально еще и потому, что зарубежные исследователи уже длительный период времени говорят о наличии проблем «сдерживающего эффекта» уголовно-правовых норм, в том числе регламентирующих наказание [71].

Отечественные исследователи не менее критичны в данном вопросе, периодически именуя сложившуюся ситуацию «кризисом наказания» [10, с. 19], что требует пересмотра системы и видов наказания [32]. Один из ведущих исследователей проблем системы наказаний И. А. Подройкина указывает на то, что «не наблюдается скорректированной уголовной политики в части определения видов наказаний, их размеров, соотношения друг с другом, построения уголовно-правовых санкций, соответствия норм, регламентирующих наказания, принципам, закрепленным в самом уголовном законе и выработанным в теории уголовного права» [21]; отмечает дезорганизованность (наличие существенных отклонений параметров системы уголовных наказаний «от принятого за эталонное состояния»), несоответствие системы наказаний «таким критериям, как критерий качества; внутренняя согласованность; обособ- ленность; внешняя обусловленность; структурированность (в части выделения подсистем)» [25, с. 10].

В связи с вышеуказанным видится обоснованным проанализировать историческое преобразование видов наказаний в отечественном уголовном законе, обратиться к зарубежному опыту, исследовать практику применения отдельных видов наказаний и иных мер уголовноправового характера вкупе с доктринальными оценками указанных аспектов.

Для корректного понимания предмета настоящей публикации отметим две ключевые дефиниции.

Уголовно-правовое воздействие , как известно, понимается как «система закрепленных в уголовном законе мер, направленных на реализацию задач по обеспечению охраны интересов личности, общества и государства от общественно опасных посягательств, мира и безопасности человечества, а также предупреждения преступлений» [24, с. 115].

В свою очередь, под системой уголовных наказаний предлагается понимать «обусловленное социальной средой и входящее в состав уголовной ответственности целостное множество взаимосвязанных элементов – уголовных наказаний, служащее для определения исходных границ наказуемости преступлений и получившее отражение в перечне уголовных наказаний, в статьях Общей части УК РФ, регламентирующих конкретные наказания, в типовых санкциях и в санкциях статей Особенной части УК РФ» [25, с. 10].

Историческое преобразование видов наказаний, их фактическая применяемость в настоящее время

В историческом аспекте отметим, что, согласно главе 4 УК РСФСР1, к лицам, совершившим преступления, могли применяться такие наказания, как: ссылка, высылка (исключенные в 1993 году)2, лишение свободы, испра- вительные работы без лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред, общественное порицание, конфискация имущества, лишение воинского или специального звания, направление в дисциплинарный батальон (для военнослужащих срочной службы). Кроме того, статья 23 предусматривала возможность назначения смертной казни в качестве исключительной меры наказания.

Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ или уголовный закон)1 с момента его создания и до конца 2003 года содержал 13 видов наказаний. Сохранились в арсенале правоохранительных органов (в сравнении с УК РСФСР) такие наказания, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение воинского или специального звания (в новой редакции – лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград), исправительные работы, конфискация имущества, направление в дисциплинарный батальон (в новой редакции – содержание в дисциплинарной воинской части), лишение свободы, смертная казнь; были исключены: увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред и общественное порицание; появились: обязательные работы, ограничения по военной службе, ограничение свободы и арест.

В 2003 году2 из рассматриваемого перечня была исключена конфискация имущества, а в 2011 году3 статья 44 была дополнена принудительными работами.

Отметим и весьма скромные комментарии авторов законопроектов относительно аргументации предлагаемых корректировок. В частности, пояснительная записка к законопроекту

№ 3048984 содержит ровно один абзац, обосновывающий необходимость исключения конфискации имущества: «С учетом весьма низкой эффективности такого вида наказания, как конфискация имущества, предлагается исключить его из УК РФ, заменив штрафом в качестве дополнительного вида наказания. При этом следует иметь в виду, что имущество, нажитое преступным путем, подлежит конфискации в порядке, предусмотренном статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Равным образом пояснительная записка к законопроекту № 559740-5 содержит следующую аргументацию: «В целях расширения возможности для суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы, вводится новый вид наказания – принудительные работы. Принудительные работы, предусматриваемые как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой и средней тяжести, а также за совершение впервые некоторых тяжких преступлений, будут отбываться в специально созданных исправительных центрах. Введение этого вида наказания планируется в 2013 году»5.

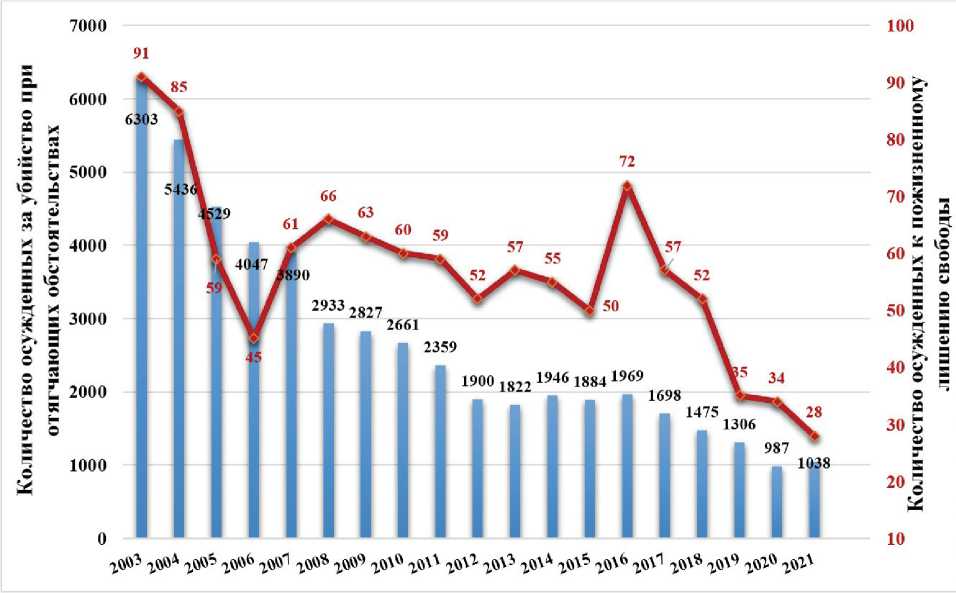

Фактическую применяемость различных видов наказаний можно проиллюстрировать показателями судимости по итогам 2021 года6 (рис. 1).

Данная диаграмма показательна по ряду причин:

во-первых, разнообразие преступного поведения, предполагающее дифференцированный подход к преступнику, выражается и в разнообразии применяемых к нему мер ответственности;

Рис. 1. Применяемость различных видов наказаний в Российской Федерации в 2021 г.

во-вторых, наиболее частыми применяемыми видами наказания являются лишение свободы и условное осуждение к лишению свободы, в совокупности составляющие 58 %. На втором месте по частоте применения – обязательные работы (16 %). Штраф как основное наказание применяется немногим чаще, чем к каждому десятому осужденному (12 %);

в-третьих, такие наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (232 факта в 2021 году), принудительные работы (1313 фактов), ограничения по военной службе (206 фактов), содержание в дисциплинарной воинской части (82 факта), применяются сравнительно редко (не отражены на диаграмме, поскольку доля указанных наказаний – менее 1 %).

С учетом сказанного можно отметить точку зрения И. А. Подройкиной, указывающей на фактическую востребованность практикой лишь 3–5 видов наказаний из 13 предусмотренных УК РФ [23, с. 132], поскольку 86 % осужденных привлекаются к лишению свободы, обязательным работам или штрафу, а с учетом лиц, привлеченных к исправительным работам, общее число осужденных к четырем видам наказаний составит 94 %.

Стоит ли говорить о необоснованной широте перечня видов уголовных наказаний лишь на том основании, что некоторые из них применятся относительно редко? На наш взгляд, ответ на данный вопрос скорее отрицательный, поскольку данное разнообразие предопределено, во-первых, задачами уголовного закона и принципами (в первую очередь справедливости) и, во-вторых, целями наказания. В своей совокупности указанные нормативные установления предполагают наличие у правоприменителя достаточного набора инструментов, позволяющих назначить осужденному именно ту меру ответственности, которая наиболее целесообразна в сложившейся ситуации.

Иной вопрос возникает, когда речь идет о наказаниях, которые предусмотрены, но не применяются фактически, либо были исключены, но имеются основания говорить о их эффективности.

Вопросы дополнения имеющейся системы мер уголовно-правового воздействия

Сказанное предполагает возможность обратиться к аспектам обоснованности и перспектив существования в уголовном законе, к примеру, смертной казни, ряда иных предлагаемых авторами видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

Достаточно дискуссионным видится и вопрос о смертной казни, относительно которой, например, Д. А. Шестаков замечает, что отечественный законодатель, сохраняя смертную казнь, «игнорирует исторически наметившуюся (по крайней мере, в Европе) тенденцию к смягчению репрессии» [36, с. 154].

Выбор именно смертной казни предопределен следующими обстоятельствами: нормативное закрепление возможности применения смертной казни в России в Конституции РФ и уголовном законодательстве с одновременным «мораторием» на ее применение; подписанный уже на протяжении более четверти века, но окончательно не ратифицированный Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод1; происходящие на геополитической арене события (Резолюция CM/Res(2022)2) о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы с 16 марта 2022 года2); самое пристальное внимание общественности к проблеме исключительной меры наказания3; большое количество как противников (к примеру, О. А. Малышева [18], И. А. Подройкина [22, с. 77], С. И. Луценко [17, с. 133], Е. В. Виноградова [8]), так и сторонников этой меры (к примеру, М. В. Бавсун [7, с. 13], П. А. Виноградова [9], Ю. В. Голик и А. И. Коробеев [11, с. 1405], Э. Ф. Побегайло [20]).

Отдельного внимания заслуживают предложения о введении «новых» ( новыми их можно именовать лишь относительно указанной выше смертной казни) видов наказаний.

Так, И. В. Поликарпова говорит о том, что статья 44 УК РФ должна быть дополнена положением о возложении обязанности загладить причиненный вред в виде материального возмещения вреда [26, с. 11], от которого законодатель отказался при разработке УК РФ.

Мы склонны считать, что данный тезис был уместен в 2000-х, сейчас же он несколько потерял свою актуальность, поскольку помимо существующих ранее форматов учета факта заглаживания вреда в уголовном законе (в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, одного из условий освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, учета в качестве требования для условно-досрочного освобождения и т.д.) появились нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба4, с назначением судебного штрафа5.

В своей совокупности данные нормы, как видится, уже оказывают необходимое «стимулирующее» воздействие на преступника, что говорит о целесообразности меры о заглаживании вреда.

И. Н. Соловьев, применительно к налоговым преступлениям, предлагал «разумную дифференциацию санкций», заключающуюся в ограничении виновных в некоторых гражданских правах (лишение права участвовать в выборах, лишение водительских прав, заграничных паспортов)» [31, с. 38].

Представляется, что указанные ограничения можно было бы отнести к вариантам лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, однако же говорить с уверенностью нельзя:

во-первых, поскольку возможность ограничения осужденных лиц в праве на выезд за пределы Российской Федерации итак закреплена федеральным законодательством (ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»6), в том числе в отношении осужденных условно

(см. определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 11 мая 2016 г. № 78-КГ16-91);

во-вторых, лишение права управления транспортным средством, широко применяемое для виновных в совершении преступлений в области дорожного движения, в отношении виновных в совершении налоговых преступлений не видится значимым сдерживающим фактором.

Вместе с тем возможности ограничения избирательных прав граждан достаточно детально регламентированы законодательством2, однако, даже с учетом последних изменений и включения уже более пятидесяти составов в качестве препятствия в реализации права быть избранным3, налоговые преступления к таковым не относятся.

Подчеркнем, что за период существования УК РФ высказывались самые разные точки зрения относительно оптимизации отечественной системы наказаний, указанные примеры – лишь иллюстрация факта научного поиска вариантов совершенствования системы уголовных наказаний. В настоящее время в свете обозначенных выше проблем и процессов глобализации видится обоснованным обращение к зарубежному опыту воздействия на преступников.

Химическая кастрация

Уголовное законодательство США, в отличие от отечественного, не находится в исключительном ведении Федерации. Как следствие, можно говорить о некоторой территориальной специфике наказуемости преступлений. Например, в то время, когда в Российской Федерации принимали ныне действующий УК РФ, в Калифорнии появился закон, предусматривающий химическую кастрацию в качестве обязательного наказания для «сексуальных» преступников (лиц, совершивших два и более раза такие преступления, как насильственное мужеложство, изнасилование и растление малолет- них), а также в качестве основания для условнодосрочного освобождения (на усмотрение суда) для совершивших преступление впервые.

В законах иных штатов в целом подобный подход был сохранен и предусматривал химическую кастрацию лиц, совершивших сексуальные преступления впервые, по решению суда лишь по желанию и с согласия осужденного [2, с. 104]. Важно понимать и то, что данное наказание исполняется по отбытию наказания в виде лишения свободы и длится до решения об отсутствии необходимости в его продолжении. Справедливости ради отметим, что принудительная химическая кастрация легализована лишь в трех штатах США [5, с. 59].

Характерно и то, что в ряде штатов химическая кастрация применяется и в отношении лиц, совершивших половые преступления повторно в отношении совершеннолетних [2, с. 105].

Причины ограниченной распространенности данного вида наказания можно раскрыть посредством указания доводов противников данной меры:

во-первых, указанное наказание признается североамериканскими учеными не соответствующим характеристике личности преступника (поскольку не все лица, совершающие половые преступления, обладают сексуальным расстройством) и, как следствие, неуместным с медицинской и жестоким с моральной точек зрения;

во-вторых, данный вид наказания характеризуется исследователями как физическое насилие над преступником, поскольку существует «весьма вероятный» риск необратимых последствий для здоровья (остеопороз, сахарный диабет, легочная эмболия и т. д.) [76]. Как следствие, авторы указывают, что спорной видится возможность существования такого наказания в контексте положений Конституции США [77], с учетом восьмой поправки, запрещающей жестокие и необычные наказания.

Отметим и то, что вопросы как отношения к педофилам, так и адекватных мер воздействия на них (в том числе возможности применения химической кастрации в отношении лиц, совершивших половые преступления в отношении несовершеннолетних (малолетних), периодически освещаются в ведущих новостных изданиях США: так, отмечается вызывающая опасение тенденция дестигматизации педофилии в образовательной среде1 (по существу – попытки возвести расстройства полового предпочтения в ранг нормального явления), выносятся на всеобщее обозрение проблемы противоречивости исследований педофилии, обсуждаются вопросы приоритетности лечения, а не наказания педофилов2 и т. д.

Выводы отечественных исследователей по данному вопросу не отличаются единообразием. Так, О. В. Хышиктуев указывает, что в Германии «в год около шести насильников добровольно соглашаются на данную процедуру. Шанс рецидива у оказавшегося на воле педофила составляет 84 %, а у человека, в отношении которого была применена химическая кастрация, – всего 3 %» [34, с. 55]. Подобный аргумент «повторности» совершения преступлений сексуального характера педофилами периодически звучит в научных кругах [12, с. 165]. И. А. Адмиралова, Э. О. Абдряхимова и Л. И. Рукабер указывают на имеющиеся факты снижения рецидива половых преступлений в отношении несовершеннолетних на 50 % в некоторых штатах США и Польше, где применяют химическую кастрацию [3, с. 121].

Особое место среди доводов в защиту химической кастрации занимает тезис о том, что иные методы лечения педофилов не эффективны [15, с. 32], «нарушение полового влечения по объекту (педофилия) является устойчивой характеристикой личности, что существенно повышает риск многократного совершения педофилами сексуальных посягательств в отношении детей» [35, с. 116]. Как следствие, даже в случае отбытия лишения свободы педофилы не смогут воздержаться от преступных действий, пока для их возраста будет актуальным удовлетворение сексуальной потребности.

В то же время А. Я. Авдалян утверждает, что эффективность применения данной меры крайне сомнительна, поскольку отсутствуют длительные исследования эффективности применения химической кастрации; коррекционный эффект имеет временный характер и пре- кращается вскоре после окончания приема ацетата медроксипрогестерона (или его аналога) (на данный недостаток обращают внимание и отечественные исследователи [33, с. 60; 29, с. 108]); наблюдается наличие существенных побочных эффектов [2, с. 107].

Если с первым доводом можно согласиться, то второй видится дискуссионным по меньшей мере, поскольку даже достижение временного результата – уже потенциально спасенное нормальное психологическое и половое развитие человека. Кроме того, можно говорить и о том, что прекращать применение препарата не стоит вплоть до наступления у педофила естественного периода снижения сексуальной активности. Справедливости ради отметим, что, согласно вступившей в силу с 1 января 2022 г. одиннадцатой редакции Международной классификации болезней (ICD-11), снижение сексуального влечения связывается с пожилым (преклонным) возрастом (Advancing age)3, под которым чаще всего понимают возраст старше 60–65 лет).

Зарубежное законодательство идет именно по такому пути, устанавливая, к примеру, срок химической кастрации до 15 лет [35, с. 116].

Аргумент, согласно которому «химическая кастрация не снимает неконтролируемую (непосредственную) агрессию» [33, с. 60], нельзя признать убедительным не только потому, что он не основан на конкретных результатах исследований, но и потому, что цель применения химической кастрации состоит не в снятии неконтролируемой агрессии, а в подавлении сексуальной активности.

Интересен довод противников химической кастрации, состоящий в том, что ее применение нарушает конституционный принцип равенства всех граждан, поскольку предполагает воздействие исключительно на лиц мужского пола [5, с. 62; 28, с. 44].

Ряд авторов указывают и на существенную затратность данного вида наказания для государства (до 32 млн руб. в год) [19, с. 134], даже с учетом того, что в зарубежных государствах имеется опыт включения препаратов для химической кастрации в систему медицинского страхования [28, с. 44].

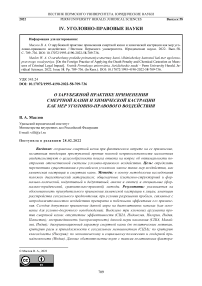

Рис. 2. Количество осужденных за изнасилование, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах, удельный вес в общей массе осужденных по статье 131 УК РФ

В связи с изложенным видится уместной статистика относительно числа осужденных за изнасилование, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах, и удельного веса в общей массе осужденных по статье 131 УК РФ1. Указанная статистика показательна, поскольку среди особо отягчающих обстоятельств имеются изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4); изнасилование, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (п. «а» ч. 5); изнасилование в отношении двух или более несовершеннолетних (п. «б» ч. 5) (рис. 2).

Статистические данные наглядно демонстрируют актуальность рассмотрения вопроса о причинах роста как абсолютных показателей, так и удельного веса осужденных по особо квалифицированным составам изнасилования, в том числе адекватности применяемых в отношении преступников рассматриваемой категории мер уголовной репрессии. Отметим и то, что более впечатляющим в абсолютных показателях видится число осуж- денных за насильственные действия сексуального характера (ч. 4, 5 ст. 132 УК РФ, содержание особо отягчающих обстоятельств в которых аналогично ч. 4, 5 ст. 131 УК РФ), составляющее по итогам 2021 года более 1400 человек.

Вместе с тем вопрос о химической кастрации половых преступников имеет несколько вариаций разрешения – включения данной меры в уголовный закон:

в качестве отдельного наказания (применяемого самостоятельного или в дополнение к основному наказанию);

в качестве иной меры медицинского характера [16, с. 298; 28], применяемой во время (в период) или после отбытия наказания;

в качестве условия для условно-досрочного освобождения [34].

Характерно и то, что в США до появления химической кастрации в качестве самостоятельного наказания данная мера применялась в качестве обязательного условия для условнодосрочного освобождения [14, с. 97], а также то, что авторы предлагают данную меру воспринимать и как обязательное условие назначения наказания, не связанного с лишением свободы, и как условие для условно-досрочного освобождения, и как меру, применяемую во время отбытия наказания [14, с. 98], к примеру, в виде лишения свободы.

Возможны и сочетания указанных форм: применение химической кастрации в качестве «постпенитенциарной медицинской коррекции» педофилов добровольно (как основание для условно-досрочного освобождения), принудительно (по медицинским показаниям) или в качестве дополнительного наказания [35, с.119].

Стоит отметить, что законодатель, понимая значимость охраны права на половую неприкосновенность, предпринимает существенные шаги в данном направлении. Наиболее масштабным видятся поправки в уголовный закон, принятые в 2012 г.1, которые, к примеру, предусматривали дополнительное основание для применения принудительных мер медицинского характера для больных педофилией, а также криминализацию следующих деяний:

-

а) уклонение лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от применения к нему принудительных мер медицинского характера (ч. 3 ст. 314 УК РФ) (осужденные в 2021 г. отсутствуют);

-

б) изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ) (3 осужденных в 2021 г.);

-

в) насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 132 УК РФ) (30 осужденных в 2021 г.);

-

г) половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 6 ст. 134 УК РФ) (3 осужденных в 2021 г.);

-

д) развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 135 УК РФ) (5 осужденных в 2021 г.).

Характерно и то, что самый известный законопроект, предполагающий дополнение уголовного закона химической кастрацией (в качестве принудительной меры медицинского характера), был отклонен в том числе ввиду отсутствия обоснования принудительного характера химической кастрации и отсутствия связи между применением химической кастрации и наличием у лица заболевания2.

Действительно, говорить об эффективности рассматриваемой меры возможно лишь в том случае, когда будет достоверно установлена существенная роль высокой сексуальной активности среди детерминант преступного поведения. В этой части стоит привести точку зрения Н. Ю. Скрипченко, согласно которой наблюдается прямая корреляционная связь между отклонениями в психике и криминальным деянием в отношении лиц, у которых диагностированы расстройства сексуального предпочтения (педофилия) [30, с. 126]. Уместна точка зрения ученых, указывающих на то, что среди обвиняемых в противоправных действиях сексуальной направленности в отношении малолетних/несовершеннолетних число лиц с педофилией составляет до 50 % [4, с. 87].

Наиболее оптимальным видится предложение о введении данной меры как в качестве условия для условно-досрочного освобождения, так и в качестве принудительной меры медицинского характера, применяемой после отбытия основного наказания в виде лишения свободы. Недопустимость признания данной меры видом наказания обусловлена фактом признания педофилии расстройством сексуального предпочтения как в текущей версии Международной классификация болезней (ICD-11

6D32)1, так и в действовавших ранее редакциях (ICD-10-F65.4; ICD-9-302.2).

Прежде чем сформулировать вывод, уточним, что, несмотря на достаточно бурный рост гормональной фармацевтики, применяемые для химической кастрации препараты (к примеру, Депо-Провер в США или Lupron Depot в Канаде) [28, с. 44] имеют все те же существенные побочные эффекты.

В дополнение к выводу о необходимости дальнейшего изучения (в первую очередь комплексного) вопросов применения химической кастрации подчеркнем, что видится обоснованным применение данной меры (в сочетании с психиатрическими (психологическими) мерами [13, с. 78; 19, с. 135]) в принудительном порядке к лицам, отбывшим наказание и имеющим расстройства сексуального предпочтения в случае появления препаратов, без серьезных побочных эффектов.

На период же отсутствия препаратов видится целесообразным предоставить выбор лицу, страдающему расстройством: подвергнуться химической кастрации и быть освобожденным из мест лишения свободы досрочно либо отбывать весь срок. При этом полагаем, что с учетом характеристики сексуального расстройства срок лишения свободы должен быть достаточно продолжительным.

Ключевым аргументом здесь, считаем, является отсутствие (по крайней мере, в настоящее время) иных эффективных способов коррекции действий лица, у которого существует высокий риск потери контроля над своими действиями.

Смертная казнь

Относительно применяемой в США на основе общественного одобрения смертной казни [68, p. 2] (справедливости ради отметим, что имеет место тенденция к снижению числа граждан США, одобряющих данную исключительную меру, с 65 % в августе 2020 г. до 60 % в июне 2021 г.2) следует сказать об отсутствии общепризнанных исследований, характеризующих эффективность данного вида наказания. Одни ученые указывают на отсутствие надежных и научно обоснованных доказательств «сдерживающего эффекта» смертной казни [44], другие в то же время на основе математических моделей делают вывод о том, что одна казнь спасает 18 (плюс/минус 10) [43] или 14 [82] потенциальных жертв ежегодно.

С учетом того, что данная мера не применяется на территории Российской Федерации, в то время как закреплена (и периодически приводится в исполнение) по меньшей мере в 78 странах [64], видится обоснованным обращение к зарубежному опыту.

Отметим, что исследователи юридического факультета Ричмондского университета среди проблем применения исключительной меры наказания называют:

-

– несправедливый и произвольный характер;

-

– расовую предвзятость;

-

– отсутствие достоверных сведений об эффективности;

-

– невозможность исправления ошибок, допускаемых системой уголовного правосудия [58, p. 92].

Особо обращается внимание на следующие негативные факторы:

-

– казнь в отношении тяжело психически больных преступников;

-

– применение без учета смягчающих обстоятельств (к примеру, не придавая значения факту того, что сам виновный был жертвой «глубокого» насилия);

– часто казни связаны не с объективными факторами, а с «исключительным невезением»: плохое представительство со стороны защиты; нахождение в округе, где прокурор имеет склонность к применению смертной казни; совершение межрасового преступления («Black-on-White»).

Ученые справедливо отмечают, что исключение данных обстоятельств фактически способно привести к отсутствию практики назначения смертной казни [61].

Исследователи Юридической школы Элизабет Хауб в Университете Пейс говорят о таких проблемах относительно смертной казни, как:

-

1) стоимость, на порядок превышающая расходы на пожизненное лишение свободы;

-

2) отсутствие сдерживающего эффекта, поскольку уровень убийств в штатах, где не применяется смертная казнь, ниже, нежели в штатах, где преступников лишают жизни;

-

3) расовая дискриминация в отношении преступников афроамериканцев;

-

4) риск казни невиновного [46, p. 614].

Примечательно, что данный вид наказания, по состоянию на 2012 год, применялся по меньшей мере в двадцати пяти штатах и на уровне федерации США активно дискутировался вопрос о необходимости выработки единообразных подходов к «смягчающим мерам» (обстоятельствам, установив которые, присяжные приходили к выводу о том, что виновный заслуживает снисхождения, и не могли назначить ему смертную казнь).

Однако даже выработка единообразного подхода к смягчающим мерам не способна гарантировать соблюдение равенства в масштабах федерации ввиду:

-

а) наличия большого количества процессуальных проблем [48, p. 637];

-

б) наличия проблем эмпатического разрыва между присяжными и обвиняемыми, не позволяющего первым объективно оценить все обстоятельства произошедшего [50].

Данный «разрыв» обусловлен спецификой взаимодействия в условиях изначально предвзятого отношения к виновному (в том числе ввиду существующей расовой проблемы [49]), а также неумением адвокатов показать «правдивое и подробное повествование о жизни преступника», демонстрирующее «его человеческую сложность, включая умственные, эмоциональные нарушения или нарушения развития, которые он изо всех сил пытался преодолеть» [69, p. 782].

Справедливости ради отметим, что достаточно впечатляющий перечень штатов, предусматривающих в законодательстве смертную казнь, не должен вводить в заблуждение. Так, например, в штате Айдахо лишь 3 % лиц, совершивших деяния, за которые предусмотрена смертная казнь, приговариваются к данной мере [42], что во многом связано со сложным и громоздким апелляционным процессом [68, p. 2].

Коллектив американских исследователей, на основе анализа более 350 приговоров и положительной динамики замены смертной казни пожизненным лишением свободы, пришел к выводу о том, что развитие общественных отношений объективно ведет к отмене смертной казни [74]. К схожим выводам о том, что мировая практика идет по пути исключения смертной казни ввиду сакрализации личности (sacralization of the individual) и преобладания интереса личности над интересами государства, приходят и китайские исследователи (указывая на исключения лишь в азиатских странах) [47, p. 36].

На ряд проблем в правоприменительной практике реализации смертной казни указывает исследователь из США, отмечая, что данная мера применяется, несмотря на умственную отсталость, психическое заболевание, убедительные доказательства раскаяния в совершенном деянии. Не принимается во внимание «безупречный или почти безупречный послужной список» виновного. Интересно и то, что Верховный суд США отстаивает позицию сторонников смертной казни, тогда как множится число оправданных присяжными, как и количество штатов, отказавшихся от данной меры [75], все чаще наблюдаются факты выбора прокурорами иных мер ответственности за деяния, предусматривающие смертную казнь [66].

В США видится еще одна проблема, суть которой в том, что высшая судебная инстанция, хоть и признает смертную казнь допустимой, устанавливает соответствующие основания для освобождения от данной меры наказания (в том числе относительно лиц с ограниченными умственными возможностями). В то же время ряд штатов (к примеру, Техас и Флорида), несмотря на данную позицию высшей судебной инстанции, выносили приговоры в отношении умственно отсталых лиц, не понимающих характер своих действий, следствием чего стала смерть более 140, с федеральной точки зрения не заслуживающих такого наказания, лиц [63].

В качестве следствия транслируется показательная статистика применения исключительной меры наказания в штатах, традиционно известных как «оплоты смертной казни»: Вирджиния, являвшаяся когда-то третьей по количеству исполняемых смертных приговоров в стране, но за 7 лет в ней не было ни одного смертного приговора; Оклахома, являющаяся вторым штатом в стране по количеству исполняемых смертных приговоров, в 2018 г. здесь был вынесен всего один смертный приговор (и

2 годом ранее); Техас, являющийся штатом с самым высоким уровнем исполнения приговоров в стране, в 2018 г. имел всего 7 новых смертных приговоров (и 4 годом ранее) [60, p. 10].

Закономерным видится, что спустя 10 лет неприменения смертной казни в штате Вирджиния в 2021 году было принято решение об исключении данной меры из арсенала правоохранительных органов [58].

Вообще, стоит подчеркнуть, что курс на постепенный отказ от смертной казни был начат в США еще в 2000-х. К примеру, в штате Нью Джерси – в 2007 г., а аргументы законодатели приводили такие:

-

а) за 25 лет действия смертной казни ни один приговор не был приведен в исполнение (люди погибали в камерах смертников от старости);

-

б) родственники жертв были против смертной казни преступников (если быть точным – против постоянных походов по судам, необходимых в рамках процедуры обжалования);

-

в) непомерные затраты на апелляции приговоренных к смерти1.

Говоря о «смягчающих обстоятельствах», отметим, что по такому пути идет и законодательство Индии, признавая, что приговоры в виде смертной казни должны выноситься в строгом соответствии с принципами юридического равенства (без учета социальноэкономического статуса, религии, расы, касты или вероисповедания обвиняемого или жертвы; аполитичны) [80, p. 45]. Однако исследования позволяют говорить о неравенстве по признакам касты (класса), а также о том, что социально и экономически не защищенные слои много более подвержены риску смертной казни (76 % осужденных идентифицировали себя как экономически отсталые классы и религиозные меньшинства) [80, p. 52].

Среди причин курса на отмену смертной казни (а равно и одним из аргументов к ее отмене) ученые из США отмечают широко распространившийся метод Колорадо (метод Вай-мора) (Colorado Method) отбора присяжных заседателей. Разработанный адвокатом из Колорадо Дэвидом Ваймором (David Wymore) метод предполагает заблаговременную оценку и ранжирование присяжных по вероятности вынесения ими вердикта в пользу лишения свободы вместо смертной казни. Данный метод, существенно опирающийся на личностную психологию, при умелом применении и должной квалификации защитника с высокой долей вероятности позволяет избежать смертной казни [67, p. 6].

Обращение к методу Колорадо можно назвать лишь верхушкой айсберга, скрывающей много более значимую проблему – проблему моральной ответственности присяжных заседателей за принимаемое ими решение.

Не менее острыми являются проблемы предвзятости со стороны должностных лиц в отношении виновных, относящихся к сексуальным меньшинствам (чья ориентация отличается от гетеросексуальной) («LGBTQ + people») [78], а также существенная политическая составляющая при реализации смертной казни, о чем свидетельствует 13 казней в период с июля 2020 по январь 2021 года (последние шесть месяцев президентства Трампа), в то время как за предыдущие 57 лет было три федеральных казни и ни одной с 2003 года [55, p. 17].

Интересны и современные научные изыскания в направлении необходимости исследования реакции организма на введение смертельной инъекции, что создает риски страданий и сильной боли. Отсутствие таковых позволяет авторам заявлять о бесчеловечности современных методов казни ( «The care given to animals at the end of their lives is more humane than the current execution method standards» [72, p. 15]).

Нужно понимать, что существующая в США система длительных пересмотров приговоров (помимо указанных уже проблем финансовой затратности и нежелания со стороны родственников жертвы посещать суды) создает существенные предпосылки для феномена камеры смертников (Death Row Phenomenon ) – ситуации, в которой длительное одиночное заключение под угрозой смерти приводит некоторых заключенных к суициду, психическим расстройствам или отказу от дальнейших апелляций [68, p. 2].

Применение смертной казни осложнено проблемами квалификации и правовой основы действий сотрудников исправительных учреждений. Если «инструментов административного права» для повседневной профессиональной деятельности у данных сотрудников достаточно, то, говоря об исполнении смертной казни, в законодательстве штатов имеются существенные проблемы, следствием которых выступает поиск должностными лицами информации о смертельных инъекциях в поисковой системе Google [59, p. 554]. Вместе с тем как относительно процедур, так и относительно инъекций в США в настоящее время не сложилось унифицированного подхода, исключающего возможности ошибок и неудач во время исполнения наказания [73, p. 44]. Характерно и то, что в Индии, где смертная казнь применяется путем повешения [64], вопросам исполнения наказания столь пристального внимания не уделяется.

Ученые юридического факультета Университета Макгилла, критикуя устоявшуюся в США точку зрения, что смертная казнь должна быть исключена ввиду таких обстоятельств, как неправомерное осуждение невиновных, расовое неравенство и финансовые затраты, утверждают, что не уделяется внимание ключевому фактору – бесчеловечности смертной казни [53, p. 59] (приводя, среди прочего, в качестве довода точку зрения выдающегося французского философа XX века Мишеля Фуко [54]).

В исследованиях индийских ученых указывается, что за 30 лет было вынесено лишь 16 приговоров с наказанием в виде смертной казни, что, с учетом повышения уровня преступности, «ложного» чувства справедливости, а также того, что «ни один преступник не совершает преступление, осознавая, что будет пойман», свидетельствует о необходимости исключения данной меры [56, p. 4]. Стоит отметить, что теория сдерживания (теория, согласно которой преступники «соизмеряют выгоду» от преступной деятельности с потенциальными рисками, например, в виде привлечения к ответственности) достаточно активно критикуется как в Индии [52, p. 11], так и в США [40].

Ученые Национального юридического университета Раджива Ганди (Индия) указывают на невозможность достижения справедливости посредством смертной казни ввиду того, что понимание «справедливости», как правило, различно для правонарушителя, семьи жертвы и общества, равно как и того, что выжившие или их семьи не обязательно желают для обвиняемого не только смертной казни, но даже иного строгого наказания, в связи с чем перспективным видится «восстановительное правосудие»1.

К схожим выводам пришли другие индийские исследователи (Национальный университет обучения и исследований в области права), которые акцентируют внимание на проблеме справедливости при назначении смертной казни (в контексте определения преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь), указывая на неоднозначную практику вынесения исключительной меры наказания за деяния, которые явно нельзя отнести к «бесчеловечным» и заслуживающим данной меры (например, заговор с целью нападения на парламент). Еще один немаловажный аспект затрагивают ученые, указывая, что время между вынесением первоначального приговора и его исполнением составляет более чем десять лет [65].

На проблему оценки смягчающих обстоятельств индийскими судами (в чем-то схожую с существующей в США) указывают исследователи, говоря о наличии в приговорах судов «утилитарных оправданий» с акцентом на коллективную совесть («collective conscience») как ключевой фактор для вынесения вердикта [70].

Иные индийские ученые на примере дела Мохаммед Аджмал Амир Касаба (пакистанского террориста, члена Лашкаре-Тайба, участника серии терактов, совершенных в индийском городе Мумбаи с 26 по 29 ноября 2008 года, казненного в 2012 году) утверждают, что смертная казнь не имеет сдерживающего потенциала относительно террористических преступлений и в подобных случаях является лишь «удовлетворением негодования граждан» [41].

В целом же индийские ученые указывают на следующие недостатки смертной казни:

-

а) «бесчеловечный» характер (с учетом того, что в Индии данная мера исполняется посредством повешения);

-

б) длительность апелляционных процедур, влекущая «неуверенность и неопределенность», которые травмируют приговоренных к смертной казни (по своей сути речь идет все о том же феномене камеры смертников);

-

в) недоказанность эффективности сдерживающего потенциала;

-

г) гендерная предвзятость. Помимо указанных выше проблем неравенства в части экономического и социального положения, можно отметить, что за всю историю существования данной меры наказания ни одна женщина в Индии не была казнена [57, p. 2295].

Справедливости ради отметим, что отечественное уголовное законодательство (ч. 2 ст. 59 УК РФ) закрепляет невозможность назначения смертной казни в отношении женщин. Конституционность данного ограничения оспаривалась, однако положение было признано соответствующим закрепленным в Конституции Российской Федерации принципам и нормам1. Вместе с тем можно сказать, что данные нормативные установления в последние годы все же являются предметом дискуссий отечественных ученых, однозначно усматривающих нарушение принципа равенства в уголовном праве России. Указывается, что законодатель необоснованно нарушает международные, конституционные и общие принципы права, признавая приоритет гендерных стереотипов и мнимой распределяющей справедливости [1], обосновывающих необходимость корректировки нормы в целях распространения ее действия только на беременных женщин, поскольку общественная опасность преступлений, совершаемых женщинами, аналогична общественной опасности преступлений, совершаемых мужчинами [6, с. 29].

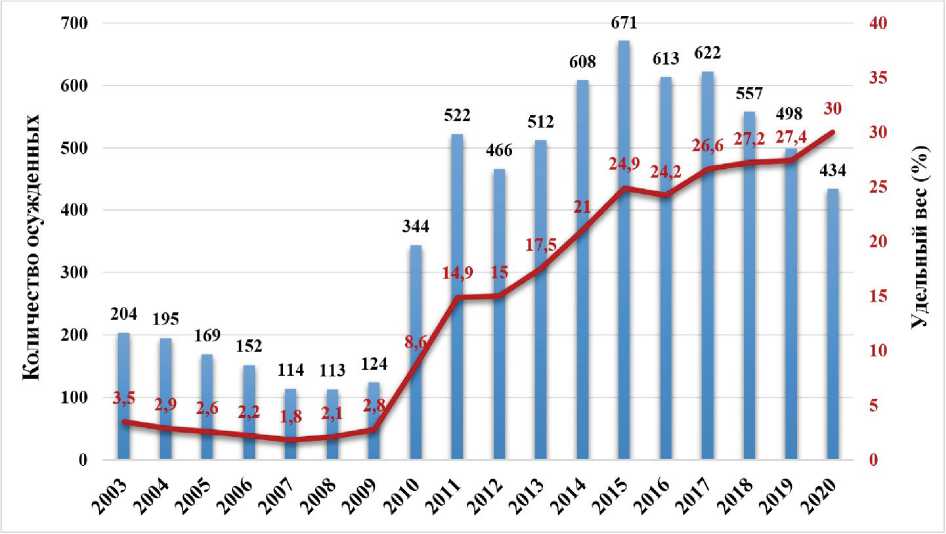

С указанными доводами можно было бы в основном согласиться, если бы не объективные факторы:

-

а) стабильно низкие показатели удельного веса осужденных женщин (в пределах 14 %) на протяжении последних двух десятилетий;

-

б) снижение абсолютных показателей числа осужденных женщин за период с 2001 по 2021 год.

Динамика указанных показателей2 представлена на диаграмме (рис. 3).

Безусловно, без характеристики структуры женской преступности говорить об изначально меньшей общественной опасности данной категории преступников не представляется

Рис. 3. Количество осужденных женщин и их удельный вес в общем числе осужденных в РФ (2003–2021 гг.)2*

возможным. Однако проведение подобного анализа не позволит уложиться в рамки публикации. Можно указать, к примеру, число женщин, осужденных за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах, по итогам 2021 года – 81. С учетом общего числа осужденных по части 2 статьи 105 УК РФ – 10731, удельный вес женщин составляет 7,5 %.

Необходимо учитывать, что и женщинам свойственно совершать деяния, ужасающие своей жестокостью и масштабами (вспомнить хотя бы дело Антонины Макаровой «Тоньки-пулеметчицы», признанной виновной в убийстве 168 человек и расстрелянной в 1979 г.). Однако отметим и то, что ограничение применимости смертной казни в отношении женщин (как, впрочем, и в отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста) выступает международным нормативным требованием уже более чем сорок лет2.

Уместно сказать, что УК РСФСР в первоначальной редакции более трех десятилетий ограничивал возможность применения смертной казни в отношении женщин, находящихся в состоянии беременности во время совершения преступления или к моменту вынесения приговора (равно как к женщине, находящейся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора), вплоть до поправок3, установивших запрет применения исключительной меры наказания ко всем женщинам без исключения.

В дополнение к указанным аргументам против крайней меры наказания индийские исследователи критикуют и законодательные корректировки 2018 года, предусмотревшие смертную казнь за изнасилование лиц, не достигших 12-летнего возраста, прибегая к следующим аргументам.

Во-первых, нарушение принципа равенства ввиду:

-

а) неравной защиты потерпевших, не достигших 12 лет, и лиц, старше данного возраста;

-

б) неравного подхода к наказуемости лиц, поскольку, согласно национальному законодательству Индии, применять смертную казнь к лицу, выданному Правительству Индии иностранным государством возможно лишь тогда, когда в данном государстве предусмотрена смертная казнь (иначе подлежит назначению пожизненное лишение свободы) [52, p. 6]. В контексте сказанного стоит указать на ряд исследований из других регионов, поднимающих подобные межгосударственные проблемы применения смертной казни. Так, ученые из Центральной Африки, исследуя проблему взаимодействия государств, практикующих смертную казнь и отказавшихся от ее применения, акцентируют внимание на проблеме возможного бегства виновного лица с целью избежать ответственности [51]. Ученые из Северной Америки отмечают проблему отсутствия повсеместного отказа от смертной казни в мировой практике, вследствие чего государства, отказавшиеся от данной исключительной меры, выдавая лицо, которому грозит смертная казнь, не заручившись гарантиями о неприменимости в отношении него данной меры, де-факто могут считаться сторонниками смертной казни (см. на примере Канады [62, p. 7]). Говоря о Канаде, примечательным видится дело «Киндлер против Канады», в ходе которого была признана конституционной экстрадиция лица в страну, где ему грозит смертная казнь4.

Во-вторых, криминологическая недоказанность эффективности смертной казни. В данном случае авторы приводят в качестве примера два показателя:

-

а) 30 000 убийств в год без динамики в сторону уменьшения;

-

б) 1,936 фактов изнасилований потерпевших, не достигших 12 лет, (удельный вес среди всех изнасилований – 5,16 %) по итогам 2016 года (по данным National Crime Records Bureau).

В-третьих, заявление об изнасиловании фактически делает саму жертву убийцей, по- скольку 94,64 % случаев изнасилований характеризуются тем, что жертва знает преступника.

В-четвертых, предусмотренная за изнасилование мера наказания – смертная казнь – может повлиять на убийство жертвы, совершаемое насильником, чтобы попытаться избежать исключительной меры наказания.

В-пятых, нарушение принципа применимости смертной казни лишь в самых «редчайших» («rarest of the rare») случаях.

В-шестых, дискриминационный характер смертной казни, ориентированной на бедных и обездоленных и обходящей стороной богатых и состоятельных [52, p. 12].

Кроме того, учеными в качестве примера приводится решение Верховного суда США по делу «Кеннеди против Луизианы»1, в котором было признано неконституционным (противоречащим восьмой поправке к Конституции США) назначение смертной казни за деяние, не связанное с лишением жизни или совершенное против интересов государства (в данном деле осужденным был насильник своей неродной восьмилетней дочери, оставшейся в живых). Данный подход видится исследователем корректным с точки зрения принципа справедливости и соразмерности [52, p. 13].

Вообще, стоит отметить, что вопрос наказуемости смертной казнью изнасилований в США дискутировался как на доктринальном уровне, так и на уровне решений высшей судебной инстанции еще с 1970-х годов, когда было принято решение «Кокер против Джорд-жии»2, констатировавшее нарушение восьмой поправки вынесением смертного приговора обвиняемому за изнасилование ввиду явной несоразмерности деяния и последствий.

Данные аргументы, на наш взгляд, в целом, несомненно, заслуживают внимания, однако не со всеми можно согласиться в полном объеме. В частности, довод о нецелесообразности неравной защиты потерпевших по возрастному критерию нельзя назвать убедительным. Дело в том, что посягательство на потерпевшую, не достигшую 12-летнего возраста, представляется одним из показателей большей общественной опасности лица, совер- шающего данные действия. Об этом свидетельствует тот факт, что потерпевшая не может оказать активное сопротивление преступнику (к примеру, не осознавая в полной мере характера преступных действий либо ввиду физического превосходства последнего), преступник же, в свою очередь, сознательно использует указанные обстоятельства.

Ученые из Южной Азии, исследовав вопрос эффективности смертной казни в развитой (Канаде), развивающейся (Бангладеше) и наименее развитой (Судане) странах, указывают, что уровень преступности с введением смертной казни не снизился [79].

Ученые из Пакистана, исследуя законодательные корректировки по наказуемости терроризма: мораторий на смертную казнь в стране в 2008 г. (в рамках реализации резолюции № 62/149 Генеральной Ассамблеи ООН «Мораторий на применение смертной казни») и его отмена в 2014 г., пришли к выводу о неэффективности смертной казни как средства сдерживания терроризма. Аргументы в данном случае касались:

-

– конкретных фактов использования смертной казни в качестве политического инструмента;

-

– наличия оправдательных приговоров в отношении лиц, находящихся 11 лет в камере смертников, и признания невиновным лица, уже подвергнутого смертной казни;

– несоответствия практики применения смертной казни международным обязательствам в области прав человека и стандартам справедливого судебного разбирательства [38, p. 13].

Справедливости ради отметим, что аргументация относительно отсутствия эффективности строится не на эмпирических данных, а на отсылках к точке зрения пакистанского ученого Farhan Zahid и известного гражданского активиста, правозащитника, исполнительного директора Центра мира и светских исследований (Centre for Peace and Secular Studies) Diep Saeeda [38, p. 10].

В данном случае уместно будет отметить, что оценка степени эффективности смертной казни (часто определяемой посредством сравнения с пожизненным лишением свободы) затруднена обстоятельством «исключительности»: число лиц, совершающих общественно опасные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде смертной казни, ничтожно мало.

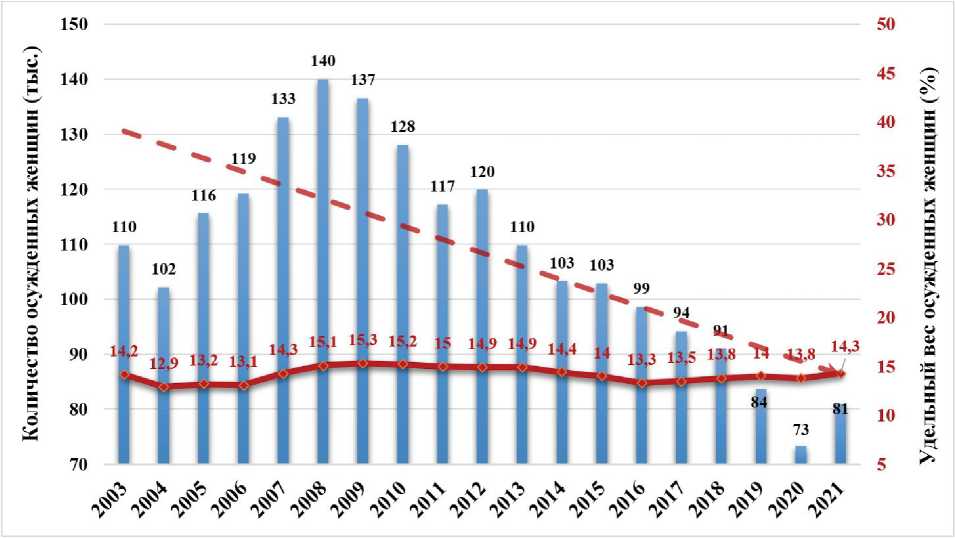

Рис. 4. Количество осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах и количество лиц, которым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в России (2001–2021 гг.)

Причем речь идет как об абсолютных показателях, так и о доле в общей массе осужденных за совершение преступлений.

Статистические данные о числе осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах и числе лиц, которым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в России за период с 2001 по 2021 гг.1, приведены на диаграмме (рис. 4).

Даже с учетом того, что доля осужденных к пожизненному лишению свободы среди всех осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах выросла почти в два раза (с 1,44 % в 2001 г. до 2,7 % в 2021 г.), не приходится говорить о том, что из этих данных можно делать хоть какие-то выводы. Стоит лишь констатировать несостоятельность подхода, предполагающего оценку динамики убийств (осужденных за убийства) как ключевого фактора определения эффективности смертной казни.

Представители адвокатского сообщества Малайзии акцентируют внимание на проблеме безальтернативности смертной казни за ряд преступлений, указывая на практику безуспеш- ного обжалования приговоров со ссылкой на конституционные принципы «равенства», «справедливого судебного разбирательства», аргумент «судебной власти» («Judicial Power») (отсутствие дискреционных полномочий у суда), как и на аргумент «соразмерности» [81, p. 78].

Индонезийские исследователи, проанализировав эффективность применения смертной казни в борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, пришли к выводу об отсутствии превентивного потенциала, поскольку наблюдался рост преступлений указанной направленности на 0,03 % [45, p. 36].

Безусловно, такую аргументацию нельзя назвать достаточно убедительной, однако сам факт зарубежного опыта борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков заслуживает внимания.

Говоря о концепции восстановительного правосудия стоит отметить выводы ученых из Южной Азии, исследовавших последние слова осужденных к смертной казни. Феноменологический анализ показал дефиницию принадлежности преступников к маргинализованной части общества, а также слабые признаки «личностной трансформации» во время одиночного заключения, в своей совокупности существенно снижающие шансы на исправление [39, p. 125].

Западноафриканские ученые (Нигерия) указывают на необходимость отказа от смертной казни ввиду:

-

а) невозможности достижения реабилитационного принципа (целей) наказания;

-

б) практики дискриминационного (классового) характера осуждения на смертную казнь;

-

в) необходимости «переориентации» общества на безусловный приоритет человеческой жизни;

-

г) недоказанности большей эффективности данной меры наказания по сравнению с мерой лишения свободы.

При этом среди препятствий относительно отмены смертной казни авторы отмечают:

-

а) конституционные положения, предусматривающие возможность назначения данной меры;

-

б) криминогенную ситуацию (всплеск таких насильственных преступлений, как убийства, похищения людей и вооруженные грабежи);

-

в) религию (с учетом нерешенного с 1953 года религиозного вопроса в Нигерии);

-

г) общественное мнение, поддерживающее смертную казнь (70 %) населения, вкупе со значимостью политического суверенитета Нигерии в глазах граждан, не позволяющего, несмотря на мировую тенденцию к постепенной отмене смертной казни (в первую очередь в США, что актуально в свете обретения независимости Нигерии от Великобритании лишь в 1960 г.), принять такое решение в противовес общественному мнению [37, р. 52].

Говоря о данной составляющей относительно Российской Федерации, стоит отметить хоть и имеющие тенденцию к снижению, но все же стабильно высокие показатели количества опрошенных, признающих смертную казнь допустимой (от 80 % в 2001 г. до 69 % в 2019 г.) 1.

Результаты

Ученые самых разных стран (США, КНР, Индии, Пакистана, Малайзии, Индонезии и Нигерии и др.) все чаще приходят к выводу о несостоятельности смертной казни как меры уголовного наказания. При этом наибольший интерес (что вполне объяснимо) к указанному во- просу прослеживается у исследователей из США. Если в начале 2000-х годов исследователи говорили об эффективности смертной казни, то сегодня наблюдается кардинально противоположная картина.

В качестве ключевых (наиболее часто встречающихся) аргументов против смертной казни выделим три:

-

1. Отсутствие эффективности (влияния на уровень преступности), особенно в сравнении с пожизненным лишением свободы (США, Индонезия, Нигерия, Индия, Пакистан). Несмотря на некоторые дискуссионные неточности (ис-точникового и методологического характера) в ряде исследований, нельзя не подчеркнуть единодушие в указанном аспекте.

-

2. Несправедливость (несоразмерность) данной меры наказания (США, Малайзия, Индия), в том числе с учетом отсутствия единообразия в вопросах категорий преступлений, за которые предусматривается смертная казнь, а также перечня смягчающих обстоятельств, при наличии которых данная мера не назначается (США, Индия).

-

3. Дискриминационный характер смертной казни (по политическим мотивам, а также критерию расы и принадлежности к сексуальным меньшинствам (США); по критерию клас-са/касты (Нигерия); по экономическому и социальному положению и гендерной принадлежности (Индия).

Данные обстоятельства вкупе с такими негативными факторами, как судебные ошибки, стоимость и длительность апелляционных процедур, феномен камеры смертников (Death Row Phenomenon) и распространившийся и фактически минимизировавший возможность осуждения к смертной казни при должном подходе адвоката метод Колорадо (Colorado Method) , свидетельствуют об однозначной доктринальной поддержке отказа от смертной казни как инструмента национальной уголовной политики.

Заключение

В дополнение к выводу о необходимости дальнейшего изучения (в первую очередь комплексного) вопросов применения химической кастрации подчеркнем, что видится обоснованным принудительное применение данной меры (в сочетании с психиатрическими (психологи- ческими) мерами) к лицам, отбывшим наказание и имеющим расстройства сексуального предпочтения при условии появления препарата, лишенного существующих недостатков (высокая вероятность серьезных побочных эффектов, непродолжительность воздействия и т.д.). В настоящее время видится перспективным закрепление возможности применения химической кастрации на добровольных (диспозитивных) началах в качестве принудительной меры медицинского характера и условия для условно-досрочного освобождения лиц.

Говоря о перспективах существования смертной казни в отечественном законодательстве с учетом как указанного выше зарубежного опыта, так и имеющихся точек зрения на целесообразность отказа от смертной казни ввиду необходимости «укрепления конституционной идентичности» [8, с. 44], поддерживая тенденцию по отказу от данной меры наказания, стоит сделать лишь одну оговорку. Дело в том, что деяния, за которые применение смертной казни признавалось ранее обоснованным (а в ряде государств признается до сих пор), направлены против жизни. Если быть точным, «целевой категорией» преступников, подлежащих данной мере в новейшей истории, в подавляющем большинстве случаев выступали серийные убийцы. Вместе с тем оценить эффективность данной меры посредством анализа динамики абсолютных и (или) относительных (к примеру удельного веса) показателей убийств находим проблематичным ввиду исключительного характера данного преступления (подтверждением является представленная статистика осуждения крайне малого числа лиц, совершивших убийство при отягчающих обстоятельствах к пожизненному лишению свободы). При условии, что данные лица будут отбывать пожизненное лишение свободы и никогда не выйдут на свободу, можно с уверенностью говорить о равной эффективности смертной казни и пожизненного лишения свободы (ведь в местах отбывания наказания лицо не сможет совершить новое преступление), что, с учетом обозначенных выше проблем исключительной меры наказания, однозначно свидетельствует об отсутствии целесообразности закрепления данной меры наказания в уголовном законодательстве России.

Список литературы О зарубежной практике применения смертной казни и химической кастрации как мер уголовно-правового воздействия

- Абдрахманова Е. Р., Савельев И. С. Тендерный подход в уголовном праве РФ: смертная казнь и пожизненное лишение свободы как «мужские» наказания // Российский следователь. 2014. № 13. С. 31-34.

- Авдалян А. Я. Кастрация лиц, совершивших половые преступления: опыт США // Уголовное право. 2013. № 4. С. 102-108.

- Адмиралова И. А., Рукабер Л. И., Абд-ряхимова Э. О. К вопросу о защите конституционного права ребенка на жизнь // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. № 4 (60). С. 119-122.

- Антонова Е. Ю., Кириллов М. А. Дифференциация уголовной ответственности за преступления сексуальной направленности в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц: анализ законодательных новелл // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (44). С. 82-89. DOI 10.24411/2078-5356-2018-10413.

- Антонова Е. Ю. Педофилия как основание применения химической кастрации: аргументы pro et contra // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2016. № 2 (35). С. 54-63.

- Асланян С. Г. Вопросы соблюдения гендерного равенства в правовой регламентации высших мер уголовного наказания // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 3 (41). С. 26-30.

- Бавсун М. В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. 39 с.

- Виноградова Е. В. Российская конституционная идентичность. Смертная казнь, против и. против // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 55. C. 2247. DOI: 10.17072/1995-4190-2022-55-22-47.

- Виноградова П. А. Правовая природа моратория на смертную казнь // Уголовное право. 2015.№ 1. С. 22-27.

- Голик Ю. В., Иногамова-Хегай Л. В., Комиссаров В. С., Номоконов В. А. О национальной концепции уголовного права // Уголовное право. 2006. № 2. С. 18-20.

- Голик Ю. В., Коробеев А. И. Реформа уголовного законодательства России: быть или не быть // Lex russica (Русский закон). 2014. Т. 97, № 12. С. 1399-1410.

- Гусарова М. В. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних по уголовному законодательству Российской Федерации и ряда зарубежных стран // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11, № 1. С. 160-169.

- Диденко А. В. Проблемы применения антиандрогенной терапии в местах лишения свободы в отношении осужденных, совершивших преступления сексуального характера // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2 (19). С. 77-84.

- Дьяченко А. П., Цымбал Е. И. Предупреждение педофильных посягательств // Уголовное право. 2009. № 2. С. 94-99.

- Жога Е. Ю., Плюгина И. О. Уголовно-правовые и судебно-психиатрические проблемы применения принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим преступления против половой свободы малолетних // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2013. № 1(19). С. 30-33.

- Ким В. В., Юнусов М. Ф. О. Химическая кастрация как мера медицинского характера // Современный ученый. 2021. № 1. С. 295-300.

- Луценко С. И. Институт смертной казни как правовой атавизм // Современное право. 2018. № 1. С. 128-133.

- Малышева О. А. Современная уголовная политика Российского государства и ее реализация на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2006. 519 с.

- Мингес И. А. Химическая кастрация педофилов: за и против // Теория и практика общественного развития. 2014. № 21. С. 133135.

- Побегайло Э.Ф. Смертная казнь как эффективная мера общественной безопасности // Публичное и частное право. 2010. № 3. С. 24-36.

- Подройкина И.А. К вопросу о принципах уголовного наказания // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 12 (55). С. 74-77.

- Подройкина И. А. Полемика о смертной казни и перспективы ее существования в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 8. С. 77-82. DOI: 10.24158/pep.2019.8.13.

- Подройкина И. А. Понятие системы уголовных наказаний с позиции общей теории систем // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 2(85). С. 132-136.

- Подройкина И. А. Размышления об уголовной ответственности и формах ее реализации // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. № 7. С. 114-117.

- Подройкина И. А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном законодательстве России: автореф. дис. ... д-ра юрид наук. Омск, 2017. 42 с.

- Поликарпова И. В. Уголовная политика России в отношении посягательств на здоровье и ее влияние на квалификацию преступлений: на примере ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: автореф. дис. ... канд. юрид наук. Саратов, 2008. 30 с.

- Пудовочкин Ю. Е., Андрианов В. К. Закономерности уголовного права: к постановке проблемы // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 7. С. 10-20.

- Романовский Г. Б. Химическая кастрация педофилов // Законность. 2011. № 9 (923). С.41-45.

- Семенцова И. А. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим расстройствами сексуального предпочтения: дискуссионные вопросы // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 7 (74). С. 107-109.

- Скрипченко Н. Ю. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Журнал российского права. 2017. № 1(241). С. 123-130. DOI 10.12737/23712.

- Соловьев И. Н. Реализация уголовной политики России в сфере налоговых преступлений: проблемы и перспективы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. 46 с.

- Третьяков И. Л. Уголовная политика России: общетеоретические и прикладные проблемы: дис. ... д-ра юрид наук. Санкт-Петербург, 2006. 384 с.

- Хромова Н. М. Кастрировать нельзя помиловать: где ставить запятую? // Законодательство и экономика. 2015. № 11. С. 57-60.

- Хышиктуев О. В., Калашникова В. И. Химическая кастрация педофилов и насильников: зарубежный опыт и возможность его применения в России // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2020. № 2. С. 51-59. DOI 10.18101/2658-44092020-2-51-59.

- Цымбал Е. И., Дьяченко А. П. Повышение эффективности уголовно-правовой защиты детей от сексуальных посягательств // Уголовное право. 2012. № 1. С. 115-120.

- Шестаков Д. А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенденции к смягчению репрессии // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1998.№ 4. С. 154-161.

- Aisekhaghe D. The Death Penalty as a Penological Policy under the Nigerian Criminal Law: An Appraisal (September 20, 2007). 53 p. DOI: 10.2139/ssrn.3825788.

- Ajmal A., Noor S. United Nations Moratorium on Death Penalty and Its Implications on Counter Terrorism (March 25, 2021). 16 p. DOI: 10.2139/ssrn.3813960.

- Amjad I. and Raf M. S. A Phenomeno-logical Analysis of Death Row Inmates' Last Words // Pakistan Journal of Criminology. 2017. Vol. 9, Issue 3. Pp. 114-127.

- Anderson D. A. The Deterrence Hypothesis and Picking Pockets at the Pickpocket's Hanging. 2000. 28 p. DOI: 10.2139/ssrn.214831.

- Boruah J. Kasab's Death Penalty: A Review on its Validity // National Law University Assam Student Law Review (NLUALR). 2018. Vol. 2, Issue 2. Pp. 35-38. DOI: 10.2139/ssrn. 3814814.

- Cover A. Narrowing Death Eligibility in Idaho: An Empirical and Constitutional Analysis (February 8, 2022) // Idaho Law Review. 2022. Vol. 57, Issue 3. Pp. 560-607.

- Dezhbakhsh H., Rubin P. H., Shepherd J. Does Capital Punishment Have a Deterrent Effect? New Evidence from Post-Moratorium Panel Data. 2003. 30 p.

- Fagan J. Death and Deterrence Redux: Science, Law and Causal Reasoning on Capital Punishment // Ohio State Journal of Criminal Law. 2006. Vol. 4. Pp. 255-320; Columbia Public Law Research Paper № 06-125.

- Hartanto H., Ningrum Amin B. S. The Effectiveness of the Death Penalty as a Preventive Action in Suppressing the Number of Narcotics Crimes in Indonesia // ScienceRise: Juridical Science. 2021. Issue (1(15). Pp. 29-37. DOI: 10.15587/2523-4153.2021.225793.

- Heller D. Death Becomes the State: The Death Penalty in New York State - Past, Present, and Future // Pace Law Review. 2008. Vol. 28, Issue 3. Pp. 589-615.

- Hsu J. C.-S. Right to Life and Capital Punishment in Transnational Judicial Dialogue // Asian Journal of Comparative Law. 2021. Vol. 16, Issue 2. Pp. 311-337. DOI: 10.1017/asjcl. 2021.22. 36 p.

- Hughes E. Arbitrary Death: an Empirical Study of Mitigation // Washington University Law Review. 2012. Vol. 89. Pp. 581-637.

- Hughes E. Concluding Thoughts: Speaking to Be Understood: Identity and the Politics of Race and the Death Penalty // DePaul Law Review. 2004. Vol. 53. Pp. 1675-1697.

- Hughes E. The Empathetic Divide in Capital Trials: Possibilities for Social Neuroscien-tific Research // Michigan State Law Review. 2011. Pp. 541-571.

- Ibuchim Nnorom W. Is Capital Punishment a Probable Hotspot for Refugee Fright and Flight? A Back and Forth Right to Life Grapple. 2021. 34 p. DOI: 10.2139/ssrn.3992792.

- Jain A. Unfounded Developments in the Indian Rape Laws // Indian Journal of Law and Public Policy. 2019. Vol. 5, Issue 2. 16 p. DOI: 10.2139/ssrn.3766149.

- JouetM. A Lost Chapter in Death Penalty History: Furman v. Georgia, Albert Camus, and the Normative Challenge to Capital Punishment // American Journal of Criminal Law, Forthcoming. 2022. Vol. 49. Pp. 119-177. DOI: 10.2139/ssrn. 4115872.

- Jouet M. Foucault, Prison, and Human Rights: A Dialectic of Theory and Criminal Justice Reform // Theoretical Criminology. 2021. Issue 26 (4). 22 p. DOI: 10.1177/13624806211015968.

- Kovarsky L. The Trump Executions // Texas Law Review. 2021. Vol. 100. Issue 4. Pp.621-681.

- Kumar A., Mohsin K. Death Penalty, a Failed Deterrent? // GLS Law Journal. 2022. Vol. 4, Issue 1. 4 p.

- Kumar R. Gender Bias in Execution of Death Penalty in Post-Independence India: A Reason for Abolition (April 2021) // International Journal of Law Management & Humanities. 2021. Vol. 4, Issue 2. Pp. 2285-2295.

- Lain C., Ramseur D. Disrupting Death: How Dedicated Capital Defenders Broke Virginia's Machinery of Death // University of Richmond Law Review. 2021. Vol. 56. Pp. 183-304.

- Lain C. Death Penalty Exceptionalism and Administrative Law // Belmont Law Review. 2021. Vol. 8. Pp. 552-580.

- Lain C. The Power, Problems, and Potential of "Evolving Standards of Decency" // The Eighth Amendment and Its Future in a New Age of Punishment / eds. M. J. Ryan, W. W. Berry III. Cambridge University Press. 2020. 11 p.

- Lain C. Three Observations About the Worst of the Worst, Virginia-Style // Washington & Lee Law Review. 2021. Vol. 77. Pp. 469-486.

- McMahon Th. J'accuse: Justice Canada Minimizes Human Rights Every Single Day. 2021. 79 p. DOI: 10.2139/ssrn.3802927.

- Margulies J., Blume J. H., Johnson Sh. L. Dead Right: A Cautionary Capital Punishment Tale // Columbia Human Rights Law Review. 2021. Vol. 53, Issue 1. Pp. 61-129.

- Mohapatra C. A., Madhukallya D. A Brief Insight on Death Penalty Laws in India // Aequitas Victoria. July 14, 2021. Available at: https://www.aequivic.in/post/a-brief-insight-on-death-penalty-laws-in-india.

- Mohanta T. Capital Punishment - When and Why Is It Justified. 2020. 10 p. DOI: 10.2139/ ssrn.3832003.

- Murray J. Prosecutorial Nonenforcement and Residual Criminalization // Ohio State Journal of Criminal Law. 2022. Vol. 19.2. 39 p., NYLS Legal Studies Research Paper № 4040302.

- Newton S. Getting to Know You: An Expanded Approach to Capital Jury Selection // Tulane Law Review. 2021. Vol. 96. Pp. 131- 192.

- O'Brien S., KisthardtM. K. Symposium: Mental Health, Psychology and the Law: Introduction // University of Missouri - Kansas City Law Review. 2014. Vol. 82. Pp. 279-283.

- O'Brien S., Wayland K. Implicit Bias and Capital Decision-Making: Using Narrative to Counter Prejudicial Psychiatric Labels // Hofstra Law Review. 2015. Vol. 43. Pp. 751-782.

- Pachauri S. Recognising the Arbitrariness in Award of Death Penalty: An Analysis of Trial Court Judgments in the State of Madhya Pradesh in 2018 // The GNLU Law Review. 2021. Vol. 8, Issue 1. 34 p.

- Robinson P. H., Darley J. M. The Role of Deterrence in the Formulation of Criminal Law Rules: At Its Worst When Doing its Best // The Georgetown Law Journal. Vol. 2003. 91. Pp. 9501001.

- Russell M. Life 'Or' Death. 2022. 30 p. DOI: 10.2139/ssrn.4016781.

- Sarat A., Denney M., Graber-Mitchell N., Ko G., Mroczka R., Pelosi L. The Fate of Lethal Injection: Decomposition of the Paradigm and Its Consequences. 2021. 50 p. DOI: 10.2139/ssrn. 3829078.

- Stetler R., McLaughlin M., Cook D. Mitigation Works: Empirical Evidence of Highly Aggravated Cases Where the Death Penalty Was Rejected at Sentencing // Hofstra Law Review, Forthcoming. 2021. 111 p.

- Stetler R. Death Penalty Keynote: Why Mitigation Matters, Now and for the Future // Santa Clara Law Review 699. 2021. Vol. 61. Pp.699-743.

- Stinneford J. F. Incapacitation Through Maiming: Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity // University of St. Thomas Law Journal. Vol. 3, Issue 3. Pp. 559-599, University of St. Thomas Legal Studies Research Paper № 06-25.

- Stinneford J. F. The Original Meaning of 'Unusual': The Eighth Amendment as a Bar to Cruel Innovation // Northwestern University Law Review, Vol. 102, Issue 4, 2008. Vol. 102. Issue 4. Pp. 1739-1826, University of Florida Levin College of Law Research Paper № 2009-26.

- Sutton J., Mills J. R., Merrigan J. and Swain K. Death by Dehumanization: Prosecutorial Narratives of Death-Sentenced Women and LGBTQ Prisoners // St. John's Law Review, Forthcoming, UC Hastings Research Paper Forthcoming 2022. Vol. 95. Issue 4. Pp. 1053-1071. 16 p.

- Tanvir S. The Effectiveness of Death Penalty in the Punishment System: A Comparative Analysis among Canada, Bangladesh and Sudan. 2022. 12 p. DOI: 10.2139/ssrn.4079099.

- Verma P. The Inevitable Inconsistency of the Death Penalty in India (November 28, 2021) // Cambridge Law Review. 2021. Vol. 6, Issue 2. Pp.27-65.

- Wu Kai-Ming J. Challenges to the Constitutionality of the Mandatory Death Penalty in Malaysia (March 31, 2021) // Social Science, Language & Literature (A Cross Section of Articles for Discussion and Evaluation). KY Publications, 2021. Pp. 74-80.

- Zimmerman P. R. State Executions, Deterrence, and the Incidence of Murder // Journal of Applied Economics. 2004. Vol. 7, Issue 1. Pp.163-193.