О значимости развития учебной мотивации студента

Бесплатный доступ

В настоящее время большое внимание в образовательном процессе уделяется учебной мотивации. Фундаментом учебно-познавательной деятельности человека является познавательный мотив, возникающий в проблемной ситуации и развивающийся при качественном взаимодействии студентов и преподавателей. Сформированная за время учёбы в вузе учебная мотивация становится базой для профессиональной деятельности, и именно установка «образование через всю жизнь» очень точно отражает современную ситуацию. В работе рассмотрена иерархическая структура мотивационной сферы личности, проанализированы компоненты мотивационной сферы и её параметры. Сделан акцент на классификации учебных мотивов, основанной на выявлении причины, отвечающей за побуждение к действию, изучены группы факторов, определяющих развитие учебной мотивации и приёмы мотивирования студентов. Описаны результаты проведённого эмпирического исследования учебной мотивации студентов и выявлено опосредованное влияние на неё технологий коучинга.

Мотивационная сфера, учебная мотивация, мотив, педагогическое мастерство, коучинг

Короткий адрес: https://sciup.org/148328863

IDR: 148328863 | УДК: 37.032 | DOI: 10.18137/RNU.V925X.24.02.P.118

Текст научной статьи О значимости развития учебной мотивации студента

Система обучения студентов-бакалавров и магистров предполагает, что большой блок знаний студенты осваивают самостоятельно. В связи с этим актуальна проблема формирования высокого уровня учеб- ной мотивации студентов и магистрантов. Кроме того, быстроменяющийся информационный мир становится стимулом для «образования через всю жизнь», когда человек, получая высшее образование, не останавливается на этом, а продолжает повышать свой образовательный уровень, что-

О значимости развития учебной мотивации студента

Адамова Лариса Евгеньевна кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии труда Гуманитарного института, Российский новый университет, Москва. Сфера научных интересов: мотивация личности, самоорганизация личности, применение технологий коучинга в системе высшего образования. Автор более 240 опубликованных научных работ. SPIN-код: 7927-2208, AuthorID: 255165.

бы быть конкурентоспособным. Особенно это важно, на наш взгляд, для психологов, чья востребованность растёт с каждым годом. Следовательно, для них особенно важно поддерживать высокую познавательную мотивацию.

Мотивационная сфера личности в психологических исследованиях

Исследование мотивационной сферы личности является предметом изучения многих отечественных и зарубежных педагогов и психологов, поскольку она является одним из основных элементов учебной и учебнопрофессиональной направленности личности. Мотивационная сфера представляет собой иерархическую систему мотивов, среди которых выделяется доминирующий, отображающий потребности, ценности и направленность личности и определяющий её ведущую деятельность. Мотивационная сфера личности характеризуется её мотивационными образованиями, среди которых выделяются желания, интересы влечения, намерения, представляющие собой зафиксированный результат, с одной стороны, осознания причин возникшего побуждения, а с другой – степени удовлетворения потребности, то есть достижения поставленной цели. В.А. Соловьёва объясняет пристальное внимание учёных к изучению мотивационной сферы необходимостью «перехода от изучения частных процессуальных характеристик личности к поиску феноменов: от объяснения “как” к объяснению “почему” и “зачем”» [1, с. 59].

Сторонники экспериментальной психологии (В. Вундт, Н. Тинберген) полагают, что мотивация – это сближение инстинкта и побуждения. В. Штерн, как представитель психологии личности, рассматривал мотивацию как общее свойство, в структуре которого можно выделить два других: движущие свойства и инструментальные свойства, называемые диспозициями обеспечения [2].

В отечественной психологии акцент делается на том, что мотивация – одна из основных движущих сил, определяющих поведение человека, а мотивационная сфера – иерархическая система, характеристикой которой является смена значимых для личности мотивов [3]. А.А. Реан трактует мотивацию как совокупность различных побуждений, включающую потребности, мотивы, желания, интересы, стремления, влечения, цели, мотивационные установки и идеалы личности [4].

Это особенно актуально, когда речь идёт о системе высшего образования, когда молодой человек сталкивается с проблемой выбора как образования и специализации, так и конкурентной среды при выборе места работы.

Д.Н. Узнадзе считает, что в случае наличия определённой потребности у человека возникает особое состояние, которое учёный называет установкой – динамическим состо-

120 Вестник Российского нового университета

120 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2024 год янием, включающим в себя как компонент мотивации, так и компонент направленности, то есть готовность к совершению некой деятельности для удовлетворения актуальной потребности [5]. И.А. Фурманов считает потребность состоянием напряжения, которое по мере усиления заставляет человека искать причину того, чего ему в данный момент не хватает. С.Л. Рубинштейн полагает, что потребности – это исходные побуждения человека к деятельности, помогающие ему действовать как активное существо [6]. А.Н. Леонтьев делает акцент на том, что на психологическом уровне потребности всегда опосредованы психическим отражением [7].

Изучая работы В.С. Мерлина, Н.И. Мешков отмечает, что ученый рассматривает мотив как психологическую причину, отвечающую за целенаправленные действия человека и указывает на единство потребности и мотива, утверждая, что подлинным мотивом целенаправленных действий становится некая нехватка чего-то объективно важного. Такая нужда и называется потребностью. С этой точки зрения любой мотив является потребностью [8].

Л.И. Божович уточняет, что мотивационная сфера представляет собой смену доминирующих мотивов, подчиняющих себе менее важные мотивы. «в наиболее развитой её форме, – пишет Л.И. Божович, – предполагает усвоение определённых моральных ценностей - представлений, понятий, идей, ставших доминирующими мотивами поведения». И далее: «Иерархическая структура мотивационной сферы определяет направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависимости от того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению стали доминирующими» [9, с. 168].

Ядро мотивационной сферы, по мнению В.Н. Мясищева, В.И. Селиванова, – это совокупность не только потребностей и мотивов личности, но также её стремле- ний и интересов. С.Л. Рубинштейн полагает, что интерес – направленность намерений и мыслей, а потребность – направленность стремлений и желаний. Так, он отмечает, что «потребность вызывает желание в каком-то смысле обладать предметом, интерес -стремление ознакомиться с ним. С насыщением потребность исчезает, удовлетворение же интересов - стимул его дальнейшего совершенствования и углубления» [6, с. 463]. Таким образом, определяя направленность личности, необходимо учитывать её устойчивые и преобладающие интересы.

Важно отметить, что мотивационная сфера личности может быть рассмотрена с точки зрения степени развитости её основных параметров: широты, гибкости и иерархи-зированности.

Широта мотивационной сферы отвечает за качественное разнообразие мотивационных образований.

Гибкость мотивационной сферы отражается в выборе и применении личностью различных методов и средств для удовлетворения одной и той же потребности.

Иерархизированность мотивационной сферы проявляется в момент отражения в сознании человека значимости его потребности и других мотивационных составляющих, причём некоторые из них играют первостепенную роль в формировании мотива, а некоторые – второстепенную [10; 11].

Вопрос иерархической структуры мотивационной сферы является предметом изучения многих отечественных и зарубежных учёных, сходящихся во мнении, что мотивационная сфера личности состоит из совокупности мотивов, находящихся в разных иерархических отношениях между собой, в частности отношениях взаимного дополнения, конкуренции, выстраивания во временной перспективе – в зависимости от личности, её образа жизни, уровня образования и развития [1].

Если говорить о студентах, то особенно важно подчеркнуть, что компоненты структуры мотивационной сферы личности во многом характеризуют самоотношение личности, склонность к саморефлексии, самоанализу, самопониманию, возможности воздействия влияния и управления своими желаниями и стремлениями.

Л.В. Бура и В.В. Везетий [10], проанализировав имеющиеся в области исследования компоненты мотивационной сферы, предлагают приблизительную структуру мотивационной сферы, состоящую из четырёх блоков и образующую непрерывный четырёхтактный цикл, благодаря последовательному переходу одного блока в другой:

-

1) ориентационный блок , включающий врождённые задатки, предпосылки, ориентиры личности, типологические свойства нервной системы, индивидуальные особенности и т. д.;

-

2) мобилизационный блок , включающий развитые в течение жизни задатки, которые проявляются при выполнении личностью определённой деятельности, в паттернах поведения, в чертах сформированной личности, отражении её активности (адаптив-ности/неадаптивности, перфекционизме, стереотипах поведения и др.);

-

3) актуализационный блок , служащий системой трансформации желаний и намерений в возможность практического осуществления благодаря осознанию значимости потребностей. Прохождение этого блока может направлять человека на саморазвитие, мотивацию получения знаний в учебной и профессиональной деятельности;

-

4) реализационный блок , включающий систему ценностей, смыслов, отражая человека как личность и способствуя стабильности в деятельности и поведении.

Характеризуясь широтой, гибкостью и иерархизированностью, мотивационная

О значимости развития учебной 121 мотивации студента 121 сфера человека меняется на протяжении всей жизни человека в процессе развития личности. Когда человек осознает, что происходит борьба мотивов, структурирует и иерархизирует их, этот процесс приводит к личностному росту и развитию.

Анализ учебно-познавательной мотивации студентов

Учебно-познавательная мотивация студентов, обусловленная личностными особенностями студентов, рассматривается в работах многих отечественных и зарубежных учёных (Е.И. Ильин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А.А. Реан, Х. Хекагаузен, П.М. Якобсон). В работах отечественных учёных самомотивация представляет собой некий рычаг, который подталкивает человека к достижению цели, при этом мотивация находится в непосредственной связи с самоорганизацией [12].

Мы полагаем, что, становясь участником учебного процесса, студент является субъектом учебной деятельности, характеризующейся двумя типами мотивов: познавательным мотивом и мотивом достижения. При этом перед педагогом стоит важная психолого-педагогическая задача не просто передать студенту знания, но обучить его умению организовывать свою деятельность, планировать, помочь ему в формировании навыка самоорганизации. Преподаватель как референтная для студента личность при этом способствует развитию его логического и образного мышления, мотивируя его на поиск новой информации и нестандартных решений.

Среди основных характеристик студенческого возраста И.А Зимняя [13] выделяет высокую познавательную мотивацию, высокую социальную активность и гармоничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости.

122 Вестник Российского нового университета

122 Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2024 год

В современном мире общество ожидает от выпускника готовности к самостоятельной жизни, умения быстро адаптироваться и принимать решения, благодаря чему на смену жёстким навыкам (hard skills) приходят так называемые гибкие навыки (soft skills): коммуникативные (общение и умение понимать других людей), интеллектуальные (критическое мышление, креативность), волевые (управление временем и эмоциями) и лидерские (управление другими, работа в команде). Овладение этими навыками требует от студентов определённых умственных усилий, самостоятельности и самоорганизации.

Основным двигателем становится получаемое обучающимся в процессе познания удовлетворение от расширения спектра своих компетенций, повышения уровня знаний и навыков. Именно высшее образование, по нашему мнению, в процессе его получения становится для студента непосредственной площадкой развития и стимулирования мотивации на достижение успеха. При этом, по мнению Х. Хекгаузе-на [14], преобладание у студентов мотивации на успех способствует постановке целей, незначительно превышающих прошлый результат, а преобладание мотивации ожидания неудачи у обучаемых влечёт за собой постановку нереалистично заниженных или завышенных целей.

Изучая мотивационную сферу личности, Е.И. Ильин [15] приходит к выводу, что на основе профессиональной, познавательной, социально-общественной и личностно-престижной мотивации учебной деятельности у обучаемых формируется и закрепляется осознанное и отображаемое отношение к разным учебным дисциплинам, базирующееся на: • интересе к тому или иному учебному предмету как к части определённой отрасли; • важности предмета, включённого в учебный план, для получения выбранной профессии;

-

• качестве преподавания и преподнесения педагогом знаний по предмету, что особенно ярко проявляется в информационном мире с его возможностями обеспечения наглядности при помощи средств электронного обучения;

-

• проявлении сотрудничества между студентами и преподавателем.

Мы полагаем, что в зависимости от значимости ситуации все эти мотиваторы могут находиться как в отношениях взаимодействия, так и в отношениях конкуренции и по-разному воздействовать на учёбу. Следовательно, полную картину о мотивах учебной деятельности можно составить, только проанализировав все компоненты мотивационной структуры и определив значимость каждого из них для конкретного учащегося. Преподаватель, находясь в контакте со студентом и определив его тип мотивации, способствует формированию у него устойчивого познавательного интереса, таким образом повышая его учебную мотивацию и стремление к самоорганизации.

Большое влияние на развитие личности, её интеллектуальной сферы, на формирование её учебной мотивации, стремления к успеху и ориентации на достижение цели, оказывает, по словам Б.Г. Ананьева [16], педагогическая оценка, выполняющая стимулирующую функцию.

Основными условиями, влияющими на появление и закрепление положительной учебной мотивации, являются следующие:

-

• понимание промежуточных и конечных целей и задач обучения;

-

• понимание значимости изучаемых учебных дисциплин как на теоретическом, так и на практическом уровне;

-

• эмоциональная форма передачи знаний на лекционных и практических занятиях;

-

• связь получаемых теоретических знаний с их практическим применением в выбранной профессии;

-

• проблемные ситуации как часть заданий учебного процесса для применения полученных знаний на практике;

-

• создание атмосферы познавательного психологического климата во время занятий [15].

В своей работе Е.Н. Галкина [17] выделяет четыре основных приёма мотивирования студентов к обучению.

Эмоциональный приём – направлен на внутреннюю мотивацию и связан с обеспечением эмоционального комфорта, созданием ситуации успеха благодаря стимулированию студента на результат, а не на оценку.

Мотивационно-целевой приём – связан с самостоятельным определением студентом целей деятельности на семинарском или практическом занятии, предоставлением ему права выбора, что способствует сближению учебного материала и той практической деятельности, которую студент будет выполнять, получив профессию. Именно этот приём, как показывают наши исследования, способствует развитию самоорганизации, более глубокого погружения в будущую профессиональную деятельность и, как следствие, становлению грамотного специалиста.

Познавательный приём – нацелен на работу студентов в малых группах или в парах, взаимопроверку выполненных заданий, использование мозгового штурма для совместного нахождения наилучшего решения, выполнение проблемных заданий и т. д. Преподаватель при этом может даже бросать студентам вызов, чтобы они направляли усилия на поиск адекватного ответа и при этом достигали поставленной цели [18].

Социальный приём – способствует развитию у студентов желания быть нужным обществу, эмоционального интеллекта, сотрудничества и партнёрства.

Таким образом, обзор литературы по проблеме исследования позволяет сделать

О значимости развития учебной 123 мотивации студента 123 вывод, что учебная мотивация определяется как система побудителей, обусловливающих направленную, устойчивую, динамичную учебную деятельность.

Коучинговая программа по развитию самоорганизации у студентов-психологов

Нами была выдвинута гипотеза о взаимосвязи самоорганизации и учебной мотивации студентов-психологов, далее была разработала и апробирована программа, направленная на развитие самоорганизации. Программа курса состоит из пяти групповых занятий и индивидуальной работы с участниками группы и включает такие технологии, как «Шкалирование», «Макромодель GROW», «Пирамида Дилтса», «Декартовы координаты», «Линия времени» и SWOT-анализ. Краткое содержание программы представлено в Таблице.

Важно подчеркнуть, что непосредственной работы с учебной мотивацией в экспериментальной группе не проводилось. В исследовании приняли участие 60 человек (40 девушек и 20 юношей) в возрасте 21–30 лет, среди них 50 % – студенты очной формы обучения, 50 % – студенты очно-заочной (обучение с применением дистанционных технологий) формы обучения. (Результаты исследования отражены в магистерской диссертации «Взаимосвязь самоорганизации и учебной мотивации у студентов-психологов» 2023 года).

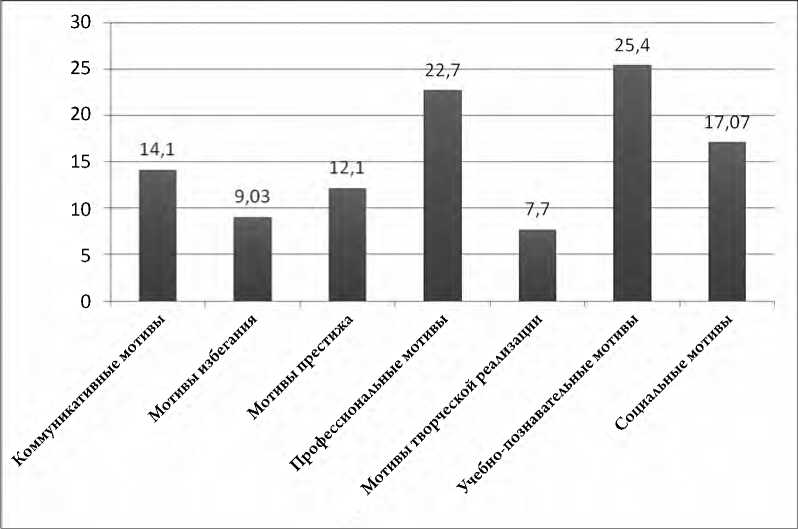

Результаты изучения развития учебной мотивации студентов по методике А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой на этапе первичной диагностики представлены по семи шкалам: коммуникативные мотивы; мотивы престижа; мотивы избегания; профессиональные; учебно-познавательные мотивы; мотивы творческой самореализации; социальные мотивы (средние показатели по каждой шкале) (Рисунок 1).

Вестник Российского нового университета

Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2024 год

Таблица

Содержание коучинговой программы, направленной на развитие самоорганизации студентов и её функциональных компонентов

|

№ |

Тема занятия |

Цель |

Инструменты коучинга |

|

1 |

Знакомство. Постановка цели на программу |

Установление раппорта с участниками, создание комфортной безоценочной обстановки. Цели на программу каждого участника. Работа с целеполаганием и оценкой качеств для достижения цели |

Шкалирование; Макромодель GROW; Оценка талантов |

|

2 |

Анализ ситуации |

Развития навыков выявления и анализа обстоятельств, существенных для достижения поставленной цели |

Пирамида Дилтса; SWOT-анализ |

|

3 |

Самоконтроль |

Развитие навыков контроля и оценки собственных действий, психических процессов и состояний |

Работа с установками; Метапрограмма мотивации К/ОТ (стремление-избегание) |

|

4 |

Управление временем. Планомерность |

Развитие навыков управления временем. Развитие вовлеченности в тактическое ежедневное планирование. Работа с сомнениями на пути к достижению цели |

Матрица Эйзенхауэра; Декартовы координаты; Линия времени |

|

5 |

Настойчивость. Подведение итогов |

Развитие навыков приложения волевых усилий для завершения начатого дела и поддержания в достижении цели. Рефлексивный анализ результатов программы |

Макромодель LIGHT; SWOT-анализ; Шкалирование |

Источник: таблица составлена автором.

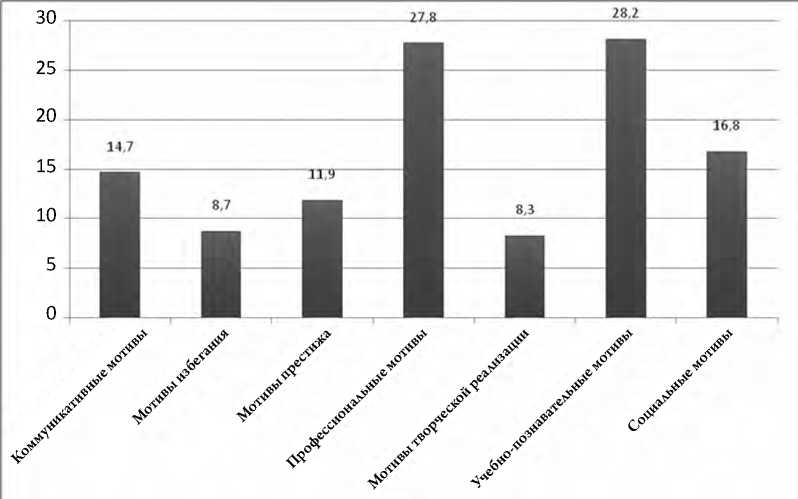

Результаты вторичной диагностики учебной мотивации респондентов по семи шкалам по методике Н.Ц. Бадмаевой (средние показатели по каждой шкале) отражены на Рисунке 2.

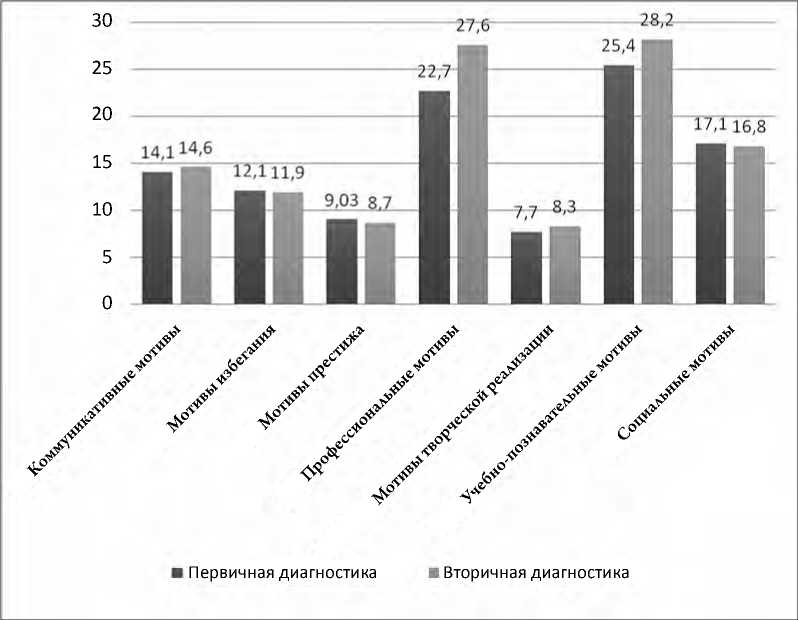

Наглядное отображение изменений учебной мотивации показано на Рисунке 3.

Анализ результатов диагностики в группе, прошедшей коучинговую программу, направленную на повышение уровня самоорганизации, показал рост значимости по шкалам «Профессиональные мотивы» и «Учебно-познавательные мотивы». При этом наблюдается небольшой рост по шкале «Коммуникативные мотивы» (у респондентов очной формы обучения), что логично объясняется выходом студентов на очный формат после завершения дистанционного формата.

Для оценки сдвига в группе, где проводилась коучинговая программа, использовался непараметрический статистический T-критерий Вилкоксона для одной и той же выборки в разных условиях. Были выявлены статистически значимые различия в мотивации учебной деятельности студентов-психологов: по шкале «Мотивация приобретения знаний» (методика Ильиной), «Учебнопознавательные мотивы» и «Профессиональные мотивы» (методика Бадмаевой). При этом по шкале «Мотивы творческой самореализации» статистически значимых различий не выявлено.

Важно акцентировать внимание на том факте, что во время второй встречи с участниками коучинговой программы и рефлексивного анализа 48 % (27 % очной и 19 % очной-заочной формы обучения) студентов

О значимости развития учебной мотивации студента

Рисунок 1. Учебная мотивация студентов. Экспериментальная группа. Первичная диагностика Источник: здесь и далее диаграммы составлены автором по методике диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой.

Рисунок 2. Учебная мотивация студентов. Вторичная диагностика

Вестник Российского нового университета

Серия «Человек в современном мире», выпуск 2 за 2024 год

Рисунок 3. Результаты изменений в учебной мотивации

отметили, что у них возрос интерес к учёбе и желание глубже погружаться в учебный процесс. Студенты связывают возросший интерес с бол ́ ьшим пониманием организации самостоятельного процесса обучения, анализом своих сильных сторон, появившимся навыком эффективного планирования времени, а также с умением поддерживать позитивный настрой по планированию условий достижения цели.

Заключение

Таким образом, учебная мотивация связана с развитием познавательных интересов студента, его самостоятельности и стремления к самоорганизации, являясь эффективным способом улучшить учебный процесс, движущей силой, грамотно управляя которой можно достичь высоких результатов в процессе обучения. Сформированность учебной мотивации является одной из важнейших педагогических задач как показатель эффективности деятельности высшего учебного заведения, его идеалов, ценностей, которые он усваивает из семьи, общества в целом.

Результаты эмпирического исследования показывают, что внедрение в учебный процесс коучинговых технологий даже опосредованно повышает учебно-познавательную и профессиональную мотивацию. Мы полагаем, что разработанную и апробированную на практике программу с применением коучинговых технологий можно считать эффективной, расширить ее с целью непосредственного воздействия на учебно-познавательную и профессиональную мотивацию и рекомендовать к использованию в высших учебных заведениях для студентов различных специальностей и профилей.

О значимости развития учебной 127 мотивации студента 127

Список литературы О значимости развития учебной мотивации студента

- Соловьева В.А. Мотивация личности с позиции системного подхода // Психология \мотивации: прошлое, настоящее, будущее. Материалы Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 25–28 декабря 2014 г. / Под ред. О.А. Белобрыкиной, Н.Я. Большуновой. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2015. С. 267–269. EDN WPUPTD.

- Stern W. Person und Sache: System der philosophischen Weltanschauung. Leipzig: J.A. Barth, 1918.

- Соколова Т.В. Мотивационная сфера личности как компонент ее профессиональной направленности // Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. 2012. №2. С.103–112. URL: http://rep.brsu.by:80/handle/123456789/31

- Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. М.: Московский педагогический государственный университет, 2022. 524 с.

- Узнадзе Д.Н. Общая психология / Пер. с грузинского Е.Ш. Чомахидзе. М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. 413 с. ISBN 5-89357-121-5.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Питер, 2012. 705 с. ISBN 978-5-459-01141-8.

- Леонтьев Д.А., Митина О.В. Идеи системности и самоорганизации в психологии личности: история и перспективы // XXXI Мерлинские чтения: Теория, методология и практика интегрального исследования индивидуальности в современном человекознании: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Пермь, 06–08 октября 2016 г. Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет., 2016. С. 46–50. EDN WMXVQZ.

- Мешков Н.И., Мешков Д.Н. Мотивация личности как ключевая проблема психологии // Интеграция образования. 2015. Т. 19. № 1 (78). С. 37–43. EDN TLIOPH. DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.037

- Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности // Божович Л.И. Избранные психологические труды / Под ред. Д.И. Фельдштейна. 3-е изд. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2001. 352 с. ISBN 5-89502-210-3.

- Бура Л.В., Везетий В.В. Проблема структуры мотивационной сферы личности // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 65-1. С. 325–328. EDN PRZHII.

- Синякова О.Т. Влияние условий окружающего мира на развитие мотивационной сферы личности подростка // Акмеология. 2012. № 3 (43). С. 105–108. EDN QALNVX.

- Мочалова М.С. Самоорганизация как средство совершенствования самостоятельной работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику в вузе физкультурно-спортивного профиля // Пути оптимизации самостоятельной работы студентов в условиях модернизации профессионального образования: Материалы III Всероссийской научно- практической конференции, Омск, 11–12 мая 2016 г. Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2016. С. 239–244. ISBN 978-5-91930-067-067-0.

- Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. 3-е изд. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2010. 447 с. ISBN 978-5-9770-0518-0.

- Хекхаузен Х. Мотивация деятельности: В 2 т.: Пер. с англ.: Т. Гудкова и др. М.: СПб.: Смысл, 2004. 860 с. ISBN 5-94723-389-4.

- Ильин Е.П. Сущность и структура мотива // Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 2. С. 27–41. EDN TPDYKD.

- Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки // Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. Т. II. / Под ред. А.А. Бодалева и др. М.: Педагогика, 1980. C. 128–267.

- Галкина Е.Н. Мотивация учебной деятельности в вузе // Мир науки. 2017. Т. 5. № 2. С. 8. EDN YUQKAT. URL: https://mir-nauki.com/PDF/55PDMN217.pdf (дата обращения: 18.02.2024).

- Gibbons M. The Self-Directed Learning Handbook: Challenging Adolescent Students to Excel. San Francisco, CA: Jossey‐Bass, 2002. 208 p.