Об истории становления метеорологических исследований в России (на примере Южного Урала)

Автор: Зарипова Лилия Ауфасовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследуется история возникновения и становления метеорологических наблюдений в России и на территории Южного Урала в XIX в.

Обсерватория, наблюдения, метеорологические наблюдения, метеорологическая сеть, южный урал, уфимская губерния, оренбургская губерния

Короткий адрес: https://sciup.org/148203776

IDR: 148203776 | УДК: 551.5

Текст научной статьи Об истории становления метеорологических исследований в России (на примере Южного Урала)

В последние десятилетия в науке устойчиво сохраняется интерес к исследованию и анализу истории географического изучения различных компонентов природы отдельных регионов в физико-географических, политико-административных или этнических границах . Внимание к истории изучения метеорологических наблюдений той или иной территории, кроме научного, обусловлено и интересом населения к истории метеорологии своего края.

Изучение истории, зарождения, развития и особенностей метеорологии в России очень важно, так как во всем мире возрастает роль ретроспективного поиска информации для прогнозирования экологического состояния и мониторинга окружающей среды. В настоящее время нет обобщенной, целостной картины, дающей представление об истории становления и развития метеорологических наблюдений на Южном Урале, поэтому в настоящее время сложилась объективная необходимость обобщения материалов по метеорологическим исследованиям Южного Урала и их оценки.

Истоки наук и наблюдений восходят к первым векам существования человека. Прежде чем появились инструменты, сведения о необычных природных явлениях были занесены на свитки летописей Древней Греции, Византии, Рима. Отмечались они и на Руси. В русских летописях сохранились многочисленные записи о погоде в Новгороде, Киеве, Пскове, Владимире, Полоцке, Галиче, Смоленске, Твери, Двинске и других городах Руси. Русские летописи, по признанию метеорологов, содержат более обширный и более надежный климатологический материал, чем зарубежные хроники.

Хотя от первых метеорологических наблюдений нас отделяет целое тысячелетие, можно уверенно говорить о том, что все дошедшие до нашего времени первые сведения природовед ческого характера достоверны. Записи были Зарипова Лилия Ауфасовна, ассистент кафедры физической географии, краеведения и туризма.

сделаны очевидцами – летописцами Никоном, Иваном, Нестором и Сильвестром, создателями первых летописных произведений, в том числе Древнейшего, Начального и других сводов, а также «Повести временных лет». Именно эти великие деятели русской культуры были первыми отечественными метеорологами.

В 1650 г. Указом Алексея Михайловича в Московском кремле были начаты ежедневные визуальные наблюдения за погодой. Записи о метеорологических явлениях заносились в «Дневальные записки Приказа тайных дел». Благодаря регулярному характеру ведения метеорологических записей можно составить представление о числе солнечных дней, дней с осадками, о числе гроз, о случаях выпадения града, о ночах с обильными росами и проследить особенности некоторых метеорологических явлений в отдельные сезоны за целый ряд лет.

Изучение некоторых исторических источников, относящихся к петровской эпохе, позволило выявить обширную группу документов, содержащих важную метеорологическую информацию за 1695-1725 гг. Основное место среди них занимают так называемые «Походные журналы Петра Великого». В значительной части они содержат визуальные метеорологические наблюдения, которые велись во многих районах России и Европы, в первую очередь офицерами, сопровождавшими Петра I в его военных походах, поездках по России и европейским государствам.

Петр I проявлял большой интерес к наблюдениям за атмосферными явлениями, в частности за ветром. Об этом свидетельствуют его личные журналы. Один из них относится к морской кампании 1715 г. (6 июля-22 августа). Петр заносил в свой дневник сведения о ветре.

Первая половина XVIII века ознаменовалась бурным развитием исследований во многих областях естественных наук. Успешно стали развиваться астрономические, картографические, гидрофизические исследования, чему способствовало снаряжение экспедиций в различные области России. Символично, что решение о двух важных научных предприятиях – снаряжении экспедиции на Камчатку и основании Академии наук – было принято Петром I одновременно.

С основанием Академии наук метеорологические наблюдения в России обретают новое качество – они становятся инструментальными. Кроме того, предпринимаются попытки теоретически обобщить полученные материалы. В этом отношении весьма плодотворна деятельность физика Г.В. Крафта, к которому вскоре перешло ведение метеорологических наблюдений.

В статье «Краткое описание наидостойнейших примечания погод и разных воздушных перемен, бывших здесь в Санкт-Петербурге с начала 1726 до конца 1736 году» Г.В. Крафт обосновал мысль о необходимости создания в России метеорологической сети из 12 обсерваторий. Начиная с 1726 г. Академия наук приступила к публикации результатов наблюдений.

Ученые Академии наук создали большое число различных метеорологических приборов: Крафт – термометры, Бильфингер – барометр и термометр, Делиль – «машину» для измерения жидких осадков. Им же был создан термометр, наблюдения по которому Академия наук вела до 1820 г., хотя уже в течение многих лет для наблюдений за температурой воздуха во многих русских наблюдательных пунктах использовался термометр Реомюра. И термометр Делиля, и созданные Академией наук барометры отличались высокой точностью измерений и надежностью, что придало инструментальным наблюдениям в России высокую степень достоверности и сделало их чрезвычайно важным источником для суждений о погодных условиях в первой половине XVIII века.

Большое влияние на развитие метеорологии в Европе оказали наблюдения Второй Камчатской экспедиции (1733-1743 гг.), которая является одним из самых великих географических предприятий дореволюционной России. Она явилась логическим продолжением Первой Камчатской экспедиции, снаряженной Петром I.

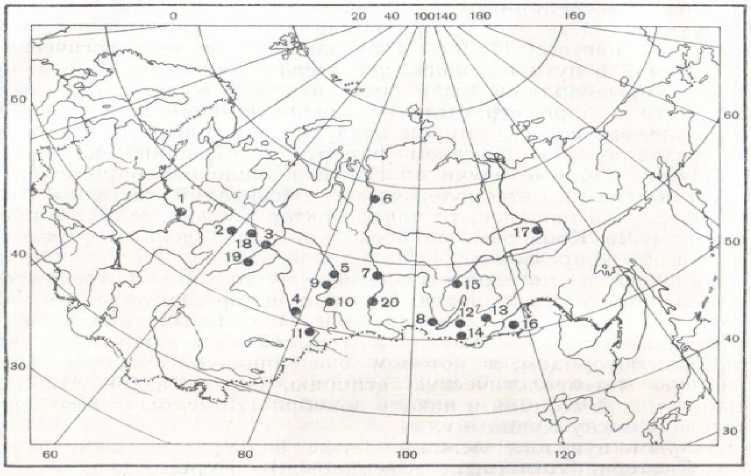

Академический отряд этой экспедиции создал первую русскую инструментальную метеорологическую сеть от Казани до Охотска, Большерецка и Нижне-Камчатска1. Первая метеорологическая станция была создана в Казани. Её наблюдателем стал учитель Казанской городской школы С. Куницын, которому передали термометр, барометр, компас. Академик И.Г. Гмелин установил приборы для производства дальнейших метеорологических наблюдений.

Следующим пунктом, где Академический отряд занимался метеорологическими «обсервациями», был Екатеринбург. Здесь производство наблюдений было поручено А. Татищеву. Как продолжение Второй Камчатской экспедиции наблюдения велись в следующих пунктах: Казань, Екатеринбург, Тобольск (наблюдатель Яков Мирович), Ямышево (Василий Кальхбер), Енисейск (Кузьма Чарошников), Томск (Петр Саломатов), Туруханск (Мирон Сорокин), Иркутск (Никита Канаев), Якутск (Пехов), Селенгинск (Василий Третьяков), Нерчинск (Петр Коврыгин), Аргунские серебряные копи (Петр Ховырин), Колывань, Кузнецк, Усть-Каменогорск, Кяхта, Киренск, Ту-ринск, Тюмень, Красноярск, Охотск, Большерецк, Нижне-Камчатск, Верхне-Ленск.

Создание Академическим отрядом 24 наблюдательных пунктов от Волги до Камчатки пред-

Рис.1. Карта сети метеорологических станций, организованных Великой Северной экспедицией: 1 – Казань, 2 – Екатеринбург, 3 – Тобольск, 4 – Ямышево, 5 – Томск, 6 – Туруханск, 7 – Енисейск, 8 – Иркутск, 9 – Колывань, 10 – Кузнецк, 11 – Усть-Каменогорск, 12 – Селенгинск, 13 – Нерчинск, 14 – Кяхта, 15 – Киренск, 16 – Аргунские серебряные копи, 17 – Якутск, 18 – Туринск, 19 – Тюмень, 20 – Красноярск (по: Нездюров, 19692)

ставляет собой первый и в основном удавшийся опыт организации метеорологической сети на столь обширном пространстве России. Не менее важно и то, что сеть была подчинена единому центру в лице Академии, в которую через канцелярию сената поступали копии материалов метеорологических наблюдений. Наблюдения велись по единым правилам однотипными приборами и, когда представлялась возможность, тщательно проверялись.

До начала XIX века метеорологические наблюдения на Южном Урале не проводились. Однако члены Академических экспедиций, в частности П.С. Паллас и И.Г. Фальк, в своих трудах приводят отрывочные сведения по метеорологическим явлениям в крае. К примеру, П.С. Паллас в своем труде «Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-петербургской императорской АН» указывает: «хотя нынешняя зима и не имела жестоких морозов, однако ж была весьма неприятна по причине пасмурной погоды и ветров. После выпавшего еще в сентябре снега последовала в октябре настоящая зима. Наисильнейший мороз был в последней половине ноября, а при том с 23 числа оного месяца поднялись ужасные ветры. Сия непогода продолжалась почти беспрерывно весь декабрь месяц, но с меньшею стужею и по большей части ветер дул с северо-запада. В январе было умеренно, а в феврале весьма тихо. Но март окончил зиму продолжившимся почти до половины сильным морозом и глубоко повсюду выпавшим снегом. После этого стало таять и от изрядной погоды наставшей в апреле река Белая прошла еще 9 числа, а в следующий день и совсем очистилась»3.

Также начальник Оренбургской экспедиции академик Фальк в «Полном собрании ученых путешествий по России, издаваемое императорскою академией наук, по предложению её президента. Т.6, записки путешествия Академика Фалька» отмечает: «климат в сей стране (провинция Уфимская) вообще, а особенно на горах суровый и ночные ранние и поздние морозы и холодное лето – хлебопашество сомнительное. Белая при Уфе становится в начале ноября, а вскрывается в половине апреля месяца».

Как отмечалось в первой главе, с основанием Главной физической обсерватории начался качественно новый этап в развитии русского метеорологического дела, главнейшей частью которого являлось создание центральных метеорологических обсерваторий для отдельных краев и местностей и подчинение в научном отношении геофизических наблюдений единому центру.

В бывшей Уфимской губернии популярные метеорологические наблюдения начались еще в прошлом столетии, к нам дошли наблюдения местного летописца М.С. Ребелинского, отно- сящиеся к последним годам XVIII столетия. Эти наблюдения были описательными, табличных данных не осталось4.

Заметки местного летописца М.С. Ребелинского о состоянии погоды и следствиях с 1798 г. по 1801 г., опубликованные в статье Н.А. Гурвича5 в Уфимских губернских ведомостях:

«1798 г. Зима началась в ноябре месяце. Дней пасмурных и снежных было более нежели ясных, ветры дули северо-западные чаще, зима была снежная с частыми оттепелями, сильная стужа была до 26 градусов по термометру Реомюра. Реки открылись около 10 апреля, дождей было много, особенно в мае, ветры дули чаще восточные. Лето было жарким и сухим. Дожди с громами были в августе, ветры были чаще полуденные. Жара была до 29 градусов. Первые морозы были в августе. Весь сентябрь был дождливым и холодным, октябрь был ветреным. Реки покрылись льдом около 14 ноября. Снега до конца декабря было мало.

1799 г. Зима была жестокой как по сильным морозам, так и по сильным ветрам и метелицам. Температура была ниже 29 градусов. В течение всего февраля беспрестанно шел снег при сильных восточных ветрах. С середины марта и весь апрель ясная и ветреная погода. Реки вскрылись в начале апреля. Май был сырой, дождливый и холодный, утренних морозов было много. Июнь был влажным и дождливым, а июль и август чрезвычайно жарким и температура достигала 30 градусов. Сентябрь был ветреным, холодным и сухим с сильными восточными ветрами. Реки покрылись льдом 20 ноября.

1800 г. Зима была бурная, многоснежная, сильные морозы были в конце января - в начале февраля и температура доходила до 27 градусов. Весна началась без дождей, было много утренних морозов. Реки вскрылись в середине апреля. Лето было переменчиво, более ветрено. Дожди в августе были умеренные. Осень была ветреной, дожди со снегами начали идти с середины октября. Реки покрылись льдом 8 ноября.

1801 г. Зима была более сухая. Морозы возвышались до 29 градусов. Много снега было в конце февраля и начале марта. Весна началась с дождями и северными ветрами. Реки вскрылись в первых числах апреля. Лето было чрезвычайно сухим и жарким, жара доходила до 30 градусов. С середины августа шли дожди с сильными громами. Осень была дождливой, но теплой. Снег выпал в конце ноября, в то же время реки покрылись льдом.

1802 г. Зима была умеренной. Снега было много. Температура воздуха не была ниже 25 градусов. Реки открылись в конце марта, начале апреля. В мае было много дождей с северными ветрами. Июнь был дождливым с громами, июль жарким и сухим, август пасмурным. Жара была до 28 градусов. Сентябрь был ветряным, в октябре шли дожди, с 25 октября реки покрылись льдом. В начале ноября выпал снег и установилась зима.

1803 г. Зима была холодной и беспокойной. Стужи доходили до 31 градуса. В феврале было много снега. Весна была продолжительной и холодной. Реки открылись около 20 апреля. Июнь и июль были дождливыми и прохладными. Температура в течение лета не повышалась более 24 градусов»6.

От первых до тридцатых годов XIX в. никаких метеорологических данных не перешло в нашу местную летопись, но с 1833 года начинаются уже метеорологические наблюдения аптекаря А.Ф. Боссе, от которых нам достались только записи о замерзании и вскрытии реки Белой у г.Уфы. В известном труде К.С. Веселовского «О климате России», изданной Академией наук в 1857 г., приведены данные Боссе о вскрытии и замерзании р.Белой и средние некоторых метеорологических элементов7.

Подводя итог, нужно отметить, что самые первые метеорологические исследования проводились академическими экспедициями, в частности П.С. Палласом и И.Г. Фальком. В дальнейшем популярные метеорологические исследования связаны с именем местного летописца М.С. Ребелинского и аптекаря А.Ф. Бос-се8. В дальнейшем уже первостепенная роль в становлении метеорологических исследований на Южном Урале принадлежит Казанскому университету, при поддержке которого была создана метеорологическая сеть и многие станции были снабжены необходимыми инструментами. Также существенное значение в развитии метеорологических исследований на Южном Урале сыграли учреждения Оренбургского отдела ИРГО, УОЛЕ, которые занимались этой проблемой9. История становления и развития метеорологических наблюдений на Южном Урале представляет большой интерес, т.к. она является составной частью истории метеорологии России.

Список литературы Об истории становления метеорологических исследований в России (на примере Южного Урала)

- Бедрицкий А.И., Борисенков Е.П., Коровченко А.С., Пасецкий В.М. Очерки по истории гидрометеорологической службы России. Т.1. СПб.: Гидрометеоиздат, 1997. С.8-19.

- Нездюров Д.Ф. Очерки развития метеорологических наблюдений в России, Л.: Гидрометиздат, 1969. C.20.

- Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-петербургской императорской АН Ч.2. Кн.1, 1770, СПб., 1786. С.14.

- Гурвич Н.А. К климатологии г.Уфы//Уфимские губернские ведомости. №34. 21.08.1876.

- Гурвич Н.А. К климатологии г.Уфы//Уфимский календарь. Вып.3. 1876. С.55-56.

- Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан (ЦГИА РБ). Ф.2316. Оп.1. Ед.хр.24. Л.1.

- Галиева Л.А. История метеорологических наблюдений на Южном Урале (в XIX-начале XX вв.)//История науки и техники. М., 2010. №3. С.47.

- Шагисултанов Ф.А. Из истории открытия Оренбургского отдела Русского географического общества (К деятельности научных обществ на Южном Урале)//Вестник Башкирского университета. Уфа, 2006. №34. С. 64.