Об эндогенном факторе синхронности и асинхронности современных природных процессов в северных широтах

Автор: Дьяконов К.Н., Ретеюм А.Ю.

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 3 (72), 2024 года.

Бесплатный доступ

Анализ поведения главных барических систем Северного полушария приводит к заключению об автономности развития Азиатского максимума и Алеутского минимума, с одной стороны, и Североатлантического центра действия атмосферы, с другой. Установлен факт одновременности возникновения у них крупных возмущений на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века. Причина этого парадокса - максимальное за 179 лет сближение Солнца с барицентром Солнечной системы, произошедшее в апреле 1990 г. Как следует из имеющихся данных, изменения состояний барических систем в умеренных широтах только частично обусловлены прямым влиянием скорости вращения Земли. В качестве важнейшего климатообразующего фактора выступает дегазация глубинного водорода. Одним из доказательств реальности процесса окисления в атмосфере водорода, мигрирующего из недр, служит совпадение положения отрицательных аномалий общего содержания озона с тектоническими разломами. Характерно постоянство формирования крупных отрицательных аномалий общего содержания озона в атмосфере над зонами планетарных деформаций, которые приурочены к меридиану 102⁰ в.д., пересекающему короткую полуось трехосного земного эллипсоида и параллели 60⁰ с.ш., образующей проекцию пограничного слоя ядра планеты на земную поверхность. Дегазация глубинного водорода ведет к разрушению атмосферного озона, которое сопровождается повышением содержания тепла и влаги в воздухе. Пространственная упорядоченность глобальной системы деформаций литосферы в условиях цикличности внешних воздействий определяет синхронность и асинхронность изменений погоды и климата, отражающихся на природных процессах в Евразийском и Североамериканском секторах Арктики и Субарктики.

Асинхронность, глубинная дегазация, евразия, природные процессы, синхронность, северная америка

Короткий адрес: https://sciup.org/140307810

IDR: 140307810 | УДК: 911.2 | DOI: 10.53115/19975996_2024_03_161_168

Текст научной статьи Об эндогенном факторе синхронности и асинхронности современных природных процессов в северных широтах

В обстановке глобальной трансформации окружающей среды первостепенное значение приобретает знание закономерностей синхронного и асинхронного протекания природных процессов в разных регионах, которое облегчает прогнозирование, оперативное управление и адаптацию. Соответствующие сведения накапливаются преимущественно в направлениях физической географии, рассматривающих режимы атмосферы, рек и ледников.

Как известно, проблема синхронности и асинхронности особенно активно обсуждается в области палеогеографии плейстоцена, где одни специалисты видят в оледенении достаточно единообразный отклик территорий и акваторий на похолодание, другие же подчеркивают значимость различия событий в пространстве и во времени. Распространению представления об одновременности изменений климата прошлого во многом способствовало обнаружение цикла длительностью около 35 лет Э. Брик- нером, опиравшемся на исторические данные по Западной Европе. М.А. Боголепов [6], тщательно изучивший летописи, со своей стороны, заметил многочисленные несовпадения событий в Центральной России со схемой Брикнера.

Исследования современного климата обычно фокусируются на вариациях метеоэлементов в однородных районах [32]. При этом выявлены интересные (но не получившие объяснения) факты вероятного поддержания дальних связей между местами, удаленными на тысячи километров [29; 21; 33].

Пониманию генезиса происходящих на наших глазах перемен окружающей среды во многом способствуют результаты систематического анализа форм атмосферной циркуляции (по классификации Б.Л. Дзерд-зеевского), развивающейся в шести долготных секторах Северного полушария [20; 22]. Установлено, что в океанических (Атлантическом и Тихоокеанском) и приокеани-ческих (Европейском и Дальневосточном)

Среда обитания

Общество. Среда. Развитие № 3’2024

секторах циркуляционные эпохи по характеру и времени наступления в целом согласуются между собой, а в Сибирском и Американском секторах благодаря их внутриконтинентальному географическому положению смена циркуляционных эпох происходит в 2,5 раза чаще.

В теоретико-методологическом плане феномен синхронности и асинхронности движений вещества в природе наиболее полно освещен в гидрологической литературе. К числу начальных важных обобщений относятся наблюдение Е.А. Гейнца [10] относительно группирования маловодных лет в серии по 2–4 года и заключение Е.В. Оппокова [28] о совпадении периодов высокой и низкой водоносности рек на большей части Восточной Европы. Б.Д. Зайков [17; 18] первым показал существование явлений синхронности и асинхронности стока рек в Северной Евразии, связанных с масштабными процессами влагопереноса в атмосфере. По расчетам JI.К. Давыдова [12]), вероятность синхронных колебаний средних годовых расходов крупных рек и их притоков мала, но вместе с тем отмечается смена маловодных периодов многоводными в колебаниях стока к западу и к востоку от Енисея. П.С. Кузин [24] конкретизировал эти выводы, составив схематическую карту 12 гидросиноптиче-ских районов с синхронными колебаниями стока. В исследованиях Т.Н. Кочуковой [23] и В.Г. Андреянова [1; 2] было произведено непосредственное сопоставление синхронных колебаний годового стока с типами циркуляции атмосферы, а также солнечной активностью. К.П. Воскресенский [9] внес серьезное уточнение в картину вариаций стока: оказалось, что колебания водности рек к западу от Урала, строго говоря, синфазны (при совпадении положений не отдельных лет, а групп лет), и к востоку от Урала они становятся асинхронными по отношению к европейским водотокам. Убедительные результаты получил Н.В. Сомов [30], предложивший определять зависимость коэффициента корреляции стока рек от расстояния между центрами бассейнов, кривая которой имеет волнообразную форму с максимумом в области 1500–2000 км. Более поздняя оценка наибольшего значения пространственной корреляционной функции для территории Беларуси дает расстояние около 1800–1900 км [8].

По мнению П.С. Кузина [25], целесообразно унифицировать термины, применяемые для описания стока в хронологическом аспекте, в частности, под циклом, предлагается понимать ряд смежных лет, включающий по одной маловодной и многоводной группе лет одного порядка продолжительности, под фазой – группу смежных лет в основном близкой водности (маловодных, средних или многоводных), синхронность – это однозначный ход водности, т.е. совпадение во времени водности отдельных соответственных лет, асинхронность – противоположный ход водности отдельных соответственных лет, синфазность и асинфазность – однозначный или противоположный ход водности не отдельных лет, а целых фаз (т.е. синфазность стока представляет собой синхронность фаз стока). Практически, очевидно, можно говорить о синхронности и асинхронности в широком и узком смыслах.

Исследования гидрологического феномена синхронности и асинхронности в последние десятилетия были ориентированы главным образом на их количественную характеристику в разных масштабах и создание новых методов анализа: [4; 5; 7; 11; 19] и др. При этом акцент определенно смещается в сторону учета роли экстремальных явлений – паводков и половодий, а также межени с помощью больших баз данных. В качестве своего рода указателя тренда приведем работу [34], посвященную наводнениям, в которой продемонстрировано увеличение показателя медианной синхронизации (расстояния до бассейнов, где в 50% случаев также происходит наводнение) в 3–5 раз на Востоке Европы по сравнению с Западной Европой на фоне общего роста частоты стихийных бедствий данного типа.

Опубликовано много работ, демонстрирующих явление синхронного и асинхронного поведения ледников в зависимости от их географического положения. Динамика биоты с данной точки зрения до сих пор не была предметом специального анализа.

Истоки наблюдаемой синхронности и асинхронности природных процессов в большинстве случаев по традиции, идущей от А.Л. Чижевского, усматривается в солнечной активности. Накоплен большой массив фактов, подтверждающих реальность влияния солнечно-земных связей на режим водосборов (см. [3; 13; 14; 27] и др.), однако до сих пор не раскрыт механизм воздействия и причины непостоянства его работы.

Есть основания полагать, что несмотря на значительные успехи в изучении изменений окружающей среды, до сих пор не решена общая проблема происхождения периодов и трендов в развитии природных процессов. В качестве примера можно привести ситуацию с многолетними потеплени- ями и похолоданиями: при наличии огромного объема сведений, охватывающих все континенты и океаны, все стадии голоцена, не раскрыт механизм передачи импульсов в оболочках планеты и остается неясным, чем отличаются отклики разных регионов на вариации поступающей энергии. В целом следует констатировать совершенно недостаточную разработанность темы пространственно-временной упорядоченности событий биосферы локального, регионального и глобального масштабов. Это препятствует, в частности, экстраполяции результатов дорогостоящих стационарных наблюдений [15]. Один из путей решения проблемы намечен в работе авторов [16].

Цель исследования – показать, что определенная группа природных явлений синхронности и асинхронности в реакциях геосистем на внешние воздействия обусловлена во многом глубинной дегазацией водорода.

Материалы и методы исследования

В настоящей работе использованы базы данных по климату [36; 40], общему содержанию озона в атмосфере [35; 42], речному стоку [37], вегетационному индексу [39], дендрохронологии [41] и продолжительности суток [38]. Исходная информация обрабатывалась с помощью стандартных статистических приемов, а также методом наложенных эпох.

Результаты исследования и их обсуждение Поведение центров действия атмосферы

Обширные пространства Евразии зимой, как известно, находятся в сфере влияния Сибирского антициклона (Азиатского максимума). На протяжении последних 70 лет он пережил два периода усиления и ослабления, которые относительно мало отразились на режиме приземного слоя атмосферы, т.е. центр выполняет стабилизирующие функции в условиях глобального потепления. По величинам коэффициентов корреляции температур воздуха «Центр – Периферия» климатообразующая роль Сибирского антициклона прослеживается на западе до побережья Атлантического океана, в то время как на востоке она не проявляется на расстоянии более 3 тыс. км. В меридиональном направлении радиус сферы влияния ограничен 1000 км.

Соседний Алеутский минимум долгое время развивался в противофазе с Азиатским максимумом, при этом зафиксировано его смещение из Восточного полушария в Западное (от 175° в.д. к 175° з.д.) по направлению к Беринговому проливу (объяснение этого феномена см. ниже). Результаты анализа метеорологических процессов за период 1950–2023 гг. подтверждают факт синхронизации в двух центрах действия атмосферы, которые вращаются в противоположных направлениях. Сопряженность их состояний отражается на режиме геосистем в пограничной зоне между континентом и океаном, включая Дальний Восток и Восточную Сибирь.

Северо-западная часть Евразии в зимний сезон подвержена влиянию Исландского минимума. В последние 70 лет преимущественно шло его усиление, причем, как и другие барические системы, он испытал перемену трендов давления около 30 лет назад. Исландский минимум и Азиатский максимум не вступают в тесный контакт, что выражается в сохранении прямого соответствия между величинами давления в их центрах, вращающихся в противоположных направлениях. Данное обстоятельство является фактором обеспечения индивидуальных режимов геосистем в срединных частях континента Евразии и у берегов Атлантического океана.

Динамика Сибирского антициклона не подчинена ни Северо-Атлантическому колебанию, ни Арктическому колебанию, но формирование продолжительных волн холода явно происходит с участием циркуляции атмосферы в полярных широтах [26].

Анализ поведения главных барических систем Северного полушария приводит к заключению об автономности развития Азиатского максимума и Алеутского минимума, с одной стороны, и Североатлантического центра действия атмосферы, с другой. Однако установлен факт одновременности возникновения у них крупных возмущений на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века. Этот парадокс – последствие максимального за 179 лет сближения Солнца с барицентром Солнечной системы, произошедшего в апреле 1990 г.

Роль скорости вращения Земли

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению скорости вращения Земли (см. IERS …), что должно отражаться на вихревых движениях атмосферы. Попытка обнаружения вклада сокращения продолжительности суток в рост положительных и отрицательных аномалий атмосферного давления в Сибирском антициклоне дает неопределенный результат (по непараметрическому U-критерию значимости Манна-Уитни).

Достаточно надежных признаков наличия связи атмосферного давления в других барических системах со скоростью вращения Земли не найдено.

Среда обитания

Как следует из имеющихся данных, изменения состояний барических систем в умеренных широтах видимо только частично обусловлены прямым влиянием скорости вращения Земли. Значит, должны существовать иные внешние силы, которые контролируют динамику центров действия атмосферы.

Общество. Среда. Развитие № 3’2024

Последствия глубинной дегазации

В качестве важнейшего климатообразующего фактора выступает дегазация глубинного водорода, что было показано исследованиями В.Л. Сывороткина [31 и др.]. Одним из доказательств реальности процесса окисления в атмосфере водорода, мигрирующего из недр, служит совпадение положения отрицательных аномалий общего содержания озона с тектоническими разломами. Чрезвычайно характерно постоянство формирования крупных отрицательных аномалий общего содержания озона в атмосфере над зонами планетарных деформаций, которые приурочены к меридиану 102 ° в.д., пересекающему короткую полуось трехосного земного эллипсоида и параллели 60 ° с.ш., образующей проекцию пограничного слоя ядра планеты на земную поверхность.

Воздействие глобальных тектонических разломов c восходящими потоками флюидов на состав атмосферы четко проявляется в симметричном расположении меридионально ориентированных аномалий озона одного знака или противоположных знаков по двум сторонам от Северного географического полюса. Это фундаментальная причина явлений синхронного и асинхронного протекания природных процессов в разных полушариях.

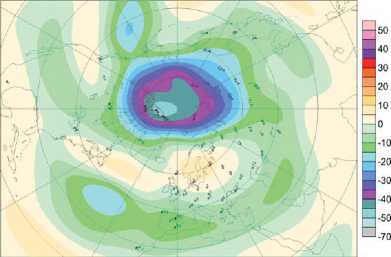

Неоспоримым доказательством ключевой роли дегазации глубинного водорода в режиме атмосферы Арктики служит сохранение отрицательных аномалий озона на протяжении 2–3–4 месяцев в месте сосредоточения разрывных нарушений литосферы. Ярким примером может озоновая дыра, возникшая в январе 2020 г. над полуостровом Таймыр (рис. 1). В стратосфере на уровне 50 гПа скорость зонального ветра всю зиму превышала 30 м/c, и в аномалии происходило многократное обновление воздуха в течение суток, но несмотря на интенсивное поступление газа из окружающего пространства, центр практически не менял своего положения более 120 дней. Такую устойчивость можно объяснить только тем, что в данном месте находится постоянный источник разрушения озона. Физикогеографическая сущность его понятна – это

Mean deviation (%), 2020/03/01-2020/03/31

Рис. 1. Озоновая дыра в Арктике, март 2020 г. Источник: [35]

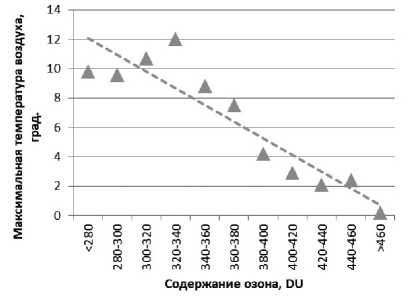

Рис. 2. Связь максимальной температуры приземного слоя воздуха с общим содержанием озона в атмосфере (станция Тромсе, Норвегия, январь 1971–2021 гг.). Источник: расчет по данным [36; 42]

тектонически активная зона сочленения Тихоокеанского и Континентального полушарий, проходящая по меридиану 102° в.д

Реакция глубинного водорода с кислородом генерирует воду и тепло, поступление которых в приземные слои воздуха может быть выявлено при сопоставлении результатов метеорологических наблюдений. Особенно важную информацию могут содержать актинометрические данные, поскольку увеличение содержания водяного пара снижает прозрачность атмосферы. Данное предположение полностью оправдывается, например, на станции Тромсе (Норвегия) в марте 1971–2019 гг. при дефиците озона в атмосфере в размере 40 единиц Добсона наблюдалось уменьшение средних суточных величин суммарной солнечной радиации на 100 Вт/м2.

Выделение тепла при окислении глубинного водорода и поглощение в атмосфере радиации водяным паром, который образу- ется благодаря этой реакции, вызывают повышение температуры воздуха (рис. 2).

Закономерно, что появление уникальной озоновой дыры над полуостровом Таймыр в 2020 г. было отмечено рекордными величинами температуры (–18,5°) и влаго-содержания (1,2 г/кг) воздуха в феврале. Таким образом, есть все основания видеть в глубинной водородной дегазации фактор, определяющий состояние атмосферы.

Тренды изменений температуры тропосферы

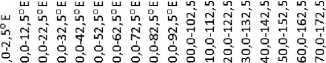

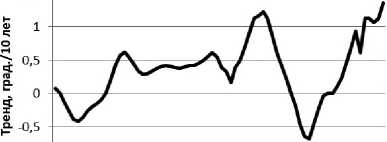

В обстановке повышенного внимания к современным изменениям климата остается почти неосвещенным аспект их пространственной дифференциации. Чтобы отчасти восполнить указанный пробел, был выполнен анализ трендов температуры воздуха в четыре сезона за период 1990–2023 гг. методом долготного и широтного сканирования по трапециям размерами от 2,5 ° х 2,5 ° до 10,0 ° х 10,0 ° . В качестве примера ниже представлены результаты расчетов по широтной полосе 62,5-65 ° с.ш.

В январе, как и следовало ожидать, судя по данным о частоте развития отрицательных аномалий озона в атмосфере, максимальные изменения температуры воздуха произошли в зонах границы Континентального и Океанического полушарий на 102 ° в.д. и на Дальнем Востоке, у Срединного Тихоокеанского меридиана (рис. 3).

Летом на территории Евразии картина изменений температуры отличается контрастностью: потепление в Европе и на Дальнем Востоке при похолодании в Сибири. Абсолютные значения трендов, однако, невелики.

Весной и осенью в Субарктике Евразии почти повсеместно идет потепление климата, причем его скорость макси

Долгота шшшшшшшш оооооооо

Oт^^lm^^^лчJ^(юai^^н^^г^r^^-lr^н

1,5 ........................................................................

-1 ------------------------------------------------------------

Рис. 3. Линейные тренды температуры воздуха в январе на 62,5-65°.

Источник: расчет по данным [40]

мальна на Дальнем Востоке, а минимальна – в Сибири.

В целом полученные сведения указывают на то, что современные изменения климата на севере Евразии дифференцированы по сезонам и географическому положению места. Процесс потепления в течение всего года охватывает Дальний Восток, в то время как в Сибири ситуация различается от месяца к месяцу. В Европе изменения температуры имеют разную направленность во времени и в пространстве.

В Северной Америке на 62,5-65 ° с.ш. самые значительные изменения температуры воздуха в течение всего года характерны для района Аляски, где прирост достигает 2 ° за 10 лет.

Изучение трендов температуры воздуха в пространстве всей Субарктики и Арктики, выполненное путем сканирования с высоким разрешением, позволяет сделать вывод, что наибольшими темпами потепления отличается зона Берингова пролива. Локализация крупнейшей в мире современной аномалии температуры воздуха в районе Берингова пролива ясно указывает на ее связь с глобальными процессами растяжения земной коры, происходящими в срединной части дна Тихого океана. Показательно, что в Чукотском море хорошо видны следы глубинной дегазации у тектонических разломов.

Результаты наблюдений на станции Барроу (Аляска) предоставляют возможность реконструировать следующий ход событий: дегазация недр → землетрясение → выброс водорода → разрушение озона → повышение температуры и влаго-содержания воздуха.

О колебаниях стока рек в противофазе

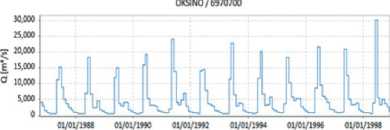

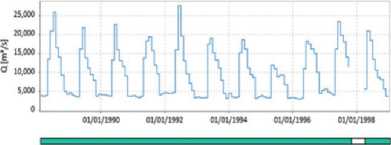

С теоретической и практической точек зрения среди природных процессов особенно интересны признаки синхронности и асинхронности в субарктических и арктических регионах Евразии и Северной Америки, занимающих противоположные берега Северного Ледовитого океана. Лучшим показателем в данном случае служит сток рек, в котором как бы сфокусировано действие всех климатических факторов. Крупнейшими реками в бассейне этого океана, находящимися в географической оппозиции, являются Печора в Европе и Маккензи в Северной Америке (широта их устьев одинакова - 67 ° , а разность долгот близка к 180 ° ). Сравнительный анализ колебаний их стока позволяет раскрыть упорядоченность в формировании природных аномалий на глобальном уровне.

Среда обитания

ОЮ1 NO /О/Monthly Mean incl. data calculated from daily data ARCTIC REO RIVER/4208025

Рис. 4. Аномалии стока рек на противоположных берегах Северного Ледовитого океана. Многолетний минимум стока реки Печоры в 1992 г.

(Оксино, 67,6°с.ш, 52,2°в.д.) и многолетний максимум стока реки Маккензи в 1992 г.

(Арктик Ред Ривер, 67,4° с.ш, 133° з.д.).

Источник: по [37]

Общество. Среда. Развитие № 3’2024

При изучении многолетних рядов был впервые обнаружен феномен синхронизации максимального и минимального месячного стока на двух континентах в 1992 г. (рис. 4). Момент формирования крупнейших разнознаковых аномалий приходится на время резкого изменения в режимах центров действия атмосферы, указанное выше.

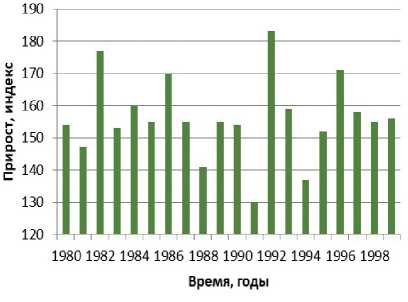

Аномалии биологической продуктивности

При изучении отклика биоты на изменения климата в Субарктике и Арктике можно использовать два индикатора – годичный радиальный прирост древесины и нормализованный индекс биологической продуктивности (NDVI). Основная задача заключается в выяснении экологической роли крупных отклонений в состоянии окружающей среды. В частности, установлен важный факт подобия синхронных разнознаковых колебаний стока рек и прироста деревьев у Северного Ледовитого океана в Европе и Северной Америке. Максимум стока реки Маккензи в 1992 г. в районе ее дельты совпал по времени с увеличением биологической продукции леса (рис. 5).

На противоположном берегу Северного Ледовитого океана в это время наблюдалась аномалия другого знака – резкое замедление процесса образования органического вещества (рис. 6).

Исключительно большая амплитуда вариаций природных процессов на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века закономерна – это следствие смены периодов

Рис. 5. Аномально большой прирост белой ели в 1992 г. в дельте реки Маккензи, осреднение по 42 деревьям.

Источник: расчет по данным [41]

Рис. 6. Снижение скорости фотосинтеза в 1992 г. в районе низовьев реки Печоры на 67,5° с.ш.

Источник: расчет по данным [39]

продолжительностью около 179 лет и около 1430 лет (179 лет × 8), которая произошла на Земле и в планетной системе в 1990 г.

Выводы

Явления синхронности и асинхронности, присущие природе северных широт, во многом обязаны своим происхождением окислению глубинного водорода, который поступает из планетарной сети тектонических разломов и обеспечивает приток тепла и влаги в атмосферу. Процесс дегазации протекает неравномерно благодаря различиям в движении тихоокеанских, евроазиатских и североазиатских блоков литосферы на диссимметричной Земле.

Список литературы Об эндогенном факторе синхронности и асинхронности современных природных процессов в северных широтах

- Андреянов В.Г. Гидрологические расчеты при проектировании малых и средних гидроэлектростанций. - Л.: Гидрометеоиздат, 1957. - 524 с.

- Андреянов В. Г. Циклические колебания годового стока, их изменения по территории и учет при расчётах стока // Труды III Всесоюз. гидролог. Съезда. Т. II. - Л.: Гидрометеоиздат, 1959. -С. 66-168.

- Афанасьев А. Н. Колебания гидрометеорологического режима на территории СССР. - М., 1967. -232 с.

- Бабкин В.И., Бабкин А.В., Мерзлый О.В. Синхронность колебаний стока крупнейших рек Европейской части России // Уч. Зап. РГМУ. - 2019, № 54. - С. 38-47.

- Бабкин В.И. Водные ресурсы Европейской территории России и их изменения в современный период // Общество, среда, развитие. - 2015, № 2. - С. 145-150.

- Боголепов М. А. О колебаниях климата Европейской России в историческую эпоху // Землеведение. - М., 1908. - 107 с.

- Болгов М.В., Коробкина Е.А. Закономерности многолетних колебаний годового стока рек Сибири и Дальнего Востока // География и природные ресурсы. - 2011, № 2. - С. 5-11.

- Волчек А.А. Характер синхронных колебаний стока рек Беларуси // Вестник Брестского ун-та. -2001, № 2. - С. 31-36.

- Воскресенский К. П. Нормы и изменчивость годового стока рек Советского Союза. - Л., 1962. -546 с.

- Гейнц Е.А. Об осадках, количестве снега и об испарении на речных бассейнах Европейской России. - СПб., 1898. - 54, XXXIV с.

- Горошко Н.В. Способы оценки пространственно-временных колебаний стока (на примере бассейна верхней Оки) // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 1. - 2010, № 1. -С. 55-65.

- Давыдов Л.К. Водоносность рек СССР, ее колебания и влияние на нее физико-географических факторов - Л.: изд-во и 2-я типолитогр. Гидрометеоиздата, 1947. - 162 с.

- Дружинин И.П., Коноваленко 3.П., Кукушкина В.П., Хамьянова Н.В. Речной сток и геофизические процессы. - М.: Наука, 1966. - 295 с.

- Дружинин И.П., Хамьянова Н.В. Солнечная активность и переломы хода природных процессов на Земле: статистический анализ». - М.: Наука, 1969. - 224 с.

- Дьяконов К.Н. Методические подходы к проблеме экстраполяции результатов стационарных исследований на ландшафты // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития. Мат-лы XII Международной ландш. конфе-ренц. - Тюмень, 2017. - С. 55-59.

- Дьяконов К.Н., Ретеюм А.Ю. Астрогеография природных аномалий // Изв. РАН, сер. География. -2016, № 6. - С. 108-115.

- Зайков Б.Д. Высокие половодья и паводки на реках СССР за историческое время. - Л.: Гидромете-оиздат, 1954. - 135 с.

- Зайков Б.Д. Средний сток т его распределение в году на территории СССР. - Л.-М.: Гидрометеоиздат, 1946. - 148 с.

- Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1968. - 377 с.

- Кононова Н.К. Типы глобальной циркуляции атмосферы: результаты мониторинга и ретроспективной оценки за 1899-2017 гг. // Фундаментальная и прикладная климатология. - 2018, т. 3. -С. 108-123.

- Кононова Н.К. Циркуляционные эпохи в различных секторах Северного полушария // Исследования генезиса климата. - М., 1974. - С. 68-83.

- Кононова Н.К. Циркуляционные эпохи в секторах Северного полушария в 1899-2014 гг. // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 1 (11). - 2015 , вып. 2. - С. 56-66.

- Кочукова Т. Н. Колебания годового стока рек СССР // Труды ГГИ. - 1955, вып. 50. - С. 56-119.

- Кузин П.С. Многолетние колебания водоносности рек СССР // Труды ГГИ. - 1953, в. 38. - С. 84-101.

- Кузин П.С. Циклические колебания стока рек Северного полушария. - Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1970. - 179 с.

- Латышева И.В., Лощенко К.А., Шахаева Е.В. Исследование динамики Азиатского антициклона и холодных циркуляционных периодов на территории Иркутской области // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». Т. 4. - 2011, № 2. - С. 161-171.

- Леонов Е.А. Космос и сверхдолгосрочный гидрологический прогноз. 2010. - М.: Алетейя, Наука. -348 с.

- Оппоков Е.В. О водоносности рек в связи с атмосферными осадками и другими факторами стока // Зап. РГО. - 1911, т. XLVII. - С. 234-286.

- Салугашвили Р.С. Колебания климата на территории первого естественного синоптического района и климатическое районирование // Уч. зап. Казанского ун-та. - 2012, т. 154, кн. 3 Естественные s науки. - С. 216-227. S

- Сомов Н.В. Асинхронность колебаний речного стока крупных рек СССР // Метеорология и гидроло- ^ гия. - 1963, № 5, с. 14-21. о

- Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация Земли и глобальные катастрофы. - М.: Геоинформцентр; § ЗАО «Астра семь», 2002. - 250 с. &

- Шерстюков Б.Г. Региональные и сезонные закономерности изменений современного климата. - Обнинск: изд. ГУ «ВНИИГМИ-МПД», 2008. - 246 с.

- Шерстюков Б.Г., Салугашвили Р.С. Районы однотипных колебаний климата на территории России // Труды ФГБУ «ВНИИГМИ-МПД». - 2012, вып. 176. - С. 40-52.

- Berghuijs W.R., Allen S.T., Harrigan S., Kirchner J.W. Growing spatial scales of synchronous river flooding in Euripe // Geophisical Research Letters. Vol. 46. - 2019, issue 3. - P 1423-1428.

- "Environment and Climate Change Canada. Global Ozone Maps. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/clf2/e/Curr_allmap_g.html

- European Climate Assessment and Dataset. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://archive. is/2018.05.16-195154/https://eca.knmi.nl/

- Global Runoff Data Centre. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.bafg.de/GRDC/EN/Home/ homepage_node.html

- IERS. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.iers.org/IERS/EN/DataProducts/data.html

- Modis. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://modis.gsfc.nasa.gov/data/

- Physical Science Laboratory. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://psl.noaa.gov/cgi-bin/data/ timeseries/timeseries1.pl

- Pisaric M. and Kokelj S. Tree ring data. - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.ncei.noaa.gov/ pub/data/paleo/treering/measurements/northamerica/canada/cana521.rwl

- SBUV Merged Ozone Data Set (Goddard Space Flight Center). - Интернет-ресурс. Режим доступа: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/anonftp/toms/sbuv/MERGED