Об одном подходе к поиску экстремальных управлений в дискретно непрерывных системах

Автор: Курохтин В.Ю., Булдаев А.С., Мижидон А.Д., Анахин В.Д.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика @vestnik-bsu-maths

Рубрика: Управляемые системы и методы оптимизации

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В рассматриваемом классе дискретно-непрерывных управляемых систем строится аналог классических формул приращения целевой функции стандартного вида с остаточными членами разложений с линейной по приращению управления главной частью приращения. На основе полученной формулы строится условие оптимальности управления в виде задачи о неподвижной точке в пространстве допустимых управляющих параметров. Предложенный подход позволяет применять известную теорию и методы неподвижных точек для поиска экстремальных управлений. Приводятся иллюстрирующие примеры поиска экстремальных управлений предлагаемым методом неподвижных точек в дискретно-непрерывных задачах на экстремум нормы конечного состояния линейной управляемой системы. Полученные экстремальные управления сравниваются с известными решениями, полученными в рамках применения к рассматриваемым примерам альтернативного подхода параметризации управлений.

Дискретно-непрерывная система, условие оптимальности управления, задача о неподвижной точке, экстремальное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/148330467

IDR: 148330467 | УДК: 517.977 | DOI: 10.18101/2304-5728-2024-4-58-68

Текст научной статьи Об одном подходе к поиску экстремальных управлений в дискретно непрерывных системах

Дискретно-непрерывные модели управляемых процессов имеют актуальность, поскольку многие современные приложения (экономические, технические и другие) не могут быть соответствующим образом описаны неизменными в течение рассматриваемого временного интервала дифференциальными уравнениями. В этом случае распространенным методом моделирования является дискретизация по управлению и состоянию, в результате чего появляются модели, неоднородные по своей структуре [1—5].

Такие дискретные модели также могут служить для анализа соответствующих непрерывных задач и поиска их приближенных решений, которые в дальнейшем могут быть использованы как начальные приближения для решений исходных задач. Этот подход прошел апробацию в различных областях [6; 7]. В некоторых объектах управление технически может изменяться лишь дискретным образом [8; 9].

Дискретизация только по управлению была рассмотрена во многих исследованиях (например, [10; 11]). В [12; 13] рассматриваются дискретнонепрерывные модели с кусочно-линейными аппроксимациями управления, в которых состояние системы на интервалах аппроксимации представляется в виде дифференциальных уравнений. В [12] задачи решаются при помощи градиентных методов, которые применяются к эквивалентным конечномерным задачам в пространстве управлений. В [13] для решения эквивалентных конечномерных квадратичных задач используются модификации методов принципа максимума.

В данной статье рассматривается новый подход к решению дискретнонепрерывных задач оптимального управления на основе представления условия оптимальности в форме задачи о неподвижной точке в пространстве управлений. Подход иллюстрируется примерами нахождения экстремальных управлений в задачах на экстремум нормы конечного состояния линейных динамических систем.

1 Метод неподвижных точек

Рассмотрим следующую задачу оптимального управления:

ф( u ) = ф( x (tN ))^ inf (1)

u = { и 1 ,..., U n } eQ

x(t) = fk (x(t), uk, t), x(t0) = x°, uk e Uk ^ Rm(k), t e Tk = [tk-1, tk ],k = 1, N,(2) в которой функция ^(x) непрерывно дифференцируема на Rn, функции fk (x, uk, t), k = 1, N и их частные производные по переменным x, uk непрерывны на множествах Rn х Uk х Tk, к = 1, N. Допустимые управления рассматриваются в виде N -мерных наборов m (k) -мерных векторов u = {u1,..., uN}, uk g Uk, k = 1, N. Обозначим О множество допустимых наборов векторов управлений. Множества Uk с Rm(k), к = 1, N компактны и выпуклы. Начальное состояние x0 и интервалы Тк, к = 1, N фиксированы.

Обозначим через x ( t , v ) , t g T = [ 1 0, tN ] решение системы (2) при управлении v = { v 1 ,..., vN } gO . Значения x ( t , v ) , t g Tk , к = 1, N определяются путем последовательного интегрирования системы (2) на интервалах Тк при uk = vk , t g Tk , к = 1, N .

Задача (1)-(2) может рассматриваться как задача математического программирования, в которой необходимо найти такой набор векторов u = { U j ,..., uN } при заданном разбиении интервала времени T на подынтервалы Tk = [ tk _ 1 , tk ] , к = 1, N , чтобы выполнялось условие (1).

Введя следующее обозначение частного приращения вектор-функции g ( У 1 , • , У1 ) по переменным y s , ys 2 :

А Z , Z g ( У 1 , K , У / ) = g ( У 1 , K , Z S , , K , Z S, , K , У/ ) _ s 1 s 2 x 1 2 /

_g(У1, K, yv -,ys2, K, У/), приращение функции (1) на управлениях u, v можно записать:

Л v Ф( u ) = Л x ( t N ,v ) ^ ( x ( t N , u ) ) . (3)

Также обозначим A x ( t ) = x ( t , v ) - x ( t , u ) , Л u ( t ) = v ( t ) - u ( t ) .

Рассмотрим кусочно-дифференцируемую вектор-функцию

W ( t ) = (^ ( t ) , k , w n ( t ) ) , t g T с условием:

W ( tN ) = —Px (x (tN ,u)).

Тогда приращение (3) можно записать в виде:

Л v Ф( u ) = - W ( tN ) , Лx ( tN )) + o (||Лx ( tN )||) .

Рассмотрим тождество:

(W (tN ) , Лx (tN )) — ^ (10 ) , Лx (10 )) =

NN

= E (\ w ( t k ) , Л x ( t k ))_ (w ( t k _ 1 ) , Л x ( t k _ 1 )) ) = E J k . к = 1 к = 1

Дифференциальная сопряженная система на интервалах Тк , к = 1, N с переменными у к ( t ) = ( w ^ ( t ) , ••■, W t ( t ) ) может быть определена при помощи функции Понтрягина Нк в следующем виде:

W k ( t ) = - H,x ( w , ( t ) , x ( t , u ) , u k , t ) , t e T k с условиями:

Wn ( tN )= V (tN ), Wk (tk ) = Wk+1 (tk ), k = 1, N - 1.

Определим функцию w ( t ) , t g T следующим образом:

W (t ) = Wk (t), t G Tk, k = 1, N.

Каждое из слагаемых Jk, k = 1, N в тождестве (4) может быть записано следующим образом :

J k = (wk ( tk) , A x ( tk)}- {wk ( t k - 1 ) , A x ( tk - 1 )) = j T dt ^к ( t ) , A x ( t )) dt =

= IT { W k ( t ) , Ax ( t )) + (Wk ( t ) , A x (t, v), vf ( x (t, u ) , uk , t ))} dt = (5)

= j . - (Hkx (Wk ( t)’ x (t’ u ), uk, t ), Ax (t )V , dt

T k [ +A x ( t,v ) ,vt H k ( W k ( t ) , x ( t , u ) , uk , t ) J

В соответствии с [14; 15] (5) может быть представлено в виде: J k = I T A v k H k ( W k ( t ) , x ( t , v ) , u k , t ) dt + o (||A u k 11) .

Тогда (3) принимает вид:

A . Ф ( u ) -- £ I T A v H k ( w . ( t ) , x ( t , v ) , u , , t ) dt + o ( £ |A u ,\[ k = 1 k У k = 1 J

Введем следующую систему для переменной w ( t ) , t g T :

W (t) = -H,x (w (t), x(t), w,, t), t G T,, k = 1, N с начальным условием:

.

W (tN ) = -Px (x(tN )) .

Пусть w (t, v), t g T = [10, tN ] — решение системы (7)-(8), полученное путем последовательного интегрирования на интервалах Tk, k = 1, N при wk = vk, t g Tk, k = 1, N, x (t) = x (t, v), t g T. Тогда приращение (6) принимает вид:

N r (

A v ф( u ) =- XJ T A v , H k ( w ( t , u ) , x ( t , u ) , uk , t ) dt + o I EIIA u k || I . (9) k = 1 k У k = 1 J

Из (9) следует формула, в которой главная часть линейна по приращению управления:

(

A v ф( u ) =- EL \Hk ( w ( t , u ) , x ( t , u ) , u , , t ) , A uk}dt + o I UA u k || I . (10)

k = 1 k ' u ' У , = 1 J

В линейной по управлению задаче (1)-(2), когда функции fk , k = 1, N линейны по u , формула (9) совпадает с формулой (10).

На основе формулы (10) получаем необходимое условие оптимальности в задаче (1)-(2) для управления u gQ в следующем виде:

N

^f T \H k U ( у ( t ’ u ) ’ x ( t ’ u ) ’ u k , t ) ’ w k k = 1 k '

—

u^dt < 0, w = { w p .K w N } , (11)

W k g U k , k = 1, N .

Представим неравенство (11) в виде эквивалентной системы:

uk^dt < 0, w g U k , k = 1, N .

! Ti(HkU У ( t , u ) , x ( t , u ) , uk , t ) , w

—

Данную систему можно представить в виде системы уравнений

U k = argmax f T ^H^ ( у ( t , и) , x ( t , и ) , uk , t ) , w^dt , k = 1, N . (12)

Для поиска экстремальных управлений можно использовать известные градиентные методы, основанные на формуле приращения (10).

В данной работе предлагается поиск экстремальных управлений на основе решения задачи о неподвижной точке (12) в пространстве допустимых управлений u = { u 1 , к , uN } .

2 Примеры

Рассмотрим иллюстрирующие примеры поиска экстремальных управлений, основанные на предлагаемом подходе неподвижных точек.

Пример 1. Рассматривается задача оптимального по энергии управления гармоническим осциллятором [16; 17]. Дискретно-непрерывная аппроксимация задачи рассматривается в классе кусочно-постоянных управлений на интервале T = [0; п] с точкой

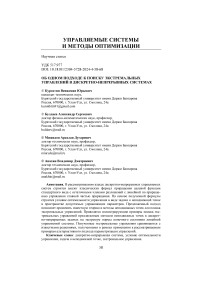

0 = -

1 2

разделяющей ин-

тервал T на два непересекающихся интервала 0 = 0 0 <0 1 < 0 2 = п : X 1 = x 2; x 2 =— x 1 + u ; x 1 ( 0 ) = — 1; x 2 ( 0 ) = 1;

|u ( t )| < 1; t g T = [ 0; - ] ;

ф( u ) = 2 ( x 1 2 ( - ) + x 2 ( - ) ) ^ extr.

1.1. Задача на минимум целевой функции:

ф ( u ) = 1 ( х 2 ( п ) + х ,2 ( п )Ц inf .

2^ 2У uVV

Функция Понтрягина и стандартная сопряженная система имеют вид:

H ( у , х , u , t ) = ^ у , f ( х , u , t )^ — F ( х , u , t ) = i / 1 x 2 + у 2 ( u ■ =— H ■ У = — H 1 = у 2 ; y k xk ; у 2 = — H x 2 = — У 1 ;

— X 1 ) ; (13)

Wk (ti)= 2 (x(ti)); ti = п; w(x(ti ))=2(x2 (n)+x22 (п));

Wi (п) = -^x (x(ti)) = -xi (n); w2 (n) = -^x2 (x(ti)) = -x2 (п).

Для допустимого u = { ui; u 2 } определим:

— при t е T =

0; - :

xi ( t , u ) = - ( i + ui ) cos ( t ) + sin ( t ) + u i;

x 2 ( t , u ) = ( i + ui ) sin ( t ) + cos ( t ) ;

— при t e T 2 =

x i ( t , u ) = - ( ui + i ) cos ( t ) + ( i + ui - u 2 ) sin ( t ) + u 2; x 2 ( t , u ) = ( ui + i ) sin ( t ) + ( i + u i - u 2 ) cos ( t ) .

Отсюда получаем систему, одинаковую на интервалах T 1 и T 2 :

W i ( t , u ) = ( ui + u 2 + i ) cos ( t ) + ( u 2 - ui - i ) sin ( t ) ;

W 2 ( t , u ) = - ( ui + u 2 + i ) sin ( t ) + ( u 2 - u i - i ) cos ( t ) ,

t g T = [ 0; п ] .

Используя функцию sign ( z ) , определяемую следующим образом:

sign ( z ) =

- i, z < 0;

j+ i, z > 0;

_ w g [ - i; i ] , z = 0,

и с учетом того, что Hu ( w , x , u , t ) = w 2 ( t , u ) , задача о неподвижной точке необходимого условия оптимальности (12) принимает следующий вид:

u i = sign ( J T w 2 ( t , u ) dt ) ;

u 2 = sign ( J W 2 ( t , u ) dt ) .

Вычислив интегралы, получаем систему уравнений: u i = sign ( - 2 ( u i + i ) ) ; u 2 = sign ( - 2 u 2 ) .

Перебрав девять возможных случаев, определяющих значения правых частей системы (i8), находим единственное решение u = { - i;0 } , являющееся оптимальным управлением рассматриваемой задачи. Соответствующее значение функционала составляет Ф ( u ) = 0 .

1.2. Задача на максимум целевой функции:

^ sup.

u e V

ф(u )=2 (x2 (п)+x 2 (п

Преобразуем задачу на максимум в эквивалентную ей задачу на минимум:

ф1 (11) = -2(x2 (п) + x22 (п)) ^ inf •

Функция Понтрягина и стандартная сопряженная система сохраняют вид (13)–(14), а граничные условия (15) для сопряженной системы принимают вид:

^1 (П) = -ф (x (t1 )) = Х1 (П ); V2 (П ) = -Vx2 (x (t1 )) = x2 (П )•

Фазовые траектории на интервалах T 1 и T 2 сохраняют вид (16)–(17).

Получаем следующую сопряженную систему, одинаковую на интервалах T 1 и T 2 :

V , ( t , и ) = - ( u , + u 2 + 1 ) cos ( t ) + ( u1 - u 2 + 1 ) sin ( t ) ;

t g T = [ 0; п ] .

V 2 ( t , u ) = ( u1 + u 2 + 1 ) sin ( t ) + ( U j - u 2 + 1 ) cos ( t ) ,

Соответственно получаем систему уравнений:

u1 = sign (2 (u1 +1)); u 2 = sign (2 u 2), имеющую следующее множество решений:

{ u = { 1;1 } ; u = { 1; - 1 } ; u = { 1; 0 } ; u = { - 1; 1 } ; u = { - 1; - 1 } ; u = { - 1; 0 } } •

Из указанного множества максимум Ф ( u ) = 5 исходному функционалу доставляют управления u = { 1;1 } и u = { 1; - 1 } •

Пример 2. Задача на экстремум нормы конечного состояния для двухступенчатой системы [16; 18]. Дискретно-непрерывная аппроксимация задачи рассматривается в классе кусочно-постоянных управлений на интервале T = [0; 2] с точкой 01 = 1, разделяющей интервал T на два непе- ресекающихся интервала 0 = 00 < 01 <02 = 2 :

x 1 = x 2; ,x 2 = u ; x 1 ( 0 ) = 2; x 2 ( 0 ) = - 1;

| u ( t )| < 1; t g T = [ 0;2 ] ;

ф( u ) = 2 ( x 12 ( 2 )+ x 22 ( 2 ) ) ^ ex*-

-

2.1. Задача на минимум целевой функции:

ф( u ) = 2 ( x ( 2 )+ x 22 ( 2 )H u nf •

Функция Понтрягина и стандартная сопряженная система имеют вид:

H ( v , x , u , t ) = ( v , f ( x , u , t )) - F ( x , u , t ) = V 1 x 2 + V 2 u ; (19)

. _ „ . V =-Hx = 0;

-

V k x k ; | V 2 = - H l 2 = - V 1 ;

V k ( t i ) = — ^ k ( x ( t i ) ) ; t i = 2; H x ( t i ) ) = |( x i 2 ( 2 )+ x 2 2 ( 2 ) ) ;

Vi (2) = —^xi (x (ti )) = — xi (2 ); V2 (2 ) = ^x2 (x (ti )) = — x2 (2).

Для допустимого u = { u i; u 2 } определим:

— при t e Ti = [ 0;i ] :

t '

x ( t , u ) = u--1 + 2;

i i 2

x 2 ( t , u ) = ui t — i;

— при t е T 2 = ( i; 2 ] :

x 1 ( t , u )

t 2

= u 2 2 + ( u 1

—

ul. — u. + 2;

x 2 ( t , u ) = u 2 1 + ui — u 2 — i.

Отсюда получаем систему, одинаковую на интервалах T 1 и T 2 :

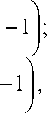

Vi (t,u ) = — 2 ui

—

u ; 22

( \ ( 3 i y 2 (t, u) = I —ui + —u 2

t e T = [ 0; 2 ] .

t — 4 ui — 2 u 2 + i,

Поскольку H u ( y , x , u , t ) = v 2 ( t, u ) , задача о неподвижной точке принимает следующий вид:

u1 = Sign u 2 = Sign

Вычислив интегралы, получаем систему уравнений:

ui = sign I —

u 2 = sign I —

13 u

7 u

7 J 4u 2 + 11;

u ? + 1 .

4 2 J

J 3

Данная система имеет единственное решение u = j _ ~ ;i, являющееся оптимальным управлением рассматриваемой задачи. Соответствующее значение функционала составляет Ф ( u ) ~ 0,038 .

-

2.2. Задача на максимум целевой функции:

ф( u ) = Д ( x i 2 ( 2 )+ x 22 ( 2 ) ) ^ SuP.

2Х e V

Преобразуем задачу на максимум в эквивалентную ей задачу на минимум:

ф 1 ( и ) = - 2 ( x 2 ( 2 ) + x 2 2 ( 2 ) ) ^ i nf-

Функция Понтрягина и стандартная сопряженная система сохраняют вид (19)-(20), а граничные условия (21) для сопряженной системы принимают вид:

W1 (2 ) = —^ (x ( t1 )) = x1 (2 ); W2 (2 ) =-^x2 (x (t1 )) = x2 (2 )-

Фазовые траектории на интервалах T1 и T 2 сохраняют вид (22)-(23).

Получаем следующую сопряженную систему, одинаковую на интерва- лах T1 и T2 :

W 1 ( t , и ) =

3 1

+ и^ ;

2 1 2 2

3.1 )..,., ,

—и, +— \t + 4 и, + 2 — 1,

2 1 2 2 J 1 2

t е T = [0;2].

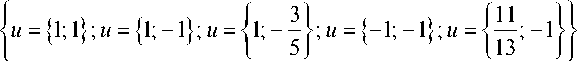

Соответственно получаем систему уравнений:

' ( 13.

и1 = sign I — и 1 + —и 2

. ( 7. 5.

и 2 = Sign I — u 1 + —и 2

имеющую следующее множество решений:

Из указанного множества максимум Ф ( и ) = 6,5 исходному функцио

налу доставляет управление и = { — 1; — 1 } .

Рассмотренные примеры демонстрируют возможность определения оптимальных экстремальных управлений предлагаемым методом непод вижных точек в рассматриваемом классе дискретно-непрерывных задач.

Во всех рассмотренных примерах полученные оптимальные управления совпадают с оптимальными решениями, полученными в работе [16] в рамках альтернативного подхода параметризации управляющей функции.

Заключение

В классе дискретно-непрерывных управляемых систем построено необходимое условие оптимальности в виде задачи о неподвижной точке в пространстве управляющих параметров. Полученная форма условия оптимальности позволяет находить экстремальные управления методом поиска неподвижных точек соответствующей задачи о неподвижной точке. Применение подхода неподвижных точек для решения дискретнонепрерывных задач оптимального управления определяет перспективное направление исследований в области методов оптимального управления.

Список литературы Об одном подходе к поиску экстремальных управлений в дискретно непрерывных системах

- Emelyanov S., Korovin S., Mamedov I. Variable Structure Control Systems. Discrete and Digital. CRC Press, USA. 1995: 316.

- The Control Handbook: Control System Advanced Methods. In: Levine, W. (eds). CRC Press, London, 2010: 1798.

- Van der Schaft A., Schumacher H. An Introduction to Hybrid Dynamical Systems. Springer, London, 2000: 174.

- Gurman V., Rasina I. Discrete-continuous Representations of Impulsive Processes in the Controllable Systems // Automation and Remote Control. 2012; 8 (73): 1290–1300. DOI: 10.1134/S0005117912080024.

- Mastaliyev R. Necessary Optimality Conditions in Optimal Control Problems by Discrete-continuous Systems // Tomsk State University Journal of Control and Com- puter Science. 2015; 1 (30): 4–10. DOI: 10.17223/19988605/30/1.

- Evtushenko Y. Numerical Optimization Techniques. Publications Division, New York, 1985: 562.

- Табак Д., Куо Б. Оптимальное управление и математическое программирование. Москва: Наука, 1975. 279 с.

- Gurman V., Ni Ming Kang. Degenerate Problems of Optimal Control I // Auto- mation and Remote Control. 2011; 4 (72): 497–511. DOI: 10.1134/S0005117911030039.

- Moiseev A. Optimal Сontrol Under Discrete Control Actions // Automation and Remote Control. 1991; 9 (52): 1274–1280.

- Teo K., Goh C., Wong K. A Unified Computational Approach to Optimal Con- trol Problem. Longman Group Limited. New York, 1991: 329.

- Rahimov A. On an Approach to Solution to Optimal Control Problems on the Classes of Piecewise Constant, Piecewise Linear, and Piecewise Given Functions // Tomsk State University Journal of Control and Computer Science. 2012; 2 (19): 20–30.

- Gorbunov V. A Method for the Parametrization of Optimal Control Problems // USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics. 1979; 2 (19): 292–303.

- Srochko V., Aksenyushkina E. Parametrization of Some Control Problems by Linear Systems // The Bulletin of Irkutsk State University. Series Mathematics. 2019; 30: 83–98. DOI: 10.26516/1997-7670.2019.30.83.

- Срочко В. А. Итерационные методы решения задач оптимального управления. Москва: Физматлит, 2000. 160 с.

- Vasiliev O. Optimization Methods. World Federation Publishers Company INC, Atlanta, 1996: 276.

- Срочко В. А., Аксенюшкина Е. В., Антоник В. Г. Конечномерная аппроксимация управлений в задачах оптимизации линейных систем // Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика. 2020. № 3. С. 19–31. DOI: 10.18101/2304-5728-2020-3-19-31.

- Галяев А. А., Лысенко П. В. Оптимальное по энергии управление гармоническим осциллятором // Автоматика и телемеханика. 2019. № 1. С. 21–37. DOI: 10.1134/S0005231019010021.

- Стрекаловский А. С., Шаранхаева Е. В. Глобальный поиск в невыпуклой задаче оптимального управления // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2005. Т. 45, № 10. С. 1785–1800.