Об особенностях оценки технического состояния дизелей на основе анализа вибросигналов

Автор: Волков Ю.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (69), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности применения методов виброакустического диагностирования для безразборной оценки технического состояния дизелей при их использовании по назначению. Определены условия определения информативных диагностических параметров вибросигналов дизеля и их подготовки к цифровой обработке. Даны рекомендации по расчету характеристик измерительной аппаратуры и эксплуатации дизелей при проведении записи вибросигналов. Обоснован способ обработки цифровых вибросигналов дизеля с учетом его конструктивных и кинематических особенностей. Использованы методы быстрого преобразования Фурье, синфазного накопления, осреднения, частотной фильтрации и фазового стробирования. Показан способ решения задачи оценки точности спектральной плотности мощности вибросигнала дизеля и приведен пример решения. Отмечена особая роль рабочего процесса дизеля в генерации вибросигналов. Проведена оценка параметров рабочего процесса дизеля виброакустическим методом.

Дизель, вибросигнал, оцифровка, быстрое преобразование фурье, спектральная плотность мощности, частотный диапазон, синфазное накопление, аналоговая фильтрация, интервал дискретности, точность оценки, рабочий процесс, индикаторная диаграмма

Короткий адрес: https://sciup.org/142228744

IDR: 142228744 | УДК: 004-046

Текст научной статьи Об особенностях оценки технического состояния дизелей на основе анализа вибросигналов

Создание автоматизированных систем мониторинга различных технических объектов, позволяющих осуществлять безразборный контроль параметров технического состояния, остается актуальной целью. Проведение такого мониторинга позволит сократить затраты и время на ремонт и простой [1, 2].

Известно, что в эти системы включены измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), позволяющие обрабатывать поступающую информацию в режиме реального времени.

Измерительные каналы (ИК), интегрированные в ИВК, позволяют отследить изменение любого диагностического признака, генерируемого объектом при его функционировании. Задача состоит, во-первых, в возможности установки датчика на объект, а во-вторых, в получении достоверных результатов измерений. Вторая часть связана с условиями оцифровки, возможностями ИК, особенностями обработки и реализуется в программном обеспечении.

Вибрация считается одним из перспективных диагностических признаков для мониторинга работоспособного состояния дизелей. Методы диагностирования технических объектов по параметрам вибрации, такие как амплитудный анализ, анализ огибающей и спектральный анализ, приемлемые для простых механизмов, для дизеля, позволяют оценить только общее состояние и не позволяют добиться увеличения глубины диагностирования вплоть до определения структурных параметров [3, 4, 5].

Современный процесс измерения вибрации основан на записи аналогового сигнала, перевода его в цифровой вид и дальнейшей обработке, которая в настоящее время видится в совершенствовании применения методов спектрального анализа [6], основанных на достигнутом уровне развития цифровой виброизмерительной техники [7]. Запись и оцифровка аналогового вибросигнала производятся при помощи датчиков и аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Характеристики датчиков и АЦП оказывают решающее влияние на достоверность вибродиагностической информации. Поэтому необходимо очень тщательно произвести подготовку ИК для получения вибросигнала в цифровом виде [8].

Цель работы состоит в обосновании способа обработки цифровых вибросигналов дизеля с учетом его особенностей и выработке условий применения измерительной аппаратуры.

Методы исследования

Наиболее перспективным методом обработки вибросигналов служит спектральный анализ на базе алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ), позволяющий оценить функцию спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала. СПМ для конечного временного интервала (реализации) обычно записывают так:

Х(/> = f° x(t) e-tW d t, (1)

где Т – длина реализации, с.

Согласно (1), снимая дискретные значения функции X(f) в точках, разделенных на шкале частот интервалом Найквиста Д/ = 1/Т в промежутке от минус В до плюс В Гц, можно найти число дискретных значений, необходимое для описания функции х (t):

N = 2 • В/(1/Т) = 2 • В •Т . (2)

Поэтому необходимо правильно выбрать величину интервала дискретности Дt. При постоянном шаге во времени максимальный интервал дискретности

Дt = 1/(2 • В) . (3)

Для того чтобы дискретная реализация содержала те же частоты, что и исходный сигнал, на каждый период соответствующего колебания должно приходиться не менее двух отсчетов (теорема Котельникова). Поэтому наиболее высокая частота (Найквиста), которая может быть выделена при дискретизации со скоростью 1/ Δ t отсчетов в секунду, равна

In = 1/(2 • Дt) . (4)

Содержащиеся в исходном сигнале более высокие частоты будут свернуты в диапазон 0÷1/(2· Δt ) Гц и будут неотличимы от более низких частот этого диапазона (маскировка частот). Единственный способ избавиться от этого заключается в том, чтобы подавить в исходном аналоговом сигнале частоты, превышающие частоту Найквиста.

Для этого необходимо перед аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) установить аналоговый низкочастотный фильтр. Верхнюю частоту пропускания (вырезывающую частоту) фильтра с учетом спадающей характеристики задают обычно равной 0,8 частоты дискретизации

/ h = 0.8'/ n . (5)

Длина реализации Т должна быть существенно больше периода самой низкочастотной составляющей процесса. Это условие необходимо, чтобы можно было выделить низкочастотные колебания, иначе эти колебания могут быть приняты за нестационарный тренд. Следовательно, необходимо убедиться, что период самой низкочастотной составляющей не превышает длины реализации. В противном случае перед преобразованием сигнала необходимо пропустить его через высокочастотный фильтр.

Для дизелей представляет интерес не весь кинематический цикл, а участки, соответствующие источникам вибрации (перекладка поршней, закрытие клапанов и т.п.). Поэтому длина реализации предполагается соответствующей кинематическому углу (фазе) проявления такого источника:

Тр, = P p Дп • < ц ) , (6)

где n - частота вращения, с-1; pPi - кинематический угол, соответствующий фазе источника вибрации, град; р ц - кинематический цикл, град.

Исходя из этого, можно определить нижнюю частоту пропускания высокочастотного аналогового фильтра. С учетом крутизны спада

/ в = 1.2/T pi = 1.2 • r • P^Ppv (7)

Таким образом, предварительно отфильтровав исходный вибросигнал, его можно подвергать оцифровке и записи на магнитный носитель.

Оцифровка выполняется АЦП, выбор которого выполняется с учетом (3). Запись оцифрованного сигнала выполняет специальная программа-утилита. В этой программе необходимо решить задачу точности оценки СПМ.

Согласно [9], сглаженная оценка имеет ошибку е = 1/<1,(8)

где i - количество участков реализации, а разрешение спектральной оценки по частоте задается равенством

Bi = 1/Tpi, где TPi - длина участка реализации, с.

Очевидно, что минимальная длина реализации должна быть

ТрМш = ^Трг(10)

Следовательно, ошибка оценки спектра буде т опреде ляться как

Е = 1/^Bt • Трм,„ .

Из этой формулы вытекает заключение, что если B i - известный параметр, определяемый, например, характеристиками ИК, то длина минимальной реализации может быть определена из соотношения

TpM1M = 1/(Bi'E2).

Следовательно, задаваясь значением ошибки оценки СПМ, можно рассчитывать длину необходимой реализации и необходимое число усреднений i.

При желании иметь ошибку оценки спектра в 1% и спектральном разрешении в 10 кГц длина минимальной реализации составит 1 с, что при частоте вращения 25 с–1 (1500 мин–1) составит угол кинематического цикла в 9000 градусов. То есть длина реализации будет соответствовать 25 оборотам дизеля. Для того чтобы длина реализации соответствовала кинематическому циклу 2-тактного дизеля (360 град), необходим ИК с разрешением 250 кГц, а для 4-тактного (720 град) – 125 кГц при оговоренных выше условиях.

Длина минимальной реализации должна быть не менее кинематического цикла для контроля записи датчиком-отметчиком угла поворота коленвала (п.к.в.).

Результаты исследования

В дизеле вибросигналы согласуются с кинематическими фазами. Поэтому для достоверного диагноза необходимо получить распределение СПМ по этим кинематическим фазам.

Решение этой задачи основано на вычислении дискретного преобразования Фурье

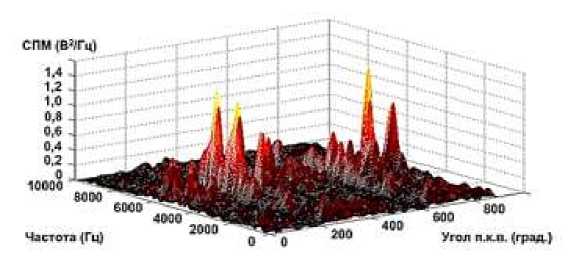

(ДПФ) в скользящем спектральном окне. В результате получаем СПМ в зависимости от времени прохождения вибросигнала – эволюционирующую СПМ или спектрограмму, представленную на рисунке 1 в осях частоты и угла п.к.в.

Рисунок 1 – Спектрограмма вибросигнала 2-цилиндрового дизеля

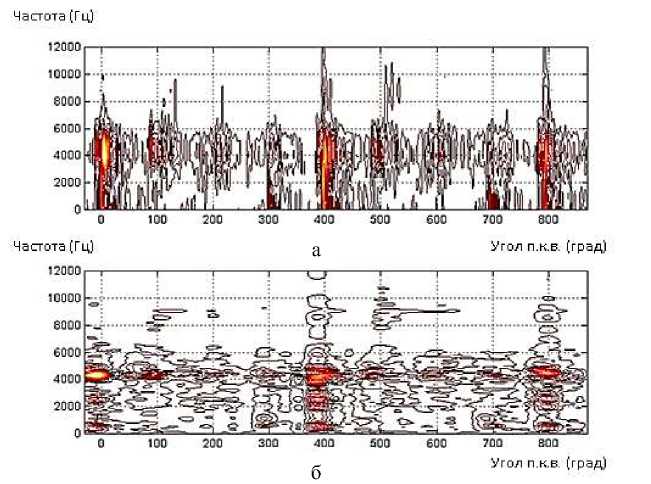

При этом необходимо учитывать, что увеличение спектрального окна ведет к «размыванию» СПМ по фазе кинематического цикла, а его уменьшение - к «размыванию» СПМ по частоте (рис. 2).

Рисунок 2 – Спектрограммы одного вибросигнала, полученные:

а - 100-точечным спектральным окном Хэннинга; б - 1000-точечным спектральным окном Хэннинга

С учетом изложенного предложен способ обработки сигнала.

Прежде всего определяется наличие сигнала, соответствующего определенному процессу. Для этого реализации обрабатываются скользящим спектральным окном, ширина которого позволит позиционировать пиковые СПМ по углу п.к.в. с наименьшей погрешностью оценки фазового угла.

Погрешность оценки фазового угла рассчитывается по формуле:

W-(1-kw>» p

еф = —---—- (град) , tpminJd где W- ширина спектрального окна; kw - коэффициент перекрытия спектрального окна; фр^ - кинематический угол, соответствующий фазе источника вибрации, град.; TPmin - длина реализации, с; fD - частота дискретизации, Гц.

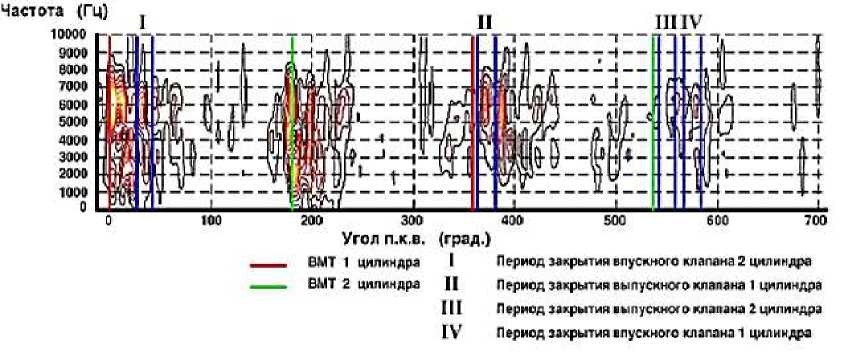

Результат этой обработки представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Спектрограмма вибросигнала, совмещенная с кинематическим циклом 2-цилиндрового дизеля

Разрешение по частоте при этом составит

E f = f n /W (Гц) . (14)

Затем производится синфазное накопление и осреднение спектрограмм для снижения вероятности попадания случайного сигнала по каждому фазовому стробу.

Определяются частоты наибольших пиковых СПМ. Производится фильтрация реализации в частотных полосах, ширина которых определится разрешающей способностью выбран- ного спектрального окна Ef , с центральными частотами, соответствующими частотам наибольших пиковых СПМ (рис. 4).

Рисунок 4 – Определение фазы (зеленая линия) и частотного диапазона (синие линии)

исследуемого процесса

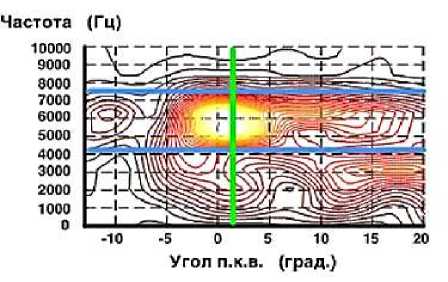

Отфильтрованные реализации обрабатываются спектральным окном шириной, равной длине реализации.

Производится операция синфазного накопления и осреднения.

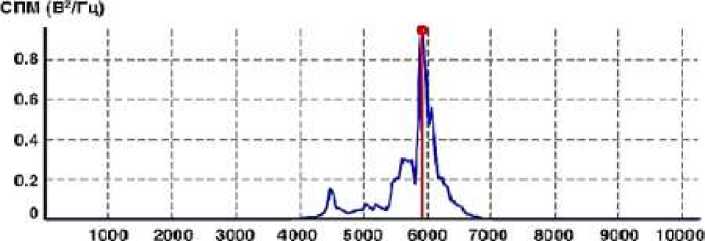

После обработки вибросигнала таким способом будут получены диагностические параметры, а именно величина и частота пиковой СПМ динамического процесса (рис. 5).

Частота (Гц)

Рисунок 5 – Определение частоты и величины пиковой СПМ

В качестве практической реализации предложенного способа была произведена оценка характеристик вибросигнала, порождаемого рабочим процессом дизеля 2Ч 8.5/11.

Известно, что вибросигнал от взрыва топливовоздушной смеси в камере сгорания самый мощный в перечне динамических процессов [10]. Вибросигнал, генерируемый рабочим процессом, обладает двумя важными качествами. Во-первых, его оценка не позволяет определить структурные параметры машины. Следовательно, его необходимо отфильтровывать, а значит, необходимо знать его частотный диапазон. Во-вторых, при отсутствии средств измерения давления в цилиндрах дизеля, оценка его параметров позволит определять распределение нагрузки по цилиндрам двигателя, поскольку давление ударной волны эквивалентно мощности вибросигнала [11].

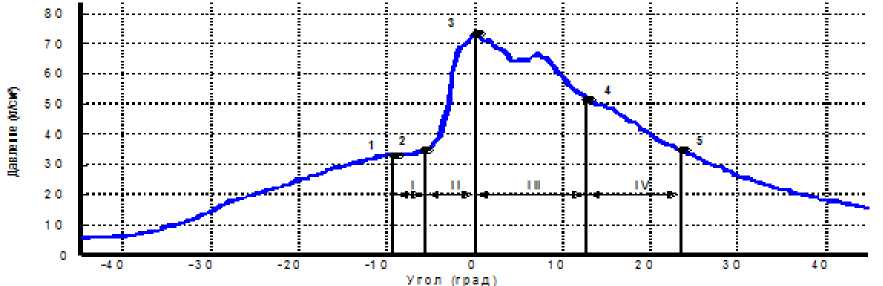

Теоретическая оценка спектра частот колебаний рабочего процесса была произведена на основе представления о протекании процессов горения топлива в камере сгорания дизелей, разработанном академиком Н.Н. Семеновым и его школой [12]. В соответствии с этой теорией тепловой взрыв топливовоздушной смеси, поданной в камеру сгорания, происходит во второй фазе процесса сгорания, называемой начальным горением (рис. 6).

Рисунок 6 – Индикаторная диаграмма и основные фазы процесса сгорания в дизеле:

I фаза – период задержки воспламенения; II фаза – начальное горение;

III фаза – основное горение; IV фаза – догорание

Поведение ударных волн в цилиндре дизеля носит сложный характер, не поддающийся точному описанию [13]. Поэтому при рассмотрении процесса повышения давления в цилиндре дизеля с точки зрения возбуждения колебательного процесса принято допущение о возникновении одной ударной волны.

Из теории колебаний известно, что энергия, переносимая волной, пропорциональна ее амплитуде [11]. Следовательно, наибольшее количество энергии ударная волна передает стенкам камеры сгорания в момент своего наибольшего значения, т.е. в момент максимального давления (давление сгорания). Поэтому период начального горения можно рассматривать как четверть периода волны. Следовательно, весь период

Тр = 4 • tp, (15)

где t p - длительность периода начального горения.

Частота колебаний, вызываемых ударной волной, будет определяться fp = 1/Тр . (16)

Таким образом, вторая фаза сгорания, которая по индикаторной диаграмме длится от начала заметного повышения давления (начало видимого горения) до достижения максимального давления цикла, представляющая собой период развития очагов воспламенения и распространения горения на весь объем смеси, является также и источником колебаний двигателя с частотой f p .

Расчеты индикаторной диаграммы позволили получить значение f p = 375 Гц для полученного периода начала горения.

Для определения информативных частотных диапазонов колебаний рабочего процесса были проведены два однофакторных эксперимента. Первый заключался в снятии виброускорений при работе двигателя с изменением нагрузки. Второй – при прокрутке дизеля от электродвигателя в различных режимах при изменении частоты вращения.

Запись виброускорений производилась по десять реализаций для одного сеанса. Коэффициенты корреляции в каждой группе СПМ составили более 0,98. Проведенный анализ позволил определить частоту колебаний, возбуждаемых рабочим процессом дизеля 2Ч8.5/11, среднее значение которой составило 390,6 Гц. По сравнению с предварительно рассчитанной теоретической частотой колебаний в 375 Гц эта величина имеет погрешность в 4 %.

Проведенная оценка максимальных значений виброускорений и максимальных значений давления сгорания позволила получить коэффициент корреляции 0,96.

Заключение

Диагностирование дизеля по вибросигналам можно осуществлять по результатам обработки функции СПМ динамических процессов, анализируя вибросигнал на определенных временных интервалах, связанных с углом поворота коленчатого вала. Эта операция осуществляется с помощью фазовой и частотной селекции сигнала, синфазного накопления и осреднения. Диагностическими параметрами при этом являются частота и величина пиковой СПМ в частотном диапазоне соответствующего динамического процесса. Для обеспечения условия устойчивости спектральных оценок частота вращения на всех этапах диагностирования должна быть одинаковой.

Разрешающая способность по частоте с соблюдением одинаковых условий диагностирования будет тем больше, чем меньше полная (максимальная) частота вращения машины.

Проведенные экспериментальные исследования по оценке вибросигналов рабочего процесса дизеля подтверждают практическое применение разработанного способа.

Список литературы Об особенностях оценки технического состояния дизелей на основе анализа вибросигналов

- Сугак Е.В., Кучкин А.Г., Бельская Е.Н. Надежность технических систем и техногенный риск: учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2. - Красноярск: Изд-во Сиб. гос. аэрокосм. ун-та, 2013. - 436 с.

- Бочкарев С.В., Цаплин А.И. Диагностика и надежность автоматизированных систем: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. - 485 с.

- Артоболевский И.И., Бобровницкий Ю.И., Генкин М.Д. Введение в акустическую динамику машин. - М.: Наука, 1979. - 296 с.

- Попков В.И., Мышинский Э.Л., Попков О.И. Виброакустическая диагностика в судостроении. - Л.: Судостроение, 1989. - 256 с.

- Азовцев Ю.А., Баркова Н.А., Гаузе А.А. Вибрационная диагностика роторных машин и оборудования целлюлозно-бумажных комбинатов: учеб. пособие. - СПб.: Из-во СПбГУРП, 2014. - 127 с