Объективная диагностика аффективных нарушений у пациентов с пограничными психическими расстройствами

Автор: Баурова Наталия Николаевна, Ушакова Т.М., Свечников Д.В., Курасов Е.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы подходы к объективизации аффективных нарушений при пограничных психических расстройствах. Обследовано 78 пациентов с тревожно-депрессивной симптоматикой (расстройством адаптации, психогенно обусловленными преболезненными расстройствами, умеренным депрессивным эпизодом). Применялись клиниметрические шкалы (HRDS, HARS, HADS), клинико-психопатологический и пиктополиграфический методы (программно-аппаратный комплекс «Эгоскоп»). Показано, что результаты объективной и субъективной оценок выраженности аффективных нарушений в наибольшей степени совпадали у пациентов с адаптационными расстройствами и депрессивным эпизодом. В группе с психогенными предболезненными расстройствами результаты объективной и субъективной оценок значимо различались. Установлено, что использование пиктополиграфического метода повышает точность диагностических заключений.

Пограничные психические расстройства, тревога, депрессия, диагностика, пиктополиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/140188314

IDR: 140188314 | УДК: 616.895-072.8

Текст научной статьи Объективная диагностика аффективных нарушений у пациентов с пограничными психическими расстройствами

История развития учения о пограничных (в том числе, невротических) расстройствах насчитывает сотни лет. Путь их изучения шел от описания грубых проявлений психической патологии к менее заметным, нерезко выраженным отклонениям, находящимся на грани нормы. При этом, наряду с исследованием внешних проявлений невротических расстройств, делались попытки объяснения причин их формирования, а также совершенствовались диагностические подходы [1].

Однако, несмотря на длительный период изучения, в современной медицинской литературе все чаще приводится мнение Г.Каплана и Б.Седока (1994) о том, что термин «невроз» «потерял значение сколько бы то ни было точного определения, кроме тех случаев, когда хотят отметить, что способность к оценке действительности не нарушена и личностные расстройства отсутствуют» [2, 4, 5]. При этом подчеркивается необходимость учета специфических культуральных, возрастных и гендерных особенностей пациентов для верификации некоторых видов невротических расстройств и оценки адекватности реакции на конкретный стрессор [7, 8].

Таким образом, на первый план выходит ряд нерешенных вопросов, касающихся клинической трактовки и диагностики невротической патологии. Как известно, наиболее распространенными на сегодняшний день методами, применяемыми для диагностики тревожных и депрессивных нарушений, являются клинико-психопатологическое обследование и психометрические шкалы [5]. Однако, несмотря на общепризнанность и многообразие данных методик, они не исключают субъективности трактовки состояния больным и врачом. В связи с этим особую актуальность приобретает современный пикто- полиграфический диагностический метод, позволяющий оценивать выраженность эмоциональной значимости для пациента той или иной информации, касающейся его психического состояния. В современной медицинской и психологической литературе указывается, что использование этого подхода позволяет повысить диагностическую точность проводимых исследований [3, 6].

Цель исследования: проанализировать подходы к объективизации аффективных нарушений при пограничных психических расстройствах.

Материалы и методы исследования

Работа проводилась на базе клиники психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в 2013–2014 гг. Всего обследовано 78 пациентов с тревожно-депрессивной симптоматикой пограничного уровня. Общая выборка была разделена на 3 группы: в первую (n1 = 37) вошли лица с невротическими адаптационными расстройствами (РА) (пролонгированная, смешанная тревожная и депрессивная реакции), во вторую (n2 = 21) – с психогенно обусловленными пред-болезненными расстройствами (ППР). Группу сравнения (n3 = 20) составили пациенты с аффективным расстройством (умеренный депрессивный эпизод (ДЭ).

Основным методом исследования был клинико-психопатологический, которым обследовались все пациенты. Клиническое обследование осуществлялось путем опроса и осмотра больных в день поступления в стационар. Оно включало сбор субъективных и объективных анамнестических сведений, при этом особое внимание уделялось соответствию субъективно предъявляемой больным картины своего расстройства (характеру жалоб и их выраженности) ее объективным проявлениям.

Объективизация и уточнение степени субъективной значимости предъявляемых жалоб основывались на пиктополиграфическом подходе. Для этого применялся программно-аппаратный комплекс «Эгоскоп» («Медиком МТД» г. Таганрог, Россия, 2009 г.), позволяющий проводить автоматизированное психометрическое обследование с использованием стандартизированных шкал и опросников, сопряженное с синхронной регистрацией физиологических параметров (электроэнцефалограммы (ЭЭГ), частоты сердечных сокращений (ЧСС), кожногальванической реакции (КГР), фотоплетизмограммы (ФПГ) и пиктографических характеристик от графического сенсорного планшета (латентные периоды ответов, степень давления на перо и т.д.). Исследование проводилось в день поступления пациента до назначения психофармакотерапии с целью исключения возможного вегетостабилизующего действия препаратов.

Для оценки степени выраженности тревожных и депрессивных нарушений использовались клиниметри-ческие шкалы объективной (депрессии (HRDS) и тревоги (HARS) Гамильтона) и субъективной (Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) оценок.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistika 7.0 for Windows» и «Microsoft Excel 2003». Среднегрупповые значения, дисперсия результатов исследования, стандартное отклонение, минимальные и максимальные значения показателей вычислялись модулем «Описательная статистика». Достоверность различий определялась с помощью непараметрических критериев: U-критерия Манна-Уитни и H-критерия Крускала-Уоллиса. Связи между изучаемыми признаками оценивали путем вычисления рангового коэффициента корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при проверке гипотез составил менее 0,05 (p < 0,05).

Результаты собственных исследований

Изучение феноменологических и этиологических особенностей психических расстройств у обследованных пациентов показало, что расстройство адаптации представляло собой невротическую патологию пограничного уровня, обусловленную воздействием индивидуально-значимого стрессового фактора. В структуре жалоб этих больных выявлялись (табл. 1): подавленность – 29 (78,3%), тревога – 28 (75,7%), внутреннее напряжение – 24 (64,9%), сниженное настроение – 22 (59,5%), нарушения сна – 20 (54,1%), отсутствие побуждений к деятельности – 20 (54,1%), повышенная утомляемость – 17 (45,9%) наблюдений.

Психогенно обусловленные предболезненные расстройства также развивались вследствие воздействия объективно выявляемого психотравмирующего фактора. Но, в отличие от РА, они не достигали клинически (но-зологически) завершенной картины, соответствующей диагностическим критериям МКБ-10. Среди жалоб пациентов этой группы преобладали: подавленность – 16 (76,2%), тревога – 15 (71,4%), внутреннее напряжение – 13

(61,9%), сниженное настроение – 11 (52,4%), нарушения сна – 11 (52,4%), повышенная утомляемость – 10 (47,6%), отсутствие побуждений к деятельности – 10 (47,6%).

Аффективные нарушения у пациентов с депрессивным эпизодом представляли собой аутохтонную («эндогенную») симптоматику, которая развивалась без участия каких-либо значимых внешних (в т.ч. стрессовых) факторов. Среди основных жалоб этих больных были выявлены: сниженное настроение – 20 (100,0%), подавленность – 16 (80,0%), нарушения сна – 16 (80,0%), тревога – 15 (75,0%), отсутствие побуждений к деятельности – 14 (70,0%), внутреннее напряжение – 12 (60,0%), повышенная утомляемость – 11 (55,0%).

Результаты свидетельствуют, что структура ведущих жалоб у обследованных с РА и ППР была примерно одинаковой. Значимые различия были выявлены только у пациентов с ДЭ (в сравнении с другими группами) по показателям «снижение настроения», «нарушения сна» и «отсутствие побуждений к деятельности» (p < 0,05). Характерно, что достоверных различий между лицами с адаптационными и предболезненными психогенными расстройствами не выявлялось.

Клинико-психопатологическое обследование дополнялось результатами субъективной оценки своего состояния пациентами по шкале HADS (табл. 2). Установлено, что наиболее высокие показатели самооценки тревоги и депрессии были получены у больных с ДЭ, по сравнению с остальными группами. У этих пациентов были достоверно (p < 0,05) выше уровни тревоги и депрессии (15,7 ± 2,5 и 18,8 ± 1,8 балла), чем у лиц с ППР (10,5 ± 1,0 и 11,4 ± 1,4 балла), а показатель депрессивных нарушений значимо выше (18,8 ± 1,8), чем у обследованных с РА (9,8 ± 2,4) (p < 0,05). Достоверных отличий между показателями самооценки тревоги и депрессии пациентов с РА и ППР не выявлено (p>0,05).

Табл. 1. Структура основных жалоб в группах обследованных (%)

|

Жалобы |

РА |

ППР |

ДЭ |

|

Снижение настроения |

59,5 |

52,4 |

100,0* |

|

Подавленность |

78,3 |

76,2 |

80,0 |

|

Нарушения сна |

54,1 |

52,4 |

80,0* |

|

Отсутствие побуждений к деятельности |

54,1 |

47,6 |

70,0* |

|

Тревога |

75,7 |

71,4 |

75,0 |

|

Внутреннее напряжение |

64,9 |

61,9 |

60,0 |

|

Повышенная утомляемость |

45,9 |

47,6 |

55,0 |

Примечания : * – достоверность различий между группами, p < 0,05.

Табл. 2. Результаты обследования пациентов по психометрическим шкалам (баллы)

|

Группы пациентов |

HARS |

HRDS |

HADS |

|

|

Тревога |

Депрессия |

|||

|

РА |

14,1±1,1 |

12,8±0,6 |

12,3±3,1 |

9,8±2,4 |

|

ППР |

6,4±0,8 |

7,5±0,9 |

10,5±1,0 |

11,4±1,4 |

|

ДЭ |

21,5±0,8 |

17,4±0,7 |

15,7±2,5* |

18,8±1,8* |

Примечания: * - достоверность различий между группами, p < 0,05.

Исследование по шкалам объективной оценки HARS и HRDS, проводимое врачами-психиатрами с использованием структурированного интервью, выявило иные соотношения. Так, наибольшая выраженность показателей тревоги и депрессии отмечалась у пациентов с ДЭ – 21,5 ± 0,8 балла и 17,4 ± 0,7 балла, соответственно. При этом отмечались значимые различия (p < 0,05) с аналогичными показателями лиц с адаптационными и психогенно обусловленными предболезненными расстройствами. Выраженность тревоги и депрессии в группе РА (14,1 ± 1,1 и 12,8 ± 0,6 балла), в свою очередь, была достоверно выше (p < 0,05), чем при ППР (6,4 ± 0,8 и 7,5 ± 0,9 балла), что свидетельствовало о наименьшей выраженности аффективных нарушений в последней группе.

Проведенное исследование выявило несоответствие результатов субъективной и объективной психометрической оценок состояния пациентов с психогенно обусловленными предболезненными расстройствами. Во многом это определялось недостаточной диагностической точностью инструментов субъективной оценки психического состояния, а также утрированным предъявлением жалоб и преувеличением тяжести своего состояния обследованными с ППР вследствие механизмов «вторичной выгоды». Ее формирование было обусловлено стремлением к изменению имеющейся трудноразрешимой жизненной ситуации и привлечением внимания специалистов к своему состоянию.

Таким образом, наиболее точные диагностические показатели были получены в ходе объективного психометрического обследования (шкалы HARS и HRDS). Но, следует отметить, что выполнение этих процедур с использованием стандартизированного структурированного интервью является достаточно трудоемким и требует значительного времени.

В связи с этим нами было предложено дополнение субъективной оценки психического состояния (с использованием шкалы HADS) психофизиологическим компонентом – пиктополиграфическим методом. Он позволяет выявлять индивидуальную значимость для обследуемого предлагаемого стимульного материала (вопросов и утверждений, касающихся его самочувствия) путем измерения некоторых физиологических реакций на него (КГР, ФПГ, ЭЭГ, ЧСС), а также пиктографических (моторных) характеристик от графического сенсорного планшета.

Результатом такого обследования являлось вычисление индекса смысло-эмоционально значимости (СЭЗ), как каждого предъявляемого вопроса, так и отдельных подшкал HADS (тревоги, депрессии) у конкретного пациента. Все это позволяло сделать вывод о степени соответствия его субъективной (даваемой путем заполнения опросника) и объективной (выявления физиологических реакций на вопросы) оценок. Следует отметить, что пик-тополиграфическая оценка состояния исключала возможность какого-либо «внутреннего» влияния на результаты обследования, что повышало диагностическую точность этого метода.

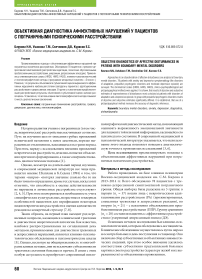

В ходе исследования у пациентов с ДЭ (с наибольшей выраженностью аффективных нарушений) не было выявлено достоверных отличий между оценкой тяжести депрессивного расстройства врачом-психиатром (шкала HRDS), самооценкой пациента (HADS) и выраженностью объективного показателя смысло-эмоциональной значимости утверждений, касающихся их состояния (рис. 1). Все три оценки (врача-психиатра, самооценка, объективный показатель СЭЗ) свидетельствовали о выраженном уровне депрессии. Также были получены сильные положительные корреляционные взаимосвязи между данными показателями (p < 0,001).

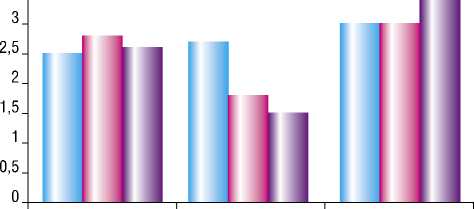

При оценке тревожных нарушений в данной группе пациентов выявлена положительная взаимосвязь (R = 0,87, p < 0,05) между оценкой врачом-психиатром степени выраженности тревоги (HARS) и значением показателя СЭЗ утверждений. Корреляционный анализ выявил умеренную корреляцию (R = 0,41, p < 0,05) между самооценкой пациента выраженности тревожной симптоматики с оценкой специалиста, а также объективным показателем СЭЗ утверждений шкалы HADS (R = 0,38, p < 0,05). Значимых отличий между психометрической оценкой врачом и самооценкой выраженности тревожных нарушений не было выявлено (p > 0,05). Все три оценки (врача-психиатра, самооценка, объективный показатель смысло-эмоциональной значимости) свидетельствовали о выраженном уровне тревоги (рис. 1).

В группе пациентов с невротическими адаптационными расстройствами достоверных отличий между самооценкой пациентами тяжести депрессивных и тревожных расстройств и объективным показателем смысло-эмоциональной значимости вопросов HADS, а также между оценкой врача-психиатра и объективным показателем СЭЗ вопросов выявлено не было (p > 0,05). Следует отметить, что результаты врачебной (шкалы HARS, HRDS) и субъективной оценок (HADS) отличались, но значимых различий не имели (p > 0,05). Также были установлены положительные корреляционные взаимосвязи между оценкой врача-психиатра и самооценкой пациентов выраженности депрессивной симптоматики (R = 0,72, p < 0,05). Все три оценки (врача-психиатра, самооценки по HADS, объективный показатель СЭЗ утверждений) соответствовали клиническому уровню депрессии и тревоги (рис. 1, 2).

Среди лиц с ППР не было выявлено достоверных отличий между оценкой тяжести депрессивных и тревожных нарушений врачом-психиатром (шкалы HARS, HRDS) и выраженностью объективного показателя смысло-эмоциональной значимости вопросов. Наряду с этим выявлялись наиболее значимые различия самооценки пациента (по шкале HADS) и показателя СЭЗ предъявляемых вопросов (p < 0,001). Также получена отрицательная взаимосвязь самооценки выраженности депрессивных и тревожных расстройств самими пациентами с объек-

3,5

РА ППР ДЭ

HADS I ■ HRDS I ■ ЭГОСКОП

Рис. 1. Результаты врачебной (HRDS), субъективной (HADS) и пиктопо-лиграфической (ЭГОСКОП) оценок выраженности депрессивных расстройств у обследованных (отн.)

3,5

HADS

I ■ HARS I ■ ЭГОСКОП

Рис. 2. Результаты врачебной (HARS), субъективной (HADS) и пикто-полиграфической (ЭГОСКОП) оценок тревожных расстройств у обследованных (отн.)

тивным показателем СЭЗ утверждений HADS (R = -0,42, p < 0,05; R = -0,54, p < 0,05). Оценка врача-психиатра (по шкалам HARS и HRDS) и показатель СЭЗ вопросов указывали на наличие у этих лиц признаков тревоги и депрессии преимущественно субклинического уровня. При этом сами пациенты были склонны оценивать свое состояние как более тяжелое (рис. 1, 2).

Таким образом, результаты объективной (психометрической врачебной, пиктополиграфической) и субъективной оценок выраженности аффективных нарушений в наибольшей степени совпадали в группах пациентов с РА и ДЭ. Это подтверждалось достоверными (p < 0,05) показателями эмоционально-смысловой значимости, полученными в ходе пиктополиграфического обследования и свидетельствовало о достоверной оценке больными своего психического состояния. В группе лиц с ППР напротив – результаты объективных шкал HARS и HRDS значимо отличались от показателей HADS. Также отмечалось отсутствие достоверных значений СЭЗ вопросов этой шкалы, что свидетельствовало об утрированном представлении жалоб и преувеличения тяжести своего состояния, обусловленных механизмами «вторичной выгоды».

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование диагностических инструментов субъективной оценки состояния у лиц с ППР является недостаточно информативным и во многих случаях дает завышенные показатели, соответствующие нозологическому уровню расстройств. В дальнейшем это может способствовать необоснованному назначению психофармакологических препаратов (в частности, анти-депрессивной группы), а также несвоевременному началу психокоррекционной и психотерапевтической работы.

Шкалы объективной оценки аффективных нарушений (HARS и HRDS) являются диагностически более точными, однако требуют большего времени для обследования и являются достаточно трудоемкими для врача-психиатра. В связи с этим дополнение самооценочного обследования пациентов с пограничными психическими расстройствами (с использованием HADS) пиктополи-графическим исследованием позволяет оптимизировать диагностический процесс и повысить точность выносимых диагностических заключений.

Список литературы Объективная диагностика аффективных нарушений у пациентов с пограничными психическими расстройствами

- Александровский Ю.А. Состояния психической адаптации и невротические расстройства. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 -52 с.

- Александровский Ю.А. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства//Психиатрия: нац. руководство. -М.: «ГОЭТАР-Медиа», 2009.-С. 525-554.

- Захаров С.М, Скоморохов А.А. Мониторирование ЭЭГ в клинической практике: ЭЭГ-видеомониторинг, полисомнография, нейромониторинг//Больница. -2009 г. -№ 4 -С. 23-29.

- Каплан Г.И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. -М.: Медицина, 1994. -Т.1. -672 с.

- Марченко А.А. Невротические расстройства у военнослужащих (клиника, диагностика, патоморфоз): Автореф. дис.. д-ра. мед. наук. -СПб, 2009. -46 с.

- Юрьев Г.П., Захаров С.М., Скоморохов С.А. Смысло-физиологическая кластеризация результатов стандартных психологических тестов с помощью эгоскопии//Вторая всероссийская научная школа «Нейробиология и новые подходы к искусственному интеллекту и науке о мозге». -Ростов-на-Дону, 2011. -С. 217-221.

- Greenberg W.M., Rosenfeld D.N., Ortega E.A. Adjustment disorder as an admission diagnosis//Am. J. Psychiatry. -1995. -Vol. 152 (3). -P. 459-461.

- Kaelber C.T., Rae D.S. Limitations of diagnostic criteria and assessment instruments for mental disorders. Implications for research and policy//Archives of General Psychiatry. -1998. -Vol. 55. -P. 105-115.