Обеспечение качества высшего образования в системе приоритетов Болонского процесса

Автор: Гуськова Н.Д., Салимова Т.А.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Мониторинг образования

Статья в выпуске: 3-4 (48-49), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены различные подходы к определению качества образования. Особое внимание уделено формированию систем менеджмента качества в рамках реализации Болонского процесса. Рассмотрен опыт Нидерландов в области мониторинга, оценки и создания систем гарантий качества в вузах, использование которого будет полезно при переходе российских вузов на двухуровневую систему подготовки и формировании систем менеджмента качества.

Короткий адрес: https://sciup.org/147136389

IDR: 147136389

Текст краткого сообщения Обеспечение качества высшего образования в системе приоритетов Болонского процесса

В статье представлены различные подходы к определению качества образования. Особое внимание уделено формированию систем менеджмента качества в рамках реализации Болонского процесса. Рассмотрен опыт Нидерландов в области мониторинга, оценки и создания систем гарантий качества в вузах, использование которого будет полезно при переходе российских вузов на двухуровневую систему подготовки и формировании систем менеджмента качества.

Качество жизни и качество образования в современном мире декларируются как важнейшие ориентиры глобальной политики ЮНЕСКО и ООН. В программном документе ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования», принятом в 1995 г., отмечено, что деятельность в области высшего образования в условиях происходящих в мире изменений должна осуществляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и функции на местном, национальном и международном уровнях: соответствие требованиям современности, качество и интернационализация1. В Послании Саламанкской конвенции европейских высших учебных заведений (29—30 марта 2001 г.) говорится: «Качество — самое главное условие для доверия, релевантности, мобильности, сопоставимости и привлекательности в европейском пространстве высшего образования»2.

Основные цели, задачи и принципы гармонизации национальных образова тельных систем высшего образования в странах Европы были определены Болонской декларацией, принятой в 1999 г. 29 европейскими странами. В настоящее время ее подписали 45 стран, в том числе Россия (в 2003 г.). Среди направлений деятельности, обозначенных в Болонской декларации, — введение двухуровневой системы обучения (бакалавр — магистр), создание системы сопоставимых степеней, внедрение системы зачетных единиц, содействие мобильности. Одним из важнейших направлений является сотрудничество в области обеспечения качества образования.

Категория «качество» носит многоаспектный характер в зависимости от объекта и сферы рассмотрения. Понятие качества применительно к высшему образованию может иметь разные значения в зависимости:

-

— от требований сторон, заинтересованных в деятельности вуза: государства, работодателей, студентов, профессорско-преподавательского состава и т. д.;

-

— свойств или характеристик той академической области, которую предстоит оценивать;

— исторического периода в развитии высшего образования и т. д.

В глоссарии гарантии качества и аккредитационных терминов выделено несколько групп определений качества применительно к высшему образованию (таблица).

Подходы к определению качества, выявленные в рамках проекта UNESCO-CEPES «Стратегические показатели высшего образования в XXI веке» 3

|

Подход |

Краткая характеристика |

|

Качество как превосходство |

Высокий уровень сложности программы, процедур тестирования студентов, имидж вуза не только на национальном, но и на международном уровне |

|

Качество как соответствие поставленным целям |

Соответствие общепринятым стандартам, определенным аккредитационным органом, с акцентом на достигнутые результаты образовательного процесса или учебной программы |

|

Качество как удовлетворенность потребителей Качество как синоним улучшения |

Оправдание ожиданий потребителей (студентов, родителей, общества в целом и других заинтересованных сторон) Процесс, нацеленный на постоянное совершенствование, развитие ответственности вуза за лучшее использование его институциональной автономии и свободы |

Каждый из приведенных подходов имеет свои достоинства и ограничения в зависимости от определенного этапа развития высшего образования, национальной специфики восприятия, требований, выдвигаемых рынком труда. В то же время элементами, интегрирующими различные подходы к определению качества в системе высшего образования, являются:

-

— гарантированное выполнение требований образовательных стандартов и реализация процесса бенчмаркинга;

-

— способность ставить четкие цели в соответствии с требованиями времени и достигать их;

-

— способность отвечать требованиям потребителей и других заинтересованных сторон;

-

— постоянное стремление к совершенствованию.

В рамках реализации Болонского процесса качество высшего образования рассматривается как «краеугольный камень» в создании общеевропейского пространства высшего образования4. В связи с этим странами — участницами процесса принято обязательство поддержи вать дальнейшее развитие систем обеспечения качества на вузовском, национальном и европейском уровнях. При этом подчеркивается необходимость формирования общих критериев и методик оценки качества. Согласно принципам университетской автономии ответственность за обеспечение качества высшего образования в первую очередь возлагается на сами учебные заведения. Таким образом, создается база для формирования системы академической ответственности за качество в рамках каждого государства.

Для координации процесса разработки европейских стандартов качества в высшем образовании, а также для решения проблем сертификации и аккредитации образовательных программ и учреждений была создана Европейская сеть обеспечения качества в высшем образовании (ENQA).

В соответствии с решением, принятым на Берлинской конференции министров, ответственных за высшее образование (2003 г.), в 2005 г. ENQA разработала «Стандарты и директивы для гарантии качества высшего образования на территории Европы». В основу разработанных стандартов и директив внешней и внутренней гарантии качества были положены следующие подходы к обеспечению качества5:

-

— высшее учебное заведение несет основную ответственность за качество и его гарантию;

-

— интересы общества, касающиеся качества и стандартов высшего образования, должны быть защищены;

-

— качество академических программ для студентов и остальных потребителей должно улучшаться и развиваться;

-

— должны существовать эффективные организационные структуры, предоставляющие и поддерживающие академические программы;

-

— необходимым является обеспечение прозрачности и использования внешней экспертизы гарантии качества;

-

— должно поощряться развитие культуры качества в вузах;

-

— должны быть разработаны процессы, позволяющие вузу продемонстрировать достигнутые результаты, в том числе отраженные в отчетности;

-

— гарантия качества с целью отчетности должна полностью соответствовать гарантии качества с целью совершенствования учебного процесса;

-

— учебные заведения должны демонстрировать свое качество как внутри страны, так и на международной арене;

-

— используемые процессы не должны подавлять многообразие и новаторство.

Реализация названных положений в той или иной степени находит отражение в практике деятельности стран—участниц Болонского процесса. Однако еще до появления «Стандартов и директив для гарантии качества высшего образования на территории Европы» некоторые европейские страны активно занимались решением вопросов обеспечения качества в вузах. Например, Нидерланды, Великобритания, Франция и Испания начали проводить формальную оценку качества в системе высшего образования с середины 80-х гг. прошлого века.

С 1990-х гг. в Нидерландах наблюдается существенный прогресс в области мониторинга, оценки и создания систем гарантий качества в вузах. Данный процесс получил развитие в связи с введением процедуры внешней оценки качества. Методы, используемые в рамках этой процедуры, касаются оценки качества различных объектов: учебных программ в целом и их элементов, образовательного процесса, деятельности учебного заведения. Внешняя оценка в Нидерландах осуществляется в рамках инспектирования и аккредитации. При инспектировании независимые внешние эксперты, назначенные членами инспекционных комитетов, оценивают качество учебных программ и предлагают рекомендации по его повышению.

Созданная система аккредитации также оказывает непосредственное влияние на обеспечение качества образования. В соответствии с указом министерства образования страны был создан Комитет новаторов аккредитации. Основными ориентирами его деятельности являются6:

-

— международный бенчмаркинг;

-

— прозрачность качества образования;

-

— независимое позиционирование обеспечения качества;

-

— ясность относительно последствий получения или неполучения аккредитации.

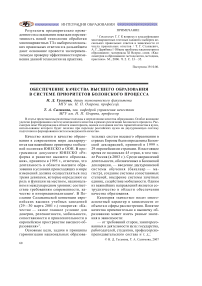

Схематично система внешней оценки качества образования в Нидерландах показана на рис. 1.

Наряду с внешней оценкой вузы Нидерландов активно применяют и внутреннюю оценку (самооценку) качества. Результаты самооценки подробно исследуются при проведении инспектирования.

Исследование качества реализуемых образовательных программ при внутренней оценке осуществляется, как правило, на основе тестирования. При этом внимание акцентируется на связях между изучаемыми дисциплинами; признании знаний, навыков и компетенций, требуемых от выпускников вузов. Тестирование ориентировано на достижение как диагностических, так и управленческих целей. Не менее значимой, чем тестирование по внутренней оценке, является необходимость приведения требований к образовательным программам в соответствие с потребностями рынка труда. Кроме того, во многих вузах Нидерландов созданы «команды качества» из числа преподавателей, несущих ответственность не только за качество оценки по своей дисциплине, но и за всю образовательную программу, в рамках которой они работают.

Р и с. 1. Система внешней экспертизы качества образования в Нидерландах

Перечисленные подходы к обеспечению качества образования в Нидерландах находят свое отражение в большинстве вузов этой страны, в том числе в Международной высшей школе экономики «Фонтис» (FIHE), расположенной в г. Венло. В Нидерландах функционируют 40 подобных вузов (сеть FIHE). В них обучаются 38 тыс. студентов и работают более 4 тыс. преподавателей. Вузы данной сети имеют аналогичные структуру управления, миссию, стратегию и политику в области качества, а также применяют единые подходы к обеспечению качества образования.

Миссия международной высшей школы экономики «Фонтис» в г. Венло отражает ориентацию вуза на высококачественное образование и научно-исследовательскую деятельность в отношении национальной и международной экономики. Деятельность вуза имеет международную и межкультурную направленность с ориентацией на происходящие в мире процессы глобализации. Имея определенный международный статус в Европе, вуз в то же время является цен тром образования в г. Венло и регионе Норд-Лимбург.

Перечислим основные стратегические приоритеты развития Международной высшей школы экономики:

-

— обеспечение качества образования. Реализация данного приоритета связана с внедрением системы менеджмента качества, с использованием инструментов самооценки и бенчмаркинга;

-

— гармонизация целей вуза с целями развития региона. FIHE активно сотрудничает с администрацией Венло и Лимбурга, Торговой палатой в Лимбурге и аналогичными органами в пограничной области Германии;

— учет факторов внешнего окружения, в том числе деятельности конкурентов, демографической ситуации, территориального месторасположения.

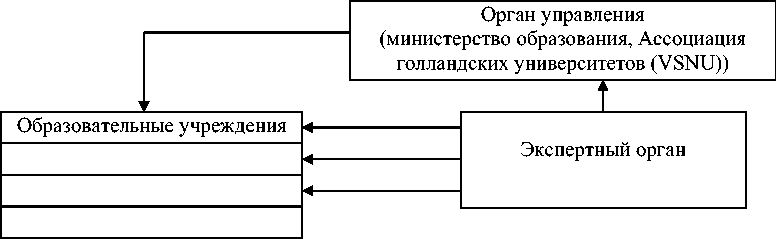

Международная высшая школа экономики «Фонтис» ведет подготовку бакалавров и магистров по трем направлениям: международная экономика, международный менеджмент и международный маркетинг. Организационная структура управления FIHE представлена на рис. 2.

Директор Международной высшей школы экономики

Руководитель команды, обеспечивающей процесс обучения

Директор образовательной программы «Международная экономика»

Директор образовательной программы «Международный маркетинг»

Директор образовательной программы «Международный менеджмент»

Директор по качеству и развитию

Преподаватели, работающие на программе

|

Преподаватели, |

Преподаватели, |

|

работающие на |

работающие на |

|

программе |

программе |

Р и с. 2. Структура управления FIHE

Управление FIHE осуществляется на основе реализации принципа процессного подхода. В вузе отсутствуют привычные в понимании российской высшей школы кафедры. Руководитель фактически является «владельцем» процесса обучения по данной программе. Он отвечает за качество процесса, уровень квалификации персонала, работающего на программе, за конечный результат этого процесса.

В структуре вуза выделяется отдельная должность директора по качеству и развитию, что не является случайностью, так как обеспечение качества образования составляет важнейший стратегический приоритет FIHE. В вузе разработана концепция качества, в которой отмечается, что целью обеспечения качества является его постоянное улучшение. В Международной высшей школе экономики качество декларируется как неотъемлемая часть менталитета персонала и студентов. В соответствии с рассматриваемой концепцией качество — это подтверждаемая реализация целей деятельности вуза, включая удовлетворение требований заинтересованных сторон. К заинтересованным сторонам в вузе отнесены следующие группы субъектов: государство, руководство высших школ

«Фонтис», студенты, персонал, предприятия, близлежащие школы.

В FIHE разработан подход к обеспечению качества образовательной программы с позиции каждой из групп заинтересованных сторон. При этом под обеспечением качества в вузе понимается подход к управлению, при котором каждый сотрудник и студент в рамках конкретной дисциплины работают над улучшением качества образовательной программы, учебного процесса и деятельности FIHE в целом. Обеспечение качества на различных уровнях управления (учебный курс; образовательная программа; вуз в целом) осуществляется на основе цикла Деминга (РДСА) — планирование, реализация, контроль и корректирующие действия — и предполагает использование как внешних, так и внутренних механизмов.

Особое внимание в FIHE сосредоточено на применении внешних механизмов обеспечения качества и связанных с ними критериев оценки. Государство в лице соответствующего министерства и органа по аккредитации предъявляет к вузу требования, связанные с наличием четких целей каждого курса и образовательной программы в целом, содержанием программы обучения; участием про- фессорско-преподавательского состава в процессе совершенствования программы, направляемыми на реализацию программы средствами, применением внутреннего механизма обеспечения качества, достигнутыми результатами. Большое значение придается вопросу о том, удовлетворяет ли образовательная программа наряду с требованиями министерства требованиям рынка труда.

В 2002 г. после успешной реализации пилотного проекта по аккредитации вуза в FIHE стартовал новый проект, в рамках которого разработана система обеспечения качества. Функционирование данной системы нацелено как на выполнение требований, предъявляемых со стороны государства в лице органа по аккредитации, так и на достижение собственных стратегических целей развития.

Помимо внешних механизмов обеспечения качества FIHE применяет и внутренние инструменты. Обеспечение качества внутри вуза включает в себя определение измеримых целей для всех элементов образовательной программы; регулярную оценку данных элементов исходя из степени достижения целей; определение приоритетов улучшений программы; разработку и реализацию комплекса мероприятий по внедрению улучшений в образовательную программу и учебный процесс в целом; обязательное вовлечение в процесс обеспечения качества руководителей вуза и программ, персонала, студентов, выпускников.

В Международной высшей школе экономики на основе стратегических приоритетов вуза разработаны следующие «ориентиры» качества учебного процесса:

-

1) компетентностный подход. Образовательный процесс по каждой из реализуемых программ нацелен на овладение компетенциями, необходимыми студенту в будущей профессиональной деятельности. Каждая дисциплина нацелена на формирование определенных видов компетенций (когнитивных, функциональных, личностных, этических и т. д.);

-

2) практико-ориентированный подход к обучению. В вузе осуществляется тесное взаимодействие с предприятиями, которые являются базами практики, а в дальнейшем и работодателями. Особую помощь в определении баз практики и трудоустройстве оказывает ассоциация выпускников вуза. Студенты Международной высшей школы экономики в процессе обучения в бакалавриате одну из производственных практик обязательно проходят на предприятиях другой страны в течение семестра. Содержание данного подхода заключается также в том, что многие учебные курсы вводятся в программу исходя из пожеланий работодателей с учетом реалий производственной деятельности.

Интересным представляется опыт рассматриваемого вуза по интеграции усилий студентов-экономистов и студентов-инженеров при решении конкретной производственной задачи по заявке предприятия. Команда студентов работает над выполнением проекта на протяжении двух семестров после окончания второго года бакалавриата. Это, с одной стороны, позволяет привлечь студента к решению конкретной производственной задачи, с другой — помогает ему осознать значимость иной профессии;

-

3) международная и межкультурная ориентация образовательных программ и учебного процесса в целом. Данное положение реализуется прежде всего через содержание образовательных программ, которые имеют международную направленность, а также путем прохождения практики в другой стране. В вузе обучаются студенты разных европейских стран. В процессе обучения они познают традиции, язык, особенности других стран. Обучение ведется на английском, немецком и голландском языках. Кроме того, FIHE активно развивает сотрудничество с зарубежными вузами, реализуя совместные научно-исследовательские проекты и участвуя в различных программах мобильности;

-

4) удовлетворение требований и пожеланий всех заинтересованных сторон.

Особое значение имеют требования студентов в области комфорта и доступности обучения, а также требования персонала к условиям работы;

-

5) соблюдение этических общественных норм. Реализация данного положения связана с реализацией воспитательной функции высшего учебного заведения, с развитием традиций, соблюдением норм этики.

Таким образом, несмотря на процессы интеграции и сближения, характерные для высшего образования различных европейских стран,гарантии обеспечения его качества предоставляет конкретный вуз, применяя для этого многообразные подходы, методы и инструменты.