Обеспечение социальной безопасности дальневосточного региона России в ракурсе личной безопасности

Автор: Комарова Т.М., Сухаренко А.Н.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Социология. Демография

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены некоторые аспекты безопасности личности в Дальневосточном регионе России. Дан сравнительный анализ коэффициента преступности среди федеральных округов России и субъектов Дальневосточного федерального округа. Вычислен индекс уровня безопасности личности по отдельным субъектам Дальневосточного федерального округа РФ с 1990 по 2012 гг.

Дальневосточный федеральный округ, коэффициент преступности, уровень безопасности личности

Короткий адрес: https://sciup.org/14328835

IDR: 14328835 | УДК: 911.3:30

Текст научной статьи Обеспечение социальной безопасности дальневосточного региона России в ракурсе личной безопасности

Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики России и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. Она реализуется органами государственной власти и местного самоуправления на основе Стратегии национальной безопасности РФ, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом России. Наряду с этим в ее реализации участвуют также граждане и общественные объединения.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 г, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537, основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности являются: деятельность транснациональных преступных организаций и групп, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией [1].

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р, определены следующие приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности: снижение уровня преступности; повышение бе зопасности населения и защищенности особо важных объектов; обеспечение равной защиты прав собственности на объекты недвижимости; предотвращение и пресечение рейдерских захватов; сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении малого бизнеса; противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; борьба с коррупцией [2].

Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу являются, в том числе, совершенствование нормативно-правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере, а также создание единой государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.

В последние 30 лет постоянно шел рост зарегистрированной преступности. Темпы ее прироста опережали темпы роста населения. В результате увеличивался коэффициент преступности (количество преступлений на 100 тысяч населения). Так в 2000-2006 гг. данный коэффициент был в 5,2 раза выше, чем в 1961 -1965 гг. и в 2,2 раза выше по сравнению с 1986-1990 гг. [3, 4,11 ] В 2007-2011 гг. коэффициент преступности был в 6,3 раза выше, чем в 1961-1965 гг, в 2,6 раза выше, чем в 1986-1990 гг. и

Таблица 1

Рейтинг федеральных округов России по коэффициенту преступности (1990-2012 гг.) [7, 9]

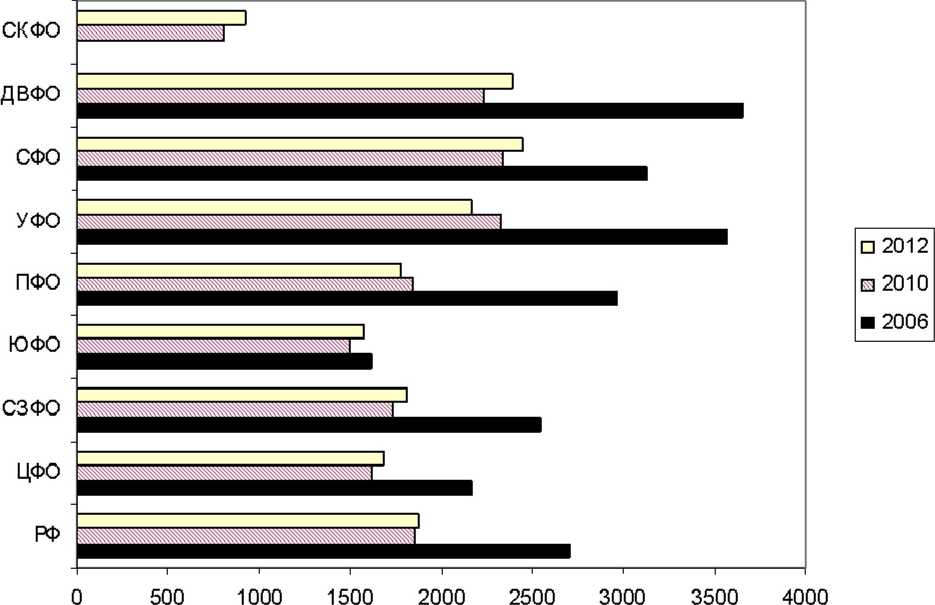

На рис. 1 представлена динамика коэффициента преступности по округам в 2006, 2010 и 2012 гг, который наглядно показывает снижение преступности в 2010 г. При этом необходимо отметить, что это отнюдь не связано с улучшением криминогенной ситуации в стране. Как заявил Генпрокурор России Ю. Чайка: «В целом в борьбе с преступностью вызывают обеспокоенность упущения в организации координационной деятельности, недостаточное влияние прокурорского надзора на результаты следственной работы, дознание и оперативно-розыскную деятельность, в том числе по розыску без вести пропавших. .. По-прежнему почти каждое второе из зарегистрированных преступлений не раскрывается, а доля особо тяжких, по которым не установлены виновные лица, увеличивается» [15]. Но, несмотря на общую тенденцию снижения зарегистрированной преступности, восточные регионы РФ остаются в лидерах по данному показателю, как бы соревнуясь между собой за первое место.

С первых лет освоения Дальний Восток России в межрегиональном разделении труда имел сырьевую направленность. Богатство региона разнообразными минеральными (благородные и цветные металлы, алмазы), лесными и рыбными ресурсами способствовало активному развитию преступности. Кроме этого, серьезное влияние на криминогенность региона оказывало оседание лиц, освободившихся из мест заключения. Но четкой организации преступного сообщества в те годы еще не наблюдалось. Элементы организованности преступного мира (организованных преступных группировок - ОПТ) в регионе стали оформляться сразу после Второй мировой войны. Но, по мнению криминологов, окончательно преступный мир ДВР оформился сравнительно недавно, в конце 80-х гг. XX в. [10].

При рассмотрении влияния фактора правопорядка и криминогенной ситуации на социально-демографическую безопасность Дальнего Востока были проанализированы следующие показатели: общий уровень преступности и ее структура.

Динамика зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения (так называемый коэффициент преступ-

Рис 1. Преступность в федеральных округах в 2006, 2010, 2012 гг. [8,10]

ности) за 1990-2012 гг. имела достаточно неустойчивое состояние. Если до 2002 г. коэффициент имел тенденцию к росту, то, начиная с данного года, можно сказать, что он находится в достаточно неустойчивом состоянии. За анализируемый период данный коэффициент вырос более чем в 2 раза как по России в целом, так и Дальнему Востоку. Среди дальневосточных регионов наибольший рост в 2,3-2,5 раза характерен для Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области (ЕАО). Пик роста показателей пришелся на 2006 г, что характерно и для России, и для регионов Дальнего Востока. По сравнению с 2005 г. рост преступности в 2006 г. составил в среднем в 1,08 раза по стране, в 1,25 раза на Дальнем Востоке. Наибольшие показатели роста среди рассматриваемых регионов имеет Приморский край - 1,34 раза.

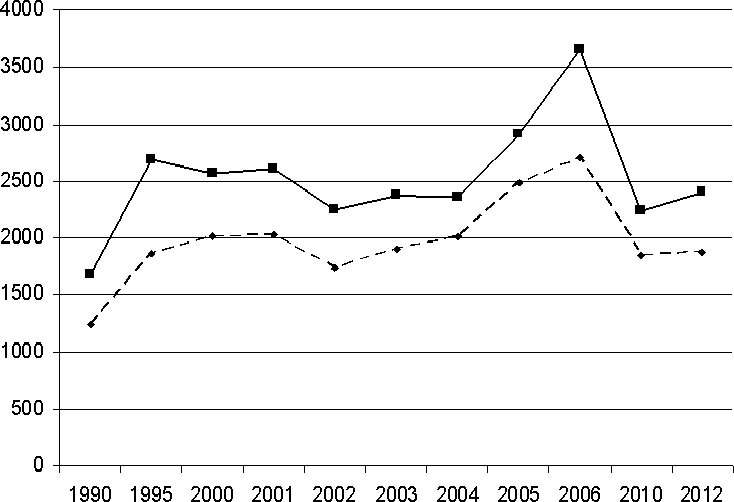

В последние годы в России и в ДФО наблюдается снижение официально зарегистрированной преступности. Так, за 2007-2012 гг. число зарегистрированных на территории округа преступлений сократилось в 1,7 раза, а тяжких и особо тяжких - вдвое. Между тем уровень региональной преступности превышает общероссийский на 27%. Кривые графиков динамики зарегистрированных в ДФО преступлений имеют сходный характер со среднероссийской, но отличаются более высокими значениями показателей (рис. 2). «Позитивные» статистические показатели о состоянии преступности и борьбе с ней, прежде всего, связаны с растущей латентизацией преступности, ее выборочным учетом, а в силу этого - и с серьезным завышением ее раскрываемости. Порочной практикой регистрации преступлений можно «замедлить» или «снизить» темпы прироста преступности. Если выборочным учетом преступлений еще и управлять (уходить от регистрации трудно раскрываемых дел и охотно регистрировать очевидные), то можно добиться заметного роста раскрываемости. Такие манипуляции подрывают доверие населения к правоохранительным органам, а это снижает заявляемость о преступлениях и приводит к еще большему «улучшению» показателей результативности борьбы с преступностью.

Оценивая деятельность правоохранительных органов, нельзя обойти стороной анализ работы по рассмотрению заявлений и сообщений и иной информации о происшествиях. Предполагается, что существует некоторая взаимосвязь между количеством рассмотренных заявлений и количеством зарегистрированных преступлений. Чем больше в году зарегистрировано заявлений, тем больше официально зарегистрированных преступлений. Тем не менее, складывается парадоксальная ситуация, когда в 2007-2012 гг. количество зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях росло, а количество зарегистрированных преступлений, наоборот, снижалось [8]. Так в 2007 г. в ДФО было зарегистрировано 1253295 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях (прирост к 2006 г. 7,6%), а в 2012-уже 1358423 (прирост 3,7%). Несмотря на увеличение количества рассмотренных заявлений и сообщений о происшествиях, количество решений о возбуждении уголовных дел с 2007 г. сокращается. В 2007 г. по результатам рассмотренных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях в ДФО было принято 180096 решений о возбуждении уголовных дел (снижение на 9,2% к 2006 г), в 2012-97254 (снижение на 6,4%) [9].

Уменьшению количества решений о возбуждении уголовных дел соответствует увеличение с 2007 г. количества принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Так, в 2007 г. по результатам рассмотренных заявлений и сообщений о происшествиях в ДФО было принято 282500 решений об отказе в возбуждении уголовного дела, а в 2012 г. уже 289898. Чем можно объяснить активность граждан по увеличению количества обращений в правоохранительные органы? И как объяснить ситуацию, что одновременно с увеличением количества обращений в правоохранительные органы происходит обратная реакция в виде уменьшения количества принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения указанных сообщений? Возможно, что за последние шесть лет в России у граждан вырос уровень доверия к правоохранительным органам и большинство про-

- -*- - Российская Федерация

—■—ДФО

Рис. 2. Динамика зарегистрированных преступлений на 100 тыс населения по России и Дальневосточному федеральному округу [7,9]

исшествий, спорных вопросов они теперв пытаются решить с помощью компетентных органов [8].

Одновременно можно предположить, что за указанный период существенно снизился уровень правовой культуры граждан и, наоборот, возрос уровень тревожности в обществе. Теперь любой спорный вопрос, конфликт, лежащий за рамками правового регулирования, россияне пытаются решать именно с помощью государства, когда на самом деле такая помощь вовсе и не требуется. Об этом может косвенно свидетельствовать увеличение с 2007 г. количества принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела именно за отсутствием события (состава) преступления.

Профессор В.В. Лунев отмечает, что «несмотря на пороки административной практики, которые следует учитывать при качественном анализе, параллельные статистические ряды учтенных преступлений и административных правонарушений указывают на тесную взаимосвязь прироста правонарушений с приростом преступлений. Увеличение выявленных правонарушений на одну тысячу статистически влечет за собой 40-50 преступлений. Между этими процессами существует прямая и значимая корреляционная взаимосвязь» [6].

В связи с этой интересной гипотезой проанализируем результаты рассмотрения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, по которым были приняты решения о возбуждении дел об административном правонарушении. В 2007 г. по результатам рассмотренных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях было принято 169412 решений о возбуждении дел об административном правонарушении, а в 2012 г. - 187655. Соответственно, количество решений о возбуждении дел об административном правонарушении по результатам рассмотренных заявлений, сообщений и иной информации за 2007-2012 гг. выросло на 8,3%. Странным при этом выглядит показатель зарегистрированной преступности, который за указанный период, наоборот, снизился на 29,2%.

Проанализировав изменения Уголовного кодекса РФ с 2006 г, некоторые показатели уровня жизни в российском обществе, показатели уменьшения численности населения, а также деятельность правоохранительных органов по рассмотрению заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, считаем, что реальный уровень преступности в РФ с 2006 г. не уменьшается, а, наоборот, существенно увеличивается. С уменьшением с 2006 г. официальной зарегистрированной преступности в России одновременно значительно увеличивается доля искусственной латентной преступности.

Для вычисления индекса уровня безопасности личности в регионе был использован метод линейного масштабирования, часто применяемый при вычислении индекса качества жизни. [5] Он основывается на определении референтных точек (минимальных и максимальных значений индикаторов) по следующей формуле:

Y=(X-Xmm)/(Xmax-Xmm), (1) где Y - индекс уровня безопасности личности, X - показатель уровня преступности n-региона, Х^ - минимальный показатель уровня преступности в стране, Хтах - максимальный показатель уровня преступности в стране.

В связи с тем, что рассчитанный таким образом индекс уровня безопасности личности является обратным, формула линейного масштабирования приняла следующий вид:

Y=1 -((X-XJ/(Xmax-XJ) (2)

Используя формулу 2, мы рассчитали уровни безопасности личности регионов Дальневосточного федерального округа за 1990-2010 гг. (табл. 2). При этом мы выделили пять уровней социальной безопасности: кризисный (менее 0,2), предкризисный (0,21-0,4), средний (0,41-0,6), выше среднего (0,61-0,8), высокий (0,81-0,99). Высокое значение показателя свидетельствует о высокой безопасности социальной среды.

Как показал анализ табл. 2, 3, для субъектов ДФО характерно неустойчивое состояние безопасности личности. В целом можно отметить, что за последние двадцать лет уровень безопасности личности в регионе испытывает постоянные колебания, следовательно, можно выделить несколько периодов:

-

1. 1990-1995 гг. - снижение уровня безопасности. В 1990 г. более половины регионов Дальнего Востока (57%) относилось к группе с уровнем безопасности выше среднего с последующим сокращением ее до 22% при росте доли групп, имеющих уровень кризиса и предкризиса (более 50% регионов) с концентрацией населения более 66%.

-

2. 1995-2000 гг. - незначительный рост уровня безопасности. Для этого периода характерно отсутствие ре-

- Таблица 2

-

3. 2000-2008 гг. - для большинства регионов снижение показателей уровня безопасности. В целом доля регионов, относящихся к уровням кризиса и предкризиса с концентрацией населения более 60%, достаточно стабильна (более 55%). Отсутствуют регионы, относящиеся к уровню безопасности выше среднего.

-

4. 2008-2010 гг. - рост уровня безопасности для большинства регионов ДФО или их относительно устойчивое состояние. Сокращение доли регионов, имеющих предкризисный уровень с концентрацией населения 52%. Рост доли регионов, имеющих средний уровень безопасности личности. Наличие региона с показателем безопасности выше среднего, хотя положение его крайне неустойчиво (Чукотский АО).

-

5. 2011-2012 гг. неустойчивое состояние уровня безопасности. Резкие переходы характерны не только для среднероссийских показателей, но и для большинства субъектов ДФО. Если в 2011 г. доля населения, проживающего в зоне кризиса, составила 71 % (2010 таких регионов не было), то в 2012 г. доля населения в данной зоне сократилась почти до 30% , а в зоне предкризиса выросла в 3 раза.

Динамика уровня безопасности личности в регионах Дальневосточного федерального округа

|

1990 г. |

1995 г. |

2000 г. |

2005 г. |

2008 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

|

Россия |

0,8 |

0,56 |

0,56 |

0,49 |

0,47 |

0,54 |

0,37 |

0,51 |

|

ДВФО |

0,64 |

0,3 |

0,4 |

0,38 |

0,27 |

0,42 |

0,19 |

0,32 |

|

Республика Саха (Якутия) |

0,73 |

0,67 |

0,68 |

0,6 |

0,49 |

0,56 |

0,42 |

0,65 |

|

Приморский край |

0,53 |

0,17 |

0,37 |

0,35 |

0,18 |

0,31 |

0,07 |

0,14 |

|

Хабаровский край |

0,5 |

0,23 |

0,25 |

0,2 |

0,01 |

0,37 |

0,2 |

0,36 |

|

Амурская область |

0,78 |

0,48 |

0,47 |

0,46 |

0,41 |

0,42 |

0,13 |

0,27 |

|

Камчатский край |

0,67 |

0,49 |

0,5 |

0,4 |

0,59 |

0,59 |

0,38 |

0,47 |

|

Магаданская область |

0,51 |

0,13 |

0,23 |

0,43 |

0,37 |

0,41 |

0,19 |

0,31 |

|

Сахалинская область |

0,67 |

0,01 |

0,4 |

0,41 |

0,36 |

0,43 |

0,21 |

0,31 |

|

Еврейская АО |

- |

0,11 |

0,23 |

0,37 |

0,38 |

0,41 |

0,17 |

0,21 |

|

Чукотский АО |

- |

0,75 |

0,6 |

0,32 |

0,58 |

0,61 |

0,48 |

0,45 |

Таблица 3

Доля населения, проживающего в зонах с разным уровнем безопасности (в %)

Помимо общих показателей количества преступлений, немаловажное значение играет их структура. Структура преступности в Дальневосточном регионе в целом схожа со среднероссийской: кражи, грабежи, наркопреступления, экономические. Более половины всех преступлений приходится на кражи. На втором месте в структуре российской преступности занимают экономические преступления, на территории ДФО они замыкают четверку. В регионах, специализирующихся на добыче ценных минеральных (драгоценные металлы, нефть, газ) и биоресурсов, место экономических преступлений соответствует среднероссийскому рейтингу.

Отраслевая структура хозяйства региона, преобладание отраслей первичных звеньев промышленного производства, наличие ценных видов минеральных и биологических ресурсов оказали большое влияние на развитие преступности в сфере экономики. Доля экономических преступлений в общей структуре преступности с 2006 по 2010 гг. имела тенденцию к росту на территории ДФО (России в целом эта тенденция коснулась и 2011 г). Достигнув своего максимума в 2010 г. - 15,6%, доля эконо мических преступлений стала сокращаться. В территориальном разрезе лидерами по экономическим преступлениям являются Камчатский край и Чукотский автономный округ, соответственно 26 и 24% [11 ]. При этом необходимо отметить, что если для Камчатского края отмечается падение в структуре экономических преступлений, то для Чукотского АО характерен рост. Неустойчивая динамика по экономическим преступлениям наблюдается в Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях. На остальных территориях отмечается медленный рост. Как отмечает руководитель Управления Генпрокуратуры по ДФО Ю.Гулягин: «Низкая выявляемость и раскрываемость преступлений экономической направленности связана, прежде всего, с неэффективной работой оперативных подразделений правоохранительных органов. Слабые позиции и пассивность в проведении оперативно-розыскных мероприятий не позволяют выявлять преступления, в том числе совершаемые организованными преступными формированиями, коррумпированными представителями органов власти и управления» [14].

Если рассмотреть отраслевую структуру преступлений, то здесь ведущую роль играют отрасли специализации конкретного региона. Например, для Республики Саха (Якутии) высокие показатели преступности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и камней (9,7% в 2010 г. с последующим сокращением до 5%), в топливно-энергетическом комплексе. В Магаданской области преступления в сфере добычи и оборота драгоценных металлов занимают ведущие позиции (20,7% в 2010 г. с последующим сокращением до 16%). В регионах, заготавливающих и обрабатывающих древесину, высокие показатели занимают экономические преступления в данной сфере (от 7 до 12%) [9]. Здесь лидируют Хабаровский и Приморский края, Амурская и Еврейская автономная области. Для регионов, богатых водными биоресурсами, незаконный вылов рыбных и не рыбных продуктов является ведущим в отраслевой структуре (Камчатский край). В целом необходимо отметить, что на общем фоне сокращения преступности в регионе доля преступлений в экономической сфере резко сократилась.

Для выявления причин и возможного улучшения ситуации в сфере безопасности личности, мы провели корреляцию между уровнем преступности и факторами,

Таблица 4

Корреляция между видами преступлений и факторами

Таким образом, проводя политику увеличения занятости населения и снижения безработицы, повышения доходов населения, можно снизить уровень преступности, что в целом приведет к росту социальной безопасности в регионе.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

-

1) темпы роста преступности в ДФО выше среднероссийских показателей наряду с другими азиатскими федеральными округами;

-

2) для дальневосточных регионов характерно неустойчивое состояние уровня безопасности личности. При этом стабильно высока доля населения, проживающего в зонах с кризисным и предкризисным уровнем безопасности.

Список литературы Обеспечение социальной безопасности дальневосточного региона России в ракурсе личной безопасности

- Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года»//Российская газета от 19.05.2009.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.//Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. С. 54-89.

- Долгова А.И. Здоровье нации и национальная безопасность как криминологическая проблема//Безопасность и здоровье нации в аспекте преступности. М.: Криминологическая ассоциация, 1996. С. 3-12.

- Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон//под ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 2001. 576 с.

- Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России в переходный период: дис. … д-ра геогр. наук. М., 2003. 377 с.

- Лунев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с нею в России//Государство и право. 2004. № 1. С. 5-18.

- Регионы России. М.: Росстат, 2009

- Сухаренко А.Н. Криминальная ситуация на Дальнем востоке в зеркале статистики//Ойкумена, 2013. № 3.

- Ф.-1-Г ГИАЦ МВД России за 2000-2012 гг.

- Народонаселение как фактор национальной безопасности //Аналитический вестник № 15 (127). Серия проблемы национальной безопасности-3 Информационно-аналитического управления Совета Федерации //www.council.gov.ru.

- Омигов В.И. Закономерности развития преступности в Российской Федерации на рубеже веков//http://www.bestreferat.ru/referat-19417.html.

- Шоткинов С.А. География преступности: к вопросу о понятии, предмете, методе.//http://www.traktat.ru/tr/referats/id.10015.html.

- Шоткинов С.А. География преступности: вопросы теории и региональные проблемы Сибири //http //law.edu.ru /doc/ document. asp? DocID = 6&magnum= 3&magYear=2001.

- http://www.zrpress.ru/dk/2011/4/42514/?print=Y.

- http://mail.yandex.ru/neo2/#message/2290000000502395157.