Обновление образовательных программ высшего образования в контексте развития национальной системы квалификаций

Автор: Пак Юрий Николаевич, Пак Дмитрий Юрьевич, Нугужинов Жмагул Смагулович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Большие вызовы

Статья в выпуске: 10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются проблемы качественного обновления образовательных программ в контексте развития Национальной системы квалификаций и сближения высшей школы и сферы труда в Республике Казахстан. Показано, что поспешное проведение образовательных реформ и несовершенство государственного образовательного стандарта последнего поколения затруднили формирование конкурентоспособных образовательных программ высшего образования в формате компетенций. С учетом этого рассмотрены концептуальные аспекты компетентностной модели выпускника и ключевые результаты обучения в соответствии с требованиями рынка труда и профессиональных стандартов. Представлен анализ действующих профессиональных стандартов и даны рекомендации по их обновлению в соответствии с требованиями профессиональных объединений работодателей и научно-педагогической общественности.

Национальная система квалификаций, компетентностная модель выпускника, сопряжение профессиональных и образовательных стандартов, образовательная программа в формате компетенций, ключевые результаты обучения, социальное партнерство, вуз-работодатель

Короткий адрес: https://sciup.org/148321474

IDR: 148321474 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.10.P.09

Текст научной статьи Обновление образовательных программ высшего образования в контексте развития национальной системы квалификаций

ственности за качество высшего образования. Это связано прежде всего с присоединением Казахстана к Болонской декларации, одним из постулатов которой служит тезис о том, что ответственность за качество образования возлагается на вуз.

Стандарты по обеспечению качества в европейском образовательном пространстве, разработанные Европейской ассоциацией гарантии качества высшего образования (англ. European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA), утверждены конференцией министров образования стран – участниц Болонского процесса в 2015 году. В этом документе даны рекомендации по развитию вну-тривузовской системы обеспечения качества, повышению ответственности вузов за качество и вовлеченность основных стейкхолдеров в процессы гарантии качества [2].

Обеспечение качества образования в последнее десятилетие стало в Европе популярным интегрированным понятием. Однозначного ответа на вопрос, что под ним подразумевается, на сегодняшний день нет. Это обусловлено междисциплинарным, системным характером категории «качество образования», частично объясняемым многосубъектно-стью потребителей, имеющих несовпадающие целевые установки и представления о качественном образовании [9].

Л. Харви и Д. Грин [11] отмечают, что с точки зрения различных субъектов образовательного процесса понятие «качество высшего образования» наполняется различным смысловым содержанием. Для студентов образование качественное, если способствует успешному трудоустройству и карьерному росту. У работодателей качество связывается с подготовкой компетентных специалистов, способных оперативно адаптироваться на производстве. Ректорат вуза в первую очередь интересуют показатели качества, связанные с успеваемостью студентов, их контингентом

и долей отчисленных в процессе обучения.

Представления о качестве высшего образования варьируются не только по группам участников образовательного процесса, но и с учетом временного фактора.

Сегодняшнее высшее образование в Казахстане можно трактовать как симбиоз системы бывшего СССР и рыночно ориентированной системы. Приоритеты при трактовке качества образования смещаются в сторону характеристики способностей выпускника. На первый план выходит не только объем усвоенных знаний, но и приобретенные ключевые компетенции, творческий подход и способность к самообразованию.

Казахстанской системе высшего образования свойственны инерционность, весьма высокая регламентация учебно-образовательного процесса в сочетании с расширенной академической автономией вузов в проектировании образовательных программ высшего (бакалавриат) и послевузовского (магистратура, докторантура PhD) образования.

Государственные образовательные гранты по специальности, а

ПОРА ВНЕДРЯТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

с прошлого года по направлениям (группам образовательных программ) утверждает Министерство образования и науки Республики Казахстан, вопросами трудоустройства выпускников занимаются в основном вузы, а также сами выпускники. В последние годы наметилась тенденция оценивать качество подготовки специалистов по показателям их трудоустройства. В первый год после окончания вуза трудоустраиваются по специальности в среднем около 47% выпускников, что незначительно выше среднемирового уровня (40%). Невысокие показатели трудоустройства объясняются рядом причин. Среди них отсутствие вакантных должностей по месту жительства; нежелание работать по полученной специальности; неудовлетворенность зарплатой; а также ситуация, когда работодатель заинтересован в найме не выпускников вузов, а опытных специалистов со стажем. Следует также учесть, что в казахстанских вузах примерно 30% студентов обучаются по госзаказу, остальные 70% учатся на платной основе.

Очевидно, что показатель трудоустройства является важным, но не единственным критерием качества работы вуза. Не следует высшую школу ставить в исключительную зависимость от потребностей рынка труда. У вузов есть долгосрочная миссия, ответственность за развитие человеческого капитала, науки и технологий вне зависимости от рыночной конъюнктуры.

Стратегическим направлением развития Казахстана в настоящий период являются создание инновационной экономики и формирование человеческого капитала на основе конкурентоспособной системы образования.

Высшая школа Казахстана находится в непростой ситуации, обусловленной интеграционными процессами в духе Болонского процесса, формированием социально ориентированного общества и рыночной экономики.

На ее развитие оказывают влияние:

– международные тенденции, связанные с созданием общеевропейского пространства высшего образования;

– становление механизмов сопряжения высшей школы и сферы труда в условиях рыночной экономики;

– смена парадигмы высшего образования под воздействием процесса глобализации;

– императив обеспечения качества образования и его конкурентоспособности в условиях глобального образовательного рынка и недостаточности бюджетного финансирования.

Новые требования к вузам определяют и новые риски в их деятельности. В их числе невысокий образовательный потенциал поступающих, отсутствие опыта и недостаток профессионализма, необходимых для разработки компетентностно ориентированных образовательных программ, слабая материально-ресурсная обеспеченность, неразвитость Национальной системы квалификаций, несовершенство Национальной системы оценки качества образования.

В ситуации отказа от государственных образовательных стан- дартов специальностей существенно возрастает роль профессорско-преподавательского состава в разработке и обновлении образовательных программ с учетом требований рынка труда и социального запроса общества. Однако установка на качество образования и повышение ответственности за него может стать действенной исключительно при развитой системе обеспечения мотивированного преподавательского труда.

В этих условиях назрела потребность в том, чтобы решительно отказаться от формальных процедур организации и стимулирования труда преподавателей, где самоценной оказалась система документов, а не реальное качество преподавания и подготовки кадров. Действующие в вузах системы менеджмента качества нуждаются в пересмотре в части ухода от излишней бюрократизации и повышения организационной культуры гарантии качества. Нужно трансформировать систему высшего образования в контексте прагматической направленности процесса обучения с минимизацией возможных потерь в фундаментальной естественнонаучной подготовке. Особенно это актуально для инженерно-технических направлений подготовки.

Ныне в казахстанской высшей школе реализуется очередной этап реформ, связанных с отказом от Классификатора специальностей и утверждением Классификатора направлений подготовки кадров, в соответствии с которым утвержден государственный образовательный стандарт высшего образования. Отличительными особенностями этого стандарта являются отсутствие обязательного компонента в циклах базовых и профилирующих дисциплин, неоправданно широкий рамочный характер и избыточная академическая свобода вузов в проектировании образовательных программ.

При отсутствии обязательного компонента как ядра образовательной программы не все вузы способны сформировать полноцен- ный вузовский компонент содержания образования, требующийся для разработки конкурентоспособных программ с качественными результатами обучения в формате компетенций. Возникший дисбаланс в соотношении обязательного и вузовского компонентов бакалаврских образовательных программ влечет за собой нарушение единого образовательного процесса в масштабе страны. Выпускники разных вузов, обучавшиеся по одному и тому же направлению, будут обладать различными знаниями, умениями и профессиональными компетенциями и при этом станут практически неузнаваемыми для работодателей и рынка труда в целом. В настоящей статье мы рассмотрим эту проблему и предложим ее решение на основе ком-петентностного подхода к подготовке специалистов.

Национальная система квалификаций и профессиональные стандарты

Рост человеческого капитала напрямую связан с системой подготовки кадров, зависящей от уровня развития высшей школы и Национальной системы квалификаций. Очевидно, что без сопряжения этих двух систем трудно ожидать позитивных перемен в подготовке востребованных специалистов.

Задача создания Национальной системы квалификаций была поставлена Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» [4]. Эта система задумана как совокупность механизмов правового и институционального регулирования спроса и предложения на квалификации специалистов со стороны рынка труда. Главным моментом в формирующейся Национальной системе квалификаций является то, что профессиональные стандарты, разрабатываемые в ее рамках, должны стать ориентиром для образовательных стандартов, исполь- зуемых в высшей школе для подготовки специалистов.

В свою очередь, это означает недопустимость разрыва между профессиональными и образовательными стандартами [6]. Однако задача их сопряжения далеко не решена. И если в высшей школе Казахстана образовательные стандарты применяются уже более четверти века, то в сфере труда процессы стандартизации начаты только в 2013 году в связи с формированием Национальной системы квалификаций.

Неудивительно, что формирование профессиональных стандартов по темпам и качеству оставляет желать лучшего. Довлеет инерция сложившихся стереотипов централизованного подхода к формированию системы квалификаций и недостаточная консолидация работодателей. Дают о себе знать слабая межотраслевая координация разработчиков, отсутствие опыта, низкая заинтересованность работодателей в создании качественных профессиональных стандартов [3].

Последствия этого не заставили себя ждать. В ряде вновь принятых профстандартов дается описание квалификационной характеристики без определения модели и объема знаний, необходимых работнику с высшим образованием. В профессиональных стандартах технико-технологической направленности содержится неполный перечень трудовых функций, слабо представлены требования к знаниям, умениям и ключевым компетенциям. В ряде стандартов отсутствуют квалификационные уровни, предусматривающие высшее и послевузовское образование, не определены требования к профессиональным компетенциям. Представленные в профессиональных стандартах трудовые функции, решаемые задачи и требования к знаниям и умениям слабо взаимосвязаны. Неоправданно унифицированы требования к личностным компетенциям специалистов, которые выражены в обобщенном формате: организованность, логическое мышление, стрессоустойчивость, ответственность, исполнительность, аккуратность и др.

Слабой стороной ряда проф-стандартов технического профиля является отсутствие четких требований к естественнонаучному образованию бакалавров, являющемуся базой для подготовки будущих специалистов инженерно-технической направленности. Немалая часть профессиональных стандартов направлена на решение задач, соответствующих исключительно вчерашнему и нынешнему, а не будущему уровню развития экономики. Естественно, что в них перспективные аспекты высшего образования отходят на второй план. Все это обесценивает современные профстан-дарты и не позволяет их использовать при разработке образовательных программ нового поколения.

Предварительный вывод однозначен. Профессиональные стандарты могут стать инновационной основой для разработки образовательных стандартов и программ только в том случае, если приняты на основе паритетного взаимодействия между профессиональными сообществами работодателей и академической общественностью с участием учебно-методических объединений вузов.

Ключевым моментом для актуализации образовательных стандартов и образовательных программ бакалавриата является их взаимоу-вязка с профессиональными стандартами. Ныне действующий государственный стандарт высшего образования, который носит сугубо рамочный характер, не акцентирует внимание на профессиональных стандартах и развитии Национальной системы квалификаций.

Принципиальным отличием образовательного стандарта последнего поколения является то, что, как ранее отмечалось, в нем отсутствует обязательный компонент в циклах базовых и профилирующих дисциплин, составляющих три четверти всей бакалаврской программы. Возникает проблема сохранения еди- ного образовательного пространства в масштабе страны. Не актуализируется роль компетентностно ориентированного подхода. Вузам предоставляется широкая возможность самостоятельно обновлять образовательные программы.

Компетентностный подход и ключевые результаты обучения

Объективная потребность укрепления социального партнерства высшей школы и сферы труда в условиях недостаточной развитости Национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов определяет целесообразность актуализации компетентностно ориентированных образовательных программ с учетом данных форсайт-анализа по востребованным компетенциям, анализа рынка труда, обобщения передового зарубежного опыта и системных связей с профессиональными объединениями работодателей [7].

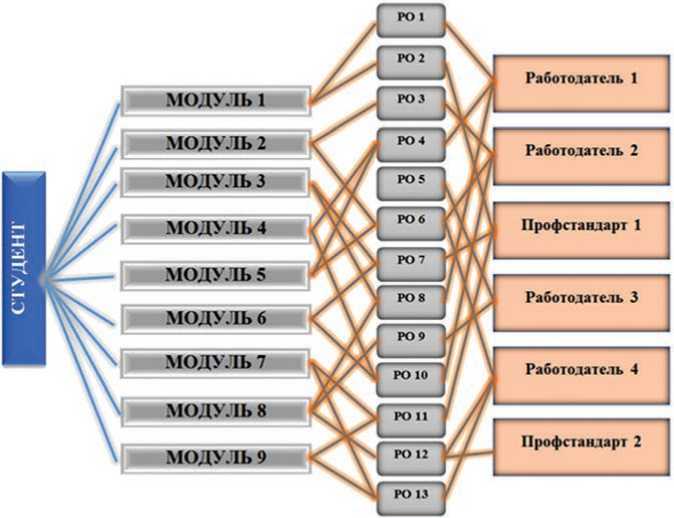

На рис. 1 представлена компе-тентностная модель выпускника, предполагающая сопряжение образовательных и профессиональных стандартов с учетом требований работодателей, специфики образовательной и профессиональной деятельности.

В профессиональной сфере квалификации формируются как совокупность трудовых функций, обозначенных в профстандартах. Поэтому квалификации, присваиваемые выпускникам, освоившим компетентностно ориентирован-

Примечание: ГОС – государственный образовательный стандарт; ПС – профессиональный стандарт.

Рис. 1. Компетентностная модель выпускника

ные образовательные программы, будут иметь отличия от квалификационной характеристики специалиста в сфере труда [10]. Степень сближения сравниваемых квалификаций определяется многими факторами, в том числе взаимодействием высшей школы с внешней профессиональной средой как инструментом непрерывного обновления образовательных программ и их периодической независимой аккредитации. Для преодоления имеющегося разрыва высшей школы и сферы труда необходимы реальные механизмы гармонизации подготовки кадров в контексте практико-ориентированного компетент-ностного образования, основными задачами которого являются:

– ориентация образовательных программ высшего образования на результаты обучения в формате компетенций в соответствии с профессиональными стандартами, с учетом требований работодателей и рынка труда и запросов общества;

– обеспечение устойчивого трудоустройства выпускников в соответствии с профилем подготовки;

– минимизация адаптационного периода выпускников в реальной сфере труда.

В основе модели студентоцентрированного образовательного процесса в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями работодателей лежат ключевые результаты обучения в формате компетенций (рис. 2).

Примечание: РО — результаты обучения.

Рис. 2. Модель студентоцентрированного образовательного процесса

По сути, результаты обучения – это целевые установки образовательной программы. Они проектируются вузом с учетом современных достижений науки и техники в избранном профиле подготовки, требований работодателей и профессиональных стандартов. На основании спроектированных результатов обучения выбираются учебные модули для реализации обязательного и вузовского компонентов образовательной программы.

Переход к результатам обучения смещает акценты с входных факторов на выходные, обеспечивает более четкую информацию для обучающихся, позволяет профессионально грамотно обновлять образовательные программы на основе связи с рынком труда и занятости. Результаты обучения следует рассматривать как методологический инструментарий обновления организационной культуры вуза, который в сочетании с другими реформами может привести к позитивным переменам.

В условиях, когда массовое высшее образование стало реальностью, обеспечение высокого качества подготовки специалистов возможно прежде всего на осно- ве студентоцентрированных образовательных программ в формате компетенций [8]. Без активного участия бизнес-сообщества и работодателей высшая школа не в состоянии реализовать адекватную технологию дозирования фундаментальных и прикладных знаний при проектировании образовательных программ бакалавриата.

Очевидно, что требования к результатам обучения и требования к специалисту, претендующему на трудоустройство, должны в значительной степени пересекаться. В силу того, что процессы разработки профессиональных стандартов и образовательных программ высшего образования на практике не взаимосвязаны, возникает проблема их сопряжения.

Компетентностная модель выпускника и заданные результаты обучения позволят обеспечить подбор необходимых учебных модулей, призванных сформировать у обучаемых знания, умения, личностные и профессиональные компетенции. Оптимизацию содержания учебных модулей, их трудоемкости и определение организационных форм учебных занятий можно решить путем классификации базы знаний на системные, предметные и процедурные [1].

Сближение высшей школы и рынка труда

Объективная необходимость сближения требований рынка труда и возможностей системы образования в условиях, когда отсутствуют качественные профессиональные стандарты по многим отраслям профессиональной деятельности, определяет целесообразность критического анализа рынка труда с точки зрения его профессиональной структуры, востребованных компетенций и лучшего зарубежного опыта.

Первым шагом к сближению высшей школы и сферы труда стало внедрение в 2016 году государственного стандарта высшего образования, где отмечается, что профессиональные компетенции разрабатываются по каждой специальности высшего образования на основе профстандартов с учетом требований работодателей и социального запроса общества. Вузами самостоятельно разрабатываются образовательные программы в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами и с учетом Дублинских дескрипторов и Европейской рамки квалификаций. Образовательные программы должны быть ориентированы на конкретные результаты обучения.

На первом этапе сопряжения профессиональных и образовательных стандартов необходимо установить соответствие между проф-стандартами и направлениями подготовки (группами образовательных программ). Важно учитывать, что определенной образовательной программе высшего образования может соответствовать один или несколько профстандар-тов, отражающих специфику трудовой деятельности. Сложности возникают при проектировании образовательных программ высшего образования в соответствии с государственным стандартом последне- го поколения, носящего рамочный характер. В нем не отражена природа профессиональных компетенций и имплицитно предопределена неготовность высшей школы к переходу на компетентностную модель подготовки кадров.

Рассматривая профессиональные стандарты как предпосылку разработки профессиональных компетенций выпускников вузов, не следует осуществлять прямой перенос формулировок трудовых функций в образовательную программу [7]. Прежде всего это обусловлено динамикой перемен в технико-технологических сферах и подвижностью требований рынка труда.

В такой ситуации важно развивать Национальную систему квалификаций в контексте повышения эффективности взаимодействия высшей школы и сферы труда и формирования системы сертификации квалификаций. В условиях неразработанности в Республике Казахстан системы сертификации квалификаций роль экспертных органов могут выполнять профессиональные объединения работодателей совместно с академической общественностью в лице учебно-методических объединений вузов по направлениям подготовки. Во взаимодействии высшей школы и сферы труда не следует слепо ориентироваться на сиюминутные требования отдельных работодателей, склонных оценивать высшее образование только через призму экономической целесообразности [5]. Такой однобокий рыночно ориентированный подход чреват снижением уровня фундаментальной естествен- нонаучной подготовки бакалавров технико-технологической направленности.

Дискуссионным является тезис о том, что обновление образовательных программ с учетом основных положений утвержденных профессиональных стандартов направлено на повышение качества подготовки выпускников. С этим можно согласиться, если будут разработаны качественные профессиональные стандарты с четким описанием требований к содержанию квалификаций и компетенциям работников в соответствии с трудовыми функциями.

Недостаточная развитость Национальной системы квалификаций, существующий дисбаланс спроса и предложения квалифицированной рабочей силы, неразвитость рынка труда, недостаточная мотивированность высшей школы к инновационным переменам актуализируют налаживание интерфейса взаимодействия высшей школы и сферы труда на основе разработки качественных профессиональных стандартов с последующей сертификацией квалификации специалистов. Это может стать мотивирующим фактором для трансформации рынка труда в современный рынок компетенций и квалификаций, способствующий проектированию компетентностно ориентированных образовательных программ.

Частая смена приоритетов, недостаточный профессионализм на всех уровнях, расширяющееся бумаготворчество на фоне низкого социального положения вузовского преподавателя – неполный перечень факторов, не способ- ствующих проектированию конкурентоспособных образовательных программ высшего образования. Многие выпускники вузов работают не по специальности, а некоторые отрасли экономики испытывают трудности с кадровым обеспечением.

Одна из причин сложившейся ситуации в высшей школе – это несовершенство образовательных стандартов и слабая информированность вузовской общественности и общества в целом о развитии Национальной системы квалификаций. Успешное продвижение Казахстанской Национальной системы квалификаций как масштабной программы по обновлению образовательных программ высшего образования во многом зависит от творческой активности различных стейкхолдеров, основными из которых являются профессиональные объединения работодателей, система образования и государство в целом.

Итак, мы видим, что главенствующим направлением взаимодействия высшей школы и сферы труда должна стать разработка качественных профессиональных стандартов, которые вкупе с образовательными стандартами высшего образования призваны составить ядро Национальной системы квалификаций. Эффективность стратегического партнерства вузов и работодателей кардинально возрастет при условии их трансформации в заинтересованных партнеров, если в центре такого партнерства будут находиться будущие специалисты, их компетентностно ориентированная подготовка, трудоустройство и карьерные успехи.

Список литературы Обновление образовательных программ высшего образования в контексте развития национальной системы квалификаций

- Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика. Томск: Томский государственный университет, 2007. 368 с.

- Ереванское коммюнике министров образования стран - участниц Болонского процесса. URL: http://bolognaby.org/2016-04-11-14-03-5/zajavlenija-i-rezolutsii/183-erevanskoe-kommyunike (дата обращения: 15.08.2020).

- Ибатов М.К., Пак Ю.Н. Становление профессионального стандарта в Казахстане // Современное образование. 2018. № 3. С. 23-28.

- Назарбаев Н.А. Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда // Казахстанская правда от 10 июля 2012 года.

- Пак Ю.Н., Нугужинов Ж.С., Пак Д.Ю. Проблемы модернизации высшей школы в формате компетентностного подхода // Высшее образование сегодня. 2017. № 10. C. 48-52.